Casque de vélo

Un casque de vélo est un dispositif de protection de la tête, destiné à être porté en circulant à vélo. Il vise à réduire les risques de traumatismes crâniens en cas de choc à la tête ; dans le contexte sportif il vise aussi voire principalement à optimiser l'aérodynamique du cycliste. La question de son utilité dans le cadre d'une pratique cycliste utilitaire est vivement débattue, depuis plusieurs décennies.

Description

.jpg.webp)

Un casque de vélo enveloppe la partie supérieure du crâne au-dessus des yeux et des oreilles, en descendant davantage à l'arrière du crâne.

Constitution

L'essentiel du casque est constitué d'un matériau absorbant les chocs sur une épaisseur d'environ 2 cm ; certains modèles homologués utilisent du carton alvéolé.

L'intérieur du casque est matelassé pour assurer un bon confort au contact avec le cuir chevelu. L'extérieur du casque est le plus souvent recouvert d'une fine coque rigide pour limiter la friction en cas d'impact avec vitesse tangentielle et à des fins d'esthétique.

Le casque est muni de sangles jugulaires passant de part et d'autre de chaque oreille et sous le menton pour bien être attaché à la tête. Quelques modèles raccordent les jugulaires au niveau d'un protège-menton.

Un casque de vélo s'adapte aux différentes formes de crâne :

- par un dispositif d'ajustement au périmètre crânien à l'arrière ;

- par un dispositif d'ajustement de la longueur des sangles jugulaires sous le menton.

Protection individuelle

Un casque de vélo assure une protection efficace des tissus du scalp en cas de réception sur la tête et atténue les traumatismes crâniens. L'homologation en elle-même repose sur une protection efficace du crâne en cas d'impact à une vitesse normale inférieure d'environ 5,5 m/s[1] - [2], soit l'équivalent d'une chute à l'arrêt sans vitesse tangentielle. En revanche l'absence de protection du cou rend le casque de vélo ambigu face aux traumatismes du cou, car le casque augmente significativement la masse de la tête et son moment d'inertie tout en limitant la friction en cas de réception sur la tête.

Aérodynamique et aération

Les casques de vélo se distinguent de la plupart des autres casques par l'aération qu'ils offrent, de manière à limiter l'échauffement du cycliste en effort. Les casques destinés à la vitesse sont conçus pour réduire le coefficient de traînée de la tête du cycliste, améliorant ainsi l'efficacité du pédalage (ex. : cyclisme sur piste). Le casque de vélo peut être rond et à coque dure (casque de BMX).

Normes

En 1990, 90% des casques sur le marché britannique étaient certifiés à la norme B90 de Snell Memorial Foundation, standard qui avait disparu dix années plus tard.

En 1984, L' American National Standards Institute (ANSI) crée la norme ANSI Z80.4.

Ensuite, l' United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) crée son propre règlement contraignant pour chaque casque de bicyclette vendu aux États-Unis, qui prend effet en mars 1999.

En Union européenne les normes applicables sont les normes européennes EN 1078:1997 et EN 1080:1997, mais la Suède bénéficie d'un standard additionnel.

En Australie et en Nouvelle-Zélande la norme légale est AS/NZS 2063.

Les normes américaines et européennes se limitent à l’accélération linéaire alors que de nouveaux casques prennent en compte l'accélération rotative de la tête.

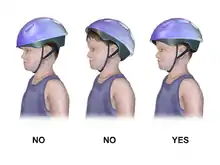

96% des enfants portent mal leur casque, ce qui augmente le risque.

Législation

Australie

En Australie, le port du casque est obligatoire depuis 1991. Le nombre de cyclistes hospitalisés et la part de blessés au crâne ont continué de baisser, mais sans accélération significative[3], alors que la part de cyclistes casqués est passée en quelques mois de 30 % à 80 %. Par contre, la Fédération des cyclistes australiens a enregistré une baisse de 30 % du nombre de déplacements faits à vélo dans les mois qui ont suivi la loi rendant le casque obligatoire. Cette baisse a été particulièrement importante chez les jeunes adultes et des adolescents[4].

Si on prend en compte l'effet bénéfique pour la santé des déplacements « actifs » à vélo[5], cette mesure a eu un effet globalement négatif en dissuadant une partie des cyclistes de continuer à se déplacer à vélo[6].

Canada

Au Canada, le port du casque est obligatoire dans cinq provinces : la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario, chez les moins de dix-huit ans seulement, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse[7]. Une étude statistique a relevé une diminution de 52 % de la mortalité de jeunes cyclistes en Ontario après le passage de la loi rendant obligatoire le port du casque chez ces derniers[8].

Mais l'origine de cette baisse est controversée : dans le même temps, au Québec, le nombre de victimes cyclistes a aussi fortement diminué (sans casque obligatoire, et alors que le nombre de cyclistes augmentait)[9].

Espagne

En Espagne, le port du casque est obligatoire depuis 2005 sur le réseau de routes nationales, hors agglomération, avec une dispense possible par grande chaleur. Selon les données de la Direction du trafic espagnole et de l'université polyclinique de Valencia pour 2004 à 2007, la part de cyclistes portant un casque parmi les victimes d'accident de la circulation est passée de 28 % à 48 %, mais le taux de blessés hospitalisés touchés au crâne n'a pas varié.

France

En France, le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de douze ans (conducteurs ou passagers), depuis le 22 mars 2017[10]. Cette mesure fait suite à la recommandation émise le par le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR)[11]. Les associations de promotion du cyclisme urbain – qui sont contre l'obligation du port du casque – ont réagi aux recommandations puis au décret avec des contre-argumentaires[12] - [13] - [14].

Le 16 mars 2006, la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) a recommandé une obligation de port du casque à vélo pour les passagers transportés et pour les moins de quinze ans[15].

Reste de l'Europe

Le port du casque est obligatoire pour tous en Finlande. Il l'était également en Bosnie-Herzégovine jusqu'au 1er mars 2017. Onze pays membres de l'Union européenne ont rendu le port du casque à vélo obligatoire pour les enfants[16] :

- jusqu'à 10 ans : Malte ;

- jusqu'à 12 ans : Autriche, Lettonie ;

- jusqu'à 15 ans : Slovaquie, Slovénie, Suède ;

- jusqu'à 16 ans : Espagne, Croatie, Estonie ;

- jusqu'à 18 ans : République tchèque, Lituanie.

D'après un rapport de T. Krag publié par la Fédération européenne des cyclistes ECF en 2006, environ 25 % des cyclistes finlandais portaient un casque. La mesure est trop récente en Suède pour que des évaluations soient disponibles.

En Suisse, le port du casque n'est pas obligatoire mais recommandé[17].

Dans les pays où le vélo est le plus utilisé (plus de 25 % des déplacements aux Pays-Bas et au Danemark), le casque est peu porté (respectivement moins de 1 % et 3 %) et si des mesures d'obligation sont envisagées depuis peu[18] elles ne sont pas encore mises en œuvre.

Approche juridico-économique (rapport coût-efficacité d'une loi)

Les Pays-Bas, dans le cadre d'un projet de loi[19] et ont commandé une étude d'impact sur le rapport coût-efficacité d'une telle loi (dans le contexte néerlandais, soit 13,5 millions de personnes). Un modèle a été construit d'après les données nationales [20] de circulation et d'accidentologie ; les effets inclus étaient le nombre d'années de vie perdues (DALY) et les coûts inclus étaient les frais de santé, les pertes de productivité et le coût du casque[19]. Selon le modèle, la loi, si elle était appliquée par tous, éviterait 2942 traumatismes crâniens et 46 décès par an. Les coûts différentiels par décès évité seraient de 2 002 766 €, et de 28 465 € par année de vie gagnée. le rapport coût-efficacité le plus favorables concernerait les 65 ans et plus (17 775 €)[19]. Les coûts de prévention ont été jugés trop élevés pour le cadre budgétaire pré-fixé, mais ils deviendraient supportables et quasiment rentable à tout âge si le prix du casque diminuait de 20% (plausible en cas de vente massive de ces casques)[19].

Une précédente étude de ce type, avait été faite après le vote d'une loi obligeant le port du casque vélo en Nouvelle-Zélande[21]. Elle avait déjà montré que, pour que pour les coûts de mise en oeuvre de la loi ne dépassent pas les bénéfices attendus par son application, le coût du casque, ainsi que son efficacité protectrice et sa durée de vie étaient 3 paramètres majeurs (outre le taux de port du casque avant l'application de la nouvelle loi). Dans ce contexte, en matière de coût-efficacité, la modélisation annonçait des économies pour le groupe d'âge le plus jeune, mais des coûts importants pour la classe des cyclistes de 19 ans et plus[21].

Dans le domaine de la compétition

.JPG.webp)

Dans le domaine du sport le casque peut aussi avoir une vocation aérodynamique. Dans le cyclisme professionnel sur route, l'obligation du port du casque s'est faite graduellement. Longtemps, les coureurs s'y sont montrés hostiles. En 1991, une proposition de ce type avait provoqué une grève des coureurs cyclistes. La mort d'Andrei Kivilev, le pendant l'épreuve Paris-Nice, a fait que la recommandation permanente du port du casque émise par l'UCI est devenue une obligation[22], effective depuis le 5 mai 2003.

Efficacité

De nombreuses études ont été publiées. Elles ne sont pas toutes de grande qualité[24] - [25] et sont parfois contradictoires. Ces peut être dû à des difficultés méthodologiques : les variables de confusion et biais possibles sont nombreux. Les analyses de régression devant contrôler l'âge, le sexe, le revenu, l'éducation, l'expérience du cyclisme, le contexte sont complexes (il faut distinguer les accidents impliquant un tiers ou non, sur piste cyclable ou non, en zone urbaine ou non, en VTT ou vélo de ville, etc.[26], etc.) et si possible associer des statistiques claires sur la gravité et les causes de l'accident. Il est en outre difficile de monter des études expérimentales ou étude cas-témoins ; une étude faite aux Pays-Bas est difficilement reproductible dans un pays sans la même culture du vélo, etc.) ; les comportements socioculturels de respect de l'autre, des cyclistes et de prudence/prise de risque (avec ou sans casque pour les cyclistes) sont très variables selon les âges, les lieux, les cultures et les pays. Les comportements à risque sont notamment à prendre en compte (une étude australienne de 2013 a ainsi montré que statistiquement des cyclistes non casqués sont plus susceptibles d'avoir une conduite à risque, mais moins susceptibles de faire du vélo dans les zones à risque[27] ; néanmoins, « le résultat net était qu'ils étaient plus susceptibles d'être impliqués dans des accidents plus graves »)[27].

A la fin des années 1980, trois chercheurs travaillant sur des donnés récoltées à New-York concluent que dans ce contexte urbain dense, le casque diminue les risques d'accidents crâniens et que « les casques sont particulièrement importants pour les enfants, car ils ont été victimes de la majorité des blessures graves à la tête causées par des accidents de vélo »[28].

En 2001, une meta-étude australienne, basée sur des donnés récoltées entre 1987 et 1998, et visant à argumenter l'obligation du port du casque dans le pays, concluait que le casque réduirait le risque de blessure à la tête (-60%) et au cerveau (-58%), et plus globalement le risque de blessure mortelle (-73%)[29]. Les auteurs nuancent ces résultats en précisant que 3 études ont conclu à un risque accru de blessures au cou, mais sur la base de résultats collectés à une époque où les casques étaient un peu plus lourds qu'en 2001. Il a été montré ensuite que cette étude contenait un biais de publication (lié au contexte et à la motivation des chercheurs) et un biais rétrospectif (lié à une mauvaise prise en compte des périodes des études)[30] ; la ré-analyse (faite en 2011) a ajouté que les effets positifs du casque étaient supérieurs dans les études plus anciennes[30] (laissant penser que les casques récents protègeraient moins bien, ou qu'au moins un autre facteur de risque a évolué avec le temps). La ré-analyse « montre des avantages de sécurité moins importants associés à l'utilisation de casques de vélo que l'étude originale »[30].

Le 8 mars 2005, la Sécurité routière estime que le vélo représente environ 4 % des déplacements, 4 % des blessés et 4 % des tués en France, et que la part de blessés touchés au crâne est du même ordre quel que soit le mode de déplacement (mais un peu moindre pour le vélo : 17 % à vélo, 24 % en voiture, 26 % à pied)[31]. 75 % à 80 % des accidents mortels à vélo sont des traumatismes crâniens[32] - [33]

L'American College of Surgeons concluait en 2015 d'une étude sur le port du casque qu'il diminue de 58 % le risque de traumatisme sévère[34].

Le casque protège donc le crâne en cas de chute ou collision (surtout en ville dense[35] et en cas de collision avec un véhicule à moteur[27]), mais son avantage en santé publique reste discuté, du moins chez l'adulte. Il n'est pas exclu qu'un effet secondaire possible serait une diminution de l'utilisation du vélo[36]. Au Canada, les admissions hospitalières pour traumatisme crânien ont diminué, mais cette baisse survient avant la mise en route de la législation sur le port du casque, le rôle de cette dernière n'est donc pas clair[37].

Modification du comportement des automobilistes vis-à-vis du cycliste casqué ?

Une étude de Ian Walker (2007)[38] montrait dans deux villes anglaises que l'espace séparant le cycliste du véhicule le dépassant se réduit si ce dernier est casqué. L'étude, menée sur un seul cycliste, n'a pas été reproduite, et ses résultats ont été remis en question en 2013 au motif que la marge de sécurité restait raisonnable, et que d'autres facteurs jouaient sur le dépassement rapproché (distance cycliste-trottoir, taille du véhicule et ville d'observation (Salisbury ou Bristol)[39]. Dans une réponse, Ian Walker a néanmoins maintenu sa conclusion initiale, en mettant en avant une faible puissance statistique et des biais dans l'étude qui le contredisait[40]. Il a aussi suggèré que « la recherche en santé publique pourrait être mieux servie en se concentrant sur l'élimination des risques plutôt que sur l'atténuation des dommages ».

Une nouvelle méta-analyse (2019) n'a pas pu scientifiquement confirmer ou infirmer cette modification du comportement[41]

Ce type d'effet pourrait en outre varier selon le pays ; les automobilistes néerlandais, danois ou allemands sont par exemple presque tous des cyclistes expérimentés ou l'ont été, ce qui n'est pas le cas des anglais. Une étude sur une centaine de cyclistes allemands parcourant au total 14 000 km dans Berlin a trouvé un résultat inverse de celui de I. Walker sur l'effet du casque sur le dépassement : les cyclistes casqués étaient dépassés plus largement[42].

Règle de la décroissance exponentielle du risque par la pratique du cyclisme

« les risques de décès et de blessures par cycliste sont plus faibles là où le cyclisme est plus répandu ».

Les statistiques montrent en effet, contre-intuitivement, que plus il y a des cyclistes sur un territoire, plus cette pratique est populaire et partagée, plus les cyclistes seront visibles, et plus les conducteurs de véhicules à moteur (qui sont alors aussi, souvent, des cyclistes à d'autres moments) seront prudents ....et moins il y aura de risques d'accident. De plus là où le cyclisme est populaire et quotidien, plus les élus tendent à améliorer la sécurité et la cyclabilité du territoire[43].

En outre, cet effet est de type exponentiel : les estimations numériques varient beaucoup selon les lieux et les moments, mais par exemple une étude australienne a montré en 2005 que quand le nombre de cyclistes double dans un Etat ou une ville où le vélo devient de plus en plus utilisé, le nombre d'accident diminue de 34% le nombre d'accidents ; Inversement, si le nombre de cyclistes diminue de moitié, le risque d'accident augmente de 52% [43]. « Les politiques qui influent négativement sur la pratique du cyclisme (par exemple, la législation relative au casque obligatoire) devraient être revues » concluent les auteurs[43].

Deux méta-analyses et mise-à-jour scientifique récentes sur la sécurité par le nombre, ont été respectivement publiées en 2017 par Elvik et Bjørnskau (dans Safety Science), et en 2019 par Elvik & Goel dans la revue Accident Analysis & Prevention[44] ont confirmé cette « Loi du nombre »[44]. Elles montrent que presque toutes les études observent ce phénomène, mais avec des estimations numériques très variables mais que ces études sont presque toutes transversales (elles démontrent des corrélations, plus que des relations causales). Elles montrent aussi que ce phénomène est encore plus marquée pour les piétons que pour les cyclistes, et qu'il est plus net aux échelles macro (ex : pour toute une ville) qu'au niveau micro (ex : au niveau des carrefours). En outre « les études récentes montrent une plus forte tendance à la sécurité par le nombre que les études plus anciennes ».

Encourager le cyclisme (dans de bonnes conditions, même sans casque) est donc paradoxalement aussi une manière de diminuer le nombre et la gravité des accidents de vélo[43], tout en développant, rentablement[45], d'autres externalités positives en matière de santé publique et de santé environnementale, émissions de CO2, pollution de l'air, nuisances sonores, etc.[46].

Modifications du comportement du cycliste casqué ?

En 2016, via une autre étude[47] Ian Walker montre que le port du casque a aussi une conséquence sur le cycliste lui-même : il l'incite à prendre plus de risques. Puis en 2019, une analyse de 23 études (retenues parmi 141 portant sur un effet éventuel effet de compensation de prise du risque créé par le port du casque) conclut que 18 de ces 23 études ne démontrent pas cet effet, 3 ont des résultats mitigés, 2 étayent l'hypothèse. Parmi ces 23 études, 10 concluent que « le port du casque est associé à un comportement cycliste plus prudent »[41].

Utilité du casque

Selon l’IFSTTAR, l’effet protecteur du casque est plus marqué pour les blessures sérieuses à la tête (réduction de 70 %), mais moins marqué en agglomération que hors agglomération[48]. La réduction serait de 72 % selon une étude sur sept cents cyclistes passés aux urgences de New-York[49].

L'étude française SERAC (Suivi des enfants réanimés à la suite d'un accident de la circulation) de 2006 contenait 139 cas d'enfants cyclistes : tous lors de l'accident étaient non-casqués (sauf peut-être un pour lequel l’information sur le casque n’était pas connue).

Une étude TECVU (2017)[50] indique que :

- le risque de fracture crânienne serait divisé par deux, et les lésions neurologiques par vingt, pour un emportiérage pratiqué à une vitesse de 15 à 25 km/h[51] ;

- le risque de fracture du crâne est divisé par trois lors d'un heurt latéral par un véhicule de tourisme roulant à 45 km/h.

Un rapport de l'IRTAD (2018) estime que les pays ayant commencé à rendre obligatoire le casque bénéficient d'une réduction de la mortalité de 53 %, contre 45 % dans les pays sans réglementation[51], mais ce sont aussi généralement des pays qui développent les pistes cyclables et la prévention.

Une étude (2017) londonienne a confirmé que le port du casque diminue le risque de lésions intracrâniennes en général, d'hématome sous-dural en particulier, et celui de fracture du crâne « mais pas d'autres blessures extracrâniennes spécifiques. Cela suggère que les casques de vélo protègent contre les blessures causées par un impact direct sur la tête. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier leur rôle contre les blessures causées par les forces de cisaillement » concluent les auteurs[52].

Une étude récente (2019) faite à New-York, portant sur 6621 des 11192 blessures en 66 mois ayant impliqué un vélo (base de données TARN), la mortalité brute à 30 jours était significativement plus élevée chez les non-casqués (5,6%) par rapport aux cyclistes casqués (1,8%) et ils ont eu moins de lésions cérébrales traumatiques graves (TCC) (19,1% contre 47,6%), moins besoin de soins intensifs (19,6% contre 27,1%) et d'intervention neurochirurgicale (2,5% contre 8,5%)[53]. Par contre les cyclistes portant un casque au moment de l'accident avaient statistiquement significativement plus de blessures à la poitrine, à la colonne vertébrale, aux membres supérieurs et inférieurs[53]. Une autre étude américaine récente (2020) a intégré des critères de type, de gravité et de nombre de blessures[54] ; elle trouve que chez les cyclistes admis aux urgences, 80% ne portaient pas de casque au moment de l'accident, mais une part significativement plus élevée de cyclistes casqués présentaient des abrasions et une incidence plus élevée de blessures (pour tous les types de blessures)[54]. Le nombre et la gravité des blessures externe et la gravité globale des blessures chez ceux ayant des blessures multiples étaient également significativement plus élevés chez les cyclistes casqués, néanmoins leur temps d'hospitalisation était nettement plus court, ce qui, selon les auteurs, fait évoquer des disparités sous-jacentes en matière de santé et/ou des différences de comportement (en effet, les schémas de blessures étaient proches, mais quand des différences significatives de blessures étaient détectées, elles concernaient plus souvent des cyclistes casqués[54]. Ces différences étaient des blessures mineures à modérées en matière de morbidité et de mortalité, ce qui suggère que le profil de traumatisme des coureurs casqués et sans casque est relativement comparable)[54].

Notes et références

- « Un casque de vélo, de quoi ça nous protège vraiment ? », Troyes en selle, (lire en ligne, consulté le ).

- EN 1078 (en).

- Robinson 2006.

- (en) Adam Cresswell et Ashleigh Wilson, « Bike helmets 'do more harm than good' », The Australian, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le vélo, bon pour la santé et pour le moral », sur fub.fr, Fédération française des usagers de la bicyclette (consulté le ).

- (en-GB) Oliver Milman, « Mandatory bike helmet laws do more harm than good, Senate hears », The Guardian, (ISSN 0261-3077, lire en ligne, consulté le )

- Keezer et al. 2007.

- Presse Canadienne 2008.

- Mémoire remis par Vélo Québec à la commission parlementaire Sécurité des cyclistes, janvier 2000.

- Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de porter un casque pour les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans, (lire en ligne).

- 22 mesures du CISR.

- Le casque obligatoire pour les moins de 12 ans [PDF].

- Isabelle Lesens, « C’en est fait … les enfants seront marqués d’un casque », sur isabelleetlevelo.fr, (consulté le ).

- Olivier Razemon, « 10 arguments contre l'obligation du port du casque à vélo », sur L'interconnexion n'est plus assurée, (consulté le ).

- Avis relatif à la prévention des traumatismes crâniens dans la pratique de la bicyclette.

- « À vélo, le casque obligatoire pour les moins de 12 ans », ministère français de l'Intérieur, 22 décembre 2016.

- Recommandation du port du casque (consulté le 4 septembre 2008).

- FUBicy 2009, p. 6.

- Rick Reuvers, Eelco A. B. Over, Anita W. M. Suijkerbuijk et Johan J. Polder, « Cost-effectiveness of mandatory bicycle helmet use to prevent traumatic brain injuries and death », BMC Public Health, vol. 20, no 1, , p. 413 (ISSN 1471-2458, PMID 32228524, PMCID PMC7106828, DOI 10.1186/s12889-020-08544-5, lire en ligne, consulté le )

- Statistics Netherlands

- M Taylor, « New Zealand bicycle helmet law--do the costs outweigh the benefits? », Injury Prevention, vol. 8, no 4, , p. 317–320 (PMID 12460970, PMCID PMC1756574, DOI 10.1136/ip.8.4.317, lire en ligne, consulté le )

- FQSC 2003.

- (en) Kari Schr⊘der Hansen, Lars Birger Engesæter et Asgaut Viste, « Protective Effect of Different Types of Bicycle Helmets », Traffic Injury Prevention, vol. 4, no 4, , p. 285–290 (ISSN 1538-9588 et 1538-957X, DOI 10.1080/714040486, lire en ligne, consulté le )

- Macpherson et Spinks 2008.

- (en) Peter Cummings, Frederick P. Rivara, Diane C. Thompson et Robert S. Thompson, « Misconceptions regarding case-control studies of bicycle helmets and head injury », Accident Analysis & Prevention, vol. 38, no 4, , p. 636–643 (DOI 10.1016/j.aap.2005.12.007, lire en ligne, consulté le )

- (en) Cole Wymore, Gerene Denning, Pamela Hoogerwerf et Kristel Wetjen, « Parental attitudes and family helmet use for all-terrain vehicles and bicycles », Injury Epidemiology, vol. 7, no S1, , p. 23 (ISSN 2197-1714, PMID 32532340, PMCID PMC7291627, DOI 10.1186/s40621-020-00253-2, lire en ligne, consulté le )

- (en) M.R. Bambach, R.J. Mitchell, R.H. Grzebieta et J. Olivier, « The effectiveness of helmets in bicycle collisions with motor vehicles: A case–control study », Accident Analysis & Prevention, vol. 53, , p. 78–88 (DOI 10.1016/j.aap.2013.01.005, lire en ligne, consulté le )

- (en) Robert S. Thompson, Frederick P. Rivara et Diane C. Thompson, « A Case-Control Study of the Effectiveness of Bicycle Safety Helmets », New England Journal of Medicine, vol. 320, no 21, , p. 1361–1367 (ISSN 0028-4793 et 1533-4406, DOI 10.1056/NEJM198905253202101, lire en ligne, consulté le )

- (en) R.G. Attewell, K. Glase et M. McFadden, « Bicycle helmet efficacy: a meta-analysis », Accident Analysis & Prevention, vol. 33, no 3, , p. 345–352 (DOI 10.1016/S0001-4575(00)00048-8, lire en ligne, consulté le )

- (en) Rune Elvik, « Publication bias and time-trend bias in meta-analysis of bicycle helmet efficacy: A re-analysis of Attewell, Glase and McFadden, 2001 », Accident Analysis & Prevention, vol. 43, no 3, , p. 1245–1251 (DOI 10.1016/j.aap.2011.01.007, lire en ligne, consulté le )

- FUBicy 2007.

- « Le port du casque à vélo : C'est pas obligatoire, c'est juste indispensable » [PDF], Prévention au Canada (revue), no 3, vol. XLV, juillet 2001.

- « La lettre de la sécurité routière de la Creuse » [PDF], mai-juin 2015.

- (en) Helmeted Bicycle Riders Have Significantly Reduced Severity of Injury and Lower Death Rates After an Accident, 8 octobre 2015.

- (en) Monica Sethi, Jessica Heidenberg, Stephen P. Wall et Patricia Ayoung-Chee, « Bicycle helmets are highly protective against traumatic brain injury within a dense urban setting », Injury, vol. 46, no 12, , p. 2483–2490 (DOI 10.1016/j.injury.2015.07.030, lire en ligne, consulté le )

- De Jong 2012.

- Dennis et al. 2013.

- Walker 2007.

- (en) Olivier, Jake et Walter, Scott R., « Bicycle helmet wearing is not associated with close motor vehicle passing: A re-analysis of Walker, 2007 », PloS one, (lire en ligne).

- (en) Ian Walker et Dorothy Robinson, « Bicycle helmet wearing is associated with closer overtaking by drivers : A response to Olivier and Walter, 2013 », PsyArXiv (prépublication), (DOI 10.31234/osf.io/nxw2k, lire en ligne, consulté le )

- (en) Mahsa Esmaeilikia, Igor Radun, Raphael Grzebieta et Jake Olivier, « Bicycle helmets and risky behaviour: A systematic review », Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 60, , p. 299–310 (DOI 10.1016/j.trf.2018.10.026, lire en ligne, consulté le )

- (de) « Radmesser », sur interaktiv.tagesspiegel.de

- (en) Dorothy L. Robinson, « Safety in numbers in Australia: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling », Health Promotion Journal of Australia, vol. 16, no 1, , p. 47–51 (DOI 10.1071/HE05047, lire en ligne, consulté le )

- (en) Rune Elvik et Rahul Goel, « Safety-in-numbers: An updated meta-analysis of estimates », Accident Analysis & Prevention, vol. 129, , p. 136–147 (DOI 10.1016/j.aap.2019.05.019, lire en ligne, consulté le )

- (en) Rebecca Masters, Elspeth Anwar, Brendan Collins et Richard Cookson, « Return on investment of public health interventions: a systematic review », Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 71, no 8, , p. 827–834 (ISSN 0143-005X et 1470-2738, PMID 28356325, PMCID PMC5537512, DOI 10.1136/jech-2016-208141, lire en ligne, consulté le )

- (en) Natalie Mueller, David Rojas-Rueda, Maëlle Salmon et David Martinez, « Health impact assessment of cycling network expansions in European cities », Preventive Medicine, vol. 109, , p. 62–70 (DOI 10.1016/j.ypmed.2017.12.011, lire en ligne, consulté le )

- (en) « Helmet wearing increases risk taking and sensation seeking », sur bath.ac.uk.

- Emmanuelle Amoros, Mireille Chiron, Jean-Louis Martin, Bertrand Thélot et Bernard Laumon, Efficacité du casque à vélo sur les blessures à la tête, au visage et au cou, IFSTTAR, , 25 p. (lire en ligne), p. 18-19.

- (en) « Bicycle helmets are highly protective against traumatic brain injury within a dense urban setting », sur pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Rémy Willinger et Caroline Deck, Note de synthèse sur les traumatismes crâniens et leurs séquelles, TEVU, université de Strasbourg, CNRS, mai 2017

- La sécurité routière en France – Bilan 2018 - ONISR

- (en) Anna E. Forbes, John Schutzer-Weissmann, David A. Menassa et Mark H. Wilson, « Head injury patterns in helmeted and non-helmeted cyclists admitted to a London Major Trauma Centre with serious head injury », PLOS ONE, vol. 12, no 9, , e0185367 (ISSN 1932-6203, PMID 28945822, PMCID PMC5612687, DOI 10.1371/journal.pone.0185367, lire en ligne, consulté le )

- (en) Nick Dodds, Rowena Johnson, Benjamin Walton et Omar Bouamra, « Evaluating the impact of cycle helmet use on severe traumatic brain injury and death in a national cohort of over 11000 pedal cyclists: a retrospective study from the NHS England Trauma Audit and Research Network dataset », BMJ Open, vol. 9, no 9, , e027845 (ISSN 2044-6055 et 2044-6055, PMID 31519669, PMCID PMC6747631, DOI 10.1136/bmjopen-2018-027845, lire en ligne, consulté le )

- Shanna Elizabeth Williams, Laura Cook, Tyler Goff et Reema Kashif, « Profiling Cycling Trauma throughout the Body with and Without Helmet Usage in a Large United States Health-care Network », Journal of Emergencies, Trauma, and Shock, vol. 13, no 1, , p. 73–77 (ISSN 0974-2700, PMID 32395055, PMCID 7204958, DOI 10.4103/JETS.JETS_65_18, lire en ligne, consulté le )

Annexes

Bibliographie

- [De Jong 2012] Piet De Jong, « The health impact of mandatory bicycle helmet laws », Risk Analysis, no 32, , p. 782-790 (lire en ligne).

- [Dennis et al. 2013] Jessica Dennis, Tim Ramsay, Alexis F. Turgeon et Ryan Zarychanski, « Helmet legislation and admissions to hospital for cycling related head injuries in Canadian provinces and territories: interrupted time series analysis », BMJ, no 346, (lire en ligne).

- [FQSC 2003] Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), « Le port du casque désormais obligatoire dans le peloton pro ! », Bulletin du secteur route et piste, (lire en ligne).

- [FUBicy 2007] « Casque : un dossier qui décoiffe ! », sur FUBicy.org, .

- [FUBicy 2009] « Généralisation du port du casque à vélo ? Une fausse réponse à l’insécurité routière ! », sur FUBicy.org, 2005, actualisation 2009.

- [Keezer et al. 2007] Mark Robert Keezer, Anand Rughani, Matthew Carroll et Barbara Haas, « Tête première : Le port du casque et la sécurité de nos enfants », Canadian Family Physician – Le Médecin de famille canadien, vol. 53, (lire en ligne, consulté le ).

- [Macpherson et Spinks 2008] Alison Macpherson et Anneliese Spinks, « Bicycle helmet legislation for the uptake of helmet use and prevention of head injuries », Cochrane Database of Systematic Reviews, no 3, (lire en ligne).

- [Presse Canadienne 2008] La Presse Canadienne, « Port du casque à vélo : le nombre de décès chute de moitié en Ontario », La Presse, (lire en ligne).

- [Robinson 2006] (en) D.L. Robinson, « No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets », British Medical Journal, no 332 (7543), , p. 722–725 (lire en ligne).

- [Walker 2007] Ian Walker, « Drivers overtaking bicyclists: objective data on the effects of riding position, helmet use, vehicle type and apparent gender », Accident Analysis & Prevention, no 39, , p. 417-425 (lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- « Le casque, oui. Obligatoire, non ! » [PDF], GRACQ Mag 16, 2015.

- Olivier Razemon, « 10 arguments contre l'obligation du port du casque à vélo », sur L'interconnexion n'est plus assurée, (consulté le ).