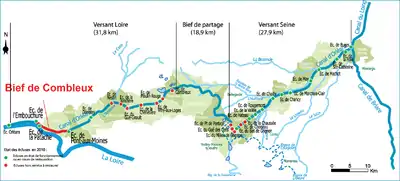

Bief de Combleux

Le bief de Combleux est une section du canal d'Orléans et constitue le débouché historique en Loire du canal. D’une longueur de 5 450 m, il est presque entièrement situé sur la commune de Chécy, l’extrémité aval empiétant sur la commune de Combleux, l’écluse de Pont-aux-Moines étant quant à elle située sur la commune de Mardié.

Il est bordé en amont par l’écluse de Pont-aux-Moines et, en aval, par les écluses de la Patache, débouchant en Loire, et de l’Embouchure, débouchant sur le bief d’Orléans.

Historique

Après le creusement par Robert Mahieu d’un premier tronçon entre Vieilles-Maisons-sur-Joudry et Buges entre 1676 et 1678 et son ouverture au transport du bois et du charbon, la construction du canal jusqu’à la Loire est entreprise de 1681 à 1687 et est inaugurée en 1692. La construction du bief de Combleux et de l’écluse de la Patache, débouchant en Loire est réalisée dans cette deuxième phase[A 1].

De 1692 à 1793 le canal est en plein essor. De 1 500 à 2 000 bateaux remontent la Loire par an depuis Nantes pour gagner Paris[A 2]. En 1793 le canal devient un bien national[A 3].

L'écluse de la Patache connut pendant plus de deux siècles des perturbations occasionnant des gênes pour les utilisateurs et nécessitant des travaux périodiques. Bâtie sur des terrains sans consistance, son assise laissait à désirer. Le fleuve, en période de grande crue, en affouillait la base, mais surtout déposait en permanence à son entrée des quantités impressionnantes de sable qu'il importait d'éliminer. Ainsi, un épi fut construit en 1833, mais fut presque immédiatement détruit[A 4].

L'écluse fut alors refaite aux dimensions de 30 m x 4,5 m en 1834 et deux môles, édifiés en 1838, connurent des affouillements dès l'année suivante, alors que cinq dragages furent nécessaires pour en libérer l'entrée en 1850. Trop petite pour laisser passer les grands chalands et dégradée par les bateaux trop larges qui la forçaient, cette écluse, qui débouchait sur un fleuve où la navigation s'enlisait, fut encore reconstruite en 1877 avec les dimensions recommandées par le ministre des travaux publics, soit 38,5 m x 5,2 m x 2 m[A 4]. Cela aurait permis le passage de péniches de 1,8 m si l’ensablement n’avait pas persisté. L’ensablement ne fut finalement jugulé que par l'aménagement judicieux d'une berge située sur la rive d'en face, et à plus d'un kilomètre en amont, modifiant le courant principal du fleuve[A 4]

Un projet de gare pour 200 bateaux au Port-Moraud à Chécy avait été dressé en 1833, afin de protéger les embarcations des débâcles de la Loire. Il ne sera jamais réalisé, car l'ancien cours du Cens, sur lequel il devait être édifié perdait, trop d'eau. Il en restera l'amorce d'une sorte de bassin de radoub baptisé « cale à Giraud »[A 4] - [E 1].

La maison éclusière est quant à elle reconstruite en 1841[E 2].

De 1908 à 1921, alors que le trafic de marchandises par voie fluviale est en pleine régression, des travaux prolongation du canal entre Combleux et Orléans sont entrepris. Une nouvelle écluse est alors construite sur le bief de Combleux, l’écluse de l’Embouchure, raccordant le nouveau bief d’Orléans au bief de Combleux[A 5].

De 1807 à 1860, le canal est géré par une société privée, la Compagnie des canaux d’Orléans et du Loing[A 6], puis en 1863 sa gestion est confiée aux Ponts et Chaussées pour une durée de 91 ans[A 4]. Avec l’extinction complète du trafic, le canal est déclassé des voies navigables en 1954 et entre dans le domaine privé de l’État[A 7].

En 1978 est créé le syndicat mixte de gestion du canal d'Orléans, qui a pour objet la gestion, la promotion et l’animation de l’ensemble du domaine du canal[A 8]. En 1984, le département du Loiret prend la gestion du domaine pour 50 ans, laissant au syndicat la gestion courante du domaine, qui reste toujours propriété de l’État[A 9].

Descriptif

Caractéristiques générales

Le bief de Combleux s’étend sur une longueur de 5 450 m entre l’écluse de Pont-aux-Moines en amont et les écluses de la Patache et de l’Embouchure en aval[A 10]. C’est le deuxième plus long bief du canal d’Orléans après le bief de partage dont la longueur est de 18,93 km. Il est presque entièrement situé sur la commune de Chécy, l’extrémité aval empiétant sur la commune de Combleux, l’écluse de Pont-aux-Moines étant quant à elle située sur la commune de Mardié.

Le bief dispose de trois aires de retournement permettant d'envisager un retournement aisé pour la plupart des bateaux de plaisance. Elles se distinguent par un élargissement conséquent du canal, au minimum de 4 m, sur une longueur maximale de 12 m. Elles sont situées à la bifurcation Patache/embouchure, au lieu-dit « La Chévrie » et au lieu-dit « La cale à Girard »[D 1].

Sur le plan géologique, il est situé entièrement sur des alluvions de la Loire, ce qui occasionna des désordres constants du type ensablements au droit de l’écluse de la Patache. Par ailleurs ce bief a toujours connu des pertes en eau importantes. Dans les premières années, le "Pont Tournant" établi sur pilotis avait défoncé la couche de calcaire et entraîné d'énormes fuites. Un peu plus tard, l'ancien lit du Cens, installé sur la même roche fissurée et fragmentée et utilisé à l'origine par le canal, avait dû être abandonné pour un nouveau tracé et cela au grand dam des expropriés[A 11].

Ouvrages

Deux ouvrages sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques : le pont tournant et la passerelle de Combleux[E 3] - [E 4].

Pont tournant de Combleux

Le pont tournant de Combleux est un ouvrage situé à environ 200 m en amont de l’écluse de Combleux. Il s’agit d’un pont routier mobile dont le tablier pouvait tourner autour d’un axe pour permettre le passage des bateaux remontant ou descendant le canal. Construit en 1913, son tablier en bois est remplacé en 1953 par un tablier en béton coulé sur la structure métallique. Depuis cette date, il n’est plus mobile et constitue, du fait du très faible gabarit de navigation qu’il libère, un obstacle pour la navigation. Cet ouvrage nécessite des travaux importants de réhabilitation et de remplacement des structures[C 1].

Passerelle de Combleux

La passerelle de Combleux, construite probablement au début du XXe siècle est un pont en arc métallique dont les parties extrêmes, proches des culées, forment un escalier[E 4]. Reconstruite en 1990 en profils reconstitués soudés avec reprise des maçonneries par Baudin-Chateauneuf.

Déversoir de Combleux

Le déversoir latéral en Loire à Combleux est un ouvrage qui permet d'écrêter les crues et d'évacuer en Loire les eaux au-delà d'un certain niveau[E 2]. En cas de crue, le personnel d’astreinte du Syndicat Mixte de gestion du Canal d'Orléans ouvre les vantelles ainsi que la vanne du déversoir de Combleux. C'est en particulier ce qui a été fait lors de la crue de mai 2008[D 2].

Prévention des crues du Canal

Plusieurs crues historiques du canal d’Orléans et du bassin du Cens se sont produites. Les plus récentes sont celles d’avril 1983, de février 2002 et de mai 2008. Plusieurs scénarios d’aménagement ou de gestion du canal ont été étudiés pour limiter les crues et, en tout état de cause, en limiter leurs effets. L’un d’eux consiste en une augmentation de la décharge en Loire dans le bief de Combleux.

Avril 1983

Il s’agit de la plus forte crue de la deuxième moitié du XXe siècle, d’une période de retour estimée entre 50 et 100 ans. Cette crue est intervenue à la suite d'un cumul de précipitations sur 10 jours particulièrement élevé. Elle a entraîné des mesures d’urgence pour diminuer l’effet de la crue : destruction du batardeau bouchant l’écluse de Pont-aux-Moines, enlèvement d’une des portes de l’écluse de la Patache. À Pont-aux-Moines, les témoignages recueillis font état de hauteurs d’eau supérieures de 50 cm à celles atteintes en 2002. Par ailleurs, en amont de l’écluse de Pont-aux-Moines, le débordement du canal vers le Cens a occasionné une rupture de la berge de la rive gauche[D 3].

Février 2002

L’évènement de février 2002 présente une période de retour estimée entre 10 et 20 ans. Cette crue est nettement plus documentée que celle de 1983, même si elle fut moins importante. Elle a poussé les acteurs locaux à lancer plusieurs études pour réduire les crues du Cens. La crue de février 2002 fait suite à un cumul pluviométrique particulièrement important dans la nuit du 13 au intervenant sur des sols déjà saturés par les pluies des jours précédents. Sur l’ensemble du bassin versant du Cens, cette crue a touché plus de 100 habitations. L’aval du bassin versant, Mardié et Chécy, a été plus touché que l’amont[D 3].

Mai 2008

L’évènement de mai 2008 se distingue des deux évènements précédents par la pluie qui l’a généré. Il s’agit en effet d’un orage particulièrement violent, d’une durée entre 3 et 5 heures et présentant des cumuls importants sur l’ensemble du bassin versant du Cens. Cet évènement est à l’origine de deux types d’inondations : celles par ruissellement direct, saturation et refoulement dans les réseaux et celles par débordement du Cens ou du canal[D 3].

Les premières inondations sont apparues dès la fin de la pluie, c'est-à-dire à partir de minuit le . Elles ont particulièrement touché les communes de Donnery et Fay-aux-Loges, notamment des lotissements et des habitations isolées éloignées du canal et du Cens. Les inondations par débordement des cours d’eau sont apparues en début de matinée sur les bassins amont (Ingrannes, Sully-la-Chapelle) et se sont propagées vers l’aval tout au long de la journée du 28 mai[D 3].

Scénarios d’aménagement

Un des scénarios d’aménagement consiste à augmenter la décharge du bief de Combleux en Loire. Plusieurs solutions techniques permettent d’assurer cet objectif[D 4] :

- Augmentation de la capacité d’évacuation du déversoir latéral de Combleux ;

- Création d’un nouveau déversoir latéral sur le bief de Combleux ;

- Augmentation de la capacité d’évacuation par l’écluse de la Patache (clapet ou ajout de vantelles).

Travaux de restauration du canal

Curage

Les exigences liées à la remise en navigation du canal imposent le gabarit suivant sur le canal : une hauteur d’eau minimale de 1,4 m, correspondant à un tirant d’eau de 1,2 m et 0,2 m de pied de pilote et une largeur de canal en plafond de 8 m à minima[1]. Ceci conduira à réaliser des travaux de curage des fonds des biefs pour libérer le tirant d’eau nécessaire aux bateaux. Sur le bief de Combleux, un volume total de l’ordre de 4 064 m3 de vases est à curer, soit un volume moyen inférieur à 1 m3/ml[D 5].

Les matériaux en présence ne sont pas polluées et sont constituées à 80 % de sables grossiers. L’eau se ressuie rapidement au travers des sables grossiers, ce type de sédiment étant très perméable. La composition des vases n’est donc pas déterminante dans le choix de la technique de curage.

Protections de berges

Dans le cadre du projet de restauration du canal, des travaux de curage des fonds du bief et de protection des berges sont nécessaires. 6 030 mètres de berges naturelles sont à protéger dans le cadre du projet de réhabilitation du canal, pour un coût estimé en 2009 à 992 000 euros HT[D 6].

Résorption du fontis de la Cale à Giraud

Deux effondrements sont visibles en 2010 sur le chemin de halage du canal d'Orléans, au lieu-dit « La cale à Giraud » à 150 m à l'Est du pont tournant, sur la commune de Chécy. Ils ont des dimensions respectives de 1,9 m de long, 0,9 m de large et 0,9 m de profondeur pour l'un et de 1,3 m de long, 0,7 m de large et 0,9 m de profondeur pour l'autre[D 7]. Ils s'inscrivent dans une zone d'instabilité plus vaste marquée par une amorce de fissure au sol de forme circulaire de 7 à 8 m de diamètre. Plusieurs remplissages des effondrements avec des camions de tout venant ont été réalisés. Malgré cela, l'instabilité demeure et des effondrements se produisent dans le même périmètre. Des travaux de reprise de cette zone devront être envisagés, avec une injection de ciment en périphérie et une étanchéité du fond[D 7].

Écluse de l’Embouchure

| Caractéristiques[D 8]. | |

|

Longueur sas : 40.0 m |

L’écluse de l’Embouchure présente une longueur de sas de 40 m, pour une largeur de 5 m. Les cotes NGF (nivellement général de la France) des différents éléments caractéristiques de l’écluse sont les suivantes : bief amont : 97.00, bief aval : 94.00, Niveau du bajoyer : 98.00. La hauteur de chute est donc de 3 m[D 9].

Pour rendre fonctionnelle cette écluse, les travaux de remise en état des portes sont nécessaires. Les portes en bois, portes amont et aval, seront remplacées par des portes en acier soudées. Les buscs amont et aval, parties sur laquelle viennent buter les portes, seront refaits. Les parties abîmées des chardonnets seront reprofilées. Des crémaillères pour la manœuvre des portes seront mises en place. Les sas seront remplis et vidés par le biais de vantelles manœuvrées par des crics[D 9].

Un réseau d’assainissement d’eaux usées, géré par Orléans Métropole, est présent sous le pont à l’aval et limite le tirant d’air à 1,6 m[C 1]. Il devra être dévoyé pour rétablir un tirant d’air suffisant.

Les défauts des bajoyers (faïençages, épaufrures et fissures) devront enfin être réparés, par rejointoiement.

Écluse de la Patache

| Caractéristiques[D 8]. | |

|

Longueur sas : 40.0 m |

L’écluse de la Patache présente une longueur de sas de 40 m, pour une largeur de 6 m. Les cotes NGF des différents éléments caractéristiques de l’écluse sont les suivantes : bief amont : 97.00, bief aval : 92.00, niveau supérieur du bajoyer : 98.00. La hauteur de chute est donc de 5 m[D 10].

Pour rendre fonctionnelle cette écluse, les travaux de remise en état des portes sont nécessaires. La porte amont doit être remplacée par une porte spéciale permettant une évacuation rapide des crues.

La porte en bois, porte aval, doit quant à elle être remplacée par une porte en acier similaire aux autres portes nouvelles. Les buscs amont et aval, seront refaits. Les parties abîmées des chardonnets seront reprofilées. Des crémaillères pour la manœuvre des portes seront mises en place. Les sas seront remplis et vidés par le biais de vantelles (ouvertures dans les vantaux) manœuvrées par des crics[D 10].

Notes et références

Notes

Références

- Bureau d’études AIRELE, Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau., Conseil général du Loiret, p. 7

- Roland Rabartin, 1993 (voir dans la bibliographie) :

- p. 13

- p. 23-28

- p. 28

- p. 31

- p. 34

- p. 29

- p. 37

- p. 38

- p. 39

- p. 69

- p. 21

- Étude stratégique sur le canal, 2004, phase 2 (voir dans les liens externes) :

- Tranche ferme, annexe 5 p. 7

- Étude pré-opérationnelle d’amélioration du fonctionnement hydraulique du canal d’Orléans, 2008 :

- Tranche conditionnelle 2, p. 50

- Tranche conditionnelle 5, p. 47

- ISL, Tranche conditionnelle n°5, janvier 2009, p. 17

- ISL, tranche conditionnelle n°5, janvier 2009, p. 65

- ISL, tranche conditionnelle n°2, décembre 2008, p. 7

- Tranche conditionnelle 2, p. 85

- Tranche conditionnelle 2, p. 45 à 47

- Annexe5, p. 9

- Tranche conditionnelle 2, p. 58

- Tranche conditionnelle 2, p. 62

- « Bassin de radoub dit cale à Giraud de Chécy », notice no IA45000017

- « Déversoir de superficie de Combleux », notice no IA45000022

- « Le pont tournant de Combleux », notice no IA45000023

- « La passerelle de Combleux », notice no IA45000020

Pour approfondir

Articles connexes

- Listes des cours d'eau du Loiret et des canaux de France

Liens externes

- Site officiel du syndicat mixte de gestion du canal d'Orléans

- Valorisation du canal d'Orléans sur le site du conseil général du Loiret

- CyclotransEurope : description de la balade le long du canal d'Orléans

- Le canal d'Orléans sur le projet Babel, dictionnaire des canaux et rivières de France

- Cartes de Jean Lattrée du canal d'Orléans datant du XVIIIe siècle

- (de) (en) (fr) Le canal d'Orléans sur Structurae.

- PV2D. SCET Agences de Toulouse et d’Orléans. BCEOM, Étude stratégique sur le domaine du canal d’Orléans, Conseil général du Loiret, . Phase 1 : p 1-91, p 92-95, p 95–106, p 107-110, p 111-115, p 116-119, p 120-161, III. p 162 175 ; phase 2 : I. Scénario d’aménagement (p 1-13), II. Estimation des fréquentations (pp 14-30), III. Faisabilité technique et coûts d’investissement (pp 31-64), IV. Modalités de gestion et recettes prévisionnelles (pp 65-101).

Bibliographie

- Paul Bouex, Les canaux de Briare, d'Orléans et du Loing, Bulletin de l'association des naturalistes de la vallée du Loing, 1931 fascicules 2, p. 61 et suivantes.

- Jules Croissandeau, La question du canal, Orléans, Herluison, 1886.

- Georges Dessaux, Le canal d'Orléans, mise à grande section et alimentation, prolongement de Combleux à Orléans, rapport fait à la chambre de commerce d'Orléans et du Loiret,

- Jacques de la Garde, Les canaux du Loing, de Briare, d'Orléans, Guignes, Sauvegarde des monuments, , 199.

- Valérie Mauret-Cribellier, Entre fleuves et rivières : les canaux du centre de la France, Lyon, Lieux-dits, coll. « Images du patrimoine », , 104 p. (ISBN 2914528450)

- Hubert Pinsseau, Histoire de la construction de l'administration et de l'exploitation du canal d'Orléans de 1676 à 1954, Orléans, Clavrettil Masselot, 1963.

- Gabriel Pourradier, Le canal d'Orléans. Opuscule repris du journal du Loiret du 23 octobre 1913 et suivants.

- Roland Rabartin, Le canal d'Orléans au fil du temps, Paris, Conseil général du Loiret, , 80. (ASIN B000X7TUVU)

- V.R. Vinçonneau, Le canal d'Orléans et ses vicissitudes à travers les siècles. Deux conférences ronéotées, 1962.