Bataille d'Évora

La bataille d'Évora se déroula le 29 juillet 1808 à Évora au Portugal, dans le cadre de la guerre péninsulaire portugaise et de la guerre d'indépendance espagnole. Elle opposa la division française du général Louis Henri Loison à une armée hispano-portugaise dirigée par le général Francisco de Paula Leite de Sousa. Les troupes impériales se heurtèrent au petit corps de Leite près d'Évora et le dispersèrent aisément, puis prirent la ville d'assaut et massacrèrent les défenseurs portugais. La cité fut ensuite saccagée par les Français. Pour son comportement très brutal à Évora, le général Loison devint connu au Portugal sous le nom de Maneta (« le Manchot »).

| Louis Henri Loison | Francisco de Paula Leite de Sousa Colonel Moretti |

| 7 000 à 8 800 hommes 8 canons | 2 900 hommes sans compter la milice 7 canons |

| 90 tués 200 blessés | 2 000 tués ou blessés |

Batailles

| Coordonnées | 38° 34′ 17″ nord, 7° 54′ 31″ ouest | |

|---|---|---|

|

En novembre 1807, une armée française commandée par le général Jean-Andoche Junot envahit le Portugal avec l'appui des Espagnols. L'occupation suivit son cours jusqu'au soulèvement du Dos de Mayo contre les Français à Madrid, qui entraîna bientôt à son tour le Portugal dans la révolte. Abandonnant le nord et le sud du pays, les troupes de Junot concentrèrent leurs forces autour de Lisbonne. Au mois de juillet 1808, Junot détacha le général Loison pour secourir la garnison d'Elvas assiégée par les Portugais. Après avoir défait le contingent hispano-portugais à Évora, Loison atteignit Elvas, mais il fut rappelé en urgence par Junot pour faire face au corps expéditionnaire britannique du général Wellesley, qui venait de débarquer près de Lisbonne.

Contexte

En juillet 1807, l'empereur Napoléon Ier signa avec le tsar Alexandre le traité de Tilsit qui mit fin à la Quatrième Coalition. Alors que le royaume de Prusse fut amputé de la majeure partie de son territoire, l'Empire russe s'allia à la France. Ce triomphe permit à Napoléon de se pencher sur le cas du Portugal, où le roi Jean VI refusait d'appliquer le Blocus continental à l'encontre du commerce britannique.

Le 19 juillet, l'ambassadeur français adressa un ultimatum au gouvernement portugais. Le 2 août, le 1er corps d'observation de la Gironde fut mis sur pied avec pour commandant le général Jean-Andoche Junot. Le prince régent rejeta dans un premier temps plusieurs des clauses de l'ultimatum, mais la menace de l'armée de Junot se faisant plus pressante, Jean VI accéda finalement à presque toutes les conditions imposées par l'Empereur[1]. Junot faisait alors route à travers l'Espagne à la tête de 25 000 hommes. Lorsque Napoléon l'informa que les Portugais avaient finalement consenti à déclarer la guerre au Royaume-Uni, il était trop tard : en dépit de nombreuses difficultés, Junot fit son entrée à Lisbonne le 30 novembre 1807[2].

Embarqué sur une escadre portugaise de 16 navires escortée par la Royal Navy, le prince régent et son entourage prirent la fuite en direction du Brésil juste avant l'arrivée des Français. Les soldats de Junot n'avaient rencontré aucune résistance sérieuse mais beaucoup d'entre eux étaient morts en cours de route tandis que d'autres avaient été lynchés par des paysans portugais en colère[3]. Une première émeute éclata à Lisbonne le 13 décembre mais fut aisément réprimée par les occupants. À la suite de cet événement, Junot dissolut l'armée portugaise et imposa de lourdes taxes, ce qui provoqua le mécontentement de la population[2].

Rébellion des Portugais

Au printemps 1808, la position de Junot au Portugal restait relativement sûre. Son armée avait en effet été renforcée par 4 000 soldats qui venaient largement compenser les hommes morts au cours de l'invasion. Parmi les trois divisions espagnoles alliées aux Français et qui avaient soutenu la marche de Junot, les troupes du général Solano retournèrent en Andalousie. Le général Caraffa resta quant à lui dans la région de Lisbonne avec 7 000 hommes tandis que le général Belesta occupa Porto avec plus de 6 000 Espagnols. La dissolution de l'armée nationale, la fuite des classes dirigeantes au Brésil et la soumission des autorités civiles aux Français incita la population portugaise à accepter silencieusement l'occupation[4].

En raison du blocus britannique, il était désormais impossible pour les ports lusitaniens d'écouler leurs marchandises vers l'Angleterre ou le Brésil. 10 000 personnes furent réquisitionnées par les Français pour travailler dans les arsenaux et les chantiers navals, mais les rues de Lisbonne se remplirent bientôt d'un grand nombre de chômeurs vivant dans la misère[5]. Une dépêche de Napoléon arrivée au mois de mai ordonna à Junot d'envoyer un contingent de 4 000 hommes sur Ciudad Rodrigo pour soutenir le maréchal Bessières dans le nord de l'Espagne, ainsi que 8 000 soldats supplémentaires pour prendre contact avec le général Dupont en Andalousie ; ce furent là les dernières instructions expédiées à l'armée du Portugal depuis Paris[6].

Le soulèvement du Dos de Mayo à Madrid contre les Français bouleversa complètement la situation. Lorsque la nouvelle de la révolte atteignit Porto le 6 juin 1808, Belesta s'empara du général Quesnel avec son état-major et son escorte et les traita comme prisonniers de guerre. Le commandant espagnol rassembla ensuite les dirigeants de la cité et les exhorta à former un gouvernement anti-français. Obéissant fidèlement aux ordres de la junte de Galice, Belesta mit ses troupes en marche afin de rejoindre les autres armées espagnoles[6]. Une fois les soldats partis, l'administration ne prit toutefois aucune mesure en faveur du soulèvement. Certains responsables écrivirent même à Junot pour lui faire part de leur loyauté et le gouverneur militaire décida de retirer le drapeau national de la citadelle[7]. Cette situation ne se répéta pas partout à l'identique, cependant. Ainsi, la province de Trás-os-Montes se souleva entre les 9 et 12 juin ; à Bragance, le général Sepúlveda fut désigné comme commandant en chef tandis que le colonel Francisco Silveira était nommé gouverneur de Vila Real[8].

Informé de la défection de Belesta le 9 juin, Junot projeta de mettre la division Caraffa hors d'état de nuire. Convoqué au quartier-général français, Caraffa fut arrêté au moment où ses troupes étaient passées en revue ou chargées d'inspecter certaines positions, avant d'être soudainement encerclées par les troupes françaises et faites prisonnières à leur tour. Seul le régiment de cavalerie légère no 2 Reina, dont le colonel n'avait pas obéi aux ordres reçus, parvint à s'échapper vers Porto alors qu'une partie des régiments d'infanterie de Murcie et de Valence put également fuir en direction de Badajoz[6]. Par ce stratagème, Junot réussit néanmoins à neutraliser 6 000 soldats de la division Caraffa qui furent entassés sur les pontons du port de Lisbonne, avec ordre pour les officiers français responsables des forts de couler les navires en cas de tentative d'évasion des prisonniers. Ces derniers ne furent finalement libérés qu'après la signature de la convention de Cintra[9].

Le 16 juin, la rébellion se propagea au sud du pays avec le soulèvement de la population d'Olhão contre les Français. Le 18, les habitants de Faro suivirent le mouvement et le gouverneur français de l'Algarve, le général Antoine Maurin, et 70 soldats furent capturés puis transportés à bord d'un navire de guerre britannique. Le colonel Jean-Pierre Maransin rassembla alors deux bataillons d'infanterie en garnison dans l'Algarve (soit 1 200 hommes) et se retira sur Mértola sans être inquiété par les insurgés[10].

Riposte française

La possession de Lisbonne, la plus grande ville du pays qui abritait aussi son seul arsenal d'importance, représentait pour Junot un atout majeur contre les Portugais. Parmi toutes les villes portugaises, la capitale était en effet la seule capable de fournir le matériel et les approvisionnements nécessaires à la formation d'une armée. La position de Junot était toutefois compliquée par la présence de l'escadre russe de l'amiral Seniavine dans le port de Lisbonne. Ce dernier promit de se défendre en cas d'attaque de la flotte britannique, mais il refusa en revanche de débarquer ses marins à terre pour prêter assistance aux Français. Seniavine fit en outre remarquer que son pays n'était pas en guerre avec le Portugal, mais sa neutralité ne l'empêcha pas de puiser largement dans les réserves de vivres pourtant limitées de Junot[9].

Se conformant aux ordres de Napoléon, Junot dépêcha le général de brigade Jean-Jacques Avril avec 3 000 hommes en direction de Badajoz. Avril se mit en marche mais se heurta sur les rives de la Guadiana à un corps de miliciens espagnols soutenu par de l'artillerie. Après avoir été informé que son collègue Dupont n'avait pas dépassé Cordoue et que de nombreuses troupes espagnoles avaient été signalées autour de Badajoz, le général français rétrograda sur Estremoz dans la région de l'Alentejo. Le 12 juin, le général de division Louis Henri Loison quitta les alentours d'Almeida et se dirigea dans la province de Beira avec une brigade d'infanterie. Il chassa la garnison espagnole du fort Concepcion et atteignit les environs de Ciudad Rodrigo, mais apprit que la ville était solidement défendue. Ne pouvant compter sur l'appui du maréchal Bessières, trop éloigné, Loison revint à Almeida le 15 pour y apprendre que Porto était au bord de la rébellion. Le général rassembla alors 2 000 hommes et quelques canons et se mit en marche vers Porto, mais le 21 juin, les Français tombèrent dans une embuscade tendue par des guérilleros. Loison, jugeant ses troupes trop faibles, n'insista pas et se replia sur Almeida[11].

Entre-temps, des émeutes éclatèrent à Lisbonne lors de la célébration annuelle de la fête du Corpus Christi le 16 juin. Junot, qui avait autorisé le déroulement des festivités, fit tout de même déployer 15 000 soldats pour prévenir toute tentative de rébellion. Alors que la procession religieuse se déroulait normalement dans les rues de la ville, la foule fut soudainement prise de panique et bouscula les lignes des soldats[11]. De l'artillerie fut mise en batterie et se prépara à tirer sur la population, mais Junot, faisant preuve à cette occasion d'un grand sang-froid, réussit à dégager les rues et à calmer les habitants, puis demanda que la procession reprenne son cours habituel. L'intervention de Junot avait permis d'éviter un massacre mais Lisbonne resta en proie à des troubles. Par-dessus le tout, une flottille britannique transportant un corps expéditionnaire commandé par le général Spencer rôdait au large des côtes. Spencer ne disposait que de 5 000 hommes, mais Junot ignorait la faiblesse de son adversaire[12].

Le 18 juin, une révolte se déclencha à Porto, forçant les autorités à se déclarer en faveur de la rébellion. Une junte suprême fut mise en place et l'évêque de Porto fut désigné à sa tête. Les juntes secondaires à Bragance et Vila Real devaient en référer à la junte de Porto pour leurs décisions. Sur le plan militaire, les 2e, 12e, 21e et 24e d'infanterie, le 6e Caçadores et les 6e, 11e et 12e régiments de cavalerie furent rétablis. La fourniture en armes s'avéra incomplète pour les 5 000 soldats réguliers du général Freire de Andrade[8], mais malgré cet état de fait, 12 000 à 15 000 miliciens supplémentaires se joignirent à la cause portugaise[10].

À l'issue du conseil de guerre du 25 juin 1808, Junot et ses généraux décidèrent d'abandonner les provinces du nord et du sud afin de défendre le centre du Portugal, jugeant la retraite à travers l'Espagne trop risquée. Les Français devaient tenir les forteresses d'Almeida, Elvas et Peniche d'une part et concentrer l'armée autour de Lisbonne d'autre part, ordres qui furent ensuite transmis aux différents commandants français : Loison à Almeida, Avril à Estremoz, Maransin à Mértola et le général François Étienne Kellermann à Elvas. Bien qu'un certain nombre de courriers aient été interceptés en chemin par les guérilleros portugais, tous les chefs de corps reçurent leurs instructions. Un rapport précise qu'un seul des 20 courriers envoyés au général Loison était parvenu à destination[13].

Le 22 juin, le général Avril marcha sur Vila Viçosa où une compagnie du 86e de ligne était assiégée par les habitants. Les troupes françaises mirent les Portugais en déroute et livrèrent la ville au pillage. Kellermann laissa un bataillon du 2e régiment suisse et quatre compagnies du 86e de ligne (en tout 1 400 hommes) en garnison à Elvas et retourna à l'ouest de Lisbonne. En cours de route, il fit sa jonction avec les soldats d'Avril à Estremoz et ceux de Maransin à Évora, laissa une brigade dirigée par le général Jean François Graindorge à Setúbal et atteignit la capitale sans encombre[14].

Pendant ce temps, postant 1 200 invalides en garnison à Almeida, Loison quitta la ville le 4 juillet avec le reste de ses troupes et atteignit Abrantes une semaine plus tard. Les soldats français furent harcelés tout au long du parcours, si bien qu'à Guarda, la résistance de la population détermina Loison à saccager les lieux et à y mettre le feu. 200 Impériaux moururent durant la marche, essentiellement des traînards mis à mort par les paysans. Loison procéda systématiquement à la destruction des villages rencontrés, ce qui lui valut le surnom de Maneta (« le Manchot ») et d'être maudit pendant des années par la population portugaise[14]. À la fin du mois de juin, l'insurrection s'étendit à Coimbra. Un contingent dirigé par un étudiant, Bernardo Zagalo, se présenta sous les murs de Figueira da Foz et captura la petite garnison française. Peu de temps après, Freire déploya ses 5 000 soldats au sud du fleuve Mondego. Le 5 juillet, Junot ordonna au général Pierre Margaron de marcher à la rencontre des Portugais avec 3 000 hommes pour réprimer la rébellion, tandis que lui-même supervisa la concentration de 24 000 soldats autour de la capitale[15].

Déroulement de la bataille

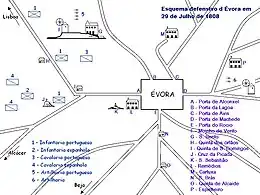

Le mois de juillet 1808 vit une période d'accalmie, aucun des deux belligérants n'osant prendre l'initiative. À la fin du mois, Junot demanda à Loison de se frayer un chemin jusqu'à Elvas. Le général fut placé à la tête d'un contingent comprenant les 4e et 5e régiments de dragons provisoires (1 248 hommes), deux bataillons de grenadiers (1 100 hommes), douze compagnies des 1er et 2e bataillons du 86e de ligne (1 667 hommes), le 1er bataillon de la légion hanovrienne (804 hommes), et les 3e bataillons du 12e léger (1 253 hommes), du 15e léger (1 305 hommes) et du 58e de ligne (1 428 hommes). Les effectifs ainsi cumulés donnaient un total de 8 805 hommes, mais l'historien Charles Oman souligne que 1 200 soldats doivent être soustraits de ce total pour tenir compte des compagnies de grenadiers détachées. La petite armée de Loison, forte ainsi de plus de 7 000 hommes et huit pièces d'artillerie, quitta Lisbonne le 25 juillet[15] - [16].

La junte de l'Alentejo avait entre-temps installé son quartier-général à Évora. Le général Francisco de Paula Leite de Sousa fut nommé commandant en chef, mais, dépourvu de tout, il ne réussit à mettre sur pied qu'une force très restreinte[15]. Le 29 juillet 1808, les troupes de Loison se présentèrent aux environs d'Évora en quête du contingent hispano-portugais. Leite n'avait sous ses ordres qu'un demi-bataillon d'infanterie portugaise et 120 cavaliers. Depuis Badajoz, le colonel Moretti amena en renfort un demi-bataillon supplémentaire d'infanterie espagnole ainsi que le régiment de hussards Maria Luisa no 5 et sept canons ; la colonne comprenait également la garnison d'Évora, très hétéroclite car composée de citadins et de paysans armés de vieux fusils et de piques[17]. Les deux commandants alliés pouvaient ainsi compter sur un total de 2 900 hommes[16].

La décision de Leite et Moretti de livrer bataille en rase campagne plutôt que de se réfugier à l'abri des murs d'Évora fut une lourde faute tactique. La ligne de bataille hispano-portugaise fut rompue sous la charge des soldats de Loison. Les hussards espagnols prirent la fuite en toute hâte ainsi que le général Leite. L'infanterie parvint quant à elle à se regrouper à l'intérieur de la ville, mais les Français firent irruption de toute part et massacrèrent les défenseurs ainsi qu'un grand nombre de non-combattants. Le général Loison mit ensuite la ville à sac[17]. L'historien William Francis Patrick Napier remarque cependant que durant leur retraite, les Espagnols se comportèrent auprès de la population portugaise de manière encore plus brutale que les Français[18].

Bilan et conséquences

Le général Foy estime les pertes hispano-portugaises à 2 000 hommes hors de combat. Son collègue Paul Thiébault écrit de son côté que les défenseurs laissèrent 8 000 hommes sur le terrain, ce que l'historien Charles Oman juge peu probable. Les Français ne déplorèrent quant à eux que 90 tués et 200 blessés. Le 1er août, Loison reprit sa marche sur Elvas où il dispersa un grand nombre de miliciens en train de faire le siège de la ville. Il reçut sur place un message de Junot lui ordonnant de le rejoindre au plus vite à la suite du débarquement d'un corps expéditionnaire britannique sous les ordres du général Arthur Wellesley le même jour. Loison fit immédiatement demi-tour et regagna Lisbonne, laissant en chemin la légion hanovrienne à Santarém[17].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of Évora (1808) » (voir la liste des auteurs).

- Chandler 1966, p. 597.

- Gates 2002, p. 8.

- Chandler 1966, p. 599.

- Oman 2010, p. 206.

- Oman 2010, p. 207.

- Oman 2010, p. 208.

- Oman 2010, p. 210.

- Oman 2010, p. 211.

- Oman 2010, p. 209.

- Oman 2010, p. 212.

- Oman 2010, p. 213.

- Oman 2010, p. 214.

- Oman 2010, p. 215.

- Oman 2010, p. 216.

- Oman 2010, p. 217.

- Smith 1998, p. 264.

- Oman 2010, p. 218 et 219.

- Napier 1836, p. 45.

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) David G. Chandler, The Campaigns of Napoleon, New York, Macmillan, .

- (en) David Gates, The Spanish Ulcer : A History of the Peninsular War, Londres, Pimlico, , 557 p. (ISBN 0-7126-9730-6).

- (en) Charles Oman, A History of the Peninsular War, vol. 1, La Vergne, Kessinger Publishing, (ISBN 978-1-4326-3682-1 et 1-4326-3682-0).

- (en) Digby Smith, The Greenhill Napoleonic Wars Data Book, Londres, Greenhill, , 582 p. (ISBN 1-85367-276-9).

- (en) William Francis Patrick Napier, History of the War in the Peninsula, Pennsylvania State University, .