Arcadius (empereur romain)

Arcadius (en grec ancien : Ἀρκάδιος Arkadios; titre complet en latin : Arcadius Flavius Pius Felix ; vers 377 – 1er mai 408) est auguste (empereur) dans la partie orientale de l’Empire romain de 383 à 408. Il est le fils aîné de l’empereur Théodose Ier, dernier auguste à régner sur l’Empire romain unifié, et de la première épouse de celui-ci, Aelia Flacilla. Arcadius règne sur la partie orientale de l’empire alors que son frère cadet, Honorius, règne sur la partie occidentale. Arrivé au trône en bas âge, de physique ingrat et de caractère faible et hésitant, il est dominé tour à tour par des ministres tout puissants et par son épouse, Aelia Eudoxia.

| Flavius Arcadius | |

| Empereur romain d'Orient | |

|---|---|

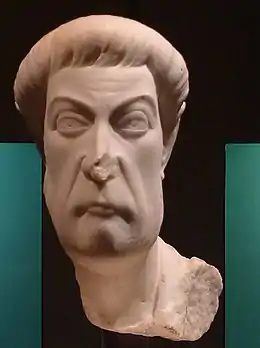

Buste d'Arcadius. | |

| Règne | |

| - (~13 ans) | |

| Période | Théodosienne |

| Précédé par | Théodose Ier |

| Suivi de | Théodose II |

| Biographie | |

| Nom de naissance | Flavius Arcadius |

| Naissance | - Hispanie |

| Décès | (~31 ans) |

| Père | Théodose Ier |

| Mère | Aelia Flacilla |

| Fratrie | Honorius Pulchérie (en) Galla Placidia |

| Épouse | Eudoxie |

| Descendance | Théodose II Pulchérie |

Pendant son règne, l’empire doit faire face à une rébellion des Wisigoths conduits par Alaric en 395 dans les Balkans ainsi qu’à une invasion des Huns qui ravagent la Syrie et l’Asie mineure. Très pieux, il devient pourtant la cible du patriarche de Constantinople Jean Chrysostome, lequel accuse l’impératrice de se substituer à son époux et de faire preuve d’un luxe ostentatoire. La querelle parvient jusqu’au pape à Rome et ne fait qu’accroître les tensions entre les deux empires. Il revient à son dernier préfet du prétoire, Anthemius, de tenter de réparer les relations entre l’Est et l’Ouest pendant qu’Arcadius s’efface de la vie publique jusqu’à sa mort en 408[1].

Contexte historique

Lorsque l’empereur Jovien (r. 363-365) mourut subitement le il appartint à l’armée de lui choisir un successeur[2]. Après quelques hésitations, le choix se porta, le , sur Valentinien, Pannonien comme son prédécesseur et chrétien modéré, reconnu pour son énergie et son honnêteté[3]. Ce compromis fut accueilli de diverses façons au sein de l’armée et on exigea de lui qu’il s’adjoigne un coempereur[4] - [5]. Valentinien obtempéra tout en choisissant quelqu’un dont il pouvait être certain de la loyauté absolue : son frère Valens (r. 364-378) qui reçut charge de la préfecture du prétoire d’Orient. C’était la première fois depuis la tétrarchie que chaque partie de l’empire avait son propre Auguste[6]. Valentinien établit le siège de son gouvernement à Trèves, ne visitant jamais Rome ; Valens pour sa part divisa son temps entre Antioche et Constantinople[7].

Tout comme celui de son frère à l’Ouest, le règne de Valens devait être principalement consacré à combattre les ennemis aux frontières : les Goths en Europe (première campagne : 367-369; deuxième campagne : 376-378) et les Perses (373) en Asie mineure. C’est du reste en combattant les Goths qu’il devait trouver la mort le au cours de la bataille d’Andrinople (près de la ville moderne d'Édirne en Turquie). Valens ne laissant pas d’héritier mâle, son collègue d’Occident, Gratien (r. 367 – 383), se tourna alors vers un général espagnol, Théodose avec qui il avait participé à la campagne contre les Goths sur le Rhin en 370 et contre les Sarmates sur le Danube en 372-373[8] - [9]. Il lui confia l’Orient de même que les diocèses de Dacie et de Macédoine qui faisaient jusque-là partie de son propre domaine[9].

Théodose fut le dernier empereur à régner seul sur l'Empire romain, de sa victoire sur l’usurpateur Eugène le à sa mort le [10] - [11]. Lorsque Gratien fut assassiné par l’usurpateur Magnus Maximus en 383 et que ce dernier envahit l’Italie, Valentinien II et sa cour alors située à Milan durent se réfugier à Thessalonique dans la partie orientale de l’empire gouvernée par Théodose. Ce dernier promit d’aider Valentinien qui dut en retour lui donner la main de sa sœur. Avant de partir en campagne, Théodose associa son fils aîné Arcadius au trône, lui donnant la charge de la préfecture du prétoire d’Orient et l’Illyrie. Théodose défit Magnus Maximus et rétablit Valentinien II sur le trône, mais l’éloigna de l’Italie (où lui-même resta jusqu’en 391) pour l’établir à Vienne en Gaule pendant qu'il faisait venir son deuxième fils, Honorius, pour prendre charge des préfectures du prétoire d’Italie et des Gaules. À sa mort, le , l’empire se retrouva définitivement régi par deux Augustes. Il ne devait retrouver son unité (théorique) que lorsque Romulus Augustulus (r. 475-476) fut démis de ses fonctions par le chef barbare Odoacre en 476 et ses pouvoirs retournés à l’empereur Zénon (r. 474-475 et 476-491).

Biographie

Enfance et caractère d’Arcadius

Arcadius était né en 377 en Hispanie, donc avant que son père, Théodose le Jeune, ait été appelé par l’empereur d’Occident Gratien à succéder à l’empereur d’Orient Valens. Sa mère, Aelia Flaccilla, était la première épouse de Théodose et comme lui était née en Hispanie. Elle devait mourir vers 385/386 après lui avoir donné un second fils, Honorius (r. 393 – 423), né en 384.

Arcadius eut comme premiers tuteurs le rhéteur païen et plus tard préfet de Constantinople Themistios, ainsi que le moine Arsène de Scété. Tant Arcadius qu’Honorius souffrirent du fait que le décès de leur père les laissait trop jeunes au pouvoir, Arcadius n’ayant que dix-sept ou dix-huit ans, Honorius sept[12].

À cet âge, Arcadius aurait dû en principe pouvoir régner seul. Toutefois, il était de caractère trop faible et d’esprit trop influençable pour prendre la direction des affaires[13]. Parlant de lui, l’épistolier et philosophe grec Synésios de Cyrène (vers 370 – 413) le comparera à une méduse[14]. Son aspect physique (de petite taille, de teint basané foncé, d’aspect chétif, aussi lent dans sa parole que dans ses mouvements) trahissait un caractère aussi médiocre que son intelligence[15].

Influence de Rufinus (392-395)

Le [N 1], à l’occasion de la célébration de ses quinquennalia, Théodose éleva son fils Arcadius à la dignité de coempereur (Auguste)[16]. La même année, l’empereur Gratien était tué à Lyon lors de la rébellion de Magnus Maximus, comes de Bretagne acclamé empereur par ses troupes[17] - [18]. Quatre ans plus tard, Maximus envahissait l’Italie et l’empereur Valentinien II (r. 375-392) venait se réfugier à Thessalonique auprès de Théodose, lequel accepta de l’aider à reprendre son trône, exigeant en contrepartie la main de sa sœur, Galla. En 388, Théodose partit pour l’Italie, confiant la garde d’Arcadius à son préfet du prétoire, Eutolmius Tatianus. Après avoir remis Valentinien II sur le trône et l’avoir éloigné de l’Italie, Théodose s’installa à Milan où il devait rester jusqu’en 391, tentant de remettre de l’ordre dans la région et nommant pour ce faire ses propres administrateurs dans les postes de commande, dont le nouveau magister militum in praesentialis, le général franc Arbogast qui se vit confier la tutelle du jeune Valentinien[19].

Il était depuis peu de retour à Constantinople lorsque Valentinien II mourut, soit qu’il se fût agi d’un suicide, soit d’un meurtre commandité par Arbogast[N 2]. Arbogast espérait peut-être se voir promu Auguste en Occident par Théodose en dépit de ses origines franques. Aucune réaction cependant ne vint de Constantinople où la mort de l’empereur ne fut connue qu’en juin. Le gouvernement ne pouvant fonctionner sans Auguste, Arbogast décida au mois d’aoput de faire nommer empereur Eugène (r. 392-394), homme estimé pour sa vaste culture hellène[11]. La réaction de Théodose se fit attendre jusqu’en janvier 393 lorsqu’il éleva son fils Honorius au rang d'Auguste d'Occident, rejetant ainsi la nomination d’Eugène[20]. Théodose se donna plusieurs mois pour assembler une nouvelle armée, composée cette fois encore de Goths ; il quitta Constantinople en 394, laissant la direction des affaires à Arcadius assisté du nouveau préfet du prétoire, Flavius Rufinus, haut fonctionnaire ambitieux et sans scrupule qui avait réussi à remplacer Tatianus, l’accusant ainsi que son fils Proculus de malversation fiscale. La rencontre entre les armées d’Eugène et de Théodose eut lieu les 5 et à la bataille de la Rivière Froide (bataille du Frigidus)[21]. Eugène fut vaincu ; fait prisonnier par Théodose, il fut décapité le jour même. Arbogast et son général en chef, Nicomaque Flavien, se donnèrent la mort quelques jours plus tard[22]. Honorius, encore enfant, put alors prendre sa place comme Auguste de la partie occidentale de l’empire et Théodose le confia peu avant sa mort à la garde du commandant en chef de son armée, le Vandale Stilicon[23].

Au moment de la mort de Théodose, le 17 janvier 395, les véritables maitres du pouvoir étaient donc l’influent préfet du prétoire Rufinus en Orient et le général Stilicon en Occident. Théodose avait bien spécifié de son vivant que son fils aîné, Arcadius, gouvernerait les préfectures du prétoire d’Orient et l’Illyrie et que son cadet, Honorius, serait en charge des préfectures d’Italie et de Gaule. Mais selon Stilicon, Théodose sur son lit de mort lui aurait confié la tutelle de ses deux fils. En Orient, Rufinus refusa d’accepter cette version des faits[13]. Or si Rufinus contrôlait l’administration civile de la partie orientale de l’empire, Stilicon avait sous ses ordres la presque totalité des armées aussi bien d’Orient que d’Occident, réunies par Théodose pour réprimer la rébellion d’Eugène.

L’absence de ces armées mobiles, stationnées avec Stilicon à l’Ouest, constituait une invitation aux Huns de l’Est pour envahir la préfecture d’Orient en traversant le Caucase et l’Arménie pendant que les Huns de l’Ouest envahissaient le nord de la Thrace où étaient établis les Wisigoths.

À la cour d’Arcadius, l’ambitieux préfet du prétoire Rufinus avait un ennemi en la personne du praepositus sacri cubiculi (chambellan) d’Arcadius, un eunuque âgé du nom d’Eutrope, aussi intelligent, peu scrupuleux et ambitieux que Rufinus. Eutrope savait que Rufinus ambitionnait de marier sa fille à Arcadius pour se rapprocher du trône et que s’il réussissait ce serait la fin de sa propre carrière. Aussi, saisissant l’occasion d’une absence de Rufinus à Antioche, il introduisit dans le palais une jeune barbare d’une incroyable beauté (dont le nom germanique inconnu fut modifié en celui d’Eudoxia). Lorsque Rufinus revint d’Antioche, Arcadius et Eudoxia étaient déjà unis, leur mariage ayant été célébré le 27 avril 395[24] - [25].

À peu près à la même période, les Wisigoths s’étaient donné un nouveau chef en la personne du jeune Alaric (r. 395-410). Ayant constaté que le gros des troupes mobiles de l’Est était encore en Italie sous le commandement de Stilicon et furieux contre ce dernier qui lui avait été préféré comme magister militum (général en chef) après la bataille de la Rivière froide, Alaric envahit la Mésie et la Thrace, s’avançant jusqu’aux murailles de Constantinople[26]. Stilicon, se considérant toujours comme protecteur des deux Augustes, se hâta de venir avec les armées conjuguées de l’Est et de l’Ouest au secours d’Arcadius. Rufinus considéra la chose comme une intrusion dans les affaires d’Orient et exigea d’Arcadius qu’il ordonne à Stilicon de se retirer et de retourner en Occident avec les armées de l’Ouest. Stilicon se trouvait devant un dilemme : ou bien chasser les Wisigoths de Thessalie pour le plus grand bien de la partie orientale de l’empire ou bien accéder au vœu d’Arcadius, maintenant en âge de gouverner, respectant ainsi les souhaits du défunt Théodose. Conformément à son mandat de protecteur d’Arcadius (et constatant probablement qu’il serait difficile à ce stade de chasser les Wisigoths bien installés), il choisit de retourner en Italie, renvoyant à Constantinople les unités orientales de son armée sous le commandement d’un Wisigoth passé au service de Rome : Gaïnas. Sa revanche ne devait pas tarder. À la tête des troupes d’Orient, Gaïnas se dirigea vers Constantinople où il s’arrêta au Champ de Mars, à proximité de la Porte d’Or[N 3]. Rufinus accompagnait l’empereur espérant probablement être fait coempereur à cette occasion. À la fin de la revue alors qu’il cherchait des appuis pour son élévation, un groupe de soldats de Gaïnas s’approchèrent et le poignardèrent à mort[27] - [25].

Influence d’Eutrope (395-399)

Eutrope put ainsi remplacer Rufinus comme principal conseiller d’Arcadius. Peu enclin à voir revenir quelqu’un qui pourrait avoir plus d’influence que lui auprès de l’empereur, il laissa Stilicon retourner en Italie, laissant ainsi le champ libre à Alaric qui avec ses Wisigoths continua sa progression vers le Sud, exigeant un tribut d’Athènes, détruisant Corinthe et pillant méthodiquement le Péloponnèse[25].

L’influence d’Eutrope devait durer quatre années pendant lesquelles il chercha à renforcer le pouvoir de la bureaucratie civile et à diminuer celui des militaires, notamment en faisant exiler deux des principaux généraux de l’armée, le magister militum praesentialis Timasius sous prétexte de haute trahison et le magister utriusque militiae Abundantius dont il voulait s’approprier les domaines[28] - [29].

En dépit de ses défauts, Eutrope semble avoir été un bon administrateur, restaurant les finances du gouvernement d’Orient et faisant nommer comme patriarche le brillant prédicateur d’Antioche Jean Chrysostome qui devait réformer en profondeur l’Église grecque et être particulièrement aimé de la population[30]. Bien qu’il n’ait pas eu d’expérience militaire, Eutrope fit réformer l’état-major des armées[29]. De plus, alors que d’autres militaires d’expérience avaient tenté en vain de faire échec aux Huns qui ravageaient l’Arménie romaine, il mena campagne contre eux, les pourchassant à travers l’Arménie jusqu’à ce qu’ils aient quitté le territoire de l’empire[30].

Cette brillante victoire lui valut d’être nommé consul en 399. Bien que largement honorifique maintenant, cette fonction était la plus haute que pouvait conférer l’empire et les empereurs eux-mêmes ne dédaignaient pas de l’assumer à l’occasion. Le fait qu’elle soit conférée non seulement à un non-Romain, mais de surcroît à un eunuque, non seulement horrifia la population de Constantinople[31], mais ne fut pas reconnue par l’Auguste d’Occident[32].

Gaïnas, maintenant magister militum, qui estimait ne pas avoir été suffisamment récompensé pour avoir écarté Eutrope, décida de tenter sa chance. Les Ostrogoths qui avaient été installés en Asie mineure par Théodose se révoltèrent sous la conduite de leur chef Tribigild. L’empereur envoya contre eux une première force sous le commandement d’un général nommé Léon qui fut défaite. Arcadius envoya alors contre eux une deuxième force commandée par Gaïnas. Ce dernier prit le parti de ses anciens compatriotes et informa l’empereur que les Goths ne pouvant être vaincus, il se devait de céder à leurs demandes, la première étant le renvoi d’Eutrope. Arcadius céda d’autant plus facilement qu’Eutrope s’était récemment aliéné les faveurs de l’impératrice Eudoxie et était détesté par une bonne partie de la classe sénatoriale[29]. S’alliant alors ouvertement avec Tribigild, Gaïnas entra à Constantinople avec ses troupes, stationnant les troupes goths de Tribigild à l’extérieur des murs. Son pouvoir ne dura que quelques mois. Bientôt la population se sentit menacée par la présence de tant de barbares à ses portes. L'opposition religieuse entre les Goths ariens et la population orthodoxe de la capitale était attisée par le patriarche Jean Chrysostome. Le 12 juillet 400, incitée par l'impératrice Eudoxie qui y voyait une chance de s’affirmer, la population constantinopolitaine massacra un contingent de 7 000 soldats de Gaïnas, lequel, pris de panique, se retira en Thrace[33].

Influence d’Aelia Eudoxia (399-404)

Les sources se font rares à partir de cette période et il est difficile de savoir qui précisément contrôla l’empire d’Orient jusqu’à la mort d’Arcadius[34]. Il est certain toutefois que le patriarche Jean Chrysostome et l’impératrice Eudoxia prirent le devant de la scène. D’une éblouissante beauté et dotée d’une forte personnalité, Eudoxia avait la réputation d’avoir une cohorte d’amants dont un, connu seulement sous le nom de Jean, était probablement le père de son fils Théodose, héritier du trône[35]. Ses relations avec l’empereur se détériorèrent rapidement au point que le désaccord au sein du couple impérial était de notoriété publique[35].

L’impératrice et ses dames d’honneur ne cachaient ni la dépravation de leurs mœurs, ni leur goût immodéré pour le luxe ostentatoire. Cela au grand déplaisir du patriarche Jean Chrysostome, homme austère et ascétique, qui ne cessait dans ses sermons de critiquer les femmes riches et la conduite frivole que dénotaient leur façon de s’habiller, leurs bijoux et leur utilisation de produits de beauté[36] - [37], remarques que l’impératrice ne manquait pas de croire dirigées contre elle[38]. La tension monta entre les deux lorsqu’en 401, Jean Chrysostome, qui soupçonnait l’impératrice d’avoir utilisé son influence pour s’approprier les biens de l’épouse d’un sénateur déchu, la compara dans un sermon à Jézabel, l’infâme épouse du roi Achab de la Bible[39]. Eudoxia répliqua en appuyant ouvertement l’évêque Sévérien de Gabala (aujourd’hui Jablé, en Syrie) en difficulté avec le patriarche. Comme le patriarche était très populaire dans la population, des émeutes s’ensuivirent; l’empereur et l’impératrice durent faire marche arrière et prier Chrysostome de lever l’excommunication qu’il avait prononcée contre son collègue[39] - [40].

Dans son zèle réformateur Jean Chrysostome avait entrepris de redresser les mœurs du clergé non seulement à Constantinople, mais aussi en Thrace et en Anatolie, bien au-delà de son territoire de juridiction, se créant ainsi nombre d’ennemis dont le patriarche d’Alexandrie, Théophile[41]. En 402, l’impératrice crut pouvoir se venger en convoquant Théophile à Constantinople après que quelques moines que Théophile avait excommuniés eurent fait appel de cette sentence auprès du patriarche. Une fois Théophile arrivé, un concile fut convoqué en 403, lequel convainquit Jean Chrysostome d’hérésie. Arcadius qui penchait probablement en faveur du patriarche dut exiler celui-ci, mais des émeutes furent déclenchées et il dut le rappeler presque immédiatement. Finalement Chrysostome céda et partit de lui-même en exil en 404, ce qui provoqua de graves difficultés entre l’Est et l’Ouest, l’empereur Honorius, le pape Innocent et de nombreux évêques d’Occident appuyant ouvertement le patriarche[42] - [43].

La revanche de l’impératrice devait être de courte durée. Le 6 octobre de la même année, l’impératrice devait décéder des suites d’une fausse couche[43].

Influence d’Anthemius (404-408)

À la mort de l’impératrice, il semble qu’à partir de 405, lorsqu’il devint préfet du prétoire d’Orient, ce fut Anthemius qui prit charge de la gestion de l’empire.

Il était le petit-fils de Flavius Philippus qui avait lui-même été préfet d’Orient en 346. D’abord comes sacrarum largitionum (comte des largesses sacrées) vers 400, il deviendra magister officiorum (maitre des offices = chef de la chancellerie impériale) en 404[44]. Il occupait cette position lorsque survinrent les émeutes qui suivirent la déposition du patriarche Jean Chrysostome[45].

En 405 il avait été nommé consul pour l’empire d’Occident alors que Stilicon était son vis-à-vis pour l’empire d’Occident et l’année suivante il fut élevé au rang de patricien[46]. Il devait détenir la préfecture du prétoire pendant près de dix années consécutives, chose exceptionnelle à l’époque[34].

Jusqu’à la mort d’Arcadius, il dut s’employer à réparer les dommages causés aux relations entre l’Est et l’Ouest par le bannissement de Jean Chrysostome et l’exaspération de son ex-collègue, le consul Stilicon, concernant les relations des deux empires avec Alaric et ses Wisigoths.

L’entente entre Gaïnas et Alaric avait causé un profond malaise à Constantinople contre les Goths et l’ancien officier supérieur de Gaïnas, Stilicon. Probablement encouragé par ce Jean qui était l’amant de l’impératrice Eudoxia, Alaric avait abandonné son poste de magister militum per Illyricum pour aller attaquer Milan. Stilicon réussit à délivrer Milan en 402 et à négocier le départ d’Alaric et de ses hommes hors de l’Italie. Cet épisode avait suffisamment traumatisé le gouvernement pour que la décision soit prise de transférer la capitale de l’empire de l’Ouest de Milan à Ravenne. Alaric toutefois était simplement retourné dans le diocèse d’Illyricum[N 4]. Stilicon persuada alors Alaric de s’emparer de la préfecture d’Illyricum pour l’Ouest. Au début de 407, Alaric s’était déjà emparé de l’Épire et attendait les troupes promises par Stilicon. C’est alors que nombre de tribus germaniques traversèrent le Rhin et que des révoltes éclatèrent en Bretagne et en Gaule. Stilicon dut abandonner ses projets de conquête et dédommager Alaric pour son effort de guerre[42] - [47].

Peu après, le 1er mai 408, Arcadius mourait, remplacé par son fils âgé de sept ans, Théodose II[48]. Prince faible, comme son père, Théodose II demeurera toujours sous l'influence de son entourage, celle d’Anthémius d’abord qui restera en poste jusqu’en 414, celle de sa sœur Pulchérie de 414 à 421 par la suite. Puis, ce sera le tour de Cyrus de Panopolis, préfet de Constantinople qui cumulera également la charge de préfet du prétoire d’Orient entre 426 et 431. Enfin ce sera celle de Nomus, maître des offices de 443 à 446, et celle de son ami l'eunuque Chrysaphios.

Généalogie théodosienne

321 - †375 | Justine | Théodose l'Ancien | Thermantia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Aelia Galla | 379 - †395 | Aelia Flacilla | Honorius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Athaulf roi des Wisigoths 411 - †415 | Galla Placidia 388 - †450 | †421 | 395 - †408 | Eudoxie | Marie fille de Stilicon et Serena | 395 - †423 | Thermantia fille de Stilicon et Serena | Serena | Stilicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Théodose | Honoria | 419 - †455 | 401 - †450 | Eudocie | Pulchérie | 450 - †457 | Marie | Eucher | Thermantia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Licinia Eudoxia | †455 | Genséric roi des Vandales 428 - †477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

†472 | Galla Placidia la Jeune | Eudoxia | Hunéric roi des Vandales 477 - †484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Anicia Juliana ∞ Areobindus | Hildéric roi des Vandales 523 - 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Irène nièce d'Anastase Ier | Anicius Olybrius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Famille impériale byzantine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Notes et références

Notes

- La Prosopography of the Later Roman Empire (PLRE) donne comme date le 19 janvier, également mentionnée dans la Chronicon Paschale; toutefois les deux sources qu’elle mentionne, Socrate de Constantinople et la Consularia Constantinopolitana, toutes deux contemporaines, citent le 19 janvier.

- Parmi les auteurs anciens, Socrate, Zosime et Orosius penchent pour un meurtre; Sozomen donne les deux versions, alors que le Fasti Vindobonenses priores penche pour le suicide. Parmi les auteurs modernes, on privilégie cette dernière thèse.

- Traditionnellement, c’est là que l’empereur attendait les armées victorieuses.

- Après la mort de Théodose en 395 on distingua un « diocèse d’Illyricum » (nouveau nom du "diocèse de Pannonie") rattaché à la préfecture italienne et une « préfecture du prétoire d’Illyricum » partie intégrante de l’empire d’Orient; les deux empires se disputeront ce territoire jusqu’en 437 alors que, faisant partie de la dot de Licinia Eudoxia, Valentinien III reconnaisse la souveraineté de l’Empire d’Orient (Pour une explication plus complète, voir Morrisson (2004) p. 304 et sq.)

Références

- Canduci (2010) pp. 146-147.

- Curran (1998) p. 80.

- Petit (1974) p. 116.

- Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 26.2.2-11.

- Roberts (2001) « Valentinian I », para 6.

- Ce qui ne veut pas dire que l’empire était divisé : les lois promulguées par l’un des deux étaient également valides dans l’autre partie de l’empire; l’avènement d’un nouvel Auguste devait être reconnu par l’autre; à la mort de l’un des deux, l’Auguste survivant devenait le seul empereur jusqu’à la nomination du successeur de l’Auguste décédé ou renversé. Voir à ce sujet la préface de J.B. Bury, « A History of the Late Roman Empire from Arcadius to Irene (395 – 800).

- Kulikowski (2019) p. 51.

- Norwich (1989) p. 108.

- Morrisson (2004) p. 13.

- Maraval (2009), p. 275-285.

- Morrisson (2004) p. 15.

- Jones (1964) vol.1, p. 173.

- Treadgold (1997) p. 78.

- Synesios, De Regno, 14D.

- Norwich (1989) p. 121.

- Kienast (2017) pp. 323-326.

- Zosime 4.35.6.

- Norwich (1989) p. 110.

- Williams & Friell (1995), p. 64.

- Maraval (2000) p. 267.

- Sotinel (2019) p. 445.

- Maraval (2000) p. 278.

- Randers-Pehrson (1983) pp. 78-81.

- Norwich (1989) pp. 121-122.

- Treadgold (1997) p. 81.

- Morrisson (2004) p. 17.

- Norwich (1989) p. 124.

- Lee (2013) p. 91.

- Jones (1964) p. 178.

- Treadgold (1997) p. 82.

- Norwich (1989) pp. 124-125.

- Long (1996) p. 11.

- Friel & Williams (1999) pp. 11-12.

- Jones (1964) p. 179.

- Norwich (1989) p. 125.

- Liebeschuetz (1990) pp. 231-232.

- Bury (1889) pp. 91-93.

- Liebeschuetz (1990) p. 236.

- Liebeschuetz (1990) p. 233.

- Bury (1889) pp. 96-97.

- Treadgold (1997) p. 85.

- Treadgold (1997) p. 86.

- Norwich (1989) p. 130.

- Bury (1889) p. 455.

- « Anthemius » dans Catholic Encyclopedia.

- Codex Theodosianus, Livre IX, 34.10.

- Norwich (1989) p. 131.

- Socrate de Constantinople, VI, 16.

Voir aussi

Sources primaires

- (en) Ammien Marcellin. Res Gestae.

- Livres XXIII-XXV : Expédition contre les Perses et mort de Julien. Court règne et mort de Jovien ;

- Livre XXVI : Valentinien Ier et Valens se partagent l'empire ;

- Livres XXVII-XXX : Expéditions de Valentinien et mort de l'empereur ; règne de Valens en Orient.

- (en) Gregory of Tours. The History of the Franks Translated with an introduction by Lewis Thorpe. England, Penguin Classics, 1974 (ISBN 978-0-14-044295-3).

- (la) (fr) Hydace, Chronique. Œuvre numérisée et traduite par Marc Szwajcer. [en ligne].

- Jean Chrysostome. Ses lettres et homélies publiées dans divers ouvrages sont une source d’information sur la vie quotidienne à Constantinople et sur celle de la cour.

- Socrate de Constantinople, Histoire ecclésiastique, livres VII, Texte grec de G.C. Hansen (GCS) – Traduction par Pierre Périchon, et Pierre Maraval, coll. « Sources chrétiennes », no 506, Éditions du Cerf, Paris, 2007.

- Synésios de Cyrène. De la royauté (De regno). Tome 2 des Opuscules. Les Belles Lettres, Paris, 2004-2008.

- (la) Zozime, "Historia Nova", livre 5 [en ligne] https://www.tertullian.org/fathers/zosimus05_book5.htm.

Sources secondaires

- (en) Burns, Thomas Samuel. Barbarians Within the Gates of Rome: A Study of Roman Military Policy and the Barbarians, Ca. 375-425 A.D. Indiana University Press, 1994 (ISBN 0-253-31288-4).

- (en) Bury, J. B. A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene I. 1889 (ASIN B00IA5AB56).

- (en) Cameron, Alan & Jacqueline Long. Barbarian and Politics at the Court of Arcadius, Berkeley et Los Angeles, 2018 (ISBN 9780520302082).

- (en) Cameron, A. & Jacqueline Long & L. Sherry. Barbarians and Politics at the Court of Arcadius. University of California Press, 1993 (ISBN 0-520-06550-6).

- (en) Canduci, Alexander. Triumph and Tragedy, The rise and fall of Rome’s immortal emperors, Miller Point (Australia), Pier 9, 2010 (ISBN 978-174-1-96598-8).

- (en) Curran, John. “From Jovian to Theodosius” (in) Cameron et al. Cambridge Ancient History, vol. 13, Cambridge University Press, 1998.

- Demougeot, Émilienne. De l’unité à la division de l’Empire romain. Paris, Adrien Maisonneuve, 1951.

- (en) Friell, J. G. P.; Williams, Stephen Joseph. The Rome that did not fall: the survival of the East in the fifth century. New York, Routledge, 1999 (ISBN 0-415-15403-0).

- (en) Gibbon, Edward. The Decline and Fall of the Roman Empire. New York, The Modern Library. (1932) [1789].

- (en) Goldsworthy, Adrian. The Fall of the West: The Death of the Roman Superpower. Orion, 2009 (ISBN 9780297857600).

- (en) Herbermann, Charles, ed. "Anthemius». (in) Catholic Encyclopedia, New York, Robert Appleton Company, 1913.

- (en) Jones, A. H. M., John Robert Martindale, John Morris. “Arcadius 5”. The Prosopography of the Later Roman Empire I. Cambridge University Press, 1971 (ISBN 0-521-07233-6).

- (en) Kazhdan, Alexander (ed.). The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford, Oxford University Press, 1991. 3 vol. (ISBN 0-19-504652-8).

- (de) Kienast, Dietmar. "Theodosius I". (in) Römische Kaisertabelle: Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2017 [1990]. pp. 323–326 (ISBN 978-3-534-26724-8).

- (en) Kulikowski, Michael. "Henning Börm, Westrom. Von Honorius bis Justinian". Klio. 98 (1), 1 January 2016. doi:10.1515/klio-2016-0033. S2CID 193005098.

- (en) Lee, A. D. From Rome to Byzantium AD 363 to 565, Edinburgh University Press, 2013 (ISBN 0-748-66835-7).

- (en) Liebeschuetz, J. H. W. G. Ambrose and John Chrysostom: Clerics between Desert and Empire. Oxford, Oxford University Press, 2011 (ISBN 0-199-59664-6).

- (en) Liebeschuetz, J.H.W.G. Barbarians and Bishops: Army, Church and State in the Age of Arcadius and Chrysostom. Oxford, Oxford University Press, 1990 (ISBN 978-0198140733).

- (en) Long, Jacqueline. Claudian's on Eutropium, Or, How, When, and why to Slander a Eunuch. University of North Carolina Press, 1996 (ISBN 0-807-82263-9).

- Maraval, Pierre. Théodose le Grand, le pouvoir et la foi. Paris, Édition Fayard, 2009 (ISBN 9782213654065).

- (en) McEvoy, Meaghan, "An imperial jellyfish? The emperor Arcadius and imperial leadership in the late fourth century A.D.", (in) Erika Manders, Daniëlle Slootjes (eds), Leadership, ideology and crowds in the Roman empire of the fourth century AD. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2020 (ISBN 978-3515124041).

- Morrisson, Cécile. Le Monde byzantin, I, L’Empire romain d’Orient (330-641). Paris, Presses universitaires de France, 2004 (ISBN 978-2-130-52006-1).

- (en) Nathan, Geoffrey S. “Flavius Arcadius, Eastern Roman Emperor” (in) Geni [on line] https://www.geni.com/people/Arcadius-Eastern-Roman-Emperor/6000000002119938632.

- (en) Nicholson, O. ed . "Arcadius, Flavius"' (in) The Oxford Dictionary of Late Antiquity, Oxford University Press, 2018 (ISBN 9780192562463).

- Petit, Paul. Histoire générale de l’Empire romain, Seuil, 1974, 800 p. (ISBN 2020026775).

- Piganiol, André & André Chastagnol. L'Empire chrétien, PUF, Paris, 2018 [1947] (ISBN 9782130805793).

- (en) Randers-Pehrson, Justine Davis. "Barbarians and Romans: The Birth Struggle of Europe, A.D. 400–700". Norman University of Oklahoma Press, 1983 (ISBN 978-0806118185).

- (en) Roberts, Walter E. « Valentinian I (364-375)” (in) De Imperatoribus Romanis – An Online Encyclopedia of Roman Emperors. [en ligne] http://www.roman-emperors.org/vali.htm [archive] [archive].

- Sotinel, Rome, la fin d'un Empire : De Caracalla à Théodoric : 212-fin du Ve siècle, Berlin, 2019 (ISBN 978-2-7011-6497-7).

- (en) Treadgold, Warren. A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997 (ISBN 978-0804726306).

- Van Ommeslaeghe, F. Jean Chrysostome en conflit avec l'impératrice Eudoxie, Analecta Bollandiana 97, 1979, pp. 131-59.

- (en) Williams, Stephen; Friell, Gerard. Theodosius: The Empire at Bay. Yale University Press, 1995 (ISBN 978-0-300-06173-4).

- Zosso, François et Christian Zingg, Les Empereurs romains : 27 av. J.-C. - 476 ap. J.-C., édition Errance, 1995, 253 p. (ISBN 2-87772-226-0).

Liens internes

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :