Ancien tramway du Havre

Le tramway du Havre fut construit lorsque la municipalité chercha, comme beaucoup de villes françaises à la fin du XIXe siècle, à s'équiper d'un mode de transport urbain moderne capable de multiplier les possibilités de déplacement de ses habitants. Le tramway, inauguré au Havre en 1874, d'abord à traction hippomobile, puis électrique, remplit ses fonctions jusqu'à la Première Guerre mondiale, transportant plus de 20 millions de personnes en 1913.

| Tramway du Havre (ancien réseau) | ||

| ||

| Réseau | (Seine-Maritime, Haute-Normandie) |

|

|---|---|---|

| Histoire | ||

| Mise en service | 1874 | |

| Dernière extension | 1912 | |

| Suppression | 1951 | |

| Exploitant | Compagnie générale française de tramways | |

| Exploitation | ||

| Matériel utilisé | Tramway hippomobile (1874-1894) Tramway électrique(1894-1951) |

|

| Dépôt d’attache | Quartier de l'Eure | |

| Longueur | 57,4 km | |

| Fréquentation (moy. par an) |

21 600 000 en 1913 | |

| Lignes connexes | Tramway de Montiviliiers (1899-1908) Tramway funiculaire de la Côte Sainte-Marie (1895-1944) Funiculaire de la Côte (1890 à aujourd'hui) |

|

Concurrencé par les modes routiers à partir des années 1920, il fut progressivement délaissé et disparut peu de temps après la Seconde Guerre mondiale (en 1951), particulièrement destructrice pour la ville. Après une délibération favorable de la communauté d'agglomération, au début de l'année 2007, sur la construction d'un réseau de transport public en site propre, le tramway circule à nouveau au Havre depuis le .

Les débuts du tramway (1874-1894)

Les élus se décident enfin

Fondée en 1517 par François Ier, la cité havraise connut à partir du Second Empire, au cours duquel on fit détruire ses murailles, une forte croissance économique et démographique. Port avancé de Paris, à l'embouchure de la Seine, le Havre, que le chemin de fer avait atteint en mars 1847, s'industrialisait au fur et à mesure que s'allongeaient ses quais. La métallurgie, les constructions navales, les fabriques de machines à tisser, de mouvements d'horlogerie suscitaient des emplois et conduisaient à une augmentation rapide de la population d'une agglomération comptant plus de 120 000 âmes au lendemain de la guerre franco-prussienne de 1870-1871.

La municipalité havraise chercha donc, au début des années 1870, à moderniser les transports urbains qui ne pouvaient faire face à la multiplication des déplacements à l'intérieur de la ville et avec des communes riveraines en pleine expansion. En 1872, un homme d'affaires belge, M. de la Hault, agissant au nom de la Banque Française et Italienne, présenta à la municipalité un projet de tramways hippomobiles, appelés "chemins de fer américains"[notes 1] tendant à remplacer les services squelettiques d'omnibus en place depuis la Monarchie de Juillet[1].

En 1854, un ingénieur havrais avait déjà soumis de semblables propositions aux autorités locales qui les avaient rejetées[2]. Cette fois, les édiles de la Porte Océane ne ratèrent pas le coche et accordèrent, après approbation du cahier des charges, l'établissement et l'exploitation du nouveau réseau aux intérêts belges après le traité de rétrocession du 3 novembre 1873[3].

Le premier tramway hippomobile

Les travaux d'installation furent rapidement menés ; le 1er février 1874[2], la première ligne entre la Jetée et l'Octroi de Rouen par la rue de Paris et la place de l'Hôtel de Ville était mise en service[notes 2]. Son succès fut immédiat, plus de 80 000 personnes l'empruntèrent du 1er au 14 février[4].

Ce dynamisme des transports urbains permit une extension du mode nouveau de communication, un deuxième itinéraire entre l'hôtel de ville et le Carreau de Sainte-Adresse par les Quatre Chemins et la Broche à Rôtir fut progressivement livré aux voitures entre le 1er octobre 1875 et le 8 mai 1879[2]. La ligne desservant le sud de la cité entre la place Louis-XVI (Gambetta) et les anciens Abattoirs fut exploitée à partir du 1er mai 1880[notes 3]. Entre-temps, le 2 février 1876[4], la Banque Française et Italienne avait transféré la direction du réseau à la Compagnie générale française de tramways (C.G.F.T.).

Le service était assuré sur ces lignes longues de 11,300 kilomètres par des voitures de trois types (sans impériale, à impériale, ouvert) remisées, ainsi que les 200 chevaux nécessaires à leur traction, au dépôt de Graville[2].

La Belle époque du tramway (1894-1914)

L’électrification

La compagnie consacrant peu d'investissements à l'amélioration de son réseau, à la fin des années 1880 la municipalité décida, dans le but d'obtenir une meilleure qualité des dessertes urbaines, de faire pression sur elle en envisageant la concession de nouvelles lignes à des entreprises concurrentes. Menacée, la C.G.F.T. sut trouver, pour protéger son monopole, les arguments décisifs: abaissement des tarifs, mise à l'étude de l'électrification du réseau par décision du 28 octobre 1892[2].

Les travaux entrepris dès l'année 1893 furent achevés sur les différents tronçons entre février et août 1894[5] avant l'inauguration officielle du 25 septembre[5]. Ce fut l'enthousiasme général dans la cité normande, les Havrais trouvaient les nouvelles voitures propres, élégantes, rapides et bien éclairées le soir; dès le début de l'exploitation, plusieurs dizaines de milliers de voyageurs les empruntaient quotidiennement (elles transportèrent 9 300 000 passagers en 1895)[6].

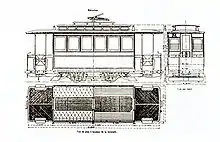

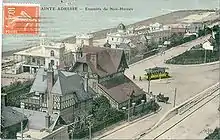

Ce matériel, qui a conservé durant toute la durée d'existence du tramway une unité technique unique sur les grands réseaux français, était de conception simple et robuste, bien adaptée aux conditions locales. Construites par la Compagnie française de matériel de chemin de fer à Ivry, les 40 motrices initiales étaient équipées d'un moteur de 25 CV pour 24 d'entre elles, de deux moteurs identiques pour les 16 autres destinées à la ligne de Sainte-Adresse qui présentait des déclivités plus fortes[7]. Le Havre était alors la première grande ville de France à disposer d'un réseau totalement électrifié.

Les Britanniques, impressionnés, s'en inspirèrent pour établir les tramways de Belfast et de l'île de Man, juste retour des choses dans une région où l'influence anglaise en matière ferroviaire avait toujours été très forte[6].

L’extension du réseau

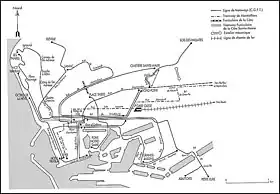

Après cette introduction réussie de l'électricité, la CGFT se lança dans un vaste programme d'extension de ses lignes, ouvrant à l'exploitation deux nouveaux tronçons en 1896[6]:

- l'un face à la mer entre l'Octroi de la Hève et la Jetée (hôtel Frascati) le 30 mai,

- l'autre entre l'hôtel de ville et les Abattoirs[notes 4] le 17 juin[6];

(huit nouvelles motrices furent livrées pour en assurer la desserte).

Ces créations donnaient le signal de la construction d'un deuxième et troisième réseaux, qui furent progressivement mis en place dans les années précédant la Première Guerre mondiale.

Parallèlement aux prolongations des itinéraires existant, comme celui de la place de l'Amiral Courbet aux Grands Bassins en 1897 ou ceux de Sainte-Adresse à Ignauval et des Abattoirs à la Petite Eure en 1899[8], des lignes nouvelles étaient régulièrement ouvertes au public. Elles reliaient les différentes parties de la ville entre elles, mais également avec les zones portuaires et industrielles, les lieux de loisir et de promenade.

Les lignes suivantes furent ainsi inaugurées[9]:

- de la Gare à Sanvic et à Bléville par les boulevards de Strasbourg et Maritime, 20 juin 1897.

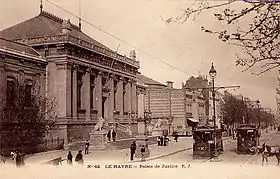

- de la Gare à la Jetée par la place Gambetta, 5 janvier 1901.

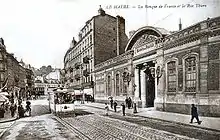

- de la place Thiers au pont Notre-Dame, 18 mars 1901.

- de la place Gambetta au cimetière Sainte - Marie, 11 mars 1902.

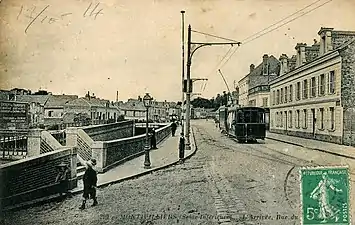

- du boulevard de Graville à Sanvic par la rue de Montivilliers, 2 mars 1905.

- de la rue de Paris au quai de Southampton, 2 juillet 1906.

- de l'Octroi de la Hève jusqu'aux Phares, 30 juin 1907, prolongée jusqu'à Ignouval, le 4 juin 1908, ligne à laquelle il convient d'ajouter la desserte du Palais des Régates et du Nice havrais, assurée à partir du 27 juillet 1912.

- du Rond-Point à l'Église Saint-François, 15 janvier 1912.

L’apogée du tramway

Le dynamisme de la C.G.F.T., qui transportait, en 1913, 21 600 000 personnes[10] (soit une augmentation de 132 % par rapport à 1895) dans ses 102 motrices et 43 remorques[10], ne se manifesta pas seulement par l'ouverture des nouveaux tronçons précédemment cités. La société absorba au cours de ces années d'extension deux des trois entreprises indépendantes qui assuraient également le transport des voyageurs dans l'agglomération havraise. Le réseau atteint alors sa longueur maximale de 57,414 kilomètres[11].

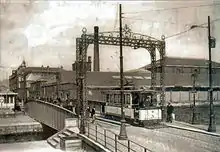

Le tramway de Montivilliers, en proie à la vive concurrence de la C.G.F.T. jusqu'à Graville, fut finalement racheté par celle-ci en décembre 1908. D'importantes modifications techniques étaient nécessaires, le matériel de la petite compagnie cessa de circuler entre son terminus de la Jetée et la Gare en avril 1910[notes 5], puis la voie métrique fut progressivement remplacée par la voie à écartement normal des tramways du Havre au cours de la même année 1910, où furent livrées 14 nouvelles voitures construites par les Ateliers du nord de la France[12].

Le tramway de la Côte Sainte-Marie, fermé depuis 1902 à la suite de la faillite de son exploitant[notes 6], fut remis en service en octobre 1911[12] sous l'égide de son nouveau propriétaire, puis prolongé jusqu'au Bois des Hallates le 1er juin 1912[13].

Des premières difficultés à la fermeture (1914-1951)

La Première Guerre mondiale et ses conséquences

Comme dans toutes les autres grandes cités françaises, les premiers mois de la Grande Guerre virent la désorganisation du service des tramways. L'engagement de personnel belge, de wattmen britanniques, puis à partir de 1916, de femmes pour la conduite des motrices sur les lignes dites faciles permit de retrouver une exploitation presque normale[12]. Quelques voitures furent utilisées pour le transport des blessés du front entre la Gare et les hôpitaux militaires de la ville. Une ligne provisoire de 3 000 m fut construite au début de l'année 1917 pour faciliter la desserte ouvrière des nouvelles usines implantées entre le chemin de fer et le canal de Tancarville[14], elle ne faisait que compléter le raccordement des usines Schneider achevé dès 1915[14].

La fin du conflit marqua pour la C.G.F.T. le début d'importantes difficultés économiques et sociales. L'entretien insuffisant des voies et du matériel entre 1914 et 1918 nécessitait de gros investissements de remise en état, alors que la hausse générale des prix exacerbait les revendications du personnel. Le déficit, qui atteignait déjà 200 000 francs en 1917[15], se creusait encore ; une grève du personnel des ateliers suspendit le trafic entre le 21 avril et le 23 mai 1919[12]. Face à cette délicate situation, la municipalité et la C.G.F.T. répondirent par la signature d'une nouvelle convention les 18 et 20 décembre 1921[16]. Celle-ci avalisait les hausses de tarifs opérées dès 1920, réduisait le nombre quotidien d'allers et retours sur chaque ligne, dégageait les ressources nécessaires pour la révision et la rénovation (vestibulage) du matériel roulant[12].

Les années 1920 marquèrent également la fermeture partielle ou totale de certaines lignes dont le rendement kilométrique ne justifiait pas la réfection et la modernisation : Pont V - Abattoirs, Boulevard de Graville - Gambetta, Rond-Point - Notre-Dame, Gare Jetée, Jetée - Octroi de la Hève[17].

Les difficultés de l'entre-deux-guerres et l’introduction des premiers autobus et trolleybus

Malgré le déficit que n'arrivaient pas à résorber de successives augmentations tarifaires, un dernier projet d'extension du réseau en direction du quartier de la Mare au Clerc, situé au nord du cimetière Sainte-Marie, fut proposé aux autorités locales en 1928[18]. Cette proposition n'eut pas de suite, le temps n'était plus au tramway ; d'ailleurs cette même année, la municipalité décida d'introduire les premiers autobus[17]. Ceux-ci, ainsi que les trolleybus apparus en 1938, restèrent cantonnés jusqu'à la Seconde Guerre mondiale sur des lignes secondaires et ne constituèrent pas une concurrence sérieuse pour le réseau ferré, qui continua la modernisation de ses motrices[17].

Les anciennes voitures furent adaptées à la conduite à un seul agent, alors que 6 nouvelles furent livrées au réseau havrais en 1930 par la Société Auxiliaire Française de Tramways (SAFT). Puissantes (2 moteurs de 75 CV), munies d'un système de freinage moderne et efficace, elles furent affectées à la ligne à forte déclivité Gare - Sanvic - Bléville[19].

La Seconde Guerre mondiale et la fermeture

La Seconde Guerre mondiale, qui allait si durement frapper le port normand, apporta, dès la mobilisation, de graves perturbations dans le service des tramways. Lors de l'invasion allemande au printemps suivant, les dessertes déjà réduites furent totalement interrompues le 9 juin[20] par l'évacuation de la population civile de la ville[notes 7].

Le réseau fut progressivement rouvert à la demande des autorités d'occupation, l'exploitation redevenait même normale à compter de décembre 1940, les voitures transportant quotidiennement 40 000 voyageurs[17]. Cependant les bombardements fréquents (Le Havre en subit plus de 120 entre 1941 et 1944) perturbèrent largement la vie du tramway et entraînèrent des destructions considérables de matériel, comme en avril 1942 où le dépôt de l'Eure était durement touché[17]. Mais ce n'était là que broutilles en comparaison du terrible pilonnage effectué par l'aviation alliée les 5 et 1944, qui transforma le centre du Havre en un amas de ruines[notes 8] et détruisit la quasi-totalité des installations de la CGFT[17].

Un rapide bilan établi après les hostilités permet d'avoir un aperçu des ravages supportés par la cité havraise: sur les 107 motrices et 26 remorques existant avant guerre, respectivement 25 et 10 étaient encore utilisables[21]; plus d'une dizaine d'agents avaient péri au cours des bombardements, toute l'infrastructure était à reconstruire en centre-ville, les dépôts (le dépôt central rue Jules Lecesne, ceux de Graville et de l'Eure) avaient tous été sérieusement endommagés[21]. Grâce au courage et au dévouement du personnel, les premiers services purent être rétablis dès le mois d'octobre 1944.

Malgré un investissement humain et financier considérable, 8 itinéraires seulement furent rétablis[22]:

- 1 - Saint-Roch - Ignauval,

- 2 - Hôtel de Ville - Graville,

- 2bis - Gare - Graville,

- 3 - Hôtel de Ville - Pont III (ancien terminus, place de l'Amiral-Courbet),

- 4 - Hôtel de Ville - Pont V,

- 6 - Gare - Sanvic - Bléville,

- 8 - Gare - Hôtel de Ville - Hallates.

Mais depuis la suppression du réseau parisien en 1938, le tramway, qui n'a jamais bénéficié d'une modernisation importante en France depuis 1918, n'est plus au goût du jour. Les lobbies pétroliers et routiers le dénigrent. L'essence est peu chère et l'autobus est désormais pressenti comme le transport en commun de l'avenir, en attendant que chacun puisse posséder son véhicule personnel. On remit pourtant en circulation, en 1947, 37 motrices modernisées, rien n'y fit. Par avenant à la convention de 1921, la municipalité décida, le 13 juillet 1948[23], la suppression progressive des motrices et leur remplacement par des trolleybus et bus.

Le 4 juin 1951[23], dans l'indifférence la plus complète[notes 9], le dernier tramway rentra au dépôt après une ultime course, mettant fin à soixante-dix-sept années de bons et loyaux services. Autant que la concurrence des modes routiers de transport, la guerre avait conduit à la suppression du tramway.

Les autres infrastructures

Le tramway de Montivilliers

La desserte ferroviaire de la petite ville industrielle de Montivilliers, située dans la vallée de la Lézarde, avait depuis longtemps mobilisé l'énergie de nombreux Havrais et suscité discussions et projets. Dès 1868, une liaison par locomobiles routières avait été instaurée sans grand succès[24].

La Compagnie de l'Ouest prit le relais en inaugurant en octobre 1878 une ligne entre le port normand et Montivilliers, amorce d'un axe côtier reliant Le Havre et Dieppe par Fécamp[24].

Mais, face à l'insuffisance des relations sur ce chemin de fer et à l'inertie de la CGFT, la municipalité de la Porte Océane décida en octobre 1888 la mise en place d'un itinéraire entre le centre de sa cité et la petite commune par la construction d'une voie ferrée indépendante[25].

Parmi les nombreuses propositions qui furent soumises aux autorités locales, ce fut celle de la Compagnie Française des Voies Ferrées Économiques qui retint l'attention. Cette société prévoyait la construction d'une ligne de tramway électrique à voie unique et à écartement métrique partant de la Jetée au Havre pour aboutir place Assiquet (place des Combattants 1914-1918) à Montivilliers et desservant la Gare, Graville et Harfleur[24].

Ce chemin de fer suburbain, long de 14,300 kilomètres, fut déclaré d'utilité publique le 24 février 1897[25] et concédé à la compagnie du Tramway de Montivilliers. L'exploitation commença le 12 juillet 1899[24].

Un parc de vingt motrices, d'une puissance de 60 CV construites par Thomson Houston, auxquelles vinrent s'adjoindre, en 1900, 10 remorques ouvertes[26], assuraient la desserte de la ligne avec des départs toutes les 10 minutes. Plus d'une heure leur était nécessaire pour parcourir l'ensemble du trajet[27].

Cette faible vitesse moyenne s'expliquait par la limitation à 20 km/h des voitures ; pourtant des courses "effrénées" opposaient le matériel de Montivilliers à celui de la CGFT dans la traversée de Graville où les deux réseaux se trouvaient en concurrence[24].

Malgré la substitution à la société primitive de la Compagnie Havraise de Tramways Électriques en février 1901[24], la situation financière se dégradait rapidement sous l'effet de la double concurrence de la Compagnie de l'Ouest et des tramways havrais. Le nombre des allers et retours dut être diminué de 60 % en 1904, le nombre des passagers transportés ne cessait de baisser (1 300 000 en 1900, 1 040 000 en 1907)[24].

Finalement, le 14 décembre 1908[24], le tramway de Montivilliers, en cessation de paiement, fut racheté par la CGFT. qui l'intégra à son vaste réseau et convertie lse voies à l' écartement normal [28].

Le tramway funiculaire de la Côte Sainte-Marie

Les liaisons entre la ville basse et la Côte connaissaient décidément un réel succès ; le Chemin de Fer de la Côte n'était pas encore construit que surgirent, en 1887, de nouveaux projets visant à desservir le cimetière Sainte-Marie et le quartier des Acacias[29], cette fois plus à l'est. L'un d'eux émanait de M. Lévêque (concessionnaire du funiculaire de la Côte), qui, après un premier échec, revint à la charge et arracha une nouvelle fois la décision[29].

Déclarée d'utilité publique le 22 août 1895[29], la ligne, longue de 745 m (dont 291 m en tunnel) pour un dénivelé de 70 m, permettait la liaison entre le bas de la rue Clovis et le cimetière Sainte-Marie[30]. L'exploitation était confiée à un tramway funiculaire fonctionnant par "câble va-et-vient et traction par automotrices". Les deux machines qui devaient en assurer la desserte disposaient d'un curieux dispositif moteur. Elles étaient mues par une chaudière Serpollet placée sur la plate-forme avant du véhicule et reliée à un mécanisme Weidknecht à 2 cylindres disposé au centre de la voiture[31]. Mis en service à la Toussaint 1895[31], cet itinéraire connut un certain succès à ses débuts, mais la Compagnie du Tramway Funiculaire de la Côte Sainte-Marie allait bien rapidement déchanter. Les déraillements se multipliant, l'exploitation dut être arrêtée le 15 mars 1896[29]. Le "cable-car" n'avait vécu que quatre mois et demi et avait seulement transporté 100 000 passagers[29].

Pour ne plus être aux prises avec des difficultés semblables, l'électrification fut décidée dès le mois d'avril suivant[29]. Après de laborieux essais, l'exploitation recommença le 15 septembre 1897[29] avec un tramway "électrique et sans câble". La desserte était alors assurée par 4 motrices d'une puissance de 100 CV et d'une capacité de 50 places construites par Thomson Houston, qui mettaient 4 minutes pour parcourir ce court tronçon[32]. Celui-ci était d'ailleurs le plus dur d'Europe pour du matériel de voie normale à simple adhérence[33].

Même si la fréquentation de l'itinéraire augmentait (375 000 voyageurs en 1898)[29], la situation financière s'avérait difficile. La société primitive fut ainsi mise en liquidation judiciaire en septembre 1898[29]. Les nouveaux acquéreurs du tramway, MM. Charles Philippart et Pastre, ne réussirent pas à renverser la tendance, leur société fit également faillite en novembre 1901[34]. L'exploitation continua néanmoins jusqu'au 31 août 1902[34] sous l'égide d'un liquidateur. Après neuf ans d'arrêt au cours desquels le matériel fut laissé complètement à l’abandon, le service reprit en 1911 avec du matériel modernisé sous le contrôle de la CGFT[29] et la petite ligne fut alors intégrée dans le vaste réseau des tramways du Havre et connut le même destin. Elle ne reprit jamais son activité après le terrible bombardement de septembre 1944[29].

Le funiculaire de la Côte

Une des particularités du Havre est d'être bordé au nord par la Côte, plateau dominant le centre de la cité de plus de 80 mètres et traditionnellement lieu d'habitat résidentiel. Une telle situation géographique n'allait pas manquer, à la fin du siècle dernier, de stimuler les imaginations pour la mise en place d'un mode de transport collectif reliant ville basse et ville haute. Dès 1879, un curieux projet de tramway-ascenseur avait été déposé devant les édiles locaux[35], mais il ne fut pas retenu pour des considérations financières. Quelques années plus tard, en 1886, M. Lévêque, un ingénieur parisien, présenta une argumentation plus sérieuse en vue de la réalisation d'un funiculaire entre la place Thiers et la rue de la Côte (Félix Faure)[36]. La solidité et la rentabilité supposées du projet conduisirent la municipalité à accorder la concession de cette ligne au Chemin de Fer de la Côte, dont le principal actionnaire n'était autre que M. Lévêque.

Déclaré d'utilité publique le 23 avril 1889[36], ouvert à l'exploitation le 17 août 1890[36], ce chemin de fer, long de 343 m dont 145 m en viaduc, était desservi par 2 voitures offrant 48 places et effectuant le trajet en 3 minutes[37]. En 1911, face au succès populaire (600 000 personnes l'empruntaient chaque année) et financier de l'entreprise[37], il fut décidé de remplacer la traction vapeur par la traction électrique. L'entre-deux-guerres confirma cette réussite, c'était alors plus de 2 millions de voyageurs qui étaient annuellement véhiculés dans des voitures de plus forte capacité[36]. Indispensable à la population locale, le funiculaire fut, à partir du 25 juillet 1945, exploité directement par la ville[38] qui décida sa modernisation à la fin des années 1960. Après de longs travaux menés entre 1968 et 1972, un funiculaire moderne fut mis à la disposition des Havrais[39]. De nouvelles voitures montées sur deux essieux avec roues sur pneumatiques roulant dans des profilés en U[36] ont repris le service pour le plus grand bonheur des écoliers, principaux utilisateurs de ce mode de transport, si peu répandu dans le nord du pays. En 2021, le funiculaire du Havre est entièrement rénové et recarrossé.

Le matériel roulant

La longévité du réseau havrais explique la présence de nombreux types de matériel sur les lignes[40] :

- motrices type Ivry, livrées en 1893, no 1 à 44, plates-formes ouvertes.

- motrices type Ivry, livrées en 1896, no 41 à 48, plates-formes ouvertes.

- motrices type Montivilliers, reconstruites par la CGFT, en 1910, no 50 à 63, plates-formes fermées.

- motrices type Montivilliers, reconstruites par la CGFT, en 1910, no 64 à 69, plates-formes ouvertes.

- motrices type spécial (pour côtes), livrées en 1896-1899, no 70 à 89, plates-formes ouvertes.

- motrices type spécial (pour côtes), ex tw Côte Sainte-Marie, no 90 à 93, plates-formes ouvertes.

- motrices type CGFT, construites à Marseille, transférées au Havre en 1913, no 94 à 103, plates-formes ouvertes.

- motrices type SAFT, livrées en 1932, no 104 à 107, plates-formes fermées.

- motrices type SAFT, livrées en 1932, no 108 à 109, plates-formes fermées[notes 10].

Le renouveau

En janvier 2007, la Communauté d'agglomération du Havre[41] a choisi le tramway pour son futur mode de transport en commun en site propre (TCSP). La mise en service est prévue en septembre 2012. Dans un premier temps, le réseau, reliant le centre-ville à divers quartiers de la ville haute, comportera une ligne en forme de Y de 12,7 kilomètres. Cette dernière partira de la plage, traversera le centre-ville et montera à la ville haute par un nouveau tunnel réservé (d'environ 680 mètres) avant de se séparer en deux branches (Mont-Gaillard d'une part, Caucriauville d'autre part)[42]. Systra assure la maîtrise d'œuvre du projet[43].

Le 12 juillet 2010, Alstom est retenu pour une commande de 20 rames Citadis de nouvelle génération[44]. La réalisation de la plate-forme du tramway et de la ligne aérienne de contact a été attribuée au groupement ETF Eurovia travaux ferroviaires[45]. La création d'un tunnel parallèle au tunnel Jenner a été confiée au groupement Spie Batignolles TPCI/Spie Fondations/Valerian[46].

Bibliographie

![]() : source utilisée pour la rédaction de cet article

: source utilisée pour la rédaction de cet article

- Hervé Bertin, Petits trains et tramways haut-normands, Le Mans, Cénomane/La Vie du Rail, , 224 p. (ISBN 2-905596-48-1 et 2902808526)

- Jacques Chapuis, « Les transports urbains dans l'agglomération havraise », Chemins de fer régionaux et urbains, no 105, (ISSN 1141-7447)

- « Les transports urbains dans l'agglomération havraise », La Vie du Rail, no 1311,

- José Banaudo, Sur les rails de Normandie, Breil-sur-Roya, Éditions du Cabri, , 287 p. (ISBN 978-2-914603-43-0 et 2-914603-43-6)

- René Courant, Le Temps des tramways, Menton, Éditions du Cabri, , 192 p. (ISBN 2-903310-22-X)

- Jean-Claude Marquis, Petite histoire illustrée des transports en Seine-Inférieure au XIXe siècle, Rouen, Éditions du CRDP,

- Encyclopédie générale des transports : Chemins de fer, vol. 12, Valignat, Éditions de l'Ormet, (ISBN 2-906575-13-5)

Notes et références

Notes

- Ce type de mode de transport étant apparu aux États-Unis en 1832.

- À hauteur de l'hôtel de ville, cette ligne se divisait en deux branches : l'une empruntait la chaussée d'Ingouville (avenue du Président-Coty) et la rue de Normandie (rue du Maréchal-Joffre et Aristide-Briand), l'autre suivait le boulevard de Strasbourg et le cours de la République pour desservir la gare et rejoignait le premier itinéraire à hauteur du Rond-Point.

- La place de l'Amiral-Courbet devint terminus, remplaçant celui des anciens Abattoirs en 1888.

- Le terme « Abattoirs » désignaient alors les nouveaux abattoirs installés au-delà du Pont V dans le quartier de l'Eure. Le passage des tramways sur le Pont V ne fut autorisé que le 27 mars 1899 alors que l'infrastructure était en place depuis déjà 3 ans.

- Voir paragraphe consacré au tramway de Montivilliers à la fin de l'article.

- Voir paragraphe consacré au tramway de la Côte Sainte-Marie à la fin de l'article.

- Pour anecdote, le personnel de la C.G.F.T. ainsi que leurs familles fut évacué, ce même jour, dans les 12 autobus mis à sa disposition par le directeur de la compagnie. Après bien des aventures au milieu de la cohue générale, cette colonne se retrouva dans l'Allier au moment de l'arrêt des combats.

- 5 000 Havrais périrent lors de ce bombardement.

- Ce qui contraste avec d'autres villes (Rouen, par exemple) dans lesquelles un défilé d'honneur fut organisé à l'occasion de la dernière circulation.

- Ces 2 motrices ont été renumérotées 102 et 103 à la place des marseillaises

Références

- Bertin 1994, p. 198

- Bertin 1994, p. 199

- Chapuis 1971, p. 5

- Chapuis 1971, p. 6

- Chapuis 1971, p. 44

- Bertin 1994, p. 200

- Chapuis 1971, p. 125-128 avec description détaillée du matériel.

- Chapuis 1971, p. 49

- Bertin 1994, p. 200-201 pour l'ensemble des lignes.

- Bertin 1994, p. 201

- Banaudo 2009, p. 266

- Bertin 1994, p. 203

- Chapuis 1971, p. 58

- Chapuis 1971, p. 64

- Chapuis 1971, p. 65

- Chapuis 1971, p. 66-67

- Bertin 1994, p. 204

- Chapuis 1971, p. 79

- Chapuis 1971, p. 138-141 avec description détaillée du matériel.

- Chapuis 1971, p. 86

- Chapuis 1971, p. 91

- Chapuis 1971, p. 94

- Bertin 1994, p. 205

- Bertin 1994, p. 208

- Chapuis 1971, p. 32

- Chapuis 1971, p. 36-37 avec description du matériel.

- Chapuis 1971, p. 37

- Marquis 1983, p. 96

- Bertin 1994, p. 207

- Chapuis 1971, p. 24

- Chapuis 1971, p. 25

- Chapuis 1971, p. 28

- Chapuis 1971, p. 29

- Chapuis 1971, p. 31

- Chapuis 1971, p. 18

- Bertin 1994, p. 206

- Chapuis 1971, p. 19

- Chapuis 1971, p. 22

- Marquis 1983, p. 95

- Chapuis 1971, p. 125-151

- Le projet sur site de la Communauté d'agglomération ou CODAH. Vidéo de présentation du projet à télécharger sur le site.

- Le plan de ce nouveau tramway avec quelques explications complémentaires sur le site du portail ferroviaire de Guillaume Bertrand.

- Chantier,les premiers coups de pioche sur tramway-agglo-lehavre.fr.

- Le Havre choisit le tramway Citadis d'Alstom sur mobilicites.com.

- Tramway du Havre sur le site Euravia.fr.

- Un tunnel percé par les deux bouts sur spiefondations.com.