Anarchisme en Chine

L'anarchisme en Chine apparait dans les années 1905-1910. Des années d’effervescence politique et culturelle.

| Anarchisme en Chine | |

Trois anarchistes chinois de la première génération, Wu Zhihui, Zhang Renjie et Li Shizeng. Vers 1910. | |

| Personnalités | Li Shizeng Liu Shifu Huang Lingshuang Zhang Ji Liu Shipei Zhu Qianzhi (en) Wu Zhihui Tchouang-tseu (Zhuangzi) |

|---|---|

| Structures | Xinshe (Société de la conscience) 1912- Liufa qingong jianxue hui (La Société Travail-Etude), 1912- |

| Presse | Xin Shiji (Le Nouveau Siècle) Tianyi bao (Principes naturels) |

| Ouvrages | • Jean-Jacques Gandini, Aux Sources de la révolution chinoise : les anarchistes. Contribution historique de 1902 à 1927, Atelier de création libertaire, 1986. • Agathe Senna, Petite histoire de l’anarchisme chinois, Lundi matin, 2017, [lire en ligne] |

| Anarchisme par zone géographique | |

Le mouvement libertaire chinois est divers : communisme libertaire (Liu Shifu), anarchisme agrarien (Liu Shipei), anarchisme individualiste (Qu Qianzhi), anarcha-féminisme (He Zhen), anarcho-syndicalisme (Wu Kegang), culturel (Ba Jin).

L’anarchisme chinois n’est en rien une « importation » d’une « pensée politique occidentale ». Ses courants se croisent et ses sources sont plurielles : textes taoïstes ou issus du bouddhisme pour les uns, Pierre Kropotkine et Élisée Reclus pour les autres.

Dans les années 1920 le mouvement anarchiste prend une ampleur nationale. Dans les villes, des groupes d’entraide réunissent étudiants et ouvriers, des cours sont dispensés dans des usines, des programmes d’étude qui allient travail manuel et intellectuel. Les premiers syndicats ouvriers s'organisent, particulièrement autour de Canton, où l’on en compte une quarantaine dans les années 1915. Dans les campagnes, des communautés libertaires sont créées notamment dans la province de Fujian. Entre 1905 et 1923, la presse anarchiste se développe ainsi que des sociétés anarchistes.

C'est dans les années 1930, que face à l'émergence du Parti Communiste, l'influence du mouvement périclite. Selon Ba Jin, c’est le manque de cohésion et d’organisation et le fait que ce ne soit pas un parti constitué dans le jeu des partis politiques, qui, face aux communistes, mène à son délitement progressif.

Malgré la répression et l’interdiction du mouvement, des anarchistes poursuivent l'action à Shanghai, Canton et Nanjing. En 1931, à Nanjing, une Ligue Anarchiste Orientale regroupent des chinois, japonais, coréens et vietnamiens.

En 1949, lors de la prise du pouvoir par le Parti Communiste, certains anarchistes accueillent l'événement avec sympathie. Mais beaucoup d’auteurs ou penseurs anarchistes importants fuient à l'étranger.

Dans la période contemporaine, les organisations ouvertement anarchistes ont cessé d'être un élément de la politique chinoise moderne à cause de la répression stricte exercée envers les antiautoritaires par les maoïstes depuis la Révolution Culturelle. Toutefois, comme mouvement de résistance clandestin, l'anarchisme demeure influent. Les courants socialiste libertaire et communiste libertaire ont été particulièrement puissants dans le mouvement anti-dictatorial et le mouvement ouvrier clandestin chinois. Parmi les groupes les plus connus dans le monde occidental, la Beijing Students' Autonomous Federation (en) et la Beijing Workers' Autonomous Federation (en).

Contexte historique

Les origines de l'anarchisme en Chine remontent jusqu'aux premiers mouvements nationalistes chinois. La prédominance à la fin du XIXe des mouvements nihiliste et anarcho-communiste en Russie, frontalière de la Chine, fut une source anarchiste notoire qui influença les mouvements nationalistes chinois.

L'utilisation de l'assassinat comme outil dans les mouvements anti-mandchous encouragée par des groupes comme le Corps Chinois d'Assassinat était calquée sur les martyrs et assassinats de groupes anti-tsaristes russes comme Narodnaya Volya (en français : La Volonté du Peuple) ou par les nationalistes panslavistes comme l'organisation Tsrna Ruka (en français : La Main Noire).

Bien que l'anarchisme et le nihilisme soient des idéologies bien distinctes, à cette époque, la presse populaire en Chine et en Europe confondait les deux. À la Conférence Internationale de Rome pour la Défense Sociale contre les Anarchistes (tenue du 24 novembre au ), l'anarchisme fut défini comme « n'importe quel acte utilisant des moyens violents afin de détruire l'organisation de la société ». Cette association avec la violence politique provoqua un intérêt premier pour l'anarchisme parmi certains révolutionnaires chinois. À cause du manque de traduction en chinois des textes anarchistes, cette influence fut très limitée.

Les mouvements chinois étudiants

La première présence anarchiste explicite et reconnaissable est née en France et au Japon où les enfants de riches familles allèrent étudier grâce au programme chinois d’étude à l’étranger qui fut établi après la révolte ratée des Boxers en 1900. Bien qu’inaccessible à l’immense majorité de la population, ces programmes avaient déjà attiré en 1906 600 étudiants en Europe et environ 10 000 au Japon. Le Japon, particulièrement Tokyo, était la destination la plus populaire à cause de sa proximité géographique, son prix relativement abordable et l’affinité naturelle entre les deux cultures. En Europe, Paris était particulièrement populaire car la vie y était relativement bon marché, le gouvernement français aidant financièrement les étudiants, et parce que la France était vue comme le centre de la civilisation occidentale.

D’après certaines sources, c’était aussi un moyen pour les officiels du gouvernement chinois qui instaurèrent le programme d’éloigner les étudiants radicaux du pays, les plus radicaux étant envoyés en Europe, les plus modérés au Japon. Si ce fut le cas, alors cette politique fut remarquablement irréfléchie car les étudiants à l’étranger ont utilisé les méthodes et les idéologies du socialisme et de l’anarchisme européens pour transformer complètement la société chinoise. Chez les deux destinations d’étude, l’anarchisme est rapidement devenu l’idéologie occidentale adoptée par les étudiants la plus dominante. En 1906, deux groupes indépendants d’étudiants anarchistes furent créés à quelques mois d’écart, un à Tokyo, l’autre à Paris. Les localisations différentes, et peut-être aussi les penchants différents des étudiants envoyés vers ces destinations, ont eu pour résultat deux sortes d’anarchisme très différents.

Le groupe de Paris

D’après Li Shizeng (en caractères chinois 李石曾), qui fit partie du mouvement, les influences du groupe de Paris pouvaient être divisées entre trois courants principaux : la pensée libertaire radicale et l’anarchisme, le darwinisme et le darwinisme social, et les philosophes chinois traditionnels. Bien que le groupe de Paris était beaucoup moins disposé que son homologue de Tokyo à comparer les enseignements de Lao-Tseu ou l’antique système "puits-champ" (en)Well-field system (en) avec le communisme anarchiste qu’il soutenait, Li décrit le groupe comme étant composé de jeunes gens ayant reçu une excellente éducation dans la tradition chinoise classique. Il admit toutefois que les vieilles pensées les influençaient. Cependant, la tendance claire du groupe de Paris était de dissoudre et même activement combattre toute association anarchiste ayant une culture traditionnelle.

Le groupe de Tokyo

Le groupe de Tokyo fut attiré par les mêmes influences, mais dans un ordre de préférence différent. Tandis que le groupe de Paris s’était épris de la science et de la civilisation occidentales, le groupe de Tokyo enracina son anarchisme dans les traditions politique natives d’Asie. En pratique, cela signifie que le groupe de Paris étudiait l’espéranto, vantait l’anarcho-syndicalisme, et puisait beaucoup dans les travaux de Bakounine et Kropotkine. Le groupe de Tokyo vantait lui une société paysanne bâtie autour de villages gérés démocratiquement et organisés en une fédération libre pour l’entraide et la défense. Ils basaient leur philosophie sur une fusion du taoïsme, du bouddhisme et du système "puits-champ", et préférait Léon Tolstoï à Kropotkine. Les deux groupes préconisèrent très tôt l’assassinat, peut-être un indicateur des futures influences nihilistes, mais dès 1910, la conversion à l’anarchisme s’accompagnait typiquement par le refus de l’assassinat.

Coopération et différences

Au début des années 1900, le mouvement anarchiste était largement occidental et les étudiants chinois à Paris étaient des supporteurs enthousiastes de l’anarchisme car il le voyait comme le mouvement le plus tourné vers l’avenir entre toutes les idéologies occidentales, et par conséquent le plus éloigné de la culture chinoise qu’ils pensaient moribonde à cause de sa tradition. Cette position les a régulièrement placé en opposition avec le groupe de Tokyo qui voyait mieux le côté bénéfique de la culture traditionnelle, et même avançait que puisque la Chine n’avait pas encore embrassé l’illusion de la démocratie libérale capitaliste, il serait plus facile pour eux que pour les européens de réaliser la transition vers l’anarchisme.

Cependant ces différences ne signifie pas que les deux groupes rejetaient toute coopération. Puisqu’ils revendiquaient tous deux une structure politique décentralisée, l’importance de l’économie locale et l’autodétermination politique, ils parvinrent à l’accord tacite qu’après la révolution les deux systèmes pourraient coexister pacifiquement. Le conflit était essentiellement dû aux valeurs, aux priorités, et par implication aux méthodes pour réaliser la révolution, que les deux groupes promouvaient. En particulier, le conflit reposait sur la place, s’il y en a une, qu’aurait les philosophies traditionnelles chinoises pour influencer les pensées et actions anarchistes. C’était une source majeure de débat et de friction entre les deux groupes.

Le fait que les avocats de différents anarchismes soient en désaccord sur certains points mais acceptent de coopérer n’est pas une tendance unique dans l’expérience anarchiste chinoise. Pour cette raison, beaucoup de politologues décrivent l’anarchie comme un mouvement de mouvements, ou comme Noam Chomsky le définissent comme « un ensemble d'idéologies et de mouvements partageant certaines caractéristiques basiques ». La diversité idéologique inhérente dans un tel mouvement de mouvements a été historiquement un de ses grands atouts, mais a aussi régulièrement empêché ses tentatives de se transformer en une force cohésive pour changer la société.

Comparaison avec les anarchistes européens

Les groupes de Paris et de Tokyo étaient unanimes dans leur condamnation du confucianisme et dans leur volonté de transformer la société. Tandis que le mouvement anarchiste européen revendiquait aussi une transformation sociale, les anarchistes chinois se révoltaient pour abolir l'ancienne culture, à laquelle ils accordaient une importance principale. Les anarchistes européens destinaient certaines de leurs critiques les plus dures au christianisme, vu comme un des trois piliers de l’autoritarisme, avec le capitalisme et l’État. Les anarchistes chinois déclarèrent la guerre totale à la culture confucianiste, qu’ils voyaient comme une forme de contrôle social assez analogue au christianisme occidental dans sa pénétration hégémonique de la société et sa proscription des normes sociales. Comme Chu Minyi (un des membres du groupe de Paris) écrivit : « Les chinois semblent être les plus fidèles adorateurs des choses anciennes, tant et si bien que leur esprit a été complètement enchaîné par les coutumes et qu'ainsi ils sont devenus esclaves des anciens ». Au cours des vingt années suivantes, cet accent porté sur la transformation culturelle sera adoptée en pratique par tous les éléments de la gauche radicale chinoise. Sa rhétorique, si ce n’est sa substance, sera reprise par Mao pour justifier la Révolution Culturelle.

L'anarchisme et le nationalisme

Dans la première phase du mouvement, les anarchistes des deux écoles prenaient généralement part au mouvement nationaliste, bien qu’en théorie ils rejetaient le nationalisme et les États-nations.

Attaques nationalistes

Les premières attaques contre le mouvement anarchiste naissant vinrent des nationalistes qui voyaient l’anarchisme comme une menace envers leur effort pour construire une nation forte, unifiée, centralisée et moderne qui puisse tenir tête au pouvoir envahissant de l’impérialisme occidental. Comme un lecteur nationaliste écrivit au journal anarchiste Xīn Shìjì (新世纪, en français : Le Siècle Nouveau), publié par le groupe de Paris :

« Si vous, anarchistes, savaient seulement crier stupidement « Nous ne voulons pas de gouvernement, pas de soldats, pas de limites nationales, et pas d’État » et que vous êtes pour l’harmonie universelle, la justice, la liberté et l’égalité, je crains que ceux qui connaissent seulement la force brute et non la justice rassemblent leurs armées pour diviser notre pays et notre peuple. »

Les nationalistes affirmaient aussi que leur mouvement ne pouvait défaire les dynasties Mandchoue et Qing qu’en créant un front populaire, et que sur le long terme, si l’anarchisme avait une chance de réussir, il devrait nécessairement être précédé par un système républicain qui sécuriserait la Chine.

Réponse des anarchistes

La réponse des éditeurs de Xīn Shìjì, écrite par Li Shizeng, était basée sur l’idée que la révolution qu’ils prêchaient serait mondiale, simultanée et spontanée. Donc les impérialistes étrangers seraient trop préoccupés avec les révolutions dans leur propre pays pour penser envahir ou harceler la Chine plus longtemps. Ils affirmaient aussi qu’avoir un gouvernement fort, centralisé et coercitif n’avait pas empêché les ennemis de la Chine de l’attaquer dans le passé, et que sur le long terme la tyrannie restait la tyrannie, indépendamment de son origine étrangère ou chinoise. Ainsi, la seule approche pour les gens qui voulaient accéder à la liberté devait être de s’opposer à toute autorité, fût-elle mandchoue, han, étrangère ou chinoise.

Rétrospectivement, la question évidente est comment espéraient-ils l’arrivée d’une révolution mondiale spontanée. La réponse est que les membres du groupe de Paris, comme le faisaient de nombreux radicaux de tout acabit partout sur le globe à l’époque, croyait que la révolution pouvait être assimilée à une force de la nature. Dans ce contexte, la révolution viendrait car elle était indubitablement nécessaire, et leur rôle était simplement de préparer le peuple pour elle et de l’aider à voir l’absolue nécessité d’un changement social. Cette perspective donne un aperçu important de la nature fondamentalement évolutionnaire du mouvement, et explique l’attention que le mouvement portait sur l’éducation plutôt que sur la construction de l’organisation.

Résultat de la collaboration

L’implication d’éminentes figures nationalistes indique le rôle des relations personnelles au sein de l’organisation du groupe de Paris. Les individus qui ont fondé ce groupe étaient issus du mouvement national et y sont restés fortement liés grâce à un réseau d’amitiés personnelles. Ainsi, il était naturel pour eux d’essayer de faire entrer leurs amis dans l’organisation dans l’espoir qu’ils gagnent leur cause (et de récupérer l’influence qu’ils avaient).

Le vrai résultat d’une telle collaboration fut que ce sont les anarchistes, et non les nationalistes, qui compromirent leur position puisqu'en agissant ainsi, ils eurent accès à des positions stratégiques dans le gouvernement nationaliste auquel ils étaient théoriquement opposés. Cette même année Jing Meiju et Zhang Ji (un autre anarchiste affilié au groupe de Tokyo) furent tous deux élus au Parlement républicain. Liu Shifu (劉師復) et le groupe de Canton déclarèrent qu’en faisant cela ils étaient traîtres à la cause et qu’ils avaient prouvé leur manque d’engagement dans le mouvement, mais les deux hommes continuèrent de s’appeler anarchistes et furent actifs dans la promotion de l’anarchisme jusqu’à la fin des années 1920.

Toutefois, en contrepoint d’une telle collaboration, il y a une preuve que beaucoup d’autres anarchistes auraient pu rejoindre le nouveau gouvernement nationaliste et acquérir une position de pouvoir et de privilèges mais refusèrent pour ne pas violer leurs principes. Comme l’écrivent Robert Scalapino et G.T. Yu dans The Chinese Anarchist Movement[1] : « On peut quelque peu douter que beaucoup refusèrent de jouer le type de rôle politique qui était désespérément nécessaire à une période où le personnel entraîné était extrêmement rare comparé aux tâches à accomplir ».

Problèmes stratégiques

Arif Dirlik (en)Arif Dirlik (en) argumente en disant que ces problèmes sont significatifs de l’ambiguïté persistante dans la définition de l’anarchisme. Plus précisément, le problème était un problème stratégique. Ces gens se considéraient comme anarchistes car ils travaillaient sur le long terme à l’abolition du capitalisme, de l’État, et de toute autorité coercitive en général. De leur point de vue, l’anarchisme était un but sur le très long terme et non quelque chose qu’ils s’attendaient à voir se réaliser de leur vivant. Chiang par exemple, pensait qu’il faudrait 3000 ans pour mener à bien la révolution dont-ils rêvaient.

Ainsi, on comprend mieux pourquoi les anarchistes pouvaient être tentés de faire campagne pour le gouvernement et d’avoir un mandat politique ou de collaborer avec des éléments compatissants du gouvernement, puisqu'ainsi cela les aiderait à accomplir leurs objectifs sur le long terme. Cette attitude est clairement différente de l’anarchisme révolutionnaire de Kropotkine et de Bakounine, ou même du groupe de Canton, dont le but était la révolution immédiate et la création d’une société anarchiste dans le futur proche.

Cette tendance de certains membres les plus riches du mouvement de travailler à la révolution sur le long terme et de se concentrer sur la philosophie et la théorie plutôt que sur l’organisation concrète a peut-être été enracinée chez les classes sociales les plus basses. La rupture entre anarchistes, marxistes ou socialistes philosophes les plus riches, et les révolutionnaires ouvriers peut être une caractéristique commune des mouvements révolutionnaires.

Croissance du mouvement anarchiste

C’est pour cette raison que le groupe de Paris déclara que l’éducation était l’activité révolutionnaire la plus importante dans laquelle il pouvait être impliqué, et que c’était seulement par l’éducation du peuple qu’une société anarchiste pourrait être créée. (Voir par exemple Wu Shihui (吴稚晖) : L’éducation en tant que révolution, Xīn Shìjì, )[2]. En conséquence, les anarchistes du groupe de Paris orientaient leurs activités vers l’éducation plutôt que vers l’assassinat ou vers l’organisation sociale locale (les deux autres formes d’activisme qu’ils pardonnaient en théorie).

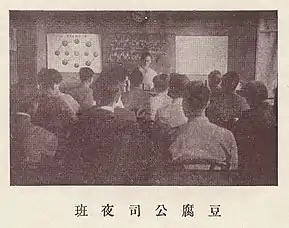

À ces fins, le groupe de Paris mit en place de nombreuses activités gérées par des étudiants, comme une usine à tofu en 1909, pour financer les études des étudiants radicaux chinois qui voudraient aller étudier à l’étranger. Les étudiants y travaillaient une partie du temps et étudiaient pendant le reste, leur permettant ainsi d’avoir accès à une éducation européenne pour une fraction du coût que cela aurait dû avoir ; et par la même occasion, ils acquéraient directement à la source une expérience de ce que signifierait vivre, travailler et étudier dans une société anarchiste. Ce programme d’études à l’étranger joua un rôle critique dans la diffusion du langage et des idées anarchistes dans les mouvements nationalistes et révolutionnaires chinois à l’étranger puisque des centaines d’étudiants participèrent au programme. L’approche était éminemment pragmatique puisqu’elle était d’une grande aide aux étudiants qui voulaient étudier à l’étranger mais qui n’avaient pas les ressources financières, et elle démontrait que les modèles d’organisation anarchiste basés sur l’entraide et la coopération étaient des alternatives viables aux entreprises capitalistes tournées vers le profit.

En dépit d’une opposition occasionnelle, les groupes de Paris et de Tokyo avaient plutôt tendance à aider la cause nationaliste. En fait, plusieurs membres du groupe de Paris furent parmi les premiers membres du Guomindang et devinrent des proches amis de Sun Yat-sen. À au moins deux occasions, Sun Yat-sen demanda et reçu une assistance financière "considérable" de la part de Zhang Jingjiang (張靜江), qui était associé au groupe de Paris.

Cette collaboration peut être comprise par l’importance que les anarchistes et les nationalistes accordaient au fait de travailler ensemble à la révolution, et à cause de l’éclectisme extrême de Sun Yat-sen qui déclara : « le but des trois principes du peuple [était] le communisme et l’anarchisme ». Cela peut aussi expliquer l’empressement du groupe de Paris quelques années plus tard, pendant la Première guerre mondiale, d’accepter des financements de la part du gouvernement nationaliste pour développer leurs programmes.

L'anarchisme, mouvement de masse

En 1911, l’anarchisme était devenu la force motrice de la mobilisation populaire et, d’un groupement de jeunes gens relativement fortunés étudiant à l’étranger, s’était mué en véritable mouvement révolutionnaire englobant le peuple entier. Il y a certaines preuves que le mouvement ouvrier de base qui se développait à cette époque se félicita du nouvel afflux d’idéaux anarchistes quand les gens qui travaillaient aux États-Unis furent forcés de retourner en Chine à la suite de la proclamation de la loi d’exclusion des chinois ("Chinese Exclusion Act") en 1882. Cet acte limitait sévèrement (mais ne supprimait pas complètement) les flux d’ouvriers chinois à destination et au départ des États-Unis.

L'influence des anarchistes américains

Aux États-Unis, les anarchistes étaient quasiment les seuls au sein du mouvement ouvrier à explicitement s’opposer au racisme envers les asiatiques et les mexicains, et quand Emma Goldman vint parler à San Francisco dans les années 1890, il y avait plusieurs milliers de travailleurs chinois présents. De plus, dès 1908, des milliers d’ouvriers chinois d’Amérique du Nord - particulièrement ceux qui travaillaient en Californie et sur la côte nord-ouest - étaient déjà membres de l’Industrial Union, et de l’Industrial Workers of the World (IWW). Les Wobblies (comme étaient appelés les membres de l’IWW) furent les premiers syndicalistes américains à s’opposer à la suprématie blanche de manière organisée et délibérée et à recruter activement des membres asiatiques, noirs, latinos et des travailleurs émigrés. La défense des émigrés chinois qui étaient systématiquement victimes de harcèlement et de discrimination leur fit acquérir un large engagement parmi les ouvriers chinois et un vaste soutien de la part de la communauté chinoise d’Amérique du Nord.

L’influence des membres chinois de l’IWW retournés en Chine n’a pas été suffisamment étudiée, mais la participation importante des anarchistes au mouvement syndical chinois et l’écho attentif qu’ils ont reçu doit quelque chose à cette ancienne relation entre les ouvriers chinois et les anarchistes révolutionnaires.

La révolution nationaliste de 1911

À la suite de la révolution nationaliste d'octobre 1911 et de la victoire de l’Alliance Révolutionnaire qui comptait plusieurs anarchistes de premier plan comme anciens membres, les anarchistes à travers la Chine entière eurent l’occasion de s’engager davantage dans l’organisation. D’un autre côté, le pouvoir nationaliste ne garantissait aucunement la capacité de s’organiser librement en collectifs anti-autoritaires, et la persécution du gouvernement alla en s’amplifiant. Quand les objectifs de renversement de la dynastie mandchoue Qing furent atteints, la principale opposition idéologique à l’anarchisme vint des socialistes autoproclamés, dont la Chinese Socialist Society (CSS) (qui plus tard deviendra le Parti Socialiste Chinois) et la partie la plus à gauche du mouvement nationaliste qui, à la suite de Sun Yat-sen, se faisait appeler socialiste. Jiang Kanghu, qui fonda la Chinese Socialist Society en 1911, participa à la rédaction de la Xīn Shìjì (une des publications du groupe de Paris), et instaura l’abolition de l’État, la structure familiale traditionnelle et la culture confucéenne comme piliers de son parti.

La source de conflit principale était la volonté de la CSS de conserver les relations commerciales tout en y associant un large filet de protection avec la sécurité sociale, car ils pensaient que sans mécanisme stimulant, les gens ne produiraient rien et la société s’effondrerait. Les autres sources de différend étaient que la CSS se concentrait sur la construction de la révolution chinoise en Chine (et non à partir de l’étranger), et l’utilisation pour cela du gouvernement élu, deux différences majeures avec l’anarchisme "classique". Jiang ne se considérait pas comme un anarchiste, ainsi son parti était généralement perçu comme externe au mouvement, malgré les ressemblances. En 1912, le parti de Jiang se scinda en deux factions : les socialistes purs, dirigés par le moine bouddhiste anarchiste Tai Xu, et les restes du parti menés par Jiang.

Un peu plus tard dans la même année, Shifu, qui peut être considéré comme la figure anarchiste la plus importante du mouvement en Chine continentale, fonda un groupe à Canton (Guangzhou en mandarin), avec une plate-forme explicitement anarcho-communiste.

Les socialistes purs

Les socialistes purs révisèrent leur plate-forme en y incluant l’abolition complète de la propriété et l’instauration d’un système économique anarcho-communiste. Shifu les critiquait pour avoir gardé le nom de socialistes, mais leur plate-forme était clairement anarchiste, les deux groupes se considéraient ainsi comme camarades. L’importance accordée à la lutte paysanne, qui avait déjà été évoquée par le groupe de Tokyo, devint à cette période un sujet majeur de discussion aussi bien pour les anarchistes chinois des socialistes purs que pour ceux du groupe de Canton. Ce furent les anarchistes qui montrèrent les premiers le rôle crucial que les paysans devraient jouer dans toute tentative révolutionnaire sérieuse en Chine, et les anarchistes furent les premiers à s’engager dans une tentative sérieuse d’organiser les paysans.

Le groupe de Canton

La base principale de l’activisme anarchiste en Chine continentale pendant cette période fut Canton, mais les groupes de Paris et de Tokyo continuèrent d’avoir une influence signifiante. Les socialistes purs étaient aussi fortement impliqués, mais puisqu’ils étaient autant bouddhistes qu’anarchistes, ils préféraient promouvoir la vertu que de se concentrer sur une révolution immédiate. À cette époque, l’anarchisme du groupe de Paris s’était mué en une philosophie très abstraite qui était plus concernée par la place de l’individu dans la société que par la réalité quotidienne des ouvriers. Ce n’est peut-être pas si surprenant au vu de l’origine relativement aisée de la plupart des membres du groupe, mais cela conduisit à accroître les tensions entre leurs camarades de Canton, plus orientés vers la lutte des classes, et eux.

Le groupe de Canton est habituellement décrit comme ayant été dirigé par Shifu, et cela est généralement vrai jusqu’à un certain point quand on l'entend plutôt comme un leadership puisqu'il ne lui a jamais été accordée ni position formelle ni autorité coercitive sur le groupe. La contribution la plus importante du groupe fut la fondation d’une alliance entre les intellectuels et les ouvriers et leur travail de propagande qui permit de différencier l’anarchisme de tous les autres formes de socialisme qui gagnaient en popularité, et, ce faisant, cristallisa ce qu’était vraiment l’anarchisme.

Tandis que le groupe de Paris avait préféré exposer ses idéaux en termes de liberté négative, c’est-à-dire se libérer de la coercition, de la tradition, etc., les membres du groupe de Canton utilisaient les assertions positives des droits des ouvriers, des femmes, des paysans, et des autres groupes opprimés pour exposer leur vision d’une société anarchiste. On remarquera l’absence notable de toute mention aux minorités ethniques, puisqu'une base de leur plate-forme était l’élimination des identités raciale, ethnique et nationale en faveur d’une identité internationale qui aurait donné à la loyauté à l’humanité dans son ensemble, et non à un groupe racial ou ethnique, une place primordiale.

Il est important de remarquer que cette position fut formulée en réponse à la place primordiale qu’accordait le mouvement anti-mandchou à l’ethnicité. Celui-ci cherchait à justifier l’illégitimité de la dynastie Qing par le fait que ses membres faisaient partie d’une minorité qui n’était pas en phase avec la majorité Han du pays, une position que les anarchistes des quatre principaux groupes décriaient comme raciste et inappropriée à un mouvement qui clamait qu’il œuvrait pour la libération. L’opinion des anarchistes était donc qu’une organisation basée sur l’ethnicité promouvait le racisme, et n’avait pas place au sein d’une révolution qui cherchait la libération de toute l’humanité.

Bien qu’en accord avec la position du mouvement anarchiste mondial de cette époque, cette opinion suscite de nombreuses réactions de la part des anarchistes modernes, dont beaucoup voient le potentiel révolutionnaire des luttes des groupes ethniques et raciaux opprimés. À propos du projet révolutionnaire en Chine, Ward Churchill (en)Ward Churchill (en) cite les déclarations de soutien du mouvement communiste à une auto-détermination ethnique de la part des minorités ethniques chinoises, déclarations qu'il considérait comme indispensables pour remporter l'adhésion de ces groupes à leur mouvement. Cela se montra décisif pendant la guerre civile qui éclata entre le Parti communiste chinois et le Guomindang. Il est assez ironique que le mouvement anarchiste, qui est basé sur les principes d'auto-déterminations politique et économique locales – ce qui répondraient aux aspirations autonomistes de ces groupes ethniques – fut incapable d'articuler ces minorités communautaires pour qu'ainsi leur désir d'auto-détermination pût être satisfait dans le cadre d'une société anarchiste.

En pratique, à cette époque, le mouvement travaillait à la propagande et à l'organisation. Les anarchistes de Canton fondèrent un journal, Mínshēng (民声) (en français : La Voix du peuple) et commencèrent à organiser les ouvriers, tandis qu'à Taïwan, Jing Meiju – qui était anarchiste car membre du groupe de Tokyo – fonda une usine/école explicitement anarcho-féministe pour aider les femmes à la fois à gagner leur vie et à recevoir une éducation.

L'influence du groupe de Paris

La similarité avec certaines réalisations du groupe de Paris est évidente. En avril 1912, les membres du groupe fondèrent Liùfă jiǎnxué huì (留法俭学会) (en français : Société pour un Travail Actif et une Étude Rationnelle, en anglais : Association for Diligent Work and Frugal Study), dont le but était d'aider les étudiants chinois en France. En janvier 1912, les membres du groupe de Paris revenus en Chine (notamment Li Shizeng) avaient déjà fondé Jìndé huì (进德会) (Société pour promouvoir la Vertu), dont le comité directoire incluait d'éminents anarchistes, comme Li Shizeng et Wang Jiangwei.

Cette société, conformément aux tendances du groupe de Paris, se concentrait aussi bien sur le comportement moral et vertueux de l'individu que sur la praxis (pratique) révolutionnaire. Les règles s'appliquant aux membres de la société déterminaient différents niveaux d'engagement et les décourageaient de manger de la viande ou d'aller voir des prostituées ; et concrètement leur interdisaient d'utiliser des pousse-pousse, de prendre des concubines ou d'exercer une fonction publique.

Bien qu'il soit tentant de voir de telles règles comme superflues, nous devons de toute évidence les prendre au sérieux, puisque, à cette époque, la plupart des organisations anarchistes en Chine inclurent des règles similaires pour leurs membres. Le but était de créer un noyau de révolutionnaires qui auraient pu être pris pour exemples et d'aider à la création d'un modèle pour une culture révolutionnaire. On peut faire un parallèle évident avec l'obligation traditionnelle qu'avait également les gens impliqués dans la vie publique de montrer l'exemple à suivre et de promouvoir la vertu.

Le besoin français d'ouvriers

Quelques années plus tard, pendant la première guerre mondiale, le groupe de Paris tirait profit du besoin des gouvernements successifs français en main d'œuvre pour obtenir des financements de la part des gouvernements français et chinois dans le but d'étendre son mouvement de travail-études aux travailleurs chinois. Les étudiants continuaient de venir, mais une partie de leur programme éducatif incluait maintenant leur éducation à soutenir l'effort de guerre français. En agissant ainsi, le groupe aidait un pouvoir capitaliste et impérialiste dans son auto-défense contre un autre pouvoir capitaliste et impérialiste.

Bien qu'un petit nombre d'anarchistes connus, comme Kropotkine, soutenaient la France pendant la première guerre mondiale – car ils considéraient que la France était plus progressiste que l'Allemagne et craignaient qu'une victoire allemande saperait leur activité révolutionnaire en France – ils étaient en minorité au sein du mouvement anarchiste mondial.

Les membres du groupe de Paris étaient plus que pragmatiques, et puisque les ouvriers chinois allaient venir d'une manière ou d'une autre, ils profitèrent de la situation et l'utilisèrent comme opportunité pour satisfaire leur but à long terme, à savoir éduquer les ouvriers, bien que cela satisfît les besoins à court terme de leurs ennemis. Le fait qu'ils aient réussi à recevoir des aides financières du gouvernement pour un programme éducatif dont le but était d'entraîner les jeunes gens et les ouvriers à devenir des révolutionnaires efficaces est un argument en faveur de leur tactique.

La diffusion des idées anarchistes

Les implications pratiques d'une telle diffusion des idées anarchistes, et le cadre dans lequel elle prit place, sont deux bons indicateurs de la solide fusion du pragmatisme et de l'idéalisme qui caractérisaient les activités du groupe de Paris. Dans tous les cas, les contacts accrus avec des ouvriers en chair et en os ont eu un impact considérable sur sa propagande et sa théorie, puisque les problèmes des ouvriers devinrent une part beaucoup plus importante de sa plate-forme.

L'anarchisme, mouvement populaire

En 1914, l'anarchisme était devenu un authentique mouvement populaire en Chine alors que le nombre de personnes, paysans et ouvriers mais aussi intellectuels et étudiants, déçues par le gouvernement nationaliste et son incapacité à rendre tangibles la paix et la prospérité promises augmentait.

Un problème majeur qui se développa au fil du temps fut la diffusion extrême des idées anarchistes au point qu'il devint difficile de définir précisément qui était ou non anarchiste. Pour remédier à cette situation, Liu Shifu fit paraître une série d'articles dans Xīn Shìjì qui attaquaient Jiang Kanghu, Sun Yat-sen et les socialistes purs.

Les débats qui s'ensuivirent servirent pour la première fois à vraiment cristalliser ce que signifiait exactement le mot anarchisme dans son sens large. Ces articles avaient généralement un ton amical. Le but était de bien distinguer les différentes écoles de pensée présentes à cette époque. Les lettres adressées à Sun Yat-sen et aux nationalistes devaient exposer les ambiguïtés de leur utilisation du mot socialisme pour décrire leur politique, qui clairement n'était pas socialiste d'après n'importe quelle définition contemporaine. Les attaques contre Jiang Kanghu et la CSS cherchaient à montrer que leur vision de la révolution et du socialisme était trop étroite car focalisée sur un seul pays ; et à s'opposer au maintien des relations commerciales comme partie de leur plate-forme. Les attaques contre les socialistes purs étaient de loin les plus aimables, puisque la critique principale était que s'ils étaient anarchistes, ils auraient dû s'appeler anarchistes et non socialistes. Xīn Shìjì encouragea et publia les réponses de toutes les parties, et le but semblait être la création d'un débat ouvert et respectueux entre amis.

Les cinq années suivantes, le mouvement grandit lentement mais sûrement tandis que chacun des groupes disparates poursuivait sa propagande, son éducation et son organisation de projets. En 1915, les débats anarchistes concernant la révolution sociale, qui commencèrent une décennie plus tôt avec le groupe de Paris, trouvèrent une reconnaissance plus grande au sein du Nouveau mouvement culturel qui fut fondé par un petit groupe d'intellectuels à Pékin. Ce mouvement s'étendit au reste du pays au cours des quatre années suivantes, jusqu'à ce qu'il se fonde dans le Mouvement du 4 mai.

Le Nouveau mouvement culturel n'était pas un mouvement anarchiste, mais sa glorification de la science et son mépris extrême du confucianisme et de la culture traditionnelle n'étaient qu'une extension des critiques du groupe de Paris. La prolifération des pensées anarchistes pendant cette période peut être perçue comme une preuve de l'influence que les anarchistes avaient sur le mouvement. Les participants au mouvement le voyaient comme une tentative raisonnée de créer une renaissance chinoise, et s'efforcèrent de créer et de vivre la nouvelle culture qu'ils avaient épousée.

Déclin de l'influence et montée du maoïsme

Une fois que les bolcheviks eurent consolidé leur pouvoir en Russie, ils pensèrent immédiatement à étendre leur sphère d'influence. Leur interprétation de la prédiction de Marx - comme quoi la révolution serait globale - était qu'ils devaient, en tant qu'avant-gardistes, utiliser les ressources dont ils disposaient pour lancer et soutenir des révolutions de style bolchevik partout dans le monde. En accord avec la doctrine de Lénine concernant l'impérialisme, ils se concentraient sur les pays non-développés, car ils croyaient qu'une fois que ces nations auraient mis à bas l'impérialisme, le capitalisme occidental – privé de support matériel et de matières premières – s'effondrerait. Ils ciblaient spécifiquement les pays qui possédaient déjà des mouvements révolutionnaires, et la Chine avait clairement toutes ces caractéristiques.

En 1919, les anarchistes jouèrent un rôle significatif au sein du Mouvement du 4 mai qui secoua le pays. Ce fut à cette époque que les premiers bolcheviks commencèrent à s'organiser en Chine et contactèrent les groupes anarchistes pour recevoir soutien et aide. Les anarchistes, qui prirent les bolcheviks pour des alliés et ignoraient comment ils avaient soumis les soviets à leur organe politique, les aidèrent à mettre en place des groupes d'études communistes – la plupart d'entre eux étaient alors majoritairement anarchistes – et introduisirent les bolcheviks dans les mouvements ouvriers et étudiants chinois.

Installation du Parti Communiste

En 1921, avec la fondation du Parti communiste chinois (PCC), le mouvement anarchiste commença presque immédiatement à perdre du terrain. Plusieurs raisons ont été invoquées. Premièrement, les anarchistes perdirent leur capacité de coordonner des activités à travers différentes régions. Deuxièmement, il y eut une prise de conscience que les bolcheviks étaient marxistes et non anarchistes, ce qui entraîna une perte immédiate de prestige pour les anarchistes qui revendiquaient jusqu'alors le succès de la révolution russe. Troisièmement, et peut-être le point le plus crucial, le caractère évolutionnaire d'une bonne partie des sections du mouvement, c'est-à-dire qu'elles ne s'attendaient pas à voir leurs buts se réaliser dans un futur proche ; ce qui séduisait moins les ouvriers qui voulaient un changement immédiat. Le bolchevisme et la plate-forme du PCC étaient donc attractifs pour les ouvriers car ils offraient la promesse d'un changement dans un futur immédiat, voire dans l'instant présent.

Quand le PCC entra dans le Premier Front Uni (1924-1927) avec le Guomindang contre les seigneurs de guerre en 1924, ils obtinrent un accès encore plus important au mouvement ouvrier, et aux mouvements de masse en général. En seulement deux ans, le PCC passa de quelques centaines de militants à plus de 50 000 grâce à leur soutien et à leur assimilation de différents mouvements de masse.

Attaques à l'encontre de l'anarchisme

Avec un nombre de militants accru, le PCC n'éprouva plus le besoin de dissimuler son dédain pour le mouvement anarchiste et commença dans ses publications une série d'attaques dirigées contre l'anarchisme et les anarchistes. Le but de ces attaques était de discréditer leur principale opposition et de restreindre l'idéologie de leur nouvelle base populaire. Cela est particulièrement crucial puisque le leadership du PCC pour les cinquante années suivantes sera issu de personnes originellement anarchistes. Le fait que tant de radicaux quittèrent le mouvement anarchiste pour rejoindre le PCC illustre les limites du mouvement anarchiste chinois pendant cette période.

À mesure que l'influence du PCC grandissait, ses attaques à l'encontre de l'anarchisme devenaient de plus en plus franches et de moins en moins amicales. Bien que les premiers débats entre l'anarchiste Ou Shengbai et le communiste Chen Duxiu, son ancien professeur, étaient amicaux, ils devinrent par la suite franchement hostiles. Tandis que le mouvement anarchiste s'enfonçait dans l'insignifiance, ses camarades étaient de plus en plus désespérés.

Une minorité d'anarchistes, la plupart membres du groupe de Paris, s'étaient impliquée dans le Guomindang quasiment dès sa fondation ; mais la majorité, en accord avec ses principes opposés à toute implication dans un exercice d'autorité coercitive, refusa de participer à cette alliance. Le programme de Liùfă jiǎnxué huì fut un des résultats de cette collaboration entre anarchistes et nationalistes. Quand le Guomindang purgea le PCC de ses membres en 1927, la petite minorité d'anarchistes qui en faisait partie exhorta les autres anarchistes à rejoindre le mouvement nationaliste et de l'utiliser comme outil pour vaincre les communistes et de créer une société anarchiste. Cela provoqua une opposition immédiate de la part des groupes anarchistes encore en activité. Même s'il y avait là un certain opportunisme, rejoindre le mouvement nationaliste apparaissait comme le seul moyen pour lui redonner une utilité aux yeux de certains et lui faire retrouver un nouvel élan.

Le résultat de cette dernière collaboration fut la création de la première Labor University (Université du Travail) chinoise en 1927, qui était destinée à être une version locale du programme éducatif du groupe de Paris et à créer une nouvelle génération de travailleurs intellectuels. Le but était de surmonter le fossé entre « ceux qui travaillent avec leurs mains » et « ceux qui travaillent avec leurs cerveaux ». L'université fonctionna seulement quelques années avant que le gouvernement nationaliste décide que le projet était trop subversif pour lui accorder un budget et stoppe son financement.

Il était acceptable pour les anarchistes d'utiliser des fonds publics pour promouvoir l'anarchisme comme ils l'avaient fait en France, mais quand ils commencèrent à agir de même en Chine, leurs alliés furent beaucoup moins emballés. Lorsque le Guomindang mit en œuvre une seconde vague de répression envers les mouvements de masse subsistants, les anarchistes quittèrent massivement le parti et furent contraints à la clandestinité tandis que les hostilités entre le Guomindang et le PCC – qui étaient tous deux hostiles aux anti-autoritaires – s'intensifiaient.

Les anarchistes aujourd'hui en Chine

Les organisations ouvertement anarchistes ont cessé d'être un élément de la politique chinoise moderne à cause de la répression stricte exercée envers les anti-autoritaires par les maoïstes depuis la Révolution Culturelle. Toutefois, comme mouvement de résistance clandestin, l'anarchisme demeure influent. Les courants socialo-libertaire et anarcho-communiste ont été particulièrement puissants dans le mouvement anti-dictatorial et le mouvement ouvrier clandestin chinois. Un de ces groupes les plus connus dans le monde occidental est le groupe Autonomous Beijing, un des nombreux groupes responsables des manifestations de la place Tian'anmen en 1989. Plus récemment, Associated Press a reporté l'émergence d'un mouvement anarchiste ouvrier distinct dans la ceinture industrielle chinoise (est du pays) et un nombre croissant d'assassinats d'officiels du PCC et de patrons d'usines par des ouvriers mécontents. Malheureusement, à cause de la censure extrême du gouvernement, il est quasiment impossible de cataloguer précisément les motivations et les affiliations de tels mouvements.

Voir aussi

- Agathe Senna, Qui étaient les anarchistes chinois ? Petite histoire de l’anarchisme chinois, partie 1/4, Lundi matin, , [lire en ligne].

- Agathe Senna, Petite histoire de l’anarchisme chinois - He Zhen : paroles d’une anarcho-féministe, partie 2/4, Lundi matin, , [lire en ligne].

- Agathe Senna, Petite histoire de l’anarchisme chinois - La pensée politique de Ba Jin, partie 3/4, Lundi matin, , [lire en ligne].

- Agathe Senna, Petite histoire de l’anarchisme chinois - Censures et réécritures historiques, le cas de Ba Jin, partie 4/4, Lundi matin, , [lire en ligne].

- Albert Meltzer, « Origins of the anarchist Movement in China », Anarchist Review, n°4, Cienfuegos Press, 1978, traduction en français.

- Jean-Jacques Gandini, Aux Sources de la révolution chinoise : les anarchistes. Contribution historique de 1902 à 1927, Lyon : Atelier de Création libertaire, 1986.

- Jean-Jacques Gandini, L'anarchisme, face cachée de la révolution chinoise. Une étape décisive dans l'histoire des idées politiques en Chine, Perspectives chinoises, Vol.16, 1993, lire en ligne.

- Nick Heath, Les martyrs anarchistes de Changsha - Un court récit des vies et activités des anarchistes chinois Huang Ai et Pang Renquan, Libcom, , en anglais, en français.

- L’anarchisme en Chine du nord 1910-1934, Libcom, en anglais, en français.

- Michel Antony, Anarchisme, pensées, mouvements et utopies libertaires en Chine, 1995, lire en ligne.

- Wang Xiaoling, Liu Shipei et son concept de contrat social chinois, Études chinoises, 1998, lire en ligne.

- Sebastian Veg, Démocratie, anarchisme et révolution littéraire dans la Chine du , Études littéraires, vol. 41, n°3, 2010, pp. 87-102.

- (en) He Zhen, « Women's Liberation », 1907, in Robert Graham, « Anarchism : A Documentary History of Libertarian Ideas - Volume I - From Anarchy to Anarchism (300 CE to 1939) », Montréal/New-York/London, Black Rose Book, 2005, pp.336-341.

- (en) Libcom : rubrique.

- (en) Dimensions of Chinese Anarchism : An Interview with Arif Dirlik.

- (en) Taoism as early Chinese anarchism par Murray Rothbard dans son ouvrage An Austrian Perspective on the History of Economic Thought. bien que Rothbard "anarcho"-capitalisme n'étant pas anarchiste, les citations de Lao-Tseu sont pertinentes.

- (en) Leanings toward anarchism in early Confucianism (au format PDF) par le philosophe Roderick Long.

Références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu d’« Anarchopedia ».

Ouvrages cités

- Anonymous “A Letter to Hsin Shi-chi from a Certain Individual with Answers” Hshin Shi-Chi No8. Aug 10, 1907

- Bernal, M. “The Triumph of Anarchism over Marxism, ” China in Revolution. Ed M.C Wright, (New Haven: Yale University Press, 1971

- Berkman, Alexander. The Russian Tragedy Der Syndicalist, Berlin, 1922. Reprinted by Phoenix Press, London.

- Chu Ho Chung, “The Record of European T’ung Meng Hui, inLo Chia-lun. (Documents of the Red Revolution), vol II Taipei 1953

- Chtu, Min-I “Looking to the Past” Hsin Shin-chi no 24, Nov. 30 1907

- Choi, Jennifer Jung Hee, The Rhetoric of Inclusion: The I.W.W. and Asian Workers

- Churchill, Ward. “Marxism and Native Americans.” Acts of Rebellion: The Ward Churchill Reader. Routledge Nov. 2002

- Krebs, Edward S., “Shifu, Soul of Chinese Anarchism”, Rowman & Littlefield, 1998. Extraits sur google livre.

- Dirlik, Arif. Anarchism in the Chinese Revolution. University of California Press. Berkeley and LA, CA. 1991

- Feng Tzu-yu “The Master of the Hsin Shih-chi, Chang Ching-Chiang” Vol II pp 227–230

- Gasster, Michael: Chinese intellectuals and the revolution of 1911: the birth of modern Chinese radicalism (1969). Seattle: University of Washington Press, pp. 155-189.

- Goldman, Emma. Living My Life Volume I Dover Publications (June 1, 1930)

- Goldman, Emma. Living My Life Volume II. Alfred A Knopf Inc. New York, 1931

- Internet-Encyclopedia.org, article Libertarian socialism

- Mouchan, G.E. (Editor) “Selection Of Materials on Anarchist Thought, ”. Beijing Daxue Chubanshe

- Nakamura Tetsuo: The Influence of Kemuyama Sentarō's Modern Anarchism on the Chinese Revolutionary Movement, in: Etō, Shinkichi und Schiffrin, Harold Z. (Hg.) (a): The 1911 Revolution in China – Interpretive Essays (1984). Tokyo: University of Tokyo Press, pp. 95-105.

- Polan, A.J. Lenin and the End of Politics, Methuen, London, 1984

- Scalapino, R. and Yu. G.T. “The Chinese Anarchist Movement” University of California Press, Berkeley CA 1969

- Shifu, “Goals and Methods of the Anarchist-Communist Party”, The People's Voice, July 1914 (reprinted in Anarchism: A Documentary History of Libertarian Ideas - Volume One: From Anarchy to Anarchism (300CE-1939), ed. Robert Graham).

- Zarrow, Peter : Anarchism and Chinese political culture. New York : Columbia University Press, 1990, cop. 1990. - XI, 343 p ; 24 cm. - Studies of the East Asian Institute.

- Zarrow, Peter : “China in War and Revolution, 1895-1949”, Routledge, 2005. Extraits sur google livre.

- Zarrow, Peter : He Zhen and Anarcho-Feminism in China, in: The Journal of Asian Studies, Vol. 47, No. 4, Nov. 1988, pp. 796-813.