Chen Duxiu

Chen Duxiu (chinois simplifié : 陈独秀 ; chinois traditionnel : 陳獨秀 ; pinyin : ; Wade : Ch'en Tu-hsiu ; EFEO : Tchen Tou-sieou), né en 1879 dans le xian de Huaining, à Anqing, province de l'Anhui et décédé en 1942, est un homme politique chinois d’orientation marxiste et figure importante du « Mouvement du 4 Mai ».

| Chen Duxiu 陈独秀 | |

| |

| Fonctions | |

|---|---|

| Secrétaire général du parti communiste chinois | |

| – (6 ans, 11 mois et 8 jours) |

|

| Prédécesseur | Premier titulaire |

| Successeur | Xiang Zhongfa |

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Anqing (Chine) |

| Date de décès | (à 62 ans) |

| Lieu de décès | Chongqing (République de Chine) |

| Nationalité | Chinoise |

| Parti politique | Parti communiste chinois (1921 à 1929) Opposition de gauche (1929 à 1942) |

| Enfants | 7 |

| Diplômé de | Académie Qiushi |

| Profession | Enseignant Écrivain Philosophe |

| Secrétaires généraux du Parti communiste chinois |

|

Biographie

Il né à Huaining, dans la province de l'Anhui. Après la mort de son père, mandarin militaire en Mandchourie, peu après sa naissance, il est élevé par son grand-père puis son frère et devient bachelier en 1898. Mais Chen Duxiu opte alors pour une formation moderne et se rend à Hangzhou pour y suivre des cours dans une école de construction navale, qui sont dispensés en langue française.

À cette époque, il commence également à se dédier à des activités sur le domaine politique et, à la suite de sa critique du gouvernement impérial de la dynastie Qing, se voit forcé de fuir au Japon de 1900 à 1902. Il y étudie d'abord à l'École normale de Tokyo, puis à l'université Waseda. De retour en Chine en 1903, il accepte un poste d’enseignant supérieur à l’école supérieure de l'Anhui à Wuhu. Peu de temps après son chemin le dirige de nouveau au Japon puis, de 1907 à 1910, on perd sa trace : il effectue peut-être un séjour en France, afin d’y étudier[1]. Occidentaliste convaincu, il refuse cependant d'adhérer au groupement de Sun Yat-sen, dont il rejette le racisme anti-mandchou. Après la révolution de 1911, il est commissaire à l'Éducation dans le gouvernement de l'Anhui. Mais, en 1913, sous le gouvernement de Beiyang, il prend parti contre Yuan Shikai et doit fuir au Japon, d'où il revient en 1915[2].

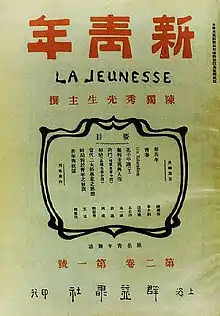

Imprégné par les impressions de ses séjours à l’étranger, Chen Duxiu s’adonne complètement à la politique, à partir de ce moment et, à cette fin, fonde, dans la concession française de Shanghai, une revue d’orientation politique et littéraire sous le nom de Nouvelle Jeunesse (Xin Qingnian) en 1915, qui soutient un rejet du système de valeurs traditionnellement confucéennes, en faveur d’une nouvelle orientation vers celles de l'égalité et des Droits de l'homme, ainsi qu’un nationalisme censé servir à ces fins, promues par l’Occident, et qui est accueillie avec enthousiasme dans le cercle des jeunes intellectuels. La revue a la particularité de porter un sous-titre en français, La Jeunesse, et paraîtra jusqu'en 1926. C'est dans ses pages que sont publiés le manifeste de Hu Shi, en 1917, appelant à l'abandon du chinois littéraire, puis la première œuvre en chinois vernaculaire de la littérature moderne, le Journal d'un fou de Lu Xun, en 1918. La revue défend deux valeurs : démocratie et science.

De nouveau chargé d’enseignement supérieur en 1916, cette fois à l’université de Pékin, il lui est possible de poursuivre ses activités sous une nouvelle forme. Sous l’influence de la révolution en Russie, dans laquelle il perçoit des courants comparables à ceux de la société moderne en Chine, il étudie intensément les théories marxistes. En 1918, Chen et Li Dazhao créent une nouvelle revue, La Critique hebdomadaire, plus politique et plus radicale[3]. En , paraît un numéro spécial de Nouvelle Jeunesse consacré au léninisme[4]. L'orientation radicale donnée à Nouvelle Jeunesse provoque le départ de Hu Shi et Lu Xun du comité de rédaction en 1920. À partir de , Nouvelle Jeunesse devient une revue du parti communiste chinois.

Pour son rôle dominant dans le cadre du Mouvement du 4 Mai en 1919, Chen est emprisonné de juin à septembre. À sa sortie de prison, il s’engage d’abord au sein d’un groupe communiste pour participer à la fondation du Parti communiste de Chine qui a lieu lors du 1er congrès national du Parti communiste chinois en 1921 à Shanghai dans la maison de Li Hanjun dans la concession française, à Shikumen[5]. Alors que la fondation du parti se base sur le soutien du Komintern, celui-ci entre également en contact avec le parti nationaliste, le Kuomintang, de telle façon qu’en 1923, suivant les instructions du Komintern, les deux partis forment un Front unifié. Il fait partie du 3e bureau central du Parti communiste chinois, du 4e et du 5e. Avec la mort de Lénine en 1924, et de Sun Yat-sen en 1925, la politique dans les deux pays est dominée par les querelles concernant leur succession. En Chine, Staline représente une politique censée soutenir une révolution, atteignant toutes les classes, sous la commande du Kuomintang, Trotski, son principal concurrent, au contraire, se centre sur les forces révolutionnaires du Parti Communiste Chinois. Dans ce cadre, la politique de Chen Duxiu, qui est axée sur le maintien d’une position distancée envers le Kuomintang, est attaquée.

Après le coup d'État de Chiang Kai-chek, le , et la répression contre les communistes qui s'ensuit, Chen est rendu responsable du désastre et, en août 1927, il est obligé d’abandonner la direction du parti. Deux ans plus tard, en 1929, il est exclu du parti ; c'est cette même année qu'il rallie l'Opposition de gauche dont le leader est Léon Trotski. De 1932 à 1937, il est détenu par le gouvernement nationaliste. Il meurt cinq ans plus tard, à 62 ans, en 1942, dans les environs de Chongqing[6].

Notes et références

- Jacques Guillermaz, Histoire du parti communiste chinois, p. 56

- Lucien Bianco, t, 1915-1949, pp. 73-74

- Lucien Bianco, Les Origines de la révolution chinoise (en), 1915-1949, p. 90

- Jacques Guillermaz, Histoire du parti communiste chinois, p. 45

- Tamiatto 2011.

- Yves Chevrier CHEN Duxiu Le Maitron

Voir aussi

Bibliographie

- Lucien Bianco, Les Origines de la révolution chinoise, 1915-1949 (en), Gallimard, coll. « Folio-Histoire » (no 15), , 375 p. (ISBN 9782070323739)

- Jacques Guillermaz, Histoire du parti communiste chinois, Payot, , 713 p. 2 vol.

- Yves Chevrier, « De l’occidentalisme à la solitude : Chen Duxiu et l’invention de la modernité chinoise », Études chinoises. 漢學研究, no 3, , p. 7-34 (DOI 10.3406/etchi.1984.1008, lire en ligne)

- Jérémie Tamiatto, « La naissance du parti communiste chinois : le début de la « Grande Renaissance » ? », Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, no 34, , p. 81-90 (DOI 10.3917/bipr.034.0081, lire en ligne)

Article connexe

Liens externes

- Ressource relative à la vie publique :