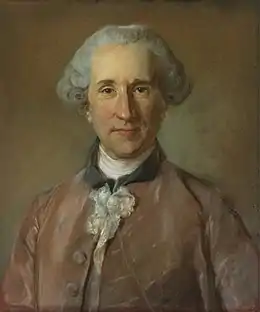

Aimé-Benjamin Fleuriau (1709-1787)

Aimé-Benjamin Fleuriau est un négociant français, né à La Rochelle en Charente-Maritime le et mort dans cette même ville le 31 juillet 1787, à l'âge de 79 ans.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 78 ans) La Rochelle |

| Activités | |

| Enfant | |

| Parentèle |

Aimé-Benjamin Fleuriau (petit-fils) |

Faisant partie des familles rochelaises parties faire fortune dans le Nouveau Monde, Aimé-Benjamin Fleuriau s’est distingué dans le négoce du sucre et le commerce des esclaves à Saint-Domingue.

Biographie

Aimé-Benjamin Fleuriau est le fils de François Fleuriau (1667-1729), marchand raffineur et de Marie-Anne Fleuriau (1684-) qui, déjà cousins, s'étaient mariés le 9 janvier 1708 à Soudan dans les Deux-Sèvres.

À sa mort en 1729, son père laisse une dette de 124 409 livres due à la faillite de sa raffinerie de sucre. Aimé-Benjamin Fleuriau, âgé de vingt-et-un an, quitte alors La Rochelle en 1730 pour rejoindre son oncle maternel à Saint-Domingue, Paul Fleuriau dit Chasseau (1684-1743), lequel possède une plantation et une sucrerie à Montrouis, au sud de Saint-Marc. Une dizaine d'années plus tard, s'étant affranchi de la tutelle de son oncle à la Croix-des-Bouquets dans la plaine de Cul-de-Sac, il est négociant dans le bourg, traitant dorénavant ses propres affaires en tant que commissionnaire ou consignataire, s'occupant de la réception et du chargement des navires, de la vente de cargaisons d'esclaves et du négoce du sucre pour le compte d'armateurs et autres négociants métropolitains.

Malgré des facteurs climatiques défavorables, Aimé-Benjamin Fleuriau devient l'un des plus grands propriétaires terriens de Saint-Domingue avec l'habitation de Bellevue, dans la plaine du Cul-de-Sac : la plus grande partie des 327 hectares est consacrée à la canne à sucre, avec les bâtiments de la sucrerie, le logement des maîtres, des régisseurs, les cases pour les esclaves. L'habitation Fleuriau produit essentiellement du sucre brut, mais peut aussi produire du sucre terré (sucre mis en pain après avoir été raffiné). Cette installation précède de peu la fondation de Port-au-Prince au débouché de la plaine, en 1749.

Revenu le 30 juillet 1755 à La Rochelle, nanti d'une fortune accumulée au bout de vingt-cinq années, Aimé-Benjamin Fleuriau achète une douzaine de cabanes dans l'Île de Ré, des marais salants qui composeront la seigneurie de Touchelonge (Saint-Laurent-de-la-Prée) ainsi que plusieurs maisons dont l'hôtel Regnaud de Beaulieu en 1772 qu'il agrandira par la suite. Il est enfin en mesure de désintéresser les créanciers de son père et s'installe donc luxueusement dans sa ville natale.

En 1775, Aimé-Benjamin Fleuriau écrit à Malesherbes, secrétaire d'État de la Maison du roi, pour demander son anoblissement pour des services rendus à Saint-Domingue mais cette demande est refusée[1]. Il obtient cependant en 1776 une charge anoblissante d'officier commensal de la Maison du roi en tant que trompette ordinaire de la chambre et se fait appeler désormais Aimé-Benjamin Fleuriau de Bellevue.

Michel-Joseph Leremboure (1720, Saint-Jean-de-Luz - 1804) - maire de Port-au-Prince en 1791 et 1792 - qui fonde, dès son arrivée à Saint-Domingue, en 1766, une importante maison de commerce est en même temps le procureur soit l'homme de confiance de la famille Fleuriau jusqu'en 1787[2]. Son fils cadet, Augier-Marie Leremboure (1765-avant 1826) lui succède en 1789[3] après un intermède de deux années pendant lesquelles le gendre Jean-Baptiste Duliepvre associé avec Hyacinthe Da Silva et le cousin rochelais Jean-Baptiste Arnaudeau - régisseur de l'habitation - ne s'étaient pas entendus.

À sa mort, le , la fortune d'Aimé-Benjamin Fleuriau de Bellevue est de 4 millions de livres estimées mais dont 1 million seulement en disponibilités immédiates. Trois de ses enfants encore vivants se partageront l'héritage avec la part revenant à leur mère moins la partie que leur père avait réservée à ses enfants mulâtres.

Famille

Originaire de Châtellerault, les Fleuriau sont issus d'une famille devenue protestante dès le début de la Réforme[4]. Une branche de cette famille a quitté Châtellerault pour s'installer en 1671 sur l'île Saint-Christophe puis a suivi les Anglais à New York où on trouve les frères Pierre et Daniel Fleuriau arrivés en 1686 ainsi que leur sœur arrivée en 1688[5].

Pierre Fleuriau est un marchand bourgeois de Châtellerault en 1520. Son fils François Fleuriau, marchand hôte des logis Le Cheval-Blanc et Le Saint-Julien, se marie avec Catherine Garnier dont il a un fils, François Fleuriau qui décède avant 1627. Ce dernier - également marchand à Châtellerault - marié vers 1609 avec Marie Peschart a cinq enfants dont le deuxième - autre François Fleuriau, né le 27 juin 1611 - bourgeois de Châtellerault et marchand horloger, se marie en 1630 avec Prégente Chamois, dont :

- François Fleuriau (5 août 1645-1692), se marie vers 1665 avec Catherine Barré (ca1640-1687) et devient marchand raffineur à La Rochelle en 1671[6].

- François Fleuriau (27 février 1667 - 1729) qui exploite, place Habert à La Rochelle, la "raffinerie des Trois-Marteaux" avec son gendre Elie-Joseph Chamois; il se marie en secondes noces en 1708 avec sa cousine, Marie-Anne Fleuriau ((1684-)

- Aimé-Benjamin Fleuriau (24 juillet 1709 - 31 juillet 1787), écuyer et seigneur de Touchelonge, marchand habitant de Saint-Domingue puis officier commensal de la Maison du roi en 1755, se marie le 17 août 1756 à Cestas en Gironde avec Marie-Anne Suzanne Liège (3 janvier 1733 - 1806), fille de François Liège (1697-avant 1750) - négociant à La Rochelle et à Bordeaux - et de Marie-Anne-Suzanne Bernon (1707-avant 1808);

- Aimé-Paul Fleuriau, seigneur de Touchelonge (27 mars 1757 à La Rochelle - 18 septembre 1793 lors d'une escale en Amérique)[7], se marie en 1783 avec Julie-Catherine Laval (1766-1828)[8]. Devenu dès 1775 conseiller secrétaire du roi, il sera receveur général à Moulins et représentant du district des Capucins et de la Chaussée-d'Antin à la Commune de Paris. Contrairement à son frère cadet, il s'intéresse de très prés aux affaires coloniales et meurt à Philadelphie - probablement de la maladie de Siam, ou fièvre jaune - au cours d'un voyage qui devait le mener à Saint-Domingue afin d'examiner la situation des colons et sur la plantation de Bellevue où "les nègres réclamaient leur maître";

- Aimé-Benjamin de Fleuriau, (12 juin 1785 à La Rochelle - 3 décembre 1862 - Paris) - marié le 30 octobre 1824 en l'église de la Sainte-Madeleine de Paris avec Geneviève-Désirée-Elisa du Buc - est capitaine de vaisseau, gouverneur par intérim du Sénégal en 1817, directeur au ministère de la Marine et grand officier de la Légion d'honneur;

- Louis-Aimé de Fleuriau (15 août 1827 à Paris 8e - 19 juin 1891 à La Rochelle), secrétaire de nombreuses ambassades puis conseiller général du canton de Courçon d'Aunis, chevalier de la Légion d'honneur, se marie le 12 mai 1868 à La Rochelle avec Marie Magnan (1843-1916);

- Aimé Joseph de Fleuriau (24 janvier 1870 à La Rochelle - 19 janvier 1938 à l'hôpital d'Ismaïlia), ambassadeur de France en Chine en 1921, puis à Londres de 1924 à 1933, grand-officier de la Légion d'honneur, se marie le 14 avril 1900 à Paris 16e avec Pauline Bardac (1862-1937);

- Louis François Adrien de Fleuriau (27 juin 1872- ), lieutenant-colonel d'infanterie, officier de la Légion d'honneur[9], se marie le 9 novembre 1904 avec Marguerite Pichard du Page (1880-ca 1970), dont trois fils. La comtesse de Fleuriau sera la dernière habitante - jusqu'à son décès - de l'hôtel familial du 10 rue Fleuriau.

- Louis-Aimé de Fleuriau (15 août 1827 à Paris 8e - 19 juin 1891 à La Rochelle), secrétaire de nombreuses ambassades puis conseiller général du canton de Courçon d'Aunis, chevalier de la Légion d'honneur, se marie le 12 mai 1868 à La Rochelle avec Marie Magnan (1843-1916);

- Aimé-Benjamin de Fleuriau, (12 juin 1785 à La Rochelle - 3 décembre 1862 - Paris) - marié le 30 octobre 1824 en l'église de la Sainte-Madeleine de Paris avec Geneviève-Désirée-Elisa du Buc - est capitaine de vaisseau, gouverneur par intérim du Sénégal en 1817, directeur au ministère de la Marine et grand officier de la Légion d'honneur;

- François-Charles-Benjamin Fleuriau (17 août 1758 - 1759);

- Suzanne-Catherine Fleuriau (24 février 1760 - 14 november 1783 à Bédarieux), mariée à Aaron de Seymandry, baron de Saint-Gervais;

- Louis-Benjamin Fleuriau de Bellevue (24 février 1761 - 9 février 1852), savant géologue, etnologue et membre de la Chambre des députés, officier de la Légion d'honneur;

- Marie-Anne-Sara Fleuriau (18 janvier 1763- 1765);

- Marie-Adélaïde Fleuriau (22 mai 1766 - 1833) mariée à Charles-Pierre Pandin de Romefort, chevalier, lieutenant-colonel au régiment d'Agénois, sans postérité;

- Aimé-Paul Fleuriau, seigneur de Touchelonge (27 mars 1757 à La Rochelle - 18 septembre 1793 lors d'une escale en Amérique)[7], se marie en 1783 avec Julie-Catherine Laval (1766-1828)[8]. Devenu dès 1775 conseiller secrétaire du roi, il sera receveur général à Moulins et représentant du district des Capucins et de la Chaussée-d'Antin à la Commune de Paris. Contrairement à son frère cadet, il s'intéresse de très prés aux affaires coloniales et meurt à Philadelphie - probablement de la maladie de Siam, ou fièvre jaune - au cours d'un voyage qui devait le mener à Saint-Domingue afin d'examiner la situation des colons et sur la plantation de Bellevue où "les nègres réclamaient leur maître";

- Aimé-Benjamin Fleuriau (24 juillet 1709 - 31 juillet 1787), écuyer et seigneur de Touchelonge, marchand habitant de Saint-Domingue puis officier commensal de la Maison du roi en 1755, se marie le 17 août 1756 à Cestas en Gironde avec Marie-Anne Suzanne Liège (3 janvier 1733 - 1806), fille de François Liège (1697-avant 1750) - négociant à La Rochelle et à Bordeaux - et de Marie-Anne-Suzanne Bernon (1707-avant 1808);

- Paul Fleuriau dit Chasseau (26 juillet 1684, Châtellerault - 17 mars 1743, Saint-Domingue) s'est installé à Saint-Domingue en 1710. Mort célibataire, il possédait une sucrerie à Montrouis, à une douzaine de lieux au nord de Port-au-Prince. Revendue le 10 juin 1755 - pour 100 000 livres de la colonie - à Jean Pasquet de Lugé, elle est aujourd'hui située sur un site nommé Delugé.

- François Fleuriau (27 février 1667 - 1729) qui exploite, place Habert à La Rochelle, la "raffinerie des Trois-Marteaux" avec son gendre Elie-Joseph Chamois; il se marie en secondes noces en 1708 avec sa cousine, Marie-Anne Fleuriau ((1684-)

- Aimé-Benjamin Fleuriau (1707-1787) a eu de sa liaison avec Jeanne dite Guimbelot[10] alias Jeanneton, Marie-Jeanne Gimbelot ou Guimblot - négresse née vers 1720 à la Croix-des-Bouquets, affranchie avant 1740 et décédée avant 1787 - des enfants mulâtres nés à Saint-Domingue dont certains - surnommés Mandron - sont cités dans son testament :

- Jean-Baptiste Fleuriau, dit Mandron (1740-10 avril 1785), mulâtre libre demeurant à Port-au-Prince, propriétaire d'une habitation à Mirebalais que lui a donné son père en 1777; dont Théodat Mandron, décédé après le 14 juillet 1801, qui habite à Mirebalais et Charlotte Mandron, décédée après le 14 juillet 1801, qui habite à Mirebalais;

- Marie-Jeanne Fleuriau dite Mandron alias Jeanne-Marie alias Geneviève (née le 15 juin 1741 et baptisée le 2 août 1741, Croix-des-Bouquets - 24 novembre 1793, La Rochelle);

- Marie-Chalotte Fleuriau dite Mandron (née en septembre 1742 et baptisée le 8 octobre 1742 - inhumée le 1er août 1773, église des Récollets, La Rochelle);

- Joseph-Benjamin Fleuriau-Mandron (né le 29 septembre 1743 et baptisé le 27 octobre 1743);

- Pierre-Paul Fleuriau-Mandron (né le 8 janvier 1745 et baptisé le 21 février 1745; décédé le 17 septembre 1802, Le Port-au-Prince), marié à Victoire Meurise. Il est assassiné en 1802 par Jean-Jacques Dessalines, pendant la révolution haïtienne, au cours de la guerre entre Toussaint Louverture et André Rigaud; dont :

- Un fils, qui a assisté au massacre de son père et se suicide en 1802 pour ne pas voir l'enrôlement de force des hommes de couleur de Mirebalais par Dessalines[11];

- Louise-Célestine Fleuriau-Mandron (-1803);

- Jean Fleuriau-Mandron (né le 8 avril 1747 et baptisé le 11 juin - mort jeune);

- Toinette Fleuriau-Mandron (née le 3 août 1748 et baptisée le 1er octobre);

- Marie-Magdeleine Fleuriau-Mandron (née en 1749).

- Aimé-Benjamin Fleuriau (1707-1787) a eu de sa liaison avec Jeanne dite Guimbelot[10] alias Jeanneton, Marie-Jeanne Gimbelot ou Guimblot - négresse née vers 1720 à la Croix-des-Bouquets, affranchie avant 1740 et décédée avant 1787 - des enfants mulâtres nés à Saint-Domingue dont certains - surnommés Mandron - sont cités dans son testament :

La sucrerie Fleuriau à Saint-Domingue[12]

A Saint-Domingue l'habitation d'Aimé-Benjamin Fleuriau est une représentation typique des habitations de l'île. Elle fait partie des plus grandes habitations de l'île avec 327 hectares et 300 esclaves. Composée de deux moulins, une sucrerie à deux équipages, de cinq chaudières, une guildiverie (outil de production du tafia), deux purgeries (pour le sucre), une étuve et de nombreux bassins. Parmi les différents bâtiments on trouve la Grande-Case, maison du maître, un hôpital, des cuisines, ainsi que la case de l'économe pour les domestiques. En plus de tout cela, on peut trouver un clocher, un colombier, une forge, une tonnellerie, une charronnerie, une machoqueterie, ainsi que d'autres remises et entrepôts.

Plan général de Cul de Sac à Saint-Domingue[13]

Plan général de Cul de Sac à Saint-Domingue[13]

Sont présents également deux villages d'esclaves, l'un pour les privilégiés (sucriers, chauffeurs, ouvriers divers), l'autre pour les nègres de culture tandis que quinze cases sont réservées aux esclaves qu'il faut isoler (malades, nègres nouveaux).

Les esclaves

Selon les Inventaires du mobilier, l'atelier est composé d'environ 300 personnes dont une grande partie est née sur place. Les autres sont originaires du Sénégal, de la côte de Guinée et des pays Bantous (les Congos). En règle générale on note une grande dénatalité due au déséquilibre des sexes. Dans le cas de la sucrerie Fleuriau, on essaye de lutter contre ce phénomène en améliorant les conditions d'accouchement, en proposant des récompenses aux mères et en prenant en charge les enfants.

Il existe plusieurs catégories d'esclaves, d'abord les domestiques (principalement des femmes), des ouvriers spécialisés ou nègres à talent, ceux considérés comme invalides réalisent des tâches moins physiques. Les plus anciens, les créoles et certaines familles ont accès aux meilleurs tâches tandis que les femmes et les bossales (esclaves nés en Afrique) occupent les fonctions les moins gratifiantes. Les esclaves sont logés dans des cases en bois rudimentaires sans pour autant dépasser le nombre de cinq ou six par case.

Le personnel blanc

Du personnel non esclave travaille également sur la propriété, cela représente une dizaine de personnes. En premier lieu, le gérant de l'exploitation qui s'occupe de tout lorsque le propriétaire n'est pas sur place. D'autres hommes (raffineurs, laboureurs, guildiviers...) viennent également travailler dans des conditions difficiles et pour un salaire très faible. Certains corps de métiers interviennent périodiquement comme des chirurgiens ou des vétérinaires. Un procureur intervient également pour gérer la comptabilité et l'administration, il touche 3% du revenu brut de l'habitation Fleuriau.

" Finalement, l'habitation se présente comme un monde en vase clos, replié sur lui-même, une vaste usine en perpétuel chantier où les premières et seules règles sont le travail et la discipline. Au-delà de ses limites s'ouvre pour l'esclave le monde mythique et quasi-inimaginable de la liberté retrouvée mais aussi de tous les dangers : celui du marronnage que seuls de rares fugitifs connaîtront "[14]

Notes et références

- Archives nationales d'Outre-mer : Fleuriau, Aimé Benjamin, négociant à la Rochelle, habitant à Saint-Domingue, demande de lettres de noblesse 1775

- « Journal de l'habitation Fleuriau pendant l'année 1786 » [https://archives.charente-maritime.fr/sites/charente_maritime_archives/files/2021-05/Journal_plantation_1786_0.pdf%5D

- « 61 J 39 - Gestion de l'habitation Fleuriau à Port-au-Prince par les sieurs Leremboure, procureur et Arnaudeau, régisseur - 1776-1799 Archives départementales de la Gironde », sur Archives départementales de la Gironde (consulté le )

- Bulletin de la Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 1891, p. 245, 301-303 (lire en ligne)

- Charles Washington Baird, Histoire des réfugiés huguenots en Amérique, Société des livres religieux, Toulouse, 1886, p. 169, 187, 305 (lire en ligne)

- Henri Beauchet-Filleau, Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou, Société française d'imprimerie et de librairie, Poitiers, 1905, tome 3, p. 442 (lire en ligne)

- « Portrait d'Aimé Paul Fleuriau de Touchelongue », sur Alienor.org (consulté le )

- « Portrait présumé de Julie Catherine laval épouse Fleuriau de », sur Alienor.org (consulté le )

- « Cote 19800035/1293/49456 », base Léonore, ministère français de la Culture

- Jennifer L. Palmer, Intimate Bonds. Family and Slavery in the French Atlantic, University of Pennsylvania Press, Philadelphie, 2016, p. 132-133, (ISBN 978-0-8122-4840-1) (aperçu)

- Jacques de Cauna, Au temps des isles à sucre, p. 55-56.

- Jacques de Cauna, Une grande habitation de Saint-Domingue. La sucrerie Fleuriau de Bellevue, La Crèche, La Geste, , p. 104-110

- « Archives départementales de la Charente-Maritime », sur archives.charente-maritime.fr (consulté le )

- Jacques de Cauna, Une grande habitation de Saint-Domingue. La sucrerie de Bellevue, La Crèche, La Geste, , p. 110

- Bulletin de la Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 1891, p. 301

Annexes

Bibliographie

- Jacques de Cauna, Une habitation de Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle : la sucrerie Fleuriau de Bellevue, thèse de doctorat de 3e cycle, université de Poitiers, 1982 ;

- Jacques de Cauna, Les Fleuriau et Saint-Domingue, dans Une autre Amérique, Musée du Nouveau-Monde, La Rochelle, 1982 ;

- Jacques de Cauna, Une réussite de planteurs-négociants à Saint-Domingue : les Fleuriau, dans Bulletin du Centre d’Histoire des Espaces Atlantiques, 1985, no 2, p. 151-174 ;

- Jacques de Cauna, De La Rochelle à Port-au-Prince : l’habitation Fleuriau de Bellevue (1743-1803), dans Conjonction, Revue de l’Institut Français d’Haïti, 1986, no 168, p. 59-88 ;

- Jacques de Cauna, L'irrésistible ascension du Rochelais Aimé-Benjamin Fleuriau, dans Historia thématique : L'esclavage, un tabou français enfin levé, no 80, novembre-, p. 22-27 ;

- Jacques de Cauna, Au temps des isles à sucre. Histoire d'une plantation de Saint-Domingue au XVIIIe siècle, éditions Karthala, Paris, 2003, (ISBN 2-84586-352-7)

- Jacques de Cauna, Les Fleuriau, de La Rochelle à Saint-Domingue : le parcours de réussite, dans sous la direction de Mickaël Augeron, Didier Poton, Bertrand Van Ruymbeke, Les Huguenots et l'Atlantique, PUPS, Les Indes Savantes, Paris, 2009, p. 497-510 ;

- Jacques de Cauna, Une famille transatlantique : les Fleuriau, dans Les cahiers de la Framespa, 2012, no 9 (lire en ligne)

- Jacques de Cauna, Une famille rochelaise transatlantique : Les Fleuriau dans Laurent Vidal et Didier Poton, Du Brésil à l'Atlantique. Essais pour une histoire des échanges culturels, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2014, p. 181-197, (ISBN 978-2-753534-37-7) (aperçu).

- Jacques de Cauna, Fleuriau, La Rochelle et l'esclavage, co-édition Le Croît Vif, Saintes, Les Indes Savantes, Paris, 2017, (ISBN 978-2-84654-466-5) ; 242 p.

- Jacques de Cauna, "Une grande habitation de Saint-Domingue. La sucrerie Fleuriau de Bellevue", in Annick Notter et Erick Noël (dir.), Un monde créole, vivre aux Antilles au XVIIIe siècle, La Geste, La Crèche, 2017, p. 104-110.

- Jacques de Cauna, Fleuriau, La Rochelle et l'esclavage, Trente-cinq ans de mémoire et d'histoire, Les Indes Savantes, Paris, 2017, 243 p.