Agriculture de la Rome antique

L'agriculture de la Rome antique, comme pour les autres civilisations de l'Antiquité, est le secteur d'activité le plus important de l'économie romaine. Si elle a considérablement évolué en termes de paysage et de structure agricole, elle a peu évolué en termes de technique. Avec l'accroissement de la ville de Rome, le ravitaillement alimentaire devint une question de sécurité et aussi un enjeu de pouvoir, les populaires distributions alimentaires gratuites se multipliant.

Place de l'agriculture dans l'histoire de Rome

L’économie sous la période royale

L’archéologie a constaté depuis le Xe siècle av. J.-C. un lent développement de l’agriculture dans toute la zone du Latium avec l’implantation de nombreux villages, dont Rome n’est qu’un parmi d’autres (Ardée, Lavinium, Albe la Longue, etc.). La région formée par le Latium est constitué de vastes plateaux par endroits semi-arides, entrecoupés de sillons profonds et soumis aux vents marins. La forêt pousse spontanément en montagne. Cette région est toute indiquée pour l'élevage. La culture de céréale a été rendue possible avec des opérations de drainages durant la période préhistorique, les canaux de drainage étaient déjà moins bien entretenus voire hors d'usage à la création de Rome. Les Latins et donc les Romains cultivent des céréales pauvres (épeautre ou far et orge), de vigne (Vitis vinifera est attestée dans les tombes du Forum romain), l’olivier et le figuier sont connus.

Chaque maison a son jardin, y compris dans le périmètre de Rome, produisant choux, raves, fèves, lentilles.

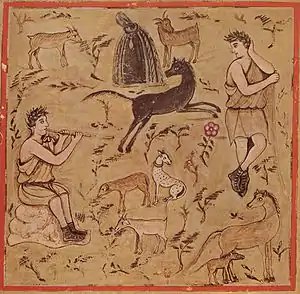

L’élevage est une activité importante, symbole de richesse (le latin pecunia a les deux sens, bétail et richesse). Les Romains élèvent moutons et chèvres pour la viande et le fromage, bœufs, ânes et chevaux comme animaux de trait. La volaille ne semble pas pratiquée.

Dans les lagunes aux bouches du Tibre on recueille le sel, produit exporté vers les montagnes par le chemin qui deviendra la via Salaria, tandis que les forêts côtières fournissent en abondance le bois. De nombreuses divinités agraires témoignent de l’activité agricole : Liber pour la vigne, Pomone pour les arbres fruitiers, Terminus pour les bornes limitant les champs, etc.

À l'origine, les terres étaient possédées par les clans des gens, la terre était partagée entre une zone partagée entre les membres du clan et d'autres lots plus petits, l'heredium, sur laquelle l'exploitant pouvait avoir sa maison et pouvait cultiver. L'hortus est le nom du jardin familial, cultivé par les femmes.

Sous la République

Dès le IVe siècle av. J.-C.[1], le Sénat romain crée les charges des édiles puis du Préfet de l'annone pour régler le ravitaillement de Rome. Les propriétés privées (à ne pas confondre avec les terres publiques qui sont une partie du territoire du vaincu qui appartient au peuple romain et qui est sous l'autorité du Sénat) s'agrandissent sans pour autant atteindre des superficies très importantes. Au IIe siècle av. J.-C., Rome domine la péninsule italienne, et les structures agricoles et sociales se transforment. La conquête de la Grande Grèce va permettre l'introduction de techniques agricoles intensives carthaginoises et grecques qui consistent en l'exploitation de vigne et d'arbres fruitiers comme l'olivier. Cette agriculture permet de dépasser le stade de l'auto-subsistance pour devenir exportatrice. La culture des céréales, peu favorable et à faible rendement est, elle, délaissée. Elle est compensée par l'importation de céréales siciliennes, moins chères que les céréales locales.

Les petits paysans, souvent obligés par la ruine d'aller grossir la plèbe urbaine, désertent les campagnes. Aux petites exploitations de polyculture, s'ajoutent des exploitations basées sur de plus grands domaines à main d'œuvre servile, les latifundia. Les terres prises à l'ennemi parviennent prioritairement aux riches patriciens, et alors que de nombreux paysans sont sans terre, et qu'il reste des terres sans paysans[2].

L'idéal du « romain moyen » devint un vétéran devenu propriétaire d'un petit domaine. Des colonies vont d'ailleurs s'implanter, avec plus ou moins de succès, sur ce modèle dans toutes les régions contrôlées.

Les édiles céréaliers créés par Jules César règlent pour un temps le ravitaillement de Rome, mais ils sont insuffisants.

Sous l'Empire

Ainsi en -23 une famine éclate à Rome, preuve de l'inadaptation des curatores frumenti à l'importance de leur tâche. Le Sénat et le peuple font pression sur Auguste pour qu'il accepte de s'occuper du ravitaillement en blé de la ville, ce qu'il accepte. C'est la première compétence qu'il retire aux magistrats républicains.

Il prend donc le contrôle du ravitaillement, ou cura annonae. Dans un premier temps, il se contente de détenir fort modestement le pouvoir et non le titre lié à ce pouvoir. Il fait ainsi tirer au sort parmi les sénateurs les plus élevés dans la hiérarchie du Sénat deux curatores frumenti (au singulier curator) qui portent le même nom que les fonctionnaires républicains chargés de cette tâche, nommés pour un an — ce qui respecte les principes de collégialité et d'annualité. Ils disposent de fonctionnaires pour les assister (scribae, præcones, accensi) et s'ils sont consulaires, de licteurs. Auguste cherche à les assimiler aux véritables magistrats de la République romaine. Mais en l'an 8 de notre ère une famine éclate, preuve de l'inadaptation des curatores frumendi à l'importance de leur tâche, Auguste réforme la fonction de préfet de l'annone.

Les conditions des esclaves ruraux s'adoucissent au début de l'Empire, à la suite des guerres serviles. Au Ier siècle, l'Italie disposait d'environ 5 millions d'ha cultivables, partagés en 600 000 fermes. Sur une population estimée à 6,5 millions, 2,5 millions de personnes travaillaient dans ce secteur dont 1 million de fermiers. 15 % des hommes actifs étaient nécessaires à produire les céréales. Plus tard, beaucoup de propriétaires constatent que de trop vastes terres coûtent trop cher à faire cultiver et ne rapportent pas assez, jusqu'à 6 % selon certains agronomes[2]. Ils divisent leur domaine en lots entretenus par des petits paysans sans terres, contre une redevance en nature et/ou en argent. Système qui allait aboutir au servage et à la polyculture du Moyen Âge.

Avec l'expansion, certaines provinces se spécialisent dans la production de céréale, de vin, d'huile en fonction de leurs conditions climatiques et de leur sol. Ce commerce n'est également possible que par la maîtrise de la Méditerranée par la marine et le contrôle des provinces. Il devient également vital pour l'approvisionnement de Rome car les sols d'Italie ne sont pas assez fertiles pour permettre à Rome, ville qui ira jusqu'à un million d'habitants, de se nourrir. Vespasien prit le pouvoir en effectuant un blocus d'Ostie, le port de ravitaillement de Rome. Les plus riches propriétaires préfèrent exploiter les terres des colonies, y trouvant une main d'œuvre asservie, plus docile, dans l'espoir d'obtenir leur liberté.

La petite propriété continue à régresser au IVe siècle. En effet les petits propriétaires ont de plus en plus de mal à satisfaire les exigences fiscales de l'Empire. Le statut de colon devient courant dans le monde rural. Là aussi, les colons n'ont plus le droit de quitter leur terre et les fils sont obligés de reprendre l'exploitation paternelle. Comme pour les corporations, cet immobilisme social est lié aux soucis d'avoir des rentrées fiscales sûres. Peu à peu, le paysan devient attaché à sa terre. Sous Théodose, quand le maître vend la terre, il vend le colon avec. Mais là encore, il existe des différences notables entre la partie orientale et la partie occidentale de l'Empire. L'Orient plus peuplé subit moins le colonat. Une paysannerie de petits et moyens propriétaires se maintient un peu partout et semble même majoritaire en Syrie[3].

La question agraire

La question agraire ou la répartition entre les terres publiques et les terres privées a empoisonné la politique durant toute la république. Contrairement à d'autres civilisations, la terre peut devenir propriété privée (heredium). Les édiles contrôlent aussi l'utilisation des terres publiques (ager publicus), et ils peuvent infliger des amendes à des personnes utilisant illégalement des pâturages de l'État. Nombre de petits paysans sont ruinés à cause des problèmes alors que les Latifundia prospèrent. Le problème agraire est une des causes de la chute de la République.

Le Decemviri Agris Dandis Adsignandis était le collège de magistrat spécialisé dans le contrôle et la distribution de l'ager publicus.

Innovations agricoles

L’outillage reste médiocre et peu d'inventions ne viennent faciliter le travail humain ou animal. Les Romains inventent le moulin à eau, permettant de substituer à la force musculaire l’énergie hydraulique. Ni l’irrigation, ni l’amendement des sols, ni l’élevage ne font de progrès significatif. Dans l’ensemble, les rendements sont médiocres. Certaines inventions viennent des provinces, comme la faucille de Gaule.

Production

La base de l’alimentation est l'orge, blé dur, moins souvent millet ou blé tendre. Le terme traditionnellement traduit par « blé » en français, peut en fait désigner toutes sortes de céréales : en réalité, 90 % des terres céréalières sont consacrées à l’orge. Si les Anciens sont bien conscients du meilleur apport nutritionnel du blé, l'orge est moins exigeant et offre un rendement plus élevé.

Les surplus de production agricole, tant pour l'Italie et que pour les provinces, doivent être livrés à Rome sous des conditions fixées par la loi. La production, sauf exception, doit être livrée en nature. La vente du blé représente un monopole, grâce auquel l'État n'a pas à craindre la concurrence des particuliers. Commerçant et fabricant, il vend l'ensemble des denrées dont il dispose, aux boulangers s'il s'agit de blé, aux autres commerçants de détail (suarii, pecuarii et les vinarii) pour les autres produits (respectivement porc, bœuf, vin). Les Romains pratiquent la Rotation culturale.

En Italie

L'élevage et la transhumance (à cause des zones de montagne) sont réservés aux grands propriétaires terriens qui emploient de nombreux esclaves. Les animaux élevés étaient les bovins (pour le cuir, la viande et les travaux), les chevaux (pour l'armée, les transports), les ânes (pour le transport), les ovins (pour le lait et la laine), seul le porc est élevé pour la boucherie. La pisciculture et l'ostréiculture n'apparaissent qu'au IIe siècle av. J.-C.[4]. L'apiculture est marginale.

Sous Tibère, en se reportant à certains manuels, la production agricole est évaluée à :

- 15 % de céréales, le secteur le plus important de l'économie romaine

- 6 % de vin

- 6 % d'huile d'olive

- 13 % d'autre activité rurale.

Des estimations récentes estiment que les surplus agricoles pour les céréales étaient d'environ 30 à 50 % par unité de surface ce qui permettait de nourrir la population urbaine. La ferme moyenne était d'environ une centuria soit environ 50 ha sur lequel travaillaient 6 laboureurs et 2 assistants. Elle pouvait produire 0,433 m3 par ha, soit 833 m3 en moyenne au total, sur lequel 104 utilisés comme semence[5]. Le reste de la récolte était vendue et enfin une petite partie stockée en sécurité. Ce rendement n'a de nouveau pu être atteint qu'à partir du XVIIIe siècle.

Les fermes à vignoble, plus petites que les fermes à céréale, permettent d'obtenir environ 30 amphores[6] de vin par ha. Dans l'ensemble de la péninsule italienne, il faut distinguer les régions qui sont astreintes à livrer du blé, du bétail et du vin de certaines régions de l'Italie du Sud expressément désignées : porc pour la Campanie et le Samnium, porc et vin pour la Lucanie, vin et bœuf pour le Bruttium. Ces quatre régions sont placées sous l'autorité directe du préfet de la Ville. Seules les régions astreintes à la livraison de vin, peuvent fournir l'équivalent en monnaie.

Les provinces

Certaines provinces sont nommément astreintes aux livraisons en nature, par exemple l'Égypte pour le blé jusqu'à la fondation de Constantinople, date à laquelle ses livraisons seront exclusivement réservées à la seconde capitale, l'Afrique pour l'ensemble du blé et de l'huile, l'Hispanie et la Corse-Sardaigne pour le blé. Certaines provinces ne sont amenées à livrer qu'en cas d'approvisionnement insuffisant, par exemple la Gaule et la Germanie pour le blé.

Sources antiques

Les Romains, pour bénéficier au mieux des ressources que leur donnaient leurs colonies nouvellement acquises, ont très tôt cherché à optimiser leur agriculture en adoptant des techniques plus productives. Les auteurs Scriptores rei rusticae, avec le soutien de l'État, ont largement contribué à la diffusion de méthodes plus efficaces pour l'agriculture et l'élevage.

Les ouvrages sur l'agriculture romaine sont le sujet le mieux conservé parmi la littérature technique romaine, malgré les pertes. Le De agri cultura de Caton l'Ancien est le plus ancien, recueil de conseils pratiques notamment pour l'exploitation des oliveraies et des vignobles. Vers 146 av. J.-C., le Sénat fit traduire en latin par Decimus Silanus le traité de Magon le Carthaginois, auteur le plus célèbre en la matière. Les traités des Saserna père et fils et celui de Tremellius Scrofa sont perdus, en revanche les trois livres du Res rustica de Varron publié en 37 av. J.-C. nous sont parvenus. On possède aussi les douze livres de Columelle, et des livres de l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien sont consacrés aux plantes et aux animaux domestiques, particulièrement les XIV, XV et XVII[7].

Les Geoponica (forme latinisée du grec Γεωπονικοι) est un terme qui regroupe les auteurs grecs ou romains sur l'élevage et l'agriculture, dont des éléments des traductions du traité de Magon. De nombreux ouvrages et compilations (les Géoponiques) visent à l'amélioration des techniques et sont considérés par les grecs comme des traités d'économie.

Les principaux ouvrages latins sur l'agriculture ont été compilés dans le Libri de re rustica, publié pour la première fois à Venise en 1472.

Autres auteurs : Cassius Dionysus, Diophane de Nicée, Palladius, Vindonius Anatolius

L'Histoire des animaux d'Aristote est aussi une source possible (grec. Περὶ τα ζωα ιστοριαι) 545a ; 573a-b, 595a.

Religion et mythologie

- Romulus était un berger

- Hercule et les bœufs d'Evandre

- Légende de Cincinnatus

Dieu principal Cérès

Autre Divinités de la religion romaine :

| agricole | élevage | autres |

|---|---|---|

|

Horta, déesse étrusque du jardinage.

Les fêtes religieuses liées à l'agriculture sont :

23 février : TERMINALIA

Dieu fêté : Terminus

BUT : Protéger les bornes qui marquaient les limites entre les propriétés privées. Déroulement : On sacrifiait un agneau ou une truie entre voisins. Une cérémonie publique près d'une borne située à 9 km de Rome. Le nom vient de "terminus, i, m" la borne.

17 mars : LIBERALIA

Dieu fêté : Liber (Bacchus)

BUT : Assurer la fertilité des champs et des hommes. Déroulement : Les paysans se réunissent à Rome pour chanter, danser, s'amuser. Les prêtresses liber (vieilles femmes couronnées de lierre) vendent dans les rues des gâteaux de miel. Elles en prélèvent une partie pour la brûler, au nom de l'acheteur, en l'honneur de Liber. Ce jour-là, les jeunes gens quittent l'enfance pour passer à l'âge adulte

19 avril : CERIALIA

Dieu fêté : Cérès

BUT : assurer la croissance des céréales. Déroulement : Au pied de l'Aventin, le flamine de Cérès sacrifiait une truie, devant l'assistance vêtue de blanc. On se rendait ensuite au CIRCUS MAXIMUS où l'on assistait à une course de renards portant des torches enflammées à leur queue. La cérémonie se terminait par une course de chevaux.

23 avril : VINALIA PRIORA (fête du vin)

Dieu fêté : Jupiter

BUT : S'assurer la protection de Jupiter pour les vendanges Déroulement: On répandait sur le sol une coupe de vin de la vendange précédente pour honorer Jupiter. Il était interdit de vendre son vin avant cette date.

25 avril : ROBIGALIA

Dieu fêté : Robigo et Quirinus

BUT : Faire venir la rouille (champignon microscopique qui fait dépérir la mauvaise herbe). Déroulement : Le flamine de Quirinus se rend dans le bois sacré de Robigo (divinité censée envoyer au blé la rouille), au Nord de Rome, accompagné de fidèles vêtus de blanc. Il sacrifie un chien roux et un mouton.

29 mai : AMBARVALIA

Dieu fêté : aucun

BUT : Purifier les champs avant la maturité des céréales Déroulement: On sacrifiait un porc, un bélier et un taureau. Cette fête fut d’abord mobile avant d’être fixe.

19 août : VINALIA RUSTICA

Dieu fêté : Jupiter

BUT : Obtenir de Jupiter qu'il retienne sa foudre et ses orages contre les vignes

21 août : CONSUALIA

Dieu fêté : Consus (dieu protecteur des réserves, son nom vient de Condere : enfouir, mettre en réserve). Seia (d'après Semen "semence") : idole protectrice des semences. Messia (d'après Messis, "moisson") : idole protectrice des moissons. Tutulina (d'après Tutus, "en lieu sûr, protégé") : idole protecteur des réserves de blé.

BUT: protéger les récoltes. Déroulement : Cette fête joyeuse avait lieu au pied du mont Palatin où Consus avait un sanctuaire souterrain. Le flamine Quirinalis et les vestales accomplissaient un sacrifice. On ne faisait pas travailler les animaux de trait, on les couronnait de fleur et ils faisaient la course.

C'est lors de la première célébration que Romulus fit enlever les Sabines par ses compagnons

15 décembre : CONSUALIA

Dieu fêté : Aucun

BUT : Sortir le blé des réserves pour le moudre Déroulement : Courses d'ânes, de mulet et de chevaux de trait.

19 décembre : OPALIA

Dieu fêté : Aucun

BUT : Vendre son blé Déroulement : le blé est vendu sur le forum de Rome (anciennement le marché)

Notes et références

- voir Tite-Live iv. 12, 13 avec quelques réserves

- Agriculture dans Lexique d'histoire et de civilisation romaines

- Alain Ducellier, Michel Kaplan et Bernadette Martin, (1978), p. 29

- Élevage dans Lexique d'histoire et de civilisation romaines. Voir par exemple entre le Ier et le IIe siècle, le Vivier des Sardinaux, en Gaule, à Sainte-Maxime

- Dans une ferme moderne le rapport n'est pas de 1 pour 8, mais de 1 pour 200

- 780 litre

- Claude Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen 264–27 av. J.-C., Tome 1 Les structures de l’Italie romaine, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio, l'Histoire et ses problèmes », Paris, 2001 (1re éd. 1979), (ISBN 2-13-051964-4), p. 96-97

Voir aussi

Bibliographie

- René Martin, Recherches sur les agronomes latins et leurs conceptions économiques et sociales, Paris, 1971, 418 p.

- (en) K. D. White, Agricultural Implements in the Roman World, Cambridge, 1967.

- La vie de la Rome antique, Que sais-je ? no 596. (ISBN 978-2-13-043218-0)

- É. Demougeot, « Attila et les Gaules », Mémoires de la société d’agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne, 73, 1958, p. 7-42.

- Jean-Luc Lamboley, Lexique d'histoire et de civilisation romaines. (ISBN 978-2-7298-5547-5)

Articles connexes

- Congiaire

- Ager publicus et Ager romanus

- Arpenteurs romains

- Horti

- Cura Annonae (fourniture en céréales de la Ville de Rome)

- Déforestation durant l'Empire romain

- Agriculture dans l'Égypte antique et Agriculture en Grèce antique.