Abbaye Notre-Dame de Sénanque

L'abbaye Notre-Dame de Sénanque est un monastère cistercien en activité, et situé sur la commune de Gordes, dans le département français de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Abbaye Notre-Dame de Sénanque | ||||

Vue générale de l'abbaye. | ||||

| Diocèse | Diocèse d'Avignon | |||

|---|---|---|---|---|

| Numéro d'ordre (selon Janauschek) | CCLXXXIV (284)[1] | |||

| Fondation | 1148 | |||

| Dissolution | 1791-1857 et 1903-1926 | |||

| Abbaye-mère | Abbaye de Mazan Abbaye de Lérins |

|||

| Lignée de | Abbaye de Cîteaux | |||

| Abbayes-filles | Abbaye des Chambons Abbaye Sainte-Catherine d'Avignon |

|||

| Congrégation | Ordre cistercien | |||

| Période ou style | Architecture romane | |||

| Protection | ||||

| Coordonnées | 43° 55′ 42″ nord, 5° 11′ 13″ est[3] | |||

| Pays | ||||

| Département | Vaucluse | |||

| Commune | Gordes | |||

| Site | http://www.senanque.fr | |||

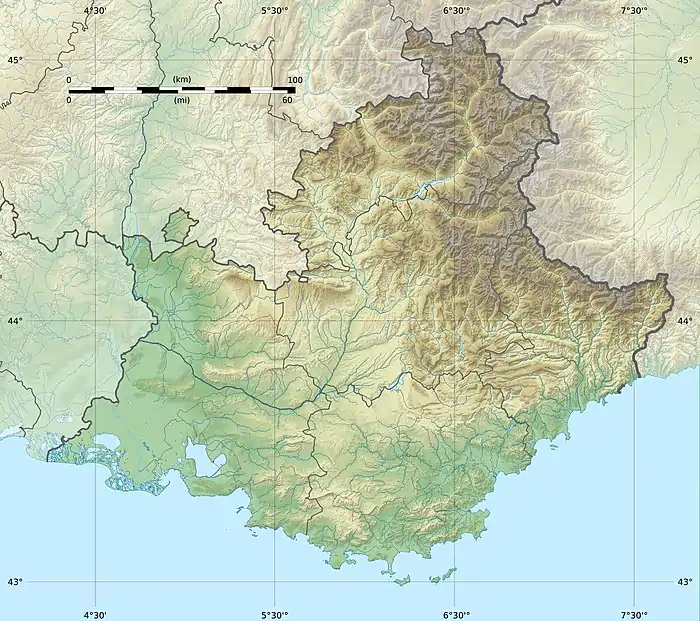

| Géolocalisation sur la carte : Vaucluse

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Fondé en 1148, il devient abbaye en 1150. Celle-ci fait partie, avec l'abbaye de Silvacane et l'abbaye du Thoronet, des « trois sœurs provençales », qui témoignent du grand rayonnement de l’ordre cistercien en Provence.

Aujourd'hui prieuré de l'abbaye de Lérins, le monastère, situé dans le vallon où coule la Sénancole, est toujours occupé par une communauté de 6 moines cisterciens de la congrégation cistercienne de l’Immaculée Conception.

Histoire de l'abbaye de Sénanque

Le monastère est fondé sur le territoire de Gordes le (9 de calendes de juillet), à l'initiative d'Alphant (ou Alsaur), évêque de Cavaillon, par des moines cisterciens venant de Mazan (ou Mansiade) dans l'Ardèche. Ceux-ci s'installent dans l'étroite vallée de la Sénancole qui fait partie de l'apanage des seigneurs de Gordes. Au mois d'octobre 1150 l'un d'eux, Guiran de Simiane, la donne à Pierre, premier abbé.

Sénanque prospère rapidement au point que, dès 1152, sa communauté est assez nombreuse pour fonder une seconde abbaye dans le Vivarais. Elle bénéficie de nombreuses donations, en particulier de la famille des Simiane et des seigneurs de Venasque.

Le monastère ne tarde pas à installer, parfois très loin, des « granges », sortes d'annexes à la tête des exploitations qui sont mises en valeur par les frères convers, moines « auxiliaires » chargés des tâches agricoles. Mais l'abbaye accumule des richesses peu compatibles avec les vœux de pauvreté : au XIVe siècle, c'est la décadence. Le recrutement et la ferveur diminuent tandis que la discipline se relâche. Pourtant, la situation s'améliore et le monastère retrouve sa dignité en s'efforçant de respecter l'esprit des fondateurs.

En 1544, lors des guerres de religion, des moines sont pendus et le monastère est incendié par les Vaudois et le bâtiment des convers détruit.

À la fin du XVIIe siècle, Sénanque ne compte plus que deux religieux. Elle est, par chance, vendue comme bien national en 1791 à un acquéreur qui la préserve de toute destruction et va jusqu'à la faire consolider. Rachetée par l'abbé de Lérins, Dom Barnouin, en 1857, elle retrouve sa vocation d'origine : des bâtiments nouveaux viennent flanquer les anciens et 72 moines s'y installent. En 1903, à la suite de l'expulsion des congrégations, les moines sont chassés de l'abbaye[4].

Le XXe siècle : prieuré de l'abbaye de Lérins

Ce n'est qu'en 1926 que la vie conventuelle reprend à Sénanque[4], désormais prieuré de l'abbaye de Lérins. En 1969, les cinq moines qui restent ne sont pas à même de subvenir aux frais d'entretien du monastère. Ils quittent les lieux pour se retirer dans leur maison mère, dans les îles de Lérins[5].

L'abbaye est classée au titre des monuments historiques une première fois par arrêté du 10 avril 1921 pour son église, cloitre, le bâtiment contenant au rez-de-chaussée la salle capitulaire et au premier étage le dortoir voûté, et une deuxième fois par arrêté du 27 novembre 1970 pour les ailes ouest et sud du cloître[2].

Le centre national de rencontres

La même année, un accord de mécénat industriel est alors négocié entre l'abbé de Lérins et l'industriel Paul Berliet, qui recherche un site où établir un centre culturel. Le 24 octobre, la société Berliet signe un bail de trente ans. Elle prend en charge la restauration[6] et s'engage à préserver l'aspect cultuel du site, à restaurer et à entretenir les bâtiments, et à permettre aux moines de réintégrer les lieux avant la fin du contrat. Les travaux, financés pour moitié par la société Berliet, se font dans le respect des matériaux et des techniques d'origine[5].

Paul Berliet demande au poète et écrivain Emmanuel Muheim de créer à Sénanque un « centre national de rencontres », avec l'appui du ministère de la Culture. De 1970 à 1988, le centre de rencontres de Sénanque est l'un de ces lieux d'effervescence et de retrait où historiens et poètes, spécialistes des religions, artistes et sociologues échangent sans frontières : François Cheng, Alain Touraine, Jean Tinguely, Michel Rocard, Edgar Morin, Claude Geffré, Henri Maldiney, Pierre Mendès France et d'autres y passeront[6].

L'abbaye s'ouvre aux visiteurs — ils sont près de 20 000 par an dès 1988[6] —, se dote d'une librairie, d'une hostellerie. Pendant près de vingt ans se succéderont concerts, colloques[7], séminaires, conférences, expositions (Jacques Bouffartigue en 1972 ; Robert Droulers en 1970, 1973, 1986), projections de cinéma (Tarkovsky[6]), fêtes, stages, retraites, cercles d'études, publications…

Association Incitation à la Création

Une autre partie de l'abbaye (l'aile la plus récente au nord) héberge, de 1977 à 1985, sous la direction de Claude-Louis Renard, les expositions de l'association Incitation à la Création[8], ainsi que le musée du Sahara à l'étage et une boutique de souvenir en rez-de-jardin, qui abrite aussi une librairie religieuse.

Reprise de la vie monacale

Une nouvelle petite communauté de moines cisterciens vient de Lérins en 1988[9]. En 2012, ils sont dix à résider à Sénanque, le monastère demeurant une dépendance de l'abbaye de Lérins. En 2022, ils ne sont plus que six.

Abbés

- 1150-1184 : Pierre I

- 1184-1198 : Guigues

- 1198-1208 : Guillaume I Dalmace

- 1208-1212 : Pierre II

- 1212-1216 : Dolicien I

- 1216-1222 : Boniface

- 1222-1230 : Pierre III d’Albèges

- 1230-1231 : Dolicien II

- 1231-1235 : Gautier

- 1235-1242 : Gérard I

- 1242-1251 : Guillaume II

- 1251-1255 : Pierre IV d’Orange

- 1255-1260 : Bertrand I Ithier

- 1260-1272 : Durand

- 1272-1274 : Pierre V Evrard

- 1274-1276 : Guillaume III Pélissier

- 1276-1285 : Bertrand II de Nérée

- 1285-1290 : Guillaume IV d’Urnois

- 1290-1328 : Bernard I Clément de Mez d’Argentan

- 1328-1349 : Pierre VI Clément de Mez d’Argentan

- 1349-1356 : Bertrand III

- 1356-1368 : Bernard II

- 1368-1391 : Rican Raimbaud

- 1391-1440 : Jean I

- 1440-1445 : Gaspard I Négrel ou Nigrelly[10]

- 1445-1450 : Béranger Borgarelli

- 1450-1475 : Jean II de Ferrières

- 1475-1509 : Jean III de Casalet

- 1509-1529 : François d'Estaing

- 1533-1540 : Pierre VII de Forli

- 1540-1548 : César Trivulce

- 1566-1597 : Elzéar de Rastel

- 1597-1600 : Antoine de Michaëlis

- 1600-1630 : Gaspard du Laurens

- 1632-1650 : Joseph de Berton des Balbes de Crillon

- 1650-1679 : Philippe-Guillaume d’Ancézune-Cadart de Tournon de Caderousse

- 1679-1683 : Toussaint Rose

- 1683-1715 : Armand de Béthune-Sully d’Orval

- 1715-1739 : Christophe de Pajot du Pont

- 1739-1781 : Paul I Alexandre-Louis de Pins de Roquefort

- 1781-1787 : Vacance

- 1787-1791 : Claude-Jean-François de Demandolx

- 1791-1857 : Suppression

- 1857-1873 : Marie-Bernard III Léon Barnouin, abbé de Lérins

- 1873-1880 : Marie-Gérard II Germont

- 1880-1898 : Vacance

- 1898-1904 : Marie-Léonce Granet

- 1904-1926 : Vacance

Prieurs

- 1926-1932 : Marie-Augustin

- 1932-1969 : Marie-Maurice Soc

- 1969-1988 : Marie-Bernard IV de Terris, abbé de Lérins

- 1988-1997 : Pierre VIII Villette

- 1997-présent : Jean-Marie Gervais

Architecture

Architecture extérieure

L'abbatiale, d'un style roman très sobre, est édifiée en calcaire[11], taillé et assemblé en grand appareil régulier. Les toitures sont couvertes de lauzes. Elle présente une orientation peu fréquente : le conodine étant orienté au nord-est et la façade principale au sud-ouest. Habituellement symbolique, elle a été ici déterminée par le sens de la vallée.

L'abbaye et son champ de lavandin fleuri,

L'abbaye et son champ de lavandin fleuri,

depuis le nord. Vue latérale sur le chevet.

Vue latérale sur le chevet.

Le chevet et le clocher

Le chevet est composé d'une abside semi-circulaire unique. Cette abside est couronnée d'une corniche moulurée et est percée de trois baies en plein cintre à simple ébrasement surmontées chacune d'une arcade en forme de sourcil. Elle s'appuie sur la croisée du transept qui présente des pans coupés, des trous de boulin (trous laissés par les échafaudages) et une corniche saillante soutenue par des corbeaux géométriques.

La croisée du transept est surmontée par un petit clocher carré percé lui aussi de trous de boulin et couronné par un toit en pierre de taille terminé par une croix de pierre. Ce clocher est typique de l'architecture romane cistercienne, qui prône la sobriété.

Le chevet.

Le chevet. Le chevet.

Le chevet. Le clocher.

Le clocher.

La façade latérale

La façade latérale est rythmée par cinq puissants contreforts situés au-dessus du collatéral et est surmontée d'une corniche saillante aux corbeaux géométriques, similaire à celle de la croisée.

La façade principale

La façade principale, soutenue par deux puissants contreforts, est percée de deux étroites fenêtres à double embrasure et à voussure en plein cintre surmontées d'un grand oculus orné de douze lobes. Elle aussi est percée de trous de boulin.

Le cloître

L'abbaye possède également un cloître roman dont les galeries sont rythmées par des arcs de décharge abritant des triplets d'arcades en plein cintre supportées par des colonnes surmontées de chapiteaux à feuilles d'eau[12].

La façade principale.

La façade principale. Cloître de l'Abbaye Notre-Dame de Senanque

Cloître de l'Abbaye Notre-Dame de Senanque Chapiteaux à feuilles d'eau.

Chapiteaux à feuilles d'eau.

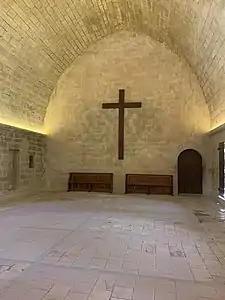

Architecture intérieure

Tête de diable de l'abbaye.

Tête de diable de l'abbaye. Anciens dortoirs des moines cisterciens de l'Abbaye de Notre-Dame de Senanque

Anciens dortoirs des moines cisterciens de l'Abbaye de Notre-Dame de Senanque

L'abbaye aujourd'hui

Une partie de l'abbaye se visite, comme le dortoir des moines de chœur, l'abbatiale, le cloître ou encore la salle capitulaire. Les moines se réunissaient dans cette dernière, assis sur des gradins, pour lire et commenter les Écritures, recevoir les vœux des novices, veiller les défunts et prendre d'importantes décisions.

Vie monastique

Le mouvement cistercien prônait un idéal ascétique et la règle bénédictine primitive était observée dans les établissements avec une extrême rigueur : isolement, pauvreté, simplicité, seules voies pouvant mener à la béatitude.

Les conditions de vie des cisterciens sont donc encore aujourd'hui très dures : les offices, la prière, les lectures pieuses alternent avec les travaux manuels, le temps de repos ne dépassant pas sept heures (le premier office a lieu à quatre heures et demie[13] du matin, le second à l'aube) ; les repas, pris en silence, sont frugaux. Autrefois les moines couchaient tout habillés dans un dortoir commun dépourvu du moindre confort. Aujourd'hui ils dorment chacun dans une chambre individuelle que l'on appelle une cellule.

Activités

Les principales ressources des moines sont :

- la visite de l'abbaye ;

- la librairie religieuse ;

- la culture du lavandin ;

- la vente de miel et d'essence de lavandin ;

- la vente de divers produits originaires d'autres abbayes.

Retraites spirituelles

La communauté des moines cisterciens de Notre-Dame de Sénanque dispose d'une hôtellerie et reçoit des personnes désirant partager la vie de prière de la communauté dans le silence et le recueillement.

Sauvegarde de l'abbaye

Fin , les moines de la communauté lancent un appel aux dons pour la sauvegarde de l'abbaye. La nef de l'église du XIIe siècle menace de s'effondrer, le collatéral s'affaisse, il faut fermer l'édifice d'urgence avant d'entamer des travaux de consolidation et de rénovation, estimés à 2,2 millions d'euros[14]. Mais l'État et les collectivités ne peuvent pas tout assumer et il faut trouver au moins 800 000 euros de dons. Les moines mettent en place une grande campagne de communication et font appel à plusieurs célébrités, dont l'humoriste Élie Semoun, qui relaie l'appel aux dons sur son compte Instagram[15]. Stéphane Bern prend ensuite le relais, au nom de la défense du patrimoine. Notre-Dame de Sénanque fait partie des 18 sites français sélectionnés pour le Loto du Patrimoine de 2019[16].

Le financement des travaux est aujourd'hui assuré, grâce à un afflux massif de dons et à la prévision de ce que pourrait rapporter le Loto du patrimoine. Les travaux sont en cours (automne 2022)[14] .

Autour de l'abbaye

L'abbaye a servi de lieu de tournage au film Les Moinions dans lequel les enfants de l'école de Gordes ont joué.

Accès

On accède à l'abbaye par la route départementale 177A, courte extension de la route départementale 177.

Notes et références

- (la) Leopold Janauschek, Originum Cisterciensium : in quo, praemissis congregationum domiciliis adjectisque tabulis chronologico-genealogicis, veterum abbatiarum a monachis habitatarum fundationes ad fidem antiquissimorum fontium primus descripsit, t. I, Vienne, Puthod, , 491 p. (lire en ligne), p. 205.

- « Abbaye de Sénanque », notice no PA00082041, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Sénanque », sur http://www.cistercensi.info, Ordre cistercien (consulté le ).

- « Abbaye Notre-Dame de Sénanque », sur edelo.net.

- Patrick Parodi, « Histoire de l’abbaye de Sénanque », sur lyc-joliotcurie.ac-aix-marseille.fr, 17 mai 2010.

- Voir sur lemonde.fr du 4 juillet 2002.

- « Psychodrame à Senanque » sur lemonde.fr du 30 novembre 1978.

- Association de la Régie Renault pour la promotion de l'art contemporain.

- « Chronologie », sur monumentshistoriques.free.fr.

- Élu également le , abbé de l'abbaye Notre-Dame de Valsaintes, il semble, d'après les dates, être resté à partir de 1445 à Valsaintes. Il meurt en 1461 et il est nommé à cette date un nouvel abbé.

Hugues Du Tems, Le Clergé de France ou tableau historique et chronologique des archevêques, …, chez Delalain, Paris, 1774, p. 56. - Yves Combeau, « Sénanque, les pierres et la vie », sur paroisse-marne-bocage.blogspot.fr, Paroisse Saint Jean Apôtre de Marne et Bocage, (consulté le ).

- Colonne de la Vierge à l'abbaye de Sénanque.

- La journée d'un moine à l'abbaye Notre-Dame de Sénanque

- « Les travaux de l'abbaye de Sénanque financés grâce à un afflux de dons », sur France Bleu, (consulté le )

- Marc Fourny, « Élie Semoun veut sauver l'abbaye de Sénanque », sur Le Point, (consulté le )

- « Loto du Patrimoine : l'abbaye retenue pour la prochaine édition ! », sur Abbaye de Sénanque, (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Raoul Bérenguier, Abbayes de Provence, Paris, Nouvelles Éditions latines, coll. « Art et Tourisme », , 94 p. ; Sénanque : pp. 36 à 39

- François Cali, L'Ordre cistercien, d'après les trois sœurs provençales, Sénanque, Silvacane, Le Thoronet, Paris, Arthaud, ; rééd. Hazan, 2005

- Emmanuel Muheim, L'Abbaye de Sénanque, éd. Ouest France, 1982

- Emmanuel Muheim, Écrits de Sénanque, éditions Albin Michel, 1987

- Abbaye de Sénanque, Moisenay, éditions Gaud, coll. « Monuments et histoires », , 64 p. (ISBN 2-84080-011-X)Plans et schémas de Joachim Leoveras Montserrat.

- Jean-François Leroux-Dhuys (textes) et Henri Gaud (photographies), Les Abbayes cisterciennes en France et en Europe, Paris, éditions Place des Vosges, , 400 p. (ISBN 2-84459-000-4)Seconde partie : Le Monde cistercien en Europe ; Sénanque, pp. 334 à 338.

- Guy Barruol et Jean-Maurice Rouquette, Promenades en Provence romane, éditions Zodiaque, 2002, pages 86-87 « Gordes, l'Abbaye de Sénanque »

- Hélène Morin-Sauvade et Carsten Fleischhauer, Sénanque, éditions Zodiaque, 2002, photographies de Claude Sauvageot

- Jean-Yves Andrieux, L'Abbaye de Sénanque. Berliet et l'invention du mécénat industriel, Belin, 2005

Collection de guides

- Suivez le guide, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur ; office régional de la culture ; dir. publ. Michel Pezet, Marseille, Office régional de la culture, 1984 (ISSN 0997-8518)

Articles connexes

- Ordre cistercien

- Liste d'abbayes cisterciennes de France

- Quelques autres abbayes cisterciennes de Provence :

- Autres :

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à l'architecture :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Site officiel de l'abbaye de Sénanque

- L'abbaye de Sénanque

- L'architecture de Sénanque