Voyage en Afrique du Nord d'Eugène Delacroix

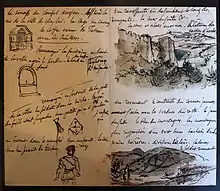

Le voyage de sept mois, effectué entre janvier et , au Maghreb et en Andalousie[1] est un événement majeur de la vie du peintre Eugène Delacroix. Sur des simples carnets, il note ses sensations prises sur le vif, ses réflexions et son expérience au jour le jour, tant en les écrivant[2] qu'en les dessinant combinant les deux expressions à la perfection[3].

Le peintre qui avait peint l'Orient, jusqu'alors à partir de la Grèce, (Les Massacres de Scio, 1822) et d'une Turquie rêvée (Turc assis fumant, 1827) , (La Mort de Sardanapale, 1827), où à travers les mamelouks de Bonaparte, Turc sellant son cheval et Turc montant à cheval (1820), découvre la réalité du Maroc qui contredit sa vision romantique.

Revenu à Paris de ce voyage avec plusieurs centaines d'aquarelles et dessins, et différents objets traditionnels, le peintre ne cessa de revenir dans son œuvre à ses souvenirs qui l'avait bouleversé à jamais : « Je croyais rêver. J’avais tant de fois désiré voir l’Orient que je les regardais de tous mes yeux et croyant à peine ce que je voyais. ».

À la fin de sa vie encore, il laisse un manuscrit inachevé[4] rédigé vers 1840 : Souvenir du Voyage au Maroc[5] où il tente d'expliquer ce qu'il a vécu.

Le but du voyage

C’est à la mi- que Louis-Philippe informe Charles-Edgar, comte de Mornay (1803-1878) de sa mission diplomatique auprès de Moulay Abd er-Rahman (1778[6]-1859), sultan du Maroc[7]. Il s’agit de porter un message de paix au sultan et aux Britanniques, bien implantés, sur le plan commercial, dans le pays[8]. Cette ambassade doit clore plusieurs dossiers épineux, dus à conquête de l'Algérie par la France. Sa mission sera une réussite sur le moment : Mornay enverra le , une lettre déclarant au général en chef de l’état-major d’Alger, Savary, duc de Rovigo, que le Maroc abandonne ses visées sur la région de Tlemcen et d’Oran, promet de rester neutre et de retirer ses troupes de l’Algérie[9].

Eugène Isabey avait d’abord été pressenti pour se joindre à la mission diplomatique en Afrique du Nord. Revenu depuis peu d’Alger, il s’était désisté, craignant un deuxième voyage en Afrique. Delacroix sera donc choisi pour accompagner la mission à ses frais[10]. À la fin de l’année 1831, le peintre et Mornay font connaissance, grâce à Edmond-Henri Duponchel (1794-1868)[11], futur directeur de l’opéra, et Armand Bertin, directeur du Journal des débats, à la requête de Mademoiselle Mars (1779-1847), maîtresse officielle de Mornay, et amie de Duponchel et de Bertin, celle-ci étant désireuse de trouver un compagnon de voyage agréable à son amant[12]. Mornay et Delacroix dînent ensemble à la Saint-Sylvestre en compagnie de la comédienne[13].

Le voyage

Le départ, prévu le lendemain vers 3 heures du matin, eut lieu rue de la Tour-des-Dames en berline jusqu’à Toulon où ils s'embarquèrent sur La Perle, une corvette-aviso de 18 canons sous les ordres du capitaine de frégate Ange-François Jouglas[14]. Le navire quitte Toulon le , longe les côtes de Minorque, Majorque, Malaga et celles du royaume de Grenade, passe près de Solobrena et de Motril en Espagne, s’arrête à Algésiras pour le ravitaillement et mouille devant Tanger le à 8 heures. Jacques-Denis Delaporte, consul de France à Tanger les accueille et se charge des formalités de débarquement et de la mise au point du protocole de réception par les autorités de la ville. Ce n'est que le lendemain que Mornay et ses collaborateurs débarquent, pour s'installer à la Maison de France. Profitant d’un intermède, Delacroix se promène dans Tanger, un carnet à la main[15].

Au Maroc

Arrivée à Tanger

Abraham Benchimol, un marchand juif de Tanger se joint à l'ambassade pour en être le traducteur, l'interprète prévu ne parlant pas correctement l'arabe ! De plus le protocole exige qu’un Européen ne puisse s’adresser directement au sultan et que seul un juif y soit autorisé[16]. Delacroix, sans préjugés vis-à-vis des juifs et très intéressé par leur communauté, se lie d’amitié avec le drogman, au service du consulat depuis 1820, et bénéficie ainsi du bon accueil de son entourage. Ce qui lui permet de croquer la nièce d'Abraham, Létitia Azencot, Saada, sa femme, et Presciadia et Rachel, ses filles[17]. Grâce à Madame Delaporte, l'épouse du consul, il peut également dessiner quelques musulmans qui acceptent de poser dans le consulat pour le peintre, non sans difficulté.

L’entremise du drogman lui permet aussi d’assister à l’une des fêtes données lors d’une noce juive, le , qu'il décrit en 1842 pour la revue Magasin Pittoresque dans un article précis et ethnographique[18]. Il en a gardé des traces dans l’un de ses carnets à couverture cartonnée, appelée Album du Maroc[19]. Tous les éléments récoltés, comme la tenue et l'attitude de certains participants, l'aideront ultérieurement à peindre La Noce juive au Maroc [20] en 1841.

- À Tanger

Saada

épouse d'Abraham Ben-Chimol

et Préciada, une de leurs filles'

1832, Metropolitan Museum, New York[21]

L'aquarelle de 1832

qui a inspiré la Noce juive au Maroc

La Noce juive au Maroc, (1837-1841

Musée du Louvre

Vers Meknès

La prochaine étape de cette mission diplomatique était l’entrevue avec Moulay Abd er-Rahman. Mornay envoya un courrier à Meknès afin de demander l’autorisation de le rencontrer. Le , correspondant à l’année 1248 de l’Hégire, est proclamé le début du Ramadan qui se termine par la fête de l’Aïd es-Sghir, le [22]. Pendant cette période sacrée de jeûne et de prières, le commandeur des croyants ne pouvait les recevoir. De plus, le décès de Moulay Meimoun, frère du souverain, retarde encore le départ de la mission[23]. Cette longue attente de 42 jours[17] permettait d'apaiser les partis anti-français et de modérer les exigences de la diplomatie française[24]. Le souverain donne son autorisation le .

Le , la délégation part de Tanger pour Meknès, à 45 lieues de là, accompagnée d’une escorte de soldats et d’un pacha pour chaque étape, dans la limite de la province où s’exerce leur autorité[25]. Une fois passé le gué à l’oued Mharhar, un premier campement est établi à El Arba Aïn-Dalia. Le , la mission et l’escorte passent près du lac Lao, et de la mer, avec à droite, une vue du Cap Spartel. Nouvelle étape à Souk el-Had el-Gharbia, le soir, ils dînent avec le caïd Mohammed Ben-Abou et font une halte à Tléta Rissana. Le , ils partent sous la pluie et passent le gué de l’oued Maghazen, affluent de l’oued Loukkos. Ils déjeunent ensuite à l’oued Ouarrour, près de Ksar El Kébir (appelé aussi Alcazarquivir), lieu de la Bataille des Trois Rois. Le , ils s’arrêtent à Ksar El Kébir : le vendredi étant un jour de prière. Dans la soirée, ils se dirigent vers l’oued Fouarate où la délégation est attaquée. Delacroix s’en souviendra pour La Perception de l’impôt arabe ou Combat d'Arabes dans la montagne, (National Gallery de Washington), tableau qu’il peignit en 1863, année de sa mort[26]. C’est à Fouarate qu’un campement est installé pour la nuit. Le , à cause d’un malaise du peintre et du jour du Sabbat (jour de repos des juifs), le départ de la mission est différé. Ils passent tout de même l’oued Mda[27] et installent leur campement à El-Arba de Sidi Aîssa Belhacen.

Le , ils longent le Sebou et le 12, un campement est établi sur les bords du fleuve dont les eaux grossies par les pluies sont difficiles à traverser[28] - [29]. Le , ils arrivent à Sidi Kacem. Le dernier campement de la mission est dressé le au pied du Zerhoun, devant Moulay Idriss, une ville établie sur deux hauteurs irrégulières dont les étrangers n’avaient pas le droit de gravir les lacets[30]. Le , ils quittent Zerhoun pour arriver près de Meknès où ils assistent à de grandes fantasias[29].

À Meknès

Les fantasias ou courses de poudre n’étaient pas destinés à divertir les étrangers, mais des exercices militaires censés montrer l’adresse et le savoir-faire des cavaliers marocains au combat[31]. Delacroix a pu voir plusieurs fois des courses de poudre, entre Tanger et Meknès[32].

Il exécutera une belle aquarelle sur ce sujet, pour le comte de Mornay : Une Fantasia ou jeu de poudre devant la porte d’entrée de la ville de Méquinez (1832, musée du Louvre). Ces courses ont fourni à Delacroix le sujet de quatre peintures entre 1832 et 1847[33] Ils longent également le tombeau d’un saint, celui de Sidi Mohammed ben Aïssa, fondateur de la communauté des Aïssaouas. La découverte des pratiques religieuses (chants, danses et contorsions) de cette secte enflamme son imagination[34] et lui fournira, à son retour, le sujet de deux tableaux[16] - [35] :

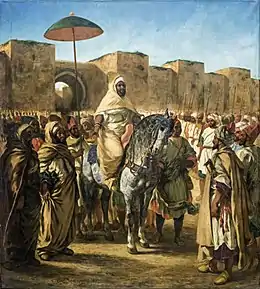

Avant de rentrer dans Meknès, ils doivent faire le tour complet de la ville et de ses remparts[36]. Installée dans la Maison des hôtes, au cœur du quartier de la Berrima, la délégation reste enfermée pendant 8 jours, du au , avant d’être reçue par l’empereur. Le , c’est l’audience publique avec Moulay Abd er-Rahman. La délégation à cheval est précédée du Caïd et de quelques soldats, et suivie de ceux portant les cadeaux, destinés au souverain. « Les présents envoyés par Louis-Philippe comprenaient notamment une magnifique selle brodée, des armes précieuses, des bijoux, des brocards, des soieries et des montres[34] ».

|

| |

A droite : Sultan Moulay Abd Al-Rhaman entouré de sa garde, sortant de son palais de Meknès. À gauche : esquisse exposée au Musée des beaux-arts de Dijon. Eugène Delacroix, 1845 | ||

Le convoi passe à côté de la mosquée Jamaa el-Kbir, traverse un passage couvert de cannes (Souk el-Hdim) et arrive sur la place située en face de la grande porte (place el Hdim). Ils entrent dans une grande cour, passent entre deux haies de soldats, sur leur gauche se trouve une grande esplanade (place Lalla Aouda). Ils entrent plus en avant, arrivent dans une grande place, le Mechouar, située dans le quartier de Dar el-Kbir, où ils doivent rencontrer le souverain. C’est par « une porte mesquine et sans ornement » qu’il paraît, monté sur un cheval gris, entouré de ses gardes à pied et d’un porteur de parasol, qui lui emboîte le pas.

Pour Delacroix, le sultan ressemble à Louis-Philippe, mais en plus jeune. Après les compliments d’usage, il ordonne à Sidi Muchtar de prendre la lettre du roi des Français et de les guider dans la visite de la résidence royale[37]. Cette cérémonie sera consignée dans le second album-journal du peintre. De cette audience mémorable, Delacroix a réalisé de nombreux croquis dont il se servira pour sa grande toile, intitulée Le Sultan du Maroc Abd Al-Rhaman entouré de sa garde, sortant de son palais de Meknès de 1845 [38].Du au , Delacroix visite la ville de Meknès : le marché aux fruits secs d’El-Hdim, le Mellah (le quartier juif où il acquiert des objets en cuivre), les haras, le zoo royal et l’autrucherie d’où la mission emmène les animaux offerts à Louis-Philippe (une lionne, un tigre, deux autruche, un bœuf sauvage, une espèce d’antilope, deux gazelles et quatre chevaux), le marché Bab el-Khmis[39]. Il dessine également beaucoup : la porte Bab-el-Mansur, les autres monuments de la ville, deux hommes jouant aux dames rencontrés dans le Mellah, dont il se souviendra pour son tableau des Arabes jouant aux échecs (vers 1847-1848, National Gallery of Scotland d'Édimbourg), appelés également Marocains jouant aux échecs. Le , un trio composé de deux musiciens et d’une chanteuse était venu honorer la mission[40], à l’initiative de l’Empereur. Ces musiciens juifs de Mogador, étaient réputés comme faisant partie des grands maîtres de la musique andalouse. Cet évènement lui inspirera, en 1847, une composition, intitulée Les Musiciens juifs de Mogador (musée du Louvre)[39].

.jpg.webp)

Le retour à Tanger

Le départ de Meknès est donné le à 11 heures. Les membres de la mission reprennent à peu près le même chemin qu’à l’aller. C’est le qu’ils arrivent à Tanger où ils sont accueillis par les consuls étrangers et les notables. Ce second séjour se prolonge jusqu’à début mai. À la suite de grosses fatigues dues au voyage, Delacroix tombe malade (sa fièvre se déclare le 16). Cependant, le peintre se rétablit et profite de cette convalescence pour dessiner à Tanger et dans les environs[41]. Cependant suivant le mémoire du consul de Suède à Tanger Lagerheim, que cite Michèle Hannoosh, Delacroix manque d'être lynché par la foule des badauds à Tanger à l'occasion du bal masqué qu'organise le consul sarde [42], Delacroix ayant décidé de se déguiser en Maure avec une fausse barbe et de traverser la ville ainsi vêtu...

En Espagne

Le , Delacroix emprunte la Perle pour une excursion, en Andalousie. Près des côtes de Cadix où l’épidémie de choléra sévit, le bateau est mis en quarantaine. Il en profite pour dessiner deux vues de la ville (album de Chantilly). Le il peut débarquer pour visiter la ville, notamment le couvent des Augustins, en compagnie de M. Angrand (1808-1886), vice-consul de France à Cadix. Les études effectuées sur place lui serviront pour réaliser, en 1838, une toile intitulée Christophe Colomb au couvent de Sainte-Marie de Rabida, 1838 (Museum of Art de Toledo, voir ici)[43].

Sur la route de Séville il s'arrête près des murailles de Jerez de la Frontera dont il fait un croquis. Jusqu’au au soir, il visite la ville de Séville, en particulier l’Alcala, la cathédrale et les bords de Guadalquivir, la Giralda, la Cartuja (une ancienne chartreuse) où il admire des Zurbarán, des Murillo et des Goya[43]. Grâce à cet artiste, dont il avait copié quelques planches de ses Caprices, dans sa jeunesse, il découvre la tauromachie. Les notes contenues dans son carnet semblent confirmer qu’il ait bien assisté à une corrida : aquarelle intitulée Le Picador (Cabinet des dessins du musée du Louvre)[44]. Le s’achève son séjour en Andalousie ; le , à Cadix, il embarque à bord de la Perle pour retourner, à Tanger.

À Alger

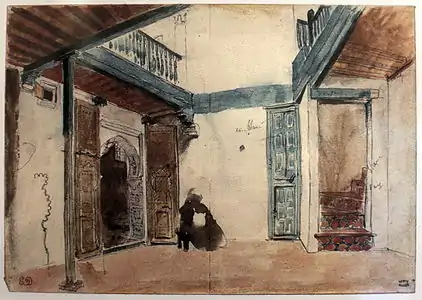

La mission repart de Séville, en passant par Oran, où le bateau la Perle fait halte du 13 au [45], là Delacroix achète des objets, vêtements, bijoux d'argent, sabre, poignard, coussins, etc.[46], puis part pour Alger le où la Perle reste quatre jours du 25 au . Dans cette ville, Delacroix aurait eu l’occasion de voir un intérieur féminin, un gynécée ou un harem[47], mais rien de tel n'apparaît dans les écrits et notes du peintre, s'il visite bien le palais du bey où est cantonné l'armée française, il décrit une ville détruite par les combats et les travaux des ingénieurs. Le La Perle avec Delacroix à son bord, lève l'ancre pour Toulon où le bateau arrive le . Après 15 jours de quarantaine, Delacroix débarque le et prend le chemin de Paris, le 20[45].

De retour à Paris

À son retour, il réalise sa célèbre toile : Femmes d'Alger dans leur appartement qu'il présente au Salon l'année suivante. Le voyage que Delacroix a effectué en Afrique du Nord de fin janvier à est primordial pour sa technique et son esthétique. Il en rapporte sept carnets constituant le journal de son voyage, dont il ne reste plus que quatre dont trois sont conservés au musée du Louvre et un au musée Condé de Chantilly) et quelque 800 feuilles[48]. Ils permettent de suivre pas à pas le périple africain du peintre. Il a peint en tout plus de quatre-vingts peintures[48] sur des thèmes « orientaux », notamment Les Femmes d'Alger dans leur appartement (1834, musée du Louvre), La Noce juive au Maroc (1841, musée du Louvre), dont Delacroix a écrit la description pittoresque dans le texte Mariage juif dans le Maroc[18], Le Sultan du Maroc (1845, musée des Augustins de Toulouse).

Ce voyage permet à Delacroix, qui n'avait jamais été en Italie, de retrouver selon lui, « l’Antiquité vivante ». La lettre qu’il adresse à Jean-Baptiste Pierret le , est très éloquente à ce sujet : « Imagine mon ami ce que c’est que de voir couchés au soleil, se promenant dans les rues, raccommodant des savates, des personnages consulaires, des Caton, des Brutus, auxquels il ne manque même pas l’air dédaigneux que devaient avoir les maîtres du monde[49]. »

Le journal de Delacroix montre également ses interrogations et son opposition à la colonisation de l'Algérie dans son texte Souvenirs d'un voyage dans le Maroc[50], comme le démontre Michèle Hannoosh qui écrit : « Mais ce qui distingue ce récit dans l'œuvre de littéraire de Delacroix, ce qui le rend unique, c'est ce qu'on peut appeler son caractère "ethnographique". (...) Delacroix n'hésite pas à faire ressortir le ridicule des habitudes européennes, la pauvreté de notre architecture, la tristesse de nos cimetières, la laideur de nos costumes, comparés à ce qu'il avait rencontré en Afrique. Chose rare à cette époque de pleine crise coloniale, il évoque avec une ironie amère, sévère, les effets regrettables, sur la culture et la société indigène, des premières années du colonialisme à Alger, les dommages infligés par "cette foule d'hommes civilisés qui s'en venaient prendre la place des Arabes, dont le travail "civilisateur" consistait à détruire les beaux ouvrages des maisons mauresques, gâcher les jardins, recouvrir les peintures murales, abattre les mosquées et bouleverser les cimetières."[51]. »

Bibliographie

- Eugène Delacroix, Journal : précédé d'une étude sur le maître, Paris, Plon, , 1386 p., 3 volumes (tome 1 : 1822-1850, tome 2 : 1850-1854, tome3 : 1855-1863) (OCLC 718515808, BNF 30312083) [lire sur Wikisource] édition établie par Paul Flat et René Piot

- Eugène Delacroix, Journal (1822-1963), Paris, José Corti, coll. « Domaine Romantique », , 2519 p., 2 volumes (tome 1 : 1822-1857, tome 2 : 1858-1863) (ISBN 978-2-7143-0999-0 et 2-7143-0999-2, OCLC 437306333, BNF 42055103)nouvelle édition intégrale établie par Michèle Hannoosh

- Eugène Delacroix, Souvenirs du voyage au Maroc de Delacroix, Paris, Gallimard, coll. « Collection Art et artistes », 1999,, 184 p. (ISBN 978-2-07-075413-7 et 2-07-075413-8)

- Maurice Arama, Eugène Delacroix au Maroc : Les heures juives, Non Lieu éditions, Paris 2012.

- Maurice Arama et Maurice Serullaz, Le Maroc de Delacroix, Ed. du JAGUAR, 1987.

- Maurice Sérullaz, Delacroix, Paris, Fayard, , 476 p. (ISBN 978-2-213-02263-5 et 2-213-02263-1)

Références

- voir sur le site du Musée Delacroix, http://www.musee-delacroix.fr/IMG/pdf/DP_Delacroix_Maroc_DEF.pdf

- Michèle Hannoosh, « Voyage au Maghreb et en Andalousie », dans Eugène Delacroix, Journal, t. 1, Paris, José Corti, .

- « Cerise Fedini, Les carnets de voyage au Maroc d’Eugène Delacroix en 1832, Mémoire de Master 2 professionnel/août 2016 »

- Hannoosh 2009, p. 264-321.

- Eugène Delacroix, Souvenirs du voyage au Maroc de Delacroix, Collection Art et artistes, Gallimard, février 1999, 184 p, (ISBN 2070754138)

- p. 3 du dictionnaire Le Petit Robert des noms propres

- Maurice Arama, « Le voyage », dans Delacroix, le voyage au Maroc, , p. 56 (Alaouij 1999).

- (Arama 1999, p. 66).

- Dorbani Bouabdellah 2008, p. 7.

- Sérullaz 1989, p. 142.

- Hannoosh 2009, p. 2175-2176.

- Sérullaz 1989, p. 141-142.

- Arama 1999, p. 56-58.

- Arama 1999, p. 58.

- Sérullaz 1989, p. 143.

- Arama 1999, p. 70.

- Arama 1999, p. 71.

- Hannoosh 2009, p. 321-324.

- (acquis par Le musée du Louvre en 1983)

- musée du Louvre,Gérard Bouis, « Choses vues à Tanger, A propos d'un dessin de Delacroix », bulletin de la Société des amis du Musée Eugène Delacroix, no 5, , p. 27.

- Saada, metropolitan Museum

- Sérullaz 1989, p. 152.

- Sérullaz 1989, p. 158.

- Arama 1999, p. 74.

- Sérullaz 1989, p. 160.

- Sérullaz 1989, p. 161.

- Arama 1999, p. 89.

- Delacroix s’inspire de ces deux journées pour peindre en 1858-1859, un tableau intitulé, Les Bords du fleuve Sebou

- Sérullaz 1989, p. 162.

- Arama 1999, p. 90.

- Jennifer W. Olmsted, « Du Maroc et de la modernité : les cavaliers arabes de Delacroix », bulletin de la Société des amis du musée Eugène Delacroix, no 7, , p. 20.

- Arama 1999, p. 188.

- Arama 1999, p. 183: * Exercices militaires des Marocains (1832, Musée Fabre de Montpellier),

- Fantasia arabe (1833, Städelsches Kunstinstitut de Francfort-sur-le-Main),

- Choc de cavaliers arabes (1843, Walters Art Museum de Baltimore),

- Exercices militaires des Marocains (1847, coll. Oskar Reinhart de Winterthur).

- Sérullaz 1989, p. 163.

-

- Les Aïssaouas (1838, The Minneapolis Institute of Arts),

- Les Convulsionnaires de Tanger (1857, musée des Beaux-Arts de l’Ontario à Toronto).

- Arama 1999, p. 91 .

- Sérullaz 1989, p. 163-165.

- musée des Augustins de Toulouse

- Sérullaz 1989, p. 166.

- Arama 1999, p. 98.

- Sérullaz 1989, p. 167-168.

- Hannoosh 2009, p. 193.

- Sérullaz 1989, p. 169.

- Sérullaz 1989, p. 170-171.

- Hannoosh 2009, p. 247

- Hannoosh 2009, p. 249

- selon Charles Cournault, ami de Delacroix, l'ingénieur Victor Porel ingénieur du port d'Alger, aurait demandé au chaouche, d'inviter et de faire visiter sa demeure par Delacroix. Hannoosh 2009, p. 247

- Bouis 2007, p. 29.

- Sérullaz 1989, p. 159.

- Hannoosh 2009, p. 283-285.

- idem in Notice du Voyage au Maghreb et en Andalousie, Hannoosh 2009, p. 183.