Violence sexuelle pendant la guerre de libération du Bangladesh

Au cours de la guerre de libération du Bangladesh en 1971, des membres de l'armée pakistanaise et des milices razakar ont mené une campagne systématique de viol en tant qu'arme de génocide qui a frappé 200 000 à 400 000 femmes et filles bangladaises (en)[1] - [2] - [3] - [4]. La majorité des victimes de l'armée pakistanaise et de ses alliés sont les femmes hindou. Les imams et les chefs religieux musulmans avaient déclaré que les femmes étaient un « butin de guerre » et approuvaient les viols[5] - [6]. Les militants et les chefs des partis islamiques ont aussi été accusés d'avoir participé au viols et aux enlèvements des femmes[6].

Les musulmanes bangladaises considérées comme proches des hindous ont subi des grossesses forcées afin de créer des musulmans « purs »[7]. Certains experts pensent que ces viols avaient pour fonction de terroriser autant la population majoritaire des musulmans bangladais (en) que la minorité des hindous bangladais (en). Ces violences sexuelles ont apparemment entraîné des milliers de grossesses, de naissances d'enfants de la guerre, d'avortements, d'infanticides, de suicides et l'ostracisation des victimes. Ces atrocités, reconnues comme l'un des plus grands épisodes de crimes de guerre dans le monde[8], se sont terminées après la reddition de l'armée pakistanaise et des milices alliées[9] - [10].

Pendant la guerre, les nationalistes bangladais ont aussi commis des viols de masse contre les femmes musulmanes Bihari, car la communauté biharie soutenait le Pakistan[11]. Des soldats indiens ainsi que des milices bangladaises font partie des auteurs de viols d'après Yasmin Saikia[12] - [13]. Celle-ci a reçu plusieurs rapports indiquant que les hommes pakistanais, bangladais et biharis ont violé les femmes hindou pendant la guerre[14].

L'histoire des victimes a inspiré des ouvrages, des films et d'autres œuvres.

Contexte

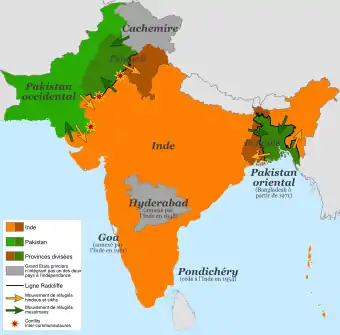

Après la partition des Indes et la création du Pakistan, les deux parties du Pakistan oriental et du Pakistan occidental sont séparées à la fois géographiquement et culturellement. Les autorités de la partie occidentale considèrent que les musulmans bengalis (en) de l'Est sont « trop bengalis » et leur pratique de l'islam est « inférieure et impure », ce qui les rend indignes de confiance. Pour y remédier, la partie occidentale entreprend une stratégie d'assimilation culturelle forcée des Bengalis[15]. Les Bengalis de la partie orientale sont principalement musulmans mais il existait d'importantes minorités hindou. Une faible partie de la population parle l'ourdou, qui est déclaré langue nationale du Pakistan en 1948[16]. Pour montrer leur opposition, des militants du Pakistan oriental fondent le Mouvement pour la Langue. Un peu plus tôt, en 1949, d'autres militants fondent la ligue Awami comme alternative à la ligue musulmane au pouvoir dans le Pakistan oriental[17]. Pendant les quinze années suivantes, les Bengalis sont de plus en plus mécontents du fonctionnement des pouvoirs au Pakistan, qui vivait sous un régime militaire ; certains ont fini par réclamer la sécession[18] - [19]. À la fin des années 1960, une vision largement partagée voulait que les peuples du Pakistan oriental soient des citoyens de seconde zone. Cette impression ne s'est pas améliorée avec les déclarations d'Amir Abdullah Khan Niazi, chef des forces armées du Pakistan occidental, qui appelait la partie orientale « une basse terre pour un peuple bas et menteur »[20].

Le Pakistan occidental connaissait aussi des oppositions au régime militaire. L'armée a fini par reculer et, en décembre 1970, se tiennent les premières élections législatives. Nombre d'observateurs sont surpris de constater que la ligue Awami du Pakistan oriental, menée par Sheikh Mujibur Rahman, obtient une large majorité. Les classes dirigeantes du Pakistan occidental n'apprécient guère ce résultat[21]. Après les élections, un général déclare à Dakka : « ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas nous laisser diriger par ces connards noirs »[22] - [23]. Peu après, le président Yahya Khan interdit la ligue Awami et décrète la loi martiale au Pakistan oriental[24] - [25].

Avec le dessein de mater le nationalisme bengalais (en), l'armée pakistanaise lance l'opération Searchlight le 25 mars 1971[26]. D'après Eric Heinze, les militaires pakistanais ciblaient à la fois les musulmans et les hindous bengalais[27]. S'ensuit le génocide au Bangladesh, où l'armée fait jusqu'à 3 millions de morts, cause la fuite de 10 millions de réfugiés vers l'Inde et déplace par ailleurs 30 millions de personnes dans le Pakistan oriental[28].

Rounaq Jahan (en) soulève des éléments de racisme dans les rangs de l'armée pakistanaise qui, d'après lui, considère les Bengalis comme « racialement inférieurs : une race non guerrière et physiquement faible » et il accuse les militaires d'avoir programmé les viols comme une arme de guerre[29] - [30]. Pour Rudolph Joseph Rummel, l'armée pakistanaise méprisait les Bengalis en les considérant comme des « sous-hommes » et voyait les hindous « de la même manière que les nazis voyaient les Juifs, c'est-à-dire comme une racaille et une vermine qu'il vaut mieux exterminer »[31]. Au cours de la guerre, l'expression de ce racisme envers des Bengalis considérés comme inférieur se concrétise en « réparant » leur matériel génétique via des grossesses forcées[32]. Belén Martín Lucas estime que la vague de viols est motivée par des « motifs ethniques »[33].

Actes de l'armée pakistanaise

Les attaques sont dirigées par le général Tikka Khan, qui préside à l'opération Searchlight et que les Bengalis ont surnommé le « boucher des Bengalis » à cause de ses crimes. Quand on rappelait à Khan qu'il opérait contre une opinion majoritaire le 27 mars 1971, il a répondu : « je vais réduire cette majorité à une minorité »[34] - [35]. Bina D'Costa estime qu'une anecdote sur Khan est lourde de sens, car elle prouve que les agressions sexuelles de masse constituent une stratégie intentionnelle. Dans cette anecdote, Khan se trouve à Jessore et s'entretient avec un groupe de journalistes à qui il déclare : Pehle inko Mussalman karo (« d'abord, faisons d'eux des musulmans »). D'Costa considère que cette attitude monte que les plus hauts gradés de l'armée voyaient dans les Bengalis des musulmans déloyaux et des Pakistanais dépourvus de sentiment patriotique[36].

Les criminels mènent des assauts nocturnes et agressent les femmes dans leurs propres villages[37], souvent sous les yeux de leur famille, dans le cadre de la campagne de terreur[38]. Des victimes, d'un âge s'étendant de 8 à 75 ans, sont enlevées et détenues dans des « camps de viol » où elles subissent des agressions répétées. De nombreuses détenues de ces camps sont assassinées ou se suicident[39] - [40] ; certaines se tuent en utilisant leurs propres cheveux pour se pendre et les soldats, pour prévenir ces actes, coupent les cheveux des femmes[36]. Le magazine Time relate l'enlèvement de 563 filles détenues par l'armée et qui sont enceintes de trois à cinq mois quand les soldats les relâchent[41]. Certaines femmes sont contraintes à la prostitution forcée[42]. Le gouvernement pakistanais estime que les viols ont frappé quelques centaines de femmes[43] mais d'autres estimations comptent de 200 000[44] à 400 000 victimes[45]. Le gouvernement pakistanais tente de censurer les signalements diffusés dans la région mais les articles des médias sur les atrocités commises bénéficient d'une audience internationale et suscitent un vaste mouvement de soutien envers la cause bengalie[46].

Jenneke Arens voit dans ces actes une tentative intentionnelle de détruire un groupe ethnique et de nombreuses victimes sont violées et assassinées puis leurs organes sont mutilées à la baïonnette[47]. Adam Jones déclare que l'une des motivations présidant aux viols massifs réside dans la volonté de saper la société bengalie en « déshonorant » les femmes et que certaines victimes sont violées jusqu'à ce qu'elles meurent ou sont tuées après des agressions répétées[48] - [49]. La Commission internationale de juristes conclut que les atrocités perpétrées par l'armée pakistanaise « s'inscrivent dans un programme prémédité par une armée disciplinée »[50]. L'écrivain Mulk Raj Anand commente les actes de l'armée pakistanaise en ces termes : « les viols étaient tellement systématiques et généralisés qu'ils ne pouvaient qu'être l'effet d'une campagne préméditée par les Pakistanais orientaux afin de susciter une nouvelle race ou de diluer le nationalisme bengali »[51]. Amita Malik (en), dans un article rédigé au Bangladesh après la capitulation de l'armée pakistanaise, raconte qu'un soldat du Pakistan occidental déclare : « nous partons. Mais nous laissons nos graines dans notre sillage »[52].

Certains militaires pakistanais n'approuvent pas ces violences, par exemple le général Sahabzada Yaqub Khan, qui a déconseillé au président de lancer une campagne militaire[53], et le major Ikram Sehgal (en) ont tous deux démissionné pour manifester leur réprobation, tout comme Asghar Khan (en). Le politicien Ghaus Bakhsh Bizenjo (en) et Khan Abdul Wali Khan (chef du Parti Awami national) ont protesté contre les actes de l'armée. Des personnalités sont emprisonnées à cause de leur opinion sur les violences, comme Sabihuddin Ghausi (en) et I. A. Rahman (tous deux journalistes), le chef sindi Ghulam Murtaza Shah Syed, le poète Ahmad Salim (en), Anwar Pirzado (membre de l'armée de l'air), le professeur M. R. Hassan, Tahera Mazhar et Imtiaz Ahmed[54]. Malik Ghulam Jilani, arrêté lui aussi, s'oppose ouvertement à l'opération armée à l'Est et une lettre qu'il a écrite à Yahya Khan est largement diffusée. Altaf Hussain Gauhar, éditeur du journal Dawn, est aussi emprisonné[55]. En 2013, le gouvernement du Bangladesh honore Jilani et Faiz Ahmed Faiz pour leurs actions[56].

Rôle des milices

D'après Peter Tomsen (en), les services secrets du Pakistan, appelés la Direction pour le renseignement inter-services, en coordination avec le parti politique Bangladesh Jamaat-e-Islami, a formé des milices comme Al-Bar (« la Lune ») et Al-Shams (« le Soleil ») pour mener des opérations contre le mouvement nationaliste[57] - [58]. Ces milices visaient des non-combattants et ont commis des viols ainsi que d'autres crimes[12]. Les collaborationnistes locaux, les razakars, ont eux aussi participé aux atrocités. Depuis cette époque, leur nom est devenu un terme péjoratif, dont la signification est proche de la référence occidentale à « Judas »[59].

Des membres de la ligue musulmane, comme les partis Nizam-e-Islam (en), Jamaat-e-Islami et Jamiat Ulema Pakistan, qui étaient perdants dans les élections, ont collaboré avec l'armée et collecté des renseignements pour son compte[60]. Des membres de Jamaat-e-Islami, dont certains chefs, ont collaboré avec l'armée pakistanaise dans des crimes de viols et de meurtres ciblés[61]. Les atrocités commises par Al-Badr et Al-Shams ont attiré l'attention des agences de presse à l'international : des récits de massacres et de viols sont largement relayés[58].

Victimes hindoues

Les Forces armées du Pakistan ainsi que leurs alliés ont principalement ciblé les femmes hindoues pour les violer[62] - [63]. Les élites pakistanaises croyaient que les hindous avaient orchestré la rébellion et qu'en réglant le « problème hindou », le conflit parviendrait à son terme. Les Pakistanais voyaient dans les violences perpétrées contre les hindous une opération stratégique[64]. L'armée voulait exclure les hindous de la population du Pakistan oriental, néanmoins les femmes hindoues sont les principales cibles des soldats[65]. Les hommes musulmans du Pakistan imaginaient que le sacrifice des femmes hindoues était nécessaire pour régler l'agitation nationale[66]. Certains indices laissent penser que les imams et les mollah ont approuvé les viols commis par l'armée pakistanaise en publiant des fatwas selon lesquelles les femmes sont un « butin de guerre ». Une fatwa émise pendant la guerre au Pakistan occidental déclare que les femmes capturées auprès les hindous bengalis avaient le statut d'un butin de guerre[6] - [67].

Les soldats, principalement punjabis, détestaient tout ce qui avait trait à l'hindouisme[68]. La haine extrême que portaient les Pakistanais aux hindous se manifestait dans leurs violences particulièrement brutales envers les hindoues : l'armée et ses alliés locaux violaient et tuaient les hindoues. Les femmes bengali soupçonnées d'un quelconque lien avec l'identité « hindoue » subissaient elles aussi les viols de l'armée. Les victimes étaient capturées puis emmenées dans des camps ouverts dans tout le pays[69]. Dans ces camps et cantonnements militaires, les soldats de l'armée pakistanaise détenaient les femmes et filles pour les asservir en tant qu'esclaves sexuelles[70] - [71]. Les prisonnières hindoues y étaient violées[63]. Les soldats perpétraient ces crimes à une échelle massive pour détruire, chez les victimes, la religion, la position sociale et leur estime d'elles-mêmes[72]. En violant les hindoues, les criminels cherchaient à interférer dans les filiations de leur communauté[63]. L'ampleur totale de ces violences sexuelles commises en masse démontrent une volonté génocidaire[73]. Dans l'affaire Akayesu, le tribunal du Bangladesh a souligné que les violences dirigées contre les hindoues n'étaient pas des agressions individuelles mais motivées par leur appartenance à une communauté[73].

Bina D'Costa a interrogé de nombreux témoins qui ont insisté sur la brutalité de l'armée pakistanaise dans son « traitement » des hindous. Les membres interrogés dans la communauté hindoue ne doutent pas qu'ils sont victimes de persécutions aux mains des Pakistanais et des Razakaar. Des femmes hindoues enlevées par les soldats ont disparu sans laisser de traces et la plupart d'entre elles ont été violées puis assassinées. Bina D'Costa a recueilli le récit des familles de deux femmes hindoues enlevées par les soldats « Punjabi » : aucune n'est rentrée à la maison après la guerre[7].

Conséquences

Aussitôt après la guerre, un problème urgent était le nombre très élevé de grossesses non désirées chez les victimes des violences. Les estimations des grossesses menées à terme varie de 25 000[74] à 70 000[75] (ce nombre est proposé par le gouvernement du Bangladesh) ; un article du Centre for Reproductive Law and Policy indique un total de 250 000[76]. Le gouvernement instaure un programme d'aide avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé et de l'International Planned Parenthood Federation, dont l'une des missions consiste à organiser des systèmes d'interruption volontaire de grossesse pour secourir les victimes de grossesses issues des viols. Un médecin de Dacca signale 170 000 avortements dans ce cadre ainsi que la naissance de 30 000 bébés de guerre au cours du premier trimestre 1972[77]. Le médecin australien Geoffrey Davis (en), qui a exercé pour le programme d'aide, estime que les avortements auto-provoqués (en) ont touché 5 000 victimes[78]. Il déclare aussi avoir entendu de nombreux récits d'infanticides et de suicides chez les victimes. D'après ses estimations, les victimes de ces viols représentent 400 000 personnes, soit deux fois plus que le chiffre officiel annoncé par le gouvernement du Bangladesh[79]. En outre, de nombreuses victimes ont été contaminées par des infections sexuellement transmissibles[80]. De nombreuses femmes ont souffert d'un sentiment prononcé de honte et d'humiliation et certaines ont subi l'ostracisme de leurs familles et de leurs communautés ou se sont suicidées[81].

D'après l'écrivain féministe Cynthia Enloe, certaines grossesses sont l'effet délibérément recherché des soldats et peut-être aussi de leurs officiers[76]. Selon un rapport de la Commission internationale de juristes, « quel que soit le nombre précis, les équipes de chirurgiens américains et britanniques qui ont pratiqué des avortements et les efforts du gouvernement pour persuader la population d'accepter ces femmes dans leur communauté montrent la portée de ces viols »[82]. La Commission ajoute que les officiers pakistanais n'ont pas seulement autorisé leurs hommes à violer : ils ont eux-mêmes réduit des femmes en esclavage[83].

Au terme du conflit, les victimes sont vues comme des symboles de honte et de « pollution sociale » et de ce fait, peu d'entre elles ont pu regagner leurs familles ou leurs domiciles[84]. Le sheikh Mujibur Rahman a qualifié ces femmes de birangona (en) (« héroïne ») mais ce nom même signifiait qu'elles n'étaient pas un parti acceptable après avoir été « déshonorées »[note 1] - [84] et l'expression a pris un sens voisin de baragona (« prostituée »)[85]. La politique officielle consiste à favoriser le mariage des victimes et à encourager la population à voir en elles des héroïnes de guerre ; cette stratégie est un échec : peu d'hommes se proposent et ceux-ci espèrent que l'État versera une dot importante[86]. Après le mariage, la plupart des victimes sont maltraitées et la plupart des hommes, après avoir perçu la dot, abandonnent leurs épouses[87].

Le 18 février 1972, l'État crée le Bangladesh Women's Rehabilitation Board, chargé de secourir les victimes de viol et de concourir au programme d'adoption des enfants issus des violences[88]. Plusieurs organismes internationaux participent à ce programme, comme les sœurs de charité de Mère Teresa. La majorité des bébés de guerre sont adoptés aux Pays-Bas et au Canada car l'État souhaite éliminer les souvenirs du Pakistan dans la toute jeune nation[89]. Toutefois, certaines femmes ne souhaitent pas confier leur enfant, qui leur est pourtant retiré par contrainte et envoyé dans les réseaux d'adoption ; cette politique est encouragée par Mujibur Rahman qui déclare : « je ne veux pas de ces sangs souillés dans le pays »[90]. Beaucoup de femmes sont soulagées de recourir au programme d'avortement car elles ne voulaient pas porter un enfant conçu lors des viols ; néanmoins, d'autres victimes doivent mener leur grossesse à terme tout en haïssant le bébé qu'elles portent. D'autres, qui ont confié leur enfant à l'adoption pour revenir à leur vie « ordinaire », refusaient de regarder le bébé quand on l'emmenait[91]. Dans les années 1990, nombre des enfants adoptés sont revenus au Bangladesh pour chercher leur mère biologique[92]. En 2008, D'Costa a essayé de trouver ces enfants adoptés ; toutefois, elle a obtenu peu de réponses et l'un d'eux lui a dit : « J'ai détesté mon enfance et maintenant je suis furieux que le Bangladesh ne m'ait pas pris en charge alors que j'en avais tant besoin. Je n'ai plus de racines et ça me désole. C'est pour cela que j'essaie de me renseigner sur les conditions de ma naissance »[36].

Quarante ans après la guerre, le Deutsche Welle interviewe deux sœurs qui ont subi des viols. La première, Aleya, raconte qu'elle a été enlevée par l'armée pakistanaise quand elle avait treize ans et qu'elle a subi des viols collectifs répétés pendant sept mois. Elle explique qu'elle a été torturée et qu'elle était enceinte de cinq mois quand elle est revenue chez elle. La seconde, Laily, déclare qu'elle était enceinte quand les soldats l'ont enlevée et qu'elle a perdu son enfant. Par la suite, elle a combattu aux côtés des Mukti Bahini. Toutes deux disent que l'État n'a pas réussi sa campagne de birangona et qu'elles n'ont reçu que « l'humiliation, les insultes, la haine et l'ostracisme »[93].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Rape during the Bangladesh Liberation War » (voir la liste des auteurs).

Note

- "Rape can be especially effective as a tactic of genocide when used against females of communities that cast shame upon the rape victim rather than the rapist. In such communities, the rape forever damages the social standing of the survivor. Bengali girls and women who endured the genocidal rape had to cope not only with their physical injuries and trauma, but with a society hostile to violated women. The blame for loss of honour falls not upon the rapist, but upon the raped.".[52]

Références

- Sharlach 2000, p. 92–93.

- Sajjad 2012, p. 225.

- Ghadbian 2002, p. 111.

- Mookherjee 2012, p. 68.

- Siddiqi 1998, p. 208.

- D'Costa 2011, p. 108.

- D'Costa 2011, p. 139.

- DeRouen 2007, p. 593.

- Kabia 2008, p. 13.

- Wheeler 2000, p. 13.

- D'Costa 2011, p. 104.

- Saikia 2011a, p. 3.

- « Women, War, and the Making of Bangladesh » [archive du ], sur Duke University Press (consulté le )

- Yasmin Saikia, « Nations, Neighbours, and Humanity: Destroyed and Recovered in War and Violence », Melbourne Historical Journal, vol. 44, no 1, , p. 23-40

- Mookherjee 2009, p. 51.

- Thompson 2007, p. 42.

- Molla 2004, p. 217.

- Hossain et Tollefson 2006, p. 345.

- Riedel 2011, p. 9.

- Jones 2010, p. 227–228.

- Roy 2010b, p. 102.

- Midlarsky 2011, p. 257.

- Murphy 2012, p. 71.

- Sisson et Rose 1992, p. 141.

- Hagerty et Ganguly 2005, p. 31.

- Southwick 2011, p. 119.

- Heinze 2009, p. 79.

- Totten, Bartrop et Jacobs 1998, p. 34.

- Jahan 2008, p. 248.

- Jahan 2008, p. 250.

- Rummel 1997, p. 335.

- Mohaiemen 2011, p. 47.

- Martin-Lucas 2010, p. 158.

- Chalk et Jonassohn 1990, p. 369.

- Gotam 1971, p. 26.

- D'Costa 2008.

- Thomas et Ralph 1998, p. 204.

- Thomas et Ralph 1994, p. 82-99.

- Jahan 2004, p. 147–148.

- Brownmiller 1975, p. 82.

- Coggin 1971, p. 157.

- Brownmiller 1975, p. 83.

- Rahman 2007, p. 29, 41.

- Saikia 2011b, p. 157.

- Riedel 2011, p. 10.

- Dixit 2002, p. 183.

- Arens 2010, p. 128.

- Jones 2010, p. 343.

- Mookherjee 2012, p. 73–74.

- Linton 2010, p. 191-311.

- Brownmiller 1975, p. 85.

- Sharlach 2000, p. 95.

- Friend 2011, p. 62.

- Mohaiemen 2011, p. 42.

- Newberg 2002, p. 120.

- Dawn 2013.

- Schmid 2011, p. 600.

- Tomsen 2011, p. 240.

- Mookherjee 2009a, p. 49.

- Ḥaqqānī 2005, p. 77.

- Shehabuddin 2010, p. 93.

- Bartrop et Jacobs 2014, p. 1866.

- Islam 2019, p. 177.

- D'Costa 2011, p. 101.

- Christian Gerlach, Extremely Violent Societies: Mass Violence in the Twentieth-Century World (2010) pg. 155

- Yasmin Saikia, Women, War, and the Making of Bangladesh : Remembering 1971, pg. 52

- Siddiqi 1998, p. 208-209.

- D'Costa 2010, p. 101-102.

- D'Costa 2011, p. 102.

- Christian Gerlach, Extremely Violent Societies: Mass Violence in the Twentieth-Century World, Cambridge University Press, , 155– (ISBN 978-1-139-49351-2, lire en ligne)

- Nayanika Mookherjee, The Spectral Wound: Sexual Violence, Public Memories, and the Bangladesh War of 1971, Duke University Press, , 159– (ISBN 978-0-8223-7522-7, lire en ligne)

- Islam 2019, p. 176.

- Islam 2019, p. 176-177.

- Scholz 2006, p. 277.

- Debnath 2009, p. 49.

- Enloe 2000, p. 340.

- Mohsin 2005, p. 223.

- Brownmiller 2007, p. 92.

- Mookherjee 2012, p. 77.

- D'Costa 2010a.

- Siddiqi 2008, p. 202.

- International Commission of Jurists 1972, p. 40-41.

- Ghadbian 2002, p. 112.

- Siddiqi 1998, p. 209.

- Roy 2010c, p. 37.

- Gerlach 2010, p. 157.

- Saikia 2011a, p. 57.

- Rahman et Baxter 2002, p. 52.

- Saikia 2011a, p. 260.

- Gerlach 2010, p. 157-158.

- Mookherjee 2007, p. 344.

- Mookherjee 2007, p. 344-345.

- Das 2011.

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Brad Adams, « Letter to the Bangladesh Prime Minister regarding the International Crimes (Tribunals) Act », sur Human Rights Watch, (consulté le )

- Brad Adams, « Bangladesh: Stop Harassment of Defense at War Tribunal », Thomson Reuters Foundation, (lire en ligne [archive du ])

- Tanim Ahmed, Quazi Shahreen Haq, Suliman Niloy et Golam Muztaba Dhrubo, « Kamaruzzaman to hang », BD News 24, (lire en ligne, consulté le )

- Henrik Alffram, Ignoring Executions and Torture: Impunity for Bangladesh's Security Forces, Human Rights Watch, (ISBN 978-1-56432-483-2)

- Jenneke Arens et Robert K. Hitchcock, Genocide of Indigenous Peoples, Transaction, , 117–142 (ISBN 978-1-4128-1495-9), « Genocide in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh »

- Howard Ball, Genocide: A Reference Handbook, ABC Clio, (ISBN 978-1-59884-488-7, lire en ligne

)

) - « Bangla movie Meherjan to be screened today », Assam Tribune, (lire en ligne, consulté le )

- « Bangladesh Jamaat leader sentenced to death », Al Jazeera, (lire en ligne, consulté le )

- Paul R. Bartrop et Steven Leonard Jacobs, Modern Genocide: The Definitive Resource and Document Collection, ABC-CLIO, , 1866– (ISBN 978-1-61069-364-6, lire en ligne)

- Owen Bennett Jones, Pakistan: Eye of the Storm, Yale University Press, , 2nd revised éd. (ISBN 978-0-300-10147-8)

- Rajiv Biswas, Future Asia: The New Gold Rush in the East, Palgrave Macmillan, (ISBN 978-1-137-02721-4)

- Susan Brownmiller, The Phenomenon of Torture: Readings and Commentary, University of Pennsylvania Press, , 88–94 p. (ISBN 978-0-8122-1982-1), « Against our will »

- Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape, Ballantine, (ISBN 978-0-449-90820-4)

- Frank Chalk et Kurt Jonassohn, The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies, Yale University Press, , 3rd éd. (ISBN 978-0-300-04446-1, lire en ligne)

- Dan Coggin, « East Pakistan: Even the Skies Weep », Time, vol. 98, , p. 157 (lire en ligne)

- Bijoyeta Das, « Rape victims or war heroes: war women in Bangladesh », Deutsche Welle, (lire en ligne)

- Bina D'Costa, « Victory's silence », Himal Magazine, (lire en ligne)

- Bina D'Costa, Nationbuilding, Gender and War Crimes in South Asia, Routledge, (ISBN 978-0-415-56566-0, lire en ligne)

- Bina D'Costa, « 1971: Rape and its Consequences », bdnews24.com, (consulté le )

- Angela Debnath, Plight and Fate of Women During and Following Genocide, Transaction, , 47–66 (ISBN 978-1-4128-0827-9), « The Bangladesh genocide: The plight of women »

- « BD award for Faiz, Malik Jilani », Dawn, (lire en ligne)

- Karl DeRouen et Uk Heo, Civil Wars of the World, ABC-CLIO, , 1st éd., 584–599 p. (ISBN 978-1-85109-919-1), « Pakistan (1971) »

- Jyotindra Nath Dixit, India-Pakistan in War and Peace, Routledge, (ISBN 978-0-415-30472-6)

- Cynthia H. Enloe, Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women's Lives, University of California Press, (ISBN 978-0-520-22071-3)

- Theodore Friend, Woman, Man, and God in Modern Islam, Wm. B. Eerdmans, (ISBN 978-0-8028-6673-8)

- Sumit Ganguly et André Laliberté, Multination States in Asia: Accommodation or Resistance, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-14363-9), « Pakistan: Neither state nor nation »

- Christian Gerlach, Extremely Violent Societies: Mass Violence in the Twentieth-Century World, Cambridge University Press, , 1re éd. (ISBN 978-0-521-70681-0)

- Najib Ghadbian et Sally A. Bermanzohn, Violence and Politics: Globalization's Paradox, Routledge, (ISBN 978-0-415-93111-3), « Political Islam: Inclusion or violence? »

- Nachiketa Gotam, The Traitors of Pakistan, Press & Publication Agency, (OCLC 657534665)

- Devin T. Hagerty et Šumit Ganguly, Fearful Symmetry: India-Pakistan Crises in the Shadow of Nuclear Weapons, University of Washington Press, (ISBN 978-0-295-98635-7)

- « Business of the House », House of Commons, vol. 819, (lire en ligne, consulté le )

- Ḥusain Ḥaqqānī, Pakistan: Between Mosque and Military, Carnegie, (ISBN 978-0-87003-214-1, lire en ligne)

- Eric Heinze, Waging Humanitarian War, SUNY, , 350–358 p. (ISBN 978-0-7914-7695-6)

- Tania Hossain et James W. Tollefson, Language Policy, Culture, and Identity in Asian Contexts, Routledge, (ISBN 978-0-8058-5693-4), « Language policy in education in Bangladesh »

- M. Zahurul Huq et Louise Arimatsu, Yearbook of International Humanitarian Law – 2010: 13, Springer, , 462 f (ISBN 978-90-6704-810-1), « Case against Delwar Hossain Sayeedi »

- International Commission of Jurists, The Events in East Pakistan, 1971: A Legal Study, Secretariat of the International Commission of Jurists Geneva, (OCLC 842410)

- M. Rafiqul Islam, National Trials of International Crimes in Bangladesh: Transitional Justice as Reflected in Judgments, BRILL, , 175– (ISBN 978-90-04-38938-0, lire en ligne)

- Rounaq Jahan, Teaching About Genocide: Issues, Approaches, and Resources, Information Age, (ISBN 978-1-59311-074-1), « The Bangladesh Genocide »

- Rounaq Jahan et William S. Parsons, Century of Genocide: Critical Essays and Eyewitness Accounts, Routledge, , 3rd éd. (ISBN 978-0-415-99084-4), « Genocide in Bangladesh »

- Adam Jones, Genocide: A Comprehensive Introduction, Taylor & Francis, (ISBN 978-0-415-48618-7)

- Owen Bennett Jones, Pakistan: Eye of the Storm, Yale University Press, (ISBN 978-0-300-10147-8)

- John M. Kabia, Humanitarian Intervention and Conflict Resolution in West Africa: From ECOMOG to ECOMIL, Ashgate, (ISBN 978-0-7546-7444-3)

- « Kamaruzzaman: The Charges », BD News 24, (lire en ligne, consulté le )

- Habibul Haque Khondker, Empire And Neoliberalism in Asia, Routledge, , 1st éd. (ISBN 978-0-415-39080-4), « US imperialism and Bengali nationalism »

- Steven P. Lee, Ethics and War: An Introduction, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-72757-0)

- Suzannah Linton, « Completing the Circle: Accountability for the Crimes of the 1971 Bangladesh War of Liberation », Criminal Law Forum, vol. 21, no 2, , p. 191–311 (DOI 10.1007/s10609-010-9119-8, hdl 10722/124770

, S2CID 143939929)

, S2CID 143939929) - Anas Malik, Political Survival in Pakistan: Beyond Ideology, Routledge, (ISBN 978-0-415-77924-1)

- Belen Martin-Lucas et Zoë Brigley, Feminism, Literature and Rape Narratives: Violence and Violation, Routledge, (ISBN 978-0-415-80608-4), « Mum is the Word »

- Manus I. Midlarsky, Origins of Political Extremism: Mass Violence in the Twentieth Century and Beyond, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-87708-4)

- Benjamin Minegar, « Bangladesh war crimes tribunal sentences Jamaat-e-Islami member to death », Jurist, (lire en ligne, consulté le )

- Nayanika Mookherjee, Gender, Conflict and Migration, Sage, (ISBN 978-0-7619-3455-4), « Muktir Gaan, the raped woman and migrant identities of the Bangladesh war »

- Nayanika Mookherjee, « Available Motherhood: Legal technologies, 'state of exception' and the dekinning of 'war-babies' in Bangladesh », Childhood, vol. 14, no 339, , p. 339–355 (DOI 10.1177/0907568207079213, S2CID 144568760)

- Nayanika Mookherjee et Tobias Kelly, Traitors: Suspicion, Intimacy, and the Ethics of State-Building, University of Pennsylvania Press, (ISBN 978-0-8122-4213-3), « Denunciatory Practices and the Constitutive Role of Collaboration in the Bangladesh War »

- Naeem Mohaiemen, « Flying Blind: Waiting for a Real Reckoning on 1971 », Economic & Political Weekly, vol. XLVI, no 36, , p. 40–52

- Amena Mohsin, Peace Processes and Peace Accords, Sage, (ISBN 978-0-7619-3391-5), « Gendered nation, gendered peace: A study of Bangladesh »

- Gyasuddin Molla et Subrata K. Mitra, Clemens Spiess, Political Parties in South Asia, Praeger, (ISBN 978-0-275-96832-8), « The Awami League: From Charismatic Leadership to Political Party »

- Nayanika Mookherjee et Tobias Kelly, Traitors: Suspicion, Intimacy, and the Ethics of State-Building, University of Pennsylvania Press, 2009a (ISBN 978-0-8122-4213-3), « Denunciatory practices and the constitutive role of collaboration in the Bangladesh War »

- Nayanika Mookherjee et Anna Laerke, Taking Sides: Ethics, Politics, and Fieldwork in Anthropology, Berghahn, 2009b (ISBN 978-1-84545-701-3), « Friendships and Encounters on the Political Left in Bangladesh »

- Nayanika Mookherjee et Fabrice Virgili, Rape in Wartime, Palgrave Macmillan, (ISBN 978-0-230-36399-1), « Mass rape and the inscription of gendered and racial domination during the Bangladesh War of 1971 »

- Eamon Murphy, The Making of Terrorism in Pakistan: Historical and social roots of extremism, Routledge, (ISBN 978-0-415-56526-4)

- Sabir Mustafa, « Bangladesh's watershed war crimes moment », BBC News, (lire en ligne, consulté le )

- Shaun Narine et Mikhail A. Molchanov, The Ashgate Research Companion to Political Leadership, Ashgate, , 335–357 p. (ISBN 978-0-7546-7182-4), « International Human Rights »

- Paula R. Newberg, Judging the State: Courts and Constitutional Politics in Pakistan, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-89440-1)

- Simon Payaslian, « 20th Century Genocides », Oxford Bibliographies, (ISBN 9780199743292, DOI 10.1093/OBO/9780199743292-0105, lire en ligne, consulté le ) :

« A consensus has formed among scholars that genocides in the 20th century encompassed (although were not limited to) the following cases: Herero in 1904–1907, the Armenian genocide in the Ottoman Empire in 1915–1923, the Holodomor in the former Soviet Ukraine in 1932–1933, the Jewish Holocaust in 1938–1945, Bangladesh in 1971, Cambodia in 1975–1979, East Timor in 1975–1999, Bosnia in 1991–1995, and Rwanda in 1994. »

- Hamoodur Rahman, Hamoodur Rahman Commission of Inquiry into the 1971 India-Pakistan War, Supplementary Report, Arc Manor, (ISBN 978-1-60450-020-2)

- Syedur Rahman et Craig Baxter, Historical Dictionary of Bangladesh, Scarecrow, (ISBN 978-81-7094-588-8)

- Bruce O. Riedel, Deadly Embrace: Pakistan, America, and the Future of the Global Jihad, Brookings Institution, (ISBN 978-0-8157-0557-4)

- Nilanjana S. Roy, « Bangladesh War's Toll on Women Still Undiscussed », The New York Times, (lire en ligne, consulté le )

- Rituparna Roy, South Asian Partition Fiction in English: From Khushwant Singh to Amitav Ghosh, Amsterdam University Press, 2010b, 1st éd. (ISBN 978-90-8964-245-5)

- Srila Roy et Gillian Lewando Hundt, Global Perspectives on War, Gender and Health, Ashgate, 2010c (ISBN 978-0-7546-7523-5), « Wounds and Cures in South Asian Gender and Memory Politics »

- R.J. Rummel, Death by Government: Genocide and Mass Murder Since 1900, Transaction, (ISBN 978-1-56000-927-6)

- Mahfuz Sadique, « Bangladesh Islamist Ghulam Azam found guilty of war crimes », BBC News, (lire en ligne, consulté le )

- Gita Sahgal, « Dead Reckoning: Disappearing stories and evidence », The Daily Star, (lire en ligne)

- Yasmin Saikia, Women, War, and the Making of Bangladesh: Remembering 1971, Duke University Press, 2011a (ISBN 978-0-8223-5038-5)

- Yasmin Saikia, Sexual Violence in Conflict Zones: From the Ancient World to the Era of Human Rights, University of Pennsylvania Press, 2011b, 152–170 p. (ISBN 978-0-8122-4318-5), « War as history, humanity in violence: Women, men and memories of 1971, East Pakistan/Bangladesh »

- Tazreena Sajjad, Plight and Fate of Women During and Following Genocide, Transaction Publishers, (1re éd. First published 2009), 219–248 p. (ISBN 978-1-4128-4759-9), « The Post-Genocidal Period and its Impact on Women »

- The Routledge Handbook of Terrorism Research, Routledge, (ISBN 978-0-415-41157-8)

- Sally J. Scholz, Intervention, Terrorism, and Torture: Contemporary Challenges to Just War Theory, Springer, (ISBN 978-1-4020-4677-3), « War rape's challenge to just war theory »

- Sally J. Scholz, Encyclopedia of Global Justice, Springer, (ISBN 978-1-4020-9159-9), « Genocide »

- Lisa Sharlach, « Rape as Genocide: Bangladesh, the Former Yugoslavia, and Rwanda », New Political Science, vol. 22, no 1, , p. 89–102 (DOI 10.1080/713687893, S2CID 144966485) :

« It is also rape unto death, rape as massacre, rape to kill and to make the victims wish they were dead. It is rape as an instrument of forced exile, rape to make you leave your home and never want to go back. It is rape to be seen and heard and watched and told to others: rape as spectacle. It is rape to drive a wedge through a community, to shatter a society, to destroy a people. It is rape as genocide »

- Elora Shehabuddin, Political Islam and Governance in Bangladesh, Routledge, (ISBN 978-0-415-57673-4), « Bangladeshi civil society and Islamist politics »

- Dina M. Siddiqi et Nayereh Esfahlani Tohidi, Women in Muslim Societies: Diversity Within Unity, Lynne Rienner, (ISBN 978-1-55587-578-7, lire en ligne

), « Taslima Nasreen and Others: The Contest over Gender in Bangladesh »

), « Taslima Nasreen and Others: The Contest over Gender in Bangladesh » - Dina M. Siddiqi, Oxford Encyclopedia of Women in World History, vol. 1, Oxford University Press, , 201 f (ISBN 978-0-19-514890-9, lire en ligne)

- Brendan Simms et D. J. B. Trim, Humanitarian Intervention: A History, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-19027-5), « Towards a history of humanitarian intervention »

- Richard Sisson et Leo E. Rose, War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh, University of California Press, (ISBN 978-0-520-07665-5)

- Karen E. Smith, Genocide and the Europeans, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-13329-6)

- Katherine Southwick et Maureen Jessica Lynch, Statelessness and Citizenship: A Comparative Study on the Benefits of Nationality, Edward Elgar Publishing, , 115–141 p. (ISBN 978-1-78195-215-3), « The Urdu-speakers of Bangladesh: an unfinished story of enforcing citizenship rights »

- Dorothy Q. Thomas et Regan E. Ralph, « Rape in War: Challenging the Tradition of Impunity », SAIS Review, vol. 14, no 1, , p. 82–99 (DOI 10.1353/sais.1994.0019, S2CID 154604295)

- Dorothy Q. Thomas et Reagan E. Ralph, Gender Politics in the Western Balkans: Women and Society in Yugoslavia and the Yugoslav Successor States, Pennsylvania State University, (ISBN 978-0-271-01802-7), « Rape in War: The case of Bosnia »

- Hanne-Ruth Thompson, Language and National Identity in Asia, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-926748-4), « Bangladesh »

- Peter Tomsen, The Wars of Afghanistan: Messianic Terrorism, Tribal Conflicts, and the Failures of Great Powers, Public Affairs, (ISBN 978-1-58648-763-8)

- Samuel Totten, Paul Robert Bartrop et Steven L. Jacobs, Dictionary of Genocide: A-L, vol. 1, Greenwood, (ISBN 978-0-313-32967-8)

- John Tulloch et Richard Warwick Blood, The Routledge Companion to News and Journalism, Routledge, , 507–519 p. (ISBN 978-0-415-66953-5), « Iconic photojournalism and absent images: Democratization and memories of terror »

- John Tulloch et Richard Warwick Blood, Icons of War and Terror: Media Images in an Age of International Risk, Routledge, (ISBN 978-0-415-69804-7)

- Thomas George Weiss, Military-Civilian Interactions: Humanitarian Crises and the Responsibility to Protect, Rowman & Littlefield, (ISBN 978-0-8476-8746-6, lire en ligne)

- Nicholas J. Wheeler, Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-829621-8)

- James Wynbrandt, A Brief History of Pakistan, Facts on File, , 1st éd. (ISBN 978-0-8160-6184-6, lire en ligne

)

)