Valdiodio N'diaye

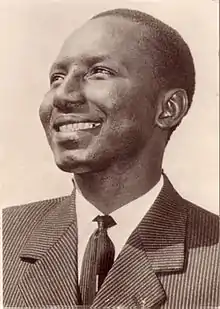

Maître Valdiodio N'diaye (ou Waldiodio Ndiaye), né le à Rufisque et mort le à Dakar, est un avocat et homme politique sénégalais, plusieurs fois ministre, également maire de Kaolack.

| Valdiodio N'diaye | |

| |

| Fonctions | |

|---|---|

| Ministre des Finances | |

| – | |

| Prédécesseur | André Peytavin |

| Successeur | Daniel Cabou |

| Maire de Kaolack | |

| – | |

| Prédécesseur | Ibrahima Seydou Ndaw |

| Successeur | Thierno Diop |

| Ministre de l'Intérieur | |

| – | |

| Prédécesseur | aucun |

| Successeur | Mamadou Dia |

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Rufisque, AOF (France) |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | Dakar (Sénégal) |

| Nationalité | Française Sénégalaise |

| Parti politique | Parti socialiste |

| Conjoint | Claire Onrozat |

| Diplômé de | Université de Montpellier |

| Profession | Avocat |

Il se distingue aux yeux des Africains en affrontant le général de Gaulle en 1958. Puis son destin bascule pendant la crise politique de décembre 1962 lorsque, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, il est accusé de « tentative de coup d'État », aux côtés de Mamadou Dia.

Biographie

Jeunesse et études

Valdiodio Ndiaye est né le à Rufisque. Il est le fils de Linguère Adiaratou Sira M’Bodj, issue des sérères Guelwar du Sine-Saloum et de Samba-Langar N’Diaye, prince du Royaume du Saloum[1]. Il passe son enfance à Kaolack où il est inscrit à l’école primaire puis il fait ses études secondaires au lycée Faidherbe de Saint-Louis. Dès sa naissance, grâce à la loi des Quatre Communes, il est citoyen français. Il n’obtient pas de sursis pour son service militaire et doit passer son baccalauréat en candidat libre ; il sort major des épreuves. Dans sa promotion, on compte de grandes figures de l’histoire du Sénégal tel que Cheikh Anta Diop ou encore Birago Diop.

En 1947, il obtient une bourse pour des études dentaires, mais afin de suivre ses propres aspirations, il s’inscrit en droit et en philosophie à l'université de Montpellier. En janvier 1951 il soutient une thèse intitulée La notion de citoyenneté dans l'Union française qui lui vaut la mention très bien avec les éloges du jury et devient docteur en droit. Malgré les recommandations de ses professeurs, il n’obtient pas de bourse pour s’inscrire au concours de l’agrégation[1]. Il revient donc au Sénégal et épouse Claire Onrozat, rencontrée à l'université de Montpellier, avec qui il aura quatre enfants.

Carrière politique

Il s’installe à Kaolack comme avocat en 1951 puis il est élu conseiller territorial en 1952 (mandat reconduit en 1957)[1]. Sur le plan politique, il occupe d'importantes fonctions au Bloc démocratique sénégalais (BDS) et à l'Union progressiste sénégalaise (UPS). En 1957, avec la loi-cadre, il devient ministre de l’Intérieur du premier gouvernement du Sénégal (non-indépendant). Il assume, de septembre 1958 à mai 1959, cumulativement les fonctions de ministre de l’Intérieur, ministre de l’Éducation nationale ainsi que l’intérim de la présidence du Conseil.

Le , il prononce un discours mémorable adressé au général de Gaulle à la veille du référendum du 28 septembre 1958. Il prononce notamment cette phrase, promue au rang de slogan : « Nous disons indépendance, unité africaine et confédération ». Lors de son discours, il exprime l’aspiration de nombreux peuples d’Afrique : « (…) Il ne peut y avoir aucune hésitation, la politique du Sénégal, clairement définie, s’est fixé trois objectifs qui sont dans l’ordre où elle veut les atteindre : l’indépendance, l’unité africaine et la confédération (…) Les avant-projets constitutionnels ne nous laissent pas sans inquiétude (…) Demain, tous les « oui » ne comporteront pas une renonciation délibérée à l’indépendance et tous les « non » ne traduiront pas une volonté de rupture complète. Il y a là une possibilité de malentendu, aussi grave dans l’un ou l’autre cas. Le Gouvernement du Sénégal ne se prononcera que lorsqu’il aura connaissance du texte définitif »[2]. Son discours est suivi immédiatement d'une allocution du général dans laquelle il répond notamment : « S'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent »[3].

Le il est élu Maire de Kaolack. Il se passionne pour la Fédération des Villes Jumelées qu’il préside ; Kaolack est alors jumelée avec Narbonne (France), Aoste (Italie), Gelsenkirchen (Allemagne), Haïfa (Israël) et Le Locle (Suisse). Grâce à ces échanges, il construit des infrastructures importantes (routes, bâtiments administratifs, éclairage)[1]. Il est l'un des architectes de la réforme administrative qui supprime les pouvoirs féodaux (lui qui était pourtant issu du milieu princier traditionnel).

Le , il lui reviendra l’honneur de débaptiser la place Protet pour en faire la place de l’Indépendance. Il est nommé ministre des Finances en novembre 1962, un mois avant la crise politique de décembre 1962.

Monsieur le Président,

Monsieur le Sénateur Maire de Dakar vient de vous adresser au nom de la ville qui vous a accueilli aujourd’hui, et avec toute l’autorité qui s’attache à sa double qualité de premier Magistrat Municipal et Doyen des hommes politiques sénégalais, des paroles de bienvenue auxquelles veut d’abord s’associer le Conseil de Gouvernement du Sénégal, dont je suis aujourd’hui l’interprète en l’absence de M. le Président du Conseil Mamadou Dia retenu en Suisse pour une cure que ses médecins lui ont déconseillé d’interrompre.

Le Peuple d’Afrique, comme celui de France, vit en effet des heures qu’il sait décisives, et s’interroge sur le choix qu’il est appelé à faire. Dans un mois, le suffrage populaire, par la signification que vous avez voulu donner à sa réponse Outre-mer, déterminera l’avenir des rapports Franco-africains. Il ne peut donc y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal, clairement définie, s’est fixé trois objectifs qui sont, dans l’ordre où elle veut les atteindre : l’Indépendance, l’Unité Africaine et la Confédération.

Nous disons Indépendance d’abord, mais en nous fixant ce préalable, nous ne faisons qu’interpréter l’aspiration profonde de tous les peuples d’Afrique Noire à la reconnaissance de leur personnalité et de leur existence nationale. L’indépendance est un préalable. Elle n’est pas une fin en soi. Elle n’est pas un idéal en elle-même, mais pour ce qu’elle rend possible. Elle ne véhicule pas une volonté de sécession. Elle ne recèle aucune intention d’isolement, ni de repliement sur soi. Nous disons indépendance, et nous disons ensuite Unité africaine.

Si l’indépendance que nous voulons n’est pas la sécession, elle n’est pas davantage l’indépendance dans le cadre de chaque territoire, la rupture de toutes les solidarités fédérales existantes, le repliement à l’intérieur de frontières dont nous n’avons jamais cessé de dénoncer le caractère artificiel.

En fin, au-delà de l’indépendance et de l’unité, le gouvernement du Sénégal avec le congrès de Cotonou propose la négociation avec la France d’une confédération multinationale de peuples libres et égaux. Cette solution nous apparaît comme la seule réaliste et la seule durable parce qu’elle est la seule, la seule qui tienne compte à la fois du sentiment national des masses africaines, de leurs aspirations à l’unité et de leurs volontés d’entrer dans le monde moderne, au sein d’un ensemble plus vaste encore.

C’est pourquoi, nous regrettons de voir écarter la confédération avec toutes les perspectives d’associations qu’elle contenait, ce serait pour l’Afrique un recul d’un demi-siècle alors que tout nous commande d’aller de l’avant, car avec quel peuple l’Afrique indépendante et unie pourrait-elle plus librement et volontairement s’associer qu’avec le peuple de France, qu’elle connaît et qu’elle aime, avec lui, elle a non seulement des liens de interdépendances économiques et culturelles mais encore tout un passé de souvenirs qui dans le meilleur et le pire sont des souvenirs communs.

Avec lui, elle partage un idéal de liberté et de dignité humaine, une même conception du progrès et de l’avenir du monde.

Notre espoir se fonde sur le fait, qu’en venant ici, pour nous informer et pour vous informer, vous avez créé un climat de discussion et avait par le même tourné le dos à cette nouvelle philosophie de la vielle Europe, qui, si l’on en croit Albert Camus, a répudié le dialogue pour épouser le communiqué. Une Europe qui ne dit plus : « je pense ainsi, quelles sont vos objections ? » mais « voici ma vérité. Que m’importe que vous la discutiez, l’armée et la police se chargeront d’établir que j’ai raison ».

A cet égard aussi, le choix qui nous ai proposé n’est donc pas pleinement libre et notre réponse n’aura pas pleinement le sens que vous en attendez.

Ou bien, nous voterons selon nos seules convictions au risque de retarder la réalisation de l’unité Africaine

Ou bien nous définirons avec les autres territoires de la fédération, une position commune faite de compromis tactique et qui laissera dans l’ombre sans les supprimer les véritables problèmes.

[…]. C’est pourquoi le dilemme fédération ou sécession nous paraît un faux dilemme et qu’à cet égard notre réponse court le risque de recevoir arbitrairement une interprétation qu’elle n’implique pas naturellement. Je peux, et j’ai même le devoir de déclarer que demain, tous les « Oui » ne comporteront pas une renonciation délibérée à l’indépendance et que tous les « Non » ne traduiront pas une volonté de rupture complète. Il y a là une possibilité de malentendu, aussi grave dans l’un comme dans l’autre cas. Il serait également contraire au droit et à l’équité de considérer comme en état de sécession le territoire qui fait aujourd’hui partie intégrante de la République et qui demain voterait Non.

Crise politique de décembre 1962

Alors que le président du Conseil, Mamadou Dia, incarne le sommet de l’État dans un régime parlementaire bicéphale de type quatrième République (la politique économique et intérieure pour lui, la politique extérieure pour le Président de la République), ses relations avec Léopold Sédar Senghor s’enveniment peu à peu. Le conflit repose essentiellement sur la politique économique du gouvernement et le sort à réserver aux députés « affairistes » ayant commis de nombreux abus. Ces députés s’étaient octroyés, des augmentations de salaire, avaient pris des crédits dans des banques (qu’ils ne remboursaient pas) et des actions dans des sociétés anonymes, directement ou par l’intermédiaire de leurs femmes ou de leurs enfants. Tout ceci était contraire à la ligne politique du parti. Mamadou Dia leur demanda à plusieurs reprises de rembourser leurs crédits et de rendre leurs actions, mais en vain[5].

De plus, le , le président du Conseil, Mamadou Dia, prononce un discours sur « les politiques de développement et les diverses voies africaines du socialisme » à Dakar ; il prône le « rejet révolutionnaire des anciennes structures » et une « mutation totale qui substitue à la société coloniale et à l’économie de traite une société libre et une économie de développement » et revendique une sortie planifiée de l'économie arachidière[6]. Cette déclaration, à caractère souverainiste, heurte les intérêts français et inquiète les puissants marabouts qui interviennent dans le marché de l’arachide. Cela motive Senghor à demander à ses amis députés de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Jugeant cette motion irrecevable, Mamadou Dia tente d'empêcher son examen par l'Assemblée nationale au profit du Conseil national du parti, en faisant évacuer la chambre le 17 décembre et en faisant empêcher son accès par la gendarmerie. Malgré ce qui est qualifié de « tentative de coup d'État » et l'arrestation de quatre députés, la motion est votée dans l'après-midi au domicile du président de l'Assemblée nationale, Lamine Guèye.

Mamadou Dia et Valdiodio N'diaye sont arrêtés le lendemain par un détachement de paras-commandos, avec trois autres ministres, Ibrahima Sar, Joseph Mbaye et Alioune Tall. Ils sont traduits devant la Haute Cour de justice du Sénégal du 9 au 13 ; alors que le procureur général ne requiert aucune peine, Mamadou Dia est condamné à la prison à perpétuité tandis que Valdiodio N'diaye et les autres ministres coaccusés sont condamnés à 20 ans d'emprisonnement. Ils seront détenus au centre spécial de détention de Kédougou (Sénégal oriental). Le procureur général de l'époque, Ousmane Camara, revient sur le déroulement du procès dans une autobiographie publiée en 2010 : « Je sais que cette haute cour de justice, par essence et par sa composition, (ndlr : on y retrouve des députés ayant voté la motion de censure), a déjà prononcé sa sentence, avant même l’ouverture du procès (...) La participation de magistrats que sont le Président (Ousmane Goundiam), le juge d’instruction (Abdoulaye Diop) et le procureur général ne sert qu’à couvrir du manteau de la légalité une exécution sommaire déjà programmée »[7].

Lors de leur incarcération, des personnalités comme Jean-Paul Sartre, le pape Jean XXIII ou encore François Mitterrand demandent leur libération. Mais Senghor reste sourd jusqu'au , année à laquelle il décide de les gracier et de les libérer. Ils sont amnistiés en , un mois avant le rétablissement du multipartisme au Sénégal. Parmi leurs avocats durant cette période, on compte Abdoulaye Wade et Robert Badinter ; ce dernier sera même l'avocat personnel de Valdiodio N'diaye[8]. Cet épisode dramatique de l'Histoire du Sénégal reste encore aujourd'hui un sujet délicat car beaucoup s'interrogent sur le sens de cette élimination dans un pays naissant qui passait alors pour un modèle de démocratie[9].

Après sa libération

Après sa libération en 1974, Valdiodio N'diaye reprend sa carrière d'avocat à Dakar.

En 1981, il participe à la fondation du Mouvement démocratique populaire (MDP) avec Mamadou Dia, mais s'éloigne de celui-ci en 1983 et rejoint le Parti socialiste (PS). Lors de l'élection présidentielle sénégalaise de 1983, il apporte son soutien au président sortant Abdou Diouf.

Il meurt l'année suivante, le à l'Hôpital principal de Dakar ; il est inhumé à Kaolack, dont il fut pendant longtemps le maire. Son épouse, Claire Onrozat, décéde à l'âge de 96 ans à Dakar le ; déjà chevalier, elle est décorée, à titre posthume, de l'insigne de commandeur de l'ordre national du Lion par le président Macky Sall[10].

Hommages et postérité

Un grand lycée de Kaolack porte son nom, et la Place de l'Indépendance de Dakar devrait prochainement porter son nom, selon un vote du conseil municipal de Dakar en date du printemps 2011.

Galerie

Réception au Palais de la République du Sénégal (1960) - x, Général Amadou Fall, Valdiodio N'diaye, Mamadou Dia, Léopold Sédar Senghor

Réception au Palais de la République du Sénégal (1960) - x, Général Amadou Fall, Valdiodio N'diaye, Mamadou Dia, Léopold Sédar Senghor Visite de Sekou Touré à Dakar - x, Habib Thiam, Valdiodio N'diaye, Sekou Touré, x

Visite de Sekou Touré à Dakar - x, Habib Thiam, Valdiodio N'diaye, Sekou Touré, x.jpg.webp) Premier gouvernement du Sénégal (1960)

Premier gouvernement du Sénégal (1960).jpg.webp) Discours de Valdiodio N'diaye à la Place Protêt le 26 août 1958

Discours de Valdiodio N'diaye à la Place Protêt le 26 août 1958.jpg.webp) Devant les grilles du Palais (1960) - Valdiodio N'diaye, Mamadou Dia, Léopold Sédar Senghor, Général Fall. À droite : Jean Collin

Devant les grilles du Palais (1960) - Valdiodio N'diaye, Mamadou Dia, Léopold Sédar Senghor, Général Fall. À droite : Jean Collin.jpg.webp) Assemblée Nationale (1961) - Valdiodio N'diaye, Mamadou Dia

Assemblée Nationale (1961) - Valdiodio N'diaye, Mamadou Dia.jpg.webp) Réception du Général de Gaulle (26 août 1958) - x, x, Pierre Messmer (Haut Commissaire de la République), Bernard Cornut-Gentille (Ministre de la France d'Outremer), Valdiodio N'diaye, x, Général de Gaulle

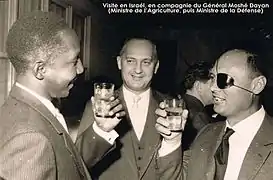

Réception du Général de Gaulle (26 août 1958) - x, x, Pierre Messmer (Haut Commissaire de la République), Bernard Cornut-Gentille (Ministre de la France d'Outremer), Valdiodio N'diaye, x, Général de Gaulle Visite en Israël (1961) - (de gauche à droite) Valdiodio N'diaye, x, Général Moshe Dayan

Visite en Israël (1961) - (de gauche à droite) Valdiodio N'diaye, x, Général Moshe Dayan.jpg.webp) Visite à Dakar du roi du Maroc Mohamed V et de son fils Hassan II (1960) - Lamine Gueye, Hassan II, Mohamed V, Valdiodio N'diaye, x

Visite à Dakar du roi du Maroc Mohamed V et de son fils Hassan II (1960) - Lamine Gueye, Hassan II, Mohamed V, Valdiodio N'diaye, x Visite dans les pays de l'est (juillet 1962) - À l'extrême droite André Guillabert

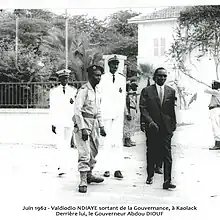

Visite dans les pays de l'est (juillet 1962) - À l'extrême droite André Guillabert Gouvernance de Kaolack (juin 1962) - Derrière lui, le Gouverneur Abdou Diouf

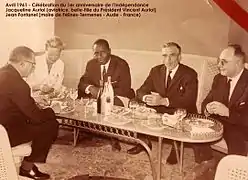

Gouvernance de Kaolack (juin 1962) - Derrière lui, le Gouverneur Abdou Diouf Célébration du 1er anniversaire de l'Indépendance (avril 1961) - (de gauche à droite) x, Jacqueline Auriol, Valdiodio N'diaye, Jean Fontanel (Maire de Félines-Termenès), x

Célébration du 1er anniversaire de l'Indépendance (avril 1961) - (de gauche à droite) x, Jacqueline Auriol, Valdiodio N'diaye, Jean Fontanel (Maire de Félines-Termenès), x.jpg.webp) 1er anniversaire de l'Indépendance en 1961 - Général Fall, Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, Valdiodio N'diaye

1er anniversaire de l'Indépendance en 1961 - Général Fall, Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, Valdiodio N'diaye.jpg.webp) Visite à Dakar de Sylvanus Olympio (1960) - Sylvanus Olympio, Léopold Sédar Senghor, Valdiodio N'diaye

Visite à Dakar de Sylvanus Olympio (1960) - Sylvanus Olympio, Léopold Sédar Senghor, Valdiodio N'diaye

Voir aussi

Notes et références

- « Me Valdiodio N'Diaye, L'indépendance Du Sénégal », sur guedel-associes.com,

- 26 août 1958. Discours de Valdiodio Ndiaye face au général de Gaulle, 2002, 91 p

- « Discours du général de Gaulle prononcé à Dakar, 26 août 1958 », sur http://www.charles-de-gaulle.org,

- « Me Valdiodio N'Diaye, L'indépendance Du Sénégal. », sur guedel-associes.com,

- Karim Ndiaye, « Le senegal en route vers l’indépendance », Le Témoin,

- « Philippe Bernard, « Mamadou Dia », Le Monde, 29 janvier 2009 (ISSN 0395-2037) », Le Monde, no 29 janvier 2009, (ISSN 0395-2037)

- Ousmane Camara, Mémoires d'un juge africain. Itinéraire d'un homme libre, Paris, Karthala, , 312 p. (ISBN 978-2-8111-0389-7, lire en ligne), page 122

- « Robert Badinter, un juriste en politique », sur https://books.google.ca, (consulté le )

- « Valdiodio N'diaye », sur www.interieur.gouv.sn, (consulté le )

- Décès de Claire Onrozat La Dépêche

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Valdiodio N'diaye, 26 août 1958, Discours de Valdiodio Ndiaye face au Général de Gaulle, 2002, 91 p.

- Adama Baytir Diop, Le Sénégal à l'heure de l'indépendance : le projet politique de Mamadou Dia, 1957-1962, L'Harmattan, Paris, 2007, 289 p. (ISBN 978-2-296-04724-2)

- Babacar Ndiaye et Waly Ndiaye, Présidents et ministres de la République du Sénégal, Dakar, 2006 (2e éd.), p. 304

- Roland Colin, Sénégal notre pirogue, au soleil de la liberté, Paris, Présence africaine, 2007, 405 p.

- Ousmane Camara, Mémoires d'un juge africain. Itinéraire d'un homme libre, Paris, Karthala, 2010, 312 p.

- Abdoulatif Coulibaly, Le Sénégal à l’épreuve de la démocratie, Paris, L'Harmattan, 1999, 254 p.

Filmographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Valdiodio N'Diaye : l'indépendance du Sénégal, un film de Eric Cloué et Amina N'Diaye Leclerc, Médiathèque des Trois Mondes, 2000, 120 min

- Les hommes de l'indépendance : Valdiodio N'Diaye, Centre national de la cinématographie, 2003

- Président Dia, un film de William Mbaye, Les Films Mama Yandé et Ina, 2013, 50 min - [vidéo] Visionner la vidéo sur Vimeo

Articles connexes

Liens externes

- Courte biographie sur le site du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack

- Liste des anciens ministres de l'Intérieur (site du Ministère)

- « Valdiodio N'diaye, la mémoire retrouvée » (entretien d'Olivier Barlet avec la cinéaste Amina N'Diaye Leclerc – sa fille – à Cannes en 2000, publié sur Africultures)

- « Journée du 26 août dédiée à Valdiodio Ndiaye : Le cinquantenaire du face-à-face avec le général de Gaulle en 2008 » (article de Mohamadou Sagne, Le Soleil)