Tramway Grenoble - Chapareillan

Le tramway Grenoble - Chapareillan (abrégé TGC) était un tramway électrique suburbain français à voie métrique, qui a circulé entre 1899 et 1947 sur la rive droite de la vallée du Grésivaudan, jusqu'à la limite de la Savoie[1] - [2].

| Tramway Grenoble - Chapareillan | |||||||||

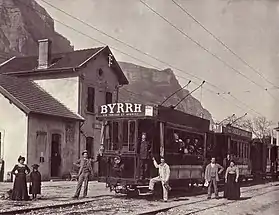

Le tramway devant la gare de Crolles | |||||||||

| Pays | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Gares desservies | Grenoble, Chapareillan | ||||||||

| Historique | |||||||||

| Mise en service | 1899 – 1901 | ||||||||

| Fermeture | 1933 – 1947 | ||||||||

| Concessionnaires | Cie du Tramway Grenoble - Chapareillan (1899 – 1920) Régie départementale des Voies Ferrées du Dauphiné (1920 – 1947) |

||||||||

| Caractéristiques techniques | |||||||||

| Longueur | 43 km | ||||||||

| Écartement | métrique (1,000 m) | ||||||||

| Électrification | 600 V continu | ||||||||

| Nombre de voies | Anciennement à voie unique | ||||||||

|

|||||||||

Histoire

Prémices et construction

Messieurs Claret et Thouvard, deux entrepreneurs de travaux publics respectivement de Lyon et de Paris, font en 1882 une demande de concession auprès du département pour quatre des lignes de tramway urbain et suburbain à Grenoble. Comme de nombreuses autres à l'époque, cette demande se voit refusée car non présentée dans les formes réglementaires.

En , deux nouvelles demandes sont soumises aux autorités concédantes, la première pour un tramway à vapeur pour Le Touvet et la seconde pour un réseau urbain à Grenoble. Bien que refusé, le projet est étoffé à la demande du département, ainsi en 1884 un avant-projet de tramway jusqu'à Chapareillan est à nouveau soumis le 24 avril. Le 23 octobre suivant, est lancée une enquête d'utilité publique concernant cette ligne. Après modification du projet en février et consentement du ministère de la Guerre aux conclusions de la Commission mixte des Travaux publics, le département rétrocède la ligne à MM. Claret et Thouvard le 19 novembre[note 1].

Le 2 décembre 1885, la ligne est déclarée d'utilité publique, juste avant la date limite pour le dépôt des demandes de concession. La concession ainsi que la déclaration d'utilité publique imposent aux rétro-concessionnaires un certain nombre de contraintes avec un planning précis, qui, s'il n'est pas rempli, rend nulle la déclaration d'utilité publique. MM. Claret et Thouvard doivent verser 213 000 francs au département, afin de contribuer aux frais de rectification du tracé de la RN 90, nécessaire à l'établissement de la ligne et comprenant entre autres la construction d'un pont sur l'Isère entre La Tronche et l'Île Verte[1] - [3].

Dépôt et gare du TGC à l'Île Verte

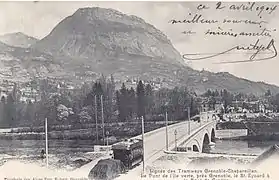

Dépôt et gare du TGC à l'Île Verte Le pont de l'Île-Verte, reconstruit pour permettre le passage du tramway

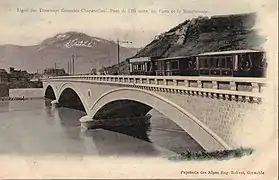

Le pont de l'Île-Verte, reconstruit pour permettre le passage du tramway TGC traversant le pont de l'Île-Verte.

TGC traversant le pont de l'Île-Verte.

La construction du pont est lancée en 1897. Pour la concession, les rétro-concessionnaires se sont aussi engagés à n'utiliser que du matériel français ainsi que de n'engager que des agents d'exploitation français.

Une société anonyme, la Compagnie du tramway de Grenoble à Chapareillan (TGC) au capital de 2 000 000 francs est constituée en 1896. Elle se substitue par décret à MM. Claret et Thouvard et se compose d'actionnaires locaux et d'administrateur du pays[4].

Ouverture

La ligne est ouverte graduellement sur une période de plus de deux ans, en suivant l'avancement des travaux ; elle est tout d'abord uniquement réservée au transport de voyageurs, puis un arrêté du 19 mars 1900 autorise le transport de marchandises qui débute dès le lendemain.

| Section de ligne | Reconnaissance | Arrêté préfectoral | Ouverture voyageurs | Ouverture marchandise |

|---|---|---|---|---|

| Place Notre-Dame - Crolles | ||||

| Crolles - Le Touvet | ||||

| Le Touvet - Chapareillan | ||||

| Place Notre-Dame - Gare PLM | ||||

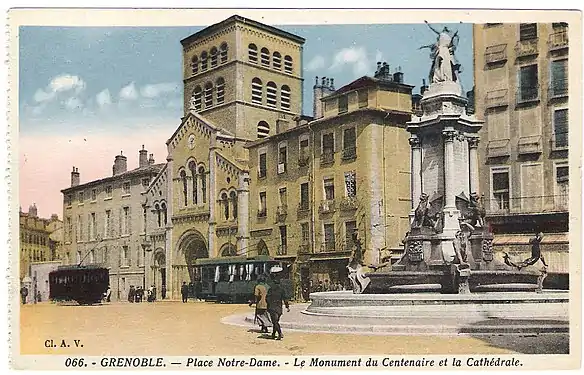

Sur le secteur du centre-ville et plus particulièrement de Notre-Dame, le TGC entre en concurrence avec la Société Grenobloise de Tramways Électriques (SGTE) qui exploite la plupart des lignes de tramway de Grenoble. Le 20 décembre 1900, les deux compagnies signent une convention pour la desserte de Grenoble par les transports en commun. Ainsi la SGTE effectue deux versements de 213 000 francs et 250 000 francs au TGC, correspondant respectivement aux frais de rectification de la RN 90 et pour l'abandon de la part du TGC de toute nouvelle demande de concession ainsi que la concurrence subie sur la relation Grenoble - La Tronche. En échange, le TGC reverse la moitié de ses revenus intra-muros à la SGTE et abandonne la ligne du centre-ville au profit de celle des quais, mais obtient un passage gratuit sur la voie rue Frédéric Taulier pour quitter la place Notre-Dame.

Fermeture

La ligne est supprimée par sections dans l'ordre suivant :

- le , pour la section Chapareillan - Le Touvet ;

- en 1936, pour la section Le Touvet - Crolles ;

- en 1937, pour la section Crolles - Saint-Ismier ;

- en 1937 ( ou ) pour la section Saint-Ismier - Montbonnot ;

- le , pour la section Montbonnot - Meylan (les Aiguinards) ;

- le , pour la section Meylan (les Aiguinards) - Grenoble[2] - [4].

La section les Aiguinards - Montbonnot est déclassée par décret le [5].

Tracé

Tracé détaillé de Grenoble à Chapareillan

La ligne atteint à son apogée une longueur de 43 km[2]. Elle dessert la rive droite de l'Isère, au pied du massif de la Chartreuse. La majeure partie du tracé est en accotement de la route nationale, avec quelques sections en site propre. Le tracé procède comme suit : Gare PLM de Grenoble - Notre-Dame - La Tronche - Montbonnot - Saint-Ismier - Crolles - Le Touvet - Chapareillan.

Les longueurs entre les gares sont les suivantes :

- Grenoble (Notre-Dame) - Grenoble-PLM : 2 km

- Grenoble (Notre-Dame) - Montbonnot : 8 km, en passant, selon les termes du décret de 1895, par les rues suivantes (d'après les dénominations de l'époque) : rue Emile-Gueymard, place de la Gare, avenue de la Gare, boulevard de Bonne, rue de Bonne, rue du Lycéee, rue Pertuisière, place Sainte-Claire, voie centrale (reliant la place Sainte-Claire et la place Grenette), place Notre-Dame, rue Frédéric-Taulier, avenue Randon, route nationale n° 90. Après la création de la voie centrale, la ligne devra l'emprunter[3].

- Montbonnot - Saint-Ismier : 2 km

- St-Ismier - Crolles : 4 km

- Crolles - Le Touvet : 13 km

- Le Touvet - Chapareillan : 14 km

Projet de liaison Chapareillan - Chambéry

La liaison Chapareillan - Chambéry suscite de nombreux intérêts avant même la mise en service du TGC. Cette liaison n'est pas destinée à relier Grenoble à Chambéry, relation déjà assurée par le PLM, mais plutôt à désenclaver plusieurs communes qui ne sont pas desservies par une voie ferrée. Deux demandes de concession sont faites, une dans chaque département. La première par les Tramways de Savoie, qui desservent déjà Challes-les-Eaux et la seconde par le TGC. Les deux demandes se distinguent en tous points : les Tramways de Savoie utilisent une voie étroite de 0,60 m et du matériel à traction vapeur, alors que le TGC utilise la traction électrique et une voie métrique. Les tracés proposés diffèrent aussi :

- Tramways de Savoie : Chapareillan - Les Marches - Myans - Apremont - Saint-Baldoph - La Ravoire - Barberaz - Chambéry ;

- TGC : Chapareillan - Les Marches - Chignin - Saint-Jeoire - Challes-les-Eaux - Chambéry.

Finalement, aucune des concessions n'est accordée et Chapareillan ne se verra pas reliée à Chambéry[4].

Exploitation

Deux compagnies exploitent cette ligne :

- la Compagnie du Tramway Grenoble - Chapareillan de 1899 à 1930 ;

- la régie départementale des Voies ferrées du Dauphiné, à la suite du rachat par le département de l'Isère de la Compagnie du Tramway Grenoble - Chapareillan, entériné par un décret du 11 novembre 1930[2].

Infrastructure

Alimentation électrique

_-_France.jpg.webp)

L'alimentation électrique se faisait à la tension de 1 200 volts continu, par le système du « double pont », qui consistait à répartir le courant en deux lignes de plus ou moins 600 volts, le rail étant au neutre. Ce système à double perche d'alimentation avait été mis en service par l'ingénieur suisse René Thury et appliqué sur le chemin de fer de la Mure et sur la ligne Nord-Sud du métro parisien.

Le courant était fourni par une usine située à Lancey, fondée par Aristide Bergès et située sur la rive gauche de l'Isère, alors que le tramway était sur la rive opposée ; cela nécessitait un transport de l'électricité par une ligne franchissant l'Isère.

L'alimentation se faisait par deux fils aériens parallèles distants de 60 centimètres environ et tous deux alimentés à la tension de plus ou moins 600 volts. La prise de courant s'effectuait sur les motrices par deux perches, ce qui caractérisait les véhicules.

Stations

Il existait des gares avec bâtiment voyageur à Crolles, Saint-Ismier, au Touvet, à Barraux et Chapareillan.

La gare de La Terrasse.

La gare de La Terrasse. La gare du Touvet.

La gare du Touvet. Le tramway traverse Saint-Vincent-de-Mercuze.

Le tramway traverse Saint-Vincent-de-Mercuze. La gare de Barraux.

La gare de Barraux. La gare de Chapareillan.

La gare de Chapareillan.

Vestiges

Il subsiste plusieurs gares sur le tracé. Celles de Crolles, Saint-Ismier et Saint-Nazaire-les-Eymes.

Plaque de l'ancien pont de l'Île-Verte.

Plaque de l'ancien pont de l'Île-Verte. La gare de Saint-Ismier.

La gare de Saint-Ismier. l'ancienne gare du Touvet devenue la bibliothèque.

l'ancienne gare du Touvet devenue la bibliothèque.

Gares de jonction

Le TGC est raccordé à toutes les lignes de chemins de fer de la région grenobloise. D'une part, il l'est au niveau de la place de la Gare pour les correspondances des voyageurs avec le PLM et avec les tramways de la SGTE et des VFD. Un kiosque est d'ailleurs construit sur la place en 1902 pour les correspondances.

D'autre part, il l'est au niveau de la gare d'échange de Grenoble-Polygone plus connue au début du siècle sous le nom de Grenoble-Abattoirs, où s'effectuait le transfert des marchandises entre les voies métriques des VFD, de la SGTE et du TGC vers les voies normales du PLM. Pour des raisons pratiques, le TGC utilise la voie des VFD située rue Émile Gueymard.

Enfin, le tramway était aussi raccordé au réseau de la SGTE par son embranchement place Notre-Dame.

À l'extérieur de Grenoble, en gare de Montfort Funiculaire (Lumbin), s'effectue aussi une correspondance avec le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet, qui relie la vallée au plateau des Petites Roches.

Dépôt

Le dépôt se trouvait à proximité du pont de l'Île Verte.

Notes et références

Notes

- Le ministère de la Guerre est à l'époque concerné car Grenoble est encore, à la fin du XIXe siècle, une place forte importante (60 000 habitants dont 10 000 hommes de garnison). Le ministre de l'époque demande alors que les tramways ralentissent devant les casernes sans s'y arrêter, afin de ne pas les masquer.

Références

- Jules-M. Sestier, Le tramway Grenoble-Chapareillan et la vallée du Graisivaudan, rive droite de l'Isère, Uriage-les-Bains, Xavier Drevet, coll. « Bibliothèque historique du Dauphiné », , 136 p. (lire en ligne)

- Fédération des Amis des Chemins de fer Secondaires, « Liste des chemins de fer secondaires - Isère (38) », sur facs-patrimoine-ferroviaire.fr (consulté le )

- Annales des Ponts et Chaussées, t. VI, , 878 p. (lire en ligne), p. 49-52

- Dominique Allemand et Patrice Bouillin, Le tramway de Grenoble à Chapareillan, (ISBN 2-905-447-02-8), chap. 1 (« Les démarches »)

- « Décret du 15 mars 1948 portant déclassement de la section les Aiguinards-Montbonnot de la ligne de tramway de Grenoble à Chapareillan », Journal officiel de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, no 67, , p. 2712 (lire en ligne)

Voir aussi

Bibliographie

- Jean Robert, De Nice à Chamonix: Les réseaux secondaires des Alpes françaises, Paris, , 407 p..

- Dominique Allemand et Patrice Bouillin, Le tramway de Grenoble à Chapareillan, Patrice Bouillin, (ISBN 2-905-447-02-8)

- Christian Sadoux, Le tramway à Grenoble : Un siècle d'histoire, Editions Le Dauphiné Libéré, , 51 p. (ISBN 978-2916272184).