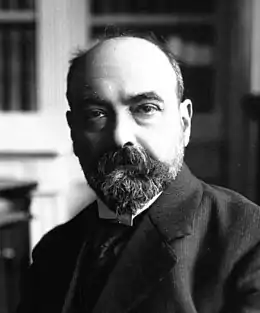

Théodore Reinach

Théodore Reinach, né le à Saint-Germain-en-Laye et mort le à Paris XVIe, est un archéologue, juriste, philologue, épigraphiste, historien, numismate, musicologue et homme politique français.

| Député de la Savoie | |

|---|---|

| - | |

| Secrétaire général Société des études juives | |

| Président Société de linguistique de Paris |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nationalité | |

| Domicile | |

| Formation | |

| Activités | |

| Famille | |

| Fratrie | |

| Conjoint |

Fanny Thérèse Reinach (d) (à partir de ) |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Chaire | |

| Propriétaire de | |

| Parti politique | |

| Membre de | |

| Distinctions | |

| Archives conservées par |

La Contemporaine (F delta 2211. S res 0816)[1] |

Un parcours brillant

Théodore Reinach est le plus jeune des trois fils d’Hermann-Joseph Reinach et de Julie Büding, d'une famille de banquiers juifs originaires de Francfort-sur-le-Main. Les trois frères, Joseph, Salomon et Théodore, extrêmement doués (dont les initiales des prénoms forment l'abréviation J.S.T.), furent surnommés par les chansonniers « les frères Je-Sais-Tout ».

Élève au lycée Condorcet[2], Théodore Reinach cumule le plus grand nombre de prix (19) obtenus au concours général[3], dans des disciplines aussi diverses que la géographie, l'anglais, la version grecque, la géométrie, l'histoire, la philosophie ou la physique-chimie[4].

Très jeune, il est titulaire d’un double doctorat, en droit et en lettres. De 1881 à 1886, il est avocat au barreau de Paris. En 1890, il est envoyé en mission archéologique à Constantinople, puis se spécialise dans l’histoire de la Grèce antique. Il déchiffre notamment à Delphes la notation musicale d’un ancien hymne à Apollon, que son ami Gabriel Fauré transcrit en mélodie. De 1894 à 1896, il donne un cours de numismatique ancienne à la Sorbonne. À partir de 1903, il enseigne l'histoire des religions à l'École pratique des hautes études. Il est élu à l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1909. Il devient professeur de Numismatique au Collège de France en 1924. En 1905, il préside la Société de Linguistique de Paris.

Le , Théodore Reinach épouse Charlotte Marie Evelyne Hirsch-Kann (1863-1889), fille d'Isack Hirsch-Kann et de Henriette Biedermann. Le couple a deux filles, Hélène (Mme Léon Abrami) et Gabrielle (dite Gaby, morte en 1970[5]). Après la mort de sa première épouse en 1889, il se remarie le 31 janvier 1891 avec Fanny Thérèse Kann (1870-1917), fille de Maximilien Kann et de Betty Ephrussi. Le couple a quatre fils : Julien, Léon (1893-1943), Paul (1895-1963) et Olivier.

Le goût de la politique et des journaux

À partir de 1898, il fait de longs séjours en Savoie, où il décide de s'installer.

Il achète en 1901 près de La Motte-Servolex un château du XVIIIe siècle qu'il remanie dans le style Louis XIII. Léguée en 1936 au département de la Savoie, cette vaste propriété, connue désormais sous le nom de « Domaine Reinach », est aujourd'hui un important lycée public agricole.

En 1903, il lance dans son département d'adoption un journal pour soutenir les Républicains, Le Démocrate savoisien, qui deviendra à partir de 1922 le Réveil des Gauches[6].

Théodore Reinach est élu député de la Savoie (première circonscription de Chambéry) en 1906, présenté par le Bloc républicain. Réélu en 1910, il est battu en 1914.

À la Chambre des députés, il s'intéresse essentiellement aux questions culturelles.

Secrétaire général de la Société des études juives (1899), il s'intéresse à l'histoire du judaïsme ; il traduit notamment les œuvres de l'historien judéo-grec Flavius Josèphe et publie une Histoire des Israélites.

Il est également l'un des fondateurs de l'Union libérale israélite. Confiant dans l'assimilation des juifs en France, « créateur idéologique du franco-judaïsme » selon le sociologue Pierre Birnbaum, il se promet « d'abattre toutes les barrières, d'éliminer tous les malentendus qui pourraient encore séparer l'israélite éclairé et le Français patriote du XXe siècle, de concilier définitivement et de fortifier l'un par l'autre l'attachement touchant qui nous relie au grand et douloureux passé d'Israël et l'attachement non moins filial envers cette patrie mutilée de 1871, la France soldat du Droit, martyr de la liberté »[7].

Le 15 janvier 1923, il lance Beaux-arts, revue d'information artistique, un bimensuel co-dirigé avec Georges Wildenstein. Ce titre s'inscrit dans la continuité de la Chronique des arts et de la curiosité, le supplément de la Gazette des beaux-arts. Cette revue, illustrée et très documentée, disparue en juin 1940[8].

Un palais en hommage à la Grèce antique

À la fin de sa carrière politique, la famille s'installe à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), près de la villa Ephrussi de Rothschild (Saint-Jean Cap Ferrat), où habite Maurice Ephrussi, dont sa femme est la cousine. Reinach y a fait construire, entre 1902 et 1908, par l'architecte Emmanuel Pontremoli la villa Kérylos, spectaculaire reconstitution d'un luxueux palais de la Grèce antique. L'ensemble coûte 9 millions de francs-or. À sa mort en 1928, Théodore Reinach lègue la Villa Kérylos à l’Institut de France. Ses enfants et petits-enfants habiteront la villa (aujourd'hui transformée en musée) jusqu’en 1967.

Il fut directeur de la Gazette des beaux-arts de 1905 à sa mort.

Léon Reinach et les siens furent victimes du nazisme : « La Gestapo perquisitionna chez les Reinach. Elle fit main basse sur les tableaux, la bibliothèque, les manuscrits de Théodore Reinach et ses précieuses archives relatives à la construction de la villa Kérylos[9] ». Léon, époux de Béatrice de Camondo (1894-1944), fille unique et nièce des grands collectionneurs Moïse et Isaac de Camondo, et leurs deux enfants, Fanny (1920-1943) et Bertrand (1923-1943), furent internés à Drancy puis déportés à Auschwitz où ils furent assassinés.

Œuvres

- Histoire des Israélites, Paris, Hachette, 1885.

- Mithridate Eupator, roi de Pont, Paris, Firmin-Didot, 1890.

- - Prix Bordin de l’Académie française en 1891.

- Textes d'auteurs grecs et romains relatifs au judaïsme, 1895.

- Charles de Valois et les Juifs, 1901.

- Livret de l'opéra d'Albert Roussel La Naissance de la lyre, 1923.

- Histoire sommaire de l'affaire Dreyfus, 1924.

- La musique grecque, 1926.

- Œuvres complètes de Flavius Josèphe, 1932.

Notes et références

- « http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-697 » (consulté le )

- Pierre Albertini, « Les juifs du lycée Condorcet dans la tourmente », Vingtième Siècle : Revue d'histoire, n°92, 2006/4, p. 81-100.

- G. Glotz, « Éloge funèbre de M. Théodore Reinach, membre de l'Académie. », in Comptes rendus des séances, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 72e année, no 4, p. 321-326, Paris, 1928.

- R. Cagnat, « Notice sur la vie et les travaux de Salomon Reinach », in Comptes-rendus des séances, vol. 77, no 4, p. 444-460, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1933.

- Enterrée au cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine

- Introduction de l'inventaire et biographie des frères Reinach, Archives départementales de la Savoie.

- Théodore Reinach, Ce que nous sommes, allocution à l'Union libérale israélite, 1917.

- Beaux-arts, archives numérisées sur Retronews.

- Pierre Assouline, Le dernier des Camondo, NRF/Gallimard, 1997, p. 270.

Sources

- « Théodore Reinach », dans le Dictionnaire des parlementaires français (1889-1940), sous la direction de Jean Jolly, PUF, 1960 [texte sur Sycomore]

- (Notice) « Reinach Salomon et Théodore », sur le site de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, [lire en ligne].

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Ressources relatives à la musique :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- (en) British Museum

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative aux militaires :

- (en) Travaux par ou sur Théodore Reinach sur Internet Archive

Archives

- Inventaire du fonds d'archives de Théodore Reinach conservé à La contemporaine.