Tassili n'Ajjer

Le tassili n’Ajjer (en berbère : tasili n Ajer, en tifinagh : ⵜⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⴰⵣⴶⵔ, Tasili n Azjer ; en arabe : طاسيلي ناجر) est un massif de montagnes situé au centre du Sahara, dans le Sud-Est de l'Algérie et dont la frange orientale se trouve en territoire libyen.

| Tassili n’Ajjer | |

| Localisation du tassili n’Ajjer en Algérie. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 2 158 m, Adrar Afao |

| Longueur | 800 km |

| Largeur | 60 km |

| Superficie | 120 000 km2 |

| Administration | |

| Pays | |

| Wilayas | Illizi, Djanet |

| Géologie | |

| Roches | Roches sédimentaires |

Géographie

Situation, topographie

Ce haut plateau aride se trouve à plus de 1 000 mètres d'altitude et s'étend sur 50 à 60 km d'est en ouest et 800 km du nord au sud, soit une superficie de près de 120 000 km2. Sur toute sa surface se dressent des formations rocheuses créées par l'érosion, émergeant des dunes de sable, qui évoquent de loin les ruines de villes antiques.

Le tassili n’Ajjer culmine à 2 158 mètres d'altitude à l'Adrar Afao et émerge en hautes falaises à 1 500 mètres en moyenne au-dessus des ergs de Mourzouq et d'Oubari à l'est et d'Admer dans le Ténéré au sud[1]. Au nord, ce haut plateau se perd dans les dunes d'Issaouane et de Bourharet.

Le relief du tassili n’Ajjer est particulièrement tourmenté : les immenses plaines rocheuses qui laissent parfois la place à des « forêts » de monolithes sont creusées d’akbas (trous dans les escarpements qui ne sont accessibles qu'à pied ou à dos de dromadaire) et de multiples failles et canyons recelant parfois une guelta alimentée par les rares et violents orages qui ravinent le désert tous les deux ou trois ans[1].

Le massif est habité par les Touaregs du groupe Kel Ajjer. Sa ville principale est Djanet, une petite oasis située en bordure occidentale de la région.

Géologie

Le tassili n’Ajjer est constitué de grès, formé par les importants dépôts sédimentaires superposées de vase et de sable solidifiés issus de l'érosion partielle des montagnes cristallines du Paléozoïque (de -541 à -252,2 millions d'années) et déposés par les océans du Mésozoïque (de -252,2 à -66 Ma) qui couvraient la totalité de l'actuel Sahara. Puis, le socle des grès stratifiés a été rejeté en périphérie par l'irruption du massif du Hoggar[1]. De fortes variations climatiques et hydriques ont ensuite raviné, érodé et façonné la roche voici quelque 4 millions d'années.

Pendant des millions d'années, le sol du tassili n’Ajjer a été raviné par les eaux. Puis, quand la sécheresse s'installa, les vents chargés de grains de sable usèrent et sculptèrent ces grès meubles. Les rares pluies, les exceptionnelles crues, demeurent une cause d'érosion importante, car nul couvert végétal ne retient les eaux qui creusent les roches. Les températures sont une autre cause de l'érosion : la différence entre la nuit et le jour est parfois de cinquante degrés et les roches éclatent littéralement par l'effet de ces variations brutales jusqu'à devenir poussière de sable (phénomène qu'on appelle la cryoclastie ou gélifraction).

Faune et flore

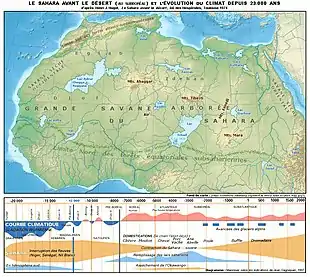

Entre 17 000 et 12 000 ans avant le présent, le tassili n’Ajjer était recouvert d'une végétation verdoyante, qui évolua progressivement vers la savane, puis la steppe de type sahelien, avant de devenir un désert il y a 7 000 ans avant le présent[3]. Il en demeure quelques espèces-reliques comme des myrtes à proximité des trous d'eau et des cyprès du Tassili (tarout) dont il subsiste une centaine de spécimens près de Tamrit[1]. De cette époque subsistent également le mouflon à manchettes et quelques survivants d'une faune aquatique jadis variée : des poissons dans certaines gueltas, des crevettes dans l'oasis de Djanet et même des crocodiles, découverts en 1924 : les crocodiles de l'Imhirou[1].

Histoire

Le parc culturel du Tassili (72 000 km2) est inscrit depuis 1982 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO[4] et classé réserve de biosphère depuis 1986[5]. Des animaux en voie de disparition tels que le mouflon et des gazelles y ont trouvé refuge.

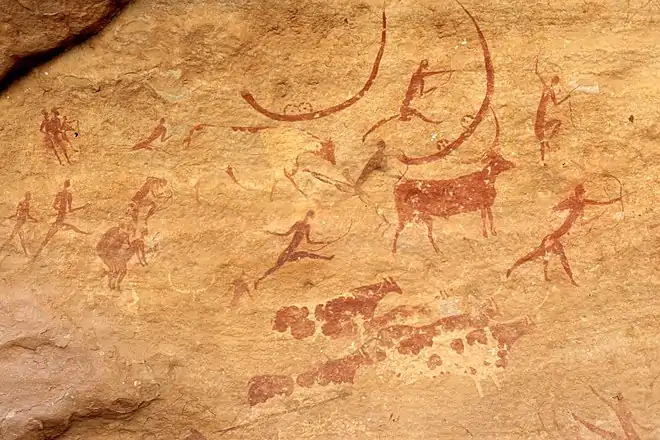

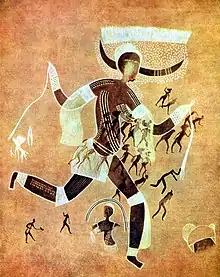

Il est considéré aussi comme l'un des plus grands et anciens « musées rupestres à ciel ouvert » du monde, au même titre que les fresques des aborigènes d'Australie ou des khoïsan de Namibie. Il abrite notamment les gravures rupestres de l'Oued Djerat et sur le celles du plateau de Sefar datant d'environ 9 à 10 000 ans avant le présent[6] - [7], rappelant qu'à l'époque où le Sahara était verdoyant et fertile, des populations de chasseurs et de pasteurs y vivaient : nombreux sont les dessins représentant des troupeaux de bovins menés par des bergers. Leurs œuvres d'art figurent des scènes de chasse, de danse et d'affrontements, ainsi que de nombreux restes de poteries ou de pierres taillées. Les peintures rupestres ont été décrites par Henri Lhote[8] - [9] dont les travaux ont été d'une part considérés, depuis l'indépendance de l'Algérie, comme un pillage et une dégradation du site[10] et d'autre part utilisés par l'auteur sensationnaliste Erich von Däniken[11], pour étayer sa théorie des anciens astronautes qui interprète les masques rituels africains[11] comme des combinaisons d'extraterrestres[12] - [13].

Notes et références

- Eve Sivadjian (dir.) et Catherine Guigon, Déserts du Monde, Paris, Solar, , 207 p. (ISBN 2-263-03324-6), « Tassili des Ajjer », p. 72

- Henri J. Hugot, Le Sahara avant le désert, éd. des Hespérides, Toulouse 1974 et Jean Gagnepain

- Henri J. Hugot, Le Sahara avant le désert, éd. Les Hespérides, Toulouse 1974.

- « Tassili n'Ajjer », sur UNESCO (consulté le )

- (en) « Tassili n'Ajjer », sur UNESCO (consulté le )

- « Datation des peintures du Tassili au Sahara - Hominidés », sur www.hominides.com (consulté le )

- OSL dating of quaternary deposits associated with the parietal art of the Tassili-n-Ajjer plateau (Central Sahara), Merciera et al. 2012, Quaternary Geochronology, Volume 10, July 2012, Pages 367–373

- Henri Lhote, À la découverte des fresques du Tassili, Arthaud 1958. Réf. : Algérie : Mémoire de pierre

- Henri Lhote, Planète, no 7 à 9, 1962, page 43

- [PDF] Henri Lhote était un pillard, El Watan, 21 février 2012

- David Darling, Lhote, Henri (1903–1991), Encyclopedia of Science

- Jean-Loïc Le Quellec, Des martiens au Sahara : chroniques d'archéologie romantique, Actes Sud, coll. « Errance », 2009 (ISBN 978-2742782758)

- Guy Jacques, Les Saharas cachés : une méharée imaginaire, Société des écrivains, 2015 (ASIN B00SCKH7JC), page 190.

- Les reproductions des peintures ont été réalisées en 1956 et 1957 par Henri Lhote et son équipe dans le massif d'Aouanrhet, à proximité de l'oasis de Djanet et du plateau de Jabbaren, dans le Sud de l'Algérie : H. Lhote, Op. cit., pp. 88 et 252 sur le site du musée de l'Homme : Algérie : Mémoire de pierre.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Jean-Dominique Lajoux (préf. Jean-Loïc Le Quellec), Murs d'images : Art rupestre du Sahara préhistorique, Paris, Errance, coll. « Pierres tatouées », , 315 p., 29 cm (ISBN 978-2-87772-446-3)

- Bensadek Cherifa, « Les aires protégées du Sahara algérien, entre traditions et enjeux contemporains : perspectives d’écodéveloppement au cœur des parcs culturels du Tassili-Ahaggar (Algérie) », Maghreb - Machrek, 2019/1, no 239, p. 117-139.