Seigneurie de Rimouski

La seigneurie de Rimouski est une seigneurie concédée à Jacques-René de Brisay en et abolie en 1854. Elle est située dans le territoire de l'actuelle municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette dans le Bas-Saint-Laurent au Québec.

| Pays |

|

|---|---|

| Région/Province |

|

| Statut | Seigneurie |

| Date de fondation | 1688 |

| Date de disparition | 1854 |

| Concessionnaire | Jacques-René de Brisay |

| Coordonnées | 48° 25′ N, 68° 32′ O |

|---|

Le régime seigneurial en Nouvelle-France

L'historien québécois Marcel Trudel mentionne que le régime seigneurial s'implante dès 1627 en Nouvelle-France comme moyen pour peupler le vaste territoire inoccupé[1], mais le mouvement de concession de fief ne prend son essor qu'à partir de 1633-1634[2]. Ce système accorde à des « entrepreneurs », appelés seigneurs, des concessions de terre en contrepartie de l'obligation de les coloniser[1]. Le seigneur obtient aussi des droits fonciers sur les terres qu'il concède aux censitaires, les habitants de sa seigneurie[3] - [4]. Ces seigneurs sont en partie originaires de la petite noblesse de province française, mais proviennent majoritairement de l'élite locale de la Nouvelle-France[1].

Pour éviter que les territoires concédés aux seigneurs ne servent qu'à augmenter leur prestige personnel, les autorités de la Nouvelle-France, dont l'objectif premier est le peuplement de la colonie, exigent du seigneur qu'il remplisse certains devoirs[3] - [5]. Ainsi il est obligé de payer aux autorités de la colonie certaines redevances lors de la revente de sa seigneurie[3]. De plus, il doit produire régulièrement « l'aveu de dénombrement », un recensement de la population et des installations présentes sur le territoire de la seigneurie[3]. Toutefois, son obligation principale est de tenir feu et lieu, c'est-à-dire habiter le territoire qui lui est concédé, mais plusieurs seigneurs réussissent à s'y soustraire en nommant un procureur pour les représenter[3] - [6].

Le régime seigneurial sous le régime français ne permet pas aux seigneurs de faire fortune[7]. Cependant, il leur procure un certain prestige, particulièrement lors des activités religieuses de la paroisse ou son rang est reconnu, ainsi que lors d'évènement comme la « cérémonie du mai » et lors de la perception du cens auprès des habitants de la seigneurie, une redevance dont le montant est plutôt symbolique[4]. Pour le censitaire, il permet en contrepartie de redevances assez légères, d'obtenir les services lui permettant de développer son lopin de terre et d'y élever une famille[3] - [8].

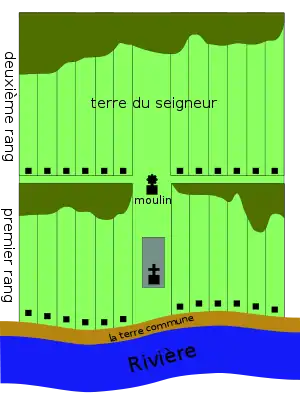

L'organisation physique des seigneuries est dictée par le fait que le fleuve Saint-Laurent constitue la voie principale de transport et de communication dans la colonie, les censitaires se voient donc concéder des lopins de terre étroits et longs mesurant en moyenne trois arpents de front sur le fleuve par trente de profondeur[5]. Le seigneur habite un domaine personnel et doit réserver un espace pour la paroisse, un lot pour un moulin à farine et une partie de la seigneurie sert de terre de pâturage pour tous les habitants[3] - [5].

La concession de la seigneurie

La concession de la seigneurie de Rimouski a lieu le , lorsque son territoire est délimité et concédé par le gouverneur Jacques-René de Brisay, marquis de Denonville à Augustin Rouer de Villeray et de la Cardonnière[9] - [10]. Quatre années plus tôt, Augustin et son frère, Louis Rouer d’Artigny avaient obtenu conjointement la concession de la seigneurie de l'Île-Verte, grâce au rôle important joué par leur père dans la colonie[11]. Le père des deux frères, Louis Rouer de Villeray estimant que la seigneurie de l'Île-Verte ne peut permettre à ses deux fils de s'établir, effectue des démarches auprès des autorités de la Nouvelle-France afin d'obtenir pour Augustin son fils aîné, la concession d'une autre seigneurie[12]. À la suite de l'acquisition de la seigneurie de Rimouski, Augustin abandonne à son frère la propriété de la seigneurie de l'Île Verte[11].

Rouer de Villeray s'intéresse peu à son domaine et ne fait aucun effort pour le coloniser. En raison de son éloignement, le seigneur n'y pratique aucune activité, à l'exception de la pêche[13]. Insatisfait du peu d'effort de peuplement de certains seigneurs du Bas-Saint-Laurent, l'intendant Champigny rencontre certains fermiers de l'île d'Orléans afin de trouver un seigneur prêt à faire de plus grands efforts pour la colonisation de la seigneurie de Rimouski[13].

C'est ainsi que le , René Lepage de Sainte-Claire échange sa terre de l'île d'Orléans léguée par son père Germain Lepage, contre la seigneurie de Rimouski, propriété de Rouer de la Cardonnière[14]. Les termes de l'échange permettent de se faire une idée du peu de valeur qu'avait la seigneurie de Rimouski aux yeux de son ancien maître. Rouer de la Cardonnière cède en effet une terre en bois debout de cent kilomètres carrés — très éloignée du centre de la colonie —, pour une ferme de quatre arpents en culture, comprenant une maison, des bâtiments de ferme et quelques bovins, mais située à quelques lieues du centre de la colonie[15].

Le territoire de la seigneurie

Lors de sa concession en 1688, la seigneurie mesurait deux lieues de front sur le fleuve Saint-Laurent par deux lieues de profondeur à l'intérieur des terres ; soit environ dix kilomètres par dix et une superficie de 100 kilomètres carrés[15]. Son territoire inclut les deux côtés de la rivière Rimouski ainsi que l'île Saint-Barnabé et les îles et îlots adjacents à cette dernière[10].

Comme c'est souvent le cas à cette époque, les limites territoriales de la seigneurie sont mal définies lors de la concession. En ce qui a trait à sa frontière ouest, elle devait se trouver à la démarcation de la seigneurie du Bic, mais les deux concessions n'avait fait l'objet d'aucun arpentage[15]. La frontière est de la seigneurie posait encore plus problème, le texte de l'acte de concession mentionnant que la seigneurie s'étendait jusqu'à la limite des territoires concédés, or aucune concession n'avait été faite à l'est de Rimouski. Le fait que les autorités de la Nouvelle-France n'aient pas utilisé les particularités de la géographie locale, comme la rivière Rimouski ou la Pointe-au-Père, semble indiquer qu'elles leur étaient inconnues[15]. Ces imprécisions au niveau des frontières de la seigneurie entraîneront des conflits judiciaires pour les héritiers de René Lepage au XVIIIe siècle[15].

Une autre conséquence des imprécisions dans les limites de la seigneurie apparaît lorsqu'il devient évident que le site de la maison de René Lepage et les lots concédés à l'est de celle-ci sont situés à l'extérieur du territoire originale de la seigneurie[16]. Pour corriger la situation, le seigneur de Rimouski Pierre Lepage de Saint-Barnabé, obtient du gouverneur La Jonquière le que le territoire de la seigneurie soit agrandi d'une lieue et quart de front et de deux lieues de profondeur à l'est[10] - [9], la frontière de la seigneurie rejoignant celle de la seigneurie Lessard [17].

Les imprécisions de l'acte de concession de 1688 sont aussi à l'origine d'un conflit de frontière entre les seigneurs de Rimouski et du Bic qui débute en 1765[18]. Le conflit se rend devant la Cour des plaidoyers communs qui se rend aux arguments des Lepage en 1774 et établit la frontière entre les deux seigneuries au niveau de la rivière Hâtée[19].

La famille Lepage

René Lepage et les débuts de la seigneurie

La présence de René Lepage à Rimouski semble confirmée dès l'été 1694, sa terre de l'île d'Orléans étant déjà louée pour une période de trois ans à partir de l'été 1693 et une déclaration de son fils Pierre datant de 1751 affirmant que les Lepage sont présents à Rimouski depuis 56 ans[20]. Pendant les années 1694-1695, il a fort probablement construit une maison pour installer sa famille et commencé le défrichement de ses terres[20]. Il est aussi probable que Pierre Saint-Laurent l'accompagne à Rimouski pendant ses deux années[14]. La maison seigneuriale, construite en bois par René Lepage, possède des dimensions imposantes pour l'époque ; elle mesure sept mètres par dix-sept et a été construite « moitié de colombage, moitié de pièce sur pièce »[21]. Sa construction est effectuée en deux temps, la première étape correspondant à la section pièce sur pièce et la rallonge en colombage est réalisée dans une seconde étape[22] - [23].

Le , René Lepage « rend foi et hommage » à l'intendant Jean Bochart de Champigny pour son fief de Rimouski en étant dispensé de faire l'aveu de dénombrement ce qui indique qu'il n'y avait toujours pas de résidents à Rimouski[20]. Lors de l'été 1696, deux ans après avoir acquis la seigneurie, René Lepage de Sainte-Claire devient le premier seigneur résident de Rimouski et s'y installe avec son épouse Madeleine Gagnon et ses enfants[14]. Germain Lepage, père de René Lepage, devenu veuf s'installe aussi à Rimouski et habite chez son fils[24]. Aucun document ne permet de corroborer cette arrivée en 1696 si ce n'est un ouvrage publié en 1873, Chroniques de Rimouski, écrit par Mgr Charles Guay et qui y a recueilli des témoignages des descendants de la famille Lepage[14].

L'année 1696 est aussi marquante pour la famille Lepage car les autorités de la Nouvelle-France concèdent la seigneurie Lessard à Pierre Lessard époux de Barbe Fortin et mère de Madeleine Gagnon l'épouse de René Lepage et la seigneurie Lepage-et-Thibierge à Louis Lepage, oncle de René Lepage, et Gabriel Thibierge son cousin[6]. Ces deux seigneuries ne furent jamais habitées par leurs seigneurs, ces derniers se libérant de l'obligation de résidence en nommant René Lepage comme procureur[6].

Outre les Lepage, les familles de Pierre Saint-Laurent et de Pierre Gosselin s'établissent à Rimouski entre 1696 et 1701, une présence confirmée par le registre de la paroisse Saint-Germain[24]. Ces familles, liées par un lien étroit de parenté remontant au père de Germain Lepage, obtiennent des terres contigües près du ruisseau Réhel, à la frontière de l'actuel district Saint-Germain et de la paroisse Saint-Yves. Ces premiers résidents du début du XVIIIe siècle vivent dans une aisance relative, et ce malgré la pauvreté du sol du Bas-Saint-Laurent en profitant de la chasse et de l'abondance de la pêche sur le fleuve pour améliorer leur sort[24].

Dès 1701, la vie paroissiale s'organise dans la seigneurie même si elle n'est desservie que par des missionnaires itinérants et l'aïeul Germain Lepage, un homme très pieux, récite la prière du dimanche en l'absence d'un missionnaire[24]. Les premières pages du registre paroissial sont écrites le et soulignent la célébration d'un mariage et le baptême de deux enfants de René Lepage[25] - [23]. C'est à cette occasion que le nom de « paroisse Saint-Germain » apparaît pour la première fois[23]. La population de la seigneurie est alors évaluée à 15 habitants répartis dans trois familles[26] - [27].

En 1703, René Lepage agrandit le domaine familial en achetant la Seigneurie Pachot située près de l'embouchure de la rivière Mitis à l'est des trois seigneuries appartenant déjà à la famille Lepage. Le territoire des seigneuries Lepage s'étendait alors sur cinquante kilomètres de front sur le fleuve Saint-Laurent entre la seigneurie du Bic à l'ouest et la rivière Mitis à l'est[6]. Certains historiens mentionnent que la région de Rimouski était en quelque sorte un bien de famille des Lepage[28]. Le « patrimoine foncier » de ces quatre seigneuries demeure entre les mains de la famille Lepage jusqu'en 1790[6].

En , René Lepage et ses fils récupèrent une partie de la cargaison du voilier La Hollande, naufragé sur la rive nord du fleuve en face du Bic. Louis Lepage, second fils de René, s'avère alors être un habile homme d'affaires lors des négociations avec les propriétaires du navire pour obtenir rétribution du travail de sauvetage[22]. En 1711, son père lui concède une terre de douze arpents de front par deux lieues de profondeur situé dans la paroisse de Nazareth, mais il quitte Rimouski en 1715 pour devenir prêtre, avant d'acquérir la seigneurie de Terrebonne en 1720[21] - [29].. À la même période, René Lepage concède un lot situé à l'est de l'embouchure de la rivière Rimouski à son fils aîné Pierre Lepage de Saint-Barnabé[30] - [21].

Toujours en 1711, René Lepage fait construire une première chapelle pour desservir les citoyens de la paroisse[31]. La « modeste chapelle » en bois mesure vingt pieds par quarante et est située sur l'emplacement actuel du Musée régional de Rimouski, un arpent à l'ouest de la maison seigneuriale[32]. Elle est utilisée autant lors du passage des missionnaires récollets itinérants que pour lors de la prière dominicale récitée par Germain Lepage en l'absence d'un missionnaire[24] - [16]. D'ailleurs, Germain Lepage semble être le promoteur de la construction du lieu de culte, son testament rédigé en 1713, mentionnant qu'il désire être enterré dans « sa chapelle »[32]. La même année, le cimetière de la paroisse est établi un peu au sud du lieu de la chapelle[31].

Peu après 1710, de nouvelles familles s'installent à Rimouski et des patronymes autres que Gosselin, Lepage et Saint-Laurent apparaissent dans le registre paroissial[16]. Ces pages recensent 37 baptêmes, trois mariages et deux décès dans la seigneurie entre 1710 et 1720[16] - [33]. Il permet aussi de constater l'absence de morts d'enfants pendant ces années, alors qu'une épidémie de petite vérole avait décimé la population de la ville de Québec entre 1701 et 1703. Ce phénomène est probablement lié au peu de contact des Rimouskois avec le reste de la Nouvelle-France en raison de l'éloignement[33].

René Lepage de Sainte-Claire décède le en recevant les derniers sacrements des mains du missionnaire itinérant Michel Brulé qui se trouvait alors à Rimouski[33]. Pendant leur vie, René Lepage et sa conjointe Madeleine Gagnon ont eu seize enfants, majoritairement nés à Rimouski, mais tous élevés dans la maison seigneuriale[34].

Pierre Lepage et le développement de la seigneurie

Pierre Lepage de Saint-Barnabé[Note 1], fils aîné de la famille, succède à son père à titre de seigneur de Rimouski[34]. Deux ans plus tôt, en 1716, Pierre Lepage épouse Marie Trépanier de Château-Richer et construit sa maison sur son lot, peu après son mariage[21]. Sa mère, Madeleine Gagnon, a encore charge de onze enfants d'âge mineur en plus d'héberger son beau-père Germain Lepage[34]. Ne sachant pas écrire et étant dépassée par la tâche de gestion d'une partie des affaires de la seigneurie, elle demande à son fils Pierre de revenir vivre dans la maison paternelle[34]. Pierre Lepage revient donc habiter le manoir seigneurial avec sa jeune épouse avec laquelle il aura onze enfants entre 1717 et 1737[35]. Au fur et à mesure que la famille de Pierre Lepage s'agrandit, ses frères et sœurs devenus majeurs quittent la maison seigneuriale[35].

L'un des reproches souvent mentionnés concernant les seigneurs Lepage est leur manque de rigueur concernant la gestion des affaires de la seigneurie[35]. Ce reproche ne peut s'appliquer à la façon de gérer de Pierre Lepage qui, chaque automne, se rendait à Québec pour y déposer auprès d'un notaire les contrats et les ententes avec les censitaires et les membres de la famille et les faire valider. Lorsqu'il lui était impossible de se rendre à Québec, Pierre Lepage y déléguait un membre de la famille. Le texte des deux premiers contrats de lots concédés par Pierre Lepage en 1720 révèle qu'il tenait à l'hommage annuel que devaient lui faire les censitaires et qui était un symbole de son rang[35].

En 1724, Pierre Lepage présente à l'intendant Bégon un document intitulé Aveu et dénombrement des seigneuries de Rimouski et de Rivière-Métis qui recense autant les habitants et les lots concédés, que la superficie en culture, les bâtiments et installations présentes sur la seigneurie de Rimouski[30]. Le document mentionne qu'il n'y a que huit maisons dans la seigneurie et que seulement six des douze censitaires y possèdent une habitation[30]. La communauté compte alors soixante habitants appartenant à dix familles, soit quatre fois la population de 1701[26] - [27]. L'aveu indique aussi le montant de la redevance des censitaires et que la superficie totale en culture est de 31 arpents. La seigneurie ne possède pas encore de moulin à farine, mais les emplacements du premier manoir seigneurial et de la chapelle y sont soulignés[21] - [30].

Toujours en 1724, Rimouski voit aussi l'arrivée du père récollet Ambroise Rouillard qui pendant près d'une trentaine d'années, à l'exception de la période allant de 1735 à 1745, effectue la visite régulière des habitants de l'Île-Verte, Trois-Pistoles et Rimouski[35] - [36]. En plus d'être le « pasteur attentif, fidèle et dévoué » des citoyens du Bas-Saint-Laurent, le missionnaire aide aussi les familles en rédigeant les actes notariés de certains mariages et successions[35].

En 1728, le père Rouillard sert de témoin lors de la rédaction de l'acte de donation à l'ermite Toussaint Cartier d'une terre à cultiver située sur l'île Saint-Barnabé[35]. La maladie frappe Rimouski en 1733, la famille Gosselin est touchée par la petite vérole et perd quatre membres[37]. Les inscriptions au registre paroissial permettent d'extrapoler la population dans la seigneurie en 1734 à environ 84 résidents dans dix-neuf familles[26] - [38].

Entre 1733 et 1735, Pierre Lepage, qui supporte ses frères et sœurs depuis 1718, voit l'établissement de certains d'entre eux[39]. En 1733, Paul et Nicolas Lepage reçoivent chacun une partie du lot seigneurial, Nicolas recevant la section où se trouve la maison seigneuriale[40] - [41]. En 1734, le père Rouillard officie le mariage de Paul Lepage de la Molaie, frère de Pierre, avec Catherine Rioux fille de Nicolas Rioux seigneur de Trois-Pistoles[35]. Le père Rouillard aide aussi à la rédaction du contrat qui prévoit les biens et l'installation du couple[35] - [39]. En 1735 c'est au tour de Marie-Anne Lepage, fille cadette de René Lepage, de se marier avec Pierre Coté, fils de Jean-Baptiste Coté seigneur de l'Île-Verte[39]. La même année, Pierre Lepage retourne vivre dans la maison qu'il a construite près de la rivière Rimouski vers 1716 et voir à l'éducation et l'établissement de ses propres enfants[39].

Après l'établissement des enfants de René Lepage, les années 1735-1740 voient les fils de René Lepage régler la question du partage des biens fonciers de leur père[25]. Plusieurs fils Lepage quittent la région rimouskoise et abandonnent leurs droits à leurs frères qui continuent d'y demeurer[25]. À la suite du décès de René-Florentin Lepage, les trois frères encore à Rimouski s'entendent sur le partage des terres[42]. Nicolas Lepage prend possession de la terre de Sainte-Claire près de Cap-Saint-Ignace[42]. Le territoire rimouskois est ensuite divisé en deux à la hauteur de Pointe-au-Père, Paul prenant possession de la partie est (seigneuries Lessard, Pachot et Lepage-et-Thibierge) et Pierre conservant le territoire à l'ouest jusqu'au Bic[43].

Entre 1737 et 1742, la famille Lepage voit l'établissement de la paroisse Saint-Germain. En 1737-1738, Nicolas Lepage fait don d'une somme de 200 livres pour l'achat de vases liturgiques, de missels et d'un tableau de Saint-Germain, saint patron de la paroisse[25] - [44]. En 1742, Pierre Lepage officialise la donation d'un terrain de trois arpents de front par deux arpents de profond à la paroisse, terrain sur lequel la chapelle et le presbytère attenant sont déjà bâtis et où l'on retrouve le cimetière[45] - [46]. Il pourvoit aussi à meubler l'église de quelques vases, d'ornements liturgiques ainsi que d'une cloche, des dépenses que les résidents de Rimouski ne sont pas en mesure de défrayer[42] - [25].

En effectuant ces dons, la famille Lepage va plus loin que l'usage en vigueur chez les seigneurs de donner le terrain pour la construction du lieu de culte[25]. La ferveur religieuse des Lepage et des Rimouskois s'est d'ailleurs manifestée en 1741 lors du passage du nouvel évêque, Mgr de Pontbriand, en route pour Québec qui effectue un arrêt dans la seigneurie et reste marqué par l'accueil chaleureux qu'il reçoit des paroissiens[42]. Pierre Lepage et deux Amérindiens de la nation Micmacs profitent de l'occasion pour se faire confirmer par le prélat[42].

En 1744, les frères Basile et Gabriel Côté, fils d'un charpentier de la ville de Québec, arrivent à Rimouski. Ils épousent deux des filles de Pierre Lepage et obtiennent chacun la concession d'un lot de deux lieues de profondeur à la limite est de la seigneurie[47]. Basile Côté et Marie-Agnès Lepage construisent leur maison en colombage pierroté en 1744, maison reconnue comme immeuble patrimonial depuis 1974 sous le nom de maison Lamontagne[48]. Cette maison donne une bonne idée de l'aspect des maisons des censitaires de Rimouski au milieu du XVIIIe siècle[47]. Gabriel Côté, qui a épousé Cécile Lepage, obtient la concession d'un lot situé à l'ouest de celui de Basile où se trouve le ruisseau Germain-Roy. Le dénivelé de la côte permet à Gabriel Côté d'y construire un moulin à farine et de devenir le premier meunier de la seigneurie[47]. Ce moulin permet de convertir le premier moulin à farine, construit à une date inconnue près du ruisseau Boucher en amont la rivière Rimouski, pour le sciage[47].

Toujours en 1744, Pierre Lapage profite du niveau d'avancement dans la concession des lots pour faire arpenter le territoire de la seigneurie[41]. Le procès-verbal de l'arpenteur Charles Lefrançois, mentionne l'existence d'une trentaine de concession s'étendant sur 140 arpents et que Pierre Lepage s'est réservé une vaste concession à l'est qui inclut le ruisseau Germain-Roy pour son potentiel hydraulique[41]. Les lots de ces censitaires, tous situés à l'est de l'actuelle avenue de la Cathédrale possèdent une demi lieue de profondeur et ceux appartenant à la famille Lepage et situés à l'ouest de cette avenue en ont deux[47].

Le conflit de la Troisième Guerre intercoloniale durant la guerre de Succession d'Autriche marque les années 1745-1748 dans la seigneurie[49]. Les petits postes de l'estuaire du Saint-Laurent sont jugés indéfendables à la suite de la prise de Louisbourg en 1745. L'année suivante, les autorités ordonnent au capitaine de milice de ces postes d'allumer des feux pour relayer vers Québec le message de l'arrivée d'une flotte ennemie. Elles enjoignent aussi les capitaines à faire fuir les populations vers l'intérieur des terres pour se protéger[49]. En , le capitaine de milice de Rimouski, Paul Lepage de la Molaie, ordonne à la population de se réfugier dans les terres, ordre qui est suivi jusqu'en . Cet exil n'est interrompu qu'en juin 1747 lors du passage de Ramezay et de sa troupe revenant de l'expédition de Grand-Pré[50].

Le registre paroissial ne mentionne aucun baptême pendant ces vingt mois, une anomalie qui ne peut s'expliquer que par le départ des résidents probablement réfugiés sur les hauteurs boisées de l'actuel chemin du Sommet d'où ils peuvent surveiller le fleuve sans être vu[49] - [47]. À la fin des hostilités en 1748, les Rimouskois retournent à leurs maisons sans avoir subi trop d'inconvénient[50]. Malgré tout, la population de la communauté augmente et est évaluée à environ 137 habitants appartenant à 33 ménages en 1750[27] - [51].

Pendant cette période, Pierre Lepage s'affaire à l'établissement de ses trois fils près du site du moulin du ruisseau Boucher[47] - [52]. En , il se rend avec sa famille à Trois-Pistoles afin d'assister au mariage de son fils ainé, Germain Lepage, à Geneviève Rioux fille du seigneur de Trois-Pistoles[52]. À cette occasion, Germain Lepage reçoit en donation la maison seigneuriale construite en colombage et mesurant cinquante pieds par vingt ainsi que ses dépendances[40] - [52]. Vers 1746, il entreprend la construction d'une troisième demeure seigneuriale mesurant 80 pieds par 40 qui débute au sud-est de l'ancien pont de Rimouski[40]. Le , Pierre Lepage profite du passage du père Ambroise Rouillard à Rimouski pour la rédaction de deux actes notariés. Le premier de ces actes établit la donation à son fils Pierre, âgé de vingt-deux ans, d'une terre à l'ouest du domaine seigneurial sur la rivière Rimouski et mesurant sept arpents de front sur deux de profondeur[52]. La donation à son fils Louis, âgé de dix-sept ans, porte sur un lot de même dimension, limitrophe du lot de son frère Pierre, mais plus en amont sur la rivière Rimouski. Les deux actes étaient signés par quelques témoins habitant la seigneurie et réunis au domaine seigneurial malgré l'état de crise qui règne entre 1746 et 1748[52]. Le , fidèle à ses habitudes d'un voyage annuel à Québec, Pierre Lepage dépose les actes notariés en lieu sûr chez le notaire Barolet[52].

En 1751, Pierre Lepage présente une requête au gouverneur La Jonquière et à l'intendant François Bigot pour l'agrandissement vers l'est de la seigneurie[43]. Il invoque alors que le territoire original entre le Bic et la rivière Rimouski est impropre à l'agriculture en raison de la présence d'escarpements rocheux, ce qui a amené son père à s'installer à l'est de la limite de la seigneurie[43]. Il demande donc à La Jonquière et Bigot de lui concéder les terres occupées par les censitaires jusqu'à « la pointe de l'islet aux pères » et obtient l'agrandissement demandé, personne n'ayant fait de réclamation sur ce territoire depuis l'établissement de René Lepage en 1696[43]. La nouvelle concession face à l'île Saint-Barnabé porte ce même nom et mesure une lieue et quart vers l'est, les maisons des censitaires y formant un hameau[16]. Les historiens évaluent la population de la seigneurie vers 1750 à environ 135 habitants[53] - [54] - [55].

Pierre Lepage de Saint-Barnabé décède en 1754, à l'âge de soixante-six ans, et est inhumé sous son banc dans l'église lors d'une cérémonie officiée par le père Rouillard le , lendemain de son trépas[43].

Les derniers seigneurs Lepage

Germain Lepage, fils aîné de Pierre Lepage, hérite du titre de seigneur de Rimouski à la suite du décès de son père en 1754. Il est alors âgé de 32 ans et père de cinq enfants, nés de son mariage avec Geneviève Rioux[56]. Deux années plus tard, en , une épidémie de variole vient décimer les populations des seigneuries du Bas-Saint-Laurent. Au début de l'année, ce sont les habitants de Trois-Pistoles qui sont touchés, la maladie emportant trois membres de la famille Rioux, dont Nicolas Rioux, seigneur de Trois-Pistoles et père de Geneviève Rioux[57].

La maladie frappe ensuite Rimouski au début de , emportant une douzaine de résidents, dont le seigneur Germain Lepage, son fils ainé Germain, et son frère Louis[57]. L'épouse de Germain Lepage, Geneviève Rioux, décède peu après en 1758 laissant ces enfants orphelins, le plus âgé n'a alors que neuf ans[57] - [18]. En plus de la désolation qu'elle provoque, la maladie a un impact majeur sur les finances de la famille Lepage[58]. L'épouse de Pierre Lepage, Marie Trépanier doit donc se rendre à Québec pour vendre la barque familiale, un navire d'une capacité de vingt tonneaux. Malgré le fait qu'elle ne connaît rien aux affaires, elle réussit tout de même à vendre le navire au marchand Jacques Cartier pour la somme de 1 387 livres, une somme importante à l'aube d'une nouvelle guerre avec l'Angleterre[58].

C'est le frère de Germain Lepage, Pierre Lepage qui porte le même nom que son père, qui prend en tutelle ses neveux et se charge de la gestion de la seigneurie[59]. Pierre Lepage a épousé Véronique Rioux, l'une des filles de Nicolas Rioux de Trois-Pistoles. C'est un homme d'affaires aguerri qui a cependant des différends avec le père Rouillard concernant la vente d'alcool aux amérindiens[59].

Pendant ce temps, le retour de la guerre entre la France et la Grande-Bretagne à compter de 1754 — et en particulier la chute de la forteresse de Louisbourg, en 1758 — font craindre pour la sécurité des colons[60]. Lors de l'automne 1758, les Rimouskois accueillent les rescapés de la frégate l’Aigle arrivant de France avec 300 soldats qui s'est échouée en août sur la Côte-Nord[61]. Le nombre élevé de naufragés rend ce geste d'entraide pénible pour les Rimouskois qui doivent partager le peu de ressources disponibles[61]. La présence des soldats, la promiscuité et la famine entraînent la propagation d'une épidémie de typhus et déciment les rangs des résidents[61].

Le gouverneur Vaudreuil envoie des directives pour la défense de la colonie et le , ou il ordonne aux résidents du Bic et de Rimouski d'évacuer leurs femmes, enfants et animaux à l'île Verte, dès les premiers signes d'une invasion de la flotte anglaise[60]. Le , Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry reçoit l'ordre de raccompagner tous les civils des postes du littoral vers la pointe de Lévy. Pris de vitesse par la flotte ennemie qui est détectée à partir du , Chaussegros de Léry ne peut mener à bien sa mission. Les résidents de Rimouski ne pourront se replier[62].

La tradition orale indique que les colons ont alors abandonné leurs maisons et se sont cachés « et séjournèrent longtemps » dans la forêt environnante en n'apportant avec eux que leurs biens les plus précieux[63]. Deux escouades anglaises sont débarquées à Rimouski en 1759. La première a rapidement exploré l'île Saint-Barnabé et conclu qu'elle était inhabitée. La seconde aurait été détournée après que son chef soit tué d'une balle d'un tireur embusqué[63]. Les troupes anglaises repartent ensuite en épargnent Rimouski des « exactions » qui ont eu lieu cette année-là sur la rive sud du Saint-Laurent jusqu'à Québec[63]. Malgré la chute de Québec en 1759, les Rimouskois restent fidèle aux autorités françaises jusqu'à la reddition de la colonie en 1760[64].

Quelques années plus tard pendant la tutelle de Pierre Lepage, ce dernier doit se défendre contre les réclamations des héritiers de la famille La Chesnaye, propriétaires de la seigneurie du Bic qui convoitent les pêcheries de saumon de la rivière Rimouski[59] - [18]. Les héritiers La Chesnaye conteste l'interprétation qui existe sur la frontière entre la seigneurie du Bic et celle de Rimouski définie de façon imprécise en 1688[18]. En 1765, Pierre Lepage et Ignace-François Aubert de La Chesnaye, s'entendent pour régler le conflit en mandatant deux hommes de loi qui la même année, rendent un jugement défavorable au seigneur de Rimouski[18]. Pierre Lepage refuse d'appliquer le jugement et le décès du seigneur de La Chesnaye en 1766 fait en sorte de retarder le règlement du conflit[18].

En 1769, le père Rouillard se noie près du Cap à l'Orignal en revenant à Rimouski à la suite d'une visite à l'Île-Verte et Trois-Pistoles[65]. Les trente-cinq années de services du père Ambroise et les circonstances de son décès par noyade, font entrer ce missionnaire récollet dans la légende du pays[66] - [Note 2]. Nommé comme remplaçant du père Rouillard en 1770, le père jésuite Jean-Baptiste La Brosse se voit confier un immense territoire et ne peut effectuer que de courtes visites à Rimouski[66].

La tutelle de Pierre Lepage prend fin en 1770 et Louis Lepage de Saint-Germain, maintenant majeur, devient seigneur de Rimouski[67] - [68]. Pierre Lepage continue tout de même de s'impliquer dans la communauté et effectue des démarches auprès de l'évêque de Québec en 1769 et 1771 pour obtenir un remplaçant au père Rouillard[66].

Les démarches judiciaires concernant la frontière avec la seigneurie du Bic reprennent en 1771[19]. Les deux familles se retrouvent devant la Cour des plaidoyers communs à la suite de l'interdiction faîte à un fermier du Bic de pêcher sur le territoire de Rimouski[19]. Malgré le résultat d'un chaînage défavorable réalisé en 1772-1773 par l'arpenteur Plamondon à la demande des héritiers La Chesnaye, la Cour des plaidoyers communs donne raison à la famille Lepage en 1774 et place la frontière entre les deux seigneuries à la hauteur de la rivière Hâtée[59] - [19]. Ce jugement est confirmé par un second en 1778[19].

En 1784, deux décennies après la Conquête britannique, la population de la seigneurie atteint 242 personnes[69]. Un siècle après la concession du territoire, la position excentrique de Rimouski et du Bas-Saint-Laurent rend sa colonisation moins attrayante, à une époque où la région n'est toujours pas reliée au reste du territoire par la voie terrestre[70]. L'agriculture demeure toujours la principale activité économique dans la seigneurie avec une production de 169 hectolitres de céréale en 1784 et car les agriculteurs bénéficient d'un nouveau moulin à farine près du ruisseau Xavier-Boucher[71]. D'ailleurs en 1784, l'oncle de Louis Lepage, Pierre Lepage, fait construire un nouveau moulin à farine près du ruisseau Xavier-Boucher vers 1784[72].

Entre-temps le père Jean-Baptiste La Brosse décède en 1782 et la desserte de Rimouski échoit à des religieux qui n'ont que peu de temps à lui consacrer[73]. Malgré tout en 1784, les Rimouskois entament le remplacement de leur vieille chapelle, tâche rapidement arrêtée par un conflit entre Mgr Briand et certains paroissiens à la suite de la demande de ces derniers de posséder un banc attitré dans la chapelle[74]. Cet épisode et une lettre de l'abbé Leclaire provoquent la colère de Mgr Briand qui rédige une lettre aux Rimouskois leur « reprochant leurs désordres[74] ».

En attendant la résolution du conflit, Louis Lepage offre un terrain près du vieux manoir et de l'embouchure de la rivière Rimouski pour la construction d'une chapelle temporaire et un emplacement pour un cimetière près ce celle-ci dans l'attente de la construction d'un nouveau lieu de culte[75]. En 1787, les paroissiens consentent à payer une cotisation afin de défrayer les coûts de la nouvelle chapelle[76]. L'édifice de 70 pieds par 28 est construit en colombage et terminé en 1790 ainsi qu'un nouveau presbytère adjacent à la chapelle[76]. L'évêque de Québec Jean-François Hubert effectue d'ailleurs une visite paroissiale à cette occasion[73].

Toujours dans les années 1780, Louis Lepage éprouve des difficultés financières[68]. Les divisions successives du patrimoine familial[77], la perte du monopole de transaction avec les Amérindiens sur le territoire de la seigneurie à la suite de la Conquête[19] - [78] et surtout les procès entourant la délimitation des frontières avec la seigneurie du Bic l'appauvrissent[79]. Sa situation financière l'oblige à faire de nombreux emprunts en donnant en garantie aux prêteurs des parcelles de la seigneurie[67]. L'un de ces prêts, contracté auprès du marchand de Québec Joseph Drapeau pour la somme de deux cents livres, met en gage l'ensemble de ses propriétés foncières[67]. Le , un avis de la Gazette du Québec, signifie la vente par shérif de tous les biens de Louis Lepage pour le règlement de cette dette[80].

Quelques membres de la famille Lepage s'opposent à cette prise de possession estimant qu'elles ont des droits sur ces terres. En effet, les règles du droit seigneurial mentionnent qu'au décès du seigneur, la moitié du patrimoine revient à l'ainé et l'autre moitié aux autres membres de la famille[67]. Joseph Drapeau engage donc le notaire Alexandre Dumas qui se charge de remonter la filiation des titres jusqu'à René Lepage de Sainte-Claire. Seuls Pierre Lepage et sa sœur Agnès, les deux enfants survivants du seigneur Pierre Lepage en 1790, conservent une portion des terres de leur grand-père[67]. Grâce au document du notaire Dumas, Joseph Drapeau est en mesure de racheter les titres des quelques ayants droit de la famille Lepage[67]. Il fait concession à Louis Lepage d'une parcelle de quatre arpents de front, mais Louis perd une nouvelle fois son titre de propriété en 1795[67].

Héraldique de la famille Lepage

Héraldique de René Lepage de Sainte-Claire et de sa famille :

|

Les armes de René Lepage se blasonnent : « D'argent à l'aigle de sable, armée, becquée, languée et éperonnée de gueules. » |

|---|

La famille Drapeau

Joseph Drapeau, entrepreneur

En 1790, après presque un siècle de propriété, la famille Lepage se départ de presque tout le domaine familial, dont la seigneurie de Rimouski, en transférant les titres de propriété à un négociant prospère de Québec, Joseph Drapeau. Né d'un père cultivateur à la Pointe-Lévy en 1752, Drapeau commence sa carrière d'homme d'affaires en obtenant un permis d'alcool et d'hôtellerie autour de 1780. Il ouvre ensuite un magasin général à la place du Marché dans la Basse-Ville de Québec en 1784 et devient grossiste[81]. Ayant acquis la seigneurie de Champlain en 1789, Drapeau acquiert en moins de deux ans les seigneuries de Rimouski, Nicolas-Rioux, Lessard, Lepage-et-Thibierge et Pachot dans une série de transactions avec des héritiers de René Lepage de Sainte-Claire[82].

Par l'entremise de son notaire Alexandre Dumas de Québec, Drapeau remet de l'ordre dans les papiers de la paroisse. Le notaire exige de voir les titres des terres des censitaires pour monter ses registres et percevoir des rentes et affiche un avertissement en ce sens en face de la chapelle, le . La démarche du nouveau seigneur jette un froid parmi la population locale, peu habituée par les anciens seigneurs à se frotter à une administration aussi rigoureuse. Mais la mesure a au moins l'avantage de limiter les contestations foncières en plus d'accélérer la répartition des terres aux nouveaux habitants, estime l'historien rimouskois Paul Larocque[82].

Le nouveau seigneur est intéressé à peupler rapidement le territoire et entreprend des mesures afin de rendre sa nouvelle propriété plus attrayante en vue de son développement futur. Il appuie les demandes des résidents afin d'obtenir un prêtre résident, souhait qui sera exaucé en 1793[82]. Avec l'arrivée du premier curé, Pierre Robitaille, Rimouski deviendra un avant-poste pour servir d'autres communautés éloignées. Pour le jeune prêtre, les conditions de vie difficiles et la solitude sont lourdes à porter. Craignant d'avoir été oublié, il supplie son évêque de le muter dans une autre paroisse dans une lettre datée de . Le père Robitaille restera en poste à Rimouski jusqu'en 1798[83].

La question des routes est un autre obstacle à surmonter pour le seigneur Drapeau. Il se joint à d'autres seigneurs et plusieurs résidents pour demander la construction d'un chemin royal entre Trois-Pistoles et Rimouski. Un voyer du district de Québec séjourne sur le territoire à l'été 1792 pour établir des chemins dans la seigneurie. L'élection de sous-voyers à Rimouski en 1798 semble démontrer que des chemins passables ont été construits sur le territoire bien avant que la région ne soit désenclavée. Le parlement du Bas-Canada ne débloquera des fonds pour la route qu'au terme de la guerre anglo-américaine de 1812[84]. Les travaux se poursuivent toujours sur la route étroite en 1818[85].

Les seigneuresses Drapeau

À la mort de Drapeau, à la fin de 1810, sa veuve, Marie-Geneviève Noël et son beau-frère, Augustin Trudel, administrent les seigneuries[86]. Sa fille, Luce-Gertrude Drapeau, épouse du notaire Thomas Casault de Kamouraska, prendra la relève au nom de ses deux sœurs, Angélique-Flavie et Louise-Angèle[Note 3], à compter de 1827.

Luce-Gertrude Drapeau fait construire un nouveau manoir sur la rive droite de la rivière Rimouski, près de l'embouchure, vers 1845. Le lieu sera fréquenté par la famille et par le filleul de la seigneuresse, Arthur Buies, qui en gardera un excellent souvenir[87].

Municipalisation

Malgré une assez bonne réputation des seigneuresses parmi les censitaires — elles contribuent généreusement à l'Église et aux organismes de bienfaisance —, la population de Rimouski conteste cependant « la légitimité et la lourdeur » des obligations seigneuriales, en particulier les taux élevés des droits de mutation, dans des communications à une commission parlementaire chargée d'enquêter auprès des censitaires en 1841[88].

En 1854, une loi abolit formellement les seigneuries, mais permet cependant aux seigneurs de continuer à percevoir une « rente constituée », qui remplace les montants perçus dans le passé. Ce système sera définitivement abandonné en 1937[88].

Notes et références

Notes

- Pierre Lepage écrivait son nom sous la forme inhabituelle de Bernabé, mais les historiens qui ont écrit sur l'histoire de Rimouski ou de la famille Lepage ont plutôt utilisé la forme Barnabé.

- Selon une légende locale, la légende du gobelet d'argent, le père Ambroise aurait prédit les circonstances de sa mort, écrit Joseph-Charles Taché dans son livre Forestiers et «Voyageurs» : Les soirées canadiennes (1863), cité par Larocque 2006, p. 374, note §489.

- Selon Larocque 2006, ces prénoms inspireront la toponymie régionale : Sainte-Luce, Sainte-Flavie, Sainte-Angèle-de-Mérici.

Références

- Levasseur 1979, p. 35

- Courville et Labrecque 1988, p. 7

- Courville et Labrecque 1988, p. 9

- Levasseur 1979, p. 39

- Levasseur 1979, p. 37

- Chassé 2003, p. 11

- Courville et Labrecque 1988, p. 12

- Levasseur 1979, p. 40

- Courville et Labrecque 1988, p. 173

- Gouvernement du Québec, « Seigneurie de Rimouski », sur Commission de la toponymie du Québec (consulté le )

- Béatrice Chassé, « Augustin Rouer de Villeray et de la Cardonnière », Dictionnaire biographique du Canada en ligne, University of Toronto/Université Laval, vol. 3, 1741-1770, (lire en ligne, consulté le )

- Larocque 2006, p. 30.

- Levasseur 1979, p. 41-43

- Chassé 2003, p. 10

- Chassé 2003, p. 9

- Chassé 2003, p. 15

- Fortin et Lechasseur 1993, p. 110-111

- Larocque 2006, p. 71

- Larocque 2006, p. 72

- Larocque 2006, p. 33

- Chassé 2003, p. 14

- Chassé 2003, p. 13

- Levasseur 1979, p. 59-60

- Chassé 2003, p. 12

- Chassé 2003, p. 26

- Desrosiers 2005, p. 17

- Desrosiers 2005, p. 18

- Fortin et Lechasseur 1993, p. 115, cité dans Chassé 2003, p. 11

- Aimé Despatie, « Louis Lepage de Sainte-Clair », Dictionnaire biographique du Canada en ligne, University of Toronto/Université Laval, vol. 3, 1741-1770, (lire en ligne, consulté le )

- Chassé 1995, p. 27-29

- Gosselin 2002, p. 17

- Gosselin 2002, p. 18

- Chassé 2003, p. 16

- Chassé 2003, p. 18

- Chassé 2003, p. 19

- Michel Paquin, « Ambroise Rouillard », Dictionnaire biographique du Canada en ligne, University of Toronto/Université Laval, vol. 3, 1741-1770, (lire en ligne, consulté le )

- Chassé 2003, p. 64

- Desrosiers 2005, p. 19

- Chassé 2003, p. 20

- Larocque 2006, p. 40.

- Larocque 2006, p. 54-55.

- Chassé 2003, p. 27

- Chassé 2003, p. 28

- Levasseur 1979, p. 61.

- Gosselin 2002, p. 15.

- Levasseur 1979, p. 62.

- Chassé 2003, p. 23

- Gouvernement du Québec, « Maison Lamontagne de Rimouski », sur Répertoire du patrimoine culturel du Québec (consulté le )

- Chassé 2003, p. 22

- Chassé 2003, p. 25.

- Desrosiers 2005, p. 20

- Chassé 2003, p. 24

- Desrosiers 2005, p. 20.

- Larocque 2006, p. 45.

- Chassé 2003, p. 36

- Chassé 2003, p. 29

- Chassé 2003, p. 30

- Chassé 2003, p. 31

- Chassé 2003, p. 42

- Larocque 2006, p. 79.

- Chassé 2003, p. 32-34

- Larocque 2006, p. 80.

- Larocque 2006, p. 81.

- Larocque 2006, p. 82.

- Chassé 2003, p. 38

- Larocque 2006, p. 83.

- Chassé 2003, p. 43

- Larocque 2006, p. 78-79

- Fortin et Lechasseur 1993, p. 118.

- Fortin et Lechasseur 1993, p. 19.

- Larocque 2006, p. 68.

- Chassé 2003, p. 48

- Larocque 2006, p. 84.

- Larocque 2006, p. 85.

- Larocque 2006, p. 86.

- Larocque 2006, p. 87.

- Larocque 2006, p. 74

- Larocque 2006, p. 73

- Larocque 2006, p. 77

- Larocque 2006, p. 75

- Céline Cyr et Pierre Dufour, « Joseph Drapeau », Dictionnaire biographique du Canada en ligne, University of Toronto/Université Laval, vol. 5, 1801-1820, (lire en ligne, consulté le )

- Larocque 2006, p. 97.

- Larocque 2006, p. 100.

- Larocque 2006, p. 97-98.

- Larocque 2006, p. 99.

- Larocque 2006, p. 117.

- Larocque 2006, p. 117-118.

- Larocque 2006, p. 118.

Annexes

Bibliographie

- Béatrice Chassé, Rimouski et son île : les seigneurs Lepage : l'île Saint-Barnabé, Rimouski, Société d'histoire du Bas-Saint-Laurent : GRIDEQ, coll. « Les cahiers de l'estuaire » (no 2), , 101 p. (ISBN 2-920270-73-7, lire en ligne)

- Béatrice Chassé, « L'aveu et dénombrement des seigneuries de Rimouski et de Rivière-Métis - 25 août 1724 », Revue d'histoire du Bas-Saint-Laurent, vol. 18, no 1, , p. 27-28 (ISSN 0319-0730, lire en ligne, consulté le )

- Béatrice Chassé, « Les dames Drapeau », L'Estuaire, no 65, , p. 9-11 (ISSN 1484-6969, lire en ligne, consulté le )

- Serge Courville et Serge Labrecque, Seigneuries et fiefs du Québec : nomenclature et cartographie, Québec (Québec), Faculté des Lettres de l'Université Laval (CÉLAT), , 202 p. (ISBN 2-920576-22-4)

- Georges Desrosiers, « Étude démographique de la population de Rimouski 1701-1750 », L'Estuaire, no 65, , p. 16-23 (ISSN 1484-6969, lire en ligne, consulté le )

- Jean-Charles Fortin, Antonio Lechasseur et al., Histoire du Bas-Saint-Laurent, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, coll. « Les régions du Québec » (no 5), , 860 p. (ISBN 2-89224-194-4)

- Sylvain Gosselin, « La première église de Rimouski », Revue d'histoire du Bas-Saint-Laurent, vol. 25, no 2, , p. 14-23 (ISSN 0319-0730, lire en ligne, consulté le )

- Paul Larocque (dir.) et al., Rimouski depuis ses origines, Rimouski, Société d'histoire du Bas-Saint-Laurent, Société de généalogie et d'archives de Rimouski et le GRIDEQ, , 411 p. (ISBN 2-920270-79-6, lire en ligne)

- Joseph-Marie Levasseur (dir.) et al., Mosaïque rimouskoise : une histoire de Rimouski, Montmagny, Comité des fêtes du cent cinquantième anniversaire de la paroisse Saint-Germain de Rimouski, , 810 p. (ISBN 2980000809), « Rimouski avant 1829 », p. 15-93

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :