Sarraltroff

Sarraltroff est une commune française située dans le département de la Moselle en région Grand Est.

| Sarraltroff | |

_mairie.jpg.webp) La mairie | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Arrondissement | Sarrebourg-Château-Salins |

| Intercommunalité | Communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud |

| Maire Mandat |

Francis Mathis 2020-2026 |

| Code postal | 57400 |

| Code commune | 57629 |

| Démographie | |

| Gentilé | Sarraltroffois |

| Population municipale |

780 hab. (2020 |

| Densité | 65 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 46′ 29″ nord, 7° 03′ 49″ est |

| Altitude | Min. 235 m Max. 326 m |

| Superficie | 11,97 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Sarrebourg (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Sarrebourg |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

Cette commune se trouve dans la région historique de Lorraine et fait partie du pays de Sarrebourg.

Géographie

Localisation

Sarraltroff est située dans le sud du département de la Moselle, à proximité de la limite avec le département du Bas-Rhin (village voisin : Gœrlingen). Le territoire de la commune est limitrophe de ceux de 6 communes.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 1 197 hectares ; son altitude varie de 235 à 326 mètres[1].

Voies de communication

L'ancienne gare de Sarraltroff

L'ancienne gare de Sarraltroff_croix_de_chemin_et_viaduc_LGV_Est_europ%C3%A9enne.jpg.webp) Paysage avec le viaduc LGV Est européenne

Paysage avec le viaduc LGV Est européenne

Hydrographie

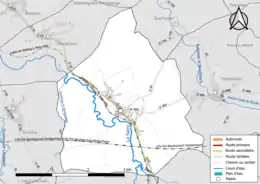

La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par la Sarre, la Bièvre et le ruisseau le Kehlgraben[Carte 1].

La Sarre, d'une longueur totale de 129,2 km, est un affluent de la Moselle et donc un sous-affluent du Rhin, qui coule en Lorraine, en Alsace bossue et dans les Länder allemands de la Sarre (Saarland) et de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz)[2].

La Bièvre, d'une longueur totale de 24,8 km, prend sa source dans la commune de Walscheid et se jette dans la Sarre sur la commune, après avoir traversé neuf communes[3].

La qualité des eaux des principaux cours d’eau de la commune, notamment de la Sarre et de la Bievre, peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité. Ainsi en 2020, dernière année d'évaluation disponible en 2022, l'état écologique de la Sarre était jugé moyen (jaune)[Carte 2].

Urbanisme

Typologie

Sarraltroff est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [4] - [5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Sarrebourg, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 87 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[7] - [8].

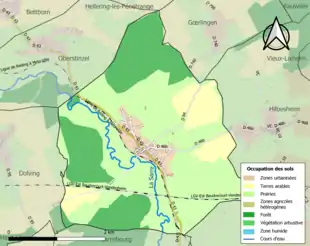

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (66,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (66,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (55,2 %), forêts (27,9 %), terres arables (11,2 %), zones urbanisées (5,6 %), mines, décharges et chantiers (0,2 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Toponymie

_entr%C3%A9e.jpg.webp)

Toponyme composé de trois mots : Sarr « Sarre » + alt « vieux » + troff (dorf) « village »[11] : Altorf (1307), Sulaltorff et Sulaldorff (XVe siècle), Saraltorf (1521), Altorff (1526), Altroff ou Sarre-Altroff (1710), Altroff ou Saaraltroff (1719)[12], Sarraltroff (1793), Sarzcaltroff (1801)[13], Saaraltdorf (1871-1918 et 1940-1944).

Altrof en francique lorrain.

Histoire

Celtes

Le site est occupé dès l'âge du Bronze final. La présence de populations celtiques, des Médiomatriques, est attestée par les fouilles archéologiques. La Sarre est un nom d'origine celtique. Une nécropole celtique, fouillée par T.Welter, montre une présence longue de plus de deux siècles sur toute la période de la Tène. La découverte d'une épée et de son fourreau montre que ces objets appartenaient à un personnage de haut rang. Un mobilier riche en torques en lignite ou avec tampons et les fibule traduisent l'importance des échanges commerciaux(notamment avec la région du Hartz). D'autres découvertes (flèche de harpon très pure visible au musée de Sarrebourg, deux statuettes de déesses-mères tutélaires, objets ajourés en bronze) excitent la curiosité des archéologues. On note également la présence de plusieurs mardelles, notamment près de la nécropole. La période celtique s'achève avec l'occupation romaine. Récemment (?), deux fermes gauloises ont été fouillées sur le tracé de la LGV à Sarraltroff.

Présence romaine

Situé non loin de la villa de Saint-Ulrich, qui est en fait un palais, le village comptait de nombreuses villas dont le fameux "Heidenschloss" dont la fouille a été réalisée par Welter et Heppe de Metz, en 1907, et ce fut une des premières grandes fouilles de Lorraine.

Cette période prospère s'achève avec les Invasions. De nombreux noms attestent de cette présence : "Heidenschloss", "Romansberg", "Heidenmauer" traduit en "Sous les murs des païens", puisque tout ce qui était romain était païen[14].

Du Moyen Âge au duché de Lorraine

À l'époque du duché de Lorraine, le village a fait partie de la seigneurie de Sarreck et appartient à un vaste espace tampon des marches de l'Est oublié : le Westrich surnommé par Eiselé "pays fantôme" (par opposition à l'Österreich l'Autriche) car son nom a été oublié. En 1225 Gertrude de Dabo meurt sans héritier. Les évêchés de Metz et de Strasbourg reprennent leur fief et Sarreck[15] revint à La Petite-Pierre puis aux Lutzelbourg qui entreprirent une habile politique de mariages puis finalement à l'approche de la Révolution aux Custines. Il existait une concurrence entre l'évêché et le duc de Lorraine qui se soldera finalement au profit du duché à partir du moment où le duc fit élire un de ses fils évêque. Le duché était un état libre et non incorporable. Mais la France veillait...

Divers événements vont marquer cette période.

- la guerre des Rustauds ou guerre des paysans (1525) ;

- la guerre de Trente Ans (1618-1648) avec la Charte de 1672 et la Route de France ou Route royale[16].

La guerre des rustauds : ces révoltes sont appelées Bundschuh en raison des souliers que portaient les révoltés. Elles partent du pays de Bade et irradient vers la Suisse, l'Autriche, l'Alsace. C'est la période de la Réforme où l'on reproche certains abus à l'église et aux nobles. Les revendications sont religieuses (12 articles dont la possibilité de mener une vie conforme à l'évangile, l'abolition du servage...) mais aussi sociales et morales. Luther soutient le mouvement au début mais change d'avis au nom de l'ordre. Les insurgés se déplacent par bandes de plusieurs milliers commandés par des chefs élus mais devant leurs exactions les nobles prennent peur et la ville de Strasbourg, qui est une république fait appel au duc Antoine de Lorraine réputé pour la puissance de son artillerie et possédant aussi des biens en Alsace comme Saint-Hippolyte. D'autant plus que les insurgés retranchés à Herbitzheim font des incursions dans la vallée de la Sarre, à Lixheim, Rinting et jusqu'à Sarraltroff où un insurgé du nom de Nicolas Stiffe essaye de débaucher la population pour l'enrôler sans succès. Le duc Antoine s'avance jusqu'à Phalsbourg où il apprend que les insurgés se sont enfermés dans Saverne. Erreur qui leur coûtera des milliers de morts comme aussi à Lupstein, Scherviller... Pour récompense de ses services Frédéric de Lutzelbourg hérita de la seigneurie de Sarreck qui figura depuis dans le giron familial.

La guerre de Trente Ans (1618-1648)[17] Les limites du conflit ne correspondent pas exactement pour Sarraltroff qui fut touché vers 1630-1636. Ce sont probablement les troupes de Bernard de Saxe-Weimar qui anéantirent le village après le siège de Sarrebourg qui dut au fait d'avoir payé une forte rançon d'avoir été épargné. La tactique de l'époque voulait qu'on rase tous les villages autour d'une ville avant de l'assiéger. Le village resta inhabité pendant plus de 30 ans et les rares habitants qui avaient survécu (peut-être un peu plus d'une trentaine sur environ 250 habitants) se sont réfugiés derrière les murailles de la ville de Sarrebourg et faisaient des sorties dans leurs champs lors des accalmies. Suédois, Croates, etc. les soldats de toutes nations se sont succédé (comme le montre si bien le sac de Saint-Nicolas-de-Port (Port-sur-Meurthe). À la disette il faut rajouter la peste qui en cette période d'indigence se répandit de façon ravageuse. Le roi de France avait soutenu en sous main les troupes suédoises mais lorsque le camp adverse des Habsbourg sembla reprendre la main après la mort du roi de Suède tué au combat, soutenu par la France, les Français durent intervenir directement dans le conflit. Le siège de La Mothe qui fut rasé traduit la volonté inflexible de la France d'arracher la Lorraine à l'Empire germanique. Le conflit meurtrier avec près de 10 millions de morts sur un total de 20 dans l'espace germanique laissa la Lorraine dévastée. Les ducs s'employèrent à la reconstruire. Les traités de Westphalie (1648) censés mettre fin au conflit sont considérés comme une cathédrale diplomatique. La France annexe l'Alsace ce qui satisfait Louis XIV mais le roi ne peut assister à la messe à la cathédrale prise par le culte protestant, il se contentera de l'église Sainte-Madeleine. Mais il obtiendra bien plus : un couloir stratégique allant de Metz à l'Alsace et passant par Sarrebourg de près de 4 km de large. Ce couloir censé être stratégique passait par Garrebourg... censé être le chemin le plus rapide pour aller de Metz à Strasbourg... Ce chemin sera aborné et l'une des bornes se trouvait au Bergholz entre Sarraltroff et Réding. Voulant favoriser le redémarrage économique de Sarreck le comte Guillaume Ernest de Lutzelbourg affranchit ses sujets d'Altrof (Sarraltroff) du servage eux ainsi « que du service de leurs femmes » ainsi que du payement des avoines et de la vaine et grasse pâture. Tout cela est consigné dans une Charte, la Charte de 1672 soit donc 123 ans avant la Révolution française. Louis XIV crée également une Chambre de réunion destinée surtout à récupérer les fiefs épiscopaux. Sous la menace d'une confiscation les princes étrangers doivent se soumettre. C'est ainsi qu'une partie du Westrich et Sarreck sont inclus dans la province de la Sarre avec à sa tête Antoine Bergeron de la Goupillière, intendant de Louis XIV.

Pour reconstruire le village le seigneur permet aux paysans de récupérer le bois dans la forêt et petit à petit apparaissent des fermes vastes avec auvent typique à l'avant, le Schopf, mais elles sont presque toutes du début du XVIIIe siècle. Le repeuplement se fait à partir des régions voisines mais aussi de Suisse, du Tyrol, de Picardie... C'est à cette époque de la reconstruction qu'on doit les deux moulins à farine du village car il faut pouvoir faire de la farine pour le pain des manants. Mis à part des procès entre le seigneur, le curé à propos de l'agrandissement de l'église, l'ambiance est plutôt calme mais il faudra attendre presque 100 ans pour retrouver les chiffres de la population antérieure. Les fermes construites à l'époque du duché de Lorraine portent sur le cintre des portes de grange, gravées dans la masse, la date de leur construction mais surtout la croix de Lorraine entourée d'une couronne d'olivier.

Le dernier duc de Lorraine sera le roi de Pologne déchu, Stanislas Leczynski, beau père de Louis XV

En 1697 Louis XIV signe le traité de Ryswick qui met fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg en espérant le trône d'Espagne qui sera vacant.Il accorde à l'Empereur la restitution de la Lorraine et du Barrois qui revient à son neveu Léopold, prince éclairé qui réorganisa et modernisa le duché. Son fils aîné lui succède sous le nom de François III. Mais en 1733 éclate la guerre de succession de Pologne avec deux candidats : Auguste III, neveu de l'Empereur et Stanislas, beau père de Louis XV qui est élu. L'Autriche et la Russie envahissent la Pologne et la France la Lorraine en représailles. François III cède la Lorraine et l'échange contre le duché de Toscane ayant épousé la fille de l'Empereur. C'est ainsi que Louis XV installe son beau père comme duc de Lorraine mais ce n'est qu'à titre viager. Il sera flanqué d'un chancelier Martin Chaumont de la Galaizière pour préparer la transformation du duché en province française. Cela interviendra le lendemain du date du décès du roi Stanislas mettant fin à près d'un millier d'années dans l'aire germanique. Le roi Stanislas surnommé le Bienfaiteur favorise les arts et les lettres, embellit Nancy Toutefois les Lorrains sont accablés d'impôts multipliés par trois, le prix du vingtième de sel était à 6 sous là où il était extrait alors que le même en Alsace voisine valait 3 sous. À cela il fallait rajouter la nécessité de fournir des soldats. Malaise et mécontentement vis-à-vis de la France ne cessèrent de grandir. Ce qui explique qu'un grand nombre de Lorrains émigrèrent à l'appel de l'impératrice et de l'empereur d'Autriche pour repeupler le Banat d'où ils venaient de chasser les Turcs. L'arrondissement de Sarrebourg y perdit 10 % de sa population. Une famille de Sarraltroff fit partie du contingent des émigrés : la famille Hess[18]. Enfin en 1772 furent commandées les boiseries de l'église Saint-Michel à Dominique Labroise de Sarrebourg.

La Révolution française

La crise financière qui provoqua la Révolution amena le roi Louis XVI à convoquer les États généraux où devaient s'exprimer les trois ordres. On demande aux sujets de Sa Majesté d'exprimer leurs préoccupations au travers de cahiers de doléances. Ils s'expriment. Des cahiers d'aide circulent. 60 000 cahiers furent rédigés que le roi ne lut jamais. Puis ils élisent leurs députés. Le maire de Sarraltroff Bonnard et le syndic Pierre Stock élisent Henry procureur à Phalsbourg et Antoine Mambré de Saint Jean Kourtzerode. Le doyen Georgel et Custine sont élus pour les privilégiés. Les États généraux[19] s'ouvrent le avec un discours d'ouverture de monseigneur de la Fare, évêque de Nancy. Le Serment du Jeu de Paume. Le l'Assemblée constituante. Le prise de la Bastille. Les privilèges sont abolis. Le Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen. Le les biens du clergé sont confisqués. Le vote de la Constitution civile du clergé. Louis XVI est guillotiné le , Marie Antoinette le. La terreur est mise à l'ordre du jour le . L'une des actions de la Révolution fut le découpage des départements, la Lorraine est découpée en quatre départements : la Meuse, la Meurthe, la Moselle et les Vosges. Sarraltroff fait partie du département de la Meurthe avec pour capitale Nancy. Le curé de Sarraltroff à l'époque s'appelle Charles Soleil. Il prête allégeance à la Révolution mais se rétracte. Il est obligé de s'exiler et se réfugie chez son frère à Amsterdam d'où il ne reviendra qu'en 1802. Il y eut de nombreuses perquisitions domiciliaires soit pour chercher des soldats déserteurs soit des prêtres réfractaires. Ces derniers furent nombreux à venir se cacher dans le village avec la complicité de la population pour y exercer leur sacerdoce. Quant au château de Sarreck, il fut mis en adjudication, acquis par François Barrabino (1768-1846) verrier à Harreberg dont les descendants le vendirent plus tard à la famille du notaire Hertz de Sarrebourg.

Au moment de la Révolution[20], c'est la famille de Custines qui régit Sarreck dont dépend Sarraltroff. Adam Philippe de Custine s'est illustré lors de la Guerre d'Indépendance aux États-Unis sous La Fayette. Avec Rochambeau il s'illustre à Yorktown. Il est député de la noblesse aux États Généraux, fait voter la nouvelle carte de La Meurthe avec Sarrebourg comme chef-lieu d'arrondissement avec le siège du Tribunal de District. Il quitte la Constituante le et devient lieutenant général dans l'Armée du Rhin. Gagne la bataille de Porrentruy, réorganise la place de Landau, s'empare de Spire, Worms, Mannheim, Mayence, Francfort. Il est victime d'une inspection quand Francfort repasse à l'ennemi et doit se justifier à Paris où commence la Terreur. Il sera condamné pour trahison et guillotiné le . Son fils Amand, diplomate, lui succédera sur l'échafaud le . Ainsi s'éteignit la dernière famille des seigneurs de Sarraltroff.

Le Reichsland d'Alsace-Lorraine (Elsass-Lothringen)

La paix est signée par le traité de Francfort le qui consacre l'annexion d'une partie de l'Alsace et de la Lorraine, terme consacré bien que ne recouvrant pas toute la Lorraine ni toute l'Alsace : par exemple l'arrondissement de Sarrebourg perd le canton de Cirey soit neuf communes. Schirmeck-le-Donon et Saales passent des Vosges à l'Alsace. Le Reichsland est une Terre d'Empire dirigée par un préfet appelé Statthalter qui siège à Strasbourg. Il gouverne les trois départements. La Lorraine est partagée en huit cercles appelés Kreis avec à leur tête un haut fonctionnaire allemand, le Kreisdirektor. Alors qu'à la tête du département on a un chef du Bezirk issu de la noblesse prussienne. Maintenant Sarraltroff s'appelle Saaraltdorf et dépend du Kreis Saarburg Bezirk Lothringen. Le ceux qui veulent rester Français le peuvent s'ils quittent le pays : il y aura peu de candidats à Sarraltroff. Dès 1872 les jeunes doivent faire leur service militaire comme soldat prussien. D'un point de vue religieux l'évêque est maintenant à Metz. C'est monseigneur Dupont des Loges[21] d'origine bretonne qui obtient le maintien des prêtres dans leur paroisse. En 1899 lui succède un moine dominicain allemand monseigneur Willibrord Benzler. En 1871 l'enseignement primaire est obligatoire pour garçons et filles. La sécurité sociale est créée (1883) comme la caisse de retraite (1889) et la législation sur les accidents de travail (1884). De grandes transformations urbanistiques sont faites dans les villes à Metz, Strasbourg, Sarrebourg... où surgissent aussi des casernes, manière de signifier une occupation durable. Le réseau ferroviaire est développé avec la création du réseau A-L. Mais les trains y circulent à droite et non à gauche. L'arrêt de Sarraltroff est inauguré en 1872. Il y a de nombreuses manifestations patriotiques avec des défilés militaires. En 1881 le Statthalter son excellence Edwin Freiherr Von Manteuffel lors d'un voyage à Sarrebourg s'arrête à Sarraltroff et visite l'église Saint-Michel. Après l'échec du Kulturkampf de Bismarck et avec le temps qui passe, les nouvelles générations n'avaient pas connu la France. La germanisation était apparemment en train de gagner et seules quelques manifestations bruyantes comme celles du Souvenir français créé par Niessen de Sarre-Union en 1907 faisaient croire aux Allemands qu'il existait encore un attachement à la France mais cela semblait marginal. Mais l'Alsace-Lorraine dont les Allemands avaient voulu faire une vitrine du Reich en près de 50 ans avait profondément évolué et le Reich marquait des points, malgré certaines maladresses, comme l'affaire de Saverne, habilement exploitée par la propagande française et les anti-allemands. L'assassinat du perpétré à Sarajevo par Gavrilo Prinzip, manipulé par la Main noire, sur la personnalité de l'archiduc François Ferdinand et la duchesse de Hohenberg, allait précipiter l'Europe puis le monde dans la guerre. Pour la France l'heure de la revanche avait sonné.

La guerre 1914-1918

Source : Août 1914[22]

C'est dans la chaleur torride du mois d' que débutent les premiers combats de cette guerre meurtrière commencée dans l'enthousiasme presque général au moment de la mobilisation générale le [23]. Les soldats alsaciens-lorrains[24] font partie de l'armée allemande de la façon la plus légale qui soit puisque la France en signant le traité de Francfort en 1871 l'avait officialisé. Nous ne parlerons pas du secteur de Mulhouse. À Sarraltroff les Allemands avaient effectué de nombreuses manœuvres et connaissaient le terrain par cœur. La guerre débute par une guerre de mouvement appelée plus tard la bataille des frontières, terriblement meurtrière. Le manque de préparation côté français est flagrant surtout au niveau de l'état-major. C'est une défaite française qui ne sera pas reconnue et qui sera injustement imputée à certaines unités françaises issues du Sud de la France et sera aussi injustement accompagnée du limogeage de certains officiers par Joffre. Notre région connut ce que l'on appela la bataille de Sarrebourg-Morhange où il y eut 13 681 tués entre Abreschviller et Morhange en l'espace de trois jours seulement. Côté français on avait le 8e Corps d'armée commandé par le général en chef Joffre[25] avec la 1re Armée commandée par le général Dubail appuyé au nord vers Morhange par la 2e Armée du général de Castelnau. Du côté allemand le 6e Bavarois dirigé par le Kronprinz Rupprecht de Bavière et le commandant Oskar Ritter von Xylander. Les Français pénètrent les premiers sur ce qui est alors encore sol allemand à Lagarde où il y eut des affrontements sanglants le 10 et avec près de 1 000 tués en tout. Les Allemands cherchent à attirer les Français vers la Saarstellung, dans la vallée de la Sarre. Les Français tombent dans le piège. Ceux du 27e, 29e et 227e RI s'opposent à Sarraltroff aux soldats du 12e et 16e régiment bavarois. Les Français portent leurs efforts sur deux points à Dellen pour s'emparer du pont de Sarraltroff et à Oberstinzel à Sarreck pour s'emparer du pont les 19 et surtout . Les Français sont visibles avec leurs tenues bleues et rouges. Les Allemands ont déployé leur artillerie au Tinkelberg, au Kastelwald et au Weyerwald et disposent de ballons d'observation du côté de Kirrberg. Leur infanterie se dissimule à flanc de coteau le long du chemin qui va du Tinkelberg à Bettborn. Ils alignent les soldats français comme à l'exercice après un déluge de feu de leur artillerie. À Sarraltroff les cadavres jonchent les champs. D'abord inhumés sur place ils sont réunis ensuite dans une fosse commune : 213 soldats français plus 7 officiers et 20 Bavarois. En 1920 les cadavres seront transférés au cimetière militaire créé pour l'occasion au Rebberg. À la suite de ce carnage les Allemands contre-attaquent et ne seront stoppés qu'au grand Couronné près de Nancy ce qui permettra la bataille de la Marne en . On s'enterre dans les tranchées et le front ne variera plus pratiquement après Verdun en Lorraine jusqu'à l'offensive américaine à Saint-Mihiel en . À Sarraltroff la guerre 1914-1918 fit 22 victimes. Le village quant à lui ne connut pas de destructions. L'Armistice est signé le . Des marins de Kiel essaiment partout e essayant de provoquer une révolution ; ils échoueront chez nous notamment à Sarrebourg. Le traité de Versailles est signé le 28.06.1919 sans que l'Allemagne et ses alliés aient participé aux négociations ce qui se révèlera plus tard politiquement désastreux. Elle perd ses colonies, est privée d'une partie de ses droits militaires, doit payer des réparations économiques énormes tout en étant privée d'accès aux traités économiques et doit céder certains territoires. L'Alsace-Lorraine revient à la France et on lui garantit son particularisme d'où le Droit local alsacien mosellan et le Régime local d'assurance maladie. Les Français créèrent des commissions de triage qui devaient garantir la réintégration avec attribution de cartes A, B, C et D. 120 000 civils allemands sont expulsés. Le Concordat est maintenu dans un premier temps. « Plus jamais ça » ne cesseront de répéter les rescapés de la "boucherie" de 1914. Le retour à la France se fait dans l'allégresse mais le référendum sur l'adhésion de l'Alsace-Lorraine à la France n'aura pas lieu, l'annexion est simplement évoquée dans le traité de Versailles. Le Parti autonomiste[26] connaîtra quelques succès, plus en Alsace qu'en Lorraine dont le plus illustre représentant est Victor Antoni, l'occupant de la fameuse villa Lotharingia avec ses deux tourelles à l'entrée de Fénétrange dont il sera élu conseiller général du canton de Fénétrange en 1927 et 1934.

La Seconde Guerre mondiale (1939-45)

Source : Les années noires : la Moselle annexée par Hitler[27]

La crise de 1929, l'échec de la République de Weimar, la pauvreté en Allemagne et l'humiliation ressentie en Allemagne à propos du traité de Versailles (non signé par l'Amérique, dont la faiblesse ne fut pas compensée par le désastreux accord Briand-Kellogs) ouvrent la voie à la propagande nazie. Dans Mein Kampf, Hitler annonce la couleur mais on ne le croit pas. Arrivé au pouvoir, Hitler réarme quitte à passer des accords secrets avec Staline pour tester ses armes en Russie. En 1938, il annexe l'Autriche : c'est l’Anschluss (12.03.1938). Les accords de Munich suivent l'annexion des Sudètes : on croit la paix sauvée. L'accord secret Molotov-Ribbentrop le lui assurera la neutralité de l'Union soviétique dans un premier temps. Hitler se trompe en croyant ainsi neutraliser l'intervention de la France et de l'Angleterre. Il réclame Dantzig à la Pologne. La mobilisation générale est décrétée le en France à la suite de l'attaque de la Pologne le qui sera envahie en six semaines malgré une résistance acharnée grâce au Blitzkrieg. L'Angleterre puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne le 03.09.1939. Sarraltroff est inclus dans le dispositif de la ligne Maginot sous les ordres du général Prételat qui a installé son PC à Villers-les-Nancy. Le village de Sarraltroff est déclaré Centre mobilisateur pour la ligne Maginot. On fait croire que la ligne Maginot empêchera les Allemands de passer. Plus de 2 000 soldats doivent toucher leur paquetage à Sarraltroff. Ils seront dirigés par convois SNCF à partir des gares de Réding et Sarrebourg. Mais le maire de l'époque Limon Joseph doit faire face à un autre problème, l'évacuation. Un plan d'évacuation des villages situés au-delà de la ligne Maginot avait été programmé dès 1920. 700 000 civils alsaciens lorrains dont 300 000 Lorrains représentant 300 communes issus des cantons de Forbach, Boulay, Thionville et Bitche sur 765 doivent être évacués avec les bêtes et 50 kg de bagages. Ils rejoindront la Dordogne, la Charente, etc. Mais rien ne vint à se produire entre le 03.09.1939 et le . On appela cette période la Drôle de guerre. Le , les Allemands attaquent les Pays-Bas et la Belgique. La ligne Maginot est rapidement enfoncée ou contournée. La campagne de Lorraine durera 5 jours : Metz se rend le et Nancy le 18. Le , les Allemands qui avaient déjà fait des incursions la veille étaient à Sarraltroff. L'occupation commençait. Puis l'annexion et la nazification. En France, Pétain succède comme chef du gouvernement à Paul Reynaud qui démissionne. Il demande l'armistice qui est signé le à Rethondes et installe son gouvernement à Vichy. La France est partagée en deux, l'Alsace-Lorraine[28] est annexée purement et simplement, il n'en est même pas fait état dans les clauses de l'Armistice.

Le Gau Westmark

Pour les Nazis s'ils réannexaient l'Alsace-Lorraine, ils ne l'entendaient pas de la même façon. Cette fois ce n'était pas l'Elsass-Lothringen mais ils parlaient d'Elsass UND Lothringen. La nuance était de taille car ils pensaient que de les laisser ensemble risquait de se solder par un échec comme la dernière fois. C'est pourquoi l'Alsace fut rattaché au Pays de Bade, la Moselle aux marches de l'Ouest c'est-à-dire le Gau Westmark avec pour capitale Sarrebruck. Le Gauleiter Wagner fut nommé à Strasbourg, tandis que Josef Burckel prit la tête du Gau Westmark le . La Gestapo toute puissante mise en place en même temps que les troupes de Witzleben pénétraient en Moselle, avait préparé le terrain dès le . Elle était surpuissante ce qui veut dire par exemple qu'un prévenu passible d'être traduit devant une juridiction même spéciale ne pouvait pas l'être sans l'aval préalable de la Gestapo. L'administration allemande se substitua à la française. On expulsa tous ceux qui furent jugés indésirables : curés, familles jugées trop francophiles... Il convient à ce propos de signaler le particularisme du statut juridique des Alsaciens Lorrains annexés : comme aucun traité n'avait validé cette annexion, ils restaient Français sur le plan juridique et tout au plus pouvait-on leur appliquer l'article 3 de la Convention d'armistice... et encore car entre l'Alsace-Moselle et le reste de la France fut mise en place une ligne de démarcation lourdement surveillée pour éviter tout contact avec le reste du pays. À Sarraltroff le maire Limon Joseph resta maire mais il n'avait aucun pouvoir. Saaraltdorf devint le village centre d'un Ortsgruppe constitué des quatre villages de Sarraltroff, Oberstinzel (devenu Oberstein) Bettborn et Hilbesheim et administré par un fonctionnaire nazi du nom de Steins.

La germanisation et la nazification

Source : Sarraltroff ; 2 400 ans déjà[29].

Hitler avait fixé à trois mois le délai au bout duquel la germanisation devait être achevée : langue officielle allemande, changement de toute l'administration, argent, noms publics des rues, des places, des localités. Toutefois on ne reprenait pas systématiquement les noms de la période du Reichsland mais on donnait des noms comme Adolf-Hitler Strasse, Goebbels Strasse, Goeringerplatz... Tout était orienté par l'effort de guerre et la société organisée selon un modèle rappelant la Wehrmacht. Chaque lorrain faisait partie de la Deutsche Volksgemeinschaft "Lothringen" (communauté du peuple allemand-DVG en abrégé) et devait entrer dans une des nombreuses organisations nazies comme la Hitlerjugend... On exigeait d'eux pour n'importe quelle fonction un serment contraire à l'article 25 de la Convention de La Haye (1907) qui interdit « de contraindre la population d'un territoire occupé de prêter serment à la puissance ennemie. » L'instauration immédiate de tickets de ravitaillement entraina l'instauration immédiate d'un marché parallèle au noir. Les familles dont l'un des conjoints "était" Français étaient expulsées. Les Siedler (colons allemands) : il s'agit là d'un phénomène d'une ampleur inconnue en Alsace qui résulte de la volonté de Burckel d'implanter 400 000 Allemands pour résoudre le problème du glacis allemand. Des Siedler occupèrent Sarreck. Mais le nombre fixé ne fut jamais atteint. Le Burckel introduit le RAD pour les jeunes âgés de 17 ans. Le Reichsarbeitsdienst est une sorte de service civique organisé de façon paramilitaire où la pelle ou la bêche remplace le fusil, avec montée des couleurs tous les soirs mais surtout serment officiel de fidélité au Führer à l'issue. Le service militaire obligatoire est introduit en [30] par Burckel qui violait ainsi les articles 44 et 45 de la Convention de La Haye du paraphée par l'Allemagne alors que Burckel plus tôt le affirmait que cela n'entrerait en vigueur qu'à partir de la signature d'un traité avec la France qui n'eut jamais lieu. Au contraire le la nationalité est accordée d'office à tous les Lorrains de la communauté linguistique allemande qui sont de souche germanique à 98 %. ! Malgré les protestations de la Commission de Wiesbaden et de Laval. Des sanctions graves sont prévues. Ils avaient les mêmes devoirs mais pas les mêmes droits.

30 000 jeunes Lorrains furent immédiatement incorporés de force. 20 000 Lorrains et leur famille furent déportés à Dachau, au Struthof selon la Sippenhaftgesetz, loi qui prévoyait la responsabilité du cercle familial présumé d'office coupable de complicité et sanctionnée avec saisie de ses biens occupés par des Siedler. Les enrôlés de force prirent le nom de Malgré-nous. Environ 61 jeunes de Sarraltroff furent mobilisés : mis à part deux ils le furent tous sous l'uniforme feldgrau. Ils appartenaient aux classes 1913 à 1927 en Lorraine, alors qu'en Alsace les classes 1908 à 1927 étaient concernées, mais seulement de 1920 à 1927 au Luxembourg. 20 sont morts du fait de la guerre et leur nom figure sur le monument aux morts du village : sauf trois ils sont tous morts sous l'uniforme ennemi. Tous sont "Morts" pour la France. L'enrôlement de force[31] des Malgré-nous fut qualifié de « crime de guerre » par le tribunal de Nuremberg car contraire au droit et aux accords signés. Ils ont combattu sur tous les fronts mais essentiellement sur le front Est (Pologne, Hongrie, Estonie, Russie mais aussi en Grèce, Roumanie, Yougoslavie). D'autres comme Knittel Aloyse est mort sous uniforme français en combat aérien au-dessus de l'Algérie. Certains ont déserté sur le front russe et ont atterri au camp de sinistre réputation de Tambov près de Moscou. Comme Gigy Paul, Roos Jean Baptiste, René Meyer ou Rabot Charles. Ce dernier comme Roos J B terminèrent pourtant la guerre dans l'armée de Lattre de Tassigny. Le camp 188 de Tambov[32] était le principal camp russe réservé aux Alsaciens-Lorrains. De nombreux autres furent réfractaires ou désertèrent malgré les risques encourus, par exemple lors des permissions, car la Gestapo perquisitionnait en permanence. Parmi les faits marquants de cette époque, il faut signaler les Heimatbriefe (lettres de chez nous) de Marcel Gassmann[33].Tout le monde se devait d'appartenir à une association dans le cadre de la DVG. Pour donner le change on transforma le foyer Saint-Michel en Turn und Sportgemeinschaft (Société de sport et de gymnastique). Les Allemands fournirent même une machine à écrire et une Ronéo à son président.

Quand il fut question de l'enrôlement dans le RAD tous ses membres firent un serment d'amitié et de fidélité entre eux et demandèrent à Marcel Gassmann de jouer le rôle de pivot central. C'est ainsi que les différents camarades ou qu'ils fussent eurent des nouvelles des uns et des autres de la vie au village mais en même temps de l'évolution de la guerre car M.Gassmann écoutait la BBC. Il put même grâce à des expressions codées connues des seuls protagonistes donner le signal pour déserter. Il y eut 17 lettres en tout jusqu'au jour où, à la suite d'une perquisition de la Gestapo dans la maison d'un membre on découvrit le pot aux roses. M.G devait être jugé par le tribunal spécial de Berlin pour tentative de démoralisation de l'armée ce qui se traduisait en général par la peine de mort. Heureusement pour lui la prison de Moabit où on devait l'amener ayant été détruite par l'aviation alliée dans la nuit son programme fut changé ce qui lui donna l'occasion de s'évader de retrouver son village sain et sauf.Par ailleurs de nombreuses filières d'évasion passaient par Sarraltroff et rejoignaient Sarrebourg ou Réding notamment en utilisant le chemin de fer[34].

La BBC par la voix de Schuman avait fait savoir aux Alsaciens-Lorrains de ne pas hésiter si on leur demandait de signer des documents ou de s'engager dans les organisations de la DVG, car mieux valait que ce soit eux plutôt que de laisser la place à des nazis.C'est ainsi que l'Ortsgruppenleiter de Sarraltroff put prévenir à temps les parents de trois déserteurs du village condamnés à mort par contumace qui devaient être déportés en guise de représailles."Le train de la révolte" est un autre épisode marquant où les futurs enrôlés saccagèrent le train qui les emmenait vers l'incorporation.

La libération du village

Source : La Bataille de la Moselle[35].

Le village fut libéré par les chars de la 2e DB du général Leclerc le 20.11.1944. Voulant prendre l'ennemi qui décrochait de la Vogesenstellung à revers et résoudre le problème de la trouée Phalsbourg-Saverne puissamment fortifiée, le général Leclerc décide de contourner Sarrebourg en définissant quatre axes de pénétration dont deux par le nord de la ville constitués du sous groupement Rouvillois et du sous groupement Quilichini à partir de Cirey sur Vezouze. La 44e division d'infanterie américaine ouvre le passage en s'emparant du pont sur le canal de la Marne au Rhin à Xouaxange. Une batterie de 88 installée dans le jardin de l'hôpital Saint-Nicolas gênant la progression est neutralisée. Un brouillard épais gêne la visibilité et les tirs fusent de partout. Une pièce d'artillerie PAK 88 empêche la progression aux approches de la gare (elle prenait la route de Lunéville en enfilade). Le char Le Dunkerque commandé par le maître torpilleur José Caja est en tête. Il neutralise la pièce. Mais en arrivant au carrefour de l'actuelle rue de Verdun avec la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié Caja est tué par un tireur embusqué à partir d'une fenêtre. Tous les chars foncent. Ils arrivent vers 14 h 30 sur la route de Dolving surplombant le village. Ils placent trois obus incendiaires qui mettent le feu à trois bâtiments. Les Allemands décrochent mais font sauter le pont. Guidés par Robert Schaeffer et Ruby Joseph ils empruntent le gué de L'Ecart du moulin de la Schneymuhle. Les habitants quittent leurs abris dans les caves. Vers 16 h tout le village est libéré. Le corps de Caja arrive avec Le Dunkerque vers 17 h. Il sera veillé dans l'église et inhumé le au cimetière militaire de Sarraltroff. Quilichini et ses trois chars passent la nuit dans la maison du forgeron Karleskind au carrefour à l'entrée de Sarraltroff. Le 21 au matin les Sherman prennent la direction de Hilbesheim et enlèvent la position de Mittelbronn puis foncent libérer Strasbourg.

Le retour à la normale

Le village était libéré mais la guerre n'était pas terminée pour autant. Les Américains qui avaient beaucoup souffert dans la campagne en Lorraine[36] où ils connurent leur plus importante bataille de blindés durant ce conflit en Europe se tenaient sur leurs gardes. Les Allemands plus on se rapprochera de l'Allemagne plus ils se défendraient. Beaucoup de Malgré-nous du village étaient encore engagés avec la Wehrmacht sur les autres fronts mais maintenant on resterait sans nouvelle d'eux, l'angoisse n'avait pas disparu pour autant. Le 16 décembre 1944 Hitler déclenche la bataille des Ardennes (offensive von Rundstedt) qui ne s'achèvera que fin . Pour soulager ses troupes dans les Ardennes et réoccuper l'Alsace et la Lorraine, tout un symbole, Hitler conçut l'opération Nordwind[37]. Cette offensive entre le Nord de l'Alsace et Gros Réderching direction Sarrebourg devait anéantir l'armée américaine. L'attaque est déclenchée le et fut rapidement stoppée en Lorraine mais le front s'effondra dans les Vosges du Nord obligeant les Américains à se replier sur la Moder en position défensive, jetant une multitude de civils sur les routes de peur des représailles allemandes. Ils ne réussirent pourtant pas à forcer le passage du côté de Haguenau et Hitler stoppa l'opération le au soir. Vu la violence des combats (que certains soldats allemands comparèrent à Stalingrad) les blessés ne purent être soignés sur place et furent évacués à Sarrebourg notamment ceux de Rimling au centre du plan d'attaque allemand. Des prisonniers allemands de la 17e SS Panzergrenadier Division "Goetz von Berlichingen" avouèrent que leur but était de reprendre Sarrebourg (et la Lorraine et l'Alsace). Le plan nazi qui ne consistait pas seulement à faire diversion pour la bataille des Ardennes mais nourrissait des buts beaucoup plus larges échoua de peu. Hitler avait arrêté l'opération alors que le sort eût pu lui être favorable sur ce front, ce qui aurait pu changer la donne sur le plan politique et du partage territorial de L'Europe. Il avait dû dégarnir le front Ouest et prélever des troupes pour les transférer à l'est où les Russes progressaient à toute vitesse et étaient déjà en Hongrie. On avait eu très peur et le bilan fut lourd des deux côtés : 17 000 morts côté allemand, 12 000 côté américain et français, des centaines de tués civils et blessés, des destructions massives. La Moselle quant à elle ne fut totalement libérée que le .

Tant bien que mal l'administration française se mit en place pour remplacer les Allemands et essayer de redémarrer l'économie. Les monnaies française et allemande furent utilisées ensemble jusqu'au (au taux de 15 francs pour 1 mark avec un maximum de 200 marks par famille lors de l'échange des monnaies le alors qu'il était de 1 pour 20 en 1940 donc ce fut une double spoliation). Une fois que les stocks allemands furent épuisés, on mit en place un "Service des titres d'alimentation" mais la situation se dégrada vite car les rations françaises étaient plus petites que les allemandes. Les tickets de pain ne disparurent qu'en 1948. Le marché noir était florissant. Il fallut attendre les années 1950 pour qu'un semblant de vie à peu près normale se rétablisse. Pour les Malgré-nous, les déportés, les victimes du nazisme un autre combat commençait afin d'obtenir à la fois la reconnaissance de leur statut et une indemnisation de leur préjudice. Mais ils étaient libres... Le bilan de l'incorporation de force s'établit comme suit : Incorporés : nombre total 130 000 (30 000 en Moselle, 64 000 dans le Bas-Rhin, 36 000 dans le Haut-Rhin). Parmi eux 30 à 40 000 sont morts, 12 000 ont disparu dans les camps soviétiques. On dénombre 30 000 blessés ou invalides. Les Malgré-Elles durent attendre 2008 pour se voir reconnaître et indemniser. Le bilan fut donc très lourd sans compter l'esprit de suspicion dans le reste de la France qui ne connaissait pas grand chose de l'histoire des trois départements, ignorance entretenue par les réticences du PCF et le début de la guerre froide car beaucoup de Malgré-nous avaient combattu sur le front russe ou y avaient été fait prisonniers rapportant des faits illustrant une réalité différente de la propagande officielle mal venue en France où le PCF faisait de gros scores.

Politique et administration

Administration municipale

Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 500 et 1 499, le nombre de membres du conseil municipal est de 15[38].

Élections présidentielles

À l'élection présidentielle de 2012, les habitants de la commune ont voté très majoritairement pour Nicolas Sarkozy (64,84 %) contre François Hollande (35,16 %) avec un taux d'abstention de 17,10 %[39].

Élections municipales et territoriales de 2014

Aux élections municipales et communautaires de 2014, 30 candidats se sont présentés au scrutin majoritaire du premier tour[40]. À l'issue du premier tour le 23 mars 2014, 13 conseillers municipaux ont été élus, puis deux à l'issue du second tour le 30 mars 2014[41].

Liste des maires

Population et société

Démographie

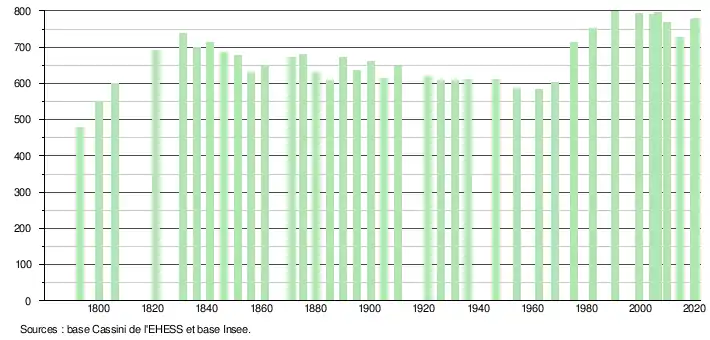

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[44]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[45].

En 2020, la commune comptait 780 habitants[Note 3], en augmentation de 7,29 % par rapport à 2014 (Moselle : +0,38 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Édifices religieux

- Église Saint-Michel 1772 : mobilier sculpté par Dominique Labroise de Sarrebourg (classé à l'Inventaire). Tableaux de Carola Sorg, de Strasbourg[47], peintures de Charles Jaeg de Sarrebourg[48] dont un couronnement de la Vierge[49], vitraux de Nicolas de Roermond[50], Ott de Strasbourg et Beyer[51] de Besançon[52].

- Presbytère : la commune est paroisse-centre, rue de Hilbesheim construit en 1852.

- Croix de Mission au cimetière paroissial.

- Chapelle d'hiver.

- Monuments funéraires de l'abbé Charles Soleil, prêtre pendant la Révolution, de l'abbé Hector et de l'instituteur Nicolas Louis réalisés par les ateliers Kugler de Hommarting (57)[53]

- Une statue du Sacré-Cœur et nombreuses croix de chemin.

Église Saint-Michel.

Église Saint-Michel._%C3%A9glise_(01).jpg.webp) Tour de l'église.

Tour de l'église._statue_Sacr%C3%A9-Coeur.jpg.webp) Statue du Sacré-Cœur.

Statue du Sacré-Cœur._croix_de_chemin_B.jpg.webp) Croix de chemin.

Croix de chemin.

Champ de bataille de la guerre des frontières : bataille de Sarrebourg-Morhange 19 et 20 août 1914

- Cimetière militaire avec tombes de soldats français et allemands (1920,inauguré en 1921).

- Croix à l'ancienne fosse commune.

- Croix à Dellen de la limite de l'avancée française en .

- Trois monuments aux morts : deux stèles à l'entrée de l'église (guerre 1914-1918), monument au Souvenir français au cimetière national rue de l'Etang, monument communal près des écoles au centre du village où sont regroupés tous les enfants de Sarraltroff morts à la guerre avec l'inscription suivante : La commune de Sarraltroff À SES ENFANTS MORTS[54].

Cimetiere militaire français ; au fond : le monument au Souvenir français.

Cimetiere militaire français ; au fond : le monument au Souvenir français. Cimetière militaire allemand.

Cimetière militaire allemand._monument_aux_morts.jpg.webp) Monument aux morts communal.

Monument aux morts communal._%C3%A9glise_(05)%252C_plaque_guerre_A.jpg.webp) Stèle A, guerre 1914-1918 à l'entrée de l'église

Stèle A, guerre 1914-1918 à l'entrée de l'église_%C3%A9glise_(06)%252C_plaque_guerre_B.jpg.webp) Stèle B, guerre 1914-1918 à l'entrée de l'église

Stèle B, guerre 1914-1918 à l'entrée de l'église

Agroglyphe

En , à l'initiative d'Arnaud Thiry (AstronoGeek), plusieurs vidéastes zététiciens (Thomas C. Durand de La tronche en biais, Christophe Michel de Hygiène mentale, Defakator et Un Monde Riant) y ont réalisé un agroglyphe pour tester la méthodologie des « ufo-sceptiques » (application du rapport VECA[55]) et celle des « exoticiens » (échelle de Bovis, ressenti personnel, etc.), c'est-à-dire croyant en une origine extra-terrestre du crop-circle. La supercherie est révélée deux mois plus tard[56] - [57].

Personnalités liées à la commune

- Antoine Corriger, né à Sarraltroff en 1884, prêtre catholique, Juste parmi les nations.

- Arnaud Thiry, a grandi à Sarraltroff, vidéaste français de vulgarisation scientifique.

Héraldique

|

Blason | D'azur au lion d'or, armé, lampassé et couronné du même, à la bordure cousue de gueules chargée de huit coquilles d'argent - Avis de la Commission Départementale d'Héraldique du 17 mai 1967 - Délibération du Conseil Municipal de Sarraltroff du 14 septembre 1967 - Attribution du Préfet de la Moselle en date du 7 novembre 1967[58]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Sarraltroff » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le ) - Pour recentrer la carte sur les cours d'eau de la commune, entrer son nom ou son code postal dans la fenêtre "Rechercher".

Références

- Répertoire géographique des communes, publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière, [lire en ligne].

- Sandre, « la Sarre »

- Sandre, « la Bièvre »

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Sarrebourg », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre - Toponymie générale de la France, Volume 2

- Henri Lepage, Dictionnaire Topographique du Département de la Meurthe (1862).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Robert Beauvais, Bertrand Kugler et Emile Muller, Sarraltroff : 2400 ans déjà, Sarraltroff, Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine Section Sarrebourg, , 332 p. (ISBN 2-909433-28-5), Sarraltroff terre celtique.L'occupation romaine et la période gallo romaine. L'époque mérovingienne. L'époque carolingienne.

- Bertrand Kugler, « Les Seigneurs de Sarreck », Annexe 1, no Sarraltroff 2400 ans déjà Documents annexes, , p. 3 à 5 (ISSN 1159-4314).

- Georges Livet, La Guerre de Trente ANS, Collection encyclopédique Que sais-je ?PUF, 1994(6e édition), 128 p. (ISBN 978-2-13-043988-2 et 2-13-043988-8).

- Bertrand Kugler, « La guerre de Trente Ans », Documents annexes Sarraltroff 2400 ans déjà, , p. 8 à 17 (ISSN 1159-4314).

- Bertrand Kugler, « Une histoire peu banale : Nicolas HESS le BANATAIS », Monographies locales « Sarraltroff, 2400 ans déjà », , p. 90 à 96 (ISBN 978-2909433288, ISSN 1159-4314).

- Joseph Elmerich, Les États Généraux de 1789 Les cahiers de doléances de l'arrondissement de Sarrebourg-Chroniques historiques N°7, Sarrebourg, SHAL Lorraine section de Sarrebourg, , 344 p. (ISBN 2909433196, ISSN 1248-6809, BNF 36168476).

- Ouvrage collectif sous la direction de A. Schrub, Chroniques de la Révolution au Pays de Sarrebourg, SARREBOURG, Société d'histoire et d'archéologie de Sarrebourg, , 2 tomes de 189 pages et 196 pages.

- Claude MULLER, Dieu, la Prusse et l'Alsace : 1870-1914, Strasbourg-Eckbolsheim, Editions du Signe, 2013-109105, 374 p. (ISBN 978-2-7468-3006-6).

- Joseph Elmerich, Août 1914 : La bataille de Sarrebourg, Sarrebourg, Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine Section de Sarrebourg, , 369 p..

- Christopher Clark (trad. de l'anglais), Les somnambules Eté 1914 : comment l'Europe a marché vers la guerre, Paris, Flammarion, , 668 p. (ISBN 978-2-08-121648-8).

- Bertrand Kugler, « Les 2 Dominique », Bulletin communal, no Échos municipaux 2014, , p. 38-39.

- André Bourachot, JOFFRE De la, 1911-1916préparation de la guerre à la disgrâce, Paris, Bernard Giovanangeli Editeur, , 255 p. (ISBN 978-2-7587-0059-3).

- Bertrand Kugler, « Autonomie et autonomistes », Annexe, no Documents Annexes Sarraltroff 2400 ans déjà Annexe 7, , p. 26 à 30 (ISSN 1159-4314).

- Bernard Le Marec et Gérard Le Marec, Les années noires : la Moselle annexée par Hitler Documents et témoignages, Metz, Editions Serpenoise, , 319 p. (ISBN 2-87692-062-X).

- Marcel Gassmann, « Collabos ou résistants1940-41 », Ouvrage collectif ANNEXION 1940-1945, no Témoignages du Pays de Sarrebourg SHAL Sarrebourg, , p. 253 (ISBN 2909433048, BNF 35626911).

- Robert Beauvais, Sarraltroff : 2400 ans déjà, Sarraltroff La germanisation et la nazification, SHAL Sarrebourg Monographies locales N°7, , 332 p. (ISBN 2-909433-28-5).

- N.MENGUS, « Comprendre... l'incorporation de force Les jeunes d'Alsace et de Moselle dans l'Armée allemande », l'ami Hebdo, no Numéro Hors série de l'ami Hebdo, , p. 78.

- Robert Beauvais et Bertrand Kugler, « Malgré Nous, Malgré Elles, insoumis et réfractaires, un lourd dossier de l'histoire régionale entre incompréhension et compréhension du drame vécu. », Bulletin communal, no Bulletin communal de Sarraltroff 2011, , p. 32-33-34.

- Bruno Schoeser, Notre captivité en Russie Camp 188 Tambow et camps assimilés. Nous avons bu le calice jusqu'à la lie!ouvrage collectif.Documents recueillis par Bruno Schoeser, Sarrebourg, Amicale des anciens de Tamboww et camps assimilés Section de Sarrebourg. Imprimerie sarrebourgeoise, , 134 p..

- (de) Marcel Gassmann, « Heimatbriefe an unsere Kameraden im RAD und in der Wehrmacht Brief 11 », Bulletin communal, no Onzieme lettre. année 2013(traduction Bertrand KUGLER), , p. 39 à 41.

- Joseph Dillenschneider, Les passeurs lorrains. Souvenirs de guerre de passeurs et de résistants au pays de Sarrebourg et de Dabo 1940-1945, Editions Pierron, , 212 p..

- René Caboz, La Bataille de la Moselle 25 août-15 décembre 1944 : 500 000 victimes civils lorrains-Soldats français et américains sacrifiés Pourquoi et comment ?, Sarreguemines, Editions Pierron, , 495 pages dont 50 pages photos (ISBN 2-7085-0031-7).

- Stéphane Przybylski, La campagne lorraine de 1944-Panther contre Sherman, Metz, Editions Serpenoise, , 165 p. (ISBN 978-2-87692-820-6).

- Francis Rittgen, Opération Nordwind : Dernière offensive allemande sur la France, Editions Pierron-Sarreguemines, , 143 p. (ISBN 978-2-7085-0333-5).

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Résultats de l'élection présidentielle 2012 », sur le site du ministère de l'Intérieur (consulté le ).

- « Candidatures par commune », sur le site du ministère de l'Intérieur (consulté le ).

- « Résultats du 2d tour et Rappel des résultats du 1er tour », sur le site du ministère de l'Intérieur (consulté le ).

- « Les maires de Sarraltroff », sur le site de l'association FranceGenWeb, (consulté le ).

- « Hommage des élus à Charlie », sur le site du quotidien Le Républicain lorrain, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Bertrand Kugler, « Les tableaux du chœur de l'église Saint Michel:Carola Sorg(1833-1923) », Monographies locales « Sarraltroff 2400 ans déjà », , p. 231 à 234 (ISBN 2-909433-28-5).

- Bertrand Kugler, « Art sacré et patrimoine Les médaillons peints par Charles Jaeg(1866-1934 à l'église Saint-Michel de Sarraltroff », SARRALTROFF Echos municipaux 2013, , p. 42 et 43.

- Bertrand Kugler, « Arts sacrés : le couronnement de la Vierge par la Trinité de Charles Jaeg en l'église Saint-Michel de Sarraltroff (1924) par Charles Jaeg », Bulletin communal, no 2011p4, , p41.

- Bertrand Kugler, « Les vitraux des frères Nicolas de Roermond », Bulletin communal de Sarraltroff, no Echos municipaux 2006, , p. 39-40.

- Bertrand Kugler, « Les vitraux OTT frères de Strasbourg de l'église Saint-Michel de Sarraltroff », Bulletin communal de Sarraltroff, no Echos municipaux 2007, , p. 30.

- Bertrand Kugler, « Eglise St Michel: à propos de 4 vitraux se l'atelier Beyer de Besançon », Bulletin communal, no Bulletin communal2007-Echos municipaux 2007, , p. 28-29.

- Jean-Michel Lang, Une dynastie de sculpteurs lorrains : les Kugler de Hommarting, Metz, Editions Serpenoise, , 126 p. (ISBN 2-87692-593-1).

- Bertrand Kugler, « Les monuments aux morts de Sarraltroff:un certain regard », Bulletin communal, no Echos municipaux 2014, , p. 41 à 43.

- « GEIPAN: Publication du rapport VECA », sur cnes-geipan.fr (consulté le ).

- « VIDEO. Le crop circle de Sarraltroff était l’œuvre d’une bande de youtubeurs », sur republicain-lorrain.fr, .

- Olivier Hertel, « Crop circle : Comment des youtubeurs ont berné des “experts” en extraterrestres », sur Sciences et Avenir, (consulté le ).

- http://www.genealogie-lorraine.fr/blasons/index.php?dept=57&blason=SARRALTROFF

Voir aussi

Bibliographie

- Bruno Schoeser, Dominique Labroise : sculpteur et doreur sarrebourgeois du XVIIIe siècle ; ses origines, sa vie, son œuvre, Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine section Sarrebourg, n°5, coll. « Biographies », , 88 p.

- Marcel Lutz (préf. Jean-Marie Demarolle, Université de Metz), La Moselle gallo-romaine, SHAL Section de Sarrebourg, , 362 p.

- Robert Beauvais, Bertrand Kugler et Emile Muller, Sarraltroff : 2400 ans déjà, Monographie no 7, Sté histoire et archéologie de Lorraine section Sarrebourg, 2002

- Albert Eiselé, Le Westrich, SHAL Sarrebourg, 1988

- Benoit Arthur, À travers la Lorraine, Saaraltdorf

- Bulletins municipaux depuis 1950, Les Échos municipaux

- Retranscriptions généalogiques des registres paroissiaux depuis 1688 par Emile Muller (disponible en mairie de Sarraltroff)

- Histoire de Sarraltroff sur http://sarraltroff.free.fr/

- Bruno Schoeser, « Quand les Lorrains quittaient la Lorraine. Les émigrants de Wittring », dans la Revue lorraine, no 71, , p. 251-254

- Louis Kuchly, L'épopée tragique des Lorrains partis pour le Banat, (3 volumes), Éditions de la Shal section de Sarrebourg, 1992

- L'Illustration, no 4700 (1933) de Rosambert André, Villages lorrains en Yougoslavie, no 24 (1934), Villages lorrains en Roumanie, no 4855 (1936), Villages lorrains en Tchécoslovaquie

- A. Schrub (dir.), Chroniques de la Révolution du Pays de Sarrebourg, (2 tomes), Ed. SHAL, Sarrebourg, 1989

- Jean Pierre Gassmann, Les Jeunes de Sarraltroff dans l'armée de Napoléon Ier, Echos municipaux, 2011

- (de) Die Schlacht in Lothringen und in den Vogesen, 1914, Band herausgegeben vom Bayrischen Kriegsarchiv, (Karl Deuringer), Verlegt bei Max Schick, München, 1929

- Victor Antoni, Grenzland Schicksal, Grenzlandtragik, Fénétrange, Saarbrücken, 1957

- Bernard Le Marec et Gérard Le Marec, Les années noires La Moselle annexée par Hitler, Ed. Serpenoise, 1990

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :