Saint-Épain

Saint-Épain est, avec ses 6 265 hectares, la plus grande commune du canton de Sainte-Maure, et, en superficie, la sixième du département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire.

| Saint-Épain | |||||

La mairie. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Centre-Val de Loire | ||||

| Département | Indre-et-Loire | ||||

| Arrondissement | Chinon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Touraine Val de Vienne | ||||

| Maire Mandat |

Florence Boullier 2020-2026 |

||||

| Code postal | 37800 | ||||

| Code commune | 37216 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Épinois | ||||

| Population municipale |

1 543 hab. (2020 |

||||

| Densité | 25 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 08′ 46″ nord, 0° 32′ 16″ est | ||||

| Altitude | Min. 47 m Max. 122 m |

||||

| Superficie | 62,65 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Tours (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Sainte-Maure-de-Touraine | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Indre-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | saint-epain.fr | ||||

Géographie

Située à 35 kilomètres au sud de Tours et à 27 kilomètres à l'est de Chinon, la sous-préfecture dont elle dépend, elle couvre tout l'ouest du plateau de Sainte-Maure.

Elle est bornée par les communes suivantes :

|

Neuil | Villeperdue |  | |

| Crissay-sur-Manse | N | Sainte-Catherine-de-Fierbois | ||

| O Saint-Épain E | ||||

| S | ||||

| Crouzilles (L'Île-Bouchard par D760) |

Noyant-de-Touraine | Sainte-Maure-de-Touraine |

Géologie

Le plateau est en grande partie recouvert par les argiles à silex du Sénonien ou par les perrons de Touraine. Le nord du finage est souvent recouvert par des limons plaqués. En de nombreux endroits l'érosion a laissé apparaître le calcaire jaune du Turonien supérieur, roche propre à l'aménagement d'habitats troglodytiques et à l'extraction.

Hydrographie et topographie

Bien qu'étant sur le plateau de Sainte-Maure, la commune de Saint-Épain s'illustre néanmoins par une topographie assez peu tabulaire, plusieurs vallées entaillant assez largement son territoire qui culmine à 122 mètres, au lieu-dit La Poste, près de Sainte-Catherine-de-Fierbois. La Manse de Sainte-Maure, affluent de la Vienne aux ramifications nombreuses, baigne le territoire communal ; elle reçoit d'est en ouest la Manse de Souvres, qui constitue la frontière entre Saint-Épain et son chef-lieu de canton, puis le ruisseau de La Milletière et, au niveau du bourg, celui de Montgoger, lui-même fort ramifié en amont. Le ruisseau de Puchenin, enfin, forme la limite avec Sainte-Catherine.

Ces multiples cours d'eau alimentaient encore au début du siècle dernier de très nombreux moulins : le Moulin-Neuf pour la Manse de Sainte-Maure, le moulin de la Chaise, celui de Courtineau pour la Manse de Souvres, ceux de Sabloné et de l'Étang pour le ruisseau de Montgoger. Les lavoirs de la vallée de Courtineau, entre autres, sont aussi le plaisant reflet d'un passé campagnard somme toute encore récent.

Deux zones humides[Note 1] ont été répertoriées sur la commune par la direction départementale des territoires (DDT) et le conseil départemental d'Indre-et-Loire : « la vallée de la Manse de Sainte-Maure-de-Touraine à Saint-Epain » et « la vallée de Courtineau »[1] - [2].

Faune et flore

Le panorama ne manquant pas d'une certaine majesté, pendant d'un pittoresque dont la vallée de Courtineau offre une illustration des plus plaisantes. Les coteaux calcaires y présentent de charmants affleurements, tout en constituant d'intéressantes stations botaniques : plusieurs espèces d'orchidées, le silène penché et la germandrée des montagnes y sont présents. Au début du siècle dernier, le botaniste Ernest-Henri Tourlet a conduit plusieurs observations au nord-est de la commune. Crustacés, rhinolophes et oreillards peuplent la Cave-Gouttière.

La superficie communale boisée ne dépasse pas les 14 %, ce qui reste assez faible comparativement aux communes voisines. La majeure partie des espaces forestiers correspondent aux limites de l'ancien finage, aux axes des vallées qu'ils bordent de franges, mais surtout aux portions nord des bois de La Feuillouse et de Boizé et à la forêt domaniale de Montgoger.

Voies de communication

Le bourg de Saint-Épain s'est fixé sur le site de l'ancien gué permettant de traverser la Manse, sur la route de Tours à Chinon : dès son origine, il constitue ainsi un lieu de passage et d'échanges. En dehors de la route de Chinon, le village est par la suite demeuré à l'écart des grandes voies de communication. Les autocars du réseau Touraine Fil Vert desservent la commune, située sur la ligne H2. En assez grande partie épargnée par la mise en place de la ligne de chemin de fer Tours - Poitiers, de l'autoroute A10, laquelle la traverse à sa périphérie est, malheureusement par la vallée de Courtineau, et du futur axe LGV, Saint-Épain demeure à bien des titres l'un plus beaux parterres de ce "jardin de la France" qu'est toujours la Touraine. Des lettres patentes du roi Charles VII de France datées du , par lesquelles les chanoines de Saint-Martin sont autorisés à relever les fortifications ne la désignent-elles pas, en effet, comme « une des plus belles villes champêtres et des plus marchandes du pays de Touraine, bien peuplée et garnie de beaux édifices » ?

Le bourg de Saint-Épain

La Grand Rue en constitue l'axe principal. L'aménagement récent de la place de la Mairie, avec celui du plan d'eau communal inauguré en 1991, atténuent un peu la structure héritée du village - rue. Des lotissements HLM ont été construits aux Fontaines et au Noyer-Vert.

Depuis le début des années 1980 Saint-Épain a renoué avec une croissance mesurée et maîtrisée de sa population, laquelle se traduit spatialement par des développements pavillonnaires le long de la route de Villeperdue (départementale 21) et en direction de Noyant-de-Touraine.

Saint-Épain constitue ainsi un gros bourg regroupant tous les commerces et services de la vie quotidienne, une boulangerie, une épicerie, une boucherie, un bureau de tabac. Demeurent également un office notarié, un cabinet médical, une pharmacie. Si la laiterie a fermé dans les années 1970, le charme de la commune, l'attrait nouveau pour la ruralité ont épargné à Saint-Épain les mouvements de dévitalisation dont sont souvent victimes les pôles ruraux en Touraine du sud, et en premier chef Sainte-Maure-de-Touraine. La vie associative et culturelle y est dynamique. Les services publics sont représentés par l'école publique Raymond-Queneau, par la bibliothèque municipale et par le bureau de Poste, dont les horaires d'ouverture ont été réduits depuis 2005. L'école Jeanne-d'Arc y représente l'enseignement privé, assez peu développé dans les communes environnantes. La mairie a connu d'importants travaux de réfection, achevés en septembre 2006.

Urbanisme

Typologie

Saint-Épain est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [3] - [4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Tours, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 162 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[6] - [7].

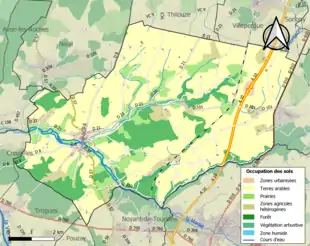

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (81,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (82,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (62,7 %), forêts (16,2 %), prairies (12,8 %), zones agricoles hétérogènes (5,5 %), zones urbanisées (1,5 %), cultures permanentes (0,8 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,4 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Épain est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), mouvements de terrains et séisme (sismicité faible)[10]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[11].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[12]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 81,3 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (90,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 830 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 450 sont en en aléa moyen ou fort, soit 54 %, à comparer aux 91 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[13] - [14].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1992, 1999 et 2008[10].

Toponymie

Saint-Épain se nommait au VIIIe siècle Brigogalus. Ce nom de racine celtique et d’origine gauloise, venant de Briga « forteresse », « hauteur », « château fort », et de Ialo, de même origine, désignant « endroit », « clairière », « champ » signifie « endroit fortifié ». Ce nom est mentionné pour la première fois dans un diplôme de Charlemagne datant de 774. Quant à la première église dédiée à saint Épain, fils de sainte Maure, converti et baptisé vers 390, elle apparaît dans une charte de 857. Plus rien n'en subsiste aujourd'hui. C’est à partir du XIe siècle que le village prend le nom du martyr saint Épain : il en est fait mention sous le nom de Sanctus Spanus en 1022 puis en 1090 et en 1256 ; sous celui de Saint-Espain en 1280 dans une charte de Saint-Martin ; de Saint-Espaing et Expaing dans un cartulaire de l'archevêché de Tours en 1334. Il est établi depuis Henri d'Arbois de Jubainville qu'Epain (sous les formes également d'Epin ou Espin) ne peut être que d'origine gauloise. On a suggéré en 2022, en conclusion d'une étude étymologique et archéologique s'appuyant notamment sur les observations du protohistorien Bernard Dedet, que le nom d'Epain (Epin, Espin), qui est un saint céphalophore imaginaire, serait dérivé de « penno », mot gaulois signifiant « tête »[15].

Histoire

Des temps préhistoriques à l'Antiquité

L'existence de nombreuses caves troglodytiques atteste d'une présence humaine ancienne dans le périmètre de l'actuelle commune de Saint-Épain. La découverte de silex des Chelléen, Acheuléen et Moustérien en rive droite de la Manse, principalement à La Loutière, le confirme, à partir du Paléolithique inférieur. La « cave Fourte », près de la ferme de la Morinière, est un refuge composé de plusieurs salles, reliées entre elles par des couloirs, en constitue un bel exemple. Les travaux menés par M. Hubert font même remonter les premiers défrichements au Néolithique. Les habitations troglodytiques, aménagées et habitées pour certaines jusqu'au début des années 1960, constituent parfois encore de charmantes résidences secondaires. Le bourg s'est développé à l'emplacement du gué où la voie gallo-romaine Tours-Poitiers franchissait la Manse au lieu-dit « la Boue », souvenir de ce passage boueux au point le plus bas de la vallée.

Les prétentions des seigneurs de Sainte-Maure

L'importance des fortifications, l'étymologie même de Brigogalus attestent de conflits latents tout au long du Moyen Âge, conflits nourris par les prétentions des seigneurs de Sainte-Maure, à régenter ce territoire, châtellenie et prévôté dès le IXe siècle, placée sous la protection du château de Chinon et donc du roi. Hugues II de Sainte-Maure (15), vers 1150, voulut percevoir des tailles sur les habitants et les astreindre à des corvées. Au cours des XIIe et XIIIe siècles les chanoines de Saint-Épain eurent ainsi à défendre leurs droits. Ils usèrent d'une méthode autorisée par l'Église en cessant de célébrer le service divin, en déposant le christ et les reliques sur le sol, et en amassant des épines aux portes de l'église. Chaque jour, les prêtres prononçaient des sentences d'excommunication contre le seigneur de Sainte-Maure, qui, ne semblant d'abord en avoir cure, finit par se soumettre. En 1155, se rendant à la collégiale accompagné de Bouchard de l'Île, il reconnut n'avoir aucun droit à imposer aux habitants de Saint-Épain et vint pieds nus devant le tombeau de Saint-Martin, devant une foule de témoins.

Les ambitions de ses successeurs n'en fut pas moins éteintes, et au XIIIe siècle, Josbert de Sainte-Maure envahit la paroisse et s'empara de la ville ; il finit par renoncer à ses prétentions et à quitter Saint-Épain en 1224, contre une contribution de 3 000 sous et dix livres tournois. Les conflits cessèrent après cette date. Le chanoine-prévôt devint seigneur de Saint-Épain. Les seigneurs de Sainte-Maure possédaient la châtellenie de Montgauger et son château situé à deux kilomètres au nord-est du bourg : en effet, son premier seigneur connu fut Philippe de Montgoger qui, au milieu du XIIe siècle, porta sa terre par mariage à la maison de Sainte-Maure (sa fille épousa Hugues II de Sainte-Maure), laquelle la conserva jusqu'en 1496.

La mairie de Saint-Épain

Comme le note Jacques-Xavier Carré de Busserolle, la mairie de Saint-Épain formait une sergenterie fieffée relevant du prévôt. Le titulaire de cette office résidait à l'actuel « Montaumer », corruption du « Mont-au-maire ». Après avoir longtemps possédé la mairie, les chanoines-prévôts la vendirent au début du XVe siècle ; le maire Jean Mairel fit connaître vers 1470, dans une déclaration, les droits et privilèges attachées à son titre, faisant de chaque habitant un donateur. Les habitants de Galissons devaient des corvées particulières et supplémentaires.

Saint-Épain sous l'Ancien Régime

L'histoire de Saint-Épain sous l'Ancien Régime est très largement dominée par celle du domaine de Montgoger (voir ci-dessous), ancienne châtellenie devenue marquisat en 1623 puis duché-pairie en 1762 sous le nom de Praslin : son propriétaire, le comte de Choiseul-Chevigny, devint par le fait comte de Choiseul-Praslin. Le domaine de Montgoger redevint par la suite marquisat, César de Choiseul ayant obtenu le transfert de ce titre sur la terre de Vaux.

Saint-Épain sous la Révolution

À la veille de la Révolution le nom apparaît sous sa forme définitive, celui de Saint-Épain. Cette prévôté dépendant du roi de France et devenue commune en 1790 portait pour armoiries « d'azur, à une porte de ville crènelée, d'argent, flanquée de deux tours de même ».

Les 1er août et les biens de la prévôté et de l'ancienne seigneurie de Saint-Épain furent nationalement vendus pour 30 600 livres.

En 1790-1794, Saint-Épain a annexé la commune de Montgauger qui, dès 1790, perdit ses prérogatives féodales de duché. Son château fut démantelé.

Dénommé Saint-Espain jusqu’au XVIIIe siècle, le « s » disparaît après la Révolution.

Léthargie de Saint-Épain aux XIXe et XXe siècles

Rares sont les événements saillants dans l'histoire de la commune après la Révolution française. Le plan cadastral, dressé par Pallu, fut achevé le . Saint-Épain connut par la suite une douce léthargie et un lent déclin démographique. Ainsi au milieu du XIXe siècle sa population était sensiblement la même que celle de Sainte-Maure-de-Touraine, chef-lieu de canton, puis l'écart les deux localités ne cessa de croître jusqu'au début des années 1980.

Les trois guerres n'eurent pas le même impact. En 1871 les Prussiens, après avoir désorganisé la vaillante armée de la Loire, sont venus jusqu'à Saint-Épain : trois graffitis gravés sur les pierres du moulin de Rougemont, près du Sabloné, en témoignent encore aujourd'hui. Il s'agit de trois noms de soldats écrits en lettres gothiques.

La Grande Guerre saigna le village à l'image des autres communes de France. Un sobre monument leur rend hommage dans le cimetière.

Durant l’Occupation, Saint-Épain était très proche de la ligne de démarcation ; certains de ses habitants ont participé aux réseaux de résistance organisés à Sainte-Maure.

Politique et administration

Par sa géographie et son histoire même si les vignobles n'y occupent plus qu'une place quasi anecdotique, Saint-Épain appartient sans conteste au Chinonais. Sous l'Ancien Régime la commune relevait de l'élection de Chinon, du doyenné de Sainte-Maure et de l'archidiaconé d'outre-Vienne ; en 1793 elle fut rattachée au district de Chinon et en 1800 à son arrondissement. Enfin, la mise en place des "pays" par la loi Pasqua de 1995 a confirmé l'ancrage de Saint-Épain en Touraine du sud-ouest.

Population et société

Démographie

Les habitants de la commune sont appelés les Saint-Épinois et Saint-Épinoises, mais les termes d'Épinaciens et Épinaciennes, bien que non usités, n'en demeurent pas moins corrects.

Si le bourg regroupe une grande partie de la population communale, la vaste campagne environnante est riche en lieux, hameaux et villages, dont certains, tel Savonneau, sont connus depuis le XIe siècle, ancien fief relevant des baronnies de Sainte-Maure et de L'Île Bouchard. Comme il a été possible de l'entrevoir précédemment, le bâti s'est développé le long des routes et des cours d'eau, par les moulins.

L'on constate, en lisant le tableau ci-dessous, que Saint-Épain a connu un déclin démographique assez faible mais continu de la fin du XIXe siècle au début des années 1990. Sa proximité à Tours, accessible par l'autoroute A 10 et par le train express régional, en renforce aujourd'hui l'attractivité, tant et si bien que la population de la commune augmente de nouveau ces dernières années, sans pour autant atteindre des taux de croissance excessifs.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[16]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[17].

En 2020, la commune comptait 1 543 habitants[Note 4], en diminution de 1,66 % par rapport à 2014 (Indre-et-Loire : +1,36 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Saint-Epain se situe dans l'Académie d'Orléans-Tours (Zone B) et dans la circonscription de Chinon.

L'école primaire accueille les élèves de la commune.

Économie

Agriculture

Les céréales couvrent plus des deux tiers des terres labourables, le dernier tiers étant principalement consacré aux cultures fourragères et aux espaces en herbes. Les marchés des truffes, florissant avant la guerre de 1914, s'est raréfié. Les vignobles, eux, ont régressé au point de devenir anecdotiques. Quant à l'élevage, il ne peut être dissocié de la production du fromage de Sainte-Maure, d'autant que les dindons de Saint-Épain, réputés au début du siècle, ont pour ainsi dire disparu.

Le tourisme rural

Avec près d'une dizaine de gîtes ruraux et chambres d'hôtes, la commune de Saint-Épain mise sur un tourisme rural et familial, paisible et raffiné, au cœur du pays du bien vivre. Les vallées vertes offrent de nombreux lieux de promenade, d'autant que la commune conserve un important réseau de chemins vicinaux et ruraux.

Culture locale et patrimoine

Monuments et sites remarquables

Saint-Épain, par son bourg, ses hameaux, ses monuments et ses moulins, jouit d'un patrimoine architectural à la fois riche et divers, reposant principalement sur le tuffeau et l'ardoise, typiques de la Touraine.

- L'église de Saint-Épain, commencée vers 1120, succéda à un monument plus ancien, dont il est fait mention dans les chartes du VIIIe siècle, dédié à saint Épain et qui donna son nom à la ville. Une autre église, placée sous le double vocable de Saint-Martial et de Saint-Martin a totalement disparu. La nef de l'actuel édifice ne fut voûtée que vers 1150, l'édifice étant remanié aux XIIIe et XVe siècles. Vers 1550 l'église fut continuée à l'ouest par un collatéral de deux travées. Elle connut d'importantes restaurations au milieu du XVIIIe siècle, en 1856 et 1870. Le portail moderne, très décoré, résulte de restaurations peu fidèles au plan d'origine. L'édifice fut classé Monument historique en 1913.

L'enceinte fortifiée datant du XIIIe siècle fut détruite à la fin du XIVe siècle et reconstruite après 1437. Ne subsiste de ces fortifications que la tour cylindrique visible sur le cliché, défendant la porte ouest, laquelle s'ouvre en couloir sous l'hôtel de la prévôté, datant quant à lui du XVe siècle.

- Le château de Montgoger, importante demeure féodale, fut celle d'une seigneurie datant du XIe siècle, et longtemps aux mains des seigneurs de Sainte-Maure. Il en est fait mention au XIIIe siècle sous le nom Mons Gaugerii. Le roi Louis XIII en parla comme d'un « beau et fort château bien bâti, de si belle et magnifique structure qu’il serait digne de notre séjour, étant l’une des plus belles maisons de notre royaume ». Érigé en marquisat au XVIIe siècle puis en duché-pairie au XVIIIe siècle, il abrita vraisemblablement à la fin de l'Ancien Régime de sombres activités de faux-monnayage. Il échut par héritage aux familles de Grollier, puis de la Villarmois. Deux graves incendies, le premier en 1883, alors que Montgoger venait d'être restauré, et le second en 1943, alors que la dernière aile habitable du château était réquisitionnée par l'armée d'occupation, réduisirent ce dernier à l'état de ruine dans lequel il subsiste. Seule une tour de garde située en contrebas, à présent remise en état, est classée à l'inventaire des monuments historiques depuis 1976. Également en bas du château se trouve la ferme de l'Hommelaye, très largement ruinée, qui abrita un couvent, remarquable par sa lucarne en oculus, successeur du prieuré des Minimes fondé en 1502 par François de Baraton. Ses premiers membres étaient des religieux du Plessis-lès-Tours.

Dans le parc subsistent des écuries du XVIIe siècle et des communs du XIXe siècle, aménagés en chambres d'hôtes.

- Le viaduc de Besnault, long de trois-cent-trois mètres, est l'œuvre de l'architecte Jules de la Morandière. Natif de Blois, il a beaucoup œuvré pour le val de Loire en général et le Loir-et-Cher en particulier. Ses quinze arches, hautes de trente-et-un mètres, permettent à la voie ferrée du Paris-Bordeaux de traverser la vallée de la Manse. Louis-Napoléon Bonaparte inaugura cet ouvrage d’art le , et l'emprunta à cette occasion. Les travaux avaient été achevés le précédent. Les dolmens de la région ont servi de fondations au viaduc. Non loin de là se trouve le magnifique château de Brou, dominant la vallée de la Manse, édifié en 1475 par les seigneurs de Sainte-Maure, et aujourd'hui consacré au tourisme de standing. Il est situé sur la commune de Noyant-de-Touraine.

- La chapelle Notre-Dame-de-Lorette creusée dans le roc et formant une voûte en plein cintre, aurait constitué le refuge d'un ermite. Mais son origine demeure mystérieuse, tout comme le blason qui en orne la porte. Elle remonte, tout comme la demeure voisine, au XVe siècle. Cette dernière est creusée dans le coteau et éclairée par une fenêtre à croisée de pierre. Le linteau de la porte est décoré par une petite accolade, d'un intérêt aussi grand que celui des sculptures se trouvant à l'intérieur, représentant, notamment, Dieu en vieillard barbu. Une fontaine dédiée à saint Marc, non loin de Notre-Dame-de-Lorette, fut jadis un but de pèlerinage. Notre-Dame-de-Lorette, elle, le demeure, et les pèlerins s'y rendent tous les premiers dimanches d'octobre.

- La maison des Angelots, datant du XVe siècle, possède une façade sculptée d’un décor gothique d'angelots, mais qui n'est visible que du côté intérieur de la bâtisse. Au début du XXe siècle, l’Auberge du Cheval Gris y était logée.

Autres lieux

- Les Roches, carrières de sarcophages du haut Moyen Âge et troglodytes médiévaux. La découverte de silex du Paléolithique moyen au Néolithique témoigne d'une présence humaine dès la préhistoire. Atelier de taille de sarcophages mérovingiens à partir du VIe siècle. Les sarcophages trapézoïdaux constituaient un mode d'inhumation relativement courant sur les sites funéraires du haut Moyen Âge. En 857, une notice de plaid en faveur de Norbert curé de St Epain mentionne la villa de Malebuxis (pancarta nigra, Sunt enim ipsae res ia villa quae vocatur Male-Buxis). Malebuxis ancien nom des Roches à l'époque carolingienne (le Gué de Maubuy est situé en contrebas des Roches). À partir du XIe siècle une partie des carrières est utilisée comme habitations, caves, dépendances agricoles (four, pressoir...). Au Moyen Âge, plusieurs textes mentionnent "Les Roches" (ancien fief), possession de la collégiale de Saint-Martin de Tours.

Personnalités liées à la commune

- La monture de saint Martin aurait, selon la légende, heurté de son sabot un affleurement rocheux, près du carrefour de Trogues, aux limites de l'actuelle commune : il y aurait laissé son empreinte : le lieu-dit s'y trouvant, le Pas-de-Saint-Martin, en conserve la mémoire.

- Jeanne d'Arc, venant de Sainte-Catherine-de-Fierbois pour aller à Chinon voir le roi Charles VII, passa en toute vraisemblance à Saint-Épain le . Pourtant, deux traditions s'opposent : selon la première elle se serait abritée dans la chapelle Notre-Dame-de-Lorette durant une averse ; selon la seconde, elle se serait reposée un instant sous l'un des chênes du parc de Montgauger.

- Louis de Burgensis, de son vrai nom Louis Bourgeois, né à Blois, fut seigneur de Mongoger. Soignant François Ier, le suivant à Pavie, il parvint à mettre un terme à sa captivité de Madrid en prétextant des raisons de santé. Il devint par la suite le premier médecin du roi Henri II de France.

- Raymond Queneau, dont tous les ascendants paternels vécurent sur la commune, passa, enfant, ses vacances au lieu-dit la Deniserie, face à l'Hommelaye, sur la route de Villeperdue.

- Octave Mahoudeau (1826-1897), notaire, juge de paix, inventeur...

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Saint-Épain se blasonnent ainsi : D'azur à la porte de ville crénelée et coulissée d'argent, flanquée de deux tours du même, le tout maçonné de sable[20]. |

|---|

Voir aussi

Bibliographie

- Carré de Busserolles (Dr). Dictionnaire d'Indre-et-Loire. 1879.

- P. Audin, J.M. Couderc, M. Hubert, A. Schulé. Dictionnaire des Communes de Touraine.

- M. Touchard-Lafosse. La Loire historique, pittoresque et biographique. Troisième région, septième section : Indre-et-Loire. 1851.

- G. Plat. L'église de Saint-Épain. Bulletin de la Société Archéologique de Touraine. 1928.

- E Montrot et C. de Rilly. Le souterrain-refuge de la Morinière, commune de Saint-Épain. Bulletin de la Société des Amis du Vieux Chinon. 1943.

- A. Héron. Découvertes récentes dans la vallée de la Manse. Bulletin des Amis du Grand-Pressigny. 1953.

- E. Montrot. Station préhistorique de la région de Courtineau. Bulletin des Amis du Grand-Pressigny. 1954.

- Cartes de l'Institut Géographique National : Sainte-Maure-de-Touraine (1/25 000) 1824 E Série bleue ; L'Île-Bouchard (1/25 000) 1824 O Série bleue.

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- D’après l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Direction Départementale des Territoires d'Indre-et-Loire-37, « Liste des Zones humides d'Indre-et-Loire-37 », sur http://terresdeloire.net/ (consulté le ).

- « L'inventaire départemental des zones humides », sur http://www.indre-et-loire.gouv.fr/, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Épain », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs en Indre-et-Loire », sur www.indre-et-loire.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Emmanuel Legeard, Germigny-l'Exempt ou Les Trois Deniers de Gaspard, Paris, 2022, p. 163-165 [lire en ligne]

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Le blason de la commune sur Gaso. Consultation : mars 2009.