Rouleaux illustrés du Dit de Heiji

Les Rouleaux illustrés du Dit de Heiji (平治物語絵巻, Heiji monogatari emaki, ou parfois Heiji monogatari ekotoba), également traduits en Rouleaux de la rébellion Heiji, sont un emaki datant de la seconde moitié du XIIIe siècle. Ils présentent le récit de la rébellion de Heiji (épisode précédant la guerre de Genpei) entre les clans Taira et Minamoto au Japon.

| Artiste |

Inconnu |

|---|---|

| Date |

Seconde moitié du XIIIe siècle |

| Type | |

| Technique | |

| Dimensions (H × L) |

0,42 × 7 à 10 m |

| Mouvement | |

| Localisation | |

| Protection |

L’auteur comme le commanditaire de l’œuvre restent inconnus, et la réalisation s’est probablement étalée sur plusieurs décennies. De nos jours, seuls trois rouleaux originaux et quelques fragments d’un quatrième subsistent ; ils sont conservés par le musée des beaux-arts de Boston, la fondation Seikadō de Tōkyō et le musée national de Tōkyō. Les guerres civiles pour la domination du Japon à la fin de l’époque de Heian, qui s'achèvent avec la guerre de Genpei par la victoire du clan Minamoto, ont fortement marqué l’histoire du Japon au point d’être illustrées dans de multiples œuvres. Fort renommés, les Rouleaux illustrés du Dit de Heiji ont inspiré de nombreux artistes jusqu'à l’époque moderne.

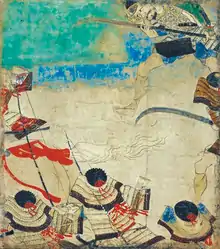

Les peintures de l’œuvre, de style yamato-e, se distinguent tant par le dynamisme des lignes et du mouvement que par les couleurs vives, ainsi que par un élan réaliste caractéristique des arts de l'époque de Kamakura. Cruauté, massacres et barbaries sont également reproduits sans aucune atténuation. En résulte un « nouveau style particulièrement adapté à la vitalité et l’assurance de l’époque de Kamakura »[1]. Dans plusieurs rouleaux, de longues séquences peintes introduites par de brefs passages calligraphiés sont soigneusement composées de façon à créer le tragique et l’épique, tel le passage de l’incendie du palais de Sanjō, profondément étudié par les historiens de l'art.

Contexte

Arts des emaki

Apparu au Japon vers le VIe siècle grâce aux échanges avec l'Empire chinois, l'art de l’emaki se diffusa largement auprès de l’aristocratie à l’époque de Heian. Un emaki se compose d’un ou plusieurs longs rouleaux de papier narrant une histoire au moyen de textes et de peintures de style yamato-e. Le lecteur découvre le récit en déroulant progressivement les rouleaux avec une main tout en le ré-enroulant avec l’autre main, de droite à gauche (selon le sens d’écriture du japonais), de sorte que seule une portion de texte ou d’image d’une soixantaine de centimètres est visible. La narration suppose un enchaînement de scènes dont le rythme, la composition et les transitions relèvent entièrement de la sensibilité et de la technique de l’artiste. Les thèmes des récits étaient très variés : illustrations de romans, de chroniques historiques, de textes religieux, de biographies de personnages célèbres, d’anecdotes humoristiques ou fantastiques[2]…

L'époque de Kamakura (1185–1333), dont l’avènement suivit une période de troubles politiques et de guerres civiles, fut marquée par l’arrivée au pouvoir de la classe des guerriers (les samouraïs). La production artistique y était très soutenue, explorant des thèmes et techniques plus variés encore qu’auparavant[3], signalant l'« âge d’or » de l’emaki (XIIe et XIIIe siècles)[4]. Sous l’impulsion de la nouvelle classe guerrière au pouvoir, les peintures évoluèrent vers un style pictural plus réaliste et composite[5].

Les peintures de chroniques militaires et historiques étaient particulièrement appréciées par la classe dominante (les guerriers) ; les documents anciens permettent d’identifier de nombreux emaki sur ces sujets, dont l’emaki du Dit de Hōgen (Hōgen monogatari emaki, aujourd’hui perdu) qui racontait la rébellion de Hōgen, le Mōko shūrai ekotoba sur les invasions mongoles et bien sûr le Dit de Heiji ici traité[6]. D'après Miyeko Murase, les batailles épiques qui y sont retranscrites ont dû fortement marquer les esprits des Japonais, car les artistes les ont durablement prises pour thème[7].

Rébellion de Heiji

.jpg.webp)

L'œuvre décrit la rébellion de Heiji (平治の乱, Heiji-no-ran) en 1160, un des épisodes de la période de transition historique qui vit le Japon entrer dans l’époque de Kamakura et le Moyen Âge : la cour impériale perdit tout pouvoir politique au profit des seigneurs féodaux dirigés par le shogun. Durant cette transition, l’autorité des empereurs et des régents Fujiwara s’affaiblit en raison de la corruption, de l’indépendance grandissante des chefs locaux (daimyos), de la famine et même de la superstition, si bien que les deux principaux clans de l’époque se disputaient le contrôle de l’État : les Taira et les Minamoto[8]. Leurs relations se dégradèrent et des complots politiques s’affirmaient, si bien que début 1160, le clan Minamoto tenta un coup d’État en assaillant le palais de Sanjō à Kyoto pour ravir l'empereur retiré Go-Shirakawa et son fils Nijō. Ce fut le début de la rébellion de Heiji. Les Taira, menés par Taira no Kiyomori, rassemblèrent en hâte leur force pour riposter ; ils prirent l’avantage et décimèrent le clan rival, à l'exception des jeunes enfants. Ironie du sort, parmi ces enfants épargnés figurait Minamoto no Yoritomo qui, vingt ans plus tard, allait venger son père et prendre le contrôle de tout le Japon, asseyant la domination politique des guerriers à l’époque nouvelle de Kamakura, dont date l’emaki[9].

L’épisode de la rébellion de Heiji, fameux au Japon, a fait l’objet de nombreuses adaptations littéraires, notamment le Dit de Heiji (平治物語, Heiji monogatari) dont s’inspirent directement les rouleaux peints. Les rivalités de clans, les guerres, les ambitions personnelles et les intrigues politiques sur fond de transformations sociales et politiques radicales ont fait de la rébellion de Heiji un sujet épique par excellence[10] - [11]. Ce type de récits sanglants et rythmés est particulièrement adapté pour les emaki[12].

Description des rouleaux

De nos jours, il ne subsiste que trois rouleaux de l’emaki original narrant les passages de la rébellion correspondant dans le Dit de Heiji aux chapitres trois, quatre, cinq, six, treize et début du quatorzième. La version initiale devait probablement en compter plus, entre dix et quinze couvrant les trente-six chapitres du Dit de Heiji selon Dietrich Seckel[10]. Des fragments d’époque d’un quatrième rouleau existent également, ainsi que des copies ultérieures d’un cinquième[7].

Le premier rouleau, de 730,6 par 41,2 cm, est conservé au musée des beaux-arts de Boston ; deux sections de textes encadrant une longue peinture sont tirées du troisième chapitre du Dit de Heiji qui relate l’incendie du palais de Sanjō par Fujiwara no Nobuyori (allié du clan Minamoto) et Minamoto no Yoshitomo[13]. Toute la scène, cruelle et pathétique, est construite autour de l’incendie, des combats sanglants autour du palais et de la poursuite et de l’arrestation de l’empereur retiré Go-Shirakawa. Les nobles de la cour sont pour la plupart sauvagement tués par les armes, le feu ou les chevaux, y compris les femmes[14].

Le second rouleau, de 1 011,7 par 42,7 cm, se trouve au musée d'art Seikadō Bunko de Tokyo ; il inclut trois courts textes issus des chapitres quatre, cinq et six de la chronique[13]. La scène s’ouvre sur un conseil de guerre des Minamoto au sujet de Shinzei (Fujiwara no Michinori), ennemi s’étant enfui du palais. Las, ce dernier se suicide dans les montagnes autour de Kyoto et son corps est retrouvé par des hommes de Minamoto no Mitsuyasu qui le décapitent pour rapporter sa tête en trophée. Les dirigeants du clan gagnent ensuite la demeure de Mitsuyasu pour vérifier la mort de Shinzei et rentrent à Kyoto en exhibant sa tête[14]. Cette séquence est l’occasion de quelques peintures de paysage appréciées à l’époque de Kamakura.

Enfin, le dernier rouleau, de 951 par 42,3 cm, est entreposé au musée national de Tokyo. Composé de quatre peintures et quatre portions de textes extraits du chapitre treize, il met en scène un autre moment fameux de la rébellion de Heiji : l’évasion du jeune empereur Nijō, déguisé en femme, suivie de celle de Bifukumon-in (épouse de feu l’empereur Toba)[13]. À la faveur de la nuit et avec l’aide de ses partisans, son escorte parvient à échapper aux gardes des Minamoto et à rejoindre Taira no Kiyomori à Rokuhara (ses hommes échouent toutefois à ramener le shinkyō, ou miroir sacré). Les dernières scènes offrent une vue sur la place-forte des Taira et la splendeur de leur armée tandis que Nobuyori est frappé de stupeur quand il découvre l’évasion[15].

Les quatorze fragments du quatrième rouleau, dispersés dans diverses collections, ont pour sujet la bataille de Rokuhara : Minamoto no Yoshitomo attaque le fief des Taira, mais il est défait et doit s’enfuir dans l’est du pays[16] - [17]. Bien que la composition soit très proche des autres rouleaux, il ne peut être affirmé avec certitude que tous les fragments appartiennent bien à l’œuvre originale en raison de légères variations stylistiques[18]. Il subsiste plusieurs copies des quatre rouleaux originaux ainsi que d’un cinquième, lui entièrement perdu : la bataille de la porte Taiken, sans texte, narrant l’assaut par les Taira du palais impérial où les Minamoto s’étaient retranchés[19].

Le rouleau de la fuite de l’empereur Nijō est inscrit au registre des trésors nationaux du Japon[20] et celui de Shinzei au registre des biens culturels important[21]. Quant au rouleau de l’incendie du palais de Sanjō entreposé à Boston, il est régulièrement décrit comme l’un des chefs-d’œuvre de l’art des emaki japonais et de la peinture à sujet militaire du monde en général[11] - [22] - [23].

Réalisation et historique

Très peu d’informations nous sont parvenues sur la confection et les événements expliquant l’état et la destruction partielle des rouleaux originaux. Le ou les artistes demeurent inconnus ; l’œuvre fut attribuée au XIXe siècle à Sumiyoshi Keion, mais cette hypothèse n’est plus guère accréditée depuis la seconde moitié du XXe siècle, l’existence même de ce peintre étant douteuse[10] - [24]. Le commanditaire n’est pas plus connu, mais il s’agissait probablement d’un proche du clan Minamoto, maître du Japon au moment de la confection de l’emaki, comme le suggère la représentation brillante des guerriers Minamoto[11] - [25].

Selon les estimations et les comparaisons stylistiques, la confection de l’ensemble date du milieu et de la seconde moitié du XIIIe siècle, probablement des années 1250 aux années 1280[20] - [26]. La proximité picturale entre tous les rouleaux montre qu’ils proviennent vraisemblablement de peintres du même atelier, mais de légères variations tendent à confirmer que la confection s’est étalée sur quelques décennies durant la seconde moitié du XIIIe siècle, sans que la raison d’une telle durée ne soit connue[22] - [26]. Les fragments du rouleau de la bataille de Rokuhara, un peu plus récents et de style légèrement différent, peuvent appartenir aussi bien à l’œuvre originale qu’à une ancienne copie de l’époque de Kamakura selon les historiens de l’art, là encore sans aucune certitude[27].

L’ensemble fut longtemps conservé au Enryaku-ji sur le mont Hiei avec l’emaki des Contes de la rébellion Hōgen, aujourd’hui disparu[28]. Au cours du XVe ou du XVIe siècle, les rouleaux furent séparés, mais leur histoire se perd encore jusqu’à l’époque moderne. Le musée des Beaux-Arts de Boston obtint le rouleau de l’incendie du palais de Sanjō au XIXe siècle par l’entremise d’Okakura Kakuzō. Le rouleau de la fuite à Rokuhara fut acquis par le musée national de Tokyo auprès du clan Matsudaira aux alentours de 1926. Enfin, le rouleau de Shinzei échut à la riche famille Iwasaki, dont la collection est préservée par la fondation Seikadō (aujourd’hui le musée d'art Seikadō Bunko)[29].

Composition et style

Le style pictural de l’emaki est le yamato-e[22], mouvement de peinture japonais (en opposition aux styles chinois) qui a culminé durant les époques de Heian et de Kamakura. Les artistes de yamato-e, art du quotidien coloré et décoratif, exprimaient dans tous les sujets la sensibilité et le caractère du peuple de l’archipel[30].

Les Rouleaux illustrés du Dit de Heiji appartiennent principalement au genre otoko-e (« peinture d’homme ») du yamato-e, typique des récits épiques ou des légendes religieuses en privilégiant la liberté des lignes à l’encre et l’usage de couleurs légères laissant des portions de papier à nu[31]. Le dynamisme du trait se ressent notamment dans les foules de gens et de soldats. Toutefois, il s’y trouve comme dans le Ban dainagon ekotoba un mélange avec le style de la cour (onna-e ou « peinture de femme ») du yamato-e, notamment dans le choix de couleurs plus vives pour certains détails à l’instar des vêtements, des armures et des flammes. La scène de l’incendie rappelle d’ailleurs celui de la porte de l’Ōtenmon dans le Ban dainagon ekotoba de par la composition similaire[32]. La couleur est essentiellement apposée avec la technique du tsukuri-e caractéristique du onna-e : une première esquisse des contours est réalisée, puis la couleur est ajoutée en aplat, enfin les contours sont redessinés à l’encre par-dessus la peinture. Ce mélange entre onna-e et otoko-e, tangible dans d’autres œuvres comme le Kitano Tenjin engi emaki, est typique du style des emaki à partir du début de l’époque de Kamakura : les couleurs riches aux pigments vifs côtoient les tons plus pastels, tandis que la ligne reste dynamique et expressive, mais moins libre que dans les peintures otoko-e plus anciennes. Les militaires au pouvoir appréciaient particulièrement les chroniques historiques et militaires colorées et dynamiques[33] - [13] - [34].

Une volonté nouvelle de réalisme, notable sur plusieurs aspects de cette œuvre, a également marqué l’art des guerriers de Kamakura : dans l’emaki, les scènes de combats sont exprimées de façon crue et brutale, montrant la souffrance et la mort dans le rougeoiement des flammes et du sang[1]. Lors de l’attaque du palais, des détails de la peinture montrent des militaires égorgeant des aristocrates et exhibant leurs têtes au haut des lances[35]. Christine Shimizu souligne également le réalisme dans la représentation des personnages : « Le peintre aborde les visages, les attitudes des personnages tout comme les mouvements des chevaux avec un surprenant sens du réalisme, prouvant son aptitude à incorporer les techniques du nise-e dans des scènes complexes » (nise-e désignant un style de portrait réaliste en vogue à l’époque)[36]. Cette tendance réaliste se retrouve dans la plupart des versions alternatives aux Rouleaux illustrés du Dit de Heiji[12]. En revanche, les décors sont le plus souvent minimalistes pour conserver toute l’attention du lecteur sur l’action et le suspense, sans distraction[37].

L’œuvre se signale par deux types de composition classiques dans l’art des emaki. D’une part, les compositions continues permettent de représenter plusieurs scènes ou événements dans une même peinture, sans frontière précise, afin de privilégier une narration picturale fluide ; c’est le cas des rouleaux du palais de Sanjō et de la bataille de Rokuhara. D’autre part, les compositions alternées font se succéder calligraphies et illustrations, les peintures visant alors à saisir des instants particuliers du récit ; c’est le cas des autres rouleaux ainsi que de la copie de la bataille de la porte Taiken[38]. Le peintre parvient ainsi à faire varier avec justesse le rythme de la narration tout au long de l’emaki, faisant succéder aux passages de fortes tensions des scènes plus paisibles, telle l’arrivée de l’empereur Nijō chez les Taira après sa fuite périlleuse[37].

Les longues séquences peintes aux compositions continues, parfois entrecoupées de brèves calligraphies, permettent l’intensification de la peinture jusqu’au sommet dramatique, tel que remarquable dans la scène de l’incendie du palais de Sanjō[39] : le lecteur découvre d’abord la fuite de la troupe de l’empereur, puis des combats de plus en plus violents jusqu’à la confusion autour de l’incendie – point culminant de la composition où la densité des personnages ne s’estompe que devant les amples volutes de fumée –, enfin la scène s’apaise avec l’encerclement du char de l’empereur et un soldat qui s’éloigne paisiblement vers la gauche[7]. La transition vers le passage de l’incendie est effectuée au moyen d’un mur du palais qui barre l’emaki de longues diagonales sur presque toute sa hauteur, ménageant un effet de suspense et créant des espaces narratifs différents avec une grande fluidité[40]. Pour les historiens de l’art, la maîtrise de la composition et du rythme, évidente dans les peintures continues, ainsi que le soin apporté aux couleurs et aux lignes font de ce rouleau un des plus admirables qui nous est parvenu de l’époque de Kamakura[23] - [22].

L’emaki apporte quelques innovations de composition pour les groupes de personnages, les disposant en triangle ou losange. Cette approche permet de tirer parti de la hauteur réduite des rouleaux pour représenter les batailles en imbriquant les formes géométriques selon les besoins de l’artiste[1] - [36].

Les calligraphies en japonais sont de nos jours très fragmentaires et peu informatives. Le peintre ne suit d’ailleurs pas scrupuleusement le texte (il arrive que l'illustration contredise le texte), mais soumet les peintures à son imagination dans un but essentiellement artistique plutôt qu’illustratif[41] - [42].

Contenu détaillé

Le premier tableau ci-dessous indique la composition des trois rouleaux originaux conservés, et le second mentionne la position des fragments du rouleau perdu de la bataille de Rokuhara d’après une copie monochrome datant de l'époque d’Edo conservée au musée national de Tokyo. Chaque section est séparée de la suivante par une courte portion calligraphiée sur papier nu. Par convention, SNEZ fait référence à la collection Shinshū Nihon emakimono zenshū et NE à la collection Nihon no emaki.

| Rouleau | Section | Description | Sources |

|---|---|---|---|

| Rouleau de Sanjō | Section 1 | L’empereur retiré Go-Shirakawa et une foule de guerriers, courtisans et membres de la police impériale tentent de fuir les Minamoto assaillant le palais. Mais ils sont rapidement rattrapés par Minamoto no Yoshitomo, en armure rouge sur la peinture, et Fujiwara no Nobuyori, qui se tient debout sur une véranda. S’ensuit la scène de l’incendie du palais et du massacre des aristocrates et des dames. Enfin, un certain calme revient avec la procession des hommes de Minamoto victorieux encerclant le char de Go-Shirakawa. | SNEZ, p. 25-27, NE, p. 4-20 |

| Rouleau de Shinzei | Section 1 | Des hommes du camp Minamoto se rassemblent au palais, dans la cour de la porte impériale Taiken, autour de Fujiwara no Nobuyori pour décider de la poursuite de Shinzei, de son nom complet Fujiwara no Michinori, allié des Taira. À l’extérieur, chevaux et bœufs agités et en mouvement donnent un sentiment d’impatience et d’urgence. Le texte accompagnant l’image est perdu. | SNEZ, p. 26-28, NE, p. NE 21-27 |

| Rouleau de Shinzei | Section 2 | Deux serviteurs de Shinzei, qui vient de se suicider, enterrent son corps. Las, des guerriers de Mitsuyasu, gouverneur d’Izumo allié des Minamoto, découvrent le corps et ramènent sa tête. | SNEZ, p. 28-29, NE, p. 29-34 |

| Rouleau de Shinzei | Section 3 | Fujiwara no Nobuyori et l’intendant Korekata de la famille Fujiwara inspectent depuis leur véhicule la tête de Shinzei chez Mitsuyasu. | SNEZ, p. 28-29, NE, p. 34-38 |

| Rouleau de Shinzei | Section 4 | La tête de Shinzei est exhibée dans les rues de Kyoto par les guerriers des Minamoto, puis est attachée au faîte de la porte de la prison Ouest. | SNEZ, p. 28-31, NE, p. 38-47 |

| Rouleau de la fuite à Rokuhara | Section 1 | Déguisé en femme, l’empereur Nijō fuit le palais de Sanjō dans un char avec quelques serviteurs. Ils passent devant des rangs de guerriers affairés ou désœuvrés, créant une situation très confuse. Au tout début du rouleau, deux serviteurs de Nijō tentent d’emporter le miroir sacré, attribut impérial, mais sont pris la main dans le sac par deux gardes. | SNEZ, p. 30-32, NE, p. 49-60 |

| Rouleau de la fuite à Rokuhara | Section 2 | La compagnie de l’empereur Nijō et son char sont maintenant isolés sur la route en chemin vers Rokuhara. | SNEZ, p. 32-33, NE, p. 61-64 |

| Rouleau de la fuite à Rokuhara | Section 3 | L’empereur Nijō arrive à Rokuhara, la place-forte de Taira no Kiyomori, où de nombreux chars et guerriers sont présents. L’attitude des hommes révèle qu’ils sont prêts au combat. | SNEZ, p. 32-33, NE, p. 65-68 |

| Rouleau de la fuite à Rokuhara | Section 4 | Dans la chambre Asagerei (la chambre de l’empereur) qu’il s’est attribuée, Fujiwara no Nobuyori apprend la fuite de Nijō. Il semble abasourdi par la nouvelle. La chambre et les vêtements de Nobuyori sont richement décorés, mais son comportement rustre et la présence d’armes révèlent la personnalité fruste de Nobuyori. | SNEZ, p. 32-33, NE, p. 69-73 |

| Fragments | Section | Description | Sources |

|---|---|---|---|

| Fragments 1 à 4 | Section 1 | Les troupes des Minamoto menées par le frère ainé de Yoshitomo assaillent le domaine des Taira à Rokuhara. | SNEZ, p. 32-35, 49-52, NE, p. 74-79 |

| Fragment 5 | Section 2 | La bataille étant perdue, Kamada Masakiyo, un vassal, conseille à Minamoto no Yoshitomo de fuir vers sa région natale dans l’est du Japon. | SNEZ, p. 32-35, 49-52, NE, p. 74-79 |

| Fragments 6 à 11 | Section 3 | Les Taira attaquent le palais de Sanjō occupé par les Minamoto. À noter que le fragment 9 est un collage entre un fragment de la section 3 (un guerrier à cheval) et un autre de la section 4 (une portion de mur d’enceinte). | SNEZ, p. 32-35, 49-52, NE, p. 74-79 |

| Fragments 13 et 14. | Section 4 | Les troupes Taira incendient les demeures de Yoshitomo et de Nobuyori. | SNEZ, p. 32-35, 49-52, NE, p. 74-79 |

Enfin, la copie du rouleau de la bataille de la porte Taiken (époque de Muromachi, conservée au musée national de Tokyo), en couleur mais sans texte, est découpée en trois sections : la première représente les chefs Minamoto (Nobuyori, Yoshitomo et Narichika) face à leur armée prête à la bataille ; la seconde scène est un interlude comique montrant Nobuyori incapable de monter sur son cheval en raison de la boisson et du poids de l’armure, à la grande consternation de ses soldats tout autour ; la troisième scène montre la bataille qui tourne à l’avantage des Taira grâce à une ruse, où s’illustrent Minamoto no Yoshihira et Taira no Shigemori[19].

Valeur historiographique

Les Rouleaux illustrés du Dit de Heiji fournissent un aperçu du déroulement des événements historiques de la rébellion de Heiji, mais surtout constituent un témoignage d’importance sur la vie et la culture des samouraïs. L’attaque du palais montre un large éventail de cette gent militaire : chefs de clans, archers à cheval, infanterie, moines-soldats, police impériale (kebiishi)... Les armes et armures sont également très réalistes et l’ensemble témoigne du rôle encore prépondérant de l’archer monté pour le samouraï au XIIe siècle, et non du fantassin au katana[43]. La beauté des luxueux harnais de l’époque de Heian peut aussi être soulignée[22]. Le contraste avec la piétaille cruelle et vulgaire est intéressant, notamment car les textes traitent très peu de ce sujet[44]. Finalement, certains aspects des tenues militaires d’époque ne peuvent être compris de nos jours qu’à travers ces peintures[35]. Historiographiquement, les textes ne fournissent en revanche que peu d’information en raison de leur brièveté et, parfois, de leur inadéquation avec les peintures[45].

La représentation du palais de Sanjō peu avant sa destruction fournit un exemple important de l’ancien style architectural shinden-zukuri qui s’est développé à l’époque de Heian en s’écartant des influences chinoises en vogue à l’époque de Nara. Les longs corridors bordés de panneaux, fenêtres ou stores, les vérandas surélevées en bois et les toitures finement recouvertes d’écorce de cyprès du Japon (桧皮葺, hiwada-buki) en sont caractéristiques[46].

L’œuvre a été par la suite une source d’inspiration pour divers artistes, en tout premier lieu ceux qui ont repris le thème de la rébellion de Heiji sur paravent ou éventail, dont Tawaraya Sōtatsu[47] ou Iwasa Matabei[48]. Peinture à sujet militaire majeure du Japon, de nombreuses représentations de bataille sont sans surprise inspirées des rouleaux. Le Taiheikei emaki de l’époque d'Edo témoigne de la reprise étroite de l’agencement des groupes de guerriers et de la posture des personnages[49]. Des études indiquent que Kanō Tannyū s’est entre autres inspiré des Rouleaux illustrés du Dit de Heiji dans son Tōshō daigongen engi (XVIIe siècle) pour les peintures de la bataille de Sekigahara (selon Karen M. Gerhart, l’objectif était d’associer symboliquement les Tokugawa aux Minamoto, premiers shoguns du Japon)[50]. Il en va de même pour Tani Bunchō sur l’Ishiyama-dera engi emaki[51]. Le rouleau de la bataille de Rokuhara a été le plus imité et le plus populaire dans la peinture japonaise, au point de devenir à l’époque d’Edo un motif classique de peintures de bataille[52].

Enfin, Teinosuke Kinugasa en a tiré quelques inspirations pour son film La Porte de l’enfer (Jigokumon)[53].

Voir aussi

Articles connexes

Rouleaux enluminés

- Liste d'emaki

- Rouleaux illustrés du Dit du Genji (le plus ancien: du XIIe siècle)

- Rouleau des maladies (XIIe siècle)

- Rouleau des êtres affamés (XIIe siècle)

- Rouleaux des légendes du mont Shigi (XIIe siècle)

- Ban dainagon ekotoba (Rouleaux enluminés du grand courtisan Tomo no Yoshio, ou Histoire de Ban dainagon) (XIIe siècle)

- Rouleaux des enfers (fin XIIe siècle)

- Roman enluminé du roman de Nezame (fin XIIe siècle)

- Chōjū-giga (Rouleaux enluminés des hommes et des animaux en folie) (XIIe – XIIIe siècle

- Rouleaux enluminés du journal intime de Murasaki Shikibu (XIIIe siècle)

- Rouleaux enluminés de la procession nocturne des cent démons (entre le XVIe et le XIXe siècle)

Autres articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Voir les rouleaux complets sur Wikimedia Commons : Heiji monogatari emaki

- (en) Rouleau de l’incendie du palais Sanjō sur le site du musée des beaux-arts de Boston

- Rouleau de la fuite de l’empereur Nijō sur l’Institut national pour l’héritage culturel du Japon

- (ja) Copie ultérieure du rouleau de la bataille de Rokuhara, Centre international de recherches sur les études japonaises de Kyoto

Bibliographie

- Elise Grilli (trad. Marcel Requien), Rouleaux peints japonais, Arthaud, , 56 p.

- (ja) Shigemi Komatsu (dir.), 一遍聖人絵伝, vol. 12, Chūō Kōronsha, coll. « Nihon no emaki », (ISBN 978-4-12-402670-2).

- (en) Penelope Mason Scull, A reconstruction of the Hōgen-Heiji monogatari emaki, université de New York, , 378 p. (thèse).

- (ja) Tsugio Miya et Ichimatsu Tanaka (dir.), 平治物語絵卷. 蒙古襲来絵詞, vol. 10, Kadokawa Shoten, coll. « Shinshū Nihon emakimono zenshū », .

- (en) Hideo Okudaira (trad. Elizabeth Ten Grotenhuis), Narrative picture scrolls, vol. 5, Weatherhill, coll. « Arts of Japan », , 151 p. (ISBN 978-0-8348-2710-3).

- Dietrich Seckel et Akihisa Hasé (trad. Armel Guerne), Emaki, Paris, Delpire, , 220 p. (OCLC 741432053).

- Christine Shimizu, L’art japonais, Flammarion, coll. « Tout l’art », , 448 p. (ISBN 978-2-08-013701-2).

- (en) Kojiro Tomita, « The Burning of the Sanjō Palace (Heiji Monogatari): A Japanese Scroll Painting of the Thirteenth Century », Museum of Fine Arts Bulletin, musée des beaux-arts de Boston, vol. 23, no 139, , p. 49-55.

Références

- SNEZ, p. 3

- (en) Kōzō Sasaki, « (iii) Yamato-e (d) Picture scrolls and books », Oxford Art Online, Oxford University Press (consulté le )

- Okudaira 1973, p. 32

- Shimizu 2001, p. 193-6

- SNEZ, p. 1

- Okudaira 1973, p. 34

- Miyeko Murase (trad. de l'anglais), L’art du Japon, Paris, éditions LGF - Livre de Poche, coll. « la Pochothèque », , 414 p. (ISBN 2-253-13054-0), p. 160-161

- Danielle Elisseeff, Histoire du Japon : entre Chine et Pacifique, Rocher, , 231 p. (ISBN 978-2-268-04096-7), p. 71-74

- Edwin Oldfather Reischauer (trad. Richard Dubreuil), Histoire du Japon et des Japonais : Des origines à 1945, t. 1, Paris, Seuil, coll. « Points. Histoire », , 3e éd. (ISBN 978-2-02-000675-0), p. 62-63

- Seckel et Hasé 1959, p. 212

- (en) Theodore T. Rabb, « The painter of the Heiji Monogatari Emaki », The Quarterly Journal of Military History, vol. 12, no 2, , p. 50-53

- Sherman E. Lee, Michael R. Cunningham et James T. Ulak, Reflections of Reality in Japanese Art, Cleveland, Ohio, Cleveland Museum of Art, (ISBN 978-0-910386-70-8, OCLC 9337323), p. 68-72

- Seiichi Iwao et Hervé Benhamou, Dictionnaire historique du Japon, vol. 2, Maisonneuve & Larose, (ISBN 2-7068-1632-5), p. 945-946

- SNEZ, p. 9-10

- SNEZ, p. 6-7, 11

- SNEZ, p. 2

- « Kokka / Rokuhara Battle Fragment from the Tale of Heiji Handscroll », Asahi Shinbun,

- SNEZ, p. 12

- Mason Scull 1970, p. 245-249

- Okudaira 1973, p. 109-113

- (ja) « 重文 平治物語絵巻 信西巻 », site du Musée d'art Seikadō Bunko (consulté le )

- Akiyama Terukazu, La peinture japonaise, vol. 3, Skira, coll. « Les Trésors de l’Asie, Skira-Flammarion », (ISBN 978-2-605-00094-4), p. 95-98

- (en) Robert Treat Paine, Ten Japanese Paintings in the Museum of Fine Arts, Boston, Japan Society of New York, , p. 29-34

- Mason Scull 1970, p. 165

- Seckel et Hasé 1959, p. 41

- Mason Scull 1970, p. 211, 253

- (ja) Terukazu Akiyama, « 平治物語絵六波羅合戦巻にっいて », Yamato bunka, , p. 1-11 (À propos du rouleau de la bataille de Rokuhara des peintures du Dit de Heiji)

- « Rouleau illustré du Dit de Heiji (bien impérial de Rokuhara) », Institut national pour l’héritage culturel (consulté le )

- Mason Scull 1970, p. 196-201

- (en) Saburō Ienaga, Painting in the Yamato style, vol. 10, Weatherhill, coll. « The Heibonsha survey of Japanese art », , 9-11 p. (ISBN 978-0-8348-1016-7)

- Okudaira 1973, p. 53

- (en) Penelope E. Mason et Donald Dinwiddie, History of Japanese art, Pearson Prentice Hall, (ISBN 978-0-13-117601-0), p. 183-184

- (en) Kenji Toda, Japanese Scroll Painting, University of Chicago press, , p. 89-90

- Okudaira 1973, p. 57

- (en) « Heiji Scroll: Interactive Viewver », musée des beaux-arts de Boston (consulté le )

- Shimizu 2001, p. 196-197

- Seckel et Hasé 1959, p. 44

- Mason Scull 1970, p. 212, 250

- Grilli 1962, p. 7

- Mason Scull 1970, p. 219-220

- (en) Marisa Chalitpatanangune, Heiji monogatari : A study and annotated translation of the oldest text, université de Californie à Berkeley, , p. 20-21 (thèse en langues orientales)

- Seckel et Hasé 1959, p. 21

- Victoria Charles et Sun Tzu, L’art de la guerre, Parkstone International, , 256 p. (ISBN 978-1-78160-295-9, lire en ligne), p. 78

- (en) Stephen Turnbull, Ashigaru 1467-1649, Osprey Publishing, , 64 p. (ISBN 978-1-84176-149-7, lire en ligne), p. 4

- (en) H. Paul Varley, Warriors of Japan as portrayed in the war tales : As Portrayed in the War Tales, University of Hawaii Press, , 292 p. (ISBN 978-0-8248-1601-8, lire en ligne), p. 68

- (en) William Howard Coaldrake, Architecture and authority in Japan, Routledge, , 337 p. (ISBN 978-0-415-10601-6, lire en ligne), p. 84-87

- (en) Miyeko Murase, « Japanese Screen Paintings of the Hōgen and Heiji Insurrections », Artibus Asiae, vol. 29, nos 2/3, , p. 193-228 (ISSN 0004-3648)

- Mason Scull 1970, p. 147

- (en) Miyeko Murase, « The "Taiheiki Emaki": The Use of the Past », Artibus Asiae, vol. 53, nos 1/2, , p. 262-289 (lire en ligne)

- (en) Karen M. Gerhart, The eyes of power : art and early Tokugawa authority, University of Hawaii Press, , 232 p. (ISBN 978-0-8248-2178-4, lire en ligne), p. 127-128

- Mason Scull 1970, p. 205

- Mason Scull 1970, p. 287-295, 305

- René Sieffert, « Heiji monogatari », Encyclopædia Universalis