Rouleaux des légendes du mont Shigi

Les Rouleaux des légendes du mont Shigi (信貴山縁起絵巻, Shigi-san engi emaki), aussi traduits en Rouleaux illustrés des antécédents du monastère du mont Shigi ou Légendes du temple du mont Shigi, forment un exemple remarquable de l’emaki, un art pictural japonais dont les bases ont été importées de Chine vers le VIe siècle. Datant approximativement de la fin de l’époque de Heian (XIIe siècle) et réalisés à l’encre de Chine et couleurs sur papier, ils illustrent la biographie romancée du moine Myōren et les légendes qui entourent le monastère bouddhique Chōgosonshi construit sur un versant du mont Shigi (信貴山, Shigi-san), dans l’ancienne province de Yamato. Son classement au titre de trésor national du Japon en 1951 le désigne comme chef-d’œuvre artistique d’une valeur exceptionnelle du patrimoine culturel du Japon et garantit sa conservation et sa protection par l’État japonais. Au-delà de sa valeur artistique, l’œuvre livre un témoignage historique sur la vie quotidienne des gens ordinaires de l’époque de Heian. Les scènes peintes qui se succèdent décrivent des hommes et des femmes au travail, voyageant ou recevant des hôtes. De nombreux détails architecturaux, précisément reproduits, renseignent sur les structures de l’habitat et des lieux saints de l’époque. Associée à des emaki contemporains, tels que le Chōjū-giga et le Ban dainagon ekotoba, cette œuvre picturale témoigne de la grande maturité atteinte par la peinture narrative japonaise au tout début des temps médiévaux.

| Artiste |

Inconnu |

|---|---|

| Date |

XIIe siècle |

| Commanditaire |

Inconnu |

| Type | |

| Technique |

Peinture et encre de Chine sur rouleau de papier |

| Dimensions (H × L) |

31 × 3 560 cm |

| Format |

Trois rouleaux mesurant respectivement (H × L) : 31,7 cm × 878,27 cm ; 31,82 cm × 1 275,85 cm ; 31,7 cm × 1 417,43 cm[B 1]. |

| Mouvement | |

| Propriétaire | |

| Localisation | |

| Protection | |

| Coordonnées |

34° 41′ 01″ N, 135° 50′ 11″ E |

|

|

|

Place dans l’art des emaki

Les emaki

Apparu au Japon vers le VIe siècle grâce aux échanges avec l’Empire chinois, l’art de l’emaki se diffuse largement auprès de l’aristocratie à l’époque de Heian (794 – 1185)[B 2]. Un emaki se compose d’un ou plusieurs longs rouleaux de papier ou de soie narrant une histoire au moyen de textes et de peintures, généralement de style yamato-e. Le lecteur découvre le récit en déroulant progressivement chaque rouleau avec une main tout en le ré-enroulant avec l’autre main, de droite à gauche (selon le sens d’écriture du japonais), de sorte que seule une portion de texte ou d’image d’une soixantaine de centimètres est visible. La narration suppose un enchaînement de scènes dont le rythme, la composition et les transitions relèvent entièrement de la sensibilité et de la technique de l’artiste. Les thèmes des récits étaient très variés : illustrations de romans, de chroniques historiques, de textes religieux, de biographies de personnages célèbres, d’anecdotes humoristiques ou fantastiques[1].

Les engi et les sources historiques de l’œuvre

Les Rouleaux des légendes du mont Shigi (Shigi-san engi emaki), au nombre de trois, narrent chacun une anecdote miraculeuse sur la vie de Myōren[n 1], un moine bouddhiste ayant vécu à la fin du IXe siècle au temple Chōgosonshi sur le mont Shigi (Shigi-san) dans la province de Yamato, dédié à la divinité Bishamon-ten (Vaiśravana)[B 3]. Le terme « engi » du titre désigne un style littéraire japonais qui retranscrit chroniques et légendes sur la fondation des temples bouddhiques ou sanctuaires shinto, ainsi que, par extension, les miracles qui leur sont associés[2]. Avec les biographies de moines de haut rang (kōsō-den[n 2] ou eden[n 3]), il s’agit du principal genre d’emaki à sujet religieux, qui connaissent une forte production durant l’époque de Kamakura (1185 – 1333), essentiellement dans un but prosélyte ou didactique[3].

Les Rouleaux des légendes du mont Shigi constituent de nos jours l’exemple le plus ancien d’emaki à thèmes religieux qui laissent une grande part à la représentation de la vie quotidienne et du folklore, témoignant d’un intérêt inédit en peinture pour les petites gens et les légendes populaires. Un tel intérêt existe toutefois déjà parmi la noblesse depuis au moins la fin du XIe siècle, comme en témoigne la littérature de la cour impériale. Plusieurs recueils anciens de contes populaires, dont le Konjaku monogatari shū, le Kohon setsuwa shū (ja) et l’Uji Shūi monogatari, narrent d’ailleurs trois anecdotes sur un moine-ermite de l’époque de Nara, ce qui n’est pas sans rappeler le sujet des rouleaux[B 4] - [B 5]. Les textes subsistants des second et troisième rouleaux sont très proches du Kohon setsuwa shū, suggérant que l’auteur s’est principalement basé sur ce recueil[B 5] - [B 6]. Le mélange de thèmes populaires et religieux dans les Rouleaux des légendes du mont Shigi et de nombreux emaki ultérieurs, qui leur confèrent un aspect authentique et romancé[B 7], correspond ainsi à ces mouvements en littérature[B 4].

Outre ces contes, la vie de Myōren (mort vers 937-941) est rapportée dans une courte autobiographie datée de 937 et plusieurs chroniques historiques ultérieures. Ces sources relatent qu’il vécut une douzaine d’années sur le mont Shigi où une petite chapelle dédiée à Bishamon-ten était installée. Plusieurs compagnons le rejoignirent, conférant une importance grandissante au Chōgosonshi-ji. Selon d’autres chroniques romancées, Myōren aurait été instruit en rêve lors d’une retraite au Hōryū-ji de se rendre au mont Shigi pour s’y établir, un nuage violet devant le guider[B 8] - [B 6].

Description de l’œuvre

L’emaki des Rouleaux des légendes du mont Shigi se présente sous la forme de trois rouleaux en papier, de format horizontal, sur lesquels des textes calligraphiés accompagnent des illustrations peintes, à la main, en utilisant des techniques apparentées à l’aquarelle associées à l’application de traits à l’encre de Chine. Ils mesurent respectivement : 31,7 cm de hauteur par 878,27 cm de longueur ; 31,82 cm par 1 275,85 cm ; 31,7 cm par 1 417,43 cm[B 1] - [B 9]. Chaque rouleau est composé de plusieurs feuilles de papier de longueurs similaires – environ 60 cm – collées à la suite : 16 pour le premier rouleau, 24 pour le second et 26 pour le troisième[B 10].

Premier rouleau

Le premier rouleau, couramment intitulé « Le Grenier volant[n 4] », se compose d’une seule longue section peinte, le texte ayant disparu[B 11]. Il narre l’anecdote dite du « grenier volant ». Myōren avait pour habitude d’envoyer chaque jour son bol par les airs jusqu’au village proche, où un riche fermier le remplissait de riz. Un jour toutefois, le fermier refusa de s’acquitter de cette tâche et Myōren le punit en faisant s’envoler tout son grenier à riz. Le rouleau s’ouvre ainsi sur une scène montrant la stupeur et le désarroi des villageois courant après le grenier volant. S’ensuivent plusieurs scènes de paysage où des voyageurs s’étonnent de ce grenier volant tandis que le riche fermier à cheval et quatre de ses gens poursuivent leur bien. La demeure de Myōren apparaît soudain dans un paysage de montagne. Le moine est assis sur sa terrasse, tourné vers ses visiteurs qui apparaissent ensuite. Le fermier est incliné devant le moine et l’on comprend qu’il implore Myōren de lui rendre son riz. Après un nouveau court paysage de montagne, on découvre Myōren et ses visiteurs devant le grenier à riz. Un serviteur dépose un sac de riz dans le bol de Myōren, manifestement sur ordre de ce dernier qui pointe explicitement le bol du doigt. Le reste des sacs commencent alors à s’envoler. S’ensuit, comme pour le grenier volant, une longue scène de paysages survolés par les sacs de riz, jusqu’au village où les petites gens s’affairent à leurs occupations quotidiennes — les femmes cuisinent ou ramassent des fruits, un enfant et un vieil homme lisent. Enfin, un court paysage conclut la peinture et le premier rouleau[B 12] - [B 13] - [B 14] - [B 15].

Deuxième rouleau

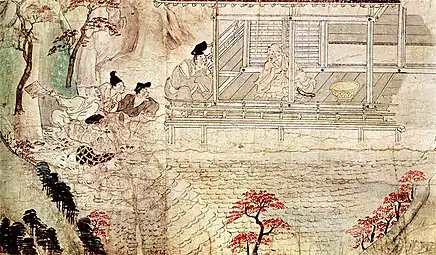

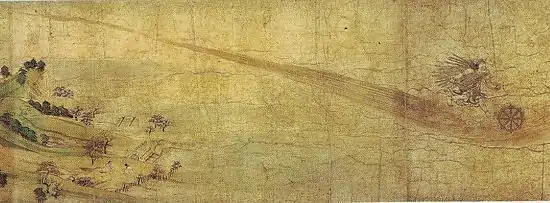

L’anecdote narrée dans le second rouleau, « l’Exorcisme de l’empereur de l’ère Engi[n 5] », porte sur la guérison miraculeuse de l’empereur régnant Daigo grâce aux prières de Myōren[B 11]. Le rouleau se compose de deux portions de texte calligraphié et de deux longues sections peintes. Après le texte introductif, la première peinture s’ouvre sur la grande porte du palais impérial de Kyoto devant laquelle une délégation impériale s’apprête à partir, tandis que des prêtres arrivent pour prier pour l’empereur malade. Plusieurs séquences illustrent le voyage de la délégation à travers divers paysages, un village et de la brume. Enfin arrivé au mont Shigi, le messager de la délégation et Myōren s’entretiennent, assis sur une véranda, tandis que les autres voyageurs attendent en contrebas. Après un nouveau paysage de montagne, la délégation est de retour au Seiryō-den, le quartier privé de l’empereur, apparemment rapportant un message de Myōren. Le mur du palais termine la première peinture[B 16] - [B 17] - [B 18]. Le second texte calligraphié révèle que Myōren, qui, malgré les requêtes insistantes de Sa Majesté impériale, a refusé de se rendre en personne au palais, a promis de guérir l’empereur depuis chez lui[4]. La seconde peinture s’ouvre sur une vue de l’empereur assis dans ses quartiers. À l’extérieur un long paysage montre Ken-no-Gohō[n 6] survolant champs et fermes jusqu’au palais, la Roue de la Loi roulant devant lui. La divinité, envoyé par Bishamon-ten, a pour mission d’exaucer les prières du moine bouddhiste en guérissant l’empereur[4] - [5]. Après un court paysage, la peinture montre de nouveau la délégation impériale en route à travers plaines, brumes et montagnes. Le messager remercie Myōren en personne, puis la peinture se termine par un paysage qui se perd dans la brume[B 19] - [B 20] - [B 18].

Troisième rouleau

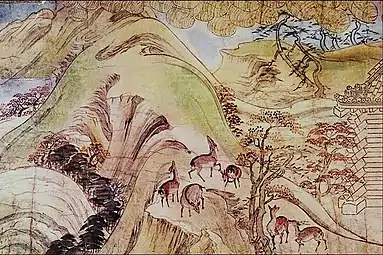

Le troisième rouleau, « l’Histoire de la nonne[n 7] », narre les aventures d’une nonne, sœur aînée de Myōren, en quête de son frère qu’elle n’a plus vu depuis vingt ans[B 11]. Il se compose de deux sections calligraphiées et de deux sections peintes. Après le texte introductif, la première peinture s’ouvre sur un paysage de montagne dans lequel cheminent une vieille nonne et deux hommes. Puis la nonne, arrivée à un village, est figurée assise sous le porche d’une chapelle tandis que des villageois lui amènent de la nourriture. S’ensuit une nouvelle scène de paysage et de brume, puis la moniale, ayant passé un petit sanctuaire dōsojin, demande des renseignements sur son frère à un vieux paysan. Derrière eux, la ferme et trois femmes s’affairant, une au jardin et deux lavant le linge. On découvre ensuite la nonne assise sur le pas-de-porte de la ferme, discutant avec une jeune femme qui file la laine. On aperçoit également à travers les fenêtres une femme et des enfants qui scrutent avec curiosité les voyageurs, ainsi qu’un homme rabrouant deux chiens qui aboient à l’extérieur. Un nouveau paysage montre encore la religieuse voyageant, des daims indiquant qu’elle se trouve dans la région de Nara. Puis la nonne, arrivée au temple Tōdai, est peinte priant devant la statue du Grand Bouddha. La religieuse est représentée plusieurs fois (technique de représentation du temps qui passe) dans la scène au pied de la statue monumentale, priant, dormant ou méditant. Le temple disparaît dans la brume puis une scène de paysage s’ensuit, achevant la peinture[B 21] - [B 22] - [B 23]. Le second texte raconte que le bouddha du Tōdai-ji est apparu dans les rêves de la nonne pour la guider vers son frère. Dans la seconde peinture, Myōren regarde vers l’extérieur comme si quelqu’un l’avait appelé ; devant lui se tient sa sœur. Puis suit un paysage où un nuage violet apparaît dans les airs, un présage indiquant que la nonne a été guidée jusqu’au mont Shigi par ce nuage. La nonne s’installe alors avec son frère, et la dernière scène peint les deux protagonistes dans différentes activités, comme prier, lire des sutras ou préparer les rituels religieux. Un paysage de montagne clôt la peinture, dans lequel peut être aperçu le toit du grenier volant du premier rouleau[B 24] - [B 25] - [B 23].

Datation, auteur et commanditaire

.jpg.webp)

La date exacte de conception des rouleaux n’est pas connue. Les historiens de l’art datent communément l’œuvre du milieu ou de la seconde moitié du XIIe siècle (soit la fin de l’époque de Heian), probablement entre 1157 et 1180, sans certitude toutefois[B 26] - [B 27] - [B 28]. Cette estimation est basée sur la datation de détails architecturaux reproduits dans l’œuvre. Ainsi, le Kikki, journal personnel de Yoshida Tsunefusa[n 8], un aristocrate de la cour impériale, évoque des aménagements aux alentours du palais, reproduits dans le second rouleau, qui sont ultérieurs au début de l’ère Hōgen (1156-1159), d’où une date de confection des rouleaux probablement postérieure au commencement de cette ère. Quant à 1180, il s’agit de l’année où la statue originelle du Grand Bouddha du Tōdai-ji, qui est représentée dans le troisième rouleau, est détruite par un incendie, indiquant que l’œuvre est probablement antérieure à cette date[B 27]. Le style des calligraphies est également proche de ceux en vogue durant le dernier quart du XIIe siècle[B 29]. Bien que cette datation reste approximative, cela fait néanmoins des Rouleaux des légendes du mont Shigi l’un des emaki les plus anciens conservés de nos jours[B 7].

L’auteur et le commanditaire ne sont pas plus connus. La confection des emaki est un processus éminemment collaboratif qui requiert la participation de calligraphistes pour les textes, de peintres réunis en atelier, de monteurs, ainsi qu’éventuellement la participation d’éditeurs ou du commanditaire pour le choix des textes et peintures à exécuter[B 6]. L’œuvre a traditionnellement été attribuée à Kakuyū, aussi connu sous le nom de Toba Sōjō, moine et peintre. Cependant, cette attribution a été réfutée depuis, Kakuyū étant décédé en 1140 alors que les rouleaux sont consensuellement datés de la seconde moitié du XIIe siècle par les historiens de l’art[B 30] - [6] - [B 29]. Les études contemporaines des peintures soulignent le rendu précis des vêtements de nobles et des quartiers privés du palais impérial, indiquant que le peintre était un familier de la cour, par exemple un peintre professionnel d’un edokoro. L’aspect burlesque, voire caricatural, des visages dans les rouleaux rappellent également les esquisses humoristiques qui ont été retrouvées dans les marges des peintures religieuses produites par les ateliers des temples bouddhiques ; l’imagerie bouddhique est de plus très précise, suggérant que l’auteur des rouleaux est également familier du monde religieux[B 4] - [B 31]. Ainsi, l’œuvre peut être attribuée aussi bien à un peintre professionnel de la cour qu’à un peintre bouddhique, sans qu’il soit possible de distinguer entre les deux mondes. Cette difficulté d’attribution n’est pas surprenante dans la mesure où, à la fin de l’époque de Heian, l’activité des peintres de la cour et des temples se recoupe largement[B 26].

Quant au commanditaire, lui aussi inconnu, une hypothèse de travail l’envisage comme appartenant aux cercles érudits de la cour, par exemple le clan Fujiwara ou l’empereur Go-Shirakawa, en raison de la diversité des motifs représentés[B 32]. L’objectif du commanditaire était peut-être de promouvoir le culte de Bishamon-ten ainsi que le style de vie monastique de l’époque de Nara tel que pratiqué par Myōren, dans un contexte de controverse religieuse entre plusieurs écoles bouddhiques rivales vers la fin du XIIe siècle[B 26] - [B 29] - [B 33].

Style et composition

Le style pictural des Rouleaux des légendes du mont Shigi s’inscrit dans le mouvement du yamato-e qui prédomine dans la peinture japonaise aux époques de Heian et Kamakura (1185 – 1333), plus précisément dans un sous-genre du yamato-e nommé otoko-e (littéralement « peinture d’homme »)[B 34]. Ce style se caractérise par la représentation de la vie du peuple à l’extérieur du palais et la mise en scène d’événements historiques et épiques, en opposition aux emaki intimistes et romancés sur la vie au palais. Les emaki du genre otoko-e mettent l’accent sur les images dynamiques plutôt que sur le texte[B 35]. Ainsi, la composition des rouleaux (dite composition continue) est basée sur de longues peintures dans lesquelles plusieurs scènes se succèdent sans coupure nette, créant une impression de dynamisme. Les transitions entre scènes sont astucieusement intégrées à la composition et permettent d’en varier le rythme, notamment grâce à des gros plans, ou à l’insertion de paysages calmes et de brumes[B 36] - [6]. Souvent, les contraintes liées au format des rouleaux, qui imposent la découverte progressive de peintures limitées en hauteur, conduisent les artistes à distordre le temps du récit. Premièrement, le peintre peut étaler un seul moment narratif sur plusieurs scènes du rouleau, afin de créer du suspense, de l’épique ou bien simplement le temps qui passe ; par exemple, l’arrivée de Ken-no-Gohō au palais dans le second rouleau est représentée par une longue peinture ménageant un effet de suspense quant à la suite du récit, tandis que les longs paysages survolés par le grenier volant dans le premier rouleau suggèrent tant la distance que le temps qui passe, soulignant l’incroyable pouvoir surnaturel de Myōren[B 37] - [B 38]. Deuxièmement, le peintre peut condenser en une seule scène plusieurs étapes du récit, permettant de mettre en image l’action avec une grande économie de moyen[B 37] - [7]. En particulier, l’auteur utilise deux fois un procédé caractéristique du yamato-e, consistant à représenter, dans une seule scène, un même personnage plusieurs fois (technique dite du hanpuku byōsha[n 9]) ou différents moments (technique de l’iji-dōzu[n 10]) afin de suggérer le temps qui passe : la nonne est représentée plusieurs fois dans la scène au Tōdai-ji (3e rouleau), priant ou dormant, puis dans la scène finale montrant sa nouvelle vie chez Myōren[8] - [B 35] - [B 26].

La dimension artistique des rouleaux suit également les canons du style otoko-e. Ainsi, les peintures sont dynamiques et fluides, reposant principalement sur les courbes et les lignes à l’encre qui constituent réellement le cœur de la composition[B 39]. Le dessin à l’encre confère une grande liberté aux artistes, permettant un style naturaliste en opposition aux peintures très stylisées de la cour comme les Rouleaux illustrés du Dit du Genji. La couleur cède ainsi le pas sur la ligne, n’étant apposée qu’en ton discret et laissant paraître le papier à nu[9] - [B 26]. Les peintres ont principalement employé des pigments végétaux, dont l’opacité varie selon la quantité d’eau utilisée pour leur dilution. Le papier absorbant ces couleurs à l’eau, des effets de gradation se créent naturellement, donnant un rendu réaliste et facilitant les transitions entre scènes, par exemple via la réalisation d’une brume légère dans laquelle se perd le paysage ou l’estompage progressif de la couleur cédant la place au papier nu. Le même procédé est utilisé avec l’encre de Chine pour obtenir différents niveaux de gris[B 40].

La profondeur est typiquement rendue dans les emaki par des lignes diagonales qui créent une perspective parallèle tout en guidant l’œil du lecteur de scène en scène[B 41]. Ce procédé est particulièrement bien illustré par l’envol des sacs de riz dans le premier rouleau ou l’arrivée, depuis le ciel, de Ken-no-Gohō dans le second rouleau, matérialisée par une longue ligne diagonale depuis le coin en bas à droite jusqu’au coin en haut à gauche du rouleau. Pour créer la perspective, le peintre a également recours à des formations d’oiseaux qui deviennent progressivement de plus en plus petits, un procédé originaire de la peinture chinoise[B 42]. Cette influence chinoise se retrouve aussi dans les paysages escarpés de montagnes, exécutés avec une grande maîtrise via des lignes souples et des touches à l’encre pour les reliefs[B 42] - [B 43].

L’œuvre se caractérise par la volonté du peintre de représenter la vie quotidienne du peuple : paysans, marchands, moines, femmes[B 44]... Ce parti-pris confère un aspect vif et authentique, presque documentaire aux rouleaux, et donne tout loisir au peintre de s’écarter du texte pour imaginer des péripéties ou des détails nouveaux, par exemple les pérégrinations solitaires de la nonne (3e rouleau) ou la vie rurale peinte dans les paysages lors de l’envol des sacs de riz (1er rouleau)[B 32]. Les visages, peints de façon humaine et populaire, presque caricaturale, expriment une large palette d’émotions : trouble, agitation, excitation alternent tour à tour[B 45] ; la scène du grenier volant en est une bonne illustration, figurant la consternation et la stupeur de la foule lorsque le grenier à riz s’envole dans les airs[10]. Ces visages expressifs, dont les détails sont soulignés à l’encre, contrastent avec les visages stylisés des peintures de la cour, et préfigurent de l’iconographie plus réaliste qui dominera au siècle suivant dans les emaki[B 46] - [6].

Les peintures montrent aussi une bonne connaissance de l’imagerie bouddhique, en particulier le rendu du Grand Bouddha du Tōdai-ji et de la divinité Ken-no-Gehō. Les historiens identifient ce dernier comme l’un des vingt-huit messagers de Bishamon-ten, la divinité principale du Chōgosonshi-ji. La roue qui le précède évoque celle du Dharma (Dharmachakra), un ancien et puissant symbole bouddhique, soulignant ici le pouvoir de cette divinité[B 38].

Quant aux calligraphies, elles sont très parcimonieuses, n’ayant qu’une fonction de présentation sommaire de l’histoire, hormis le premier rouleau où le texte a entièrement disparu[B 41].

Historiographie

À travers les thèmes et la narration, les rouleaux possèdent une valeur historiographique certaine sur la vie de l’époque[6]. Les études des historiens portent notamment sur l’habitat, l’outillage (four, pressoir), le travail rural, les coutumes et pratiques sociales (comme l’hospitalité), les vêtements, la nourriture, les voyages[B 47]. Ainsi, les scènes de genre du premier et troisième rouleau montrent les besognes du petit peuple, par exemple les paysannes tirant l’eau du puits, lavant le linge, filant ou encore allaitant leur enfant[B 48]. L’œuvre laisse observer les travaux ou les loisirs des gens du peuple, comme cuisiner, jardiner, lire, surveiller les enfants. D’autre part, l’emaki présente force détails sur l’architecture religieuse et profane d’alors (le palais impérial, les temples et les chaumières des paysans) ; dans le premier rouleau, l’habitat du riche fermier offre de nombreux détails sur le toit de chaume, l’âtre, la cuisine, les palissades[B 47]... Le troisième rouleau présente même un aperçu rare sur le Grand Bouddha (statue monumentale) originel du Tōdai-ji qui brûla en 1180[B 49]. Les voyages occupent aussi une grande place dans la narration, et permettent de peindre la route historique de Kiso, qui reliait Mino à Matsumotodaira, puis finalement Kyōto, ainsi que les petits sanctuaires et les auberges entretenues par l’État le long des voies[B 47]. Certains détails restent toujours obscurs de nos jours, comme la signification exacte des cibles dessinées sur certaines fermes[B 50].

Étude et appréciation contemporaine

.jpg.webp)

L’emaki appartient, depuis sa création, au temple Chōgosonshi-ji, mais est entreposé au musée national de Nara[B 33]. De début avril à fin , ce dernier a organisé une exposition spéciale au cours de laquelle a été présenté au public, pour la première fois, l’ensemble des trois rouleaux peints, étalés sur toute leur longueur[11] - [12]. Ils ont été désignés trésor national du Japon le [13] - [14]. C’est à l’occasion de cette désignation que le titre actuel de l’œuvre, Shigi-san engi emaki, a été adopté, bien que les rouleaux n’en portent pas mention[B 6].

L’emaki ne nous est pas parvenu dans sa forme originelle, comme le suggère l’absence de texte dans le premier rouleau, peut-être à la suite d'altérations ou remontages anciens de l’œuvre[B 6]. Il n’existe aujourd’hui pas de consensus sur la forme originale de l’œuvre ; les hypothèses existantes envisagent la simple disparition des textes du premier rouleau, la disparition de quelques scènes peintes, voire d’une peinture entière au début du premier rouleau, ou encore le remontage des feuilles composant les rouleaux dans un ordre différent[B 6] - [B 15] - [15]. Les pigments picturaux ont également largement disparus en divers endroits. Une gravure sur le coffret dans lequel les rouleaux étaient conservés indique de plus qu’un quatrième rouleau y était entreposé, le Taishigun no maki[n 11], aujourd’hui disparu[B 11]. Plusieurs copies de l’emaki ont été réalisées, notamment une de Sumiyoshi Hiroyasu[n 12] en 1701 qui est conservée au Chōgosonshi-ji[B 6].

De nos jours, les Rouleaux des légendes du mont Shigi sont considérés par les historiens de l’art comme un des chefs-d’œuvre de l’art des emaki. Ils ont fait l’objet de plusieurs dizaines d’articles académiques[B 33] - [B 6], et permettent en particulier d’étudier la formation du mouvement yamato-e à l’époque de Heian, fort peu de peintures antérieures ayant subsisté[B 51]. Ils illustrent également le perfectionnement de la peinture narrative à la fin de l’époque de Heian, préfigurant l’âge d’or des emaki durant l’époque de Kamakura qui suit[B 33] - [B 52]. En raison de leur narration dynamique et continue, les Rouleaux des légendes du mont Shigi sont souvent cités pour contextualiser l’influence de la peinture japonaise sur les mangas modernes, très populaires au Japon[13] - [16] - [17].

Notes et références

Notes

- Myōren (命蓮).

- Biographies de moines de haut rang (高僧伝, kōsō-den).

- Biographie d'un moine ou d'un temple (絵伝, eden).

- 山崎長者の巻 (Yamazaki Chōja no maki, litt. « l’homme riche de Yamazaki »).

- 延喜加持の巻 (Enki Kaji no maki, litt. « rouleau de l’exorcisme de l’ère Engi »).

- Ken no gohō (剣の護法), ou Tsurugi no gohō.

- Le rouleau Amagimi (尼公の巻, Amagimi no maki), ou « rouleau de la nonne ».

- Kikki (吉記 (ja)), le journal personnel de Yoshida Tsunefusa (ja) (1142 – 1200).

- Hanpuku byōsha (反復描写, litt. « représentation répétitive »).

- Iji-dōzu hō (異時同図法).

- Taishigun no maki (太子軍巻).

- Sumiyoshi Hiroyasu (住吉広保), 1666-1750.

Références bibliographiques

- Okudaira 1976, p. 70.

- Shimizu 2001, p. 85-86.

- Okudaira 1973, p. 135.

- Terukazu 1990, p. 75-79.

- Shibusawa 2008, p. 82, 84.

- Brock 1992, p. 42-71.

- Seckel 1959, p. 29-30.

- Shimizu 1985, p. 125-126.

- Shigemi et Sawa 1977, p. 177.

- Terukazu 1964, p. 364.

- Shibusawa 2008, p. 82.

- Okudaira 1976, p. 30-38.

- Shigemi et Sawa 1977, p. 2-33.

- Seckel 1959, p. 209-210.

- Chino 1982, p. 68-70.

- Okudaira 1976, p. 38-45.

- Shigemi et Sawa 1977, p. 34-57.

- Chino 1982, p. 71-73.

- Okudaira 1976, p. 45-51.

- Shigemi et Sawa 1977, p. 57-81.

- Okudaira 1976, p. 50-62.

- Shigemi et Sawa 1977, p. 82-119.

- Chino 1982, p. 73-76.

- Okudaira 1976, p. 62-64.

- Shigemi et Sawa 1977, p. 119-134.

- Okudaira 1976, p. 3-4.

- Shibusawa 2008, p. 82, 83.

- Chino 1982, p. 77-79.

- Shimizu 1985, p. 116.

- Seckel 1959, p. 207-208.

- Shimizu 2001, p. 146-148.

- Seckel 1959, p. 40-44.

- Shimizu 1985, p. 127-128.

- Okudaira 1973, p. 53.

- Okudaira 1973, p. 64-70.

- Grilli 1962, p. 6.

- Chino 1982, p. 65-67.

- Shimizu 1985, p. 118-125.

- Okudaira 1973, p. 56-57.

- Seckel 1959, p. 55-56, 19.

- Grilli 1962, p. 7-8.

- Chino 1982, p. 106-108.

- Terukazu 1964, p. 375-380.

- Shibusawa 2008, p. 83.

- Grilli 1962, p. 13.

- Okudaira 1973, p. 71-73.

- Shibusawa 2008.

- Okudaira 1973, p. 82.

- Mason et Dinwiddie 2005, p. 69-87.

- Shibusawa 2008, p. 114.

- Terukazu 1964, p. 381-384.

- Shimizu 2001, p. 193.

Autres références

- (en) Jane Turner (dir.) et Karen L. Brock, « Japan, §VI, 3: Early painting (iii) Yamato-e (d) Picture scrolls and books », dans The Dictionary of Art, vol. 17, New York, Grove Press, , 927 p. (ISBN 9781884446009), p. 153-162. Accessible en ligne, uniquement par abondement, sur Oxford Art Online.

- (en) Penelope E. Mason et Donald Dinwiddie, History of Japanese art, Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, , 2e éd. (1re éd. 1993), 432 p. (ISBN 978-0-13-117601-0, OCLC 758729802), p. 119-121.

- (en) Chieko Nakano, "Kechien" as religious praxis in medieval Japan : picture scrolls as the means and sites of salvation, ProQuest, , 323 p. (ISBN 978-1-109-16735-1, lire en ligne), p. 14-17 (thèse en philosophie de l’université de l'Arizona).

- (en) Irene H. Lin, « Child guardian spirits (gohō dōji) in the medieval japanese imaginaire », dans Richard K. Payne, Kenneth K. Tanaka, Nyogen Senzaki, Miriam Levering, Irene H. Lin et al., The Pacific world : journal of the institute of buddhist studies [« Les enfants anges gardiens (gohō dōji) dans l'imaginaire du Japon médiéval »], vol. 6, Berkeley, Institute of buddhist studies, (ISSN 0897-3644, lire en ligne [PDF]), p. 161.

- (en) Carmen Blacker, « The divine boy in japanese buddhism », dans Siegbert Hummel, Richard M. Dorson, Carmen Blacker et al., Asian folklore studies [« Le garçon divin dans le bouddhisme japonais »], vol. 22 (revue), Nagoya, Université Nanzan (Nanzan institute for religion and culture), (ISSN 0385-2342, DOI 10.2307/1177563, JSTOR 1177563, lire en ligne [PDF]), p. 82 (note 13).

- Seiichi Iwao et Hervé Benhamou, Dictionnaire historique du Japon, vol. 2, Maisonneuve et Larose, (ISBN 2-7068-1632-5), p. 2433-2434.

- (en) Kohara Barnhart, « Narrative Illustration in the Handscroll Format », dans Alfreda Murck et Wen Fong, Words and Images: Chinese Poetry, Calligraphy, and Painting, Metropolitan Museum of Art, (ISBN 9780870996047, lire en ligne), p. 260-263.

- Elsa Saint-Marc, « Techniques de composition de l’espace dans l’Ippen hijiri-e (Rouleaux peints du moine Ippen) », Arts asiatiques, Paris, École française d’Extrême-Orient, vol. 56, no 1, , p. 104 (ISSN 2111-4552, OCLC 754375919, DOI 10.3406/arasi.2001.1466, lire en ligne, consulté le ).

- Théo Lesoualc'h, La Peinture japonaise, vol. 25, Lausanne, Éditions Rencontre, coll. « Histoire générale de la peinture », (1re éd. 1965), 206 p. (OCLC 807016386), p. 42-43.

- Peter Charles Swann (trad. de l'anglais par Marie Tadié), Japon : de l’époque Jomōn à l’époque des Tokugawa [« Japan »], Paris, Éditions Albin Michel, coll. « L’art dans le monde », (ISBN 978-2-226-01582-2, OCLC 632745567), p. 122-123.

- (en) Musée national de Nara, « The National Treasure Illustrated Scrolls of the Legends of Shigisan » [« Un trésor national : Rouleaux illustrés des légendes du mont Shigi »], sur www.narahaku.go.jp, (consulté le ).

- (ja) Norihide Furusawa, « 奈良)国宝・信貴山縁起絵巻を一挙公開 奈良国立博物館 » [« Musée national de Nara (Nara) : le trésor national les Rouleaux des légendes du mont Shigi présenté au public »], Asahi Shinbun, (consulté le ).

- (en) « National Treasures of Yamato, Shigisan Engi Emaki », NHK World, 2009.

- (ja) « 国宝・重要文化財(美術品):紙本著色信貴山縁起 », Agence pour les Affaires culturelles (consulté le ).

- (ja) Kenji Ueno, « 『信貴山縁義巻』について » [« Shigisan engi emaki ni tsuite I / À propos du Shigisan engi emaki I »], Tochigi kenritsu bijutsukan kiyō, vol. 5, , p. 3-24.

- Isao Shimizu, « À la découverte des origines de l’animé dans les anciens arts graphiques du Japon », Nipponia no 27, (consulté le ).

- (en) Tze-yue G. Hu, Frames of anime : culture and image-building, Hong Kong University Press, , 256 p. (ISBN 978-962-209-098-9, lire en ligne), p. 27-28.

Annexes

Rouleaux enluminés

- Liste d'emaki

- Rouleaux illustrés du Dit du Genji (le plus ancien: du XIIe siècle)

- Rouleau des maladies (XIIe siècle)

- Rouleau des êtres affamés (XIIe siècle)

- Ban dainagon ekotoba (Rouleaux enluminés du grand courtisan Tomo no Yoshio, ou Histoire de Ban dainagon) (XIIe siècle)

- Rouleaux des enfers (fin XIIe siècle)

- Roman enluminé du roman de Nezame (fin XIIe siècle)

- Chōjū-giga (Rouleaux enluminés des hommes et des animaux en folie) (XIIe – XIIIe siècle

- Rouleaux enluminés du journal intime de Murasaki Shikibu (XIIIe siècle)

- Rouleaux illustrés du Dit de Heiji (XIIIe siècle)

- Rouleaux enluminés de la procession nocturne des cent démons (entre le XVIe et le XIXe siècle)

Autres articles connexes

- Emaki (rouleaux narratifs enluminés)

- Setsuwa (récits, mais sans être des romans)

- Bouddhisme au Japon

- Chōgosonshi-ji

- Époque de Heian

- Art japonais

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Karen L. Brock, « The Making and Remaking of "Miraculous Origins of Mt. Shigi" », Archives of Asian Art, vol. 45, , p. 42-71 (lire en ligne).

- (ja) Kaori Chino, 信貴山縁起絵卷 [« Shigisan engi emaki »], vol. 11, Tokyo, Shōgakkan, coll. « Meihō nihon no bijutsu », , 135 p., réédité en 1991 dans la collection Shinpen meihō nihon no bijutsu, vol. 11 ((OCLC 9784093751117)).

- Elise Grilli (trad. de l'anglais par Marcel Requien), Rouleaux peints japonais [« Japanese picture scrolls »], Arthaud, (1re éd. 1958), 56 p. (OCLC 11893728).

- (en) Saburō Ienaga, Painting in the Yamato Style, vol. 10, Weatherhill, coll. « The Heibonsha Survey of Japanese Art », , 162 p. (ISBN 978-0-8348-1016-7).

- (ja) Shigemi Komatsu, 信貴山緣起 [« Shigisan engi »], vol. 4, Chūō Kōronsha, coll. « Nihon no emaki », , 153 p. (ISBN 978-4-12-402654-2).

- (ja) Komatsu Shigemi et Ryūken Sawa, 信貴山緣起 [« Shigisan engi »], vol. 4, Kadokawa Shoten, coll. « Nihon emaki taisei (日本絵卷大成) », , 179 p. (OCLC 11385647).

- (en) Hideo Okudaira (trad. Elizabeth Ten Grotenhuis), Narrative picture scrolls, vol. 5, Weatherhill, coll. « Arts of Japan », , 151 p. (ISBN 978-0-8348-2710-3).

- (ja) Hideo Okudaira, 信貴山緣起 [« Shigisan engi »], vol. 3, Kadokawa Shoten, coll. « Shinshū Nihon emakimono zenshū (新修日本絵卷物全集) », (OCLC 844845442).

- (en + fr) Dietrich Seckel (trad. de l'allemand par J. Maxwell Brownjohn, photogr. Akihisa Hasé), Emakimono : The art of the Japanese painted handscroll [« Die Kunst der klassischen japanischen Bilderrollen »], Londres, Jonathan Cape, , 238 p. (OCLC 810849080), traduit en français par Armel Guerne aux éditions Delpire (1959, (OCLC 6368763)).

- (en) Keizo Shibusawa et al., « Pictopedia of Everyday Life in Medieval Japan compiled from picture scrolls », Report of "Systematization of Nonwritten Cultural Materials for the Study of Human Societies", Université de Kanagawa, vol. 1, (lire en ligne).

- Christine Shimizu, L’art japonais, Paris, Flammarion, coll. « Tout l’art », , 448 p. (ISBN 978-2-08-013701-2, OCLC 406960508).

- (en) Yoshiyaki Shimizu, « The Shigisan-engi Scroll, c.1175 », dans Herbert L. Kessler et Marianna Shreve Simpson, Pictorial Narrative in Antiquity and Middle Ages, vol. 16, National Gallery of Art, University Press of New England, coll. « Studies in the History of Art », , 184 p. (ISBN 9780300075168, lire en ligne).

- (en) Akiyama Terukazu (trad. du français par J. Emmons), Japanese painting [« La peinture japonaise »], Genève, Skira, coll. « Treasures of Asia », (1re éd. 1961), 216 p. (ISBN 978-0-8478-0131-2, OCLC 22503847).

- (ja) Akiyama Terukazu, 平安時代世俗画の研究 [« Heian jidai sezokuga no kenkyū / La peinture séculaire du Japon au haut Moyen Âge »], Shinagawa Kōbunkan, , 468 p. (OCLC 355568093).

- (ja) Fujita Tsuneyo et Akiyama Terukazu, 信貴山縁起 [« Shigisan engi »], Tokyo, Tōkyō daigaku shuppankai, , 276 p. (OCLC 645687949).

Liens externes

- (ja) Site officiel

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (en) Musée national de Nara, « The National Treasure Illustrated Scrolls of the Legends of Shigisan » [« Un trésor national : rouleaux illustrés des légendes du mont Shigi »], sur www.narahaku.go.jp, (consulté le ).

- (ja) Asahi Shinbun, « 信貴山縁起絵巻 » [« Shigi-san engi emaki »], sur Kotobank, (consulté le ).