Kitano Tenjin engi emaki

Le Kitano Tenjin engi emaki (北野天神縁起), traduit en « rouleau sur la fondation du temple Kitano et la vie de Sugawara no Michizane » ou plus simplement « rouleau enluminé sur l’histoire du dieu de Kitano », est un emaki japonais du XIIIe siècle. Composé de huit rouleaux calligraphiés et peints, il raconte la vie de Sugawara no Michizane et la construction du sanctuaire Kitano Tenman-gū en son honneur après sa mort. Par la suite, cette histoire a été peinte à de nombreuses reprises au format de l’emaki.

| Artiste |

Inconnu |

|---|---|

| Date |

1219 (environ) |

| Type | |

| Technique | |

| Hauteur |

52 cm |

| Localisation | |

| Protection |

Contexte

Arts des emaki

Apparu au Japon vers le VIe siècle grâce aux échanges avec l'Empire chinois, l'art de l’emaki se diffusa largement auprès de l’aristocratie à l’époque de Heian. Un emaki se compose d’un ou plusieurs longs rouleaux de papier narrant une histoire au moyen de textes et de peintures de style yamato-e. Le lecteur découvre le récit en déroulant progressivement les rouleaux avec une main tout en le ré-enroulant avec l’autre main, de droite à gauche (selon le sens d’écriture du japonais), de sorte que seule une portion de texte ou d’image d’une soixantaine de centimètres est visible. La narration suppose un enchaînement de scènes dont le rythme, la composition et les transitions relèvent entièrement de la sensibilité et de la technique de l’artiste. Les thèmes des récits étaient très variés : illustrations de romans, de chroniques historiques, de textes religieux, de biographies de personnages célèbres, d’anecdotes humoristiques ou fantastiques[1]…

L'époque de Kamakura (1185–1333), dont l’avènement suivit une période de troubles politiques et de guerres civiles, fut marquée par l’arrivée au pouvoir de la classe des guerriers (les samouraïs). La production artistique y était très soutenue, explorant des thèmes et techniques plus variés encore qu’auparavant[2], signalant l'« âge d’or » de l’emaki (XIIe et XIIIe siècles)[3]. Sous l’impulsion de la nouvelle classe guerrière au pouvoir, les peintures évoluèrent vers un style pictural plus réaliste et composite[4].

Sugawara no Michizane et le Kitano Tenman-gū

L’emaki narre la vie et la mort de Sugawara no Michizane, ainsi que sa déification sous le nom de Tenjin et la fondation en son honneur du temple Kitano Tenman-gū à Kyōto, un important sanctuaire shinto.

Description des rouleaux

L’emaki se compose de huit rouleaux de 0,52 m de haut et de 8,45 à 12,05 m de long[5], bien que la fin soit inachevée[6]. Il a été peint approximativement en 1219 selon une mention dans la première portion de texte ; ce premier emaki est communément nommé version Jōkyū ou version Shōkyū, 1219 correspondant à la première année de l’ère Jōkyū. En effet, plus d’une trentaine d’autres versions basées sur le Kitano Tenji engi ont été réalisés par la suite jusqu’au XIXe siècle, bien que la majorité des études portent sur la version historique Jōkyū[7], reconnue trésor national du Japon.

La narration se divise en quatre parties inégales[8]. La première partie rapporte la vie de Sugawara no Michizane (845-903), érudit et homme d’État très influent à la cour de Heian-kyō malgré son origine modeste, et qui est devenu une figure littéraire populaire[5]. En effet, victime d’une conspiration orchestrée par Fujiwara no Tokihira, il est condamné à tort et meurt en exil. Dès le début, une origine divine lui est donnée, car il « apparaît » enfant dans le jardin de son père ; l’enfant divin reste un mythe populaire du bouddhisme, renvoyant de fait au Bouddha historique[7]. Par la suite, ses capacités tant intellectuelles que physiques sont soulignées, par exemple à travers la composition de poèmes ou le concours de tir à l’arc. Il meurt en 903.

Dans la seconde partie, il est raconté que l’esprit vengeur de Sugawara Michizane revient sur terre après sa mort pour tourmenter les acteurs de la conspiration, sous la forme d’un dieu du tonnerre. En effet, plusieurs incidents surviennent dans les années suivant sa mort, notamment des incendies à la capitale (Kyōto) et la mort de ses opposants ; on ne tarde pas à attribuer ces méfaits à l’esprit de Michizane[7]. Plus précisément, c’est un prêtre nommé Nichizō qui raconte avoir discuté avec lui alors qu’il traversait les six voies de l’existence (rokudo), notamment les enfers, avant de revenir de l’au-delà. Contrairement à l’histoire originelle, le périple de Nichizō est relaté en détail, de façon fantastique, dantesque même[9]. La cour prend finalement la décision de bâtir en 947 le temple shinto Kitano à Kyōto en son honneur afin de calmer son esprit, passage relaté dans le troisième mouvement de l’emaki ; Sugawara Michizane y est vénéré sous le nom de Tenjin, un dieu protecteur des arts et des lettres. Enfin, la dernière partie relate divers miracles en rapport avec le temple.

Réalisation et historique

L’histoire se base sur un texte (un engi, où récit de la fondation d’un temple) rédigé a priori peu avant 1194. Kujō Michiie, le commanditaire, en fait don au temple, probablement pour renforcer la position politique de la famille Kujō au début du XIIIe (une période instable)[10].

Hormis une théorie abandonnée ayant attribué l’emaki à Fujiwara no Nobuzane, aucun indice sur l’auteur n’a subsisté[5]. Les textes, présents seulement dans les six premiers rouleaux, pourraient en revanche être attribués en partie à Kujō Michiie, selon Minamoto Toyomune[11].

La narration et le contexte de l’époque laissent supposer que l’emaki a été créé à des fins spirituelles. L’école bouddhiste Tendai y est particulièrement mise en valeur, si bien que les peintures ont probablement eu une valeur didactique, servant de support à l’enseignement ou à la récitation des légendes bouddhiques[7]. Des séances d’explication des peintures religieuses (etoki) étaient du reste courantes à l’époque de Kamakura. De plus, cet aspect didactique explique également la hauteur inhabituellement importante du rouleau et le grand nombre de versions. Les croyances ésotériques d’alors peuvent aussi laisser penser que sa fonction était d’apaiser les esprits tourmentés[7].

Composition et style

Le style yamato-e des peintures se caractérise par des couleurs vives et la liberté des traits[8] ; parfois même, les contours sont omis, selon la technique de la peinture désossée (mokkotsu)[5]. La composition joue également sur les différences d’échelle, comme l’illustre souvent la scène de la prière de Sugawara no Michizane au sommet d’une montagne[12] : ce dernier est exagérément grand pour représenter sa force de caractère, malgré une posture humble qui en fait une « figure allégorique de l’homme »[13]. L’art réaliste caractéristique de l’ère de Kamakura se ressent également dans la recherche du mouvement, comme les bousculades ou la fuite d’un personnage[14].

Bien que le bouddhisme inspire grandement l’art japonais d’alors, le style du Kitano Tenji engi emaki se rattache également au shinto, d’où une liberté et une humanité plus marquée. Cet aspect se ressent notamment dans les paysages, insistant sur les détails et l’esprit animiste, selon T. Lésoulc’h[13]. Ce dernier y note également par endroits la nervosité des traits, similaire au lavis Song caractéristique du bouddhisme zen. Toutefois, l’iconographie bouddhique reste fortement utilisée, que ce soit à travers la narration de la vie de Sugawara Michizane, calquée sur la vie du Bouddha historique, la présence de créatures bouddhistes ou l’illustration des six voies de l’existence[7]. La représentation du dieu du tonnerre apparaît ainsi fort proche des statues de Raijin et Fūjin au Sanjūsangen-dō[15].

Aspects historiographiques

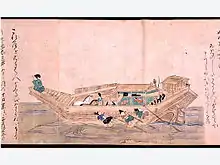

Outre sa teneur historique et religieuse, le Kitano Tenji engi offre un aperçu sur la vie quotidienne, non à l’époque de Sugawara Michizane, mais à celle de l’artiste quelque 300 ans plus tard[11]. Ce dernier y peint par exemple divers rites et cérémonies de naissance[16] ou les tenues des jeunes moines dans les temples[17]. Une scène de la première partie montre un bateau propulsé par six rameurs, témoignage des navires médiévaux japonais dont il ne subsiste aucun exemplaire[18]. Plus généralement, l’architecture des habitats, leur agencement interne, les vêtements, les festivités, les ponts en bois, des tombes, les animaux domestiques, les enfants qui apparaissent très fréquemment, finalement une multitude de détails sont relevés par une étude de l’université de Kanagawa[11].

Liste des sections de l'emaki

Le tableau ci-dessous indique la composition des rouleaux, chaque section illustrée étant séparée de la suivante par une portion calligraphiée sur papier. Par convention, SNEZ fait référence à la collection Shinshū Nihon emakimono zenshu et ZNE à la collection Zoku Nihon no emaki.

| Rouleau | Section | Description | Références |

|---|---|---|---|

| Rouleau 1 | Section 1 | Le récit ouvre sur une scène citadine. Puis Michizane apparaît sous la forme d’un garçon à Sugawara no Koreyohi et lui annonce qu’il va être son père. Dans la légende, le protagoniste ne naît en effet pas de façon naturelle, mais apparaît garçon. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 2-4 |

| Rouleau 1 | Section 2 | Michizane enfant compose un poème sous des abricotiers du Japon dans un jardin. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 4-5 |

| Rouleau 1 | Section 3 | Michizane jeune écrit une préface pour le Ken-yō Daikkai-ron, un livre sur les écrits bouddhiques d’un prêtre du Enryaku-ji. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 6-7 |

| Rouleau 2 | Section 1 | Michizane fait montre de son talent à l’arc sur le champ d’archerie de la maison de Miyako no Yoshika. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 6-8 |

| Rouleau 2 | Section 2 | Un service religieux est tenu au Kichijō-in pour les 15 ans de Michizane, auquel assistent de nombreux moines et nobles. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 8-9 |

| Rouleau 2 | Section 3 | Michizane se rend au palais impérial remercier l’empereur Daigo de sa nomination à une position élevée. Il apparaît dans la cour du palais après avoir passé la grande porte. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 9-11 |

| Rouleau 2 | Section 4 | Michizane montre ses poèmes à l’empereur. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 10 |

| Rouleau 3 | Section 1 | L’empereur visite le Suzaku-in. Sur un trône porté par des serviteurs, il est accompagné d’une large procession de courtisans. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 12-15 |

| Rouleau 3 | Section 2 | L’empereur retiré Uda visite le palais impérial. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 14-15 |

| Rouleau 3 | Section 3 | Adieu au Kôbai-den, la maison de Michizane dont est montrée l’intérieur muni de paravents et la cour extérieure. Michizane, condamné à l’exil à la suite d'une machination politique de Fujiwara no Tokihira, s’apprête à quitter Kyoto. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 16-17 |

| Rouleau 4 | Section 1 | Michizane part en exil à Tsukushi sur l’île de Kyūshū. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 18-19 |

| Rouleau 4 | Section 2 | Le bateau à rames emportant Michizane en exil quitte le port. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 18-21 |

| Rouleau 4 | Section 3 | Michizane, nostalgique, se remémore la gloire passée après avoir sortie une robe que lui avait offert l’empereur en remerciement d’un poème.

(fameuse scène dépit) |

SNEZ, p. 13, ZNE, p. 21 |

| Rouleau 4 | Section 4 | Michizane admire la collection de poèmes de Chūnagon Haseo. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 20-21 |

| Rouleau 5 | Section 1 | Michizane proteste envers le ciel durant sept jours au sommet du mont Tempai (天拝山) pour son injuste condamnation. Selon la légende, il s’y transforme en un dieu du tonnerre. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 22-23 |

| Rouleau 5 | Section 2 | Le cercueil de Michizane est emporté au Anraku-ji, où des hommes creusent une tombe. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 22-23 |

| Rouleau 5 | Section 3 | Michizane, transformé en esprit vengeur, visite l’habitat du prêtre Son-i au mont Hiei. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 24-25 |

| Rouleau 5 | Section 4 | Michizane attaque le Seiryō-den du palais sous la forme d’un dieu du tonnerre, faisant fuir ou tomber sous la foudre les courtisans. Seul Fujiwara no Tokihira lui fait face, sabre en main. L’artiste montre un duel dramatique entre les deux ennemis. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 24-25 |

| Rouleau 5 | Section 5 | La scène illustre la rivière Kamo débordant de son lit. La composition est centrée sur l’attelage du prêtre Tendai Son-i fendant les flots à toute allure pour se rendre au palais dans le but de pacifier l’esprit de Michizane. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 25-27 |

| Rouleau 6 | Section 1 | Mort de Fujiwara no Tokihira. En accord avec la légende, Michizane sort de son oreille sous la forme d’un serpent pour perturber les prières de guérisons du moine. Dans la cour, des hommes semblent figés. | SNEZ, p. 13, ZNE, p. 26-28 |

| Rouleau 6 | Section 2 | Le courtisan Udaiben Kintada ressuscite et fait un rapport à l’empereur à propos de l’esprit de Michizane. | SNEZ, p. 14, ZNE, p. 28-29 |

| Rouleau 6 | Section 3 | L’esprit de Michi attaque le Seiryō-den, de nouveau sous la forme d’un dieu du tonnerre. | SNEZ, p. 14, ZNE, p. 28-30 |

| Rouleau 6 | Section 4 | L’empereur Daigo entre en religion. Des courtisans et soldats vaquent dans la cour ou le palais, puis la scène montre l’empereur se faisant raser. | SNEZ, p. 14, ZNE, p. 30-31 |

| Rouleau 7 | Section 1 | Le prêtre Nichizō s’isole dans la grotte Shō-no-iwaya, s’apprêtant à faire un voyage en esprit dans les Six Mondes de la réincarnation. Une scène de transition le peint sur un nuage avec un petit esprit, puis sont décrits huit des seize purgatoires des enfers bouddhiques. La longue scène frappe par ses images de tortures, de cruauté, de feu et de sang. Il en ressort un aspect presque comique. | SNEZ, p. 14, ZNE, p. 30-36 |

| Rouleau 8 | Section 1 | Ce rouleau présente sans interruption de texte les Six Destinées de la réincarnation bouddhique (rokudō), où les êtres sensibles renaissent en fonction de leur vie précédente (du karma). L’ordre des Six Destinées dans le rouleau est le suivant :

|

SNEZ, p. 14, ZNE, p. 36-43 |

Influences

Plus d’une trentaine de versions ultérieures du Kitano Tenji engi emaki peuvent être recensées, réalisées surtout aux XIV et XVes siècles, tant par des amateurs que par des peintres fameux comme Tosa Mitsunobu en raison de la popularité croissante du culte de Tenjin[19] - [14]. Parmi les plus connues figurent la version Kōan de Tosa Yukimitsu (1278) dont le style à la couleur légère influencera plusieurs rouleaux ultérieurs[20], ainsi que la version Matsuzaki de Dōchō et Ryūshin (1311), très élégante et décorative, qui présente plusieurs différences avec la version originale[21] - [14].

Du point de vue de la narration, les versions sont en général divisées en trois branches selon la phrase introductive des rouleaux[19] :

- dans la première branche, on y trouve la première version (Jōkyū), ainsi que les rouleaux du Sugitani Jinja et de l’Egara Tenjinsha (1319) ;

- puis viennent notamment les rouleaux des temples Tsuda Tenman jinnja (1298) et Kitano Tenman-gū (1503) ;

- enfin, la dernière branche recoupe une autre version du Kitano Tenman-gū ainsi que le Matsuzaki Tenjin (1311).

La première version du rouleau a également influencé d’autres types de peintures, comme les célèbres Paravents des dieux du tonnerre et du vent de Tawaraya Sōtatsu[22], ainsi que probablement d’autres peintures représentant les voies de l’existence (rokudo-e et jikkai-zu), comme un kakemono du Eikan-dō Zenrin-ji de Kyōto[11].

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Le Kitano Tenjin Engi Emaki sur le site du Metropolitan Museum of Art de New York

- Kitano Tenjin Engi Emaki sur l’emuseum (National Institutes for Cultural Heritage)

Bibliographie

- Elise Grilli (trad. Marcel Requien), Rouleaux peints japonais, Arthaud, , 56 p.

- (ja) Shigemi Komatsu (dir.), 北野天神縁起, vol. 15, Chūō Kōronsha, coll. « Zoku Nihon no emaki », (ISBN 978-4-12-402895-9)

- (ja) Toyomune Minamoto, Tsugio Miya (dir.) et Ichimatsu Tanaka, 北野天神縁起, vol. 9, Kadokawa Shoten, coll. « Shinshū Nihon emakimono zenshū »,

- (en) Miyeko Murase, The Tenjin Engi Scrolls : a study of their genealogical relationship, université Columbia, (thèse, département Art History and Architecture)

- (en) Hideo Okudaira (trad. Elizabeth Ten Grotenhuis), Narrative picture scrolls, vol. 5, Weatherhill, coll. « Arts of Japan », , 151 p. (ISBN 978-0-8348-2710-3)

- (en) Sara L. Sumpter, « The Shôkyû version of the Kitano Tenjin engi emaki: A brief introduction to its content and function », Eras Journal, vol. 11, (ISSN 1445-5218, lire en ligne)

Notes et références

- (en) Kōzō Sasaki, « (iii) Yamato-e (d) Picture scrolls and books », Oxford Art Online, Oxford University Press (consulté le )

- Okudaira 1973, p. 32

- Shimizu 2001, p. 193-6

- SNEZ, p. 1

- Grilli 1962, p. 15

- Les esquisses d’un neuvième rouleau ont notamment été étudiées par Miho Suga dans A Study of the Underdrawings Found in the Ninth Scroll of the Jokyu Version of the Kitano Tenjin Engi Emaki, Journal of art history 135, 33-49,2-3, 1994

- (en) Sara L. Sumpter, « The Shôkyû version of the Kitano Tenjin engi emaki: A brief introduction to its content and function », Eras Journal, vol. 11, (ISSN 1445-5218, lire en ligne)

- Okudaira 1973, p. 123

- (en) « The Kitano Tenjin Engi Emaki », Metropolitan Museum of Art (consulté le )

- (en) Herbert Plutschow, « Tragic Victims in Japanese Religion, Politics, and the Arts », Anthropoetics, université de Californie à Los Angeles, vol. 6, no 2, 2000/2001 (ISSN 1083-7264, lire en ligne)

- (en) Keizo Shibusawa et al., « Pictopedia of Everyday Life in Medieval Japan compiled from picture scrolls », Report of "Systematization of Nonwritten Cultural Materials for the Study of Human Societies", université de Kanagawa, (lire en ligne)

- Okudaira 1973, p. 63

- Théo Lésoualc’h, La Peinture japonaise, vol. 25, Lausanne, Éditions Rencontre, coll. « Histoire générale de la peinture », , p. 41-42

- Christine Shimizu, L’art japonais, Flammarion, coll. « Tout l’art », , 448 p. (ISBN 978-2-08-013701-2), p. 195

- (en) Penelope E. Mason et Donald Dinwiddie, History of Japanese art, Pearson Prentice Hall, , 432 p. (ISBN 978-0-13-117601-0), p. 233

- (en) Janet R. Goodwin, Selling Songs and Smiles : The Sex Trade in Heian and Kamakura Japan, University of Hawaii Press, , 208 p. (ISBN 978-0-8248-3097-7, lire en ligne), p. 105

- (en) Mikael S. Adolphson, The teeth and claws of the Buddha : Monastic warriors and sōhei in Japanese history, University of Hawaii Press, , 212 p. (ISBN 978-0-8248-3123-3, lire en ligne), p. 122

- (en) Stephen Turnbull, Pirate of the Far East : 811-1639, Oxford, Osprey Publishing, , 64 p. (ISBN 978-1-84603-174-8, lire en ligne), p. 32

- (en) « Kitano tenjin engi », JAANUS (Japanese Architecture and Art Net Users System) (consulté le )

- Seiichi Iwao et Hervé Benhamou, Dictionnaire historique du Japon, vol. 2, Maisonneuve & Larose, (ISBN 2-7068-1632-5), p. 1556

- Okudaira 1973, p. 127-131

- Mason et Dinwiddie 2005, p. 270