Représentation de l'Angleterre georgienne chez Jane Austen

La représentation de l'Angleterre georgienne est omniprésente dans les romans de Jane Austen (1775-1817). Tout entière située pendant le règne de George III, son œuvre, qui décrit la vie quotidienne, les joies, les peines et les amours de la petite noblesse campagnarde, constitue une source d'une grande richesse pour mieux comprendre la société de l'époque.

Par Sir William Beechey.

Les romans de Jane Austen balaient tour à tour le contexte historique particulièrement tourmenté, la hiérarchie sociale, la place du clergé, la condition féminine, le mariage, ou encore les loisirs de la classe aisée. Sans que le lecteur en soit toujours pleinement conscient, de nombreux détails de la vie quotidienne, des aspects juridiques oubliés ou des coutumes surprenantes sont évoqués, qui donnent une vie et une authenticité toutes particulières à l'histoire de la société anglaise d'alors.

Cependant, la vision de l'Angleterre que présente Jane Austen est décrite de son point de vue : celui d'une femme de la petite gentry, appartenant à une famille plutôt aisée et très cultivée, bénéficiant de belles relations (« well connected »), et vivant dans un petit village de l'Angleterre rurale aux alentours des années 1800. Aussi certains aspects essentiels de l'époque georgienne (la perte des colonies américaines, la Révolution française, la révolution industrielle en marche, la naissance de l'Empire britannique, etc.) sont-ils pratiquement absents de son œuvre. C'est donc surtout l'immersion dans la vie quotidienne de l'Angleterre rurale de son temps, plutôt qu'une fresque politique et sociale, que le lecteur rencontre dans ses romans.

L'Angleterre georgienne, cadre des romans de Jane Austen

Portrait de Mr and Mrs William Hallett (1785).

Les romans de Jane Austen ont tous pour cadre la vie quotidienne en Angleterre dans la société georgienne de la fin du XVIIIe siècle et du tout début du XIXe siècle. L'époque georgienne s'est déroulée, comme son nom le laisse entendre, sous les règnes successifs des rois George Ier, George II, George III (y compris la Régence), et George IV[1], voire (comme on l'y inclut parfois), sous le règne de Guillaume IV.

Cette période est riche en évolutions et prépare l'arrivée de l'époque victorienne qui l'a suivie. Pendant la vie même de Jane Austen, la Grande-Bretagne subit tout d'abord le traumatisme de la perte de ses colonies américaines, puis s'interroge sur la Révolution française, affronte ensuite et vainc finalement l'Empire napoléonien, pour poser enfin les fondations du second Empire britannique.

Sur le plan social, c'est une société nouvelle qui émerge, avec les tout débuts de l'industrialisation, bientôt suivis, dans les premières années du XIXe siècle, d'importants troubles sociaux (telle la révolte des luddites) suscités par les mutations économiques qu'elle engendre et les inquiétudes qui l'accompagnent[2].

Les Arts aussi s'épanouissent, avec un foisonnement culturel qui touche tous les domaines : l'architecture d'abord, avec Robert Adam, John Nash et James Wyatt, et l'émergence du style néogothique[3].

La peinture s'illustre avec Thomas Gainsborough, Sir Joshua Reynolds et de nouveaux peintres comme William Turner et John Constable[4].

De son côté, la littérature connaît une pléthore de grands noms, tels que Samuel Johnson, Samuel Richardson et les poètes Coleridge, Wordsworth, Shelley, John Keats ou Lord Byron[5]. C'est une époque de développement de l'instruction féminine, ce qui n'est pas sans lien avec la prolifération des romans écrits et lus par des femmes : ainsi, Jane Austen, mais aussi avant elle Fanny Burney, Ann Radcliffe ou Maria Edgeworth[6].

L'époque georgienne est enfin celle de plusieurs interrogations et remises en cause morales. C'est à ce moment qu'apparaissent les prémices du féminisme avec Mary Wollstonecraft et son ouvrage fondateur A Vindication of the Rights of Woman (Défense des droits de la femme). La mise en question de plus en plus forte de l'esclavage est une autre évolution majeure, qui débouche peu après sur l'interdiction de la traite (1807) et finalement l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique en 1833.

Point de vue de Jane Austen

.jpg.webp)

Cependant, le but de Jane Austen n'est pas d'écrire des romans historiques ou sociaux, ni de donner une vision équilibrée et objective de l'Angleterre. Ses intrigues, essentiellement de nature « comique », c'est-à-dire avec un dénouement heureux[7], se déroulent dans la société qu'elle connaît, celle d'une petite gentry campagnarde, plutôt aisée, mais sans fortune, aux alentours des années 1800. C'est là, pour reprendre sa propre expression[N 1], « le petit morceau d'ivoire sur lequel je travaille »[8].

Aussi certains aspects pourtant essentiels de la société georgienne sont-ils ignorés ou à peine effleurés chez Jane Austen : ainsi, la perte des colonies américaines, dont la déclaration d'indépendance de 1776, qui survient alors qu'elle n'a pas un an, et la guerre elle-même avec ces anciennes colonies, qui s'achève avec le traité de Paris (1783) lorsqu'elle n'a que huit ans, ne laissent pas de trace dans ses romans.

De même, la Révolution française — à la différence des guerres napoléoniennes — la touche peu, en dehors de ce qui concerne sa cousine Eliza, dont le mari français est guillotiné à cette époque.

De même, la naissance de l'Empire britannique est un sujet bien loin de ses préoccupations, hormis ce qui touche à sa famille, c'est-à-dire l'Inde d'où viennent Eliza et sa mère Philadelphia Hancock. Les Austen sont d'ailleurs de farouches défenseurs du gouverneur général de l'Inde Warren Hastings[N 2] lorsqu'il est poursuivi pour fautes graves[9], avant d'être reconnu innocent en .

La révolution industrielle, pourtant commencée en Angleterre dans les années 1750, est absente de son environnement et de son œuvre[N 3]. La vie dans le petit village paisible de Steventon, situé dans le Hampshire où Jane Austen demeure au presbytère, la laisse éloignée de ce monde nouveau. D'ailleurs, faisant partie de la gentry, dans une famille raisonnablement aisée dont le chef est le curé du village, nourrie de la lecture du Dr Johnson[10], elle appartient à un milieu plutôt conservateur, vivant en parfait accord avec le statut qui est le sien[11].

D'autre part, son point de vue est celui d'une femme de son époque : fine, intelligente et cultivée, elle vit cependant dans un monde organisé et dirigé par les hommes. De fait, l'extrême difficulté, pour une femme, de gagner sa vie par ses propres moyens, et donc sa dépendance à l'égard du mariage pour obtenir statut social et sécurité économique[12] sont des thèmes qui la marquent et se retrouvent par conséquent dans tous ses romans.

Affrontement avec la France

Le règne de George III — si l'on y inclut la période de la Régence, exercée pendant sa maladie par son fils George IV, alors Prince de Galles — englobe toute la vie de Jane Austen et même au-delà, puisqu'il commence en 1760 juste avant le mariage de ses parents en 1764, et se termine en 1820, après la mort de l'écrivain en 1817, et la publication de ses deux romans posthumes, Persuasion et Northanger Abbey, en 1818[13].

Les deux évènements politiques majeurs du règne qui transparaissent dans l'œuvre de Jane Austen concernent tous deux la France, au travers du choc idéologique représenté par la Révolution française, et des guerres contre l'Empire napoléonien.

Révolution française

C'est au travers de sa cousine Eliza de Feuillide, mariée à un aristocrate français, que Jane Austen entend d'abord parler de la Révolution française et de sa violence. Eliza séjourne en Angleterre en 1786 et 1787, et effectue avec son mari des allers et retours entre l'Angleterre et la France entre 1788 et 1792. En , Eliza est à Margate, en Angleterre, et espère que son mari, qui a rejoint un groupe de royalistes à Turin, peut la rejoindre au mois de juin. Après un bref séjour en Angleterre pendant l'hiver 1791, il retourne ensuite en France, où il prend la défense d'une amie, la marquise de Marbeuf, accusée de conspirer contre la République. Démasqué alors qu'il essayait, en sa faveur, de suborner un témoin, il est arrêté et guillotiné[14].

Le souvenir d'Eliza de Feuillide est présent dans plusieurs des Juvenilia de Jane Austen, tels que Love and Friendship — dédié d'ailleurs à « Madame la Comtesse de Feuillide » (sic) — ou Henry and Eliza.

D'autre part, la Révolution française engendre en Angleterre un grand débat d'idées, auquel Jane Austen n'est pas étrangère, et n'est pas sans impact sur le féminisme, tel que Mary Wollstonecraft l'expose en 1792 dans son ouvrage A Vindication of the Rights of Woman (Défense des droits de la femme). En effet, Mary Wollstonecraft est proche des idées de William Godwin, Thomas Paine et Joseph Priestley, ainsi que de celles de la Révolution française. Aussi est-elle impliquée dans le débat qui agite le pays sur les idées révolutionnaires, avec comme conséquence un certain discrédit à l'encontre du féminisme et de ses aspects radicaux. Jane Austen elle-même suit ce débat et prend parti en faveur de la famille, élément de stabilité dans les tensions de cette époque tourmentée[14]. Cependant, même si ses romans ne sont guère revendicatifs, même si elle est conservatrice (tory) dans l'âme, comme le reste de sa famille[15], son œuvre conserve suffisamment la marque des convictions qu'elle se forge pour qu'on y ait vu certains aspects féministes[16] (par exemple, par la façon dont est dépeinte l'attitude du général Tilney envers Catherine Morland, dans Northanger Abbey[17]).

Dans le domaine des idées également, Jane Austen ne s'exprime pas sur le thème de l'abolition de l'esclavage. Cependant, la lecture post-coloniale de son œuvre, et en particulier de Mansfield Park, tend à montrer, au travers de quelques remarques échangées par ses personnages, que Jane Austen était consciente de la question et de ses enjeux moraux[18].

La Royal Navy, fierté de l'Angleterre

James Gillray, vers 1798.

Au cours du quart de siècle, ou à peu près, pendant lequel l'Angleterre affronte le déferlement des forces de l'Empire napoléonien, la Royal Navy constitue son plus sûr rempart et sa plus grande source de fierté.

Le souvenir attendri de ses frères Francis et Charles habite plusieurs des romans de Jane Austen : c'est le cas dans Persuasion où l'on rencontre l'amiral Croft et Frederick Wentworth, mais aussi dans Mansfield Park où William, le frère préféré de l'héroïne, Fanny Price, commence une carrière d'officier qui s'annonce brillante.

Si risquée qu'elle soit, cette carrière militaire peut offrir gloire et fortune, au travers de l'argent des prises de guerre (prize money) : tout navire ennemi capturé est en effet revendu avec sa cargaison au gouvernement britannique et l'argent de cette vente réparti entre les membres de l'équipage[19]. Le héros masculin de Persuasion, le capitaine Wentworth, a ainsi accumulé dès 1814 la jolie somme de 25 000 livres (l'équivalent de plusieurs millions d'euros d'aujourd'hui), et l'amiral Croft, lui, a rassemblé une fortune suffisante pour lui permettre d'envisager l'achat d'un domaine dans le Somerset[19].

Régiments de la milice

Les menaces militaires qui planent sur l'Angleterre pendant cette période entraînent également la constitution de régiments de milice (militia) destinées à faire face à toute éventualité. L'enrôlement dans ces milices, levées par comté, garantit à leurs titulaires qu'ils n'ont pas à aller se battre en territoire étranger. Henry Austen, le frère préféré de Jane, s'engage ainsi dans la milice avant de devenir banquier.

On retrouve le souvenir de ces miliciens sanglés dans leurs beaux uniformes rouges dans Pride and Prejudice, où le régiment auquel appartient George Wickam enflamme l'imagination des jeunes filles des alentours[20].

Hiérarchies sociale et économique

Échelle des revenus dans les romans de Jane Austen

02.jpg.webp)

Par William Ward, d'après James Ward.

Par John Francis Rigaud.

Portrait de 1768, par Pompeo Batoni.

L'échelle des revenus qui apparaît dans les romans de Jane Austen permet de mieux situer le statut social de ses différents personnages. Sauf dans le cas des héritières — pour lesquelles on parle de leur fortune globale — ces revenus sont toujours annuels.

Il est d'ailleurs aisé de calculer les revenus annuels correspondant à une fortune donnée, puisque celle-ci, placée en fonds gouvernementaux, rapporte 5 % l'an (4 % seulement dans le cas d'un placement modeste). Ainsi, la fortune de 20 000 livres de Caroline Bingley (Pride and Prejudice) lui assure un revenu de 1 000 livres par an, somme déjà importante qui assure tout ce que l'on peut considérer comme nécessaire (competence) pour mener une vie agréable, y compris une voiture[21]. Les romans de Jane Austen dessinent toute une hiérarchie qui implique des modes de vie bien différents.

- Cent livres par an : dans les romans de Jane Austen, c'est là un revenu très inférieur, celui d'un pauvre vicaire, par exemple, d'un fonctionnaire travaillant dans les bureaux, ou d'un petit commerçant. C'est pourtant un revenu déjà satisfaisant, quand on le compare à celui d'un travailleur agricole de l'époque, qui peut n'être que de vingt-cinq livres par an[N 4], y compris les travaux exceptionnels à l'époque des moissons[22]. Avec 100 livres par an, on peut envisager au mieux d'avoir à son service une bonne à tout faire, comme Mrs Jennings le recommande à Edwards Ferrars et Lucy Steele (Sense and Sensibility), lorsqu'ils apparaissent sur le point de se marier avec seulement ce niveau de revenu[23].

- Deux cents livres par an : c'est le revenu des parents de Jane Austen quatre ans après leur mariage en 1764 ; ce montant, pourtant double de ce dont ils disposaient au début de leur union, suffit difficilement du fait de l'arrivée de leurs enfants. Trois cents livres seraient mieux en rapport avec leurs besoins, même si c'est pourtant le revenu dont le colonel Brandon dit à Edward Ferrars (Sense and Sensibility) que c'est une gentille somme pour un célibataire, mais « insuffisante pour lui permettre de se marier »[23].

- Quatre cents, ou mieux, cinq cents livres par an : c'est là le seuil à partir duquel on peut commencer à mener la vie qui convient à une personne de la gentry. C'est le revenu dont dispose Mrs Dashwood (Sense and Sensibility), et qui lui permet d'offrir une existence décente à ses trois filles, avec deux servantes et un serviteur, mais ni voiture ni chevaux.

- Sept cents à mille livres par an permettent d'envisager une voiture : lorsque George Austen, le père de Jane, atteint un revenu de 700 livres, il s'en procure une, même s'il se rend vite compte que c'est un plaisir un peu trop coûteux[24]. Il reste possible cependant d'avoir une voiture sans avoir de chevaux à soi, comme le fait Mr Knightley (Emma) qui, malgré ses revenus, est ennemi des dépenses inutiles[25].

- Deux mille livres par an peuvent sembler une somme très confortable, même pour un gentilhomme. C'est par exemple le revenu du colonel Brandon (Sense and Sensibility). Mais c'est aussi celui de Mr Bennet, qui peine à bien vivre sur cette somme avec sa femme et ses cinq filles. Il est vrai cependant que ses talents en matière d'économie domestique sont assez piètres[24].

- Quatre mille livres et au-delà marquent le seuil à partir duquel même un gentilhomme cesse de trop avoir à compter[24]. Ce sont les revenus dont disposent Henry Crawford, Mr Rushworth (Mansfield Park), Bingley et Mr Darcy (Pride and Prejudice), ce dernier disposant de 10 000 livres annuelles, et Mr Rushworth de 12 000 livres[24]. À ce niveau de revenu, on dispose d'un manoir, voire d'un château, d'une ou plusieurs voitures et de tout l'équipage nécessaire, et certainement aussi d'une maison à Londres pour pouvoir passer l'hiver dans la capitale.

Mais ces revenus, si importants soient-ils, sont encore dépassés par les 100 000 livres bien réelles dont dispose chaque année le propriétaire de Chatsworth House, le duc de Devonshire[26] - [N 5].

Il demeure cependant que l'univers de Jane Austen est un monde privilégié qui masque la rudesse des conditions de vie de la grande majorité de la population rurale, misérable, sans éducation, et brutale. Ainsi, les distractions quotidiennes comprennent des combats de chiens et des combats de coqs, partout présents. Dans le climat de l'époque, cette brutalité est considérée par beaucoup d'hommes politiques comme nécessaire pour accoutumer les Britanniques à la vue du sang et forger le vrai caractère anglais, assimilé à celui du bulldog (the true British bull-dog character)[27].

La gentry

Les romans de Jane Austen se situent dans le contexte social de la gentry, à laquelle Jane Austen appartenait elle-même. Ses héroïnes sont parfois sans fortune (Pride and Prejudice, Mansfield Park), ou au contraire très aisées (Emma), mais le milieu reste le même.

Le gentleman

La notion de gentry en Angleterre est plus souple que celle de « noblesse » en France : un gentleman, appartenant à la petite gentry, se distingue par ses qualités personnelles tout autant que par sa qualité de propriétaire terrien (landed gentry). Il n'a pas besoin de se prévaloir, comme son homologue français, le gentilhomme, de « quartiers de noblesse » ni d'une particule nobiliaire.

Venu supplanter le franklin (propriétaire foncier libre), qui occupait au Moyen Âge le rang le plus bas de la noblesse, le simple gentleman vient donc après l’Esquire (titre dérivé de Squire, c'est-à-dire écuyer)[N 7], lui-même inférieur — par ordre de préséance croissant — au Knight (chevalier), au Barone (baronnet), au Baron (baron), au Viscount (vicomte), à l’Earl (comte), au Marquess (marquis), et enfin au Duke (duc). Seuls les titres de Baron ou supérieurs appartiennent à la pairie (peerage), dont ne font donc pas partie les simples chevaliers ou les baronnets.

C'est le gentleman de l'époque georgienne qui annonce celui de l'époque victorienne, en mettant en place un code de conduite fondé sur the three Rs (« les trois R ») : Restraint, Refinement and Religion (Retenue, Raffinement et Religion)[28]. Sous le règne de George III, les Britanniques commencent à se démarquer, par leur réserve et le contrôle de leurs émotions, des peuples du Sud de l'Europe dotés au contraire d'un tempérament bouillant[29]. Pourtant, la littérature du XIXe siècle fait encore une large place à l'émotion, souvent poussée, comme chez Dickens, jusqu'au pathos[30].

Châtelains, châteaux et parcs

Les écarts de revenus et de fortune que reflètent les romans de Jane Austen sont considérables. Dans la société georgienne réelle, le duc de Devonshire entretient une maisonnée de 180 personnes dans son magnifique château, Chatsworth House, pour l'alimentation de laquelle on abat chaque semaine cinq bœufs et quinze moutons[32]. En contrepartie de cette richesse, il est d'usage que le seigneur des lieux, lorsque la mauvaise saison s'installe et que le combustible se fait rare, utilise ses vastes cuisines pour faire préparer des soupes épaisses que l'on distribue aux villageois les plus nécessiteux[32].

Le XVIIIe siècle est en Grande-Bretagne une période d'enrichissement considérable[33] ; la noblesse habite alors de somptueux châteaux, parmi lesquels se trouvent Blenheim, Knole House, Castle Howard, ou bien sûr Chatsworth, qui tous rivalisent avec les plus belles demeures de la famille royale[34]. Le style des châteaux et manoirs qui se construisent au début du siècle en est presque toujours palladien, avec le grand architecte William Kent. Ce style strictement palladien s'assouplit ensuite, dans la seconde moitié du siècle, avec Robert Adam. On peut penser que Rosings Park, le château de Lady Catherine de Bourgh (Pride and Prejudice), et Mansfield Park, que Jane Austen décrit tous deux comme « modernes », appartiennent au style des châteaux construits par Robert Adam[35].

À cette même époque, les riches propriétaires passent beaucoup de temps et dépensent beaucoup d'argent à embellir le parc qui entoure leur château, à rendre plus impressionnante l'arrivée sur celui-ci et la vue dont on peut jouir de ses fenêtres. Le célèbre paysagiste anglais « Capability » Brown exerce en effet ses talents pendant la période georgienne, et gagne son surnom par son affirmation favorite selon laquelle tel ou tel parc offrait a great capability of improvement, « une grande capacité d'amélioration »[32]. La beauté des parcs anglais devient d'ailleurs à cette époque un symbole d'identité nationale, lorsque Horace Walpole, en 1780, en oppose le style naturel — expression de liberté — à l'ordonnancement géométrique du jardin à la française, qui témoigne, affirme-t-il, de l'autoritarisme du régime politique de la France[36].

C'est l'image de ce souci d'esthétique paysagère que l'on retrouve dans Mansfield Park, lors de la longue discussion au cours de laquelle Mr Rushworth expose ses ambitions pour embellir le parc de son château de Sotherton et les perspectives qu'il offre[32].

À la suite de Capability Brown, Humphry Repton — également en réaction aux jardins à la française[37] — va encore plus loin en mariant harmonieusement manoirs ou châteaux eux-mêmes avec la nature qui les environne[38], là où Capability Brown se contentait de les entourer de pelouses. C'est lui qui, à Adlestrop, dans le Gloucestershire, où vivent les cousins Leigh de Jane Austen, remodèle le vaste parc d'Adlestrop House pour le fondre avec le jardin du presbytère adjacent et détourne un cours d'eau pour composer un ravissant paysage que l'on peut admirer tant du manoir que du presbytère[19].

Le souvenir de la beauté des parcs anglais est une constante des romans de Jane Austen, qui y associe les poèmes de William Cowper, chantre des campagnes anglaises. Et — en parfaite adhésion aux critères esthétiques prônés par Thomas Whately dans son Observations on Modern Gardening de 1770[N 9] - [39] — la description du parc des châteaux qu'elle y met en scène a autant d'importance que celle du château lui-même, car c'est l'union harmonieuse et naturelle des deux qui fait la beauté du lieu, en particulier à Pemberley, le domaine de Mr Darcy :

« [Pemberley House] was a large, handsome, stone building, standing well on rising ground, and backed by a ridge of high woody hills — and in front, a stream of some natural importance, was swelled into greater, but without any artificial appearance. Its banks were neither formal, nor falsely adorned. Elizabeth was delighted. She had never seen a place for which nature had done more, or where natural beauty had been so little counteracted by an awkward taste[40].

C'était un vaste et beau bâtiment de pierre, bien campé sur un terrain montant, et adossé à une crête de hautes collines boisées — et, sur le devant, un ruisseau d'une certaine importance naturelle, que l'on avait fait se gonfler encore en un cours d'eau plus important, mais sans aucune apparence d'artifice. Ses berges ne laissaient voir ni l'action de l'homme, ni des embellissements mensongers. Elisabeth était ravie. Elle n'avait jamais vu un lieu pour lequel la nature avait autant fait, ou dont la beauté naturelle avait été aussi peu contrariée par un goût malencontreux. (Pride and Prejudice) »

Place du clergé

Le clergé occupe une place essentielle dans l'œuvre de Jane Austen, plus encore que la Royal Navy, car son père lui-même était clergyman (membre du clergé), ainsi que son frère James et — pour un temps du moins — son frère Henry. Les principes moraux que son père inculque à ses enfants se retrouvent dans les règles morales qui jalonnent ses romans[42].

Les clergymen pouvaient occuper des fonctions de curé (vicar), responsable d'une paroisse, ou encore de vicaire (curate). La position du clergé dans la société est à cette époque particulière à plusieurs égards. En premier lieu, la profession de clergyman est un métier comme un autre, que tout homme doté d'une bonne moralité, d'une solide éducation et d'une belle diction peut envisager sans avoir besoin d'afficher une vocation inébranlable[43]. On voit ainsi dans Mansfield Park Mary Crawford souligner, devant Edmund Bertram, les vertus d'une carrière militaire — à son sens plus prestigieuse — plutôt que d'entrer dans les ordres[44].

C'était ensuite — comme le rappelle la même Mary Crawford — l'assurance d'une rente de situation, sans faire beaucoup d'effort, au travers du « bénéfice » (living) attaché au poste de curé (vicar)[45].

Enfin, loin d'empêcher de fonder une famille, appartenir au clergé permet, grâce au « bénéfice », de disposer tout de suite d'un revenu suffisant, là où un officier de marine peut devoir attendre des années pour amasser un pécule lui assurant une rente analogue.

Le curé d'une paroisse peut accéder au statut social d'un propriétaire terrien[20], en étant de plus auréolé du prestige d'une éducation souvent bien au-dessus de la moyenne. Ainsi, le père de Jane Austen, George Austen, est diplômé d'Oxford, comme l'est Edmund Bertram dans Mansfield Park. De même, à peine plus tard, le père des sœurs Brontë, Patrick Brontë, sera diplômé de Cambridge[46].

En échange de ce revenu assuré, le curé n'a que peu d'efforts à fournir, d'autant qu'il n'est pas obligatoire qu'il soit présent toute l'année dans sa cure[47]. Toutefois, nombre d'hommes d'Église s'adonnent avec passion aux devoirs de leur charge : tel est le cas, aux débuts du XIXe siècle, de Patrick Brontë précédemment cité.

Le clergé dans les romans de Jane Austen

Les romans de Jane Austen offrent de nombreux portraits de clergymen : Mr Collins dans Pride and Prejudice, Edward Ferrars dans Sense and Sensibility, Henry Tilney et le père de Catherine Morland dans Northanger Abbey, ou encore Edmund Bertram et le Dr Grant[N 10] dans Mansfield Park sont autant d'occasions de décrire cette profession de façon contrastée. Même Emma (avec le mari de Miss Augusta Hawkins, de Bristol) et Persuasion (avec le mari d'Henrietta Musgrove) évoquent également le clergé[48], de façon certes beaucoup plus lointaine.

Malgré l'attachement de Jane Austen pour son père, elle peut être sans indulgence à l'égard du clergé. Mr Collins, obséquieux avec les puissants, arrogant avec les faibles, moralisateur et borné, donne dans Pride and Prejudice l'exemple de ce qu'un clergyman ne doit pas être[47]. Pourtant, malgré ses défauts, il apparaît plus impliqué dans sa fonction qu'un Edward Ferrars ou un Henry Tilney[49].

De fait, Henry Tilney, absent de sa paroisse la moitié de son temps et s'en allant à Bath prendre des vacances[50], témoigne malgré ses qualités intellectuelles et morales, du manque d'engagement de certains clergymen à l'égard de leurs ouailles[47].

Edward Ferrars fait preuve, quant à lui, d'une vocation plus affirmée dans Sense and Sensibility, quand il affirme « avoir toujours préféré l'Église » pour le choix d'une profession, bien que sa famille considère une carrière dans l'armée ou dans la Royal Navy comme « plus appropriée », ou le droit plus digne d'un gentleman[51].

Seul sans doute, Edmund Bertram témoigne dans Mansfield Park d'une inébranlable vocation, que tout le charme et la séduction de Mary Crawford ne parviennent jamais à entamer. Même si elle s'y emploie avec ténacité, lui vantant sans cesse les mérites et le prestige supérieurs d'une carrière militaire, la solidité des principes d'Edmund, sa conviction profonde, lui permettent cependant de ne jamais douter.

Revenus du clergyman

Les revenus d'un clergyman varient grandement selon le « bénéfice » (living) de la paroisse qui lui est attribuée. Si une petite paroisse rurale pauvre, comme celle de Steventon, pouvait ne rapporter qu'une centaine de livres par an[N 11] - [47], une belle paroisse pouvait en rapporter près de £1 000. L'attribution de la cure, et donc du bénéfice qui y est attaché, est du ressort du seigneur du lieu (ce droit d'attribution s'appelle advowson[47]). Les deux composantes du bénéfice d'une cure proviennent « de la dîme et de la glèbe » (tithe and glebe)[52] revenant à la paroisse rattachée à la cure.

La dîme

La « dîme » (tithe) assure en principe au clergyman 1/10e du produit de toutes les terres cultivées de la paroisse ; elle constitue une sorte d'impôt, qui existe en Angleterre depuis le IXe siècle, et dont le « percepteur » attitré est le clergyman lui-même[53].

Cependant, le bénéficiaire de la dîme est — de droit — non pas le curé (vicar) (qui peut ne s'en voir allouer qu'une partie), mais le recteur ; aussi, lorsque, dans Sense and Sensibility, le colonel Brandon informe Edward Ferrars que « Delaford est un rectorat », il l'informe du même coup qu'en se voyant attribuer cette paroisse, Edward Ferrars serait le bénéficiaire de la totalité de la dîme correspondante[53]. Le père de Jane Austen, George, est lui-même « recteur » de Steventon.

Il faut gérer ce revenu, en allant le collecter. La dîme en effet, dans une économie rurale pauvre, est souvent payée en nature, ce qui conduit le pasteur à disposer d'une tithe barn, une « grange dîmière » où il entrepose le produit de sa collecte. Il faut aussi « négocier » avec ses administrés, pour faire rentrer tout ce qui est dû. Ce rôle de collecteur d'impôt n'est pas toujours bien vécu par les habitants de la paroisse, et prend une part importante de l'emploi du temps du curé, au point que Mr Collins, lors du bal des Bingley, (Pride and Prejudice) place cette mission en tête de ses devoirs, avant même l'écriture des sermons, qui n'arrive qu'au second rang. Le « protecteur » (patro) de la cure ou du rectorat est bien entendu lui-même favorable au développement des revenus ainsi perçus par le titulaire, puisqu'il augmente ainsi la valeur du « bénéfice » qu'il a le pouvoir de vendre ou d'octroyer[53].

Le « protecteur » de la cure est un personnage majeur de la région. C'est par exemple Lady Catherine de Bourgh, patron de Mr Collins (Pride and Prejudice), ou le colonel Brandon dans Sense and Sensibility. Ce protecteur peut d'ailleurs vouloir en réserver l'avantage pour un fils cadet, comme le font précisément Sir Thomas Bertram, vis-à-vis d'Edmund dans Mansfield Park, ou le général Tilney en faveur d'Henry dans Northanger Abbey.

La « glèbe »

La « glèbe », pour reprendre le terme anglais consacré (the glebe), est un terrain donné à l'Église, bien souvent dans un passé lointain, et dont le bénéfice est destiné au clergyman auquel est attribuée la charge correspondante[54]. Ceci fait nécessairement du clergyman un fermier, dont l'activité à ce titre représente une part importante de son temps. Ainsi le pasteur Trulliber, dans le roman de 1742 d'Henry Fielding, Joseph Andrews, consacre-t-il six jours sur sept à ses activités de fermier[54], et le pasteur Adams, lorsqu'il se rend chez lui, le trouve-t-il « un tablier autour de la taille, un seau à la main, revenant de nourrir ses cochons »[55] ; sans aller jusque-là, ce nécessaire travail de fermier réduit encore le temps réellement consacré aux tâches proprement religieuses.

Condition féminine

Éducation

À l'époque de Jane Austen, les pensionnats pour jeunes filles existent déjà, même si, dans l'aristocratie, c'est le recours à une gouvernante qui est la solution normale pour former les filles de la famille.

Ainsi, dans Emma, la jeune Harriet Smith, d'origine très modeste, est placée dans le pensionnat de Mrs Goddard pour y recevoir un minimum d'éducation. En revanche, Emma Woodhouse, appartenant à une excellente famille disposant d'une belle fortune, a sa propre gouvernante, Miss Taylor. Et Lady Catherine de Bourgh (Pride and Prejudice) se montre scandalisée d'apprendre que les cinq filles Bennet, qui appartiennent à la petite gentry, n'ont pas bénéficié des services d'une gouvernante[56].

Jane Austen elle-même, dont la famille est moins aisée que celle des Bennet[57], se forme essentiellement au contact de son père et de ses frères, et par la grande fréquentation de la riche bibliothèque paternelle.

Métiers féminins

La gouvernante est tout habillée de noir, ce qui marque son statut, en fort contraste avec la demoiselle de la maison.

Le développement très progressif de l'instruction chez les filles est à mettre en relation avec l'absence de métiers féminins pour une jeune fille de bonne famille, à l'exception précisément d'un travail de gouvernante, ou de maîtresse d'école. D'ailleurs, l'idée même qu'une femme puisse avoir une profession, avec le statut et l'indépendance financière qui l'accompagnent, relève de l'impensable. Comme l'écrit en 1792 Mary Wollstonecraft dans son fameux A Vindication of the Rights of Woman (Défense des droits de la femme)

« How many women thus waste away the prey of discontent, who might have practiced as physicians, regulated a farm, managed a shop, and stood erect, supported by their own industry, instead of hanging their heads?

Combien de femmes dépérissent ainsi en proie au mécontentement, alors qu'elles auraient pu exercer comme médecins, diriger une ferme ou gérer une boutique, et se tenir debout, vivant de leur travail, au lieu de courber la tête[58]? »

Cet état de fait est bien connu de Jane Austen, puisque, non mariée, elle cherche elle-même dans la vente de ses romans un moyen de contribuer à gagner sa vie par son travail. Son œuvre reflète parfaitement sa situation — sans qu'elle s'en insurge directement — et ne montre guère les femmes que dans des activités domestiques, en dehors de celles qui enseignent, soit comme gouvernante, soit dans un pensionnat. La situation de Jane Fairfax, dans Emma, en est la meilleure illustration : d'extraction très humble, mais intelligente, cultivée, proche de l'idéal de la femme « accomplie » (ainsi, elle chante et joue du piano à la perfection), elle n'a comme seul avenir qu'un poste de gouvernante chez des gens qui lui sont bien inférieurs par le talent[N 12].

Lady Bertram (Mansfield Park), dont Jane Austen raille les travers, offre au contraire un parfait exemple de l'idéal, alors à la mode, de la femme élégante et oisive si fortement dénoncé par Mary Wollstonecraft[59].

Droits

Par John Opie, Tate Gallery.

La situation des femmes qui apparaissent dans les romans de Jane Austen laisse parfois entrevoir l'infériorité de leur condition, tant sur le plan juridique que financier.

Ainsi, selon William Blackstone, dans ses Commentaries on the Laws of England (Oxford, 1765), ses « Commentaires sur les lois anglaises », l'homme et la femme, par le mariage, ne sont plus qu'une seule et même personne : pendant le mariage, la personnalité juridique de la femme est réputée suspendue, et tout ce qu'elle fait l'est sous la protection de son mari (under his cover). De ce principe découlent les droits, les devoirs et les incapacités juridiques réciproques des époux. Ainsi un homme ne peut ni faire une donation à sa femme, ni signer un pacte avec elle, car cela supposerait qu'elle ait une existence légale autonome. Il peut en revanche lui transmettre des biens par une disposition testamentaire, puisque la couverture juridique de la femme (coverture) cesse avec la mort du mari.

Une femme qui subit un préjudice touchant à sa personne ou à ses biens ne peut intenter une action en justice qu'avec l'agrément et l'action en justice de son mari. Inversement, on ne peut attaquer une femme en justice qu'en attaquant son mari[60].

Cette absence de personnalité juridique pour la femme mariée est au centre de la retentissante et longue affaire de divorce qui oppose, à partir des années 1830, Caroline Norton à son mari, ivrogne et brutal[61].

De fait, après avoir subi pendant des années ce mariage désastreux, elle quitte finalement son mari, qui a la garde exclusive de leurs trois fils (l'un d'entre eux mourra d'ailleurs, faute de soins). Elle découvre alors que celui-ci est — de par la loi, qui ne reconnait qu'à lui une existence juridique — le seul bénéficiaire des droits d'auteur de Caroline Norton, sur lesquels elle comptait pour assurer sa situation financière ; qui plus est, dans le même temps, il se refuse à lui verser la pension dont il avait pourtant convenu.

Malgré cette affaire, ce n'est qu'en 1882, avec le Married Women's Property Act (la loi sur la propriété des femmes mariées) que les droits des femmes mariées rejoignent ceux des femmes non mariées (dites feme sole), avec le droit de conserver la propriété de leurs biens propres[62].

On rencontre dans Sanditon une référence à la perte du contrôle de leurs biens qui guette les femmes mariées, lorsque le mari de Lady Denham — contrairement aux intentions qu'on lui prêtait — ne parvient pas à « enrichir sa famille » à la suite de son mariage avec elle ; car « elle avait trop bien veillé à ne rien mettre hors de son propre contrôle »[N 13] (she had been too wary to put anything out of her own power)[63].

Dans le domaine de la transmission du patrimoine, les femmes peuvent également être défavorisées — mais sans qu'il s'agisse là d'une règle générale — au travers du système de l’entail : ce terme juridique ancien désigne en effet une propriété reçue en héritage, consistant en biens immobiliers, et qui ne peut être ni vendue, ni transmise par héritage ni aliénée par son propriétaire de quelque façon que ce soit, mais qui est — à la mort du propriétaire — juridiquement transmise à certains héritiers répondant à certains critères[64].

Ce dispositif peut ainsi être utilisé pour que l'héritage en question reste dans une lignée mâle de la famille : il est alors réservé aux héritiers mâles selon le critère dit fee tail male[64]. Ainsi, dans Pride and Prejudice, les biens immobiliers de Mr Bennet sont-ils frappés d'un entail de ce type, et reviennent à sa mort à un lointain cousin ; la veuve de Mr Bennet et ses filles se retrouvent alors à la rue, chassées de leur maison, idée qui obsède Mrs Bennet et la pousse à chercher de riches partis pour ses filles.

Bals et sortie dans le monde

Dans une Angleterre où les convenances (propriety) sont essentielles, les occasions offertes aux jeunes gens des deux sexes de se rencontrer et de pouvoir parler en tête-à-tête sont rares. Ce sont les bals, avec l'attrait de la musique, rares eux aussi, et de l'exercice offert par la danse, qui favorisent les rapports sociaux[N 14]. Même si les contacts physiques que permettent la contredanse ou plus tard le quadrille[N 15] sont fort limités, la possibilité d'avoir un partenaire attitré, qui réserve plusieurs danses au cours du bal, est un prélude indispensable aux fiançailles.

Pour avoir le droit de participer à un bal, cependant, encore faut-il que les parents considèrent que la jeune fille est en âge de sortir. Ses débuts dans le monde marquent donc une étape de sa vie, celle à partir de laquelle elle peut prétendre aux fiançailles et au mariage.

On voit ainsi, dans Mansfield Park, Mary Crawford s'enquérir avec beaucoup d'intérêt pour savoir si Fanny Price est ou n'est pas out (« sortie [dans le monde] »), y est ou n'y est pas encore autorisée par sa famille. Car, explique-t-elle à Edmund Bertram, « Fanny est venu dîner un soir au presbytère avec le reste de la famille, ce qui laisse penser qu'elle est out ; mais elle a si peu parlé à cette occasion que je doute qu'elle le soit vraiment »[66].

La question nécessite réflexion lorsqu'il y a plusieurs filles dans la même famille : en effet, laisser sortir les cadettes alors que l'aînée n'est pas encore mariée, c'est prendre le risque que ses sœurs plus jeunes attirent un prétendant qu'elle-même aurait pu souhaiter, la mettant en danger de rester vieille fille[67].

Aussi est-il naturel de ne laisser sortir les plus jeunes sœurs qu'une fois leurs aînées mariées. Qu'il n'en soit pas ainsi chez les Bennet vaut à Elizabeth Bennet un haussement de sourcils désapprobateur, lors de l'interrogatoire que lui fait subir Lady Catherine de Bourgh dans Pride and Prejudice[67]. Cela paraît d'autant plus important que la femme mariée a préséance sur ses sœurs encore célibataires, ainsi que la plus jeune des cinq filles Bennet, Lydia, ne manque pas de le rappeler avec impertinence[N 16] à Miss Bennet (Jane, la fille aînée[N 17]) après son propre mariage[68].

Le rôle du bal en tant que prélude au mariage est si marqué que les couples mariés s'abstiennent bien souvent d'aller eux-mêmes sur la piste de danse : ainsi, Mr Elton, tout juste marié, déclare-t-il à Mrs Weston au cours d'un bal : « I feel myself rather an old married man. My dancing days are over »[69] (« Je me sens plutôt comme un vieux marié. L'époque où je dansais est révolue »).

Fiançailles

Sense and Sensibility, illustration de Hugh Thomson.

Les fiançailles, prélude au mariage, sont une promesse de mariage (engagement), qui peut certes être rompue, mais non sans créer un certain scandale chez les familles concernées. D'ailleurs, Edward Ferrars, lui, se considère comme définitivement engagé par les promesses échangées en secret avec Lucy Steele, même après avoir cessé d'aimer celle avec qui il s'est imprudemment fiancé quatre ans auparavant[70].

Cet « engagement » pris par les deux jeunes gens peut être secret, en effet, comme c'est aussi le cas dans Emma pour Franck Churchill et Jane Fairfax. Il peut aussi ne pas être explicite, mais se révéler aux yeux des proches par toute une série d'indices, tels que ceux qui unissent Marianne et Willoughby dans Sense and Sensibility : appeler simplement une jeune fille « Marianne », et non « Miss Marianne » (ou « Miss Dashwood », s'il s'était agi de l'aînée), est une indication sérieuse que les jeunes gens sont très intimes. Si la jeune fille laisse son prétendant lui prendre une mèche de cheveux, alors les fiançailles sont quasi certaines[71].

Consentement des parents

Depuis , date d'entrée en application du Lord Hardwicke's Marriage Act (la « loi sur le mariage de Lord Hardwicke »), voté l'année précédente par le Parlement, il était indispensable, lorsque l'un des futurs époux n'avait pas au minimum vingt-et-un ans, qu'il ou elle obtienne le consentement de ses parents.

Aussi voit-on les prétendants à la main d'Elizabeth Bennet — qui n'a pas encore vingt-et-un ans, comme elle l'avoue à Lady Catherine — s'en aller la demander à ses parents, c'est-à-dire tout particulièrement à son père.

Au-delà de leur indispensable consentement, les parents ont également un grand poids lorsqu'il s'agit de choisir un époux pour leurs enfants. C'est le thème de Lady Susan, où Lady Vernon met tout en œuvre pour contraindre sa fille Frederica à épouser l'homme qu'elle lui a choisi :

« Some mothers would have insisted on their daughter's accepting so great an offer on the first overture […] Instead of adopting so harsh a measure, (I) merely propose to make it her own choice by rendering her life thoroughly uncomfortable till she does accept him.

Certaines mères auraient insisté pour que leur fille accepte une offre aussi considérable dès la première demande […] Au lieu d'adopter une mesure aussi dure, je me propose simplement de l'amener à en faire son choix en lui rendant systématiquement la vie difficile jusqu'à ce qu'elle accepte de l'épouser[72]. »

Gretna Green

Si la loi anglaise exige donc le consentement des parents en dessous de 21 ans, la loi écossaise, elle, reste plus tolérante, puisque l'on peut s'y marier dès 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles, même sans consentement des parents[73]. Aussi Gretna Green, première ville écossaise rencontrée en venant d'Angleterre, est-elle à l'époque de Jane Austen la destination la plus prisée pour les couples trop jeunes, mais désireux de se marier. C'est ainsi à Gretna Green que Lydia Bennett croit se rendre pour se marier, à seize ans à peine, avec l'homme en compagnie duquel elle s'est enfuie.

Dangers des représentations théâtrales privées

La famille de Jane Austen a elle-même connu un semblable scandale en , lorsque Thomas James Twisleton (un parent de Cassandra Leigh, la mère de Jane Austen) et Miss Charlotte Ann Frances Wattell s'enfuient pour se marier[74], bien que tous deux soient encore mineurs, après avoir eu une liaison alors qu'ils jouent dans une représentation amateur de la pièce Julia, or the Italian Lover[N 18] de Robert Jephson[75].

Cet incident, qui touche directement la famille de Jane Austen du côté de sa mère, est à la base du long passage de Mansfield Park condamnant le danger moral présenté par le théâtre amateur[76], considéré comme une véritable incitation à la débauche, conformément à une idée solidement ancrée à l'époque[77].

Ces représentations privées (theatricals) sont alors assez fréquentes, puisque Jane Austen elle-même assiste dès l'enfance à des pièces où jouent ses frères et surtout, à l'occasion des fêtes de Noël 1787, sa séduisante et exotique cousine Eliza de Feuillide, âgée à cette époque de vingt-six ans, alors qu'elle-même n'en a que douze. Henry, l'un des frères de Jane, et Eliza se livrent à cette occasion à un flirt appuyé et il n'est pas interdit de penser que le scandale Twisleton-Wattell va contribuer à la fin des représentations théâtrales privées chez les Austen[77].

La femme « accomplie »

Une femme accomplie, qui attire l'admiration des hommes par ses talents d'ornement (accomplishments), doit maîtriser tant de choses que, comme le dit Elizabeth Bennet à Mr Darcy, « je suis plutôt surprise maintenant que vous en connaissiez une seule » (« I rather wonder now at your knowing any »)[78].

Accomplishments

Car longue est la liste des accomplishments, ainsi que le montre Pride and Prejudice, lors de la discussion sur ce sujet entre Mr Darcy, Mr Bingley, Miss Bingley et Elizabeth Bennet.

Si Mr Bingley a tout d'abord des exigences limitées en la matière (peindre de petites tables, broder des éventails, tricoter des bourses), Mr Darcy a en tête des talents beaucoup plus sérieux, tels qu'une connaissance approfondie de la musique, du chant, du dessin, de la danse, des langues modernes, et, ajoute-t-il, la culture de l'esprit par la lecture. À quoi Miss Bingley ajoute l'exigence d'une certaine allure, une façon de marcher, une contenance, de bonnes manières, et, bien sûr, la maîtrise du piano-forte[79].

Finalité

Les romans de Jane Austen donnent plusieurs pistes sur le but de ces accomplishments. Si certains d'entre eux sont utiles sur un plan domestique, comme la broderie, d'autres ne peuvent guère être d'une quelconque utilité pratique, comme la connaissance du français (un accomplishment essentiel à l'époque) alors que la guerre avec la France fait rage. Le but apparaît donc beaucoup plus de faire honneur à son (futur) mari, en acquérant des connaissances, une allure et des manières digne d'une dame.

Mais un autre aspect ressort souvent : c'est sur les femmes que repose en effet l'agrément de la vie en société. À une époque où les occasions d'entendre de la musique sont rares et coûteuses, une femme musicienne peut charmer les invités de quelques pièces de piano, voire chanter comme le font Emma Woodhouse et Jane Fairfax (Emma) lors de la soirée chez les Cole[80], ou encore fournir l'accompagnement musical indispensable à un bal improvisé. De même, en l'absence de procédé photographique, c'est du talent de dessinatrice ou d'aquarelliste des jeunes femmes que dépend la seule possibilité pratique de fixer un visage aimé (à l'instar d'Emma faisant le portrait d'Harriet Smith à la demande de Mr Elton), ainsi que le montre d'ailleurs le seul portrait aujourd'hui connu de Jane Austen, dessiné par sa sœur Cassandra.

Autres rôles

Un rôle essentiel de la femme de l'époque georgienne est d'avoir des enfants. Rôle majeur, reflété par la croissance démographique de l'Angleterre pendant cette période, que Jane Austen connaît bien, elle qui n'a pas moins de treize nièces et onze neveux[81]. Mais rôle difficile, et dangereux à cette époque, puisque trois de ses belles-sœurs meurent en couches.

Pourtant, cet aspect trouve peu de place dans les romans de Jane Austen. En dehors de Pride and Prejudice, où Mrs Bennet se débat pour marier ses cinq filles, les familles qui évoluent dans son œuvre comptent peu d'enfants par rapport à la réalité de l'époque. Il est vrai que les grands romans de Jane Austen se situent tous avant le mariage, qui en constitue le véritable enjeu.

Les femmes mariées et les jeunes filles sont également très actives pour ce qui est de la correspondance avec leurs proches, source d'information quasi-exclusive sur les membres de la famille habitant d'autres parties du pays.

Vie quotidienne

Mode féminine

Par Élisabeth Vigée Le Brun (1783).

Eau forte colorée à la main, de James Gillray (1802).

À partir des années 1780, les hautes coiffures, dressées en pyramide et agrémentées de plumes d'autruche, tombent peu à peu en désuétude, en faveur d'une coiffure aux longues boucles tombant librement, mise en valeur par une légère application de poudre. C'est cette mode des longues boucles qui permet à Willoughby de prendre à Marianne une mèche de cheveux, dans Sense and Sensibility[82].

Gravure de mode de 1811, l'année où Jane Austen publie Sense and Sensibility.

Comme à la cour de France, où Marie-Antoinette met à la mode des atours d'un genre « pastoral », on porte des chapeaux à larges bords ornés de rubans. C'est ce qu'explique Eliza de Feuillide — la cousine germaine de Jane Austen, familière des réceptions à Versailles — à une autre cousine, Phylly Walter, qui l'interroge pour connaître la dernière mode de France[83].

La même Eliza se plaint en revanche de la mode guindée qui se porte encore à la cour de St James's Palace, où elle a dû, dit-elle, rester debout pendant deux heures lors d'une réception « avec une robe à panier[N 19] d'un poids non négligeable »[83]. En même temps que la robe à panier passe de mode, les lourds tissus de brocard ou de soie brodée disparaissent[84], avec la vogue des robes de mousseline, auxquelles des jupons viennent donner de l'ampleur. À partir des années 1780, le volume, l'aspect vaporeux de ces robes de mousseline est supposé donner à la femme une silhouette « plus naturelle ».

Bientôt, cette mode plus naturelle devient aussi beaucoup plus audacieuse, révélant mieux les attraits des femmes, parfois à la limite du scandaleux comme le note avec ravissement Eliza de Feuillide en 1798, lors d'un séjour à Bath[85] - [N 20].

Car Bath, et plus encore Londres, donnent le ton. Lorsque les personnages de Jane Austen parlent d'« acheter une robe », ceci signifie en réalité qu'elles vont acheter le tissu nécessaire, qu'elles remettront à une couturière spécialisée pour en faire une robe à leur convenance, inspirée par la dernière mode de la capitale. C'est le cas d'Harriet Smith, (dans Emma), lorsqu'elle veut se procurer une pattern-gown (une robe « sur patron »), qui sera confectionnée à partir de la mousseline qu'elle vient d'acheter. Les patrons des robes à la dernière mode de Londres se trouvent dans tous les journaux de mode pour dames, et la cliente peut, à partir de là, expliquer à la couturière les aménagements précis qu'elle souhaite[86].

Types de demeures

.jpg.webp)

Les demeures où se situent les romans de Jane Austen sont toutes situées dans la moitié sud de l'Angleterre, et — à la seule exception de Mansfield Park — dans des comtés ou des villes qu'elle connaissait personnellement[33]. Il est caractéristique de l'époque de Jane Austen que s'y côtoient toutes sortes d'habitations, d'origine, d'époque et de statut très différents, et que les personnages de ses romans soient sensibles à ces différences. Cette diversité est le reflet des strates successives de l'habitat anglais[87].

Les héroïnes de Jane Austen occupent ainsi des cottages (Barton cottage, dans Sense and Sensibility), des abbayes reconverties en vastes demeures (Northanger Abbey, ou Donwell Abbey, dans Emma), des Parks (châteaux entourés d'un vaste parc, comme Mansfield Park dans le roman du même nom, ou Rosings Park, dans Pride and Prejudice), ou des Courts (une autre forme de château[N 21], précédé en principe d'une vaste cour, comme Sotherton Court, dans Mansfield Park), des Halls (des manoirs, comme Uppercross Hall, dans Persuasion)[87] ; et enfin, de simples maisons, comme Longbourn House (la maison de la famille Bennet, dans Pride and Prejudice). Aussi Catherine Morland, lorsqu'elle découvre Northanger Abbey, se réjouit-elle en pensant : « With all the chances against her of house, hall, place[N 22], park, court, and cottage, Northanger turned up an abbey (« Avec toutes les chances qu'elle avait contre elle que ce soit une maison, un Hall, un lieu-dit, un Park, un Court ou un cottage, Northanger se révéla être une abbaye »)[87]. »

Disposition

Les châteaux précédemment évoqués peuvent offrir à l'œil tant d'œuvres d'art que certains reçoivent des visiteurs, venus là avec un objectif purement « touristique ». Mais dans les romans de Jane Austen, deux seulement sont dans ce cas, Pemberley et Sotherton Court, car même Mansfield Park ne dispose pas d'une collection d'objets d'art de nature à intéresser un touriste[89].

L'organisation de l'espace dans ces grandes demeures de tradition n'est pas forcément très rationnelle : Sotherton Court, ainsi que Northanger Abbey, sont disposés en suite, selon l'expression anglaise, c'est-à-dire que chaque pièce conduit à la suivante[90]. En revanche, les demeures, beaucoup plus modestes, mais « modernes », telles que Longbourn, par exemple, dans Pride and Prejudice, adoptent une disposition mieux adaptée à leur usage : les pièces « publiques », destinées à recevoir des visiteurs ou des invités, salle à manger, salon, etc. sont situées au rez-de-chaussée[N 23], alors que les pièces « privées » que sont les chambres à coucher sont disposées à l'étage[89].

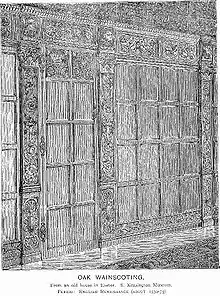

Intérieurs

Dans l'Angleterre de Jane Austen, les intérieurs sont très variés, en fonction de la richesse de la demeure, bien sûr, mais aussi de son ancienneté. Les murs sont fréquemment recouverts de papier, utilisé depuis le XVIe siècle comme modeste substitut aux tapisseries des nobles demeures. Mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les procédés de fabrication du « papier peint » permettent d'obtenir une apparence qui satisfasse les personnes de qualité. Certains très beaux papiers peints sont importés de Chine par la East India Company, la Compagnie des Indes orientales. Le papier mural est donc le décor intérieur typique des familles aisées, et l'on voit par exemple Edward Ferrars et Elinor, à peine mariés et installés à Delaford, se mettre en quête de papiers peints à leur convenance. De son côté, dans l'impressionnante demeure « gothique » qu'est Northanger Abbey, Catherine Morland est très déçue de trouver du papier peint aux murs de sa chambre, qu'elle attendait moins prosaïque[91].

Cependant, au XVIIIe siècle, dans les belles demeures, ce sont les lambris à mi-hauteur qui sont à la mode, avec la partie supérieure du mur seule recouverte de papier peint. La peinture, plus coûteuse que le papier peint, est également préférée dans de somptueuses résidences comme Rosings Park ou Mansfield Park, car elle permet des oppositions de couleurs, éventuellement rehaussées par des dorures[91].

Quant au sol, il est laissé à nu s'il est constitué d'un beau dallage ; au XVIIIe siècle, il en est de même pour les beaux parquets, parfois mis en valeur par un petit tapis turc placé au centre de la pièce. Par ailleurs, l'évolution technique de l'industrie textile permet désormais aux entreprises de villes comme Kidderminster de fournir désormais des tapis permettant de recouvrir l'intégralité du sol des pièces de séjour[92].

Les fenêtres qui éclairent les pièces peuvent être fort différentes, allant des carreaux en losange aux modernes sash window, les fenêtres à guillotine venues de France. Catherine Morland, à son arrivée à Northanger Abbey, est navrée de voir que les pièces de séjour ont été modernisées, et que les fenêtres gothiques n'encadrent que de grandes vitres qui laissent entrer la lumière à flots :

« To be sure […] — the form of them was Gothic [...] — but every pane was so large,so clear, so light! […] To an imagination which had hoped for the smallest divisions, and the heaviest stone-work, for painted glass, dirt and cobwebs, the difference was very distressing[93].

Certes […], la forme en était gothique [...], mais chaque vitre était si grande, si claire, si gaie ! […] Pour une imagination qui avait espéré les carreaux les plus petits possible, l'appareil de pierre le plus massif, des vitraux, de la poussière et des toiles d'araignée, la différence était véritablement consternante. »

Repas et nourriture

À l'époque de Jane Austen, les repas se prennent tard. Le petit déjeuner ne se prend en effet jamais avant dix heures, laissant le temps pour toute une activité matinale avant ce premier repas : Edward Ferrars (Sense and Sensibility) marche jusqu'au village de Barton pour y inspecter ses chevaux, et Edmund Bertram (Mansfield Park) a une longue conversation avec Fanny Price avant d'avoir une discussion tendue avec son frère Tom, pour n'aller qu'ensuite prendre son petit-déjeuner[94].

Après le petit-déjeuner, il n'y a aucun repas systématique avant le dîner, que l'on ne prend jamais avant trois heures de l'après-midi. Il est cependant bienséant d'offrir une collation (viandes froides, gâteaux et fruits de saisons) lorsqu'un visiteur arrive entre ces deux repas[94].

_-_Tea_Time_-_18th_century.jpg.webp)

Après le dîner, on prend le thé vers sept ou huit heures du soir, en fait un high tea comprenant une petite collation. Ce n'est que plus tard encore, vers neuf heures, que l'on s'assied pour le dernier repas, le souper[96].

Mais ces horaires, si tardifs soit-ils, sont ceux en usage au début du XVIIIe siècle ; car vers la fin du siècle, les horaires se font encore plus tardifs. De plus, il est de bon ton de manger tard, et les personnages de Jane Austen affirment, sinon leur statut social, du moins le souci qu'ils en ont, en mangeant encore plus tard :

Si en effet, à Barton Cottage (Sense and Sensibility), chez Mrs Dashwood, la mère de Marianne et Elinor, le dîner se prend vers quatre heures de l'après-midi, tout comme à Hartfield, chez le père d'Emma Woodhouse (Emma), en revanche le général Tilney (Northanger Abbey) dîne à cinq heures. Et Caroline Bingley, riche et snob, ne dîne elle-même qu'à six heures et demie, pour souper vers minuit[96].

À table, lors d'un repas « assis » et non d'une simple collation, les convives se voient proposer deux ou trois services, présentés à la française (selon l'expression anglaise), c'est-à-dire, avec tous les plats sur la table en même temps, chaque convive ne touchant qu'aux plats qui l'intéressent. Ces plats, qui peuvent aller de cinq à une vingtaine par service, comprennent de la soupe, de grandes pièces de viande ou des poissons servis entiers, de la volaille, des légumes, du gibier de saison, des sauces et condiments, des gâteaux, etc. Une fois le premier service terminé, la table est débarrassée et le second service apporté, avec toujours autant de plats, tant sucrés que salés. Enfin, après le second service, vient le dessert, comprenant des pâtisseries, des fruits de saison, des glaces, des vins liquoreux[98].

Une telle quantité de plats — d'autant plus nombreux que la maisonnée est aisée — suppose une intendance bien au point, et quelques moyens financiers. Cette abondance rend envieuse l'avare Mrs Norris (Mansfield Park), qui se console par la « conviction qu'il est impossible que parmi tant de plats il ne s'en trouve pas qui soient froids »[N 25] - [99]. De même Frank Churchill et Emma Woodhouse (Emma), placés l'un à côté de l'autre lors du repas chez les Cole, doivent interrompre la conversation animée dans laquelle ils sont plongés, du fait de « la gêne occasionnée par une interruption plutôt longue entre les services »[99].

Vie à la campagne

Démographie

L'Angleterre de George III, en pleine expansion démographique, est considérablement moins peuplée que l'Angleterre d'aujourd'hui, et même les plus grandes villes y sont d'une taille encore modérée.

En 1801 en effet, la population de l'Angleterre et du Pays de Galles n'est au total que de 8 893 000 personnes. Elle progresse rapidement, puisque ce nombre passe à 10 164 000 dix ans plus tard, en 1811 (soit une augmentation de 14 %).

Cette augmentation résulte d'un fort excédent des naissances (395 000 en 1811) sur les décès (262 000 la même année)[100].

À cette même date de 1801, Londres compte 959 000 habitants, et Bath, 33 000[100]. À côté de ces deux villes, Steventon, le village de la famille Austen, est insignifiant, se limitant à une seule rue, la plupart des familles de la paroisse de George Austen vivant dans des fermes des alentours ; au total, la paroisse compte moins de deux cents foyers[101].

Aussi Bath peut-elle apparaître dans les romans de Jane Austen comme une ville animée, tapageuse (Persuasion), et Londres comme la métropole (Sense and Sensibility), la ville immense et anonyme (Pride and Prejudice).

Vie sociale et distractions

Pour les héros de Jane Austen, comme pour sa propre famille, les activités sociales et les visites sont limitées par les distances qu'on peut parcourir en une journée avec un attelage[102], ce qui circonscrit les fréquentations, surtout à la campagne.

Ainsi, les Austen sont très liés avec une douzaine de foyers des environs, les Digweed de Steventon, les Bigg de Manydown, les Lefroy d'Ashe, les Portal de Freefolk, les Heathcote d'Hursley, etc. Ensemble, on organise des dîners, des bals, des jeux de cartes (où il est admis de jouer de petites sommes[103]), ou on suit la meute ensemble[102]. Plus modeste qu'une chasse à courre, la distraction d'extérieur préférée des gentlemen, à l'automne et en hiver, est la chasse (taking out a gun) au canard, à la perdrix, à la grouse, ou à la bécasse, accompagnés simplement d'un ou deux chiens d'arrêt[104]. En été, les plaisirs simples de la pêche sont très appréciés[104], comme le montre l'intérêt qu'y trouve Mr Gardiner lorsqu'il est invité à Pemberley (Pride and Prejudice).

On se réunit aussi pour de simples soirées, l'une ou l'autre des demoiselles présentes faisant montre de ses talents de pianiste ou de harpiste, régalant l'assistance d'un morceau de musique ou lançant parfois un bal improvisé. Lorsque la demeure dispose d'une pièce prévue à cet effet (comme c'est le cas à Rosings ou à Mansfield Park), les hommes peuvent aussi se retrouver autour d'une table de billard[103].

Certaines activités manuelles, comme le bricolage, qui joignent l'utile à l'agréable, peuvent aussi faire partie des loisirs masculins : ainsi le capitaine Harville, dans Persuasion, « dessine, vernit, peint, colle, fait des jouets pour les enfants, conçoit des aiguilles améliorées pour réparer les filets de pêche [...] »[103].

Il peut également arriver que l'on se livre à des activités sociales plus élaborées, telles ces représentations théâtrales privées déjà évoquées, très à la mode dans les années 1780, un passage clé du roman Mansfield Park. Après une certaine éclipse dans les années 1790, les theatricals connaissent un bref regain de faveur au début du XIXe siècle avant de passer de mode ensuite[105]. Cette fascinante activité, propice aux rapprochements, nécessite cependant une organisation importante et complexe, véritable défi pour les jeunes participants au projet, qui ne fait qu'en accroître l'intérêt[105]. D'autres distractions comme le bilboquet (bilbo-catch), le volant (battledore and shuttlecock), les quilles (ninepins) ou les jonchets (spillikins) - auxquelles Jane Austen elle-même s'adonne avec ses nombreux neveux et nièces - peuvent être pratiquées par tous[106].

Il reste que les relations sont limitées à la fois par la distance et par le statut social des gens fréquentables. À Steventon même, le village de la famille Austen, seuls les Austen et les Digweed avaient un statut social véritablement au-dessus de celui des travailleurs agricoles[107].

C'est ce qu'exprime Mr Darcy (Pride and Prejudice) lorsqu'il reproche à la campagne d'offrir une société confinée et moins variée que la ville, opinion à laquelle Mrs Bennet croit bon d'opposer un démenti en précisant : « Je sais que nous dînons avec vingt-quatre familles[108]! ».

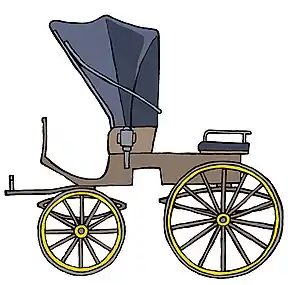

Moyens de transport

.png.webp)

Les déplacements s'effectuent à cette époque à une vitesse moyenne de 11 km/h (7 miles par heure). Lorsque le général Tilney quitte Bath pour Northanger, son bel équipage de quatre chevaux bien nourris lui permet de faire le voyage en deux étapes de 15 miles séparées par un arrêt de deux heures pour se reposer[109]. Encore les routes peuvent-elles être en mauvais état, comme le signale Mrs Norris entre Mansfield et Sotherton (Mansfield Park)[109], voire enneigées.

Les possibilités de loisir sont donc tributaires de l'éloignement des villes et de la difficulté des transports. Dans Sense and Sensibility, il faut trois jours pour aller de Barton, Devon, à Londres[110] ; pas question, par conséquent, de n'y passer que quelques jours, l'on y reste des semaines, voire des mois. Les voyages à Bath[111], ou à Londres, la grande ville où tout est possible, deviennent des expéditions de longue durée, et le retour dépend des circonstances.

Lorsque l'on n'a pas les moyens d'entretenir une voiture et l'équipage qui lui est nécessaire, on peut voyager dans de bonnes conditions par la post-chaise, la chaise de poste, qui n'a pas de cocher, mais un simple postillon monté sur l'un des chevaux de l'attelage. Elle peut accueillir une ou deux personnes pour le modèle à deux roues ; le modèle à quatre roues, le mail coach, peut même accueillir jusqu'à quatre personnes sans bagages. Ce mail coach est un moyen de transport très rapide pour l'époque, puisqu'en 1784, il parcourt les 116 miles (185 km) de Londres à Bath en moins de 13 heures, soit une moyenne, considérée comme étonnante, de 15 km/h[112]. Même si l'on doit s'y mêler à des inconnus, c'est un moyen plus rapide et plus agréable pour voyager que le stage coach (la diligence usuelle, gérée par une société privée), où les gens s'entassent, jusques et y compris sur le toit (même en plein hiver) ou que le lent road-wagon, sorte de lourde et énorme diligence à dix roues, qui n'excède pas la vitesse moyenne de 5 km/h[112]. Quant à la chaise à porteurs, elle n'est guère utilisable qu'en ville[N 26], à laquelle sa maniabilité est bien adaptée.

.jpg.webp)

La manière de se déplacer la plus plaisante et la plus élégante reste néanmoins de disposer de sa propre voiture. Parmi les modèles étonnamment variés que l'on peut se procurer, c'est sans doute la calèche (barouche), récemment introduite du Continent[N 27], qui est la plus agréable et la plus raffinée. C'est une voiture à quatre roues et deux chevaux, dont la capote est entièrement rabattable ; pouvant accueillir deux couples en vis-à-vis, elle est conduite par un cocher. Celui-ci est installé à l'avant sur son propre siège (barouche-box), où les plus jeunes, à l'instar de Julia Bertram dans Mansfield Park, peuvent aussi trouver place pour profiter pleinement des paysages traversés[113].

C'est en calèche que se déplace Lady Catherine de Bourgh lorsqu'elle propose à Elizabeth Bennet de l'emmener avec elle jusqu'à Londres (Pride and Prejudice). C'est une calèche également qui fait le bonheur de Robert Ferrars (Sense and Sensibility), fasciné comme il l'est par tous les symboles de statut et d'élégance.

Quant au barouche-landau cher à Mrs Elton (Emma), c'est une version de la calèche encore plus élégante et confortable[114], de la taille d'un carrosse, et à double capote de cuir[115]. Une version plus petite, mais toujours très élégante, du landau est le landaulette[N 28], tel que celui dont Anne Elliot (Persuasion) devient l'heureuse propriétaire après son mariage ([she became] the mistress of a very pretty landaulette)[115].

D'autres voitures (carriages) apparaissent également dans les romans de Jane Austen : le curricle (« carrick ») à deux roues, léger, aristocratique, et tiré par deux chevaux (comme celui que conduit Henry Tilney dans Northanger Abbey, ou encore Darcy, lorsqu'il amène sa sœur à Lambton pour la présenter à Elizabeth, dans Pride and Prejudice), est connu pour être rapide au point de mettre souvent son occupant en danger. C'est ce qui permet à Emma Watson (The Watsons) de refuser la proposition que lui fait Tom Musgrave de la raccompagner en curricle, avec l'excuse que ce genre de véhicule lui fait plutôt peur (she was rather afraid of the sort of carriage)[116]. Quant au gig dont s'enorgueillit John Thorpe avec sa vanité caractéristique, toujours dans Northanger Abbey, c'est une simple voiture attelée d'un seul cheval, beaucoup plus modeste. Enfin, le phaeton à quatre roues, ouvert et tiré par deux chevaux[117] au minimum, est haut sur roues (d'où son surnom de Highflyer), léger, donc rapide[115], mais malgré tout moins dangereux que les véhicules à deux roues[118]. Les personnes de distinction préfèrent malgré tout le moderne curricle au phaéton[118].

Déjà à cette époque[N 29], la voiture dont on dispose témoigne non seulement du rang social de son propriétaire et de sa fortune, mais aussi de son élégance, de son souci du confort, de son souhait de voyager à l'air libre ou au contraire à l'abri d'un véhicule clos, ou encore de son amour de la vitesse et de son acceptation du danger[119]. Car un aspect moins connu de ces véhicules hippomobiles est le réel danger d'accident que l'on courait en y voyageant, comme en témoigne l'accident par lequel débute Sanditon. Cette évocation correspond bien à la réalité de l'époque, puisqu'une cousine de Jane Austen, Jane Williams, meurt en 1798 d'un accident survenu alors qu'elle conduisait sa chaise attelée d'un cheval[117].

Destinations en vogue

Les voyages dans un autre comté, dans une autre partie du pays, sont longs et fatigants. Aussi ne s'y résout-on que pour une bonne raison, dont la plus fréquente — car la plus agréable et la moins coûteuse — est d'aller y passer quelque temps chez un parent qui y vit ou y possède une maison.

Une fois arrivé sur place, le séjour se compte en général en mois, sauf imprévu, ou sauf urgence.

Ce sont les déplacements à Bath ou à Londres que l'on retrouve le plus souvent dans les romans de Jane Austen.

Bath

Bath est une ville du Somerset, au Sud-Ouest de l'Angleterre, célèbre depuis l'époque romaine pour ses bains, alimentés par trois sources d'eau chaude. C'est donc là une excellente raison de s'y rendre. Mais la ville offre également de grandes ressources sur le plan mondain, car elle dispose, entre autres, d'un remarquable complexe immobilier, les Assembly Rooms, construit en 1769 par John Wood, et offrant une immense salle de bal, une salle pour jouer aux cartes et autres aménités[120].

S'il est de bon ton d'aller se montrer à Bath, ce climat mondain — peu apprécié par Jane Austen elle-même — est souvent l'objet de critique dans ses romans.

C'est le cas tout spécialement dans Northanger Abbey, dont un long passage se déroule dans la ville, aux Assembly Rooms ou à la Pump Room[121].

C'est à Bath que l'insupportable Mrs Elton, familière de la ville, suggère à Emma Woodhouse d'emmener son père pour soigner sa santé précaire, en lui promettant de lui donner une recommandation pour l'amie chez qui elle réside là-bas[122].

Une partie importante de Persuasion se déroule également à Bath, qui y apparaît comme une sorte de micro-culture narcissique, véritable incarnation de la vanité et du snobisme de Sir Walter Elliot[123]. Le caractère de sa fille, Anne Elliot, plus réservée, s'accommode mal en revanche du tintamarre et des cris dont retentit la ville[124].

Londres

Londres est la grande ville de près d'un million d'habitants, aux immenses possibilités. Comme Wickham et Lydia Bennet (Pride and Prejudice), les couples en fuite peuvent aller s'y cacher en sachant qu'on ne pourrait guère les y retrouver[125], car c'est le seul endroit d'Angleterre assez peuplé pour y disparaître.

C'est à Londres aussi qu'Elinor et Marianne Dashwood passent l'hiver, chez Mrs Jennings, mère de Lady Middleton (Sense and Sensibility). Si les distractions offertes sont beaucoup plus nombreuses que partout ailleurs dans le pays, la vie à Londres apparaît comme moins spontanée, plus soucieuse des apparences, comme lorsque Lady Middleton se refuse à l'idée de donner un petit bal de huit ou neuf couples, avec deux violons et une simple collation. « Une telle sauterie improvisée pouvait se concevoir à la campagne ; mais à Londres, où la réputation d'élégance a plus de prix et s'acquiert moins facilement, c'est là trop risquer pour la satisfaction de quelques jeunes filles »[126].

Correspondance avec les proches

À l'époque georgienne, la seule façon de communiquer avec ses proches est la lettre. D'ailleurs, les jeunes filles réservent chaque jour un moment pour la correspondance, comme on le voit dans Sanditon[127].

Jane Austen elle-même a, pense-t-on, écrit quelque 3 000 lettres dans sa vie[N 30], aux proches dont elle était momentanément séparée : sa sœur Cassandra d'abord et avant tout, mais aussi ses nièces Fanny Knight et Anna Austen, et bien d'autres membres de la famille ou d'amis[128].

Elle a également recouru à la forme épistolaire pour quelques-uns de ses romans, suivant en cela une tendance de l'époque où elle commence à écrire. Samuel Richardson, qu'elle admire, écrit tous ses romans sous forme de lettres (Clarissa, Pamela, or Virtue Rewarded, et surtout The History of Sir Charles Grandison, que Jane Austen relie régulièrement). Fanny Burney, elle aussi, a recours au style épistolaire pour ses romans.

Jane Austen, par conséquent, écrit plusieurs romans sous forme de lettres : Lady Susan, rédigé en 1793 ou 1794, alors qu'elle n'a que 18 ou 19 ans, mais aussi Elinor and Marianne, qui devient ensuite Sense and Sensibility, après une complète réécriture[129].

Malgré tout, Jane Austen, dont le tempérament instinctif est d'éviter tout ce qui est outré et un peu ridicule, n'est guère à l'aise avec les conventions impliquées par la forme épistolaire ; certes, ces longs échanges de lettres sont conformes à la réalité de l'époque. Cependant, lorsque Clarissa Harlowe écrit, alors qu'elle vient d'être enlevée et que ses ravisseurs se sont emparés d'« une demi-pinte de son encre », lorsque enfin elle continue à écrire, envers et contre tout, malgré la séquestration, le viol, la maladie et la mort[N 31], sans doute Jane Austen, malgré toute son admiration pour Richardson, ne peut-elle s'empêcher de sourire[129]. Aussi abandonne-t-elle assez vite la forme épistolaire pour s'orienter vers le discours indirect libre, et trouver ainsi son propre style, comme s'en félicite Virginia Woolf[129].

Annexes

Notes

- Jane Austen explique son approche littéraire dans ses lettres (dont une lettre de 1814 à sa nièce Anna Austen) : three or four families in a Country Village [is] the little bit (two Inches wide) of Ivory on which I work (« trois ou quatre familles dans un village campagnard, c'est là le petit morceau d'ivoire (cinq centimètres de large) sur lequel je travaille »).

- Warren Hastings, peut-être le père de Eliza Hancock, est l'un des premiers admirateurs de Pride and Prejudice (Cecil 2009, p. 35)

- Cependant, son dernier roman, Sanditon, laissé inachevé du fait de sa mort, fait apparaître certains aspects résolument modernes, liés à la promotion immobilière de la nouvelle station balnéaire de Sanditon.

- Vingt-cinq livres par an, c'est également le revenu annuel dont Mary Wollstonecraft parle à sa sœur pour un poste de gouvernante, qui suffirait à lui assurer le vivre et le couvert — mais rien d'autre. Voir Todd 2005, p. 320.

- Il faut d'ailleurs ajouter à ces 100 000 livres — qui correspondent à ses seuls revenus de ses domaines du Devonshire — des revenus miniers, ainsi que les revenus locatifs de ses propriétés londoniennes. Voir à ce sujet Le Faye 2003, p. 129.

- La mode des cheveux poudrés est mise en avant dans The Watsons ; elle est tombée en désuétude aux alentours des années 1805 (Drabble, « Social Background », dans Lady Susan, The Watsons and Sanditon, p. 35).

- Un simple gentleman peut être par exemple le cadet d'une famille dont seul l'aîné a droit au titre d’esquire.

- C'est d'ailleurs Chatsworth House qui apparaît en tant que Pemberley dans le film de 2005 Pride and Prejudice de Joe Wright, avec Keira Knightley. Jane Austen avait certainement visité Chatsworth lors de sa révision de Pride and Prejudice en 1811, au cours d'un séjour dans le Derbyshire, dans une auberge toute proche du château (The selected essays of Donald Greene, page 303). Cependant, dans la mesure où Chatsworth est nommément cité par ailleurs dans le roman, alors que Pemberley fait l'objet d'une description spécifique, on peut aussi supposer que Pemberley est un lieu au moins en partie imaginaire, comme Longbourn ou Meryton.

- Les Observations sur les parcs et jardins modernes de Thomas Whately présente le travail du paysagiste comme un art dont la finalité est d'exprimer le mieux possible, par l'utilisation qu'il fait des éléments naturels à sa disposition, le caractère premier de la nature qu'on lui confie (Janet Todd, p. 278 et 279).

- Auxquels on pourrait ajouter le défunt mari de Mrs Norris

- Le père de Jane Austen, qui en était le titulaire, ne pouvait faire vivre sa nombreuse famille qu'en y adjoignant le bénéfice de la paroisse de Deane et en donnant des cours particuliers de latin et de grec, ce que lui permettait sa formation.

- Les sœurs Brontë connaissent une situation analogue, et Charlotte Brontë comme sa sœur Anne doivent s'employer comme gouvernantes, avec le statut ambigu d'une lady employée comme domestique.

- Jane Austen n'est pas plus explicite sur les moyens utilisés par Lady Denham pour se prémunir ainsi contre les intentions de son mari.

- Dans une lettre datée du 8 janvier 1799, à Steventon, Jane Austen note avec humour : « […] Il y avait plus de danseurs que la salle ne pouvait en contenir sans gêne, ce qui, de tout temps, a suffi à garantir la réussite d'un bal »[65].

- Le quadrille, apparu en France dès les années 1760, est introduit en Angleterre en 1808.

- Ah, Jane, I take your place now, and you must go lower, because I am a married woman (« Ah, Jane, je prends ta place maintenant, et tu ne viens plus qu'au second rang, car je suis une femme mariée »).

- Seule l'aînée (ou d'ailleurs l'aîné) porte son nom de famille sans indication du prénom. Pour un autre des enfants, le prénom viendra s'intercaler (Miss Elizabeth Bennet, par exemple).

- Julia, ou l'amant italien.

- Les robes à panier faisaient appel à d'encombrants et lourds cerceaux (hoops).