Politique commune des transports

La politique des transports de l'Union européenne doit concourir à réaliser le marché intérieur et donc à réduire les obstacles à la circulation des biens et des personnes, dans le cadre d'une ouverture des frontières préparée par l'accord de Schengen, qui implique aussi des opérations de contrôle des migrants et des demandeurs d'asile[N 1]. Ce domaine est régi par les articles 90 à 100 (Titre VI) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Parlement européen et le Conseil de l'UE se partagent la compétence pour l'adoption de directives et règlements communautaires en matière de transport, selon la procédure de codécision. Les transports font toutefois l'objet de coordination entre les différents États européens depuis longtemps, la Conférence européenne des ministres des Transports ayant été par exemple créée en 1953.

L'Union européenne dispose de vastes compétences en matière de transport. L'Union européenne intervient dès qu'une question de transport dépasse les frontières nationales d'un État membre[1].

Cadre légal

L'article 4(2)(g) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que l'Union européenne dispose d'une compétence partagée dans le domaine des transports[2]. Les autres dispositions concernant les transports font l'objet d'un titre spécifique du TFUE, le titre VI[3].

Toutefois, les transports apparaissent dans le périmètre de l'Union européenne dès le traité de Rome[4].

Le Parlement européen a assigné le Conseil de l’Union européenne devant la Cour de justice des Communautés européennes qui a émis un arrêt en , qui a permis de progresser dans la politique commune des transports[4].

Dans l'Union européenne, les États défendent leurs intérêts mutuels en recherchant la consistance avec l'Union européenne en agissant de manière moins indépendante de ce que peuvent faire les États fédérés des États-Unis par rapport à leurs États voisins[5], du point de vue de la FWHA des États-Unis.

Pour tous les modes de transport la politique de transport se base sur la concurrence et l'absence d'aides d’État[1]

Dans certains domaines, les actions de l'UE s'inscrivent en ligne avec la Commission économique pour l'Europe des Nations unies[1].

En 2021, le parlement européen vote pour la décennie par 615 voix pour, 24 contre et 48 abstentions, une résolution sur la sécurité routière dans l’UE relative aux infrastructures sûres, véhicules sûrs et utilisation sûre de la route[6] - [7] - [8] - [9].

Lignes générales et objectifs

Les grands objectifs actuels de la politique commune des transports ont été arrêtés par la Commission européenne en 2001 dans son Livre Blanc intitulé La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix. Tandis que le précédent Livre Blanc des Transports (1992) avait pour ligne directrice l'ouverture du marché européen des transports, l'objectif principal du Livre Blanc de 2001 est double: il s'agit d'une part d'opérer un rééquilibrage des différents modes de transport (stratégie du "transfert modal") et, d'autre part, de réaliser un découplage progressif entre croissance économique et croissance des transports. Il poursuit le plan de déploiement du réseau transeuropéen de transport, dont la première version a été mise en œuvre en 1996, et qui concerne l'ensemble des modes de transport. Trente projets prioritaires ont été fixés en 2004, dont par exemple la ligne de la Betuwe (fret ferroviaire aux Pays-Bas), l'autoroute de la mer ou le projet de canal Seine-Escaut, visant à relier Le Havre au Benelux.

Place des transports

Les transports motorisés sont relativement développés dans l'Union européenne, avec 6 591 milliards de kilomètres personnes en 2014, soit en moyenne 12 985 kilomètres par personne cette année-là[10].

Stratégie

La stratégie de l'UE a été d'ouvrir les frontières pour permettre une plus grande mobilité des personnes et des marchandises en Europe. Toutefois, cette augmentation du trafic a conduit à des congestions notamment dans les grandes villes, dans les Alpes, et dans la Manche. Du fait de son ancienne fragmentation en réseaux nationaux, l'interopérabilité en Europe est un enjeu pour l'UE[11].

Transfert modal

La politique d'ouverture du marché européen des transports, menée au cours des années 1990 a connu un franc succès menant à une libéralisation complète des transports aérien, fluvial, routier et maritime à courte distance (à l'exception notable du transport ferroviaire). Le transport routier a été le grand bénéficiaire de ce processus, créant un fossé de plus en plus profond avec ses concurrents, et notamment le rail. Mais l'augmentation du trafic poids lourds qui en résulte engendre des problèmes de congestion et de pollution de plus en plus nombreux, notamment sur les grands axes, les goulets d'étranglement (en particulier les régions montagneuses - Alpes et Pyrénées) et les zones urbaines. Une croissance exponentielle et non maîtrisée du transport routier serait dès lors contraire à une logique de développement durable, d'autant que, selon les estimations, le transport de fret devrait augmenter de 38 % d'ici 2010 (+24 % pour le trafic passagers). Face à cette situation, la stratégie de transfert modal consiste à transférer des marchandises de la route vers d'autres modes de transport, et en particulier le rail, autour duquel la Commission a orienté sa politique.

Examen à mi-parcours du Livre blanc

En , la Commission européenne a adopté quelques réorientations de sa politique afin de tenir compte d'un certain nombre d'éléments (élargissement de l'UE, challenges énergétiques, nouvelles exigences en matière de sûreté, premiers résultats des politiques menées depuis 2001).

Les objectifs généraux de 1992 et 2001 sont conservés mais deux nouveaux concepts sont introduits:

- L'optimisation du potentiel de chaque mode de transport afin de déconnecter la mobilité de ses effets secondaires négatifs

- La co-modalité, à savoir l'utilisation efficace des différents modes de transport, individuellement et de manière combinée

Il est à noter que depuis 2008, le livre blanc intègre dans les modes de transport le mode fluvial. Ceci est la reconnaissance d'une activité ancienne, quasiment première, d'acheminement des biens et des personnes. De 1850 à 1970, ce mode, standardisé en Europe au gabarit Freycinet (39,50 m par 5,10 m pour 250 t), a occupé une place prépondérante dans l'acheminement des biens au sein de l'Europe de l'Ouest. Le premier choc pétrolier a provoqué un ralentissement de cette activité, surtout en France où le réseau avait été peu modernisé depuis son harmonisation sous la coupe de M. Freycinet à la fin du XIXe siècle. Cependant, on assiste aujourd'hui à un regain d'activité dans ce secteur qui, par l'entremise du réseau à grand gabarit (180 m par 12 pour 5 000 t) se présente comme une autre voie du transport, la plus sure et la plus écologique.

Chronologie de la législation

L'Union européenne intervient dans la législation routière avec différentes directives[12], par exemple avec la directive sur le permis de conduire européen.

L'UE a commencé à agir dans le domaine routier dans les années 1970: La Directive 70/156/EEC a introduit eou harmonisé le système d'approbation des type de véhicules [1]

- En 1971 : Directive 71/354/CEE

- En 1976 : Directive 76/914/CEE du Conseil

- En 1979 : Directive 80/181/CEE du Conseil, du , concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE

- En 1985 : Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route[13]

- En 1989 : Directive 89/459/CEE du Conseil, du , concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

- En 1991 : Directive du Conseil du relative au permis de conduire (91/439/CEE)

- En 1991 : Directive 91/671/CEE du Conseil, du , concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes

- En 1992 : Directive 92/6/CEE du Conseil, du , relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

- En 1993 : 93/704/CE: Décision du Conseil, du , relative à la création d'une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière

- En 1994 : Directive 94/55/CE du Conseil, du , relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route

- En 1996 : Directive 96/53/CE du Conseil du fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

- En 1998 : Règlement (CE) NO 2411/98 du Conseil du relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques

- En 1999 : Directive 1999/37/CE du Conseil du relative aux documents d'immatriculation des véhicules

- En 2000 : Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté

- En 2001 : Recommandation de la Commission du concernant le taux maximal d'alcool dans le sang autorisé (TA) pour les conducteurs de véhicules à moteur[14]

- En 2002 :

- Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier

- Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur

- Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")

- En 2003 :

- Résolution du Conseil du relative à la lutte contre la consommation de substances psychoactives associée aux accidents de la route [15]

- Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil

- Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes

- Directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE

- Recommandation de la Commission du 2003 concernant le traitement des informations relatives à la localisation de l'appelant dans les réseaux de communications électroniques en vue de la prestation de services d'appels d'urgence à localisation

- En 2004 :

- Recommandation de la Commission du 6 relative à l'application de la réglementation dans le domaine de la sécurité routière[16]

- Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen

- En 2005 : Directive 2005/39/CE du Parlement européen et du Conseil du modifiant la directive 74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuie-tête des véhicules à moteur

- En 2006 Règlement (CE) N o 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil

- En 2007 :

- Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules

- Directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté

- Directive 2007/35/CE de la Commission du modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du Conseil concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques

- En 2008 : Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières

- En 2009 :

- Régulation (EC) No 1073/2009 concernant Le transport par bus et par autocar[17].

- Règlement (CE) N o 68/2009 de la commission du portant neuvième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

- Règlement (CE) N o 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

- Règlement (CE) n o 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE

- Directive 2009/79/CE du Parlement européen et du Conseil du relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues

- Règlement (CE) n o 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels

- Directive 2008/89/CE de la Commission du modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du Conseil concernant l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

- Directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil du relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues

- Directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil du modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure

- En 2010 : Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE

- En 2011 : Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière[18].

- En 2014 : Directive 2014/46/UE du Parlement européen et du Conseil du portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d’immatriculation des véhicules

- En 2014 : Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE

Troisième paquet mobilité

Le troisième paquet mobilité inclut de nouvelles exigences de sécurité pour les véhicules[19].

Ces exigences concernent notamment le règlement 2019/2144 ; les collision avoidance system ; les ADAS ; les protections des occupants et des piétons ; le véhicule autonome et le véhicule connecté[19].

Au 22 février 2021, la commission européenne a communiqué sur le contenu des phases de troisième paquet mobilité[19].

| Phase | Nouveaux modèles | Nouveaux véhicules | Règlements CEE-ONU | Règlement UE | Nouvelle législation |

|---|---|---|---|---|---|

| phase 1 (A/B) | 6 juillet 2022 | 7 juillet 2024 | AEB; ESS; radar de recul; cybersécurité.

Pour les poids-lours: BSIS; collision warning; TPMS |

ISA; ELK; EDR; attention du conducteur; éthylotest antidémarrage | 6 avril 2021 |

| phase 2 (C) | 7 juillet 2024 | 7 juillet 2026 | AEB piétons et cyclistes; head impact zone

Pour les véhicules autonomes: EDR; attention du conducteur (ALKS); platooning |

attention du conducteur et EDR pour les véhicules autonomes | 7 avril 2023 |

| phase 3 (D) | 7 janvier 2026 | 7 janvier 2029 | Exigences de visions directes pour poids-lourds | EDR pour poids lourds | 7 septembre 2024 |

Organisations

L'Union européenne est dotée de diverses organisations relatives au transport:

- Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA)

- Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

- Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)

- Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA)

- Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME)

- Agence du GNSS européen GNSS (GSA)

Autres organismes

- Entreprise commune Clean Sky 2

- Entreprise commune SESAR

- Entreprise commune Shift2Rail

Transport routier

Le mode de transport routier domine dans la circulation intra-européenne du fret.

Sa part de marché s'élève à 44 % du marché du fret en Europe, et à 49% en 2014 [10]. Son développement incontrôlé a fait l'objet d'un débat politique intense. En effet, le coût environnemental du transport routier est important. En outre, il occasionne une forte congestion des grands axes. On observe cependant sa part toujours croissante dans l'UE-15. Les États membres ayant adhéré en 2004 et 2007[N 2] recourent encore largement aux chemins de fer à hauteur de 40 % . L'un des principaux défis de l'UE-25 en matière de transport sera de limiter la convergence des pratiques des récents adhérents vers la moyenne de l'UE-15 et d'éviter donc que la part des chemins de fer dans le transport du fret ne chute à un niveau de 10 %.

Infrastructure routière

Le transport routier a bénéficié depuis l'après guerre d'un immense effort d'investissement dans les infrastructures qui a permis la mise en place d'un réseau autoroutier d'une densité exceptionnelle au niveau du continent européen. Entre 1994 et 1997, les routes d'Europe de l'Est nécessitant un investissement prioritaire ont été définies, dans le cadre du plan corridors paneuropéens.

Le transport routier en Europe est très développé. En effet, nous pouvons constater que le réseau de nœuds d'entreprise routière est très serré. Tous les pays européens sont concernés par cette évolution très forte. Même des pays comme l'Ukraine qui n'ont pourtant pas une très grande place sur la scène européenne. La mise en place de taxes européennes permet de réguler et d'endiguer ce flux toujours croissant de transporteurs parcourant les routes européennes.

Les routes ont été développées sur des bases et par des autorités nationales, régionales ou locales cependant, l'UE finance des routes de meilleures qualité grâce à ses fonds de développement régionaux, à l'European Investment Bank et aux réseaux trans-européens[21].

Le but des réseaux trans-européens est de construire un réseau de transport qui puisse faciliter le déplacement des marchandises et des personnes entre les États membres. Le réseau devrai unir 90 000 kilomètres d'autoroutes et d'autres routes de haute qualité vers 2020[21].

Transport routier de passagers et de voyageurs

Depuis 1992, les sociétés européennes d’autocar et d’autobus peuvent commercialiser des services de transport de passagers entre les États membres[4]

Le transport par bus est meilleur marché que le transport par train, et le transport par autocar bénéficie des nombreux investissements routiers effectués. Il ne souffre pas des effets de frontières liés à des différences de réglementations nationales, en France, depuis l'ouverture à la concurrence les lignes régulières d'autocar en France en 2015.

Le transport par bus et par autocar est encadré par la Régulation (EC) No 1073/2009 qui cherche à le rendre plus compétitif en réduisant les restrictions des législations nationales[17].

Sécurité routière

Le 30 est prise la Décision du Conseil 93/704/CE relative à la création d'une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière.

Le , la commission européenne adopte le livre blanc «La politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix» qui indique la nécessiter de «placer la sécurité et la qualité des services au cœur de notre action»[22].

Le développement du transport routier s'est fait en réduisant les tués dus à l'accidentologie routière — qui ne prend pas en compte les effets de la pollution sur la santé — notamment lorsque l'on compare les courbes des États-Unis et de l'UE.

Pour la Commission européenne, la politique en matière de sécurité routière doit placer les citoyens au centre de son action, en les encourageant à prendre la responsabilité première de leur propre sécurité et de celle des autres. La politique de l’UE en matière de sécurité routière vise à élever le niveau de la sécurité routière pour offrir à tous les Européens — notamment les usagers les plus vulnérables — la possibilité de se déplacer en toute sécurité et en respectant l’environnement[23].

Toutefois, les causes de blessures sévères (ou graves) sont mal connues. La première action de l'Union européenne a été de définir une définition commune des «blessures graves de la route» au sein de tous les États membres comme blessures de catégorie 3 ou plus sur l'échelle médicale MAIS 3+ (Maximum Abbreviated Injury Scale)[30].

En 2019, l'Union européenne a prévu de développer des indicateurs clés (KPI) pour suivre l'évolution de la sécurité routière. Les indicateurs prévus sont les suivants:

- Vitesse: Pourcentage de véhicules respectant la limitation de vitesse

- Ceinture de sécurité: Pourcentage d'occupants de véhicules utilisant correctement la ceinture de sécurité ou le système pour enfant

- Équipement de protection: Pourcentage de conducteurs de deux roues portant un casque de protection

- Alcool: Pourcentage de conducteurs respectant les seuils d'alcool présents dans le sang

- Distraction: Pourcentage de conducteurs ne tenant pas à la main un téléphone

- Sécurité des véhicules: Pourcentage de nouvelles voitures dont la notation Euro NCAP arrive à un certain seuil

- Infrastructure: Pourcentage de la distance parcourue sur des routes dont la notation de sécurité arrive à un certain seuil

- Attention post-accident: Temps d'intervention en minutes et secondes entre l'appel d'urgence et l'arrivée des services d'urgence sur le lieu[31].

Transport routier de fret

Dans l'UE, le transport routier de fret est essentiel à la compétitivité des sociétés[32].

Le transport routier du fret a été développé par le travail de l'Union européenne, en transformant des transports qui étaient internationaux et qui sont devenus intérieurs au marché unique. Ceci s'est fait en éliminant différents obstacles: les contrôles des prix, les différences de standardisation et les contrôles douaniers, mais en développant de nouvelles routes et de nouvelles normes de sécurité[32].

Air

Le transport aérien est longtemps resté hors du cadre de la politique commune en vertu de l'article 80 du Traité qui lui conférait un statut spécial. Cependant, il a été progressivement intégré dans les compétences de l'UE avec l'Acte unique de 1986 et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).

Le Royaume-Uni a eu une influence considérable dans le développement de cette politique[1].

Le « transport aérien » recouvre trois sous-catégories: le charter, le cargo et le transport régulier de passagers. Les problèmes de régulation au niveau européen se posent essentiellement pour la troisième catégorie. Le premier marché s'est en effet développé de manière assez dérégulée en quelque sorte comme une soupape de sécurité. Il comble ainsi les trous dans le maillage du réseau principal que constitue la troisième catégorie.

Une nouvelle phase a été amorcée en 2001 avec la communication de la Commission européenne sur le « Ciel unique européen » qui avance l'idée d'un mécanisme de régulation européen des trafics.

Un autre débat récent afférent à la libéralisation du transport aérien est celui des accords dits de "ciel ouvert". Il s'agit d'accords bilatéraux contractés par onze États membres avec les États-Unis. La dimension discriminatoire de ces accords a été reconnue et condamnée par la CJCE en 2002. Ces accords limitent la concurrence au sein de l'Union européenne. Les lignes intercontinentales étant les plus rentables, la forte régulation de ces lignes empêche chaque compagnie d'exploiter les opportunités s'offrant chez ses voisins. D'où l'absence de compagnies aériennes pan-européennes. Ceci a donné lieu à une prise de parole de la Commission européenne à ce sujet afin de réclamer le passage d'un accord de l'Union européenne avec les États-Unis.

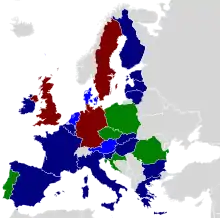

Chemin de fer

- A libéraliser

- Émergent

- En cours de libéralisation

- Mature

La directive 91/440/CEE (ou « directive transport ferroviaire ») puis le « premier paquet ferroviaire » de 2001 ont amorcé un lent processus d'harmonisation des législations nationales et de séparation entre:

- d'une part, l'exploitation des services, confiée à des entreprises ferroviaires, pouvant être mises en concurrence,

- et, d'autre part, la gestion des réseaux ferroviaires, confiée à des gestionnaires d'infrastructure ; cette gestion relève d'un monopole naturel.

Chaque réseau reste géré au niveau national. En Allemagne, ce rôle a été confié à la compagnie nationale, la Deutsche Bahn, qui a délégué cette activité en créant DB Netz, mais celle-ci reste néanmoins au sein du groupe DB. En France, ce fut dans un premier temps le rôle d'un établissement public distinct de la SNCF, créé à cet effet en 1997, Réseau ferré de France. Cependant, la France a ensuite fait le choix de mettre en place le même système qu'en Allemagne, en créant SNCF Réseau.

L'exploitation des services relève encore le plus souvent du monopole national traditionnel, avec une proportion de concurrence variable selon les États. Néanmoins, il existe de longue date des services internationaux tant pour les voyageurs que pour le fret. Ceux-ci étaient traditionnellement organisés sur un mode coopératif entre les compagnies nationales, sur la base d'accords internationaux gérant tant les aspects techniques que juridiques, et notamment la responsabilité vis-à-vis des clients et des tiers. De plus en plus apparaissent des exploitants nouveaux à vocation internationale, indépendants et concurrents des compagnies nationales, mais leur part de marché est encore modeste.

L'exploitation des services relève encore le plus souvent du monopole national traditionnel, avec une proportion de concurrence variable selon les États. Néanmoins, il existe de longue date des services internationaux tant pour les voyageurs que pour le fret. Ceux-ci étaient traditionnellement organisés sur un mode coopératif entre les compagnies nationales, sur la base d'accords internationaux gérant tant les aspects techniques que juridiques, et notamment la responsabilité vis-à-vis des clients et des tiers. De plus en plus apparaissent des exploitants nouveaux à vocation internationale, indépendants et concurrents des compagnies nationales, mais leur part de marché est encore modeste.

Dans le contexte de la libéralisation des chemins de fer, on a amorcé, dès , le démantèlement des obstacles au transport international des biens. Au , cet effort devait atteindre la totalité du réseau, et à l'horizon 2007, la concurrence devrait être introduite également sur les marchés nationaux .

Outre les séparations comptables prévues par la directive transport ferroviaire, la Commission souhaite supprimer deux obstacles à la formation d’une zone européenne du rail : l’interopérabilité limitée entre les réseaux et les systèmes ferroviaires nationaux ; la diversité des règles applicables au trafic ferroviaire doit en outre être réduite. Pour ce faire, plusieurs projets sont en chantier dans le but de l'harmonisation des standards comme l'ERTMS, un système de gestion européen du trafic ferroviaire.

L'Agence ferroviaire européenne a été créée en 2004 avec comme mission d'assurer la sécurité ainsi que l'interopérabilité. L'année suivante, la Commission a nommé Péter Balázs en tant que coordinateur du projet sur la magistrale européenne, devant relier par une liaison à grande vitesse Paris à Budapest.

Trafic passager

La tendance à la baisse de la fréquentation des trains a été considérablement contenue dans les dernières années du côté des passagers, ce que l’on peut largement attribuer à l’essor des lignes à grande vitesse.

Le troisième paquet ferroviaire de tente d’apporter des réponses à la libéralisation progressive du transport des passagers. Le projet de soumettre Thalys et Eurostar à la concurrence dans l'avenir anticipe la nécessité de rendre ces segments compétitifs face aux compagnies aériennes low cost.

Fret

Le fret emprunte de manière croissante les axes routiers pour parvenir à destination, et ce au détriment du transport ferroviaire. En 2001, les rails ne transportaient plus que 8 % des marchandises contre 20 % en 1970. Rien de moins étonnant si l’on considère que la vitesse moyenne de transport de ces biens atteint à peine 18 km/h. Les prévisions de la Commission européenne indiquent que les nouveaux États membres devraient maintenir une part relativement plus élevée du transport ferroviaire de 24 % en 2030 contre 9 % à la même date pour l'UE-15. (On remarquera que les statistiques de la Commission européenne estiment une part moindre du transport routier au profit du chemin de fer)

Système de transport intelligent (STI)

En , la Commission européenne a adopté un « plan de déploiement pour les systèmes de transport intelligents » (STI), visant à mieux utiliser les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour améliorer le service des transports, et améliorer la traçabilité des trajets via les satellites, les ordinateurs, les téléphones, tout type d'appareil de géolocalisation, ainsi que les puces RFID. Ceci pose des questions éthiques relativement à la vie privée et à la protection des données personnelles, comme a pu l'indiquer le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), selon qui « le déploiement des STI a des implications importantes en matière de protection de la vie privée, notamment parce que ces systèmes permettent de suivre un véhicule et de recueillir un large éventail de données relatives aux habitudes de conduite des usagers européens de la route. »[33]. Avec le développement des smartgrids et d'un possible internet de l'énergie annoncé par des prospectivistes tels que Jeremy Rifkin les transports pourraient peut être évoluer vers une économie de service moins consommatrice d'énergie nucléaire ou carbonée et plus efficiente (transports intelligents)[34]

Notes

- L'article 26 de la Convention de Schengen oblige les États contractants à instaurer des sanctions à l'égard des transporteurs qui acheminent des passagers dépourvus des documents requis pour l'entrée sur le territoire commun. Voir aussi l'opération Transpol Express 2008 lancé à l'initiative de la France et impliquant le Service national de police ferroviaire : l'opération consistait en des contrôles simultanés des trains internationaux et nationaux sur des grandes lignes, réalisée par 18 pays européens participant, qui s’est déroulée pendant 6 jours, du 24 au 29 septembre 2008 (cf. Service national de police ferroviaire).

- En 2004 : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre, Malte ; et en 2007 la Bulgarie et la Roumanie.

Sources

Références

- https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/278966/boc-transport.pdf

- Article 4 du TFUE

- Titre VI du TFUE

- Comprendre les politiques de l’Union européenne— Transports 20 pages — 21 x 29,7 cm (ISBN 978-92-79-42781-7) doi:10.2775/13662 Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2014

- (en) « Office of International Programs - Harmonization Approaches », sur international.fhwa.dot.gov (consulté le ).

- « Le Parlement lance un appel à la mobilisation sur la sécurité routière / Actualité / Parlement européen », sur europa.eu, (consulté le ).

- « Textes adoptés - Cadre politique de l’UE en matière de sécurité routière pour la décennie d’action 2021-2030 – Recommandations pour les prochaines étapes de la campagne «Vision Zéro» - Mercredi 6 octobre 2021 », sur europa.eu (consulté le ).

- « RAPPORT sur le cadre politique de l’UE en matière de sécurité routière pour la décennie d’action 2021-2030 – Recommandations pour les prochaines étapes de la campagne «Vision Zéro» », sur europa.eu (consulté le ).

- https://www.ouest-france.fr/societe/securite-routiere/30-km-h-zero-alcool-les-preconisations-du-parlement-europeen-pour-la-securite-routiere-8ee599c6-2680-11ec-b8e1-a5d0cfbb7050

- https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/pocketbook2016.pdf

- (en-US) « Office of International Programs - Policy | Federal Highway Administration », sur international.fhwa.dot.gov (consulté le )

- (en) « EU Road safety policy - Mobility and transport - European Commission », sur Mobility and transport (consulté le )

- « EUR-Lex - 31985R3821 - FR », sur eur-lex.europa.eu (consulté le )

- (en) « EUR-Lex - 32001H0115 - EN - EUR-Lex », sur eur-lex.europa.eu (consulté le )

- « EUR-Lex - 32004G0422(01) - FR », sur eur-lex.europa.eu (consulté le )

- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:111:0075:0082:FR:PDF

- « Public consultation on the review of Regulation (EC) No 1073/2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services - Mobility and Transport - European Commission », sur Mobility and Transport (consulté le )

- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:FR:PDF

- https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2021/02-22/p8_Scrutiny_GSR_EN.pdf

- Commission européenne - 27 février 2013

- (en) « Infrastructure - Mobility and transport - European Commission », sur Mobility and transport (consulté le )

- « La politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix », sur leslivresblancs.fr, (consulté le ).

- http://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/road_safety_citizen/road_safety_citizen_100924_fr.pdf

- Eurostat, Sécurité routière : Quelle est la situation dans votre pays?, (lire en ligne)

- « Base de données IRTAD », sur OCDE

- Journal of Traffic and Transportation Engineering 3 (2015) 247-253 doi: 10.17265/2328-2142/2015.04.007 How to Deliver the Necessary Data about Serious Injuries to the European Union Péter Holló 1, 2 and Diána Sarolta Kiss 1 1. Department of Transport, Sz échenyi István University, Gy ő r 9026, Hungary 2. KTI Institute for Transport Sciences Non-Profit Ltd., Budapest 1119, Hungary

- https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/road_safety/pdf/vademecum_2015.pdf

- https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/safer_roads4all.pdf

- « Sécurité routière », sur Commission européenne - European Commission (consulté le ).

- https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/injuries_study_2016.pdf

- (en) « European Commission outlines new road safety policies for the next decade / ETSC », sur etsc.eu (consulté le ).

- ROAD FREIGHT TRANSPORT IN THE SINGLE EUROPEAN MARKET Report of the Committee of Enquiry -July 1994 http://aei.pitt.edu/8696/1/8696.pdf

- CEPD, Systèmes de transport intelligents dans les transports routiers : "Le manque de clarté risque de conduire à des niveaux différents de protection des données en Europe" met en garde le CEPD, communiqué du 22 juillet 2009 avec lien vers l'avis en anglais concernant la proposition de directive sur les STI.

- ITS Conference 2010 - "[Intelligent Road Transport in Europe – Putting the Commission's Plan into Action]" 22/06/2010, et études sur les systèmes de transports intelligents

Bibliographie

- Traité sur l'Union européenne et Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : versions consolidées, (lire en ligne)

- (en) Commission européenne, 70% of the EU territory has poorly connected forests, hindering biodiversity, (lire en ligne)

Compléments

Liens externes

- Politiques des transports dans l'UE.

- Politiques européennes de transport durable.

- Transports et énergie.

- (en) Transport routier dans l’UE

- (en) Transport aérien dans l’UE

- (en) Transport maritime dans l’UE

- (en) Transport ferroviaire dans l’UE

- (en) Agence européenne ferroviaire

- (en) Mobilité et transports dans l'UE.

- (en) Intelligent Transport Systems

- (en) Transport Research Knowledge Centre

- Semaine européenne de la mobilité.