Pliocène

Sur l'échelle des temps géologiques, le Pliocène est la plus récente époque géologique du Néogène. S'étendant de 5,332 ± 0,005 à 2,588 ± 0,005 millions d’années[1], il est suivi du Pléistocène et précédé par le Miocène. Cette période a été dénommée par Charles Lyell à partir du grec πλεῖον / pleîon (« plus ») et καινός / kainós (« nouveau », « plus récent »), en référence aux mammifères déjà essentiellement modernes.

| Notation chronostratigraphique | N2 |

|---|---|

| Notation française | p |

| Notation RGF | p |

| Niveau | Époque / Série |

| Période / Système - Érathème / Ère -- Éonothème / Éon |

Néogène Cénozoïque Phanérozoïque |

Stratigraphie

Bornes

Le début du Pliocène est défini par la transgression Pliocène, dite aussi transgression zancléenne (début du Zancléen). Il y a environ 5,33 millions d'années, le détroit de Gibraltar s'ouvre à nouveau sous l'effet des forces tectoniques et l'océan Atlantique se déverse dans la mer Méditerranée, qui en avait été totalement séparée pendant un demi-million d'années, donnant lieu à la crise de salinité messinienne[2].

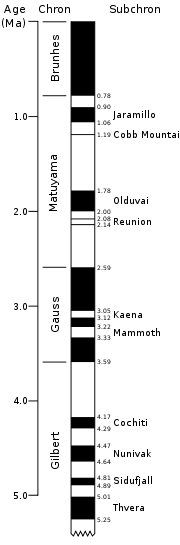

La fin du Pliocène est définie par l'inversion du champ magnétique terrestre dite Gauss-Matuyama, qui fait passer la planète de la polarité « normale » à la polarité « inverse ».

Subdivisions

| Pliocène inférieur | |

| Zancléen | (5,332 ± 0,005 à 3,600 ± 0,005 Ma) |

| Pliocène supérieur | |

| Plaisancien | (3,600 ± 0,005 à 2,588 ± 0,005 Ma) |

Paléogéographie

Au début de cette époque, les continents sont à moins de 250 km de leur position actuelle pour s’en situer à moins de 70 km vers la fin.

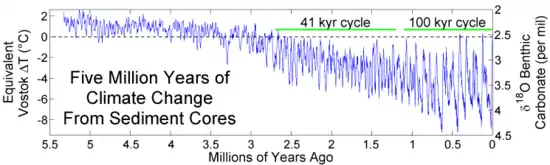

Le principal changement est dû à l'irruption de l'isthme de Panama, connectant l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud et conduisant à une extinction presque complète des marsupiaux distincts de l’Amérique du Sud. La formation de cet isthme entraîne aussi la disparition des courants équatoriaux chauds et ainsi un cycle de refroidissement de l’Atlantique, une augmentation de l'humidité de l'air dans l'Arctique, et finalement l'englacement de l’hémisphère nord[3]. Le climat devient globalement plus froid et sec mais avec des cycles plus chauds entre 3,2 et 2,0 Ma, le maximum de température apparaît vers 3,05 Ma[4], l'inlandsis de l'Antarctique s'épaissit tandis qu'apparaît celui du Groenland, des glaciers apparaissent aux latitudes moyennes durant le Gélasien, premières des glaciations qui vont se poursuivre pendant tout le Pléistocène.

La collision de la plaque africaine et de l’Europe se poursuit, les Alpes et les Pyrénées continuent leur orogenèse. Cette orogenèse ainsi que les mouvements tectoniques de surrection des Montagnes Rocheuses ont augmenté les phénomènes d'érosion et le piégeage du CO2 atmosphérique sous forme de carbonate, diminuant ainsi la concentration du CO2 atmosphérique de 400 à 280 ppm (pour l'année 2016, 404 ppm), ce qui a, de manière déterminante, poussé le climat mondial dans une époque glaciaire[5].

En Europe, la collision avec la plaque africaine provoque une extension est-ouest de la croûte terrestre et la formation du graben du Fossé rhénan, la surrection des Vosges et de la Forêt-Noire[6]. Il y a eu à cette époque des connexions interfluviales entre le Danube, le Rhin, le Doubs et le Rhône[7] - [8].

Flore

Les forêts tropicales continuent à se réduire et n’occupent plus qu’une étroite bande autour de l’équateur, laissant la place à des savanes, les graminées conquièrent tous les continents. La végétation de type méditerranéen fait son apparition. Les forêts tempérées d'arbres à feuilles caduques s’étendent aux latitudes moyennes. Les conifères et la toundra couvrent les latitudes élevées de l’hémisphère nord, l’Antarctique devient un désert glacé.

Faune

Les faunes marines et terrestres sont quasiment modernes, bien qu’un peu plus primitives. La jonction de l’Amérique du Nord et du Sud provoque le grand échange inter-américain. Les herbivores deviennent plus grands ainsi que leurs prédateurs.

Poissons

Les poissons ne connaissent pas d'évolution majeure au cours de cette période, sauf pour le groupe des poissons cartilagineux : des requins sont atteints de gigantisme notamment avec l'apparition d'Otodus megalodon, un requin prédateur de plus de 15 m de long qui s'attaquait aux baleines encore en pleine évolution. À partir de cette période - et jusqu'à l'heure actuelle -, les requins s'imposent comme l'espèce prédatrice dominante des océans malgré la concurrence des mammifères marins tels que les cétacés à dents. Depuis leur apparition au cours du Paléozoïque, les requins n'avaient pu auparavant s'imposer dans les océans. Ils subissaient dans un premier temps la concurrence de poissons osseux primitifs tels que le Dunkleosteus, puis celle des reptiles marins tout au long du Mésozoïque ; les requins occupaient donc alors une niche basse dans la chaîne alimentaire au sein des océans. C'est seulement après la disparition des reptiles marins que les requins ont pu atteindre la niche écologique haute. Par ailleurs, jusqu'à l'apparition des premières baleines non prédatrices, aucune proie ne permettait aux requins de grandir de manière aussi importante que lors du Pliocène. Avec la période glaciaire, les baleines développent une couche de graisse et migrent vers des eaux beaucoup plus froides, là où le Mégalodon ne peut survivre ; ainsi cesse le règne de ce dernier tandis que les requins passent au sommet de la chaîne alimentaire des océans.

Reptiles

Les alligators et les crocodilidés disparaissent d’Europe. Les serpents venimeux continuent à prospérer.

Oiseaux

Les Phorusrhacidae sont déjà rares durant cette époque, l’un des derniers est le Titanis .

Mammifères

En Amérique du Nord, les rongeurs, de grands mastodontes et Gomphotherium, et des opossums continuent à être communs tandis que les ongulés déclinent tels les chameaux, cerfs et chevaux. Les rhinocéros, tapirs et Chalicothères s’éteignent. Les familles de carnivores se diversifient, mustela, ours, canidés. Des paresseux vivant au sol, des Glyptodons et des tatous émigrent vers le nord en traversant l’isthme de Panama.

En Eurasie, les rongeurs prospèrent tandis que la distribution des primates diminue. En Asie, les éléphants, stégodons et gomphotherium sont nombreux et les Hyracoïdes émigrent d’Afrique vers le nord. La diversité des équidés diminue, les tapirs et les rhinocéros se comportent plutôt bien. Les bovidés et antilopes s’étendent, des espèces de chameau émigrent depuis l’Amérique du Nord. Les hyènes et les tigres à dents de sabre apparaissent.

L’Afrique est dominée par les ongulés, les primates continuent leur évolution, les premiers hommes apparaissent pendant le Gélasien. Les rongeurs sont prospères, la population des éléphants augmente. Le nombre d’espèces de bovidés augmente et devient supérieur à celui des porcins. Les premières girafes apparaissent, les premiers chameaux émigrent vers l’Asie depuis l’Amérique du Nord. Les ursidés, canidés et mustélidés, eux aussi originaires d’Amérique du Nord, se joignent aux félidés, hyènes et civettes d’Afrique, forçant les hyènes à se spécialiser en nécrophage.

Le grand échange inter-américain permet aux espèces nord-américaines de se mélanger avec celles de l’Amérique du Sud pour la première fois depuis le Crétacé, les rongeurs et primates nord-américains ainsi que des mustélidés et des coatis émigrent vers le sud. Les litopternes et les Notoungulata déjà présents continuent à prospérer tout comme les glyptodons, les paresseux et les tatous.

En Australie, les marsupiaux restent dominants, ceux-ci incluent des wombats et des kangourous. Leurs principaux prédateurs sont des Dasyuromorphia, Thylacinidae et Thylacoleo.

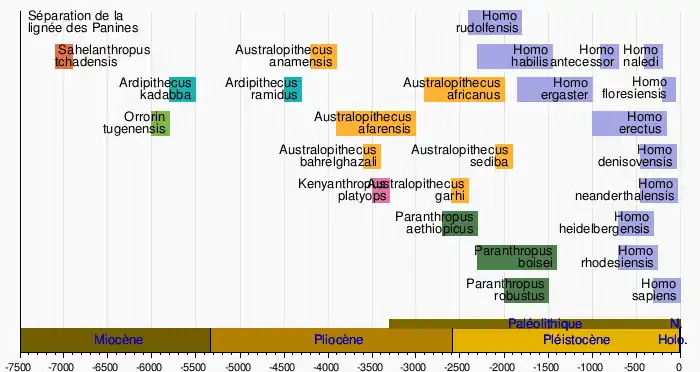

Hominines

Les Australopithèques apparaissent il y a 4,2 millions d'années en Afrique de l'Est. Ils prospèrent en Afrique jusqu'au Pléistocène inférieur. La dernière espèce connue est Australopithecus sediba, datée de 2 millions d'années.

Le plus ancien fossile attribué au genre Homo a été trouvé en Éthiopie (LD 350-1). Il est daté de 2,8 millions d'années[9].

Voir aussi

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Notes et références

- (en) GeoWhen database

- (en) Paul-Louis Blanc, « The opening of the Plio-Quaternary Gibraltar Strait : Assessing the size of a cataclysm », Geodinamica Acta, Elsevier, vol. 15, nos 5–6, , p. 303–317 (DOI 10.1016/S0985-3111(02)01095-1, lire en ligne).

- D'après Gerald H. Haug et Ralf Tiedemann, « Effect of the formation of the Isthmus of Panama on Atlantic Ocean thermohaline circulation », Nature, vol. 393, , p. 673-676 (DOI 10.1038/31447, lire en ligne)

- D'après (en) Liu Gengwu, Estella B. Leopold, Liu Yun, Wang Weiming, Yu Ziye et Tong Guobang, « Palynological record of Pliocene climate events in North China », Review of Palaeobotany and Palynology, vol. 119, nos 3-4, , p. 335-340 (lire en ligne).

- (en) Late Pliocene Greenland glaciation controlled by a decline in atmospheric CO2 levels, Nature, 28 août 2008

- D'après CRDP d'Alsace, « Brève histoire géologique d'Alsace », Lithothèque Alsace, Scérén CRDP, (lire en ligne)

- (de) August Thienemann, Verbreitungsgeschichte der Süßwassertierwelt Europas : Versuch einer historischen Tiergeographie der europäischen Binnengewässer, t. XVIII, Stuttgart, E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Erwin Nägele), coll. « Binnengewässer », , XVI-809 p. (OCLC 2212349).

- (de) Eckhard Villinger, « Untersuchungen zur Flußgeschichte von Aare-Donau/Alpenrhein und zur Entwicklung des Malm-Karsts in Südwestdeutschland », Jh. geol. Landesamt. Baden-Würtemberg, no 28, , p. 297-362.

- (en) Brian Villmoare et al., « Early Homo at 2.8 Ma from Ledi-Geraru, Afar, Ethiopia », Science, vol. 347, no 6228, , p. 1352-1355 (DOI 10.1126/science.aaa1343)