Place des Jacobins (Lyon)

La place des Jacobins est une place située dans le quartier de Bellecour, dans le 2e arrondissement de la ville de Lyon.

|

Place des Jacobins

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Coordonnées | 45° 45′ 38″ nord, 4° 50′ 01″ est | |

| Ville | Lyon | |

| Arrondissement | 2e | |

| Quartier | Bellecour | |

| Début | Rue Édouard-Herriot | |

| Fin | Rue Émile-Zola | |

| Morphologie | ||

| Type | Place semi-fermée | |

| Forme | Carré | |

| Histoire | ||

| Création | 1556 - 1823 - 1860 | |

| Anciens noms | Place Confort Place de la Fraternité Place de la Préfecture Place de l'Impératrice |

|

| Monuments | Fontaine | |

| Protection | Site du centre historique Site du patrimoine mondial |

|

Situation et accès

- Ce site est desservi par les stations de métro Cordeliers et Bellecour.

- Bus : 27, S1 : arrêt Jacobins

- Stations Vélo'v : Jacobins (Angle rue Édouard-Herriot) - Célestins (Ascenseur)

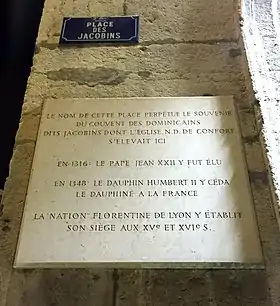

Origine du nom

Jusqu'en 1782, la place est appelée place Confort. Après cette date, elle devient place des Jacobins, du nom des religieux Jacobins ou ordre des Prêcheurs dit également « ordre dominicain » qui ont occupé les tènements du côté sud de la place. Ces Dominicains se voient ainsi désignés quand Philippe Auguste leur attribue, au XIIIe siècle, un bâtiment à Paris d'où les frères partent en pèlerinage pour Saint-Jacques-de-Compostelle (Jacobus en latin)[1]. Sous Louis-Philippe (1830-1848), ce bâtiment accueille la préfecture du Rhône.

Historique

Jusqu'en 1782, la place est appelée « place Confort ». Après cette date, elle devient « place des Jacobins ». En 1794, elle est rebaptisée « place de la Fraternité » (la place Bellecour étant alors la place de l'Égalité). Après avoir changé de nom deux fois, « place de la Préfecture » lorsque, sous Louis-Philippe, le bâtiment des Jacobins accueille la préfecture du Rhône. Elle prend ensuite le nom de « place de l'Impératrice » sous Napoléon III, en l'honneur de son épouse Eugénie de Montijo[2]. Elle est renommée « place des Jacobins » en février 1871, après la chute du Second Empire[3].

Église des Jacobins

_-_(2).jpg.webp)

.jpg.webp)

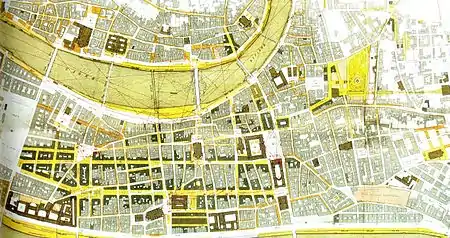

En 1556, l'emplacement situé au nord de l'église des Jacobins, affermé depuis 1514 pour les marchés devient place publique. Elle est de forme triangulaire, close de murs et est le point d'aboutissement d'une des artères principales de la ville médiévale, la rue Mercière. Au XVIe siècle, on abat les murs qui la bordent et on érige un obélisque pyramidal exécuté par Philippe Lalyame. Riverain de la place, Horace Cardon fait reconstruire à ses frais le puits de ce qui s'appelle alors la place Confort du nom d'une chapelle dédiée à Notre-Dame de Confort. Le baron des Adrets, qui réside dans le couvent après la prise de Lyon en 1562 par les troupes protestantes, fait percer la rue Saint-Dominique (actuelle rue Émile-Zola) pour relier plus facilement le champ de manœuvre qu'est à cette époque la place Bellecour.

Rabelais, dans Pantagruel évoque les « bavards de Confort ». C'est une référence aux « fainéants qui s'assemblent sur la place Notre-Dame de Confort, à Lyon, pour y débiter des sornettes, qu'autrefois, on nommait baves »[4]. Vers 1840, les bavards ne s'assemblent plus sur la place, mais il existe une salle de spectacle, appelée Gymnase lyonnais où l'on joue vaudevilles et mélodrames. Elle prend probablement son nom actuel quand l'architecte Le Pautre fait édifier le portail latéral de l'église des Jacobins. La pyramide vétuste est reconstruite en 1740 mais le puits n'est plus suffisant pour les habitants alentour, notamment en cas d'incendie. Antoine Michel Perrache se voit confier l'érection d'une nouvelle fontaine en 1760.

Révolution française et destruction de l'église

La Révolution voit la pyramide détruite en 1793 et seul le piédestal de la fontaine semble subsister jusqu'en 1813. Une fontaine est érigée en 1856 grâce à Louis Danton, un tapissier du quartier, qui lègue sa fortune pour une œuvre dessinée par Liénard et fondue par Barbezat.

Un décret impérial du affecte aux services de la préfecture la partie invendue du couvent des Jacobins, alors occupée par le mont-de-piété. Le préfet, Pierre-Marie Taillepied de Bondy, montre peu d'enthousiasme et le projet traîne. Le projet est repris par son successeur, Christophe de Chabrol de Crouzol. Des plans sont dressés par François-Alexandre Cavenne, inspecteur général des ponts et chaussées, et Antoine-Marie Chenavard, architecte. Les travaux s'achèvent en 1819. L'ensemble est constitué de trois ailes formant un U autour d'une cour centrale fermée par une grille. La place est rebaptisée place de la Préfecture[5].

L'église, construite en 1450[6] grâce au libéralités de la « nation florentine »[6] - [2], est démolie entre 1817 et 1818[2]. L'arc d'entrée de la chapelle construite par Thomas Ier de Gadagne est aujourd'hui remployé comme porche d'entrée d'un immeuble au 8, rue Sully (6e arr.)[7]. Les autres chapelles étaient dues aux confréries, notamment des batteurs et tireurs d'or[6]. L'église est totalement détruite en 1822 afin de dégager la perspective de la cour de la préfecture et des pavillons d'entrée sur la place.

Les travaux du Second Empire

Dans le cadre des travaux de réaménagement de la Presqu'île, la place est totalement recomposée. Une nouvelle rue, la rue de l'Impératrice (aujourd'hui rue Édouard-Herriot), est ouverte entre la place des Terreaux et la place Bellecour. La place, également renommée place de l'Impératrice, prend alors sa forme actuelle (plus ou moins carré et non plus triangulaire). Marius Vaïsse décide en 1852 de transférer les services préfectoraux et départementaux à l'hôtel de ville ; la rue Gasparin est ouverte au sud à l'emplacement de l'ancienne préfecture, vers 1863. Au sud-est, la rue Childebert est prolongée depuis la nouvelle place Impériale (place de la République), tandis qu'au sud-ouest, la rue Jean-Fabre est percée jusqu'à la place des Célestins. Enfin au nord la rue de Brest est ouverte jusqu'à l'église Saint-Nizier dans la continuité de la rue Paul-Chenavard.

L'ancienne fontaine, devenue obsolète, est remplacée par une nouvelle, œuvre de Tony Desjardins. Elle est inaugurée en 1868 pour commémorer Claude-Marius Vaïsse mais le personnage n'est pas aimé et le diamètre de la fontaine (41,75 mètres) est jugé excessif. À la chute du Second Empire en 1870, la statue n'a pas encore été installée et on la cache dans l'entrepôt des douanes. La statue pourrait être refondue pour ériger celle de Claude Bernard, ce qui ne sera jamais fait, mais elle est refondue sans gloire en 1902. Le cercle de la fontaine de Desjardins est démonté et remonté en 1877 place Carnot pour accueillir la fontaine de la République jusqu'à sa destruction définitive en 1975 lors du ré-aménagement de la place et de la construction du métro de Lyon dont le cadre en béton nécessitait le déplacement du socle. On décide en 1877 d'ériger une nouvelle fontaine sur la place des Jacobins : un concours est lancé du au [g 1].

La fontaine des Jacobins de 1885

._1884._Marbre._Lyon%252C_place_des_Jacobins._Photo%252C_Jamie_Mulherron.jpg.webp)

Le conseil municipal décide de « doter les places des Jacobins et de Lyon (place de la République) d'un monument ». Deux « seconds prix » sont attribués, dont l'un à Gaspard André pour son projet « Art ». L'étude définitive lui est confiée et son projet, présenté le est approuvé en mai. Le , un second concours attribue la conception des quatre statues principales à Degeorges : la statue d'Hippolyte Flandrin sera exécutée à Paris et les trois autres, Gérard Audran, Guillaume Coustou et de Philibert Delorme sont taillées à Lyon. Bien que le contrat prévoit un achèvement pour le , les statues ne sont achevées qu'en 1885. La réception des travaux a lieu le et le monument que l'on voit encore aujourd'hui est inauguré le . La fontaine est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH, 18/05/1992).

Du XXe siècle à aujourd'hui

Pendant la Seconde Guerre mondiale[8], on érige le numéro 6 de la place en remplacement d'un ancien immeuble avec façade à arcs sur cour possédant un balcon au sommet de l'escalier[2]. Dans les années 1970[8], on détruit l'îlot qui occupe l'angle nord-ouest de la place, îlot délimité par les rues de Brest, de la Monnaie et de l'Ancienne-Préfecture, en conservant toutefois les immeubles en façade de la rue de l'Ancienne-Préfecture et l'Hôtel Horace Cardon, qui était à l'époque une maison-close[8]. Dans le cadre du ré-aménagement de la place qui voit le jour dans la première décennie du XXIe siècle, un concours a été lancé et remporté par la paysagiste Jacqueline Osty à l'été 2007[9]. Aujourd'hui la place a retrouvé son calme et sa splendeur, notamment par un élargissement des trottoirs qui la bordent et par une restauration pointue de la statue centrale, en 2013[10].

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

Côté nord

- Numéro 1, place des Jacobins

Le numéro 1 de la place

Le numéro 1 de la place

Angle nord-ouest

- Numéro 11, rue de l'Ancienne-Préfecture

_2.JPG.webp) Respectivement de gauche à droite, le côté ouest, l'angle nord-ouest et le côté nord. Vue antérieure au réaménagement de 2013.

Respectivement de gauche à droite, le côté ouest, l'angle nord-ouest et le côté nord. Vue antérieure au réaménagement de 2013.

Côté ouest

Du nord au sud :

- Numéro 12, rue de l'Ancienne-Préfecture

- Numéro 4, place des Jacobins : maison du peintre Paul Borel, réalisée par l'architecte Pierre Bossan en 1863[11] ;

- Numéro 27, rue Port-du-Temple ;

- Numéro 6, place des Jacobins : l'immeuble qui fait l'angle avec la rue Port-du-Temple et son ancien numéro 20 est bâti pendant la Seconde Guerre mondiale[8] remplace un ancien immeuble avec façade à arcs sur cour possédant un balcon au sommet de l'escalier[2] ;

12, rue de l'Ancienne-Préfecture, façade donnant sur la place des Jacobins.

12, rue de l'Ancienne-Préfecture, façade donnant sur la place des Jacobins..JPG.webp) 4, place des Jacobins, maison du peintre Paul Borel par l'architecte Pierre Bossan datant de 1863.

4, place des Jacobins, maison du peintre Paul Borel par l'architecte Pierre Bossan datant de 1863. 27, rue Port-du-Temple, façade donnant sur la place des Jacobins.

27, rue Port-du-Temple, façade donnant sur la place des Jacobins. 6, place des Jacobins, immeuble bâti pendant la Seconde Guerre mondiale.

6, place des Jacobins, immeuble bâti pendant la Seconde Guerre mondiale.

Angle sud-ouest

- Numéro 7, place des Jacobins : ce bâtiment construit au XXe siècle, remplace un bâtiment à la façade datant du XVIIe siècle[2].

7, place des Jacobins.

7, place des Jacobins.

Côté sud

- Numéro 8, place des Jacobins

- Numéro 9, place des Jacobins

9, place des Jacobins

9, place des Jacobins 8, place des Jacobins

8, place des Jacobins

Angle sud-est

- Angle de la rue Confort (numéro 1) et de la rue Childebert (numéro 2) : immeuble 2e moitié du XIXe siècle avec rotonde d'angle ;

- Angle de la rue Confort et de la rue Édouard-Herriot (numéro 85).

Angle des rues Confort et Childebert : immeuble 2e moitié du XIXe siècle avec rotonde d'angle.

Angle des rues Confort et Childebert : immeuble 2e moitié du XIXe siècle avec rotonde d'angle. 85, rue Édouard-Herriot

85, rue Édouard-Herriot

Côté est

- Numéro 1, rue Childebert, angle avec la rue Édouard-Herriot, donnant sur la place des Jacobins ;

- Numéro 79, rue Édouard-Herriot ;

- Numéro 77, rue Édouard-Herriot, angle avec la rue Jean-de-Tournes.

Respectivement, de gauche à droite, les numéros 77 et 79 de la rue Édouard-Herriot, le 1, rue Childebert, l'angle sud-est et l'immeuble triangulaire avec coupole, le 85 rue Édouard-Herriot et ses quatre cheminées hérissées sur le toit et à l'extrémité droite, le numéro 9 de la place.

Respectivement, de gauche à droite, les numéros 77 et 79 de la rue Édouard-Herriot, le 1, rue Childebert, l'angle sud-est et l'immeuble triangulaire avec coupole, le 85 rue Édouard-Herriot et ses quatre cheminées hérissées sur le toit et à l'extrémité droite, le numéro 9 de la place.

Angle nord-est

- Numéro 75, rue Édouard-Herriot, angle avec la rue Jean-de-Tournes : immeuble abritant l'hôtel Mercure Lyon-Beaux-Arts. À l'angle, une statue de Vierge date de 1862 est attribuée au sculpteur italien Rodolphe Galli (1840-1863)[12].

Respectivement de gauche à droite, le côté nord et le numéro 1, l'angle nord-est abritant l'hôtel Mercure Lyon-Beaux-Arts au 75, rue Édouard-Herriot et le numéro 77 de la même rue.

Respectivement de gauche à droite, le côté nord et le numéro 1, l'angle nord-est abritant l'hôtel Mercure Lyon-Beaux-Arts au 75, rue Édouard-Herriot et le numéro 77 de la même rue.

Bibliographie

Références

- Gilbert Gardes, La place des Jacobins à Lyon, extrait de Centre presqu'île, no 13, 1987.

- p. 23.

Notes et références

- Jean Pelletier, Connaître son arrondissement, le 2e, éditions lyonnaises d'art et d'histoire, p. 25.

- Louis Maynard, Histoire, légendes et anecdotes à propos des rues de Lyon avec indication de ce qu'on peut y remarquer en les parcourant, notice Place des Jacobins.

- Maurice Vanario, Rues de lyon à travers les siècles, ELAH, Lyon, 2002.

- L. Duchet.

- Dominique Bertin et Nathalie Mathian, Lyon, silhouettes d'une ville recomposée : Architecture et urbanisme 1789-1914, Lyon, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, , p. 42.

- Jean Pelletier, Lyon, pas à pas, 1992, (ISBN 2-7171-0808-4), p. 49.

- Édouard Lejeune, La saga lyonnaise des Gadagne, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, (ISBN 2-84147-153-5), p. 28.

- Agnès Dally-Martin et Charles Delfante, 100 ans d'urbanisme à Lyon, éditions LUGD, 1994, (ISBN 2-84147-004-0), p. 135.

- Voir le site officiel du Grand Lyon.

- « Place des Jacobins - Les rues de Lyon », sur Les rues de Lyon (consulté le )

- Nicolas Jacquet, Façades lyonnaises, édition Laurence Solnais, septembre 2008, p. 154.

- Saints et madones aux coins de nos rues, éditions lyonnaises d'art et d'histoire, 1995, (ISBN 2-84147-019-9), p. 67.

Voir aussi

- Le Monde lyonnais, siège de la revue au no 79

- Animal fantastique de la fontaine des Jacobins (« Voyage immobile »)