Philippe Descola

Philippe Descola, né le à Paris, est un anthropologue français. Fils de l'écrivain et historien hispaniste Jean Descola, ses recherches de terrain en Amazonie équatorienne, auprès des Jivaros Achuar, ont fait de lui une des grandes figures américanistes de l'anthropologie.

| Naissance | |

|---|---|

| Nationalité |

française |

| Formation | |

| École/tradition | |

| Principaux intérêts | |

| Idées remarquables |

les quatre ontologies (animisme, totémisme, analogisme, naturalisme) |

| Œuvres principales |

|

| Influencé par | |

| Père | |

| Conjoint | |

| Distinctions |

À partir de la critique du dualisme nature/culture, il entreprend une analyse comparative des modes de socialisation de la nature et des schèmes intégrateurs de la pratique : identification, relation et figuration.

Biographie

Jeunesse et études

Philippe Descola a étudié la philosophie à l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Il rédige une thèse de doctorat en ethnologie à l'École pratique des hautes études (VIe section), sous la direction de Claude Lévi-Strauss.

Parallèlement à son doctorat, il est chargé de mission au CNRS et effectue son travail de terrain chez les Jivaros Achuar en Équateur entre 1976 et 1978, en compagnie d'Anne-Christine Taylor, dont il est l'époux.

Parcours universitaire

En 1987, il devient maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il est nommé directeur d'études en 1989. Au sein de l'école, il coordonne le groupe de recherche sur les « raisons de la pratique : invariants, universaux, diversité ».

En juin 2000, il obtient la chaire d'« Anthropologie de la nature » au Collège de France, succédant à Françoise Héritier. Il occupe cette chaire jusqu'en 2019 (leçon de clôture donnée le 27 mars 2019).

Il est nommé, en 2001, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale (LAS) fondé en 1960 par Claude Lévi-Strauss, qu'il dirige jusqu'en 2013.

En 2014, il est nommé membre du Conseil stratégique de la recherche[1].

Il fait partie du comité de rédaction de la revue Tracés et il collabore au Journal de la société des américanistes.

Prix et distinctions

- Juin 1996 : médaille d'argent du CNRS pour ses travaux sur les usages et les connaissances de la nature dans les sociétés tribales.

- Septembre 2012 : médaille d'or du CNRS pour l'ensemble de ses travaux[2].

- 2014 : prix international Cosmos pour ses travaux sur les relations entre les sociétés humaines et la nature.

- 2015 : docteur honoris causa de la faculté des arts et des sciences de l’université de Montréal, pour souligner l’envergure de sa carrière, sa contribution au domaine des sciences sociales et son approche interdisciplinaire novatrice.

- mars 2016 : commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur[3].

- 2022 : prix de l'essai France Culture - Arte pour Ethnographies des mondes à venir (écrit avec Alessandro Pignocchi, au Seuil)

Apports scientifiques

Terrain ethnographique

De septembre 1976 à septembre 1979, Philippe Descola vit au contact des Jivaro Achuar, dans le haut bassin équatorien du Río Pastaza, à la frontière entre l'Équateur et le Pérou. De cette expérience ethnographique, il tire la matière de sa thèse intitulée, La Nature domestique. Symbolisme et praxis dans l'écologie des Achuar, soutenue en 1983 et publiée en 1986.

S'intégrant dans les débats anthropologiques de la fin des années 1970 entre symbolisme et matérialisme, cette thèse analyse successivement la manière dont les Achuar identifient les êtres de la nature et les types de relations qu'ils entretiennent avec eux.

Dans une première partie, Philippe Descola montre comment la « nature », pour les Achuar, s'émancipe du seul ordre taxinomique, en se voyant attribuer des caractéristiques « humaines » : « Les hommes et la plupart des plantes, des animaux et des météores sont des personnes (aents) dotées d'une âme (wakan) et d'une vie autonome » (1986 : 120). Par la capacité qu'ont les âmes d'échanger dans des situations particulières, les humains et non-humains forment un continuum. Les mythes Achuar disent entre autres choses comment à l'origine tous les êtres avaient une apparence humaine, celle des « personnes complètes » (penke aents). Perdant celle-ci dans les circonstances du mythe, plantes et animaux n'en gardent pas moins, pour les Achuar, une sociabilité ordonnée selon les mêmes règles que celles qui régissent leur propre vie sociale. « L'anthropomorphisation des plantes et des animaux [est] tout autant la manifestation d'une pensée mythique qu'un code métaphorique servant à traduire une forme de « savoir populaire » » (1986 : 125).

Dans une seconde partie, adoptant une perspective strictement méthodologique, Philippe Descola distingue une série de mondes qui encadrent les pratiques que les Achuar exercent envers les êtres avec lesquels ils sont en contact : la maison, le jardin, la forêt et la rivière. Unité minimale de la société Achuar, la maison est le « modèle d'articulation des coordonnées du monde et segment terminal d'un continuum nature/culture, la matrice spatiale de plusieurs systèmes de conjonction et disjonction, le point d'ancrage de la sociabilité inter- et intra-maisonnée » (1986 : 168). Si les hommes réalisent l'essartage, le jardin est cependant un espace par destination quasi exclusivement féminin. Les femmes assument l'essentiel de l'activité horticole mêlant des actes techniques de plantation, de désherbage et de récolte, avec des actes magiques, au premier rang desquels viennent les chants incantatoires (anent) destinés à l'esprit tutélaire des jardins, Nunkui, à l'âme des plantes (wakan), aux charmes (nantar) et aux auxiliaire de Nunkui. Le sang joue un rôle prépondérant dans ces pratiques symboliques et établit avec Nunkui et des plantes telles que le manioc une relation de consanguinité.

Ce travail de terrain offre ainsi l'essentiel de la matière ethnographique qui permettra à Philippe Descola de proposer, en s'inspirant de l'anthropologie symétrique de Bruno Latour un schème particulier d'identification et de relation aux non-humains, en redéfinissant le concept délaissé d'animisme.

Système des quatre ontologies

Dans ses recherches, Philippe Descola entend dépasser le dualisme qui oppose nature et culture en montrant que la nature est elle-même une production sociale, et que les quatre modes d’identification qu’il a distingués et redéfinis (totémisme, animisme, analogisme et naturalisme) ont un fort référentiel commun anthropocentrique. Ainsi, l’opposition nature/culture n'a plus guère de sens, explique-t-il, car elle relève d'une pure convention sociale. Il propose alors en vertu de ces propositions de constituer ce qu’il nomme une « écologie des relations ». Ces travaux font l'objet de la publication de son plus important et célèbre livre, Par-delà nature et culture (2005), devenu un texte de référence[4] - [5].

Il s'agit d'une anthropologie non dualiste, en ce sens qu’elle ne sépare pas en deux domaines ontologiques distincts humains et non-humains, une anthropologie donc qui s’intéresse aux relations entre humains et non-humains autant qu'à celles entre humains. Cet aspect influence le nouveau courant anthroposémiotique fondé en 2010 par Béatrice Galinon-Mélénec.

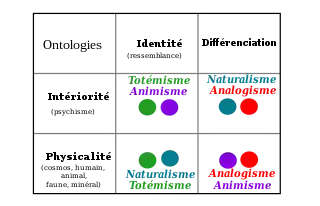

Philippe Descola effectue toutefois lui-même une double dichotomie, mais basée cette fois sur deux critères {physicalité/psychisme} et {identité/différenciation}, distinguant ainsi quatre « modes d’identification » parmi les sociétés humaines, qui sont le totémisme, l’animisme, l'analogisme et le naturalisme : ainsi les modes d’identification sont-ils des manières de définir des frontières entre soi et autrui[6].

Naturalisme

Selon Philippe Descola, seule la société naturaliste (occidentale) produit cette frontière entre soi et autrui, en introduisant l’idée de « nature » qui sous-tend implicitement une représentation du monde reposant sur une dichotomie entre nature et culture. La nature serait ce qui ne relève pas de la culture, ce qui ne relève pas des traits distinctifs de l’espèce humaine, et des savoirs et savoir-faire humains. Alors que cette nature (le monde physique) est fondamentalement universelle (les mêmes atomes fondent l'ensemble de l'univers, les mêmes lois et déterminismes fixent et s'appliquent à l'humain et au non humain), la culture différencie elle l'humain du non humain, mais également les sociétés humaines entre elles. Selon Philippe Descola, cette distinction serait à la fois occidentale et récente, résultat d’une histoire particulière ; elle n'existe pas dans les autres sociétés. Elle fonderait la difficulté occidentale à appréhender ces dernières[7].

Le naturalisme, dit-il, « n'est pas simplement la croyance que la nature existe, autrement dit que certaines entités doivent leur existence et leur développement à un principe étranger aux effets de la volonté humaine. Typique des cosmologies occidentales depuis Platon et Aristote, le naturalisme produit un domaine ontologique spécifique, un lieu d’ordre ou de nécessité où rien n’advient sans une cause, que cette cause soit référée à l’instance transcendante ou qu’elle soit immanente à la texture du monde. Dans la mesure où le naturalisme est le principe directeur de notre propre cosmologie et qu’il imbibe notre sens commun et notre principe scientifique, il est devenu pour nous un présupposé en quelque sorte « naturel » qui structure notre épistémologie et en particulier notre perception des autres modes d’identification »[8]. C’est-à-dire que notre naturalisme détermine notre point de vue, notre regard sur les autres et sur le monde.

Si notre société est naturaliste, d’autres sont animistes ou totémistes.

Animisme

Ainsi, l’animisme caractérise les sociétés pour lesquelles les attributs sociaux des non-humains permettent de catégoriser des relations ; les non-humains sont les termes d’une relation. Il y a donc une identité dans l'intériorité entre humains et non-humains, mais pas dans la physicalité.

Totémisme

Le totémisme caractérise les sociétés pour lesquelles les discontinuités et identités entre non-humains permettent de penser celles entre les humains ; ainsi la différence des uns – des espèces entre elles – est synonyme de la différence des autres – des clans entre eux. Pour ces sociétés il y a une identité à la fois dans l'intériorité et la physicalité des groupes d'humains et de "leurs" correspondants non-humains : le clan s'assimile alors à son totem, à la fois à son esprit et à ses attributs physiques. Les non-humains sont ainsi des signes, des témoignages, de la variété humaine.

Analogisme

L'analogisme se caractérise lui par une discontinuité à la fois des intériorités et des physicalités des humains et des non-humains. Les sociétés où l'analogisme est présent, se caractériseront alors par des systèmes fortement dualistes.

Autres thèmes de recherche

En outre, peuvent être cités comme thèmes de recherches :

- Ethnologie des sociétés amérindiennes ;

- Anthropologie comparative des modes de socialisation de la nature ;

- Épistémologie et philosophie des sciences sociales ;

- Anthropologie cognitive ;

- Écologie symbolique.

Philippe Descola est une référence pour les milieux de l'écopolitique. Il a effectivement participé au développement de ce mouvement, en dirigeant la thèse de l'anthropologue Nastassja Martin à propos des Gwich'in, une société de chasseurs-cueilleurs en Alaska, ou en élaborant des bandes dessinées en forme de traités d'écologie sauvage avec Alessandro Pignocchi[9].

En 2023, il fait partie des 20 coprésidents de l'association appui financier des Soulèvements de la Terre[10], pour laquelle il participe notamment à l'écriture du livre "On ne dissout pas un soulèvement - 40 voix pour les soulèvements de la Terre".

Publications

Ouvrages

- La Nature domestique : symbolisme et praxis dans l'écologie des Achuar, publication par la Fondation Singer-Polignac, Paris : éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1986 (ISBN 2-7351-0165-7)

- avec Gérard Lenclud, Carlo Severi, Anne-Christine Taylor, Les Idées de l'anthropologie, préface de Françoise Zonabend, Paris, éditions Armand Colin, collection « Anthropologie au présent », 1988 (ISBN 2-200-33024-3)

- Les Lances du crépuscule : relations Jivaros. Haute-Amazonie, avec dix illustrations de Philippe Munch d'après des documents de l'auteur et huit dessins de l'auteur, Paris, éditions Plon, collection Terre humaine, 1993 (ISBN 2-259-00154-8) ; rééd. France loisirs, 1994 (ISBN 2-7242-8016-4) ; rééd. poche Plon, collection Terre humaine-poche, 2000 (ISBN 2-266-10223-0) ; rééd. poche, Presses Pocket, 2006 (ISBN 2-266-16145-8)

- Leçon inaugurale au Collège de France, pour la Chaire d'anthropologie de la nature, Paris, Collège de France, 29 mars 2001 (ISBN 2-7226-0061-7)[11]

- Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 2005 (ISBN 2-07-077263-2) ; rééd. poche, Paris, Folio, 2016

- Diversité des natures, diversité des cultures, Paris: Bayard, coll. « Les petites conférences », 2010

- L'Écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature, Paris, éditions Quae, 2011 ; rééd. aux mêmes éditions en 2016)

- avec Tim Ingold, Être au monde. Quelle expérience commune ?, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Grands débats » : mode d'emploi, 2014, débat présenté par Michel Lussault (voir recension dans Lectures)

- La Composition des mondes. Entretiens avec Pierre Charbonnier, Paris, Flammarion, coll. « Sciences humaines », 2014

- Les formes du visible, Paris, éditions du Seuil, 02/09/2021 ; 757 pages; (ISBN 978-2-02-147698-9)

- Philippe Descola et Alessandro Pignocchi, Ethnographies des mondes à venir (prix de l'essai France Culture - Arte), Seuil, coll. « Anthropocène », (ISBN 9782021473018)

Ouvrages dirigés

- avec Anne-Christine Taylor (dir.), L'Homme n° 126-128 La remontée de l'Amazone. Anthropologie et histoire des sociétés amazoniennes, 1993 (introduction, contribution - Les affinités sélectives et Alliance, guerre et prédation dans l'ensemble jivaro - et compte rendu de Le Banquet masqué. Une mythologie de l'étranger chez les Indiens Matsi-guenga de F-M. Reanrd-Casewitz)

- (en) avec Gísli Pálsson (éd.), Nature and society : anthropological perspectives, London ; New York, Routledge, « European association of social anthropologists », 1996 (ISBN 0-415-13215-0)

- avec Jacques Hamel et Pierre Lemonnier (dir.), La Production du social : autour de Maurice Godelier, colloque de Cerisy, Paris, Fayard, 1999 (ISBN 2-213-60380-4) (contribution: Écologiques)

- « Claude Lévi-Strauss, un parcours dans le siècle »[12] (actes du colloque au Collège de France, 25 novembre 2008), Lettre du Collège de France, no 24, décembre 2008 ; rééd. Odile Jacob, coll. du Collège de France, 2012

- Les Natures en question, sous la direction de Philippe Descola, Paris, Éditions Odile Jacob, octobre 2018, 336 p.

Autres contributions

- « Pourquoi les Indiens d'Amazonie n'ont-ils pas domestiqué le pécari. Généalogie des objets et anthropologie de l'objectivation », in De la Préhistoire aux missiles balistiques. L'intelligence sociale des techniques, Bruno Latour et Pierre Lemonnier (éd.), Paris, La Découverte (coll. Recherches), 1994

- Michel Izard et Pierre Bonte (dir.), Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, rédaction par Marion Abélès, Philippe Descola, Jean-Pierre Digard, et al., Paris, Presses universitaires de France, 1991 (dernière réédition, 2010)

- Les Deux Natures de Lévi-Strauss, Cahier de L'Herne n° 82, Michel Izard (éd.), Paris, L'Herne, 2004 ; rééd. poche, Flammarion Champs, 2014

- Les Atmosphères de la politique. Dialogue pour un monde commun, sous la dir. de Bruno Latour, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2006

- La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation[13], coédition musée du quai Branly/Somogy, 2010

- Prologue, in Humains, Non-Humains, Sophie Houdart et Olivier Thiery (éd.) Paris, éditions La Découverte, 2011

- « La double vie des images », in Penser l'image II. Anthropologies du visuel, sous la dir. d'Emmanuel Alloa, Dijon, Presses du réel, 2015, pp. 131-146

- « Du dedans et du dehors. Fabriquer des personnes », in Persona, étrangement humain[14], T. Dufrene, E. Grimaud, D. Vidal et A-C. Taylor (dir.), Actes Sud beaux-arts, 2016

- Collectif, illustré par Etienne Lécroart, Comment vivre ENSEMBLE quand on ne vit PAS PAREIL?, Paris, La Ville Brûle, coll. « Jamais trop tôt », 2016

- Luc Abbadie, Gilles Bœuf, Allain Bougrain-Dubourg, Claudine Cohen, Bruno David, Philippe Descola, Françoise Gaill, Jean Gayon, Thierry Hoquet, Philippe Janvier, Yvon Le Maho, Guillaume Lecointre, Valérie Masson-Delmotte, Armand de Ricqlès, Philippe Taquet, Stéphanie Thiébault et Frédérique Viard, Manifeste du Muséum : Quel futur sans nature ?, Paris, Reliefs/MNHN, , 80 p. (ISBN 978-2-8565-3811-1, lire en ligne)

Articles de revue

- « Les natures sont dans la culture », in Sciences humaines, Nicolas Journet (sous la dir. de) , De l’Universel au Particulier, pp. 151-159

- « Par-delà nature et culture », Le Débat 2001/2 (n° 114), Paris, Gallimard, 2001

- « L'anthropologie de la nature », in Annales. Histoire, Sciences Sociales 2002/1 (57e année), Paris, éditions de l'EHESS, 2002

- « Quelques remarques sur la notion d'assentiment communautaire », in Revue internationale des sciences sociales 2003/4 (n°178), Paris, ERES, 2003

- « La fabrique des images », in Anthropologie et Société vol. 30, no 3 : La culture sensible, département d'anthropologie de l'université Laval, 2006

- « Soyez réalistes, demandez l'impossible. Réponse à Jean-Pierre Digard »[7], in L'Homme 2006/1 (n° 177-178), Paris, éditions de l'EHESS, 2006

- « Passages de témoins », in Le Débat 2007/5 (n° 147), Paris, Gallimard, 2007

- « À propos de Par-delà nature et culture », in Tracés 2007/1 (n° 12), Paris, ENS éditions 2007

- « Sur Lévi-Strauss, le structuralisme et l'anthropologie de la nature » (entretien), Philosophie n° 98, Paris, Minuit, 2008

- « Le Décentrement de l'ethnologue et la Pensée sauvage », in Le Magazine littéraire, no 475 2008/5 (dossier « Claude Lévi-Strauss, le penseur du siècle »), 2008

- « La fin de l'exception humaine », in L'Histoire n° 338 2009/1 (spécial Des animaux et des hommes), 2009

- (en) Philippe Descola, « Cognition, Perception and Worlding », Interdisciplinary Science Reviews, Maney Publishing (d) et Taylor & Francis, vol. 35, nos 3-4, , p. 334-340 (ISSN 0308-0188 et 1743-2790, DOI 10.1179/030801810X12772143410287, lire en ligne)

- « Les civilisations amérindiennes », article dans Les Grandes Civilisations, Paris, Bayard/Collège de France, 2011, pp. 207-250

- « Cognition, perception et mondiation », in Cahiers Philosophiques 2011/4, no 127, Paris, Réseau Canopée, 2011

- « Entrevue »[15], GRUPPEN no 7, 2013

- « All too human (still). A comment on Eduardo Kohn’s “How forests think” ». HAU: Journal of Ethnographic Theory, 4(2), 267-273, 2014

- Avec Laurence Bertrand Dorléac, Pierre Georgel et Monica Preti, « Qu’est-ce qu’exposer ? », Perspective, 1 | 2015, 11-28 [mis en ligne le 31 janvier 2017, consulté le 31 janvier 2022. URL : http://journals.openedition.org/perspective/5785 ; DOI : https://doi.org/10.4000/perspective.5785].

- « Humain, trop humain »[16], revue Esprit, décembre 2015

- « How we became modern: A view from afar », in Reset Modernity!, publié par Bruno Latour, MIT Press, 2016

- « Imaginer une cosmopolitique des vivants : "Nous sommes enserrés dans des concepts issus de la trajectoire historique européenne" », échange avec Olivier de France, La Revue internationale et stratégique, n° 124, IRIS Editions - Armand Colin, hiver 2021, p. 129-141.

Notes et références

- Décret du 3 février 2014 portant nomination au Conseil stratégique de la recherche.

- Yves Miserey, « L'anthropologue Philippe Descola médaille d'or du CNRS », Le Figaro, 21 septembre 2012.

- « Décret du 27 mars 2016 portant promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur », sur le site de Légifrance, .

- Thibault Sardier, « Philippe Descola, face au présent », Libération, 30 janvier 2019.

- Alexandre Laumonier, « Philippe Descola, par-delà l’anthropologie », Libération, 31 janvier 2019.

- Voir Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, éditions Gallimard, 2005 – examen approfondi de cette typologie dans François Héran, « Vers une sociologie des relations avec la nature », Revue française de sociologie, vol. 48, no 4, , p. 795-806 (lire en ligne).

- Voir la discussion introduite par Jean-Pierre Digard, « Canards sauvages ou enfants du Bon Dieu ? », dans L'Homme, no 177-178, 2006, pp. 413-428, et la réponse de Philippe Descola, « Soyez réalistes, demandez l'impossible. Réponse à Jean-Pierre Digard », dans le même numéro de L'Homme, pp. 429-434.

- « Les cosmologies des Indiens d'amazonie », La Recherche.

- « Le tournant écopolitique de la pensée française », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Avec les Soulèvements de la Terre, nous continuerons à alimenter une eau vive qui partout frémit, Libération, tribune de des coprésidents de l'Association de défense des terres, 1e avril 2023

- Leçon inaugurale au Collège de France, pour la Chaire d'anthropologie de la nature, Collège de France.

- Voir sur college-de-france.fr. [PDF]

- Catalogue de l'exposition du 17 février 2010 au 11 juillet 2011.

- Catalogue de l'exposition Musée du quai Branly du 26 janvier au 13 novembre 2016.

- « Entrevue », Gruppen éditions.

- Voir sur esprit.presse.fr.

Annexes

Bibliographie

- Anne Dhoquois (dir.), « Philippe Descola », in Comment je suis devenu ethnologue, Le Cavalier Bleu, 2008, p. 49 et suiv. (ISBN 9782846701945).

- Alessandro Pignocchi, Anent : nouvelles des Indiens Jivaros, préface de Philippe Descola, éditions Steinkis, 2016 (ISBN 979-1090090941).

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Groupe de recherche Les raisons de la pratique : invariants, universaux, diversité (site du Laboratoire d'anthropologie sociale)

- Entretien autour de Par delà nature et culture (Actu-philosophia, octobre 2010)