Offensive soviétique de Mandchourie

L’offensive soviétique de Mandchourie, aussi appelée invasion soviétique de la Mandchourie[1], officiellement nommée opération offensive stratégique en Mandchourie (en russe Манчжурская стратегическая наступательная операция, Mantchjourskaïa strateguitcheskaïa nastoupatelnaïa operatsia), fut l'une des dernières grandes opérations de la guerre du Pacifique, en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

| Date | 9 août – 2 septembre 1945 |

|---|---|

| Lieu | Mandchourie, Mongolie-Intérieure et Corée |

| Issue | Victoire soviétique |

| Changements territoriaux | Fin du Mandchoukouo et du Mengjiang (territoires rétrocédés à la république de Chine) |

1 577 225 hommes, 26 137 pièces d’artillerie 5 500 chars, 5 368 avions 21 000-80 000 hommes, 200 pièces d’artillerie 60 chars, 180 avions | 1 200 000 hommes, 6 700 pièces d’artillerie, 1 000 chars, 1 800 avions, 1 215 véhicules 200 000 hommes

|

| Estimations soviétiques : 8 219 morts 22 264 blessés Estimations japonaises : 20 000 morts 50 000 blessés | Estimations soviétiques : 83 737 morts 594 000 prisonniers Estimations japonaises : 21 000 morts |

Batailles

Batailles et opérations de la guerre du Pacifique

Japon :

- Raid de Doolittle

- Bombardements stratégiques sur le Japon (Tokyo

- Yokosuka

- Kure

- Hiroshima et Nagasaki)

- Raids aériens japonais des îles Mariannes

- Campagne des archipels Ogasawara et Ryūkyū

- Opération Famine

- Bombardements navals alliés sur le Japon

- Baie de Sagami

- Invasion de Sakhaline

- Invasion des îles Kouriles

- Opération Downfall

- Reddition du Japon

- Invasion de l'Indochine (1940)

- Océan Indien (1940-45)

- Guerre franco-thaïlandaise

- Invasion de la Thaïlande

- Campagne de Malaisie

- Hong Kong

- Singapour

- Campagne de Birmanie

- Opération Kita

- Indochine (1945)

- Détroit de Malacca

- Opération Jurist

- Opération Tiderace

- Opération Zipper

- Bombardements stratégiques (1944-45)

Campagnes d'Afrique, du Moyen-Orient et de Méditerranée

Déclenchée entre les deux bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, elle vit la libération par l'Armée rouge de la Mandchourie, qui était alors le protectorat japonais du Mandchoukouo, ainsi que de divers territoires envahis par l'empire du Japon durant sa période expansionniste, comme la Corée. L'opération est également désignée sous le nom d'opération Tempête d'août, appellation utilisée en 1983 par l'historien américain David Glantz[2] et se solda par une victoire soviétique contre l'armée japonaise du Guandong dans la guerre soviéto-japonaise.

Historique

Lors de la conférence de Yalta, Joseph Staline, sur l'insistance de Franklin Delano Roosevelt, avait promis aux Alliés que l'Union soviétique entrerait en guerre contre le Japon trois mois après la fin des hostilités contre l'Allemagne. Dès le , Viatcheslav Mikhaïlovitch Molotov informa l'ambassadeur japonais Naotake Satō de l'abrogation du Pacte de neutralité soviéto-japonais de 1941[3].

Après le 8 mai, des transferts importants de troupes ont lieu de l'Europe vers l'Extrême-Orient. Le rapport de force entre URSS et empire du Japon était jusque-là favorable dans la région à l'armée du Guandong (en Mandchourie), à laquelle faisait face l'armée autonome de Sibérie, dotée d'une quarantaine de divisions. Du fait de ponctions répétées, les effectifs de l'armée du Guandong étaient descendus à 500 000 hommes. Avec l'arrivée des renforts venus du front allemand, les effectifs soviétiques montent à 1 500 000 hommes et 5 500 chars. Afin d'économiser les pertes humaines russes, la moitié des soldats envoyés au combat sont polonais[4].

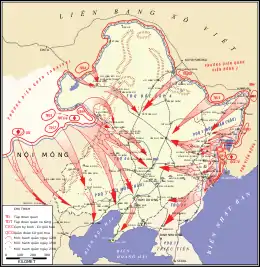

Placées sous les ordres du maréchal Aleksandr Mikhaïlovitch Vassilievski, les troupes soviétiques sont disposées en trois fronts : le front de Transbaïkalie, comptant quatre armées, chargé d'attaquer d'ouest en est ; le 2e front d'Extrême-Orient, avec deux armées, attaquant du nord au sud ; le 1er front d'Extrême-Orient, disposé à l'est, avec trois armées et un corps de blindés, dirigé plein ouest vers le Khingan où des guérillas coréennes sont actives.

Parallèlement à l'opération en Mandchourie, la Flotte du Pacifique et la XVIe armée sont chargées de récupérer le sud de Sakhaline (occupée par le Japon depuis la guerre russo-japonaise de 1905) et de réaliser l'invasion des Îles Kouriles[5].

Le , Molotov convoque à nouveau Satō et l'informe brutalement que leurs pays sont désormais en état de guerre.

Le lendemain, l'Armée rouge pénètre en Mandchourie (occupée depuis 1931 par les Japonais qui y avaient installé l'État du Mandchoukouo), ainsi qu'en Mongolie-Intérieure, où elle avait installé le Mengjiang, et dans la partie sud de Sakhaline. Des débarquements ont également lieu sur la côte orientale du nord de la Corée, alors colonisée par le Japon.

Les objectifs des Soviétiques sont de gagner en influence sur le Pacifique nord, Japon inclus, de saisir et d'incorporer dans l'Union soviétique le sud de Sakhaline et les Kouriles, d'éliminer les Japonais sur le continent et d'y réduire la présence occidentale, de contrôler le réseau de chemins de fer de Mandchourie, et de conserver leur influence sur la Mongolie (extérieure)[6].

En huit jours, les armées soviétiques progressent de 400 kilomètres en direction de la grande plaine centrale, aidées par des unités de cavalerie de la République populaire mongole, et poursuivent leur avance alors même que l'empereur Hirohito a annoncé la capitulation du Japon.

Le , un accord sur Port-Arthur est signé entre les nationalistes chinois et les soviétiques, selon lequel ce port sera l'exclusivité des marines militaires et commerciales soviétiques et chinoises, que les forces terrestres et aériennes soviétiques pourront également y stationner, et que les Soviétiques pourront y construire des infrastructures de défense et de sécurité maritime qui reviendront à la Chine à la fin de leur mission[7].

Le 16 août, les Soviétiques réalisent à Kalgan leur jonction avec les troupes du Parti communiste chinois, encerclant l'armée du Guandong. Le général Otozō Yamada entame des pourparlers de capitulation. Le , le cessez-le-feu est proclamé. Le , l'armée rouge prend place à Port-Arthur, à la suite de l'accord du .

Parallèlement, entre le 11 et le , la XXVe armée soviétique pénètre en Corée jusqu'au 38e parallèle nord. Les Kouriles et quatre îles de la province d'Hokkaidō sont occupées par les Soviétiques[8].

Après la capitulation de l'armée du Guandong, de nombreuses unités japonaises continuent de combattre, jusqu'à début septembre[9]. Les Corps combattants des citoyens patriotiques, la milice japonaise, subissent de lourdes pertes.

Conséquences

Le , l'empereur Hirohito annonce la capitulation du Japon et un cessez-le-feu est déclaré dans la région. Les gouvernements collaborateurs du Mandchoukouo et du Mengjiang cessent d'exister.

Commencée entre les deux bombardements atomiques américains, trois jours après celui d'Hiroshima et quelques heures avant celui de Nagasaki, l'attaque soviétique est, avec les frappes nucléaires, l'un des facteurs décisifs de la reddition du Japon. Le gouvernement japonais souhaitait notamment éviter l'occupation de son territoire national par les Soviétiques, ce qui aurait risqué de compromettre la survie du système impérial.

Les Soviétiques profitent de leur présence sur place pour opérer un pillage en règle de la Mandchourie, notamment en démantelant et transférant en URSS l'essentiel des infrastructures et des installations industrielles de l'ex-Mandchoukouo[10], au grand dam du Parti communiste chinois[11].

Tchang Kaï-chek, n'ayant pas de troupes en Mandchourie, négocie avec les Japonais pour éviter qu'ils se retirent trop tôt, ce qui aurait eu pour conséquence la prise de contrôle de la région par les communistes. Il fait transmettre aux troupes japonaises restées sur place l'ordre de ne pas remettre leurs armes aux communistes et d'attendre l'arrivée des soldats du Kuomintang[12]. Tchang ne peut cependant empêcher qu'une partie des territoires conquis par l'armée soviétique en Mandchourie soient investis par les troupes du Parti communiste chinois, qui gagne ainsi de précieuses bases d'opération, tandis que la guérilla communiste locale opère sa jonction avec les troupes régulières du PCC[10]. Les communistes chinois installent leur pouvoir à Harbin et s'étendent vers le sud[11]. La conquête définitive de la Mandchourie par les communistes est, à la fin 1948, l'un des faits décisifs de la guerre civile chinoise.

L'occupation du nord de la Corée par l'URSS permet la mise en place du régime communiste coréen et constitue le prélude à la guerre de Corée.

Les Soviétiques annoncent n'avoir subi que 8 000 pertes humaines environ[13].

Entre 500 000 et 594 000 Japonais sont faits prisonniers par les Soviétiques, dont 148 généraux. Certains resteront emprisonnés 11 ans.

Le roman Fumō Chitai (en) et ses adaptations télévisées sont inspirés de la vie du survivant des camps soviétiques Ryūzō Sejima[11].

Annexes

Notes et références

- La qualification dépend de si l'on considère le Mandchoukouo comme un véritable pays indépendant ou comme un État fantoche habillant juridiquement l'occupation japonaise après l'invasion de 1931. Le fait est que l'Union soviétique a ensuite dissous l’État de Mandchourie, pourtant autonome depuis 1912, sans demander l'avis de la population mandchoue; et a grandement pillé son territoire

- David M. Glantz, « August Storm: The Soviet 1945 Strategic Offensive in Manchuria », Leavenworth Papers No. 7, Combat Studies Institute, février 1983.

- Philippe Masson, La Seconde Guerre mondiale - Stratégies, moyens, controverses, chronologie, filmographie, Tallandier, 2003, p. 724

- (en) Douglas Boyd, The Kremlin conspiracy, , 384 p. (ISBN 978-0-7509-6139-4), « A very different kind of warfare », p. 185/384

- Philippe Masson, La Seconde Guerre mondiale - Stratégies, moyens, controverses, chronologie, filmographie, Tallandier, 2003, p. 724

- (en) R. L. Garthoff, « Sino-Soviet Military Relations. », The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol. 349, no 1, , p. 81–93 (DOI 10.1177/000271626334900108)

- (en) « Agreement on Port Arthur. », American Journal of International Law, vol. 40, no S2, , p. 56–57 (DOI 10.1017/s0002930000228091)

- Philippe Masson, La Seconde Guerre mondiale - Stratégies, moyens, controverses, chronologie, filmographie, Tallandier, 2003, pages 724-725.

- Alexander Werth, Russia at war, Pan Books Ltd, 1964, pages 927-928.

- Encyclopedia Britannica

- Philippe Masson, La Seconde Guerre mondiale - Stratégies, moyens, controverses, chronologie, filmographie, Tallandier, 2003, p. 725

- Peter Zarrow, China in War and Revolution, 1895-1949, Routledge, 2005, p. 338

- Alexander Werth, Russia at war, Pan Books Ltd, 1964, page 928

Bibliographie

- Jacques Sapir, La Mandchourie oubliée : grandeur et démesure de l'art de la guerre soviétique, Éditions du Rocher, 1996, (ISBN 978-2268022949).

Liens externes

- David M. Glantz, « August Storm: The Soviet 1945 Strategic Offensive in Manchuria », Leavenworth Papers No. 7, Combat Studies Institute, .

- photographies de l'invasion soviétique