Armée japonaise du Guandong

L’armée du Guandong (関東軍, kantōgun) ou du Kwantung ou du Kantō, est un groupe d’armées de l’armée impériale japonaise. Créé en 1906 comme force de sécurité pour la péninsule du Guandong et la zone ferroviaire de Mandchourie du Sud (en) après la guerre russo-japonaise de 1904-1905, ce qui n'était qu'une force de garnison s'est transformé en un groupe d'armées pendant l'entre-deux-guerres pour soutenir les intérêts japonais en Chine, en Mandchourie et en Mongolie. L'armée du Guandong devint le commandement le plus prestigieux de l'armée impériale japonaise, et nombre de ses membres gagnèrent des promotions à des postes élevés dans l'armée et le gouvernement civil, notamment Hideki Tōjō et Seishirō Itagaki. L'armée de Guandong a été en grande partie responsable de l'établissement de l'État fantoche japonais du Mandchoukouo en Mandchourie et a joué un rôle de première importance pendant la deuxième guerre sino-japonaise de 1937 à 1945.

| Armée japonaise du Guandong | |

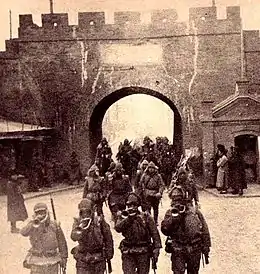

Quartier général de l'armée du Guandong à Changchun, dans le Mandchoukouo en . | |

| Création | |

|---|---|

| Dissolution | |

| Pays | |

| Branche | Armée impériale japonaise |

| Type | Groupe d'armées |

| Rôle | Infanterie |

| Effectif | 14 000 (1 906) 300 000 (1 940) 763 000 (1 941) 713 000 (1 945) |

| Guerres | Deuxième guerre sino-japonaise

|

En , les troupes soviétiques obtiennent la reddition du groupe d'armée lors de leur offensive en Mandchourie au lendemain de la capitulation du Japon. Les soviétiques découvrent alors l'ampleur des crimes de guerre commis par l'armée du Guandong, notamment les recherches menées au sein de l'unité 731 sur des sujets humains (civils chinois et prisonniers de guerre) en vue de développer des armes bactériologiques. Douze membres de l'armée du Guandong seront jugés et condamnés en 1949 lors des procès de Khabarovsk.

Histoire

Création

En 1895, la Chine des Qing accorde le Guandong, un précieux territoire situé sur la péninsule de Liaodong, à l'empire du Japon lors de la signature du traité de Shimonoseki qui met fin à la première guerre sino-japonaise. Le terme Guandong (chinois : 關東/关东 ; pinyin : ; Wade : Kuan-tung) signifie « à l'est du Shanhaiguan », un col à l'ouest de la Mandchourie. Les Japonais connaissent ce territoire sous le nom de Kantō.

L'Empire russe a cependant un intérêt particulier pour le Guandong, qui permettrait de développer des ports servant de points d'appui à l'expansion russe en Extrême-Orient. Les autorités chinoises retirent donc le Guandong au Japon lors de la triple intervention, en (avant-même que le Japon n'en ait pris possession). En 1898, le Guandong est accordé à la Russie, qui établit la capitale de ce territoire à Dalian et en fait un port commercial prospère. La guerre russo-japonaise permet aux vainqueurs japonais de récupérer le Guandong en 1905.

L'année suivante, le Japon organise la défense du Guandong en y plaçant une division d'infanterie et un bataillon d'artillerie lourde, complétés par six bataillons de garnison indépendants répartis le long des lignes de chemins de fer du sud de la Mandchourie, pour un effectif total de 14 000 hommes. Cette force de défense était placée directement sous les ordres du gouverneur général du Guandong, lui-même basé à Port-Arthur.

En 1919, la force de défense est séparée des services du gouverneur général, qui perd au passage toutes ses fonctions militaires, et le général Tachibana Koichirō devient le premier commandant du groupe d'armées basé dans le Guandong[1]. Dans les troubles politique qui agitent l'armée japonaise durant les années 1920 et 1930, l'armée du Guandong est un bastion de la faction de la Voie Impériale, un courant totalitariste et expansionniste et ses commandants participent souvent à des tentatives de renversement du pouvoir civil. Cette faction fut finalement purgée de l'armée en 1936 à la suite de l'échec d'un nouveau coup d’État (l'incident du 26 février)[2].

Actions indépendantes

Bien que l'armée du Guandong fût officiellement subordonnée au Quartier général impérial et à l'État-major de l'armée situé à Tokyo, ses dirigeants ont souvent agi en violation directe des ordres venus de la métropole sans en subir les conséquences. Des conspirateurs au sein du corps des officiers subalternes de l'armée du Guandong ont par exemple préparé et mis en œuvre l'assassinat du seigneur de guerre mandchou Zhang Zuolin lors de l'incident de Huanggutun en 1928. Par la suite, les dirigeants de l'armée du Guandong mettent sur pied l'incident de Mukden et l'invasion de la Mandchourie qui s'est ensuivie en 1931, contrevenant en tous points aux ordres des dirigeants politiques et militaires basés à Tokyo (gekokujo).

Mis devant le fait accompli, le quartier général impérial n'eut guère d'autre choix que de donner suite aux actions de l'armée du Guandong en envoyant des renforts lors de la pacification de la Mandchourie. Le succès de la campagne fit même que l'insubordination de l'armée du Guandong a été récompensée plutôt que punie. En 1932, la création du Mandchoukouo est encore le fait des officiers de l'armée du Guandong. Elle joue également un rôle de contrôle dans l'administration politique du nouvel État ainsi que dans sa défense, et le commandant de l'armée est aussi l'ambassadeur auprès du Mandchoukouo[3]. Étant donné le rôle qu'elle joue dans la région, le commandement de l'armée du Guandong devient l'un des postes les plus convoités au sein de l'armée japonaise[4].

Seconde Guerre mondiale

Après la campagne de sécurisation du Mandchoukouo, l'armée du Guandong continue à combattre dans de nombreuses escarmouches frontalières avec la Chine dans le cadre de sa stratégie de l'État tampon en Chine du Nord (en). L'armée du Guandong participe également à l'opération Nekka avant la deuxième guerre sino-japonaise, ainsi qu'à diverses actions en Mongolie intérieure visant à étendre la domination japonaise sur certaines parties de la Chine du Nord et de la Mongolie intérieure. Lorsque la guerre à grande échelle éclate après l'incident du pont Marco Polo en , elle prend part à la bataille de Beiping-Tianjin (en) et à l'opération Chahar (en). Plus tard, les forces du Guandong restent en retrait des opérations, même si elles y prennent part occasionnellement.

Cependant, à la fin des années 1930, la réputation de l'armée du Guandong est sévèrement mise à mal lors des conflits frontaliers soviéto-japonais, qui se font de plus en plus fréquents depuis 1932. Les forces japonaises se retrouvent dans une impasse face à l'Armée rouge lors de la bataille du lac Khasan en 1938, et perdent la bataille de Nomonhan en 1939, au cours de laquelle elles subissent de lourdes pertes. Après ces deux revers, l'armée du Guandong est purgée de ses éléments les plus insubordonnés, ainsi que des partisans du Hokushin-ron (« Route du Nord ») qui poussaient le Japon à concentrer ses efforts expansionnistes sur la Sibérie plutôt vers le sud, en direction de la Chine et de l'Asie du Sud-Est[5].

L'armée du Guandong fut fortement renforcée au cours des années suivantes, jusqu'à atteindre un effectif de 700 000 hommes en 1941, et son quartier général fut transféré dans la nouvelle capitale du Mandchoukouo, Hsinking. L'armée organise également la création, l'entraînement et l'équipement d'une force auxiliaire, l'armée impériale du Mandchoukouo. Pendant cette période, le prince Tsuneyoshi Takeda travaille comme officier de liaison entre la maison impériale et l'Armée du Guandong[6]. Bien qu'elle soit une source d'agitation constante pendant les années 1930, l'Armée du Guandong reste remarquablement obéissante pendant les années 1940. Alors que les combats s'étendaient au sud vers la Chine centrale et la Chine du Sud lors de la deuxième guerre sino-japonaise, et avec le déclenchement de la Guerre du Pacifique, le Mandchoukouo reste largement en retrait du conflit et les troupes qui y sont stationnées sont épargnées. Cependant, la dégradation de la situation sur tous les fronts pousse le Japon à faire sortir l'armée du Guandong, bien entraînée et bien équipée, de son rôle de réserve stratégique. Nombre de ses unités sont alors dépouillées de leurs meilleurs éléments et de leur équipement, qui sont envoyés au sud pour combattre dans la guerre du Pacifique contre les forces des États-Unis. D'autres unités ont été envoyées en Chine, pour l'opération Ichi-Go.

Reddition

En 1945, l'armée du Guandong compte 713 000 hommes, répartis en 31 divisions d'infanterie elles-mêmes réparties en neuf brigades d'infanterie, deux brigades de chars et une brigade spéciale. Elle possède en tout 1 155 chars légers, 5 360 canons et 1 800 avions. La qualité des troupes a cependant drastiquement baissé, car tous les meilleurs hommes et matériels avaient déjà été transférés pour être utilisés sur d'autres théâtres et furent remplacées par des milices, des réservistes et les restes de petites unités, toutes équipées d'un matériel terriblement obsolète et à peine entraînées[7]. L'armée du Guandong est cependant équipée d'armes bactériologiques, préparées pour être utilisées contre les troupes soviétiques.

Le dernier commandant de l'armée du Guandong, le général Otozō Yamada, ordonne la reddition de ses troupes face aux soldats soviétiques le , un jour après que l'empereur Hirohito a annoncé la capitulation du Japon dans une annonce radiophonique. Certaines divisions japonaises refusent cependant de se rendre, et les combats se poursuivent donc pendant quelques jours.

Les restes de l'armée du Guandong sont dirigés vers les camps de prisonniers de guerre soviétiques (plus de 500 000 au total). Ils ont été en grande partie rapatriés, par étapes, au cours des cinq années suivantes, bien que certains aient continué à être détenus jusque dans les années 1950.

Crimes de guerre

Après la capitulation du Japon, l'Armée rouge découvre dans la zone occupée par l'armée du Guandong des installations secrètes pour expérimenter et produire des armes chimiques et biologiques développées par l'unité 731 et plusieurs autres unités de ce type. Dans ces lieux, l'armée du Guandong était également responsable de certains des crimes de guerre japonais les plus tristement célèbres, notamment la conduite de plusieurs programmes d'expérimentation humaine utilisant des Chinois, des Américains et des Russes, aussi bien civils que prisonniers de guerre, dirigés par Shiro Ishii. L'armée du Guandong joua également un rôle dans tous les autres crimes de guerre commis au Mandchoukouo (en), comme le travail forcé ou les tortures et exécutions.

Arrêtés par les autorités d'occupation américaines, Ishii et les membres de l'unité 731 ont reçu l'immunité totale pour les poursuites pour crime de guerre qui pesaient sur eux devant le tribunal de Tokyo, en échange des résultats de leurs expériences sur la guerre bactériologique. Le , le général Douglas MacArthur écrit à Washington que « des données supplémentaires, éventuellement certaines déclarations d'Ishii peuvent probablement être obtenues en informant les Japonais concernés que les informations seront conservées dans les canaux de renseignement et ne seront pas employées comme preuves de crimes de guerre »[8]. Cependant, douze membres de l'unité 731 et quelques membres de l'armée du Guandong pendant la Seconde Guerre mondiale sont condamnés comme criminels de guerre lors des procès de Khabarovsk, tandis que d'autres sont placés en détention par les États-Unis, et condamnés au Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient de 1948 à Tokyo. Parmi les condamnés à mort figurent les anciens généraux Seishirō Itagaki, Iwane Matsui, Kenji Doihara, Hideki Tōjō et Akira Mutō.

Liste des commandants de l'armée du Guandong

Commandants en chef

| Nom | de | à | |

|---|---|---|---|

| 1 | Général Tachibana Koichirō | 1919 | |

| 2 | Général Misao Kawai | ||

| 3 | Général Shinobu Ono | ||

| 4 | Général Yoshinori Shirakawa | ||

| 5 | Maréchal Baron Nobuyoshi Mutō | ||

| 6 | Général Chotaro Muraoka | ||

| 7 | Général Eitaro Hata | ||

| 8 | Général Takashi Hishikari | ||

| 9 | Général Shigeru Honjō | ||

| 10 | Maréchal Nobuyoshi Mutō | ||

| 11 | Général Takashi Hishikari | ||

| 12 | Général Jirō Minami | ||

| 13 | Général Kenkichi Ueda | ||

| 14 | Général Yoshijirō Umezu | ||

| 14 | Général Otozō Yamada |

Chefs d’État-major

| Nom | De | à | |

|---|---|---|---|

| 1 | Général de division Matasuke Hamamo | 12 avril 1919 | 11 mars 1921 |

| 2 | Général de division Kaya Fukuhara | 11 mars 1921 | 6 août 1923 |

| 3 | Général de division Akiharu Kawada | 6 août 1923 | 2 décembre 1925 |

| 4 | Général de division Tsune Saito | 2 décembre 1925 | 10 août 1928 |

| 5 | Général de division Koji Miyake | 10 août 1928 | 8 août 1932 |

| 6 | Lieutenant-général Kuniaki Koiso | 8 août 1932 | 5 mars 1934 |

| 7 | Lieutenant-général Toshizo Nishio | 5 mars 1934 | 23 mars 1936 |

| 8 | Général de division Seishirō Itagaki | 23 mars 1936 | 1er mars 1937 |

| 9 | Lieutenant-général Hideki Tōjō | 1er mars 1937 | 30 mai 1938 |

| dix | Lieutenant-général Rensuke Isogai | 18 juin 1938 | 7 septembre 1939 |

| 11 | Lieutenant-général Jo Iimura | 7 septembre 1939 | 22 octobre 1940 |

| 12 | Lieutenant-général Heitaro Kimura | 22 octobre 1940 | 10 avril 1941 |

| 13 | Lieutenant-général Teiichi Yoshimoto | 10 avril 1941 | 1er août 1942 |

| 14 | Lieutenant-général Yukio Kasahara | 1er août 1942 | 7 avril 1945 |

| 15 | Lieutenant-général Hata Hikosaburō (de) | 7 avril 1945 | 11 août 1945 |

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Guandong Army » (voir la liste des auteurs).

- (en) Koji Ito et Yoneyuki Sugita, Historical dictionary of Japanese foreign policy, (ISBN 978-1-4422-5067-3 et 1-4422-5067-4, OCLC 911492517, lire en ligne), p. 168

- Harries 1994.

- Margaret S. Culver, « Manchuria: Japan's Supply Base », Far Eastern Survey, vol. 14, no 12, , p. 160–163 (ISSN 0362-8949, DOI 10.2307/3022806, lire en ligne, consulté le )

- Young 1999.

- Coox 1990.

- Yamamuro 2005.

- Glantz 2003, p. 28.

- Gold, Hal., Unit 731 : Testimony., Tuttle Publishing, (ISBN 978-1-4629-0082-4 et 1-4629-0082-8, OCLC 781486862, lire en ligne), p. 109

Bibliographie

- Paul-Yanic Laquerre, La Kantōgun, Fer de Lance de la Colonisation nippone, Seconde Guerre mondiale no 30, -

- (en) Coox, Alvin, Nomonhan: Japan Against Russia, 1939, Stanford University Press, (ISBN 0-8047-1835-0)

- (en) Coox, Alvin, The Anatomy of a Small War: The Soviet-Japanese Struggle for Changkufeng/Khasan, Greenwood Press, (ISBN 0-8371-9479-2)

- (en) Dorn, Frank, The Sino-Japanese War, 1937-41: From Marco Polo Bridge to Pearl Harbor, MacMillan, (ISBN 0-02-532200-1)

- (en) Glantz, David, The Soviet Strategic Offensive in Manchuria, 1945, Routledge, (ISBN 0-7146-5279-2)

- (en) Harries, Meirion, Soldiers of the Sun: The Rise and Fall of the Imperial Japanese Army, Random House, (ISBN 0-679-75303-6)

- (en) Yamamuro, Shinichi, Manchuria Under Japanese Domination, University of Pennsylvania Press, (ISBN 0-8122-3912-1)

- (en) Young, Louise, Japan's Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism, University of California Press, (ISBN 0-520-21934-1)

- (en) Jowett, Bernard, The Japanese Army 1931-45, vol. 2, 1942-45, Osprey Publishing, (ISBN 1-84176-354-3)

- (en) Madej, Victor, Japanese Armed Forces Order of Battle, 1937-1945, Game Publishing Company,

- (en) Marston, Daniel, The Pacific War Companion: From Pearl Harbor to Hiroshima, Osprey Publishing, (ISBN 1-84176-882-0)

- (en) Young, C. Walter, The International Legal Status of the Guandong Leased Territory, (lire en ligne)