Neufchef

Neufchef [nœfʃɛf] est une commune française située dans le département de la Moselle en région Grand Est.

| Neufchef | |

Église Saint-Denis. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Arrondissement | Thionville |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Val de Fensch |

| Maire Mandat |

Charlotte Dite Carla Lambour 2020-2026 |

| Code postal | 57700 |

| Code commune | 57498 |

| Démographie | |

| Gentilé | Neufchefois |

| Population municipale |

2 593 hab. (2020 |

| Densité | 155 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 19′ 03″ nord, 6° 01′ 27″ est |

| Altitude | Min. 205 m Max. 365 m |

| Superficie | 16,72 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Neufchef (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Luxembourg (partie française) (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Algrange |

| Législatives | Huitième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

La ville de Neufchef se situe dans le département de la Moselle. La ville a été construite sur le plateau entre la vallée de la Fensch et le vallon du Conroy à une altitude moyenne de 310 m. En observant la carte géologique on remarque que le sillon dans lequel elle s’est installée correspond à la faille géologique de Hayange. Et c’est le long de la route qui reprend cet axe naturel de communication, que la ville s’est établie.

Sous le plateau, où se trouve la ville, les galeries de la mine d’Hayange engendrent des zones d’effondrements comme dans de nombreuses communes de cette région.

Le point culminant de la commune est de 354 m. Il se situe à proximité de la route Blanche, ancienne route reliant autrefois Neufchef à Fontoy.

Depuis peu, les quelques maisons de la cité artisanale et ses habitants qui étaient sur la commune de Hayange, ont été rattachés administrativement au ban communal de Neufchef.

Les forêts alentour sont traversées notamment par le sentier de grande randonnée 5 (GR5), qui part des Pays-Bas jusqu'à la Méditerranée.

Communes limitrophes

|

Fontoy | Knutange-Nilvange | Hayange |  |

| Lommerange | N | Serémange-Erzange | ||

| O Neufchef E | ||||

| S | ||||

| Avril | Moyeuvre-Petite | Ranguevaux |

Paysage

Le vallon du Conroy est classé en zone naturelle d’interêt écologique, faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF).

Communauté d'agglomération du Val de Fensch

La ville de Neufchef et neuf autres communes (Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Serémange-Erzange, Nilvange, Ranguevaux et Uckange, soit près de 70 000 habitants) constituent la communauté d'agglomération du Val de Fensh CAVF, entité homogène et cohérente. Son siège se trouve à Hayange, commune voisine de Neufchef.

Réseau hydrographique

La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par le ruisseau le Conroy[Carte 1].

Le Conroy, d'une longueur totale de 20,9 km, prend sa source dans la commune de Boulange et se jette dans l'Orne à Moyeuvre-Grande, après avoir traversé sept communes[1].

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Bassin ferrifère ». Ce document de planification, dont le territoire correspond aux anciennes galeries des mines de fer, des aquifères et des bassins versants associés, d'une superficie de 2 418 km2, a été approuvé le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est la région Grand Est[2]. Il définit sur son territoire les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, en respect des objectifs de qualité définis dans le SDAGE du Bassin Rhin-Meuse[3].

La qualité du ruisseau le Conroy peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Urbanisme

Typologie

Neufchef est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [4] - [5] - [6]. Elle appartient à l'unité urbaine de Neufchef, une unité urbaine monocommunale[7] de 2 580 habitants en 2017, constituant une ville isolée[8] - [9].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Luxembourg (partie française), dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 115 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[10] - [11].

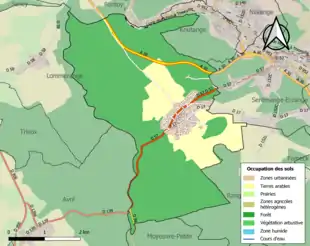

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (76,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (76,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (76,8 %), terres arables (17,3 %), zones urbanisées (5,9 %)[12].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[13].

Toponymie

- Formes anciennes[14]: Neufchiefs (1183), Nuefchiefz (1490), Muslinsen Neuchif (1544), Neunheuser et Neunhäuser[15] (1605), Noufchetz (1689), Neufchief (1749), Neunhäuser (1910-1918), Neunhausen (1940-1944).

- En francique lorrain : Näinhaiser[16] et Néngsen. En lorrain roman : Nieufchi[14].

Histoire

L’origine de Neufchef remonte à l’époque gallo-romaine.

Dans la vallée du Pérotin, se situait un petit hameau dénommé Tondar ; il semble que les conditions climatiques dans la vallée du Pérotin aient poussé les habitants de Tondar à s'installer sur la plateau actuel, aux conditions de vie plus clémentes.

De ce fait, l'origine du nom de Neufchef reste controversée : Tondar aurait possédé neuf maisons où peut être neuf chefs de familles y auraient vécu d’où l’origine de Neufchef (de familles), l'autre version soutenue par le Dictionnaire étymologique des noms et lieux de France, suppose que le nom de Neufchef provient simplement du latin Nova (nouvelle) et Casa (maison), nom obtenu lors de l'implantation du village sur le plateau.

Reste que la date approximative de la migration du village de la vallée du Pérotin à son emplacement actuel reste inconnue.

Le village dépendait de la seigneurie de Sancy, dans l’ancienne province du Barrois.

La carte archéologique, conservée au Service régional d’archéologie de Metz, nous apprend que des éléments de colonne datant de la période franque ont été retrouvés sur le site du Pérotin. Mais le plus intéressant est la découverte de nombreux restes de bas-fourneaux. Neufchef se situe au cœur du bassin ferrifère lorrain. L'exploitation du minerai de fer et son traitement remonterait donc remonter à cette époque.

La première mention du village de Neufchef, à proprement parler, date de 1183. On y constate une migration de la population du vallon du Conroy vers le plateau, ce qui permet aux habitants d'étendre les zones de culture.

Neufchef, dépendance de la seigneurie de Sancy, est un village du duché de Bar, proche du duché de Luxembourg qui, est alors possession bourguignonne puis espagnole. Le traité des Pyrénées de 1659 entre l'Espagne et la France, en donnant Thionville et sa région à la France donne à Neufchef un voisin plus dangereux. Le village devient Français en 1766 quand le duché de Bar est rattaché à la France.

En 1790, lors eu découpage de la France en départements par l'assemblée constituante, Neufchef est rattaché au département de la Moselle dont le chef-lieu est Metz.

En dehors des données iconographiques du XVIIIe siècle, comme la carte de Naudin ou celle de Cassini, la première véritable image de Neufchef que nous possédons remonte au cadastre napoléonien de 1826. Le village s’étend alors le long de la rue principale qui relie la vallée de la Fensch au vallon du Conroy.

En 1817, Neufchef avait pour annexes la ferme de Homesweiller et le moulin du Pérotin (Pirotin en 1779), ce qui représente 434 habitants répartis dans 100 maisons[17].

En 1871, le traité de Francfort qui met fin à la première guerre franco-allemande donne Neufchef à l'Allemagne. Neufchef devient alors un village frontalier.

En 1918, l'armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale refait de Neufchef un village français. En 1940, Neufchef est de nouveau allemand mais redevient français en 1944.

Les grands changements dans l’urbanisme de Neufchef vont se manifester à partir des années 1950. L’économie à nouveau florissante et la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier transforment cette région de Lorraine en véritable eldorado.

Les entreprises De Wendel, propriétaires de la mine d’Hayange, aident à la construction des premières cités. La cité artisanale en 1951, puis les cités Pinay, Castors, CECA, et Cherez sortent rapidement de terre. La ville va continuer sa progression durant les années 1960 et 1970.

À partir des années 1970, la sidérurgie lorraine en déclin entame sa reconversion. Usinor-Sacilor qui a fédéré une grande partie de la sidérurgie lorraine va commencer à fermer les mines. Neufchef marque donc un temps d’arrêt dans sa croissance.

À partir des années 1980, le développement ne s’opère plus par la construction de lotissements avec une unité architecturale. C’est l’explosion du pavillonnaire.

Proche de la ville de Luxembourg, de nombreux travailleurs transfrontaliers viennent s’établir dans cette partie de la Lorraine. La vallée de la Moselle, entre Metz et Luxembourg voit de plus en plus la construction de lotissements. La constitution de ce type d’habitat pose des problèmes en ce qui concerne la gestion de l’espace, la relation avec le paysage, l'environnement urbain et la collectivité. Il arrive souvent de voir certains lotissements former de véritables écarts avec la ville. Ce genre d’intervention pose donc le problème très actuel de la vie au sein d’une commune et d’une communauté.

Politique et administration

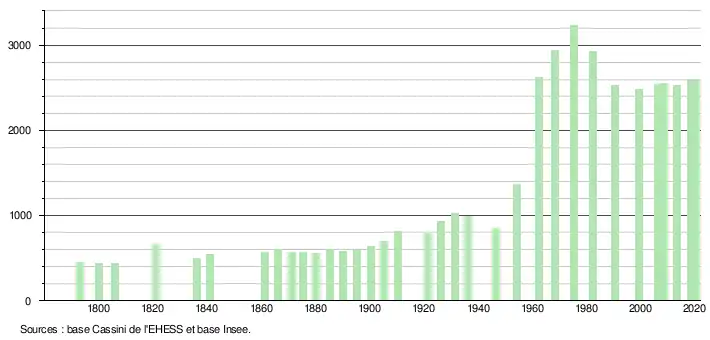

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[18]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[19].

En 2020, la commune comptait 2 593 habitants[Note 3], en augmentation de 1,01 % par rapport à 2014 (Moselle : +0,38 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Écomusée des mines de fer de Lorraine

Haut lieu chargé de mémoire (on y a retrouvé une activité métallurgique datant de l’époque gallo-romaine, musée de la découverte de l’histoire et de l’univers de l’exploitation du minerai (la minette lorraine) et des mineurs, « les gueules jaunes » dans de véritables galeries de mines de fer exploitées il y a 200 ans. Visite guidée par d’anciens mineurs, parcours souterrain long d’un kilomètre, trois salles d’expositions, projection d’images d’archives anciennes et contemporaines, collection unique de gros engins miniers et ferroviaires[22].

Moulin de Pérotin

D’après les vestiges découverts il serait bâti sur les fondations d’une ancienne villa gallo-romaine.

Le premier meunier fut Jean Demesse en 1747 et le dernier Jean-François Saint-Antoine.

En 1860 Jean-François Saint-Antoine fait démolir l’ancien moulin et en reconstruit un autre plus moderne.

En 1872, Neufchef étant devenue une ville frontalière à la suite du rattachement de la Moselle à l'Empire allemand, il y établit une auberge et une épicerie. À cette période de l'histoire, il fallait paradoxalement marcher sur le sol français sur une longueur de 200 mètres pour arriver au moulin, preuve s'il en est besoin, que la frontière n'était pas étanche : la route à partir du pont situé au coin de la forêt de Colmont était restée française tandis que le pré et le moulin se trouvaient dans l'Empire allemand.

Plus tard Saint-Antoine vendit la propriété à Guy de Wendel qui en 1914 transforma le vieux moulin en « maison de pêche ». Le moulin avait fini d’exister.

En , pendant la Première Guerre mondiale, la « maison de pêche » fut destinée par l'administration impériale à devenir un dépôt de 50 prisonniers de guerre russes qui furent employés comme bûcherons. Trois de ces malheureux, moururent de faim et de fatigue durant l’hiver 1917. N'étant pas catholiques, ils ont été ensevelis dans le quartier protestant du cimetière de Neufchef.

Édifices religieux

- Église Saint-Denis néo-gothique, 1864 : christ de Pitié XVIe, saint Denis XVIe.

- Chapelle-oratoire Notre-Dame-des-Neiges, 1862 : statue XVe (emplacement de l’ancien couvent Saint-Blaise de Haméviller) construit entre 1154 et 1184. Au XVIIIe siècle, la chapelle et les bâtiments tombaient en ruine. Sur cet emplacement, on éleva un oratoire

Plusieurs calvaires dans le village, en calcaire local, dans larue principale et au cimetière

Héraldique

|

Blason | D'azur au massacre crucifère d'or, surmonté d'une étoile à six rais du même. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Liste des maires de Neufchef

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Neufchef » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le ) - Pour recentrer la carte sur les cours d'eau de la commune, entrer son nom ou son code postal dans la fenêtre "Rechercher".

Références

- Sandre, « le ruisseau le Conroy »

- « SAGE Bassin ferrifère », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Les SDAGE des districts Rhin et Meuse (2022-2027) », sur www.eau-rhin-meuse.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Neufchef », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Luxembourg (partie française) », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Bouteiller - Dictionnaire topographique de l'ancien département de la Moselle, rédigé en 1868.

- Die Fränkischen und Alemannischen Siedlungen in Gallien Par Adolf Schiber

- Marcel Konne et Albert-Louis Piernet, « Dierfer vun äiser Hemecht », Hemechtsland a Sprooch, no 1, (ISSN 0762-7440).

- Viville, Dictionnaire du département de la Moselle, 1817.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Écomusée des mines de fer de Lorraine - Musées d'Aumetz et de Neufchef