Ranguevaux

Ranguevaux est une commune française située dans le département de la Moselle.

| Ranguevaux | |

Le village vu depuis la côte de Moyeuvre. | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Arrondissement | Thionville |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Val de Fensch |

| Maire Mandat |

Philippe Greiner 2020-2026 |

| Code postal | 57700 |

| Code commune | 57562 |

| Démographie | |

| Gentilé | Ranguevallois |

| Population municipale |

865 hab. (2020 |

| Densité | 85 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 17′ 54″ nord, 6° 03′ 23″ est |

| Altitude | Min. 205 m Max. 356 m |

| Superficie | 10,17 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Aire d'attraction | Luxembourg (partie française) (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Hayange |

| Législatives | Huitième circonscription |

| Localisation | |

Ranguevaux a gardé son cadre rural d'antan contrairement à la majorité des autres localités environnantes. Elle a gardé ce cadre bien qu'elle fournissait, jadis, de la main d'œuvre pour l'extraction de plusieurs carrières de pierres dites "de Jaumont" ainsi que lieux de fabrication de Charbon de bois, et il existe même une entrée piétonne pour accéder à la mine d'Hayange qui se ramifie jusque sous les côtes du village. Mais, depuis une centaine d'années, sa population était surtout utilisée dans la sidérurgie de la vallée de la Fensch.

Géographie

Ranguevaux est une commune rurale qui se trouve en Moselle. Le village est traversé par le Krebsbach. Les communes voisines sont Hayange, Neufchef et Fameck.

Communes limitrophes

Réseau hydrographique

La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par le ruisseau le Kribsbach[Carte 1].

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Bassin ferrifère ». Ce document de planification, dont le territoire correspond aux anciennes galeries des mines de fer, des aquifères et des bassins versants associés, d'une superficie de 2 418 km2, a été approuvé le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est la région Grand Est[1]. Il définit sur son territoire les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, en respect des objectifs de qualité définis dans le SDAGE du Bassin Rhin-Meuse[2].

Urbanisme

Typologie

Ranguevaux est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Luxembourg (partie française), dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 115 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[6] - [7].

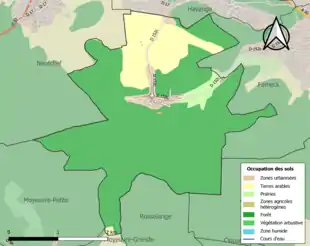

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (77,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (77,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (77,4 %), terres arables (16,6 %), zones urbanisées (3,4 %), prairies (2,7 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Toponymie

- D'un nom de personne germanique Radinc/Radinco(n) + vallem[10]. Signifie "val de Ranco".

- Ranconveaux (1238), Ranconval (1275), Ranconvaul (1281), Ranconville (1328), Ranconwaulx (XVe siècle), Ranconalz (1444), Rangueval (1544), Raconval (1681), Ranguevaux (1793). Rangwall pendant l'annexion allemande.

- En lorrain roman : Ranconvau[11] ou Ranconval, en francique lorrain : Rankler et Rankel.

Histoire

- 1268 Plus ancienne date connue sur Ranguevaux. Cette année là, le Comte Heinrich von Barde l'abbaye Saint Martin de Metz fit cadeau du dixième de la dîme.

- 1281 Le village est appelé Ranconvaul.

- En 1817, Ranguevaux, village de l'ancienne province du Barrois, avait pour annexe les fermes de Longecoste, Moraux et Bellevue. À cette époque, il y avait 637 habitants répartis dans 93 maisons.

- Adalbéron de Reims, homme de lettres et de sciences, archevêque de 969 à 989, nommé par le roi Lothaire et formé et instruit par l’abbaye de Gorze. La particularité qui nous intéresse est la déclaration de « Bienheureux » à un porcher appelé « Juvin » qui fit des miracles. Juvin promenait les porcs en forêt de Serre (Argonne). Il en profitait pour prêcher par la parole et l'exemple aux autres bergers qui défrichèrent un coteau et y bâtirent un oratoire. Le comte Marc et son épouse Julie le visitèrent en son oratoire ; il prit sa houlette qu'il planta en terre pour donner comme exemple la résurrection, et le bâton reverdit. Devant cet exemple, ils se convertirent. Béatifié, mais non canonisé, un village meusien porte le nom de Saint Juvin et en son cœur se dresse la statue de Saint Juvin avec à ses pieds des animaux et un cochon. Afin de contenir le peuple du plateau lorrain du duché de Lorraine, les ducs de Lorraine furent obligés de se servir d’oracles pour faire craindre des malédictions. Ils offrirent, sous le conseil d’Aldabéron, au peuple les croyances de Saint Juvin et ses bienfaits qui se propagèrent efficacement et apparemment jusqu’à Ranconval. Donc, si en 1424 l’armoire eucharistique dédiée à Saint Juvin fut sculptée, par des tailleurs locaux, avant la construction de la première église qui date de 1454, ce fut pour les mêmes raisons. Nous pouvons imaginer la pression des autorités et des religieux pour encadrer ce peuple en les dirigeant vers des croyances plus contenues. Puis, en 1468, ce fut au tour de la construction de la croix liée à l’épidémie de peste noire du XIVe siècle. Le village fut épargné par cette terrible épidémie qui fit des centaines de milliers de morts. En effet en 1347, après six siècles d’absence, la peste fait à nouveau son apparition en Occident. Arrivée d’Italie, la maladie fait des ravages. Les personnes contaminées présentent des bubons noirâtres sous les aisselles et dans l’aine. Ils meurent en deux jours. Trois tout au plus. On court chez les prêtres pour se confesser et chez les notaires pour faire rédiger son testament. A Givry, en Bourgogne, on procède à 630 inhumations entre les seuls mois de juin et de septembre 1348 ! On cherche des boucs émissaires. On peint, sur les murs de nos églises, des danses macabres et on multiplie les processions de flagellants. On accuse alors les Juifs. On regarde mourir … L’influence provoquée sous l’image de Saint Juvin est évidente, même s’il ne perdure pas et n’est jamais relatée. Cette période correspond aux travaux de la « famille de Ranconval » sur la place de Metz, tout d’abord le Maitre d’œuvre Henry de Ranconval qui construisit la porte des Allemands et son Fils Hannes de Ranconval qui réalisa la tour de Mutte de la cathédrale de Metz. Pour des raisons évidentes de maitrise des extractions de pierres des carrières, le mécénat permit à la famille « de Ranconval » d’émerveiller et dominer ce peuple moyenâgeux. Certains historiens leur attribuent la sculpture du « Bon dieu de pitié » qui se trouve encore aux côtés de l’église Saint Barthélemy, ce qui est possible mais une forte probabilité nous dirigerait plutôt sur leur participation à la réalisation de la Croix de la Place, tant elle est différente des sculptures de l’époque, bildstock, reliefs ou retables. Le détachement de la commune de Morlange en 1496 signe bien la mentalité des villageois qui veulent rester maître de leur destin comme en 1987, lorsque le village a souhaité reprendre sa liberté par rapport à la commune de Hayange. Cette croix fut rénovée et reconstruite les 22/08/1841 et 24/02/1844 juste avant la reconstruction de l’église qui date de 1845. Nul ne sait si elle était initialement positionnée au centre du village ou si elle y fut déplacée au moment de cette reconstruction.

Politique et administration

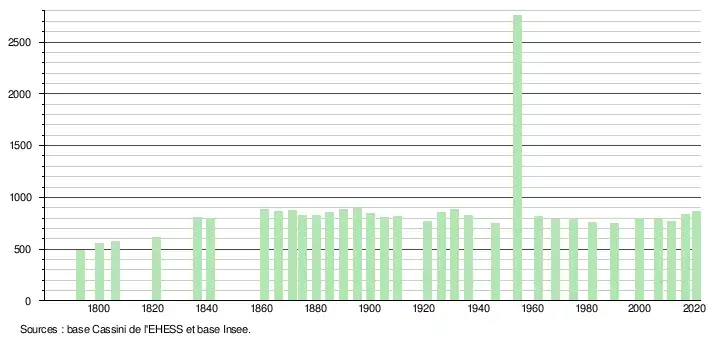

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[12]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[13].

En 2020, la commune comptait 865 habitants[Note 3], en augmentation de 7,32 % par rapport à 2014 (Moselle : +0,38 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Surnoms et dénominations.

Ranguevaux est encore appelée le "village des sorcières" et cela provient de l'image de pauvreté de ce village qui laissait apparaitre certaines légendes de figures locales qui ressemblaient à des vieilles sorcières.

Par contre les ranguevaliennes et Ranguevaliens son surnommés "les Laws" c'est-à-dire les loups. Cela vient , semble-t-il du fait que les ouvriers passant par la forêt pour rejoindre les usines de la vallée de la Fensch se déplaçaient en groupe de jour ou de nuit pour faire les trois postes, munis de lanterne et de lampes à carbure. En sortant de l'orée du bois, on disait, en patois Roman, "Les laws sortent du bou" et cela leur a donné l'héritage du surnom "les Laws" encore utilisé et même revendiqué aujourd'hui.

Édifices civils

- Site Sainte-Neige.

- Éperon barré du bois des Chênes.

- La place de la République récemment rénovée, était à l’origine un rond-point avec pour centre une croix.

- La fontaine « de la gueule du loup », fait couler l’eau de la source de Ranguevaux.

- Le ruisseau de Ranguevaux, le Krebsbach (ruisseau des écrevisses) notamment appelé le « Royo » en ancien Ranguevallois, traverse tout le village pour se jeter dans la Fensch, affluent de la Moselle.

- La Croix cassée.

- Le fond champ de berger.

- La petite mine (maintenant disparue)

Édifice religieux

- L'église Saint-Barthélémy de Ranguevaux dispose en son sein, de pierre des carrières taillées datant du XIIe siècle, construite en 1847 : saint Nicolas XVe siècle, saint Hubert à la chasse XVe siècle, Christ de pitié XVIe siècle

Personnalités liées à la commune

Ranguevaux est la patrie des fameux tailleurs de pierre et maçons du XVe siècle : Henri de Ranconval, maître-d'œuvre de la porte des Allemands, son fils Hannes bâtit la flèche de la cathédrale de Metz 1482, Claude le Masson. Une place de Metz porte le nom de Henry-de-Ranconval.

Héraldique

|

Blason | Mi-parti d'azur à deux bars adossés d'or cantonnés de quatre croisettes recroisetées au pied fiché du même, mi-parti de gueules à trois besants d'or. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Ranguevaux » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

Références

- « SAGE Bassin ferrifère », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Les SDAGE des districts Rhin et Meuse (2022-2027) », sur www.eau-rhin-meuse.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Luxembourg (partie française) », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Toponymie générale de la France: Tome 2 - Ernest Nègre

- Bouteiller, Dictionnaire topographique de l'ancien département de la Moselle, rédigé en 1868.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.