Mont-de-Lans

Mont-de-Lans est une ancienne commune française située dans le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le , elle est l'une des deux communes déléguées, avec Vénosc, composant la commune nouvelle des Deux Alpes. Mont-de-Lans était jusque-là l'une des deux communes composant la station de sports d'hiver des Deux Alpes. Ses habitants sont appelés les Lantillons (Lantillones).

| Mont-de-Lans | |

Vue générale de Mont-de-Lans. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Isère (Grenoble) |

| Arrondissement | Arrondissement de Grenoble |

| Intercommunalité | Communauté de communes de l'Oisans |

| Statut | Commune déléguée |

| Maire délégué Mandat |

Stéphane Sauvebois 2017-2020 |

| Code postal | 38860 |

| Code commune | 38253 |

| Démographie | |

| Gentilé | Lantillons |

| Population | 1 169 hab. (2014 |

| Densité | 37 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 02′ 12″ nord, 6° 07′ 53″ est |

| Altitude | Min. 732 m Max. 3 285 m |

| Superficie | 31,6 km2 |

| Élections | |

| Départementales | Oisans-Romanche |

| Historique | |

| Fusion | |

| Commune(s) d'intégration | Les Deux Alpes |

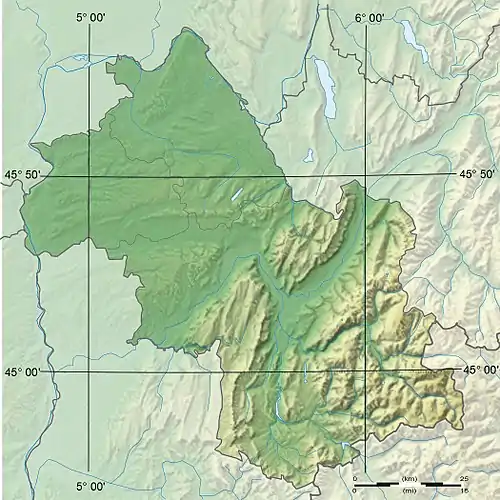

| Localisation | |

Géographie

La commune, traversée par le 45e parallèle nord, est de ce fait située à égale distance du pôle Nord et de l'équateur terrestre (environ 5 000 km).

Mont-de-Lans est l'une des vingt communes qui composent l'Oisans. Située entre la vallée de la Romanche et la vallée du Vénéon, elle s'étend sur 4166 hectares.

Outre le chef-lieu qui porte son nom, le territoire communal comprend plusieurs hameaux disséminés dont les plus importants sont Cuculet, Bons et l'Alpe de Mont-de-Lans formant avec l'Alpe de Venosc la station des Deux Alpes, autrefois un alpage où l'on faisait les foins au col de l'Alpe.

Aux portes du parc national des Écrins, la commune de Mont-de-Lans est l'une des deux communes qui composait la station de sports d'hiver des Deux Alpes. Familial ou d'affaires, le tourisme représentait l'activité économique majeure de la commune de Mont-de-Lans.

L’accès à Mont-de-Lans s'effectue par la route départementale 1091 : à partir de Grenoble, en remontant la vallée de la Romanche en passant notamment par les communes de Vizille, Livet-et-Gavet, Le Bourg-d'Oisans ; ou depuis Briançon et le col du Lautaret, en passant par la commune de La Grave. Au niveau du barrage du Chambon, la route départementale 1091 propose un embranchement sur la route départementale 213 qui mène à Mont-de-Lans et aux Deux Alpes.

Il est aussi possible d’arriver à Bons (hameau de Mont-de-Lans) par la route départementale 220.

Communes limitrophes

Histoire

L'histoire de Mont-de-Lans remonte très loin dans le temps. La voie entre Grenoble et le col du Lautaret y passait pour éviter les gorges de la Romanche. Depuis 1860, ont été retrouvées de nombreuses tombes avec des corps inhumés dans des coffres de pierre parés de très nombreux bracelets de bronze et de fer de fabrication locale mais aussi importés de l'Est de la France, ainsi qu'une pendeloque venue d'Italie. Elles s'étendent de la fin du premier âge du Fer à l'époque gauloise[1].

En dessous du hameau de Bons, on peut observer des traces de voie antique, et surtout la fameuse « Porte Romaine ». De nombreux savants et chercheurs, intrigués par cette curiosité, sont venus la voir et l'étudier sur place.

Dès 1073, la commune apparaît sur les documents anciens sous le nom de « Parocchia de Lento ». On peut suivre au fil du temps l'existence de cette bourgade, importante puisque située sur une des rares voies de communication avec l'Italie appelée « la petite route ». Cette petite route n'était en fait qu'un mauvais chemin muletier praticable aux petites charrettes seulement 3 ou 4 mois dans l'année.

En 1502, Louis XII, se rendant dans le duché de Milan, s'y arrêta avec une partie de sa suite. En 1509, ce fut Bayard à la tête de ses soldats. L'histoire de Mont-de-Lans est jalonnée de passages de troupes selon les différentes guerres avec l'Italie, et la population eut beaucoup à souffrir de ces visiteurs qui réquisitionnaient, pillaient, volaient, laissant la désolation derrière eux.

Les guerres de religion puis la Révolution française passèrent sur le village sans atrocité ni exécution barbare, comme il s'en commit hélas, dans les communes voisines.

Comme dans de nombreux villages de montagne, les hommes émigraient pendant l'hiver, quand les travaux des champs étaient achevés, pour tenter de gagner leur vie en faisant du colportage. Les femmes restaient à la maison avec les vieillards et les enfants et s'occupaient du bétail. Les colporteurs avaient leurs tournées auxquelles ils étaient habitués : le nord, l'est et le centre de la France, à pied ou avec un mulet. Quelquefois beaucoup plus loin : l'Espagne, la Russie, l'Amérique et même la Chine. Si quelques-uns faisaient fortune, ce n'était pas le cas du plus grand nombre et certains revenaient ruinés ou même ne revenaient pas du tout, morts au loin de misère et de maladie.

Au début du XIXe siècle, le Premier Empire commence la construction de la route actuelle reliant Grenoble à Briançon, suivant la vallée de la Romanche. Les travaux dureront 70 ans. Il fallut percer des tunnels pour franchir le fameux « verrou de Mont de Lans » : l'Infernet. Mais l'ouverture à la circulation de cette nouvelle route, en 1807, relégua Mont-de-Lans dans l'isolement. Pendant de longues années, la commune resta desservie uniquement par son vieux chemin muletier.

En 1885, Mont-de-Lans reçut un accès carrossable par des encorbellements hardis au-dessus de l’Infernet. C'est l'actuelle « route des Travers », une route de montagne étroite. La route actuelle permettant l'accès depuis le barrage du Chambon ne date que de 1938.

1938, date de la mise en eau du lac du Chambon, est une autre date importante pour la commune. Les travaux du barrage hydroélectrique, commencés en 1926, durèrent 12 ans. Trois hameaux furent noyés, et le paysage définitivement changé. Mont-de-Lans va s'éveiller à la vie moderne. Après la seconde guerre mondiale, et dans les années 1950, la station de sports d'hiver, qui ne s'appelle pas encore les Deux Alpes, prend son envol ; d'abord doucement puis de plus en plus vite. Dans les années 1970, c'est une véritable fièvre de construction et d'innovation : Mont-de-Lans et sa voisine Venosc ont donné naissance aux Deux Alpes, station aujourd'hui de renommée internationale, où l'on peut goûter les joies du ski, du VTT et de la montagne, aussi bien l'hiver que l'été.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du , les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[2]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[3] - [Note 1].

En 2014, la commune comptait 1 169 habitants, en diminution de −2,01 % par rapport à 2009 (Isère : 3,74 %, France hors Mayotte : 2,49 %).

Sports

De nombreux sports de plein air se pratiquent sur le domaine de la commune, dont :

- bateau, avec la base nautique - plan d'eau du lac du Chambon

- alpinisme

- randonnée en montagne

- VTT, vélo de descente

- ski alpin, notamment aux Deux Alpes (station de sports d'hiver)

- randonnée avec raquettes à neige

Culture locale et patrimoine

Porte romaine de Bons

La porte romaine de Bons est située au-dessous du hameau de Bons, sur la commune de Mont-de-Lans, sur le chemin descendant vers le Chatelard et Le Bourg-d’Oisans. C’est un arc monumental taillé dans le rocher, les traces d’outils sont nettement visibles sur une des parois. Une demi-arche, d’une ouverture de 3 mètres et d’une flèche de 1 mètre domine l’ensemble. Au niveau du sol, sa largeur est de 2,50 m, une banquette à 50 cm de hauteur la borde des deux côtés. Une corniche souligne élégamment la naissance de l’arc. Le sol est un rocher très lisse sur lequel se distinguent très nettement deux rainures profondes, de 6 à 15 cm, et présentant un écartement variant de 1,41 m à 1,48 m. En plusieurs endroits du chemin, ces traces se retrouvent.

La présence de cet ouvrage travaillé en pleine nature, loin de toute habitation pose de nombreuses questions. Le sculpteurs qui l’ont creusée ont certainement voulu signifier quelque chose, l’hypothèse actuelle est qu’elle symbolise la moitié du parcours de Grenoble à Briançon, et qu’elle pouvait également servir de poste de péage.

Héricart de Thury signale deux portes sous Bons, au début du XIXe siècle. La seconde, située en aval, se serait écroulée très tôt, mais lors de la visite de Florian Vallentin, en 1876 et 1877, il révèle qu’il a remarqué les vestiges de cette seconde porte, à 50 mètres en aval. Le cadastre de Mont-de-Lans semble avoir conservé ce souvenir, puisque le lieudit se nomme « les Portes » et non pas la porte.

Florian Vallentin note également à Mont-de-Lans, la présence d’un banc de rochers, taillé de main d’homme, « au pied du Calvaire » qui attesterait du passage de la voie romaine en ce lieu.

La porte romaine de Bons est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du [6].

L’église

L’église de Mont-de-Lans qui domine le village, a été construite en plusieurs épisodes. On retrouve son origine dans l’appellation « ecclesia de lento » en 1028. Sa partie ancienne présente des décorations en tuf.

Le clocher actuel, de style roman a été construit en 1627 par les gens du pays. Mais une cloche avait été fabriquée en . En 1772, le curé, Laurent Barruel entreprend de faire agrandir les bâtiments, contre l’avis d’une partie de la population, dont le consul Pellorce. Cependant avec l’aide bénévole d’autres membres de la communauté il parvient à ses fins. Dans les années 1930, deux chapelles ont été démolies car leur vétusté devenait dangereuse. Au même moment, pour protéger la pierre extérieure des intempéries, le conseil municipal vote des travaux de réparation et décide d’enduire les murs d’un crépi gris. En 2007 et 2008 des travaux de réfection ont été entrepris pour enlever le crépi fait en 1931. Aujourd’hui même si elle n’est plus utilisée pour des messes dominicales régulières, elle reste le centre du village et le bâtiment qui réunit les habitants pour des concerts.

Le clocher

Présentait sur sa face sud un cadran solaire, dont la devise était : Tempus orandi et memorandi novissima nostra (le moment de prier et de penser à nos derniers instants). Il abrite à l’heure actuelle : trois cloches. de taille et de poids différents, leur acte de naissance est inscrit sur leurs flancs. La plus ancienne qui est aussi la plus petite fut fondue et installée durant le sacerdoce de M. le curé Laurent Barruel, le prêtre à l’origine de l’agrandissement de l’église.

no 1 : Diamètre : 1 170 mm, poids : 980 kg

Je m’appelle Marie Amélie Thérèse, je suis don de M. Julien Marie Fleur. Mon parrain : Daniel Clémence Ramel de New York, allié Pierre Amélie Villard.

Mon petit parrain : Oddoux Pierre de Bons, fils Oddoux Albert, petit-fils Albert Rousset.

Ma Marraine, Marie Sidonie Amélie Étienne Pierre Veyrat, née Et. Pellorce ex maire de Mont de Lans.

Ma petite Marraine, Mle Adélaïde Pellorce.

G Aymard le curé. Pierre Veyrat Maire du Mont de Lans, .

Monet et C. fondeurs à Lyon

Laudate Dominum.

no 2 : Diamètre 870 mm, poids 400 kg, Faite par don de M. Michel Martin, Sainte Marie Majeur Priez pour nous.

Mon parrain M. Grégoire Anselme Perrin entrepreneur de la nouvelle ..(route)

Ma marraine dame Euphrosine Bertrand, née Gondrand

M. Jacques Roux Maire

M. A Bouvier recteur

An Aoust 1810

no 3 : Diamètre 710 mm, poids 250 kg

Sieur Jean Veyrat parrain

Dle Madeleine Vieux Marraine

Messire Laurent Barruel curé

Sr Étienne Pellorce consul

1766 « Sainte Marie Priez pour nous »

Les fonts baptismaux datent de la fin du XIXe siècle, (1880)

Les bénitiers

L’ancien est une grosse pierre brute, creusée, incrustée dans le mur près de l’ancienne porte d’entrée. donnant sur le cimetière. Le “nouveau” date de 1838. C’est une vasque de pierre évidée, gravée « Chalvin » une partie est ébréchée, à la suite d'une chute durant des travaux récents. Cette vasque est supportée par un trépied, et ceinturé de métal peint en noir dans laquelle est gravé en creux : Pierre Bellet 1838.

Le maître-autel

Il est peint en trompe-l'œil imitant le marbre et présente une élévation imposante évoquant la silhouette d’un personnage aux bras grands ouverts, en signe d’accueil. De chaque côté, deux autels latéraux supportant des statues dorées. Celui de droite, est dédié à la Vierge, celui de gauche, à saint Joseph et Jésus. L’enfant, la main droite levée en un signe de bénédiction, tient un lys blanc sur son bras gauche. Sur les murs latéraux de la nef, sont accrochés des tableaux représentant les 13 stations du chemin de croix. Ils ont été exécutés par des élèves peintres, habitant Mont-de-Lans pour la majorité, sous la direction de leur maître, Madame « Marion ».

Patrimoine culturel

Musée Chasal-Lento

Le musée Chasal-Lento : Maison des traditions et des Arts de Mont-de Lans, musée municipal, ouvert en 1993, il a pour but la conservation et la présentation des objets de la vie d’autrefois en Oisans. Dans l’ancien presbytère restauré, six salles aux différents thèmes accueillent le visiteur derrière une grosse porte ancienne. Dans les deux premières, se trouvent deux expositions permanentes où des voix de personnes du pays enregistrées guident le visiteur, décrivant des éléments de leur quotidien et leur intimité ; elles évoquent des activités qui, il y a peu, se pratiquaient encore beaucoup en Oisans. La seconde est la reconstitution d’une écurie, abritant les outils agricoles.

À l’étage, on survole le territoire de Mont-de-Lans et l'on découvre les fameux colporteurs Uissans (terme désignant les habitants de l'Oisans). La visite permet également de découvrir l'histoire du barrage du Chambon et ses hameaux engloutis. Les combles sont réservés à des expositions temporaires, qui ont concerné notamment : les copies de maîtres peintes par des habitants, le colportage, de l’Alpe aux Deux Alpes, Mont-de-Lans et ses hameaux, le soleil a rendez-vous avec la lune, Mont de l'an 2000, la porte et la voie romaines de l’Oisans.

Le Chasal-Lento présente actuellement : « Les Trésors de Mont-de-Lans : présentation des richesses de notre village... Parfois oubliées, ou même ignorées ».

La Maison de la Montagne

La Maison de la Montagne permet de découvrir l’histoire des montagnes, en présentant la géologie, la faune et la flore de l'Oisans.

Amphibia

Amphithéâtre de 368 places situé sur la commune de Mont-de-Lans aux 2 Alpes, Amphibia est un centre sportif, culturel et de congrès adapté à une multitude d'activités et d'événements. Séminaires d'entreprises, salons, congrès, conventions, soirée de gala, cocktails, événements sportifs, spectacles culturels, concerts, représentations théâtrales, défilés de mode...

Espaces verts et fleurissement

En , la commune confirme le niveau « une fleur » au concours des villes et villages fleuris, ce label récompense le fleurissement de la commune au titre de l'année 2016[7].

Jumelages

Pour l’instant Mont-de-Lans n’a pas de jumelages.

Notes et références

Notes

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

Références

- Aimé Bocquet, L'Isère pré et protohistorique, Gallia-Préhistoire 1969, fasc. 2 pages 288-291.

- L'organisation du recensement, sur le site de l'Insee.

- Calendrier départemental des recensements, sur le site de l'Insee.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 20062007 2008 2009 2010 2011201220132014 .

- « Arrêté no 2014108-0011 publié au Recueil Normal no 47 le 07/05/2014 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), http://www.rhone-alpes.territorial.gouv.fr

- « Les villes et villages fleuris > Isère », sur le site officiel du « Concours des villes et villages fleuris » (consulté le ).