Mission Dakar-Djibouti

La mission Dakar-Djibouti est une célèbre expédition ethnographique française menée en Afrique, sous la direction de Marcel Griaule, de 1931 à 1933.

| Date de début | 1931 |

|---|---|

| Date de fin | 1933 |

| Lieux | Afrique |

| Objectif | Collecte d’objets artistiques et culturels |

Caractéristiques

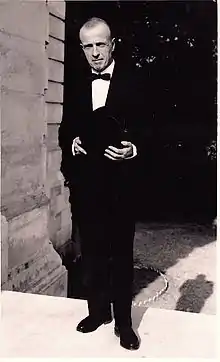

| Responsable | Marcel Griaule |

|---|---|

| Financement | État français (Parlement), Institutions scientifiques, mécénat privé |

Cette expédition, de type colonial, qui consista en grande partie à spolier les peuples africains rencontrés de certains de leurs biens culturels entraina une polémique entre l'organisateur et l'écrivain Michel Leiris, secrétaire de l'expédition et auteur de l'ouvrage L'Afrique fantôme[1].

Contexte

Dès le mois de mai 1930, Marcel Griaule propose aux directeurs de l’Institut d'ethnologie Paul Rivet et Georges Henri Rivière une mission de Dakar à Djibouti passant par Kayes, Bamako, Tombouctou, Ansongo, Niamey, Zinder, le lac Tchad, fort Archambault, Bangui, Redjaf, Pays des Rivières, Khartoum, Rosières, le lac Tana, Addis-Abeba[2]. Une loi du crée une Mission ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti [3] ; son objet officiel est de compléter les collections du musée d'ethnographie du Trocadéro afin de créer une vitrine savante de la colonisation[4]. Pour financer la mission, les organisateurs s'adressent aux parlementaires, qui accordent 700 000 francs, aux institutions scientifiques et à différents mécènes du domaine privé, notamment des fabricants de parfums et de savons pour obtenir des objets à valeur d'échange[2]. Le budget total de la mission s'élève à 1,3 million de francs[2].

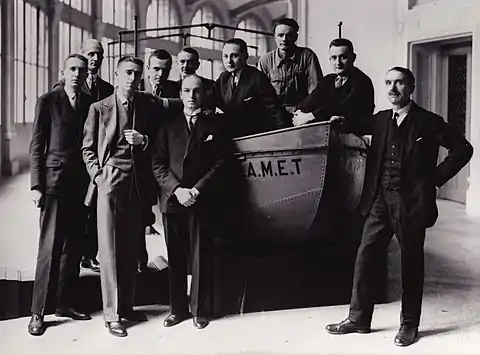

Parmi les membres de l'équipe de départ, deux participent de façon éphémère. Jean Moufle démissionne le et le prince Michel Oukhtomsky tombe malade et est évacué le . Outre Marcel Griaule, les membres permanents de la mission sont Michel Leiris, Éric Lutten (photographe, cinéaste), et Marcel Larget (logistique) ; s'y adjoignent cinq membres temporaires, André Schaeffner (musicologue), Deborah Lifchitz (linguiste), Jean Mouchet (linguiste), Gaston-Louis Roux (peintre) et Abel Faivre (naturaliste), qui rejoint l'équipe en octobre 1931[5].

Il s'agit pour cette équipe de traverser le continent d'ouest en est, du Sénégal à l'Éthiopie, afin de collecter un maximum de données ethnographiques.

Pour préparer cette collecte, Michel Leiris rédige des Instructions sommaires pour les collecteurs d’objets ethnographiques[6] ; inspirées du contenu des cours de Marcel Mauss, elles seront utilisées par les membres de l'expédition et pourront également servir aux administrateurs des colonies ou à toute personne susceptible d'obtenir des objets au sein de ces territoires[7]. L'un des objectifs de la mission est de récolter tout objet usuel ou rituel témoignant de la culture rencontrée, la constitution d'une collection d’œuvres d'art y est hors de propos[8].

À l'époque, la collecte d'objets est une priorité pour les missions ethnographiques. Marcel Mauss, dans son cours de 1926 à l'Institut d'ethnologie, insiste sur ce point : « Les collections à former sont d’une extrême urgence. Tout disparaît avec rapidité. » Cette priorité disparaitra durant les décennies suivantes, la sociologie descriptive devenant alors l'objectif principal[9].

Les étapes de l'expédition

La mission embarque à Bordeaux, le à bord du cargo à vapeur Saint-Firmin. Après une escale à Las Palmas (îles Canaries), le , il mouille en rade de Port-Étienne (aujourd'hui Nouadhibou, en Mauritanie) le 28, et arrive à Dakar (Sénégal) le .

- 1931, au - Départ : Dakar.

- : Tamba Counda

- au : Kayes-Plateau

- au : Kita

- 4 au : Bamako

- : Djenné

- 10 puis : Mopti

- 1931, : les Dogons de la falaise de Bandiagara au Soudan français (actuel Mali). Étape la plus célèbre, puisque Marcel Griaule en a fait par la suite son terrain d'étude privilégié. Revenu à trois reprises sur les lieux, il a entrepris de constituer un corpus de connaissance aussi complet que possible sur cette culture.

- : Ouagadougou

- : Abomey

- 11 au : Porto-Novo

- 21 au : Niamey

- : Kano (Nigeria)

- : Maydougoury

- 1932

- 1er janvier : Mora

- au : Garoua

- au : Yaoundé

- : Carnot (Oubangui-Chari)

- 9 au : Bangui

- : Buta (Congo belge)

- au : Djouba (Soudan anglo-égyptien)

- au : Gedaref

- 1932, Ier juillet : Gondar (Éthiopie). Seconde principale étape de la mission au cours de laquelle Michel Leiris entreprend des recherches ethnographiques sur la possession chez les Amharas (le culte des zar[10] - [11]).

- 1933

- 7 et : Massaouah

- 9 au : en mer à bord du cargo mixte Volpi

- : Djibouti (Côte française des Somalis)

- : Addis-Abeba

- 1933, - Arrivée : Djibouti.

La mission gagne Marseille, après une traversée à bord du vapeur D'Artagnan des Messageries maritimes du 7 au .

Déroulement

La mission comporte plusieurs volets : l'ethnographie au sens strict, l'ethnologie musicale, l'ethnobotanique, l'ethnozoologie, les enquêtes linguistiques et la collecte d'objets dont les méthodes généreront de nombreuses critiques[12].

Pendant deux bonnes années, la mission pille le patrimoine africain : « Au cours de leur mission ethnologique, Griaule et ses compagnons ratissent complètement l'Afrique, achetant à vil prix par-ci, rackettant par-là, dépouillant en somme les autochtones de tous les symboles de leur culture, au profit des musées hexagonaux[13]. » Le journal tenu par Michel Leiris et publié sous le titre L'Afrique fantôme détaille tous les événements survenus durant la mission.

Bilan

Au niveau de l'expédition

Avec plus de 3 500 objets rapportés et déposés au musée d'Ethnographie du Trocadéro, 6 000 photographies, 1 600 mètres de films et 1 500 fiches manuscrites, la mission recueille une masse considérable d’informations. L’ensemble sera repris par le musée du quai Branly[14].

Ethnographie

Pour la majorité des populations rencontrées (ethnographie extensive)[15] :

- étude des institutions religieuses, de la magie, de l’organisation des sociétés,

- étude plus particulière des pratiques de circoncision et d’excision,

- recueil de techniques usuelles (constructions, alimentation, agriculture, chasse, pêche, poterie, cordonnerie,tissage, travail du fer et du bois, …).

Étude approfondie de la société dogon de la région de Sanga (ethnographie intensive) :

- cérémonies et danses funéraires (30 danses étudiées et filmées),

- totémisme, religion, magie, sorcellerie, croyances diverses, …,

- jeux (300 jeux décrits),

- organisation politique,

- cérémonies de naissance, mariage et mort,

- techniques (agriculture, élevage, chasse, alimentation, habitation, vêtement, poterie, instruments de musique, …).

Étude approfondie des peuples dits Kirdi (ethnographie intensive) : institutions religieuses, organisation politique, musique, techniques.

Funérailles d’Ayaléo à Gondar (26 clichés photographiques accompagnés de descriptions)[16].

Ethnologie musicale

André Schaeffner participe à la mission d’octobre 1931 (en pays dogon) à février 1932 (Cameroun)[17], il décrit cérémonies et événements traditionnels, rédige des fiches descriptives d’instruments de musique, recueille des mélodies par notation musicale, étudie les pratiques musicales[18] et réalise 25 enregistrements sur cylindre[19] (4 minutes chacun).

Ethnobotanique

Abel Faivre constitue un herbier des plantes rencontrées dans les régions traversées avec fiches descriptives (nom, noms vernaculaires, description et usages locaux)[20].

Ethnozoologie

La mission rapporte[15] :

- quelques animaux vivants qui sont confiés au Museum d’histoire naturelle,

- un nombre important d'oiseaux naturalisés (200 rien que pour l’Éthiopie), et environ 5 000 insectes.

Elle recueille les techniques et savoirs zoologiques locaux, les techniques d'élevage et rédige des fiches descriptives par espèce animale (usages, chasse, pêche, élevage, rites, croyances, magie, présages, représentations en masques).

Linguistique

Pour ses enquêtes linguistiques, la mission utilise les Instructions d’enquêtes linguistiques de Marcel Cohen qui précisent les méthodes de transcription phonétique des langues et des termes vernaculaires[21].

Elle étudie vingt-six langues ou dialectes[15], recueille chants, devinettes, contes, prières, récits locaux et documente les rituels[21].

Collecte d’objets

Les objets sont maintenant rassemblés au musée du Quai Branly. Chaque objet collecté fait l’objet d’une fiche muséographique.

Plus de 3 500 objets sont collectés dans des conditions plus ou moins honorables[22] :

- pour l’ensemble de la mission, la majorité sont des objets usuels à différents stades de fabrication,

- en pays Dogon : la mission se concentre sur les objets sacrés (masques, statuettes, pierres peintes, …),

- en Éthiopie : peintures murales d'églises d’Éthiopie (Gondar) et manuscrits.

Ce projet scientifique en grande partie financé par le gouvernement français (loi du ) avait des visées scientifiques, politiques et économiques : rattraper le retard pris par la France en ethnologie[23], asseoir la position française en Afrique, notamment en Afrique de l'Est, et s'opposer de cette façon à l'influence grandissante de la couronne britannique sur ce continent. Pour les promoteurs de la mission, l'enjeu était aussi de faire valoir l'ethnologie comme moyen de contribuer à la grandeur impériale de la France[2].

Plusieurs expéditions de Griaule ont suivi celle-ci : la Mission Sahara-Soudan (1935)[24] - [25], puis la Mission Sahara-Cameroun (1936-1937) et enfin la Mission Niger-Lac Iro (1938-1939)[note 2].

Aspect colonial

Cette expédition s'inscrit dans le processus de colonisation des peuples de l'Afrique de l'ouest, alors sous domination française, mais concerne également l’Éthiopie, pays alors indépendant, mais sous protection du consulat italien de Gondar, pays qui finira par l’envahir moins de quatre ans plus tard[29].

Les organisateurs de l'expédition utilisèrent cet aspect colonial de domination afin de justifier leurs acquisitions sous des termes légaux inventés. Le terme de « réquisition » est utilisé afin de justifier la prise d’objets sacrificiels à l’intérieur des sanctuaires du Kono, au Soudan français. Le , Marcel Griaule obtient du chef de Kéméni des objets sous la contrainte en utilisant ce stratagème. Le jour suivant, Lutten et Leiris se saisissent de nouveaux « fétiches » du Kono en versant une « indemnité » de vingt francs aux chefs de deux localités, malgré leur opposition. Le surlendemain, à San, la mission échoue dans sa réquisition d'un masque après la plainte du propriétaire et l’intervention télégraphique du gouverneur général Fousset[30].

De Dakar jusqu’à Mopti, ils recueillent ainsi la totalité des instruments d’un cordonnier, d’un forgeron ou d’une potière, puis l’ensemble des pièces d’un métier à tisser ou le jeu complet d’accessoires d’une pirogue. Ils rassemblent également une série de poupées ainsi qu’un large assortiment d’entraves pour chevaux ou pour ânes. En pays dogon, ils préfèrent s'emparer d’objets sacrés. En Éthiopie, ils démarouflent des peintures murales de l’église d’Abba[31]. Les pièces datant du XVIIIe siècle concernant cette église chrétienne portent les numéros d'inventaire allant de 31.74.3584 à 31.74.3630 au musée du quai Branly[32].

Aspect social et religieux

Partout où furent commis des vols d’objets sacrés, une rumeur évoque qu’il s’ensuivit dans les villages une série de malheurs et de catastrophes : mauvaises récoltes, sécheresse, maladie, querelles entre habitants… Il reste cependant certains que la perte de tels objets entraîna en effet de profonds bouleversements au niveau des peuples locaux[33].

Le constat de l'écrivain Michel Leiris fait auprès de son épouse en 1933, après le retour de l'expédition à laquelle il a participé en tant que « secrétaire-archiviste », est sans appel. Il écrit notamment[34] - [35]:

« J’ai bien l’impression qu’on tourne dans un cercle vicieux : on pille des Nègres, sous prétexte d’apprendre aux gens à les connaître et les aimer, c’est-à-dire, en fin de compte, à former d’autres ethnographes qui iront eux aussi les « aimer » et les piller. »

Retentissement et postérité

Pièce musicale

Le Vol du Boli est une pièce musicale du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako et du musicien britannique Damon Albarn, jouée au théâtre du Châtelet à Paris en 2020, qui retrace le pillage systématique effectué par les membres de cette mission en se référant au texte de l'écrivain surréaliste Michel Leiris[36].

Projet de restitution

La collecte des divers objets culturels et leur conservation dans un musée parisien entrainent une polémique, expliquée par le cinéaste Marc Petitjean, réalisateur du film Dakar – Djibouti, 1931. Le butin du musée de l’Homme[37].

Concernant la restitution partielle ou totale des objets subtilisés lors de l'expédition, le président du musée du Quai Branly explique sur un site sénégalais qu’il s’agit pour les institutions muséales de « parcourir cette histoire afin d’en avoir une approche critique et de partager les résultats de cette mission ainsi que les recherches qui ont été faites sur le sujet ». En ce qui concerne cette action de restitution, il s’agit, pour ce responsable, de mettre à part les objets et de trouver un commun accord pour ensuite « proposer à la Nation concernée les objets à restituer »[38].

Notes et références

Notes

- Russe blanc qui, malade, quitta tôt l'expédition.

- Dite aussi Mission Lebaudy-Griaule[26] - [27] - [28].

Références

- Érik Leborgne, « L’Afrique fantôme de Leiris, un colonialisme unheimlich ? », Trans, no 21, (DOI 10.4000/trans.1515, lire en ligne).

- Alice L. Conklin, Exposer l’humanité, race, ethnologie et empire en France (1850-1950), Paris, Publications scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle, « Archives », , 541 p. (ISBN 978-2-85653-773-2), p. 295 - 306..

- Jamin 2014, p. 8.

- Jamin 2014, p. 13.

- « Mission Dakar-Djibouti », sur http://naissanceethnologie.fr, (consulté le )

- Mission scientifique Dakar-Djibouti, Instructions sommaires pour les collecteurs d'objets ethnographiques, Palais du Trocadéro, Paris, Musée d'ethnographie, , 31 p. (lire en ligne).

- « La collecte des données », sur http://www.naissanceethnologie.fr, (consulté le ).

- Marie Gautheron et al, « Retour sur la Mission Dakar-Djibouti », La vie des idées, (lire en ligne).

- « Les collectes d’objets ethnographiques : Cultures menacées, collectes urgentes et sauvegarde muséale », in "À la naissance de l’ethnologie française, les missions ethnographiques en Afrique subsaharienne (1928-1939)", sur http://www.naissanceethnologie.fr, (consulté le ).

- « Réponse de Roger Bastide à Michel Leiris », Gradhiva, no 7, , p. 68-69 (lire en ligne)

- Gérard Cogez, « Objet cherché, accord perdu. Michel Leiris et l'Afrique », L'Homme, vol. 39, no 151, , p. 237-255 (lire en ligne)

- « A la naissance de l’ethnologie française - Les missions ethnographiques en Afrique subsaharienne (1928-1939) : Méthodes », sur www.naissanceethnologie.fr, (consulté le )

- Richard Laurent Omgba, La littérature anticolonialiste en France de 1914 à 1960: formes d'expression et fondements théoriques, L'Harmattan, , p. 222.

- Site quaibranly.fr page "2 AM 1 M2b Mission Dakar-Djibouti, 1931-1933 : cinq carnets d'inventaire des objets récoltés avec une numérotation".

- Marcel Griaule, « Mission Dakar-Djibouti - Rapport général », Journal de la Société des africanistes, , p. 113-122 (lire en ligne).

- Estelle Sohier, « Une séquence photographique de la mission Dakar-Djibouti : les funérailles d’Ayaléo », Afriques [Online], (lire en ligne)

- « Ethnologie musicale », sur http://naissanceethnologie.fr, (consulté le ).

- André Shaeffner, « Notes sur la musique des populations du Cameroun septentrional », Minotaure, , p. 65-70 (lire en ligne).

- « Collection : Mission Dakar-Djibouti, 1931-1933, sous la direction de M. Griaule », Enregistrements sonores en ligne, sur https://archives.crem-cnrs.fr/ (consulté le ).

- « Ethnobotanique », sur http://naissanceethnologie.fr, (consulté le ).

- « Enquête linguistique », sur http://naissanceethnologie.fr, (consulté le ).

- « Les collectes d’objets ethnographiques », sur http://www.naissanceethnologie.fr, (consulté le ).

- Jean Jamin, Le cercueil de Queequeg, Encyclopédie internationale des histoires de l’anthropologie, , 63 p. (ISBN 978-2-11-151952-7, ISSN 2266-1964), p. 8

- Éric Jolly, « Démasquer la société dogon. Sahara-Soudan (janvier-avril 1935) », Les Carnets de Bérose, Lahic / DPRPS-Direction générale des patrimoines, no 4, (lire en ligne).

- Anne Doquet, Les masques dogon : ethnologie savante et ethnologie autochtone, Karthala, , 314 p., p. 65.

- Ibráhim-Mamadou Ouane, « Notes sur les Dogons du Soudan français », Journal de la Société des Africanistes, t. 11, , p. 85-93 (DOI 10.3406/jafr.1941.2503).

- Marc-Henri Piault et Joëlle Hauzeur, « Les Kurumba et la Mission Lebaudy-Griaule (1938-1939) », Journal des africanistes, t. 71, no 1, , p. 113-119 (DOI 10.3406/jafr.2001.1254).

- « Mission Lebaudy-Griaule », Journal de la Société des Africanistes, t. 9, no 2, , p. 217-221 (lire en ligne)

- Site persef.fr, article de Benedetto Caltagirone : « Le séjour en Ethiopie de la mission Dakar-Djibouti », Revue d'histoire et d'archives de l'anthropologie, 1988-5, p. 3-12.

- Site naissanceethnologie.fr.

- Site naissanceethnologie.fr.

- Site african-paris.com, page sur les peintures de l'église Abba Antonios.

- « Le boli de Dyabougou : ombre et lumière d’un objet sacré », sur chatelet.com, (consulté le ).

- Site tamara.fr, page "L’Afrique fantôme : de Dakar à Djibouti – 1931-1933".

- Site rumeurdespace.com, page "Les Dogons à Branly".

- Site lemonde.fr, article de Bruno Lesprit "Damon Albarn et Abderrahmane Sissako imaginent un spectacle protéiforme avec « Le Vol du Boli »".

- Article et vidéo sur le site tv5monde.com "Cinéma : la colonisation en question à la cinémathèque de Montréal".

- Site seneplus.com, article "Mission Dakar-Djibouti , retracer l'histoire coloniale".

Annexes

Ouvrages et revues

- Michel Leiris, L'Afrique fantôme, Paris, Gallimard, — réédition dans Michel Leiris, Miroir de l'Afrique, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », .

- Marcel Griaule, « Mission Dakar-Djibouti, rapport général (mai 1931 - mai 1932) », Journal de la Société des Africanistes, vol. 2, no 1, , p. 113-122 (lire en ligne)

- Marcel Griaule, « La mission Dakar-Djibouti dans son rapport avec les études ethnologiques et archéologiques », Revue de synthèse, vol. 1, no 3, , p. 327-332 (lire en ligne)

- « Mission Dakar-Djibouti 1931-1933 » (couverture de Gaston-Louis Roux), Minotaure, no 2,

- Marcel Griaule, Masques dogons, Paris, Institut d'ethnologie,

- Michel Leiris, La Langue secrète des Dogons de Sanga, Paris, Institut d'ethnologie, (réimpr. Jean-Michel Place, 1992)

- Michel Leiris, La Possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar, Paris, Plon, — réédition dans Michel Leiris, Miroir de l'Afrique, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », .

- Érik Leborgne, « L’Afrique fantôme de Leiris : un colonialisme unheimlich ? », TRANS, no 21, (DOI https://doi.org/10.4000/trans.1515, lire en ligne, consulté le )

Sur la Mission Dakar-Djibouti

- (it) B. Caltagirone, « La missione ethnografica e linguistica Dakar-Gibouti », Uomo e Cultura, Palerme, nos 13-14, , p. 185-251

- Jean Jamin, « Objets trouvés des paradis perdus. À propos de la Mission Dakar-Djibouti », dans Jacques Hainard & Roland Kaehr (éds.), Collections passion, Neuchâtel, Musée d'ethnographie, , p. 69-100

- James Clifford, Malaise dans la culture. L'ethnographie, la littérature et l'art au XXe siècle, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts,

- (es) Nicolás Sánchez Durá et Hasan G. López Sanz, La Misión etnográfica y lingüística Dakar-Djibouti y el fantasma de África, Valence, PUV,

- Collectif (numéro spécial), « La Mission Ethnographique Dakar-Djibouti 1931-1933 », Cahiers ethnologiques, Bordeaux, no 5 (nouvelle série),

- Jean Jamin, « Le Cercueil de Queequeg. Mission Dakar-Djibouti, mai 1931-février 1933 », Les carnets de Bérose, Paris, LAHIC/Ministère de la Culture, no 2, (lire en ligne [PDF])

- Marcel Griaule, Michel Leiris, Deborah Lifchitz, Éric Lutten, Jean Mouchet, Gaston-Louis Roux et André Schaeffner, Cahier Dakar-Djibouti : soixante-dix-sept écrits scientifiques et littéraires, cinq cent vingt-quatre illustrations, rassemblés, présentés et annotés par Éric Jolly et Marianne Lemaire (CNRS), Meurcourt, Éditions les Cahiers, , 1408 p., 16,5x24 cm (ISBN 978-2-9534806-8-9, lire en ligne)

Liens internes

Liens externes

- Marie Gautheron, « Retour sur la Mission Dakar-Djibouti », sur http://laviedesidees.fr, (consulté le )

- « A la naissance de l’ethnologie française Les missions ethnographiques en Afrique subsaharienne (1928-1939) », sur http://naissanceethnologie.fr/, (consulté le )

- Marc Petitjean, Dakar-Djibouti 1931, le butin du musée de l’Homme (58 min), France, 2020