Mine d'Asse

La mine d'Asse est une ancienne mine de sel en Basse-Saxe, qui a été exploitée depuis 1965 comme mine de recherches, et entre 1967 et 1978 comme site d'essais techniques en vraie grandeur, et en utilisation finale pour le stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.

La mine se situe sur la chaîne de collines du même nom Asse à 10 km au sud-est de Wolfenbüttel. On appelle aussi l'ensemble de l'installation Asse II, du nom du plus ancien de ses deux puits.

Depuis 1965, la mine a été exploitée au nom du gouvernement fédéral par une institution de recherche, qui s'est appelée d'abord Gesellschaft für Strahlenforschung mbH (Société de recherche sur la radioactivité SARL), ou GSF, puis, après de nombreux changements de dénomination, s'appelle Helmholtz Zentrum München (Centre Helmholtz de Munich) ou HMGU. Les travaux de recherche sur le stockage définitif des déchets radioactifs se sont arrêtés en 1995. De 1995 à 2004, on a rempli des cavités laissées vide par l'exploitation du sel. Mais en 2007, la fermeture définitive a été demandée. La fermeture était débattue sur le plan politique ; mais la décision était soumise à des impératifs de temps, parce que la stabilité mécanique de la mine ne paraissait garantie que pour quelques années.

Après que des articles de presse eussent révélé des fuites de saumure radioactive, il a été reproché en 2008 à l'opérateur de la mine de ne pas avoir suffisamment tenu informées les autorités. Ceci fut confirmé officiellement par la suite. Pour pouvoir fermer la mine conformément aux règlements sur les produits radioactifs, elle n'est plus gérée par le code minier, mais depuis le par la règlementation nucléaire, comme site de stockage définitif. C'est pourquoi depuis cette date, c'est le bureau fédéral de protection nucléaire (de) (BfS) qui est responsable de la gestion et de l'arrêt de la mine[1]. Ce changement d'opérateur a pour conséquence que la responsabilité politique est passée du Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche à celui de l'Environnement, également chargé de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire.

Le nouvel opérateur a remis en question les plans de fermeture débuté par son prédécesseur. Concernant les matières déjà stockées, il a entrepris une comparaison entre trois solutions et a proposé en un plan de récupération des déchets stockés[2].

État et fonctionnement comme saline de 1906 à 1964

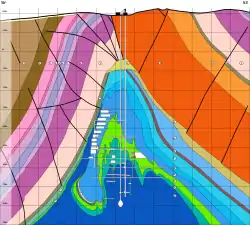

Les sels d'Asse ont été déposés par la mer au Permien supérieur (il y a de 250 à 230 millions d'années), dans des zones assez plates, et coupées de la mer pour de longues périodes, ce qui leur permettait de se dessécher complètement. Ces couches déposées à plat ont été remaniées par des mouvements tectoniques en plis formant actuellement des dômes comme à Asse, il y a environ 110 millions d'années. Ce plissement ne s'est pas fait symétriquement : le flanc nord est resté en pente douce et a été remonté jusqu'à la surface, par la pression des couches de grès multicolore inférieures de la couverture montagneuse. Le flanc sud plus incliné, supporte les couches supérieures : le grès multicolore et le calcaire coquillier, et des couches encore supérieures de la couverture montagneuse.

Les détails de la géologie en ont été mis au jour par des sondages profonds, principalement dans le domaine du flanc sud, qui est critique à de nombreux points de vue : le noyau du dôme est composé de sel gemme plus ancien, qui a été recouvert de carnallite (sel de potasse et de magnésie) de Stassfurt. Au-dessus, il y a encore un sel gemme plus récent (couche de Leine).

Dans l'histoire minière d'Asse, on a d'abord exploité le sel de potasse carnallite, puis le sel gemme. L'exploitation la plus intense a eu lieu sur le flanc sud-ouest, où les couches surplombantes sont très pentues. Ces exploitations ont renforcé les tensions au sein du dôme de sel. Les déplacements de charge ont conduit là et dans les couches surplombantes à des déformations qui se manifestent jusqu'à la surface.

On a fait d'abord en 1894 et 1895 trois puits profonds qui ménageaient l'accès à une profondeur de 296 m[3]. Dans la mine d'Asse I près du bourg de Wittmar[4], la potasse est extraite à partir de 1899. En 1905, il se produit une arrivée d'eau salée à partir d'un trou préparatoire fait à travers la couche d'argile surmontant le sel. Cette inondation devient si forte qu'on doit abandonner la fosse en 1906[5].

Entre 1906 et 1908, à 1,4 km de là, sur le carreau du bourg de Remlingen[4] le puits d'Asse II est foré jusqu'à 765 m de fond. On y installe trois mines distinctes : au nord pour l'extraction de la carnallite : 1 million de m3 extraits entre 1909 et 1925 ; au sud pour l'extraction de sel gemme récent (couche de Leine) : 3,4 millions de m3 de 1916 à 1964 ; et au centre, plus profond, pour l'exploitation du sel gemme ancien (couche de Stassfurt) : 0,5 million de m3 de 1927 à 1964[6]. L'exploitation du sel gemme à Asse II a cessé en 1964. Une partie de l'extraction a été immédiatement remblayée ; il reste un vide d'environ 3 millions de m3. À certains endroits, la barrière de sel jusqu'aux couches de couverture ne fait plus que quelques mètres. Dans les années 1920, un remblai humide a été déposé dans les galeries de potasse[7]. Il semble que la majeure partie de l'eau se trouvant actuellement à cet endroit provienne de ces remblais, qu'elle se soit rassemblée sur le sol et se soit accumulée dans les dépressions formant une sorte de marécages.

La mine d'Asse III a été établie en 1911 près du village de Klein Vahlberg, les autorités des mines exigeaient en effet la mise en service d'un deuxième puits pour des raisons de sécurité. Pendant les travaux, de la saumure s'infiltra en grande quantité, elle fut également inondée trois fois[8], et l'exploitation n'a jamais commencé. Après la première Guerre mondiale, les travaux reprirent. En 1923 la profondeur de 728 m est atteinte, toutefois en raison de la chute de la demande de potasse, elle n'entre jamais en production et finit par être fermée en 1924[3]. Asse IV est le second puits de la mine d'Asse II, il se trouve à proximité immédiate du puits II.

Phase de stockage de 1965 à 1978

Objectifs

Quand les premières centrales nucléaires allemandes sont planifiées dans les années 1960, il est clair que l'on aura besoin, après un délai de refroidissement de quelques dizaines d'années, d'un lieu de stockage définitif pour les déchets de haute radioactivité. En raison des conditions géologiques de l'Allemagne, il semble que le stockage dans des couches de sel soit, comme dans beaucoup d'autres pays, la meilleure l'option. Pendant plusieurs décennies, on espère pouvoir mettre en fonction un lieu de stockage définitif.

Le dôme de Gorleben semblait alors être le lieu le plus approprié, la GSF acquit donc en 1965 pour le compte du gouvernement fédéral la mine d'Asse II afin de construire un lieu de stockage pilote. La mine venait en effet d'être fermée par son propriétaire d'alors, la compagnie Wintershall, qui réalisa une bonne affaire en la vendant pour 700 000 DM[9], et ce sans mise en concurrence.

« Le but était de récolter les données technico-scientifiques et de préparer les techniques appropriées pour aménager un stockage de déchets dans la mine de sel de Gorleben. Cette mine faisait l'objet d'une enquête d'adéquation. Nous, à GSF, devions mettre au point les technologies appropriées et mener les recherches scientifiques dans la mine de recherche d'Asse. (Klaus Kühn, alors directeur d'Asse, 2001) »

Le problème des entrées d'eau est déjà connu, mais les plaignants ayant été déboutés, la mine d'Asse II est déclarée sèche et appropriée pour le stockage de déchets radioactifs. C'est ainsi que le Secrétaire d'État fédéral à la science, Klaus von Dohnanyi s'exprime en 1972 : « L'entrée d'eau peut être exclue avec une probabilité confinant à la certitude. (Klaus von Dohnanyi)[8] ». À la suite d'une expertise en 1964, la formulation devint :

« Au niveau des 750 m de fond se trouvent une cuvette de récolte de saumure de potasse contenant du magnésium, qui coule au rythme de 79 l/j des anciennes mines de carnallite, ainsi qu'un réservoir pour l'eau d'écoulement du puits. Celle-ci vient de trois fentes, avec un débit d'environ 2 l/min... D'après le Pr Mohr, cette arrivée peut être contenue par un bouchon de ciment. (Rapport d'expertise)[9] »

Inventaire du stockage

Selon l'autorisation de stockage, il n'a été stocké à Asse que des déchets de basse et moyenne activité, définis comme des déchets ne dégageant pas de chaleur notable[10]. Le stockage a été gratuit de 1967 à 1975. C'est dans cette période qu’environ la moitié des colis ont été stockés. À partir de , il y a eu une réglementation des droits de stockage de déchets de basse et moyenne activité dans la mine d'Asse. Jusqu'à la fin du stockage, ces droits ont rapporté environ 900 000 €.

Pour la décontamination du site, les plans prévoient une somme de 2 milliards d'euros. Des avis d'experts vont cependant jusqu’à 6 milliards[11].

L'ensemble de la documentation accessible a été réexaminée en , à la suite de spéculations sur un prétendu stockage de déchets de haute activité. Selon le rapport d'examen, on a stocké dans la mine d'Asse[12] :

- 125 787 colis de déchets de faible activité, stockés entre 1967 et 1978 dans diverses cavités à 750 m de fond. Les colis sont pour la majorité des fûts de volumes entre 100 et 400 l, ou des emballages en béton. L'activité totale déclarée au moment du stockage est de 1,8 × 1015 Bq. Environ la moitié des colis proviennent de l'usine de retraitement du centre d'études nucléaires de Karlsruhe, 20 % de centrales nucléaires, 10 % du centre de recherches nucléaires de Juliers. Les colis contiennent typiquement des déchets de laboratoire et divers, des gravois, de la ferraille, des restes de filtres et d'incinération. Les liquides tels que les concentrés d'eau de chaudière, les boues, les huiles, les goudrons, les solvants, devaient être incorporés dans des matrices solides. Selon les dires d'anciens collaborateurs, au début, on a accepté et stocké quelques fûts contenant du liquide[13].

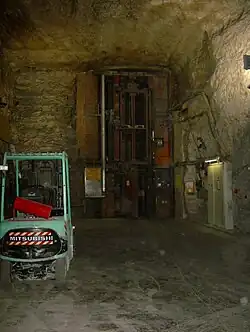

Espace d'amenée, 20 m au-dessus de l'espace 8a. Les colis de déchets de moyenne activité tombent par le couloir incliné vers l'espace 8a.

Espace d'amenée, 20 m au-dessus de l'espace 8a. Les colis de déchets de moyenne activité tombent par le couloir incliné vers l'espace 8a. Pupitre de commande des grues pour le stockage des fûts de déchets de moyenne activité. L'écran à droite donne l'image de l'espace 8a.

Pupitre de commande des grues pour le stockage des fûts de déchets de moyenne activité. L'écran à droite donne l'image de l'espace 8a. - 1 293 colis de déchets de moyenne activité sont stockés entre 1972 et 1977 dans l'espace 8a au niveau 511 m. Comme colis, on n'autorisait que des fûts cylindriques de 200 l ; les matériaux devaient être incorporés dans du béton ou du goudron. L'activité totale déclarée au moment du stockage se monte à 2,8 × 1015 Bq. Plus de 97 % des colis (c'est-à-dire plus de 90 % de l'activité totale d'Asse) proviennent de l'usine de retraitement de Karlsruhe. Une partie de ces fûts contient des déchets du retraitement proprement dit, et donc des matières fissiles. Les limites par fût étaient de 200 g d'U-235, 15 g d'U-233 et 15 g de Pu-239. Ces valeurs limites n'ont pas été atteintes : les valeurs maximales ont été de 24 g d'U-235, de moins de 1 g d'U-233 et de 5,7 g de Pu. Il a donc été estimé qu'au niveau 511 m, moins de 25 kg d'uranium et 6 kg de plutonium sont présents[12] - [14]. En , le Ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire a fait savoir qu'en raison d'une « erreur de recopie », la quantité enregistrée de plutonium avait été annoncée bien trop faible, et qu'en réalité 28 kg ont été stockés[15] - [16]. Une nouvelle vérification de l’inventaire fait ressortir en 2010 en tout 14 800 colis non déclarés. Ce ne sont pas comme on le croyait jusqu’à présent environ 1300, mais 16 100 colis de déchets de moyenne activité qui sont stockés[17].

Pour l'appréciation de l'activité des 4,6 × 1015 Bq (ou peut-être 30 × 1015 Bq, s'il faut ajouter les déchets de moyenne activité non déclarés ?) stockés dans Asse, il faut prendre en compte le fait que la plus grande partie des émetteurs alpha se retrouvent dans les déchets de faible activité. Or ce sont les plus importants sur le plan biologique, et ceux qui ont les plus longues vies. Ces déchets de faible activité sont donc d'une importance majeure pour la sécurité à long terme, et posent les problèmes les plus difficiles. Les déchets de moyenne activité contiennent en majeure partie des nucléides de courte durée de vie, qui posent moins de problèmes pour la sécurité à long terme, bien qu'ils suscitent des problèmes dans l'immédiat pour leur manipulation et leur transport (nécessité de blindage).

Plus de 25 % des colis provient de la dernière année de stockage, 1978, une année où la fin du stockage était déjà en vue. Les producteurs de déchets ont en effet utilisé le délai imparti, qui se terminait fin 1978, pour stocker tous leurs déchets dans la mine avant sa fermeture. La mine n'a plus eu depuis d'autorisation pour le stockage définitif de matière radioactive[18].

Méthode de stockage

Les fûts métalliques dans lesquels les déchets étaient livrés ont toujours été considérés comme des fûts de transport, jamais comme barrières de longue durée. La corrosion des fûts métalliques dans un environnement salin dure, selon l'humidité, de quelques années à des décennies. La première et la plus importante des barrières pour le confinement de la radioactivité est le sel de la couche géologique.

Au début des tests de stockage, les fûts de déchets de faible activité étaient empilés verticalement dans les cavités de la mine dans le gisement de sel. Une deuxième optimisation conduisit à les empiler en position horizontale. Dans une troisième phase des essais, les fûts ont été hissés sur un monticule, et laissés à eux-mêmes rouler dans l'espace de stockage[19], puis immédiatement recouverts d'un remblai de sel. Plus tard au cours de cette phase, il a été constaté que des fûts étaient déjà endommagés au moment du stockage. Les tonneaux contenant des déchets de moyenne activité ont été aussi ainsi acheminés vers leurs lieux de stockage, simplement entourés de pneus. Il était explicitement hors de question d'aller rechercher les déchets stockés.

« Des incidents particuliers ont été signalés au bureau de la mine, comme (en 1973) la contamination sur une grande surface devant l'espace 12 au niveau 750 m, par des fûts qui avaient fui (après être tombés d'un chariot élévateur). Cette contamination a été éliminée par le transport des volumes de sel concernés dans un espace de stockage pour les déchets radioactifs (Helmholtz Zentrum München, 2008[13]). »

Conduite des recherches à partir de 1979

Recherche par l'Institut de stockage profond

En 1976, la loi sur le nucléaire est mise à jour, et le concept de « Stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde (stockage définitif) » est pour la première fois défini sur le plan juridique. Les nouvelles autorisations de stockage ne peuvent plus être délivrées que par un processus de planification soumis à enquête publique. Ce processus n'a jamais eu lieu. Ce n'est qu'au cours des années suivantes qu'il devient clair pour toutes les parties que les stockages ne reprendraient plus jamais[18].

La nouvelle tâche principale assignée aux travaux de recherche et de mise au point à Asse est le stockage définitif dans le dôme de Gorleben. De nouvelles techniques pour le remplissage et le scellement de trous, d'espaces, de galeries et de puits dans un stockage définitif sont mises au point et testées. Sous les étages existants de la mine, de nouveaux étages entre 800 et 975 m sont ouverts pour les tests en profondeur. C'est là que doivent avoir lieu quatre essais en vraie grandeur dans des couches vierges, dans des conditions très semblables à celles de Gorleben : essais de démonstration du stockage de déchets de moyenne et haute activité, essai de construction d'une digue, et essai de stockage de conteneurs Pollux (de) dans des galeries horizontales. Tous les travaux de recherche sont documentés dans les rapports annuels de la GSF.

Au printemps 1992, le Ministère fédéral pour la Recherche et la Technologie annonce qu'il ne soutiendra plus ces essais en vraie grandeur dans Asse, à partir du . À la suite de cette décision, l'Institut GSF pour le stockage profond est dissous au ; les expériences sont interrompues.

Le directeur de la mine alors, Günther Kappei, écrit à ce sujet en 2006 :

« Pour les scientifiques et mineurs hautement motivés […] le monde s'effondrait alors. Tout l'enthousiasme, toute l'euphorie de savoir que l'on entreprenait des travaux de mise au point uniques en leur genre, ont été balayés d'un coup. Il devenait clair pour tous les participants que le travail des années, voire des décennies, qui tenait tant au cœur de toutes les parties, avait largement été fait en vain. Mais au cours du temps, quelque chose de plus s'effondre. Peu à peu il devient clair que depuis 15 ans aucun travail de recherche ou de mise au point en souterrain n'aura lieu pour un stockage sûr des déchets radioactifs dans le sel. En 2000, un moratoire de trois à dix ans sur l'exploration de la couche de sel de Gorleben est établi, en attendant la clarification de points fondamentaux restés douteux en matière de sécurité. En raison de ces longues périodes d'inactivité, les techniques introduites se périment très vite, et le savoir-faire chèrement acquis se perd au fil du temps. Nous nous éloignons actuellement de la solution du problème posé il y a une cinquantaine d'années : le stockage des déchets radioactifs[20]. »

Projets de recherche d'autres institutions

Le Centre de recherches de Karlsruhe poursuit depuis 1978 une expérience importante pour le stockage définitif : le lessivage de différents éléments incorporés au ciment. Dans ce but, plusieurs fûts ont été apportés à 490 m de fond, dans lesquels du ciment chargé en césium, en neptunium et en uranium est baigné dans divers types de liquide. Pour certains liquides, on a mesuré un lessivage important de ces éléments, ainsi qu'une destruction de la matrice de ciment[21]. Le prolongement de l'expérience est accepté jusqu'en 2013, mais doit être terminé à temps, dans le cadre de la fermeture de la mine.

L'institut Physico-technique fédéral (PTB) a installé au niveau de 490 m un laboratoire souterrain de dosimétrie et de spectrométrie radiologique (UDO). En raison de l'excellent blindage dû aux terrains situés au-dessus du laboratoire, le flux de muons cosmiques est réduit de plus de 4 ordres de grandeur par rapport à la surface du sol. Le débit de dose radioactive en γ est inférieur à 2 nSv/h, et il est négligeable en neutrons. En raison de sa faible radioactivité, le laboratoire est approprié à la mesure des radioactivités les plus faibles, avec des spectromètres au germanium. Il est considéré sous ce rapport comme le meilleur laboratoire en Allemagne[22]. De plus, ce laboratoire est utilisé pour des mesures pour comparer dans le cadre européen les performances des sondes locales de mesure de débit de dose radioactive, en ce qui concerne le bruit interne, la dépendance en énergie, et la linéarité. Dans ce laboratoire, on peut créer des faisceaux de rayonnement collimés avec lesquels on peut calibrer les sondes dans des faisceaux parfaitement connus[23]. La fermeture de la mine menace l'avenir de l'UDO.

Préparation à la fermeture depuis 1995

En , le Ministère de l'Environnement de Basse-Saxe instruit les autorités compétentes d'entreprendre une « Estimation des dangers de la mine d'Asse II ». Un rapport en conséquence est déposé en , et indique les mouvements continuels de la montagne, et les entrées d'eau salée, et qualifie d'« absolument nécessaire » un comblement effectué selon les règles de l'art des mines[24].

Le Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche (BMBF) décide en 1992 de terminer les travaux de recherche dans la mine. Là-dessus, la GSF prend des mesures pour stabiliser l'architecture de la mine, et se met à rechercher un plan de fermeture. Après des turbulences politiques en été 2008, les ministères fédéraux de l'Environnement (BMU) et de la recherche (BMBF) se mettent d'accord avec le Ministère de l'Environnement de Basse-Saxe, pour retirer la responsabilité à la société, entretemps rebaptisée « Centre Helmholtz ». Depuis le , c'est le bureau fédéral de protection contre les radiations (de) qui est directement responsable de la mine.

Instabilité de la mine

Dans une mine de sel, on ne travaille pas avec des étais et des montants ; on préfère travailler de façon que les espaces exploités soient disposés en sorte que le sel restant – qui devient l'architecture de la mine – supporte à lui seul le poids du terrain situé en surplomb. Dans ces conditions, on calcule que les piliers et les terrasses (les régions situées entre les niveaux d'exploitation) subissent des contraintes substantielles, sous l'action desquelles l'architecture en sel se déforme. Cette déformation se prolonge dans les terrains de couverture, ce qui, dans le cas de la mine d'Asse, peut aller jusqu'à 15 cm/an.

En raison du haut degré d'exploitation et de l'ouverture pour des décennies, la déformation à Asse atteint une telle extension que le sel sous tension perd peu à peu sa cohésion : « Le système porteur a réagi aux tensions dues aux terrains supportés par des déformations de fluage, déformations plastiques aussi bien que des processus locaux de brisure, et est devenu par là plus souple. »[25]. L'Institut de mécanique orographique (IfG) de Leipzig, qui suit ce développement continuellement depuis 1996 a pronostiqué en 2007 que l'on arriverait au début de 2014 à un accroissement de la perte de rigidité, et que le rythme des déplacements dans la montagne surplombant augmenterait[6]. Ces déplacements peuvent éventuellement conduire à une augmentation incontrôlable de l'apport d'eau et rendre impossible de continuer à travailler au sec dans la mine.

Pour dégrossir ces questions, l'Institut de mécanique orographique (Institut für Gebirgsmechanik - IfG) de Leipzig a publié pour le compte du GSF, dans le cadre d'un Workshopqu'est-ce? le , une « Analyse résumée de la résistance au poids de l'ensemble du système de l'installation d'Asse , et deux autres rapports détaillés. Ce rapport a été produit sur la base d'une étude continue de la situation de la mécanique orographique de 1996 à 2005 par IfG.

À la suite de la publication de ce rapport[6], le ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire (BMU), le ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche (BMBF) et le ministère de l'environnement du Land de Basse-Saxe (NMU) ont communiqué le leur soutien aux cinq mesures suivantes pour l'amélioration de la sécurité et la minimisation des risques[26] :

- Le centre de recherches pour l'environnement et la santé (GSF) établit avant la date limite de une analyse de risques, couvrant également le risque d'une entrée rapidement croissante de saumure pendant la présente phase de fonctionnement.

- Avant mi-2008, une évaluation définitive des options sera menée, prenant en compte, outre les mesures de fermeture tentées jusqu'ici, les mesures complémentaires ou alternatives, y compris le retrait des déchets radioactifs.

- GSF conduira d'ici 6 mois une étude de faisabilité scientifique et technique en vue d'une stabilisation de la structure de la mine, plus rapide que le remplissage effectué jusqu'à présent (p. ex. élévation de la résistance des matériaux de remplissage dans le flanc SO).

- On privilégiera pour le plan de fermeture les mesures à prendre en temps utile, faute de ne pas pouvoir les réaliser par manque de temps en cas de besoin. On placera dans cette catégorie les barrages anti-inondation.

- Les représentants de la population locale seront invités à participer à l'élaboration et à l'évaluation des options. Les origines du concept actuel de fermeture seront ainsi mises à disposition comme base de réflexion, pour le début de 2008. La mise en place d'un groupe d'accompagnement dans l'arrondissement (Kreis), ou dans son conseil, sera appuyée et soutenue conjointement par le BMU, le BMBF et le NMU.

Déjà, en 1979, un groupe de travail sous la direction de H.H. Jürgens avait déposé en rapport sur la stabilité de la construction de la mine[27]. Dans ce rapport, on décrit le scénario qui menace maintenant d'une inondation incontrôlable en provenance des terrains en surplomb du flanc sud, avec la conséquence de la perte de portance de l'architecture de la mine. Le responsable d'alors d'Asse (GSF), ainsi que son conseiller, rejetèrent ce rapport le considérant comme « non-scientifique », et expliquèrent qu'il n'y avait pas de problème de sécurité mécanique à Asse. Pourtant, il y avait eu des avertissements dans ce sens de la part de la direction des mines dès le [28].

Arrivée d'eau

L'eau pénètre dans une mine de sel, si la barrière de sel que l'on laisse en place tout autour de la mine est endommagée – soit parce que cette barrière a été perforée accidentellement, soit parce que la déformation de l'architecture en sel y provoque des déchirures. La mine d'Asse est spécialement menacée par l'eau parce que la barrière de sel n'est parfois que de quelques mètres.

De 1906 à 1988, on a recensé 29 entrées d'eau salée. Elles ont été en partie colmatées avec succès, en partie taries spontanément, et en partie négligeables (moins de 0,5 m3/j). Pour la sécurité actuelle, elles ne sont pas significatives[29].

Entre 1988 et 2008, 32 nouvelles entrées d'eau ont été recensées. Une partie est attribuée à des entrées de solution dans le dôme de sel à partir des domaines situés vers la mine de potasse. Mais le fait le plus significatif est les entrées d'eau en provenance des terrains avoisinant ou surplombant le flanc sud, dans le domaine des mines de sel. Elles ont été captées aux niveaux 658, 725 et 750 m et ont en 2008 un débit total de 11,8 m3/j[30]. La solution captée est surveillée en ce qui concerne sa radioactivité, par inscription quotidienne des valeurs extrêmes, puis pompée dans des camions-citernes, et emportée vers des mines de potasse de la K+S (Bad Salzdetfurth, Adolfsglück et Mariaglück) et utilisée là-bas pour les inonder[31] - [32].

Un colmatage du flanc sud ne semble pas possible. Les entrées d'eau proviennent de cheminements qui se sont formés à la suite des déformations de la couche de sel au niveau de la barrière, et dans les couches de terrain voisines. Le danger de telles entrées d'eau avait déjà été souligné en 1979 dans une étude critique[27].

Quand le problème de la mine d'Asse est dévoilé en septembre 2008 dans toute la République Fédérale, les médias ne font pas toujours clairement la différence entre le problème des entrées d'eau de l'extérieur et la pollution de solution au sein de la mine (voir infra). La réponse politique du Ministre de l'Environnement de Basse-Saxe est d'interdire provisoirement l'évacuation de la solution qui a pénétré, et de demander l'installation de sites indépendants de mesure[33]

Saumure de potasse contaminée

Le , le Braunschweiger Zeitung (de) rapporte que de la potasse dans Asse est contaminée avec du césium-137 (137Cs : demi-vie de 30,17 ans). Ce rapport reçoit un fort écho politique car le Ministère de l'Environnement de Basse-Saxe ne peut pas répondre aux questions, puisqu'il n'était pas au courant d'une telle contamination. Là-dessus, la chambre du Land et le Ministre fédéral de l'Environnement demandent au Ministre de l'Environnement de Basse-Saxe un rapport d'état, qui est publié le [34].

Le , la députée du Land Christel Wegner (de) pose des questions détaillées sur le transfert de la potasse hors du dépôt de déchets nucléaires d'Asse[35]. Des réponses à ce questionnaire font apparaître aux yeux du public le fait que, pendant des années, de la solution de potasse d'Asse a été expédiée vers des mines de la K+S, dont l'exploitation a entre-temps cessé. Le Ministre de l'Environnement fédéral de l'époque, Sigmar Gabriel, ignorait tout de ces faits. À la suite de ce questionnaire, des échantillons sont analysés dans les mines en question. Les noms des mines concernées sont publiés, les sénats ainsi que la population des Länder concernés sont informés. Le , le rapport de Wegner avec ses réponses est publié.

Le rapport d'état du , de plus de 160 pages, répond tout d'abord à la question qui avait détenu quelles informations à quel moment, avant de poser les problèmes techniques et juridiques. À la suite de ce rapport, il est établi que depuis le début des années 1990, de la saumure qui s'était accumulée dans certains trous d'exploration dans le sol du niveau 750 m présentait une concentration élevée du nucléide césium-137. En , on détecte pour la première fois un point d'écoulement au goutte à goutte de solution contaminée au toit du niveau 750 m. Après un changement de la réglementation de protection nucléaire, qui prend effet le , les activités en césium-137 dépassent la limite négligeable en certains points de mesure. En accord avec le niveau immédiatement supérieur de l'autorité de surveillance, le bureau des mines de Clausthal-Zellerfeld, la saumure contaminée est dirigée vers le niveau 900 m qui n'est plus ouvert à la circulation, jusqu'à début 2008. Ensuite, l'afflux se tarit. Dans le rapport d'état, le Ministère de l'Environnement de Basse-Saxe argue que pour cette déviation, il aurait fallu une autorisation spéciale dans le cadre de la réglementation nucléaire ; il cite cependant aussi le point de vue juridique opposé, celui des autorités minières de Basse-Saxe, qui défendent avec vigueur leur méthode d'administration pratiquée depuis de longues années.

Pour la confection du rapport d'état, on a fait appel à des experts. Le Pr Mengel (TU Clausthal (de)) et le Dr Lennartz (Centre de Recherche de Jülich) se déclarent insatisfaits des explications de l'exploitant, selon lequel ces contaminations sont des conséquences de l'accident de stockage de 1973. En quelques jours, ils trouvent beaucoup d'indices révélant que la solution provient de l'espace de stockage 12. L'origine de la solution est en fin de compte un vieux comblement dans un espace distant de seulement 30 m, depuis lequel l'humidité a migré vers l'espace 12 au cours des décennies avant le stockage. Au moment du stockage, en 1974, le sol de l'espace 12 était donc imprégné de saumure. Cette saumure est entrée en contact avec les déchets stockés, et se diffuse maintenant dans l'environnement immédiat de cet espace de stockage[7].

En , le Service fédéral de protection contre les radiations détecte à nouveau de la saumure irradiée non loin de l'espace 12. Dans un trou d'exploration de la mine, on trouve des échantillons contenant 240 000 Bq/l de l’isotope radioactif césium-137. Selon les indications des autorités, il s'agit là de la plus haute concentration en césium-137 mesurée depuis la fin du stockage en 1978. Cela correspond à 24 fois la limite de la concentration négligeable, mais encore significativement en dessous de la limite supérieure autorisée. Dans le trou, il y avait environ 1 l de saumure radioactive, provenant de l'espace des déchets[36] - [37].

Gaz de la fosse

L'humidité et les arrivées de saumure et d'eau dans les couches de sel conduisent à une accélération de la corrosion des tôles d'acier des fûts. Cela provoque un dégagement d'hydrogène gazeux. De plus, la putréfaction des déchets organiques (chiffons, cadavres d'animaux) produit du méthane en grandes quantités[38], ce qui pourrait créer une situation ingérable si des quantités d'eau ou de saumure, éventuellement très importantes, venaient soudain à pénétrer le terrain surplombant, événement qui reste pour l'instant impossible à prévoir. L'eau en pénétrant dissoudrait en effet encore des sels (la carnallite) de l'architecture de la mine, ce qui en rendrait la sécurité mécanique encore plus problématique[39]. De plus, en cas d'inondation, il faudrait compter avec un accroissement massif de la corrosion, et donc de la production d'hydrogène. En connexion avec le méthane déjà présent, cela pourrait au bout de 50 ans conduire à un « blow-out » (éclatement) où les gaz sous haute pression se précipitent de façon incontrôlable vers la surface, en entraînant des liquides contaminés et des boues. Les gaz libérés et les liquides se répandent alors rapidement dans la biosphère où ils apportent une charge radioactive[40]. Ce problème ne sera pas non plus résolu par l'ennoiement de la fosse par un « fluide protecteur », au contraire : la solution de chlorure de magnésium envisagée en cas d'échec de la récupération des déchets, déjà utilisée pour des remplissages partiels, ne fait qu'accélérer significativement la corrosion du métal.

Projet de fermeture de la GSF

L'objectif final de toutes les mesures de fermeture de la mine d'Asse est un isolement sûr entre les déchets stockés et la biosphère.

Les grands traits du projet de fermeture ont été acceptés depuis 1995 dans le cadre des plans des grands travaux et travaux spéciaux. Sur la base de ces plans, une partie du projet général a déjà été modifiée. L'offre proprement dite de fermeture de la mine a été soumise en au bureau des mines du Land. Cette offre contenait un plan de gestion de la fermeture, ainsi qu'une preuve de sécurité à long terme. Après un premier examen, l'autorité de surveillance a déclaré insuffisants les documents présentés, et a réclamé d'autres preuves.

Le plan prévoyait de stabiliser la mine mécaniquement par comblement des espaces vides. L'introduction pneumatique de sel pulvérulent peut conduire à une diminution des tensions au sein de la montagne, mais la contre-pression ainsi obtenue est insuffisante pour une stabilisation à long terme. Pour minimiser le volume des pores du matériel de comblement et contribuer à la diminution des contraintes mécaniques, il faudrait y introduire un fluide protecteur. Il était prévu pour cela une solution de chlorure de magnésium, au moyen de laquelle la dislocation de la carnallite par des entrées de chlorure de sodium pouvait être contrée. Le projet de fermeture prévoyait en plus la construction de barrières étanches.

L'ennoiement d'Asse avec un fluide protecteur est présenté au public comme le seul processus possible selon les règles de l'art minier. Mais il restait la question ouverte de la compatibilité entre cette procédure et les exigences de la protection contre les radiations. Conformément à la règle fondamentale de ne pas résoudre les problèmes de traitement des déchets par la dilution, c'est un standard international de stocker les déchets nucléaires à sec. Si les espaces de stockage d'Asse sont inondés, il faut considérer qu'une partie de l'inventaire nucléaire sera dissous, et qu'au cours des siècles, il se disséminera à travers les espaces remplis, mais poreux, de la mine fermée. Pour limiter cette dispersion, la construction de barrières étanches est nécessaire. Le gestionnaire a essayé d'apporter par des modélisations informatiques la preuve que l'on pouvait atteindre durablement le but de protection radiologique, à savoir rendre impossible toute influence sur la biosphère.

Une autre objection à l'ennoiement est que le ciment dans lequel beaucoup de déchets sont incorporés peut réagir chimiquement avec l'eau qui arrive, libérer du gaz et augmenter la pression, jusqu'au risque d'explosion[41].

Travaux préparatoires

D' à , les vieux espaces d'exploitation entre les niveaux 725 et 490 m ont été à peu près tous comblés avec les terrils des anciennes mines de potasse de Ronnenberg. Tous les jours ouvrés arrivaient 18 wagons. Sur place, les espaces vides étaient remplis, tassés jusqu'au toit avec un chariot élévateur. En tout, environ 2,15 millions de tonnes de restes de sel ont été apportés dans les exploitations du flanc sud de la mine d'Asse II[42].

Les tâches entreprises ou restant à entreprendre dans ce cadre sont :

- la construction de barrières étanches pour une limitation efficace et une déviation des flux de solution possibles à l'avenir dans l'architecture de la mine

- le remplissage des espaces vides au-dessous du niveau 800 m

- la saturation avec une solution de chlorure de magnésium comme fluide protecteur (depuis )

- le comblement des puits Asse II et Asse IV

- la garantie de la sécurité de la mine par des travaux réguliers d'entretien des installations minières (contrôle des régions sujettes à éboulements de pierre, test des bennes, câblerie et machinerie, surveillance des voies au jour, surveillance et maintenance des machines et installations électrotechniques).

Après le changement d'exploitant au , l'ancien projet de fermeture a été remis en cause. Tout d'abord, diverses options de fermeture ont été considérées, parmi lesquelles on devait choisir la meilleure avant fin 2009.

En , le service fédéral de protection contre les radiations a proposé de retirer complètement les déchets nucléaires de ce chantier en piteux état. Les déchets doivent maintenant être entreposés définitivement dans le puits Conrad, une mine de fer fermée en 1982 à Salzgitter. Les options d'un ennoiement des fûts dans le béton ou d'un déménagement des fûts dans des couches plus profondes ont été préalablement abandonnées[43] - [44]. Pour le retrait des déchets stockés, il a été mis un délai de dix ans, les coûts ont été estimés par expertise d'abord à environ deux milliards d'euros[43]. Le ministre fédéral de l'environnement Röttgen estime désormais les coûts significativement plus haut, à 3,7 milliards d'euros.

Enquête publique et comparaison des options

Jusqu'en 2008, la mine d'Asse était conduite sous l'égide du code minier. La grande différence avec le code du nucléaire consiste en ce que les processus de concession peuvent y être menés sans enquête publique. Sur la base de la pression croissante du public, et pour des raisons politiques, les ministres concernés (Environnement, Recherche, Environnement du land de Basse-Saxe) ont décidé cependant en 2007 de faire participer le public à la vérification des contrats de fermeture. Il y a eu création d'un Groupe de travail de comparaison des options, pour vérifier les alternatives aux concepts de fermeture de l’exploitant, et dans le Landkreis de Wolfenbüttel, il a été établi un groupe de suivi.

Les options présentées, en-dehors de l'ennoiement avec une solution de chlorure de magnésium, ont été le comblement avec un matériau solide (caillasse, ciment Sorel (de)), un déménagement d'une partie des déchets au sein de la mine, ou un retrait des fûts.

Depuis 2009, une commission d'enquête du Landtag de Basse-Saxe s'occupe des événements du dépôt de déchets nucléaires d'Asse[45]. Par les enquêtes de la commission, on a su que les fûts pour le stockage du matériel nucléaire n'avaient été conçus que pour une durée de 3 ans. Le fait qu'ils soient rouillés en peu de temps était donc attendu et toléré. Cela permet de penser que l'industrie, depuis le début, a considéré la fosse de stockage déclarée mine de recherche, comme un dépôt définitif et bon marché[46].

Médiatisation et changement de gestionnaire

La publication du rapport d'état et son interprétation, en particulier par le ministre fédéral de l'Environnement Sigmar Gabriel ont fait les gros titres dans toute la République Fédérale. Le ministre avançait de graves reproches contre le gestionnaire et les autorités d'autorisation minières. Les deux avaient omis de respecter la réglementation nucléaire. Le stockage de combustibles nucléaires contredisait des affirmations antérieures. Il était également « incroyable » que le manque d'étanchéité de la mine ait été connu depuis 1967, et pas découverte dans le rapport de 1988. On avait agi avec une « négligence grossière », et il fallait aussi envisager une plainte pénale. Le stockage de fûts de déchets avait eu lieu dans des espaces humides, comme l'avait montré le questionnement des collaborateurs. « Il n'y a jamais eu de stockage final sûr à Asse, mais il y a eu sûrement des informations cachées sur les entrées de solution de potasse. » critiqua Gabriel[47]. Il parle d'un « accident ultime prévisible psychologique dans le débat sur le stockage définitif » et d'une charge supplémentaire pour la recherche d'un site approprié[48]. Asse II serait « l'installation nucléaire la plus problématique en Europe ». Stefan Wenzel (de), membre de la chambre du Land, (groupe Alliance 90 / Les Verts) a porté plainte en pour trafic illégal de combustibles et autres matières nucléaires, au chef du §327 et suivants du Code Pénal allemand. La dirigeante du groupe Alliance 90 / Les Verts, Renate Künast a porté plainte contre le responsable du dépôt de déchets nucléaires[49]. Dans les deux cas, des enquêtes ont été diligentées par le parquet de l'État de Brunswick. En 2008, elles ont été reprises pour la troisième fois. Le nettoyage devait coûter environ 2,2 milliards d'euros[50]. De nouvelles estimations vont de 4 à 6 milliards d'euros.

Le , le conseil des ministres fédéral décide, sur proposition de la ministre de la Recherche Annette Schavan et du ministre de l'environnement Sigmar Gabriel, de mettre la mine d'Asse sous l'autorité du bureau fédéral de protection contre les radiations (BfS) à compter du [1].

Par une loi du Bundestag en date du , il est établi que la gestion et l'arrêt de la mine tombe dans le cadre juridique de la loi sur le nucléaire. Le bureau fédéral de protection contre les radiations, en tant que nouveau gestionnaire de la mine, conduira la fermeture de la mine dans le cadre d'une procédure de planification nucléaire, et est responsable de la poursuite temporaire de l'exploitation[51]. Les coûts de la poursuite de l'exploitation et de la fermeture d'Asse seront mis sur le compte du budget fédéral[52]. En , la fraction parlementaire du Land des Verts présente une brochure qui précise les débats parlementaires des dernières décennies, l'inventaire des déchets, le rôle de la recherche et le rôle d'Asse comme prototype pour Gorleben[53].

Dans le bâtiment des porions, face à la mine, le BfS a installé un « hall d'info Asse ». On y présente l'état réel de la mine et le concept de la fermeture, avec des modèles et des animations informatisées[54].

En , la ministre de la recherche fédérale par intérim Annette Schavan, a résumé les erreurs commises en rapport avec le dépôt de déchets nucléaires d'Asse :

- Le dépôt n'a pas été utilisé uniquement pour des buts de recherche, car le grand nombre des 130 000 fûts stockés n'était pas nécessaire pour la recherche.

- Dans l'état actuel des connaissances, on n'établirait plus un dépôt nucléaire à cet endroit[55] - [56].

Depuis 2009, un comité d'enquête de la chambre des représentants de Basse-Saxe s'occupe de l'historique du stockage de déchets radioactifs d'Asse[45]. Par les auditions du comité, il a été appris que les colis de stockage de matériaux radioactifs avaient été calculés pour une durée de trois ans. Il était donc admis qu'ils seraient rouillés à brève échéance. Stefan Wenzel, le président des Verts dans ce comité d'enquête considère que c'est une indication que l'industrie avait considéré dès le début cette fosse de stockage déclarée comme mine de recherche comme un stockage final à bon marché [46].

Cas de cancers à Asse

En 2008, l'arrondissement de Wolfenbüttel a demandé une enquête concernant la prévalence de la leucémie autour du stockage d'Asse auprès du bureau d'enregistrement épidémiologique du cancer de Basse-Saxe (EKN), fondé en 2000. Pour le bureau, qui possède des données dans cette région depuis 2002, il a fallu attendre 2010 pour avoir suffisamment de données pour pouvoir donner une réponse à la question. Avec les données au , il a constaté que dans la période 2002-2009, sur le territoire de la communauté de communes d'Asse, par rapport à celui des autres communes de l'arrondissement environnant de Wolfenbüttel, le nombre de cas de leucémie était remarquablement élevé. Les probabilités d'atteindre de tels nombres de cas par pur hasard sont pour la leucémie de 0,3 % (18 cas contre 8,5 en moyenne), pour le cancer de la thyroïde de 0,08 % (12 cas contre 3,9 en moyenne) et pour la mortalité par leucémie de 0,86 % (11 cas contre 4,7 en moyenne). Si l'on considère comme significative une probabilité de 1 % ou moins, les trois cas sont significatifs. Si l'on prend une limite de 0,1 %, seul le cancer de la thyroïde est significatif. Pour les autres sortes de cancer, ainsi que pour les autres communes du district, aucune anomalie n'était à signaler. Une relation de cause à effet ne peut pas à ce jour être faite[57] - [58].

Le bureau fédéral de protection contre les radiations indique que l'on n'a pas pu mettre en évidence de contamination radioactive dans le voisinage du dépôt[59] - [60]. Les données statistiques ne font apparaître aucune cause, et donc aucun lien avec la mine d'Asse. Il faut remarquer que l'on ne constate d'élévations des leucémies que chez les hommes, et que de celles de la thyroïde que chez les femmes. Les facteurs de risque connus pour la leucémie sont les rayonnements ionisants, divers composés chimiques (cytostatiques, benzène, pesticides), ainsi que quelques modifications génétiques rares. On discute également de l'influence de virus et de l'immaturité du système immunitaire chez les enfants. Les facteurs de risque connus pour les cancers de la thyroïde sont les rayonnements ionisants, surtout chez les jeunes (mais l'âge de tous les 12 patients atteints dépassait 30 ans), goitre, surtout pour les moins de 50 ans, adénomes bénins de la thyroïde, dispositions génétiques. En particulier pour les cancers de la thyroïde, on peut aussi penser à des différences dans les mesures lors des diagnostics, qui peuvent amener à des taux de détection différents pour lors du début de la maladie. Une autre difficulté rencontrée pour faire une enquête approfondie vient du fait que les signalements sont en général faits de manière anonyme par les laboratoires et ne mentionnent que l'âge et le sexe. Les patients, ou les familles des décédés, ont également été invités à se signaler auprès de leur médecin, afin de pouvoir mieux analyser les liens de cause à effet. On leur demande par exemple le lieu de travail, les résidences passées du malade ainsi que d'autres facteurs de risque le cas échéant. L'arrondissement de Wolfenbüttel a formé un groupe d'experts pour tenter une localisation plus précise des cas et une meilleure identification des facteurs de risque[57].

2012 -

Après la décision politique de récupérer les barils, un forage a été tenté en juin 2012 après deux ans de préparation. Cette opération encore jamais entreprise avance dans l'inconnu. Elle est supposée durer un minimum de 30 ans[61].

Notes et références

(section « Geologie »).

- (de) Communiqué conjoint des ministères de l'Environnement, fédéral et de Basse-Saxe., « Bundesamt für Strahlenschutz wird Betreiber der Asse (Le bureau fédéral de la protection radioactive devient opérateur d'Asse) », (consulté le ).

- (de) « Asse II », Ministère fédéral de l'Environnement (consulté le )

- (de) Dipl.-Ing. E. Albrecht, Der Ausbau des Steinsalzbergwerkes Asse II für die Einlagerung radioaktiver Rückstände (L'aménagement de la mine de sel d'Asse II pour le stockage de déchets radioactifs) : Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, München, Ring Deutscher Bergingenieure, p. 4/1792

- (de) « Die Braunschweig-Schöninger Eisenbahn – Teil 5, Anschlußbahn Asseschacht (Le chemin de fer Brunswick-Schöning : 5e partie, la voie de raccordement à la mine d'Asse) » (consulté le )

- (Kappei)

- (IfG 2007)

- Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 2008, p. 27

- (de) Jörg Schindler, « Das wollte keiner hören (Personne ne voulait en entendre parler) », Frankfurter Rundschau, (consulté le )

- (de) Membre local de Greenpeace, « Besichtigung der Schachtanlage Asse der Wintershall AG in Reutlingen. (Visite de la mine d'Asse de la SA Wintershall à Reutlingen - Remlingen bein Wolfenbüttel) », (consulté le )

- Voir (de) Helmholtz Zentrum München - Groupe de projet Jülich, « AG Asse Inventar - Abschlussbericht (Inventaire d'Asse - rapport final », Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt, (consulté le )

- (en) « Zehn Mal mehr mittelradioaktiver Müll: Asse ist deutlich stärker verseucht (Dix fois plus de déchets de moyenne activité : Asse est bien plus contaminée) », n-tv, (consulté le )

- Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 2008, p. 93-128

- (de) « Schachtanlage Asse – Befragung früherer Mitarbeiter (Mine d'Asse, interrogatoire d'anciens collaborateurs) », Helmholtz Zentrum München, (consulté le )

- (de) « Vom Umgang mit Atommüll in Niedersachsen (La manipulation des déchets radioactifs en Basse-Saxe) », Groupe L'Alliance 90/Les Verts à la Chambre des députés de Basse-Saxe, (consulté le )

- (de) « Mehr Plutonium in der Asse als bisher bekannt (Plus de plutonium dans Asse qu'on ne le savait) », Norddeutsche Rundfunk (radio Allemagne du nord), (consulté le )

- (de) « Mehr Plutonium in Asse als bislang angenommen (Plus de plutonium à Asse qu'on ne le pensait) », Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Ministère fédéral de l'Environnement, la Protection de la nature et la Sécurité nucléaire), (consulté le )

- (de) Nick Reimer, « Müll in der Asse stärker radioaktiv (Les déchets d'Asse bien plus radioactifs) », die tageszeitung, (consulté le )

- (Kappei, p. 4)

- (de) « Strahlung und Endlagerung (Rayonnement et stockage définitif – Vidéo) », Bundesamt für Strahlenschutz (Bureau fédéral de protection contre les radiations) (consulté le )

- (Kappei, p. 6)

- (de) « Langzeit Korrosions- und Auslaugexperimente an zementierten 1:1 Gebinden in der Schachtanlage Asse – Probennahme und Auswertung 2003 (Expériences de corrosion et de lessivage sur des échantillons cimentés à 1/1 dans la mine d'Asse – Mesures de 2003) », Centre de recherches de Karlsruhe, (consulté le )

- (de) « UDO: Untergrundlaboratorium für Dosimetrie und Spektrometrie (UDO : laboratoire souterrain de dosimétrie et de spectrométrie) », Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), (consulté le )

- (de) « EURADOS: Kalibrierungen von ODL-Sonden bei niedrigen Ortsdosisleistungen (EURADOS : calibration des sondes de mesure de débit de dose aux faibles niveaux locaux) », Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), (consulté le )

- (de) Service minier de Goslar, « Gefahrenabschätzung für die Schachtanlage Asse (Estimation des dangers de la mine d'Asse, en quatre fichiers) », (consulté le )Fichier 2, Fichier 3,Fichier 4

- (de) W. Minkley, P. Kamlot, « 3D gebirgsmechanische Modellrechnungen zur Standsicherheitsanalyse des Bergwerkes Asse (Modèles géomécaniques 3D d'analyse de sécurité de la mine d'Asse) », Institut für Gebirgsmechanik GmbH, (consulté le )

- (de) « Communiqué : Berlin und Hannover verabreden Maßnahmen zur Minimierung von Risiken in der Asse (Berlin et Hanovre décident de mesures pour minimiser les risques d'Asse) », BMU, BMBF et NMU, (consulté le )

- (de) Hans-Helge Jürgens, Katrin Hille, « Atommülldeponie Salzbergwerk Asse II: Gefährdung der Biosphäre durch mangelnde Standsicherheit und das Ersaufen des Grubengebäudes (Dépôt de déchets nucléaires dans la mine d'Asse II : mise en danger de la biosphère par manque de stabilité et inondation de la mine) », Brunswick, Asse-Gruppe, (consulté le )

- (de) « Wolfenbüttel : Bergamt warnte schon 1965 vor Atommüll in Asse(Le bureau des mines avait signalé dès 1965 les risques des déchets nucléaires à Asse) », Braunschweiger Zeitung, (consulté le )

- Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 2008, p. 11

- Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 2008, p. 12

- (de) Hildesheimer Allgemeine Zeitung, 16 août 2008, p. 17

- (de) « Halbjahresbericht über den Stand der BMBF-Stilllegungsprojekte und der vom BMBF geförderten FuE-Arbeiten zu Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen (Rapport semestriel sur l'état des projets d'arrêt du BMBF et des travaux de R&D pour l'arrêt/démantèlement des installations nucléaires) », Forschungszentrum Karlsruhe, (consulté le ) Lien déménagé - où ?

- Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 2008, p. 79

- Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 2008

- (de) Christel Wegner, « Kleine Anfrage von Christel Wegner (Questionnaire sommaire de Christel Wegner – Réponses du Gouvernement) », Landtagsdrucksache, (consulté le )

- (de) Markus Becker et Christoph Seidler, « Strahlenschützer melden erhöhte Radioaktivität in der Asse (Les antinucléaires signalent une radioactivité élevée dans la mine d'Asse) », sur www.spiegel.de, Spiegel, (consulté le )

- (de) « Gestiegene Cäsium-Aktivität in einer Kontrollbohrung (Activité en césium accrue dans un trou de contrôle) », sur http://www.endlager-asse.de, Asse Service, (consulté le )

- (de) Björn Schwentker, « Asse unter Druck - Durch Wassereinbruch könnten Gase entstehen (Asse sous pression : des gaz pourraient se dégager en cas d'inondation) », Forschung aktuell (Actualité recherche), Deutschlandfunk, (consulté le )

- (de) Ralf Streck, « Das "Versuchsendlager" Asse säuft immer schneller ab (Le « stockage définitif expérimental » d'Asse reçoit toujours plus d'eau) », Telepolis, (consulté le )

- (de) Ralf E. Krupp, « Strömungs- und Transportmodell, Langzeitsicherheit Asse II (Modèle d'écoulement et de transport, sécurité à long terme d'Asse II) », Lettre ouverte au groupe de travail sur la comparaison des options (AGO), Burgdorf, (consulté en )

- (de) Johannes Kaufmann, « Verbuddelt und Vergessen – Radioaktiver Abfall im ForschungslagerAsse II bei Remlingen (Enterrés et oubliés – les déchets nucléaires dans le dépôt de recherche Asse II à Remlingen) » (version du 28 septembre 2007 sur Internet Archive)

- (de) « Asse – Historie – Verfüllung », Helmholtz Zentrum München, (consulté le )

- (de) Robert von Lucius, « Einsturzgefahr : Atommüll aus der Asse soll in den Schacht Konrad (Danger d'effondrement : les déchets d'Asse doivent aller dans le puits Conrad) », Frankfurter Allgemeine Zeitung, (consulté le )

- (en) « Atommülllager Asse soll geräumt werden (Le stockage de déchets nucléaires d'Asse doit être déménagé) », NDR.de, (consulté le )

- (de) « SPD stimmt für Asse-Untersuchungsausschuss », ndr.de, (consulté le )

- (en) Susanne Schrammar, « Billige Entsorgung, parteiübergreifend. », Deutschlandfunk, (consulté le )

- (de) Sigmar Gabriel, « Monatsbericht (Rapport mensuel) »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), (consulté le )

- (de) « Gabriel: Atommülllager Asse „GAU für die Endlager-Debatte“ »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), www.heute.de, (consulté le )

- (de) « Prüfbericht verschärft Endlagerdebatte (Le rapport d'expertise aiguise le débat sur le dépôt définitif) », Der Spiegel, (consulté le )

- (de) Pas en ligne, « Teure Sanierung (Nettoyage cher) », Süddeutsche Zeitung, , p. 7

- (de) « Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Atomgesetzes (Projet de loi du gouvernement fédéral pour amodiation de la loi nucléaire) », (consulté le ), p. 9-14

- (de) « §57b Atomgesetz (Loi nucléaire, art. 57b) » (consulté le )

- (Wenzel 2009)

- (de) « Info Asse » (consulté le )

- (de) « taz: Schavan räumt Fehler ein (Schavan récapitule les erreurs) », die tageszeitung, (consulté le )

- (de) « Hannoversche Allgemeine : Schavan : Atommüll in Asse nicht nur für Forschung (Déchets nucléaires dans Asse pas seulement pour la recherche) », (consulté le )

- (de) Joachim Kieschke, « Auswertung des EKN zur Krebshäufigkeit in der Samtgemeinde Asse (Évaluation par l'EKN de la prévalence de cancer dans la communauté de communes d'Asse) », EKN, (consulté le )

- (de) Joachim Kieschke, « Auswertung des EKN zur Krebshäufigkeit in den Gemeinden Cremlingen, Stadt Wolfenbüttel, den SG Baddeckenstedt, Oderwald, Schladen, Schöppenstedt und Sickte. (Évaluation par l'EKN de la prévalence de cancer dans la commune de Cremlingen, la ville de Wolfenbüttel et les communautés de communes de Baddeckenstedt, Oderwald, Schladen, Schöppenstedt et Sickte.) », EKN, (consulté le )

- (de) « BfS: Sicherheit der Bevölkerung und der Beschäftigten steht an erster Stelle (Bureau fédéral de protection contre les radiations : La sécurité de la population et des travailleurs est au premier plan) », BfS (Bureau fédéral de protection contre les radiations) (consulté le )

- (de) « Asse II: Erneut keine erhöhten radioaktiven Belastungen (Asse II : À nouveau, pas de contamination radioactive supplémentaire) »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), BfS, (consulté le )

- (en) Der Spiegel (Michael Fröhlingsdorf, Udo Ludwig and Alfred Weinzierl), « Abyss of Uncertainty: Germany's Homemade Nuclear Waste Disaster, Un abysse d'incertitude pour le Désastre fait-maison des déchets nucléaires en Allemagne », (consulté le )

Voir aussi

Liens externes

- Gestionnaires

- (de) Nouvel exploitant de la mine d'Asse, « Asse-II », Bundesamt für Strahlenschutz (Service fédéral de protection contre les radiations) (consulté le )

- (de) Exploitant d'Asse 2009-2011, « Asse-GmbH (Asse Sarl) », Gesellschaft für Betriebsführung und Schließung der Schachtanlage Asse II (Société pour l'exploitation et la fermeture de la mine d'Asse II) (consulté le )

- (de) « Site des anciens exploitants de la mine », Helmholtz Zentrum München (Centre Helmholtz de Munich) (consulté le )

- Groupe d'accompagnement

- (de) « Asse-2-Begleitgruppe (groupe d'accompagnement d'Asse-2) » (consulté le )

- Initiatives citoyennes

- (de) « Koordinationskreis Asse II (Cercle de coordination sur Asse II) », Comité de liaison des groupes critiques (consulté le )

- (de) Stefan Wenzel, président de Bündnis 90/Die Grünen à la chambre de Basse-Saxe, « Verscharrt in alle Ewigkeit?! Das Atommüll-Desaster in der Asse und die Konsequenzen (Enfoui pour l'éternité ?! Le désastre des déchets nucléaires à Asse et les conséquences) », (consulté le )

- (de) Angelika Blank, « Dissertation belegt: Asse sollte Endlager werden (Une thèse démontre qu'Asse devait être un dépôt définitif) », Wendland-net.de, (consulté le )

- Rapports officiels

- (de) Ministère de l'environnement de Basse-Saxe, « Statusbericht 2008 des niedersächsischen Umweltministeriums (Rapport d'état) », (consulté le )

- (de) BfS (Service fédéral de protection contre les radiations), « Aktuelle Messwerte der Gamma-Ortsdosisleistung auf dem Gelände der Schachtanlage Asse II (Valeurs mesurées d'activité gamma sur le territoire de la mine d'Asse II) », (consulté le )

- (de) Institut de mécanique orographique de Leipzig, « Gebirgsmechanische Zustandsanalyse des Tragsystems der Schachtanlage Asse II (Étude orographique de l'état mécanique de la mine d'Asse II - Rapport abrégé avec des cartes et une représentation 3D de la mine) », (consulté le )

- (de) Bündnis 90/Die Grünen, « Zwischenbilanz zum Asse-Untersuchungsausschuss des Niedersächsischen Landtags (Rapport intermédiaire de la commission d'enquête de la chambre de Basse-Saxe sur Asse) », (consulté le ) – Montre en particulier comment les entrées d'eau ont été tues pendant des années, et comment il a fallu que les chercheurs cachent le résultat de leurs enquêtes.

- (de) Helmholtz Zentrum München, PG Jülich (Centre Helmholtz de Munich, groupe de projet Jülich), « AG Asse Inventar - Abschlussbericht (Inventaire de la mine d'Asse – Rapport final) », Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (Centre de recherches allemand pour la santé et l'environnement), (consulté le )

- (de) Björn Schwentker, « Alles muss raus - Was wird aus dem Atommülllager Asse? (Tout doit partir - Que devient le stockage de déchets nucléaires d'Asse ?) », Deutschlandfunk, (consulté le )

- Vidéo

- (en) Hubert Mania, « Die weißen Sümpfe von Wittmar, eine kurze Geschichte des Atommüllendlagers Asse II (Les marécages blancs de Wittmar, petite histoire du stockage nucléaire d'Asse II) » [archive du ], Telepolis, (consulté le )

- (de) einendrehen, « Strahlender Sumpf- Atomlager Asse außer Kontrolle? (Marécage lumineux - Stockage d'Asse hors de contrôle ?) », (consulté le )

- (de) Georg Restle, Jan Schmitt, Frank Konopatzki, « Monitor-Reportage "Atomlüge -- Die wahren Kosten der Endlager (Reportage: Le mensonge nucléaire : les véritables coûts du stockage définitif) », Radio ARD, (consulté le )

- Histoire

- (de) Günther Kappei, « 100 Jahre Schachtanlage Asse (Centenaire de la mine d'Asse) », Discours du directeur de la mine de recherche d'Asse (consulté le )

- (de) « Asse II: seit über 40 Jahren Atommüll vor unserer Haustür (Asse II : depuis plus de 40 ans, des déchets nucléaires à notre porte) », Aufpassen ! e.V. (consulté le )

- (en) Jochen Leufgens, Markus Zeidler, « Monitor-Reportage: Asse II -- Atomlager außer Kontrolle (Reportage : Asse II : stockage nucléaire hors de contrôle) », Radio ARD, (consulté le )

- (de) Site du Centre Helmholtz de Munich (faire la recherche (Suchen) sur « Asse »)

- (de) Site de l'association « Aktion Atommüllfreie Asse »

- (de) Visite guidée à Asse

- (de) Jörg Kleinert, « Sigmar Gabriel: Asse II est un risque de sécurité », Newsclick.de, (consulté le )(de)

- (de) « Gemeinsame Erklärung der Atommüll-Endlager-Standorte (Déclaration commune des collectifs des dépôts définitifs de déchets nucléaires) », (consulté le )(de)

- Michel Verrier, journaliste à Berlin, « La mine de sel d'Asse, minée par les infiltrations », (consulté le )

- « Le stockage des déchets nucléaires en Allemagne vire au désastre », (consulté le ), article sur la dangerosité de l'enfouissement déjà opéré sur le site, et le coût de sa décontamination. Lien « temporairement » inactif

- Michel Verrier, Nathalie Versieux, « Suivi des infiltrations de la mine de sel d'Asse », ENERG...ETHIQUE & CONTROVERSES NUCLEAIRES !, (consulté le ), collection de dépêches AFP février à sur le site Asse II.