Magnat-Debon

Magnat-Debon était un constructeur de motos et un constructeur de vélos français. L'entreprise a ouvert ses portes en 1893 et a cessé ses activités en 1962.

| Magnat-Debon | |

| |

| Création | 1893 |

|---|---|

| Disparition | 1962 |

| Fondateurs | Joseph Magnat, Louis Debon |

| Siège social | Grenoble |

L'entreprise a eu plusieurs slogans :

- « La marque du connaisseur »

- « La marque de qualité »

- « La première marque du tourisme »

- « La motocyclette de qualité »

- « La première marque de tourisme »

Le temps des pionniers

Joseph, Séraphin Magnat

Naquit le à Villard-de-Lans, de Pierre, Ferdinand Magnat dit Magnat-Rambin et de Sophie Belle, son épouse ; il est le 4e des cinq enfants du couple. En 1880, Joseph Magnat est gantier à Grenoble (cf. Annuaire officiel de l’Isère), puis il devient horloger autodidacte en réparant les montres de ses voisins. Ultérieurement, il ouvre une horlogerie rue Très-Cloîtres. Enfin, il devient le propriétaire de la superbe bijouterie et horlogerie « Au diamant », no 8, place Victor-Hugo et s’installe dans les appartements supérieurs. Joseph Magnat est un inventeur de génie, austère, droit et réfléchi ; il épousa Mlle Aveline, Philomène Bisesty qui décèdera peu de temps après de la tuberculose. Veuf, il épousa en secondes noces Mlle Augustine, Marie, Julie Ruelle (1879-1947), qui est une jolie jeune femme instruite, issue d’une riche famille grenobloise, et qui encourage ses dispositions. Il la couvrira de présents et de bijoux et le couple sera de toutes les journées et soirées mondaines du tout Grenoble. Joseph sera un ardeur défenseur du vélocipède, puisqu’il participera à divers concours et qu’il s’affichera partout avec ses cycles. Toutefois, mécanicien autodidacte, il s’intéressera à cette discipline avec beaucoup de succès, chercheur pugnace, il saura s’imposer aux plus savants notamment en réalisant en 1896 une bicyclette complexe dont l'unique suspension avant à roue tirée permettait aussi de suspendre l'arrière (brevet déposé en France et au Royaume-Uni en 1891).

Louis, Auguste Debon

Naquit à Grenoble en 1862, d’Auguste, Pierre Debon et de Florence Gras, son épouse ; il est l’aîné des trois enfants. Après avoir été élève de l’école Vaucanson où il a obtenu son certificat de mécanicien (avant 1890), il est contre-maître chez Jay, Jallifier & Cie, constructeurs mécaniques, et ces derniers créeront dans leurs locaux l’« Auto-Garage », rue Génissieu : agent Darracq et De Diétrich et Cie (1). Louis Debon s’affirmera comme un industriel à l’esprit précis, pondéré, ponctuel et clairvoyant, habile à manier le fer, exubérant, tout en dehors, prompt à saisir la pensée de son associé et à la réaliser. Mais Louis Debon ne fut pas simplement l’industriel besogneux que l’on se représente parfois. Il avait, en particulier, de réelles qualités d’ingénieur, et tous les véhicules qu’il prépara dans la manufacture se feront remarquer en compétition (voir course de côte de Laffrey), y compris les poids lourds et les cars Alpins (Coupe du Président de la République). On peut aussi être certain que ses associés lui ont soumis leurs moteurs, dont la fiabilité, les performances, etc., en un mot, la réputation, lui doivent beaucoup.

Paul Cotte

Il est le comptable de la Manufacture Française de Bicyclettes L. Debon constructeur en 1896. Ce jeune Saint-Marcellinois de 25 ans, est aussi un redoutable coureur cycliste et, bientôt, au guidon de vélos Magnat, puis Magnat & Debon, il se taillera un joli palmarès. En 1903, il devient pilote motocycliste de la marque. À trente-cinq ans, il est l'ancien champion cycliste de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. En 1906, il devient le directeur du magasin à la manufacture puis de celui des 16 et 18, bd Gambetta à Grenoble.

Joseph Delamarche

Entre en 1901 dans la société en qualité d’ingénieur et bientôt, il sera pilote d’usine sur les premiers motocycles, validant ainsi son travail. On peut raisonnablement penser qu’il en est le concepteur. D’ailleurs, il devient le directeur développement du département des deux roues motorisées (cf. Annuaire du Dauphiné).

Jules, Ernest Escoffier

Il est né le au 50, cours de Saint-André, de Jules Escoffier, mécanicien, et de Marie, ménagère. En 1901, nous le retrouvons comme mécanicien dans la manufacture où son père est employé. En 1905, la famille Escoffier demeure au 71, cours de Saint-André, juste au-dessus du magasin et Jules Escoffier, fils, devient metteur au point aux côtés d’Arthur Moser. Mais Jules, fils, il s'installe à Lyon en 1905 comme agent Magnat & Debon et il épousa le , à Vaulnaveys-le-Haut, en pays vizillois, Mlle Louise, Augustine, Pras âgée de 17 ans, qui se trouve être la nièce de Joseph Magnat, son employeur. Cette jeune fille est une parente de Mme défunte Aveline Magnat née Bisesty. Enfin, il quittera Magnat-Debon en 1911 pour créer sa propre société sous son nom puis s'associa avec Marcel Koehler pour créer la maison Koehler Escoffier en 1912.

Antoine Biboud

Né en 1882 à Grenoble, entre au service de Joseph Magnat en 1901, qui l’emploie personnellement au bureau d’études des cycles, et bientôt il en deviendra le directeur. Ardent défenseur des changements de vitesses sur les cycles, on peut raisonnablement lui en attribuer les applications concrètes. Il quittera la manufacture en 1913 pour créer en 1920 les cycles et motocyclettes, Libéria, Yser, Edelweiss, Point d’interrogation et Vercors.

Arthur, Paul, Adolphe, Frédéric Moser

dit « Tourly », ingénieur diplômé du Polytechnicum de Zurich, promotion 1894-1900, en même temps qu'Albert Einstein, père de la relativité. Ses parents sont les propriétaires de l'hôtel Moser à Heiden (canton d’Appenzell). Il intègre la manufacture comme directeur technique en 1903. C’est seulement en 1905 qu’il s’installe définitivement à Grenoble, au no 8 de la place Victor-Hugo. En 1908, il devient l’un des trois actionnaires. Il en est nommé président et en restera le pilier incontournable jusqu’à son décès.

Victorin Villard

Il est le propriétaire de la quincaillerie sise 10, rue Saint-Jacques à Grenoble en 1894. En 1898, il s’est installé au 72, cours Berriat, quincaillerie « Moderne » à la Passerelle. Parallèlement à son commerce où il est l’un des principaux clients des Éts Jay, Jallifier et Cie, constructeurs entre autres d’huisseries métalliques, ceux-ci le nomment en 1903, directeur de leur nouveau garage d’automobiles : « Auto-Garage » 20, rue Génissieu, à l’angle de la rue Thiers. Là, il commercialise et répare non seulement des automobiles, mais aussi des motocycles et motocyclettes. En 1915, Arthur Moser fait appel à ses services et il devient le principal actionnaire et le directeur de la manufacture jusque fin 1921.

L’aventure vélocipédique

Vers 1890

Joseph Magnat fait construire et suit la réalisation d'un tricycle chez Jay, Jallifier & Cie (fondé par MM. Joseph, Gustave Jay et Gustave, Jules Jallifier). L’exécution en est confiée au contremaître, Louis Debon, qui devient, de fait, son collaborateur.

Vers 1892

Louis Debon fait construire en grande hâte une usine sur un terrain appartenant à Joseph Magnat, et financée par lui au 71, du cours de Saint-André, à l'angle de la rue des Montagnes-Russes. Le bâtiment de 2 étages avec combles est composé d’un très vaste atelier moderne, chauffé, et de deux magasins au rez-de-chaussée, l'un sur le cours, l'autre sur la rue et enfin, de bureaux aux étages. Le Cyclophile de l’Isère, organe de presse officiel du Vélo-Club Grenoblois (cf. no 33 du mois d’) fait une description très précise de ce « vaste atelier ultra moderne où l'on se croirait dans l'atelier d'un horloger qui est équipé de nombreuses machines de précision (perceuses, fraiseuses, tours, dont un remarquable tour revolver à décolleter...) actionnées par un moteur à gaz Crossley[1] » qui sera bientôt remplacé, par un moteur à essence Verney et Charlot[2]. « Très intéressant aussi le four à émailler, le nickelage, l'épreuve des chaînes, le contrôle des billes... »

1893

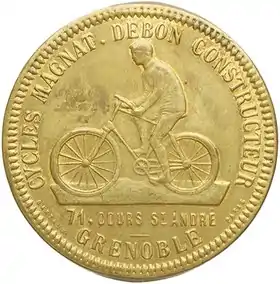

En France circulent déjà 256 000 bicyclettes et nos deux constructeurs anticipent le marché qui s’ouvre ; la production débute réellement. L’association entre Joseph Magnat et Louis Debon est effective, et ce dernier crée la Manufacture de Vélocipèdie L. Debon constructeur, chemin des Montagnes-Russes à Grenoble. Cette manufacture produit les Cycles Magnat dont le magasin est en façade de l’usine sur le cours.

1895

La manufacture de Louis Debon devient la Manufacture Française de Bicyclettes et, cette année-là, l'usine s'agrandit. Elle construit et commercialise maintenant les Cycles & automobiles Magnat.

Joseph Magnat fait breveter en France (no 261.904), puis au Royaume-Uni (le no 15, 602), en commun avec Louis Debon, deux freins pour bicyclettes, l'un à levier et l'autre, dit « invisible », actionné par une pression du pouce de la main droite vers le bas. La tringle de commande est dissimulée dans la potence du guidon et dans le tube de direction. Un patin unique débouche au centre de la fourche et appuie sur la bande de roulement du pneu.

1899

Louis Debon fait encore construire sur un terrain en vis-à-vis, toujours appartenant à Joseph, un nouveau bâtiment au 69, cours de Saint-André. Celui-ci comprend un magasin donnant sur le cours qui commercialisera les cycles Debon, des bureaux, un atelier, et il est surélevé de quatre étages pour le logement de sa famille et de son personnel. En contrepartie, Joseph n’ayant pas financé cette nouvelle section de l’usine, le terrain est rétrocédé à Louis Debon.

Louis Renault, ami de Louis Debon, lui demande d'intégrer son bureau d’étude à Billancourt, mais celui-ci ne veut pas quitter la capitale des Alpes pour des raisons financières évidentes, et le projet avorte.

Le à Lyon, Joseph et Louis déposent en nom collectif un brevet, sous le no 290.266, pour un moteur révolutionnaire « équilibré antivibrateur » et en voici le descriptif : ce moteur est un bicylindre à plat transversal (flat twin) avec une seule chambre d’explosion créée par deux pistons travaillant en opposition (compression). La calotte des deux pistons à 3 segments est concave ; ainsi, la chambre d’explosion est pratiquement sphérique. Deux bielles solidaires des pistons attaquent une extrémité de balanciers ou croisillons. À l’autre extrémité de ceux-ci, deux autres bielles calées à 180° transmettent le mouvement au vilebrequin à la vitesse maximum de 1 000 tr/min (donnée théorique). Par suite de la faible angularité des bielles, la pression latérale du piston sur le cylindre reste très faible, occasionnant peu de frottements et d’échauffements, mais les distorsions (allongement) du cylindre doivent entraîner une modification du volume de la chambre de combustion. Le vilebrequin possède une couronne dentée sur sa circonférence qui engrène à son tour en rotation un arbre de plus petit diamètre qui traverse les carters entraînant un volant moteur ou plateau à la vitesse. Sur ce volant est appliqué un galet à friction commandé en translation au moyen d’une fourchette et qui permet ainsi la rotation du dit galet de 100 à 5 000 tr/min (donnée théorique) selon sa position par rapport au centre du plateau. D’autre part, ce galet est traversé par un arbre parallélépipédique (droit) qui permet de transmettre son mouvement à un pignon situé en bout de celui-ci, dans un sens ou dans un autre (marche arrière) en fonction de sa position par rapport au centre du plateau. L’admission et l’échappement sont réalisés par une boîte à clapet obturée par deux soupapes automatiques et une soupape commandée. Afin de permettre un meilleur remplissage du cylindre ou une meilleure évacuation des gaz brulés, un tambour a été installé dans la boîte à clapets et crée un effet Venturi. Ainsi, les trois soupapes sont soumises alternativement à un courant de gaz frais ou chaud limitant leurs distorsions. Enfin, un pignon calé en bout du vilebrequin engrène un pignon à came unique. Un dispositif commandé par un levier permet de créer un retard ou une avance à l’admission des gaz en déplaçant le poussoir de l’unique soupape commandée.

D’après le descriptif du brevet, nous pensons que ce moteur fonctionne, soit sur le cycle du deux temps, soit sur le cycle du Diesel (comme les descendants des familles croient se souvenir), car il semble bien qu’une explosion est créée à chaque compression, que l’unique soupape commandée en restant ouverte pendant tout le temps de l’échappement crée une dépression dans la boîte à clapets qui provoque son remplissage en mélange frais en fin de cycle, chaque piston découvre en bout de course une lumière qui permet l’échappement brusque du restant des gaz brulés, provoquant ainsi un violent appel du mélange dans le cylindre qu’il ne reste plus qu’à comprimer et enflammer. On peut supputer que ce moteur fut vraisemblablement destiné à l’automobile, car la transmission permet une marche arrière. N’oublions pas que, à l’époque, ils ne s’intéressent visiblement pas encore à la motocyclette. Malheureusement, nous ne connaissons pas les résultats d’éventuelles expérimentations menées par Louis et Joseph.

1900

Le , Maître Berge, notaire à Grenoble, est saisi d’un acte de constitution de société fonctionnant en nom collectif pour un capital de 60 000 F et pour une durée de 20 ans, soit jusqu’au . Louis Debon apporte la société sise au 69, cours de Saint André, comprenant : la clientèle, le matériel et l'outillage, les marchandises et les matières premières, les créances et le bail de l'usine évaluée en commun pour la somme de 30 000 francs. Joseph Magnat apporte uniquement la somme de 30 000 F. Les deux associés amènent en commun deux brevets (no 290.266 et 261.904) pour la somme de 1 500 F.

La société et la signature sociale prennent le nom de Manufacture de Cycles et Automobiles Magnat & Debon installée au 69-71 cours de Saint-André à Grenoble. Cette manufacture dont le fondé de pouvoir est M. P. Descombe, loue le fonds de commerce (immeubles et outils industriels) à Louis et à Joseph. La plaque de cadre représente en logo le globe terrestre, avec les contours des continents, posés sur un nuage barré de trois bandeaux sur lesquels on peut lire : Cycles Magnat - Magnat & Debon - Constructeur. Donc, malgré ce « mariage », Joseph Magnat conserve intégralement sa société et il commercialise les Cycles et Automobiles Magnat au 71, cours de Saint-André.

De plus, nos associés exploitent la marque qu’ils ont déposée : L’Étoile des Alpes dont le logo représente une roue munie de son pneu blanc (6), soulevant un nuage de poussière, et du moyeu s’échappent 6 étoiles filantes de grosseurs croissantes. S’agit-il de la marque qu’exploite Joseph Magnat ?

La manufacture Magnat-Debon devient le garage officiel de l’A.C.D. puisque nos deux fondateurs en sont des sociétaires et des bienfaiteurs.

Louis Debon achève l’aménagement du garage d’automobiles au 67-69, cours de Saint-André. Celui-ci est un vaste atelier moderne et chauffé avec fosses et machines-outils permettant l’entretien, mais surtout la préparation des moteurs. En effet, il n’est pas dans l’intention des Éts Magnat & Debon de se lancer dans la conception d’automobiles, mais « ...plutôt de perfectionner les moteurs connus, de corriger leurs défauts et de supprimer leurs défaillances... ». Ce dernier est dirigé par Louis qui est l’agent sur l’Isère de : Clément, Cottereau, De Dion-Bouton, Mors, Georges Richard, Rochet & Schneider, Test Moret, Peugeot, puis Brasier, de Diétrich, Gladiator, Pilain, Renaud... et il possède un dépôt de carburant « moto-Naphta ».

La production reste essentiellement tournée vers le cycles, la sous-traitance industrielle, la réparation et la préparation d’automobiles. Les études se concentrent sur les systèmes de démultiplication pour cycles, nécessité première pour nos régions. La ville de Grenoble reçoit le titre de « Capitale de la pédale » par la presse nationale spécialisée dans le cycle.

1901

Joseph Magnat met au point un carburateur pour automobiles qu’il revendique comme : « Basé sur les principes les plus précis de la physique la plus rigoureuse, par un très subtil système de compensation, en récupérant toute déperdition d’essence inutile, active la combustion, assure le fonctionnement de tous les rouages, et réalise de la sorte une économie considérable, qui ne va pas au-deçà de 50 % de la consommation ordinaire. C’est une sensible amélioration. Et tous les chauffeurs expérimentés se hâtent, bicycles, des tricycles et des automobiles. Après l’aventure motocycliste des Ets Rochet, les deux sociétés s’associent pour se consacrer à la construction d’automobiles, chemin Feuillat à Lyon. Dès qu’ils le connaissent, d’adopter le carburateur Magnat ». Cette considérable économie, nous semble des plus exagérées, toutefois ce carburateur devait avoir des qualités indéniables puisqu’un particulier mettra en vente le , sa voiture de Dion-Bouton type D de 3 ½ HP à carburateur Magnat, y est-il explicitement précisé en argument de vente.

Louis Debon développe le garage automobiles en louant des voitures, des cars Alpins et en proposant des excursions touristiques dans les massifs montagneux de Belledonne, de la Chartreuse et du Vercors.

L’activité majeure de la manufacture reste définitivement le cycle et ce, jusqu'à la fusion, qui va s'effectuer dans un peu plus d’un demi-siècle. Pour asseoir définitivement la marque, celle-ci innove encore sur les changements de vitesses pour cycles qui permettent de grimper les côtes de nos massifs, avec un système de rétropédalage (la rétro-directe à une et deux chaînes), et un système par boîte de pédalier à engrenages à deux et trois vitesses, ou avec un moyeu arrière à trois vitesses. Ce dernier système est breveté en 1902 (no 26, 888) au Royaume-Uni en commun entre la manufacture Magnat & Debon et Henry Lake de la maison Lake & Company, agent Magnat & Debon à Halseltime. C'est aussi l'apparition d'un nouveau type de frein qui est monté sur la roue arrière.

Ainsi, le cycle et les activités de sous-traitance industrielle vont induire les investissements nécessaires à la recherche sur les véhicules motorisés et à la fabrication de motocyclettes.

L’organisation du travail

La manufacture fonctionne comme toutes les entreprises de son temps. Pas besoin d’énormes infrastructures immobilières, puisqu'une partie du travail s’exécute à domicile ou « en fenêtre », ne nécessitant pas une main d’œuvre spécialisée (limeurs de cadres, etc.). D’ailleurs, celle-ci est fort mal payée, étant rémunérée à la pièce. Dans l’usine, point de travail à la chaîne, celui-ci reste encore très artisanal et il est divisé entre les « ouvriers complets » ou monteurs à froid, les braseurs qui deviendront les soudeurs et les émailleurs. Une fois les cadres assemblés et soudés, les « limeurs de cadres » viennent les chercher pour travailler « en fenêtre », et les retournent ébarbés et « blanc de lime ». Après un contrôle, le cadre est enduit au-dessus du grand bac avec de la « préparation au noir », puis, après égouttage, passé au four. Bientôt, au pinceau, succède le pistolet à air comprimé. Au four simple succède le four tournant qui accélère la cuisson de l’émail. Généralement, le rayonnage des roues est confié aux « petites mains » : enfants, jeunes filles et femmes. À tous les stades du montage, Joseph Magnat et Louis Debon procèdent à des contrôles rigoureux. Cette organisation disparaîtra progressivement pour s’éteindre avec le conflit.

L’aventure motorisée avec De Dion Bouton

1902

pour la première fois, le magazine « La Locomotion » fait état d’un motocycle Magnat & Debon qui a remporté le kilomètre lancé à Deauville aux mains du pilote maison, Jules Escoffier. Le motocycle est, en fait, une bicyclette lourde équipée d’un moteur de Dion - Bouton de 2 HP de 250 cm3 à transmission finale par courroie. Ce fait est confirmé par des publicités publiées dans les Alpes Pittoresques (cf. À partir du no 25 du jusqu’au no 85 de ). Or, dans ces publicités, si nous retrouvons bien des motocyclettes, elles sont toutes sous la marque Magnat uniquement, et plus exactement sous la dénomination : Motocyclettes Magnat perfectionnées munies du moteur « de Dion », et elles prennent le nom d’Autocyclette.

Le moteur de Dion-Bouton de 2 HP est fixé devant la boîte de pédalier et à l’extérieur du cadre. Il est à cylindre borgne et il est incliné vers l’avant de 45°. La soupape d’admission est de type automatique et celle d’échappement est de type commandé (latérale). L’allumage est confié à une bobine et à des accumulateurs logés dans le réservoir. La partie cycle est un simple berceau fermé sans suspension recevant un réservoir trapézoïdal cloisonné (essence, huile et accumulateurs) à flancs plats, mi-peint et mi-nickelé. Elle supporte sur un axe, côté gauche, un galet enrouleur qui augmente la portée de la courroie en cuir à double torsion sur les poulies de transmission (sortie moteur - poulie jante sur la roue arrière). Le freinage est confié à deux freins, l’un avant et l’autre arrière, tous deux à serrages latéraux en acier forgé et ouvré. Les freins et les jantes, qui ont un profil à « chapeau de gendarme » à flancs plats et qui sont de diamètre différent (650 mm à l’avant et 600 à l’arrière), sont de facture Magnat-Debon.

Cette configuration surbaissée, les jantes à flancs plats ainsi que le moteur incliné à 45° (dénommé slooper) seront des caractéristiques communes à toutes les machines Magnat & Debon et Magnat perfectionnées qui vont être produites jusqu’en 1924.

1903

M.J. Escoffier pilote une motocyclette Magnat & Debon de moins de 50 kg à moteur de Dion-Bouton de 2 HP à la course de Vizille-Laffrey (créée en 1901) du , seul engin Magnat & Debon engagé.

La manufacture Magnat & Debon commercialise toujours les motocyclettes Magnat perfectionnées à moteur de Dion-Bouton de 2 HP.

1904

La manufacture voit le rythme de ses commandes s'accroître. Pour ce faire, Joseph Magnat stoppe la marque des Cycles et Automobiles Magnat. C’est à cette période que cesse aussi la marque « L’étoile des Alpes » ; quoi qu’il en soit, seul Magnat & Debon poursuit sa route. La plaque de cadre reste identique, barrée par ses trois bandeaux où l’on peut toujours lire « Cycles Magnat - Magnat-Debon - Constructeur », mais une étoile surmonte maintenant le globe terrestre, et le nuage est remplacé par un bandeau stylisé marqué « Grenoble ». Bien évidemment, la société loue à nos deux associés les locaux. Même si ce fait est établi, la notoriété des deux marques, Magnat et Magnat-Debon, impose qu’elles soient maintenues jusque fin 1905 et nos associés continuent à éditer des publicités en commun sous l’étiquette : Magnat & Debon, et séparément sous : Louis Debon, constructeur, et Cycles, motocycles, voitures, voiturettes et automobiles Magnat.

MM. Paul Cotte et Floret rejoignent Delamarche et Escoffier comme pilotes officiels de motos.

En août, le Touring-Club de France décerne deux médailles d'argent à la manufacture Magnat & Debon, l'une pour le changement de vitesse de type rétro-direct à 2 chaînes, système ayant l'avantage de supprimer le point mort lors du rétropédalage (ce système ne permet pas de pouvoir reculer son vélo, il contraint le cycliste à le soulever) ; l'autre pour les 2 freins sur jantes en acier ouvré et forgé qui équipent toute la gamme et dont l’efficacité a été mise en évidence par la dernière course de motocyclettes. Ces deux médailles récompensent des machines au fini irréprochable, de bonne et de loyale fabrication, ce qui est confirmé par le rapport général du concours de la commission du T.C.F. : "La commission tient à rendre hommage à la bonne qualité des machines Magnat-Debon et aux efforts que cette maison à faits pour la satisfaire. Ces bicyclettes étaient parmi celles - très rares - dont tous les organes étaient en parfaite harmonie, soignés, finis, étudiés dans tous les détails, d'une fabrication uniforme...".

Une coopération Franco-Suisse

1905

En janvier, les premières motocyclettes Magnat & Debon sont commercialisées à 950 francs, et elles sont mues par le premier moteur de la marque. Les machines sont équipées d’une fourche élastique qui est une véritable fourche télescopique, toutes les publicités de l’année l’attestent : Motocyclette de tourisme à fourche élastique avec magnéto ou accumulateur faisant toutes les côtes ; Poids 45 kg. Elles prennent tantôt l'appellation de Motocycle, tantôt d’Autocyclette. Le motoriste de Dion-Bouton est définitivement écarté à partir du mois de juin.

- Ainsi, à partir de cette date, tous les moteurs seront des produits Magnat & Debon. Arthur Moser est-il arrivé avec un moteur de sa conception ou un projet élaboré ? Le protectionnisme français sur les importations impose-t-il à ce Suisse de venir s’établir en Dauphiné ? Quoi qu’il en soit, l’origine du moteur Magnat & Debon reste inconnue : la société ne l’a jamais fait breveter. Nous pouvons raisonnablement attribuer sa paternité à Arthur Moser (comme le confirme sa famille) qui eut près de deux ans pour y travailler et le mettre au point. De plus, les réalisations à venir vont nous prouver les réelles compétences de M. Moser. Arthur Moser s’installe définitivement à Grenoble et il est nommé président de la manufacture. En effet, si Arthur travaille en semaine à Grenoble, nous ne lui connaissons pas de domicile et, d’après sa famille, il rentre en Suisse les fins de semaine...

- Toujours à partir de juin, les publicités ne mentionnent plus : à moteur « de Dion », allumage par accumulateurs, seul le moteur de la marque est maintenant fabriqué et la précision du travail, la finesse de la pignonnerie, la netteté des carters... reflètent le talent d’horloger de Joseph Magnat. Soulignons, d’ailleurs, les similitudes du parcours de Joseph Magnat et de Jacques de Vaucanson, le mécanicien de génie. Nous pouvons même dire que le bas-moteur ressemble à un gros réveil sans aiguilles. Le graissage est automatique par dépression dans le carter (piston remontant) avec un appoint par une pompe à main fixée sur l’arrière du réservoir.

Chose exceptionnelle, le carburateur est une fabrication Magnat & Debon brevetée. Il est à réglage manuel grâce à un manchon rotatif (air) et par un secteur cranté (richesse) accessible sur le dessus du réservoir.

L’allumage est confié à une magnéto Simms-Bosch qui est entraînée par une cascade de pignons sous un carter étanche en bronze. Les motocycles sont équipés d’une nouvelle partie cycle, puisqu’ils reçoivent le moteur en leur sein, c’est un simple berceau interrompu en acier brasé et manchonné. Ils sont équipés de la fourche « élastique » (télescopique). Le réservoir, toujours cloisonné en laiton nickelé « en forme d’obus » (c'est un cylindre à dôme à l'avant et coupé à l’arrière en sifflet) porte une pompe de graissage à main et accueille 5 litres d’essence pour 1 litre d’huile. Le cadre supporte, sur un axe, côté gauche, un galet enrouleur qui augmente la portée de la courroie en cuir à double torsion sur les poulies de transmission (sortie moteur - poulie jante sur la roue arrière). Le freinage est confié à un frein unique à serrage latéral en acier forgé et ouvré, toujours de facture Magnat & Debon.

La manufacture Magnat & Debon ne possèdera jamais de fonderie. Un certain nombre d’éléments donnent à penser qu’elle s’adresse soit aux Ets Magnat dit Magnat-Simon de Pont de Claix[3], soit à la Société Grenobloise de Constructions Mécaniques, P. Vialis et Cie, anciennement Ets Vernet et Charlot à Grenoble[4] pour effectuer les carters moteurs, les cylindres, les pistons, etc. qui sont de facture remarquable. Mais nous n’en avons pas la preuve formelle.

En marge de la fabrication des premières motocyclettes 100 % Magnat & Debon, l’épopée du cyclisme continue. Le coureur cycliste Eymard sur bicyclette Magnat & Debon entraîné par Floret sur motocyclette Magnat-Debon 2 HP ½ va rafler toutes les courses de vitesse et de régularité sur vélodrome de l’année.

- Le 13 et , c’est la consécration : les Ets Magnat-Debon obtiennent (en ex æquo avec les marques Terrot et Cie, Hirondelle et Touricyclette) pour leurs bicyclettes à changement de vitesses par rétropédalage, la médaille d'or (le premier prix) du concours organisé par le Touring-Club de France sur la route Grenoble - Chambéry avec un parcours total de 240 km de montagne, en passant par les cols de Porte, du Cucheron et du Granier. Les lettres de félicitations en provenance du T.C.F. seront publiées intégralement dans les catalogues et serviront d’arguments publicitaires jusqu’en 1920.

1906

La manufacture Magnat & Debon devient le partenaire officiel du Motocycle Club Dauphinois en parrainant son comité d’organisation. Les deux associés acquièrent les anciens locaux de l'Auto-Garage Jay, Jallifier & Cie 20, rue Génissieu qu’ils aménagent plus spécialement en garage pour la transformation, la préparation et la réparation des automobiles. Le magasin de l’usine est transformé, et Paul Cotte en prend la direction. En octobre la manufacture ouvre un magasin de vente et de réparation au 16 et 18, bd Gambetta sous la même direction, et celui-ci commercialise les cycles et motocyclettes légères de tourisme et celles à 2 cylindres de 3 et 5 ch de marque Terrot, ainsi que les cycles sans chaîne (à arbre) et motos à 4 cylindres de la F.N. de Herstal Liège (F.N. : Fabrique Nationale). C’est une volonté de commercialiser toute la gamme des cycles et des motos de l’époque, celle de Magnat & Debon occupant naturellement la place centrale.

Deux motocyclettes sont proposées :

- La Légère pour tourisme de 2 HP (65x75 soit 248 cm3) pour un poids de 40 kg et un prix de 950 F (16).

- La Rapide-Légère de 2 HP ½ (331 cm3) pour un poids de 45 kg et un prix de 1000 F.

L’allumage est confié à une magnéto haute tension U.H. (Unterberg et Helmlé) sur la 2 HP ou Simms-Bosch sur la 2 HP ½. Le reste est sans changement. Une fourche élastique est disponible moyennant un supplément de 50 F. Une tige de selle élastique articulée est proposée à 15 F (la potence est flexible, et un ressort réglable travaillant en compression se trouve installé dans le tube de selle).

1907

Le , la société Magnat & Debon dépose un brevet, sous le no 388.7911, pour un dispositif de changement de vitesses pour bicyclettes.

Mêmes modèles que l’année précédente, mais la rapide-légère affiche un poids de 42 kg. La nouvelle partie cycle se ramasse car le tube inférieur s’incurve vers le moteur. Le pilote adopte une position plus couchée, bien dans les canons sportifs de l’époque, mais surtout, il amène son poids plus en arrière augmentant ainsi l’adhérence de la roue et offrant une meilleure motricité. Le nouveau réservoir « en forme d'obus » est un parallélépipède cloisonné à flancs plats et à bords arrondis, mi-peint, mi-nickelé, à dôme à l'avant et coupé en sifflet à l'arrière.

1908

Le , Maître Maguet, notaire à Grenoble, est saisi d’une modification de société entre Joseph Magnat (2, place Victor-Hugo), Louis Debon (69, cours Saint-André) et Arthur Moser (8, place Victor- Hugo) pour une durée de quinze ans et six mois. Le siège social reste au 69, cours de Saint-André. La signature et la raison sociale deviennent Magnat, Debon et Moser, sous la dénomination : Magnat-Debon. Cette société fonctionne en nom collectif au capital de 300 000 francs et elle a pour objet : la fabrication, la vente, l’achat et la réparation de tous cycles, motocyclettes et automobiles. Mais aussi, la gestion du garage de la rue Génissieu et de tous les bâtiments industriels. Joseph loue à la société, pour une durée de 15 ans et 6 mois, les bâtiments industriels au no 69 ainsi que le garage d'automobiles et le magasin Bd Gambetta pour la somme de 4 000 F l’an. Il loue le 71, pour la somme de 2 500 F l'an. Ces baux sont payables par moitié en avril et en octobre... Le papier à en-tête et la plaque de cadre représentent toujours le globe terrestre, où les contours des continents ont retrouvé leurs places, surmontés d’une étoile, mais on peut y lire indifféremment dans les quatre bandeaux : Cycles - Magnat-Debon - Motocycles - Grenoble ou Bicyclettes - Magnat-Debon - Motocyclettes -Grenoble.

Louis Debon conserve les logements situés dans l'immeuble du 69, cours de Saint-André, mais il se consacre entièrement à l’automobile et la rupture d’avec Joseph Magnat et Arthur Moser se pressent. Elle se concrétisera l’année suivante.

Sur les cycles, la nouveauté vient d’une boîte de pédalier à changement de vitesses, à deux chaînes de transmission, qui est accouplée à un système de rétro-directe permettant une combinaison de 3 rapports : une directe et deux rétros, « que l’on peut faire reculer ou empêcher de reculer à volonté, car elle comporte un vrai point mort ». Cette bicyclette est baptisée « L’UNIQUE ».

Sur les motos, la partie cycle évolue ; non seulement le tube de selle s’incurve, mais la partie arrière est moins haute, permettant de monter deux roues de diamètre identique. La selle est ainsi plus basse, descendant le centre de gravité de la machine pour un meilleur équilibre, et elle est placée à la verticale et perpendiculairement à l’axe de la roue arrière, ce qui permet d’optimiser parfaitement l’adhérence et la motricité de la roue. Pour ces raisons, le constructeur déconseille vivement l’utilisation de la fourche élastique (supplément à 50 francs) avec ce nouveau cadre.Toutes les machines sont équipées de deux freins à serrages latéraux. La moto se trouve très ramassée, lui donnant une allure plus trapue. Il est proposé :

- La Moto-Touriste équipée d’un nouveau moteur toujours incliné de 1 HP ¼ donnant un rendement surprenant en côte avec une transmission à double démultiplication. Le dispositif démultiplicateur est composé d’un petit pignon d’engrenage calé en bout d’axe du vilebrequin, côté gauche, qui commande une couronne à denture intérieure. Cette couronne supporte un axe sur lequel est calée la poulie de transmission fixe située à l’extérieur du carter moteur, et qui entraîne la courroie ronde à double torse. Ce dispositif formant la poulie-moteur est reconnaissable car la poulie de transmission de plus grande dimension se trouve excentrée vers l’arrière du carter moteur. La magnéto haute tension est une U.H. (Unterberg et Helmlé). La poulie jante est d’un diamètre plus petit et le galet d’enroulement est supprimé. Le réservoir en forme d’obus est lui aussi de plus petite dimension puisqu’il ne contient plus que 4 litres d’essence et 1 litre d’huile. Le poids de la Moto-Touriste est de 35 kg environ et elle est commercialisée à 1 050 F. Seul un très petit nombre de ces motos est parvenu jusqu’à nous.

- La Rapide-Légère de 2 HP ½, produite en trois versions, avec allumage par magnéto Simms-Bosch, et le catalogue nous précise qu’elle a été mise au point sur les côtes formidables du massif de la Chartreuse :

- La première dite : « Route », affiche un embonpoint avec son réservoir contenant 5 litres d’essence et 1 litre ½ d’huile et avec des pneumatiques plus larges. Elle pèse 45 kg et est affichée au prix de 1 050 francs.

- La seconde dite : « Course », emprunte à la Moto-Touriste son petit réservoir et sa poulie jante. Elle est équipée d’un guidon de course. Quant au moteur, il fait l’objet de plus d’attention car il subit une préparation toute relative. Cette machine de 40 kg, moyennant un prix de 1 100 francs, n’est accessible que sur commande et permet une vitesse en palier de 80 km/h.

- Enfin, la dernière n’apparaît pas au catalogue. Elle est à transmission finale par chaîne. Un pignon calé en bout d’axe du vilebrequin entraîne une chaîne de type bicyclette, qui commande une couronne fixée sur le moyeu de la roue arrière munie d’un amortisseur. Mais la clientèle n’a pas suivi ; trop brutale au démarrage, sans un rudimentaire embrayage (dès que le moteur fonctionne la chaîne est entraînée ; pour s'arrêter, il faut caler le moteur en décompressant).

1909

Le , Maître Maguet est saisi d’un acte de cession de droits dans lequel J. Magnat et A. Moser vendent à Louis Debon l’«Auto-Garage » (18 et 20 rue Génissieu) pour la somme de 100 000 francs. Ce dernier « cède et transporte » à ses associés tous ses droits sans aucune réserve pour la somme de 68 000 francs. La signature et la raison sociale deviennent Magnat & Moser constructeurs, même adresse, toujours avec un capital de 300 000 francs. La société devient la Manufacture de Cycles et Motos Magnat Debon et l'objet est : la fabrication, la vente, l’achat et la réparation des cycles et motocyclettes. Tous deux apporteront des modifications aux statuts le de cette même année.

« L’Auto Garage Louis Debon » perdurera, puisque ses fils, dont Louis, et ses petits-fils, dont René, y naîtront et lui succéderont. Après quelques décennies, Louis Debon fils retournera à la construction de motocyclettes sous son nom.

Bientôt, Joseph déménagera de la place Victor-Hugo pour occuper un appartement aménagé au 1er étage à la place des bureaux dans l’immeuble du 71 cours de Saint-André.

Le moteur de 1 HP ¼ est abandonné, et c’est le 2 HP de 248 cm3 qui équipe maintenant la Moto-Touriste qui est commercialisée au prix de 1 000 F.

La Rapide-Légère de 2 HP½, bénéficie d’un nouveau cylindre plus volumineux de 354 cm3 (70 × 92) et mieux refroidi.

Le tube inférieur et le tube de selle redeviennent rectilignes sur les deux modèles. Il est monté en série une fourche élastique. Pour la première fois nous pouvons voir celle-ci représentée et il s’agit là d’une véritable fourche télescopique à deux fourreaux système Magnat-Debon. Deux ressorts travaillent en compression dans la graisse dans les fourreaux renforcés par un arceau rigidificateur sur l’avant, interdisant tous flottements latéraux, qui a aussi pour fonction de supporter le garde-boue. L’axe de la roue avant est de type déporté. Dès lors que la machine possède une fourche télescopique, seul un frein à serrage latéral sur la jante arrière subsiste. La poulie de transmission est à joues ajourées permettant une meilleure « accroche » de la courroie évitant son patinage et une usure prématurée.

1910

Seules innovations : toutes les machines de série reçoivent en plus un frein de sécurité auxiliaire sur la poulie-jante de la roue arrière, commandé par une poignée à gauche sur le guidon ; un porte-bagages arrière qui est réversible, c’est-à-dire, qu’il se transforme en béquille en le basculant au sol. Les machines peuvent recevoir une nouvelle poulie de transmission d’un diamètre différent et à paroi ajourée (brevet no 45365 et 4381 du ). Cette dernière permet l’emploi du galet tendeur réglable à la main au moyen d’une molette et d’un câble, et qui permet à la courroie ronde à double torse d’être ménagée (abrasion) et d’envelopper les deux tiers de la poulie du moteur.

1911

Cette année verra le départ de Jules Escoffier en désaccord avec les choix techniques et technologiques retenus par Arthur Moser. On peut être convaincu que ce divorce est une erreur et l'histoire le démontrera : si aucun des deux protagonistes n'avait raison, aucun d’eux n'avait tort. Soyons certain que l’une des raisons du désaccord provient de l'entêtement d'Arthur à ne vouloir produire que des monocylindres alors que Jules prône l'architecture du bicylindre en V et l'utilisation d'une boîte de vitesses. La manufacture se protège : il lui est interdit de créer une société de construction de motos à Grenoble ; en contrepartie, il sera agent de la marque et obtient la fourniture de cadres de motocyclettes. Membre du Moto Club de Lyon, J. Escoffier s’établit dans la capitale des Gaules, puis il s’associera avec Marcel Koehler, fils de René, océanographe à Monaco, et de Jeanne Lumière, sœur d’Auguste et Antoine inventeurs du cinématographe.

La Moto-Touriste de 2 HP reste inchangée avec sa fourche télescopique au prix de 950 francs.

Mais, A. Moser innove et, pour la première fois, il est proposé une machine dont le nouveau moteur de 346 cm3 (70 × 90) est à soupapes commandées de type latérales, et il est monté dans le même cadre que la Moto-Touriste. Celle-ci devient la Rapide-Légère et sa puissance est portée à 2 HP ¾ pour un prix public de 1 050 F. Ce moteur est en avance sur son temps, car la distribution est assurée par un arbre à une seule came qui permet de limiter les pièces en mouvement, et elle est commandée par une cascade de pignons ajourés, les deux gros volants moteurs permettent une grande régularité cyclique, la bielle forgée a une section en « lame de dague » (procédé qui ne sera repris sur quelques machines de course des décennies suivantes) et enfin, le reniflard est composé d’une lame ressort équipée d’un pointeau.

Voilà ce que nous en dit son concepteur :

« La commande mécanique de la soupape d’aspiration a pour effet de permettre une plus grande accélération des volants moteurs, qui sont au-dessus de la moyenne. Le carburateur spécial est très logique, avec étranglement et réglage sensible de l’admission d’air additionnel. Un magnifique tube d’échappement nickelé en forme de poivrier à commande au pied droit permet au pilote, en roulant, soit de laisser les gaz de la combustion s’échapper librement pour obtenir la pleine puissance du moteur, soit de réduire leur dégagement par l’action sur la commande, ce qui a pour effet d’étouffer les bruits des explosions et d’interdire la montée en puissance du moteur. Silence et allure modérés en agglomération, doux raffinement toujours d’actualité. La partie cycle quasiment inchangée est équipée, de série, de la fameuse fourche télescopique, d’un galet tendeur, à la place du galet enrouleur, à réglage manuel commandé par une molette et un câble côté gauche. Une patelette permet enfin la pose d’une béquille arrière. En accessoire, il est proposé un porte-bagages. »

Cette année, dans le magazine Les locomotions Mécaniques no 178, on apprend que l’Autorette Lamblin, du nom de son concepteur, est équipée de jantes remarquables, perfectionnant encore celle de Magnat et Debon par un profil de plus grande rigidité avec plats parallèles pour le freinage.

Si la société a mis si longtemps à venir au moteur à deux soupapes commandées, c’est que celui de type à admission automatique est très performant et très fiable, satisfaisant la clientèle montagnarde d’alors. Il vous suffira de lire plus loin les palmarès des pilotes qui continuèrent à courir avec un engin équipé de ce moteur. S’il semble bien archaïque, il faut comprendre que celui-ci avait atteint chez Magnat-Debon son évolution ultime qui n’avait pas été maîtrisée par les autres marques concurrentes, qui durent en venir plus rapidement aux soupapes commandées. En fait, Arthur Moser avait réussi à maîtriser l’adéquation entre le débit du mélange provenant du carburant et le dosage du ressort de la soupape d’admission automatique.

En attendant, c’est toujours la Rapide-Légère course avec son moteur « rétrograde » qui est prisée par les sportmen et qui triomphe en compétition face à des machines bien plus évoluées techniquement.

1912

La Rapide-Légère de 2 HP ¾ est commercialisée au prix de 1 050 F. Elle est livrée avec une deuxième poulie ajourée de plus petit diamètre (120 mm) permettant le changement de démultiplication. Cette poulie trouve sa place sur un support qui est fixé sur la douille de direction. A. Moser tire la quintessence de son art, et il extrapole de ce moteur à soupapes latérales, un moteur à soupapes culbutées de 3 HP ¼. Tout de suite, la machine se révèle être une bête de course, mais elle n’est encore disponible que sur commande moyennant la somme 1 150 F. Cette machine reste très prisée des collectionneurs qui la dénomment « 400 course » sans raison apparente.

Le galet enrouleur fixé sur la boîte de pédale disparaît au profit du galet tendeur réglable.

La manufacture dépose un brevet d’invention sous le no 432.555 pour une tige de selle élastique et articulée pour cycles et motocycles.

1913

C’est au tour d’Antoine Biboud de quitter la manufacture. Bientôt, il créera ses propres cycles et motos sous les marques Libéria, Iser, Edelweiss, Point d’Interrogation et Vercors.

La partie cycle des machines s’allonge, se renforce, et l’arrière rigide s’abaisse de 4 cm rendant réellement celle-ci de type « slooper ». Tous les modèles reçoivent la nouvelle fourche élastique (télescopique) : l’axe de la roue n’est plus déporté et le renfort rigidificateur se trouve derrière les fourreaux sous le tube de direction. En option, il est proposé une suspension arrière à bras oscillant (cantilever). Le réservoir voit ses capacités accrues, avec 6 litres d’essence et 1 litre ¼ d’huile. Les deux robinets (essence et huile) sont remplacés par deux pointeaux plus performants et anti-fuites. Le freinage est assuré par un frein principal à serrage latéral (Magnat-Debon Bté S.G.D.G.) sur la jante arrière, et un secondaire sur la poulie jante.

C’est une nouvelle motorisation qui est proposée avec une puissance de 3 HP ¼ ( 75 × 90 soit 397, 61 cm3) ou 4 HP (80 × 90 soit 498 cm3). Le bas moteur est bien celui créé l’année précédente, mais le monocylindre à soupapes latérales est remplacé par un cylindre plus généreusement ailetté, à culasse borgne ou à culasse rapportée sur la 4 HP. Tous deux ont des soupapes commandées par tiges et culbuteurs de type : en tête. Le cylindre borgne possède, soit un cylindre borgne dont les pipes (admission et échappement) de diamètres différents forment un angles aigu, soit des pipes avec des diamètres identiques qui sont perpendiculaires à l’axe du cylindre. En cours d’année, les 3 HP ¼ sont équipées de cylindres à culasse rapportée. A. Moser continue de travailler à l’augmentation du rendement des moteurs, du taux de compression..., ainsi divers type de culasses rapportées sont proposés, si bien qu’aujourd’hui, ces moteurs sont uniques. Parmi elles, on trouve des culasses ayant indifféremment un échappement à droite ou à gauche. Au regard de ces conceptions on peut être certain, que ces cylindres borgnes et ces culasses rapportées ont été conçus pour se monter dans un nouveau moteur dont la commercialisation va s’effectuer en cours d’année. Les deux pots d’échappement sont réglables par une commande au pied, l’un par la rotation d’un disque sur la 3 HP ¼ (en option sur la 4 HP) et l’autre dit « de course » par un manchon rotatif sur la 4 HP. Seule la 4 HP reçoit une transmission finale par une courroie caoutchoutée trapézoïdale au lieu de celle en cuir double torse. Le carburateur maison se perfectionne et reçoit 3 innovations majeures (une prise d’air supplémentaire réglable, un gicleur calibré de 6 à 7/10e et une cuve à flotteur réglable) afin de pallier les changements barométriques, de température et d’altitude. De plus, il se commande avec une seule manette installée au guidon. En supplément, il est proposé trois types de poulies extensibles à joues ajourées (Magnat-Debon Bté S.G.D.G.) de 120 mm ou de 130 mm : à réglage à main (32 F), à réglage automatique (brevet no 267.222) grâce à la force centrifuge (135 F) permettant la variation du changement de rapport de transmission d’environ 30 % et enfin, avec un débrayage à cône renversé, fonctionnant dans l’huile et à commande manuelle au guidon (75 F).

Sur la demande insistante de la clientèle, en cours d’année, est commercialisée une nouvelle motocyclette de 69 kg et au prix de 1 325 F qui sera mue par un nouveau moteur. Ce moteur est un bicylindre en V à 45° de 4 HP (499,4 cm3) à cylindres borgnes ou à culasse détachable (rotation de 180° du cylindre et de la culasse arrière expliquant ainsi le mono à échappement à droite ou à gauche) et à soupapes en tête commandées par 4 cames indéréglables. Les deux cylindres sont identiques et le 2e cylindre prend la place de la magnéto (Simms-Bosch de Stuttgart type Z.A.V.), qui est installée sur l’avant du moteur et qui est commandée par une cascade de pignons sous un carter étanche. Le carburateur unique et automatique Magnat-Debon prend place entre les cylindres. Le pot d'échappement est de type « voiture » sans cloison ne freinant pas les gaz. La transmission finale s’effectue par une poulie débrayable non ajourée de 110 mm avec une courroie crantée trapézoïdale caoutchoutée sans galet tendeur. Les freins sont tous deux sur la poulie jante de la roue arrière. La nouvelle partie cycle reçoit un renfort formant un Y au niveau de la douille de direction afin de la rigidifier. Le tube inférieur avant forme un « S » et le tube de selle est incurvé. Le guidon a des poignées en corne bovine recourbées, il reçoit une barre transversale de renfort et un support avec une poulie de rechange. Le réservoir est de forme identique aux deux autres machines et, il porte le nouveau logo de la marque et le fameux edelweiss identifiant la ville de Grenoble.

L’engin file à un incroyable 115 km/h chrono ; c’est la machine la plus rapide et la plus perfectionnée fabriquée en série sur le marché français, pour un prix défiant toute concurrence.

1914

Les commandes affluent et la production est toujours en croissance car, en France, le fisc taxe maintenant 3,5 millions de bicyclettes.

Le , Arthur Moser et Joseph Magnat, acquièrent un local jouxtant les ateliers, le « Skating Rink », destiné à l'agrandissement des établissements. La manufacture compte plus de 400 employés et elle se situe parmi les dix premières sociétés du département. Toutes les opérations s’effectuent maintenant sur le site industriel.

Dans les monocylindres, seul le 3 HP ¼ subsiste. Le cylindre borgne est ailetté un peu plus généreusement, mais toujours à soupapes en tête. Toutefois, les sportsmen avertis peuvent toujours, sur commande, obtenir un cylindre à culasse détachable.

Le monocylindre de 4 HP est abandonné. À la place, est proposée la toute nouvelle machine dont la commercialisation a débuté au cours de l’année dernière. Elle est mue par un bicylindre en V de 4 HP, lui aussi à soupapes en tête mais à cylindres borgnes extrapolés des 3 HP ¼. La venue de cette nouvelle machine qu’Arthur Moser s’était jusqu’alors refusé de concevoir, de réaliser, de produire et de commercialiser (ce fut on s’en souvient la source des discordes avec Jules Escoffier) l’oblige à donner une longue explication à la clientèle sur son changement d'attitude : Beaucoup de nos clients auparavant partisans du moteur à deux cylindres étaient étonnés que l'on puisse arriver avec un moteur monocylindrique à une souplesse pareille. Concernant ce type, nous continuons d'affirmer que : un moteur à deux cylindres souples est supérieur à un mono brutal, mais obtenir toute la souplesse désirable avec un monocylindre, c'est mieux. Nous disons mieux, car un moteur à un cylindre est forcément beaucoup plus simple... afin de pouvoir satisfaire nos clients amateurs de grandes vitesses ou pour pouvoir à l'occasion remorquer un side-car, nous construisons une moto de 4 HP deux cylindres en remplacement du modèle de même force à 1 cylindre de 1913...lorsque l'on dépasse une certaine cylindrée, l'on ne peut empêcher le moteur de produire des vibrations par suite de la trop grande force des explosions... dans ce cas il est préférable d'avoir recours à 2 cylindres qui divisent, en somme, la force des explosions en deux.

Les deux machines reçoivent la nouvelle partie cycle qui a fait son apparition sur la bicylindre de 1913. Elle est plus allongée, réduisant le surbaissement, elle a un renfort formant un Y au niveau de la douille de direction, un nouveau réservoir de forme cylindrique à dôme à l'avant et coupé en sifflet à l'arrière, un guidon entretoisé traversé par les câbles, et dont les manettes d'avance à l'allumage et de commande de carburation, sont attenantes. Les deux machines du catalogue sont commercialisées respectivement aux prix de 1 125 et 1 400 francs avec un phare à acétylène de grand modèle à verre convexe de 120 mm, une tige de selle élastique et un porte bagages extensible. Il est proposé pour 15 francs un porte-bagages extensible incliné qui procure l'avantage de gêner le moins possible l'enjambement de la machine et pour 28 francs, une tige de selle élastique articulée et réglable par une molette.

Le , l’équipe officielle engagée par Magnat-Debon et constituée par les pilotes Prandi, Charrière et Loubier, remporte une victoire écrasante à la Course de Côte de Vizille-Laffrey. Pour commémorer cet évènement, les machines vont arborer fièrement un edelweiss sur la partie arrière de chaque côté du réservoir. La bicylindre s’affirme comme une bête de course en ce début d’année, et les palmarès acquis par les pilotes d’une telle machine, commencent de façon fulgurante. Mais l’histoire va décider d'écourter cette carrière vouée à la compétition. Heureusement, après la guerre, elle écumera encore les courses au sein de l'équipe officielle Magnat-Debon et les résultats obtenus prouvent que la machine n'a rien perdu de sa splendeur.

Le palmarès

1903

- J. Escoffier est troisième du concours des records 500 m départ-arrivée arrêté à Uriage-les-Bains et 5e au Concours de Côte de Laffrey.

1904

- Auguste Floret est recordman au Mont Ventoux avec une 2 HP, tandis que J. Escoffier est troisième.

- Delamarche est vainqueur de la course de côte de Laffrey avec une 2 HP, Escoffier en est le 4e alors que Cotte prend la 5e place.

1905

J. Escoffier est vainqueur au Mont Ventoux.

1907

- Victoire en catégorie 1/3 de litre à la Course de Côte de Chères-Limonest près de Lyon, en obtenant les 5 premières places ;

- Escoffier est 6e au Mont Ventoux ;

- Terrasse vainqueur en tiers de litre à la course du Mont Cindre ().

1908

- Seconde et sixième place à la Course de côte organisée par l’Automobile-Club Forézien ().

- Terrasse sur 2 HP ¾ est vainqueur et remporte le prix de régularité de la Coupe du Motocycle-Club de Lyon sur une boucle de 42 km (demi-lune, Saint-Bel, col de la Louère et retour) à couvrir 4 fois. Le second est Yenné, le troisième est Pellacaud ().

- Escoffier est troisième au Mont Ventoux ().

1909

- Vial est second et Espanet est troisième à la Course de côte de Bormes organisée par l’Automobile Club de Toulon et de la Provence Sportive ().

- Yenné est troisième de la deuxième catégorie (333 cm3)au concours de tourisme organisé le par l’A.C.F. sur un parcours de Lyon-Bourg-Lyon (135 km).

- Le Docteur Espanet est vainqueur de la catégorie 2 à 3 HP ½ de la Course de côte de Beausset (50 km de Marseille) le . Grassier et Vial en sont respectivement les second et troisième. Nous signalons que ce docteur sera un inconditionnel de la marque et le fera savoir.

- Escoffier est vainqueur à la Coupe des petites motos et remporte la coupe Brugier organisée par le M-C de Marseille le , sur le Circuit Provençal. Espanet est vainqueur de sa catégorie.

1910

- Victoire à la Course de côte de Beausset (3 km) avec les 1re, 2e et 3e places ;

- de Bormes toujours avec les 3 première places ;

- du Mont Ventoux (22 km et 10 %) avec Guttin et Yenné,

- et du Mont Cindre avec Guttin en ¼ de litre et Yenné en 1/3 de litre) ;

- de la course de Lyon-Bourg et retour (150 km, avec parcours différent à celui de 1909) avec les deux premières places ; de la coupe de Brugier (160 km) avec Vidal en 350 et Guttin en 250 ;

- du kilomètre lancé de Hyères avec une 1re et 2e place et du critérium du Provençal (170 km) avec Guttin en catégorie ¼ de litre avec une 2 HP, Jeune en catégorie 1/3 de litre sur une 2 ½ HP et Vidal en catégorie toutes forces sur une 2 ¾ de HP (devant des concurrents pilotant des machines de 7 et 8 HP).

1911

- J. Escoffier se classe second au circuit du Rhône ;

- Vache en catégorie de moins de 417 cm3 et Mazué en catégorie 1/3 de litre sont vainqueurs à la course de côte du Mont Verdun ;

- J Escoffier est second en 500 cm3.

- L’équipe officielle Magnat-Debon remporte la coupe Sama à Barcelone (210 km) le en catégorie toutes forces avec une 2, 3 et 4 HP. Elle sera d’ailleurs la seule équipe à franchir la ligne d’arrivée au complet.

1912

- Eller est vainqueur en catégorie 400 cm3 du Grand Prix International de Motocyclettes organisé par le M-C de Marseille (217 km).

- La marque s’adjuge aussi la seconde place avec Elno et la troisième avec Nicolas, face à plusieurs machines de 7 et 9 HP. À ce même concours, deux amateurs remportent les deux premières places du classement général avec une moyenne de 78,500 km/h.

- Dalmy est troisième aux Meeting du Mont Ventoux.

- Macary est vainqueur de sa catégorie à la Course de Nice-La Turbie le .

1914

Prandi, Charrière et Loubier sur 4 HP s’adjugent les 3 premières places du groupe Vitesse en catégorie 350 cm3 du Concours de Côte de Laffrey du , ainsi que la Coupe de Vizille. Pardon de Lyon est second du groupe Touriste sur Magnat-Debon 3 ¼ HP en catégorie 500 cm3.

Tableau de chasse acquis avec l’introduction de la bicyclindre :

- première place du Marseille-Monaco le ,

- première et seconde places du Marseille-Nice le ,

- second place de la Course de Côte de Reims le ,

- second place du Lyon-Bourg-Lyon le ,

- première place du Moto-Club de l’Est le ,

- première et seconde places du Critérium Côte d’Azur Motocyclette le

- première place du Paris-Rouen-Paris le ,

- seconde place du Circuit du Sud-Ouest le ,

- Prandi est vainqueur de la catégorie 500 cm3 à la Course de côte de Val-Suzon organisée par l’A.C. Bourguignon en juillet. Loubier est second.

L’effort de guerre

Dès la déclaration des hostilités, Arthur Moser est expulsé de France, car la Suisse a adopté une attitude quelque peu pro-allemande. Celui-ci est « ...mobilisé et versé dans le service auxiliaire de l’armée Suisse... », il s’en explique aux Grenoblois par un courrier en date du qui est publié dans une libre tribune du Petit Dauphinois le et dans laquelle il déclare : « ...le charmant accueil de ses aimables habitants et les nombreuses amitiés que je me suis créées, me font considérer votre beau Dauphiné comme ma seconde patrie... ».

1915

La maison se voue à l’effort de guerre comme toutes les industries, y compris celles délocalisées qui vont s’intégrer dans l’« Y » grenoblois après la perte des bassins miniers et industriels de la vallée de la Moselle. Partiellement réquisitionnés, les Ets Magnat-Debon continuent à fabriquer des cycles et des motocyclettes. Grâce à leur outillage moderne, ils produiront pendant les cinq années à venir des munitions d’artillerie.

Malade, Joseph Magnat se retire des affaires, en accord avec Arthur Moser qui se trouve loin de la capitale des Alpes, ils font établir par Maître Clergeau un acte de cession de droits sociaux en date du par lequel M. Joseph Magnat cède tous ses droits (53 %) à M. Victorin Villard, propriétaire de la Quincaillerie Moderne à la "Passerelle" à Grenoble. Arthur Moser fait modifier les statuts de la manufacture et en particulier l’article 5 qui permet ainsi à Victorin Villard d’assurer seul la direction de la société pendant la durée du conflit. La raison et la signature sociale deviennent Moser & Villard et la société conserve la dénomination de : Manufacture de Cycles et Motos Magnat-Debon.

Conformément au programme réclamé par le Maréchal Foch, la fabrication de munitions prend de plus en plus d’ampleur, la Manufacture ne voulant pas être contrainte d’abandonner la production des cycles et motos doit s’agrandir. Pour ce faire, le 1er avril, la manufacture loue à madame Adèle, Anaïs, Elisa Termat épouse d’Ernest Morel, une parcelle de terrain de 1 184 m2 rue Condorcet. Cette parcelle est située en bordure de la manufacture. Le bail porte sur une durée de 19 ans et 6 mois pour un loyer annuel de 3 000 F avec autorisation d’élever toutes constructions, avec promesse de vente et avec une autorisation de résiliation à partir du . Des ateliers vont sortir de terre au 67, cours de Saint-André et sur ce site va être transférée la « section moto » avec son outillage (marteau-pilon, aléseuse à cylindre, perceuses, fraiseuse..), permettant de libérer de l’espace pour la fabrication des munitions d’artillerie (obus de petit calibre, fusées, gaine- relais...).

Par un bail, J. Magnat loue (pour une durée de 8 ans et 9 mois) à la manufacture, les locaux industriels situés aux 71, cours de Saint-André pour la somme de 2 500 F par an payable par moitié. Le bail avec Louis Debon pour le 69, cours de Saint-André est toujours souscrit. Ces deux baux expireront au . D'autre part, dans ce même acte, M J. Magnat décide une promesse de bail pour la mise en location d'une durée de 30 ans, à compter du , de l'ensemble des bâtiments industriels à toutes personnes qui exploiteraient la marque Magnat-Debon.

Après la perte rapide de la main d’œuvre qualifiée, la manufacture embauche des ouvriers ayant échappé à la mobilisation : ouvriers civils, jeunes, âgés, et des femmes. Très vite, elle va bénéficier d’affectés spéciaux, de détachés et de mutilés, retrouvant ainsi ses effectifs d’avant guerre. La production reste inchangée.

Très vite, l’état-major commande une motocyclette qui reçoit des spécifications propres, prenant la dénomination de type Aviation. Elle pèse 80 kg et elle est affectée en particulier au service de la cavalerie pour les liaisons de l’aviation (17) et aux liaisons des observateurs en ballon de l’artillerie. Elle n'apparaît pas au catalogue puisqu'elle ne sera pas commercialisée.

Le moteur de la 400 « Aviation » est celui de la 3 HP ¼ incliné à 45° mais avec une puissance portée à 3 HP ½. La mise en route s’effectue au moyen d’un lanceur (manivelle) via une chaîne sur un pignon calé en bout de l’axe primaire de la boîte de vitesses. Donc, apparaît sur ce modèle la première boîte de vitesses de la marque, à engrenages toujours en prise et baladeur à griffes. Un levier sur le cadre commande les deux vitesses, dont la seconde est en prise directe. L’embrayage de 150 mm est constitué d’une poulie motrice en sortie de boîte (arbre secondaire) qui forme un demi-carter, et un cône en tôle emboutie renversé garni de cuir est débrayable par une pédale au pied droit commandant une butée à vis. La transmission primaire est assurée par une chaîne (moteur-boîte de vitesses), et celle finale par une courroie trapézoïdale sur le côté droit de la machine. Le carburateur est de type automatique à un seul gicleur, à étrangleur conique, à flotteur en liège et à prise d’air additionnelle non commandée. L’allumage est assuré par une magnéto blindée Simms-Bosch à avance variable qui est commandée par une cascade de pignons. La partie cycle est un simple berceau interrompu, recevant un réservoir cylindrique en laiton, étamé et peint, et terminé par deux dômes. La fourche est télescopique (modèle 1914). Le triangle arrière est allongé pour recevoir cette boîte de vitesses. Les repose-pieds sont de type trottoir en aluminium.

Quant aux 3 HP ¼ et 4 HP, elles sont fournies aux armées dans leur version commerciale pendant toute la durée du conflit.

1916

A. Moser et V.Villard font modifier les articles 16 et 17 de la manufacture permettant aux héritiers en cas de décès de l’un des associés, de présenter dans un délai de 6 mois un successeur.

En 1914, les Anglais débarquèrent avec d’excellentes motocyclettes des marques Douglas, Brough, Matchless, mues par des moteurs flat-twin, véritables bêtes de somme et dont la réputation en compétition n’était pas usurpée. Le haut commandement français demande aux Ets Magnat-Debon d’étudier une motocyclette avec un type de moteur analogue : un bicylindre à plat de 400 cm3. Ses caractéristiques feront l’objet d’un cahier des charges très précis. Mais pourquoi l’état-major s'adresse-t-il à Magnat-Debon ? Une partie de la réponse se trouve dans le seul catalogue commercial du conflit, dont nous reparlerons plus loin.

1917

M. Arthur Moser est autorisé à rentrer en France, il épousera bientôt Mlle Thérèse, Antoinette Roudet, née en 1874 à La Tronche. Cette femme intelligente, issue d’une famille de vignerons, va hériter de biens fonciers familiaux très importants et ce, consécutivement à deux veuvages. Pour l’heure Arthur Moser fait éditer le catalogue patriotique de 1917 avec une page de garde en couleur à l'effigie du drapeau national, à l’image des cartes postales réservées à la correspondance des combattants. A. Moser voulait-il ainsi donner la preuve de son attachement à sa nouvelle patrie, et voulait-il faire preuve de diplomatie en ne faisant plus apparaître que Magnat-Debon sur ce catalogue, après tout, son nom n’est-il pas un homophone du célèbre fusil qui égrène notre jeunesse ?

Les 400 "Aviation", les 3 HP ¼ et les bicylindres de 4 HP ont conquis le service des estafettes des divers régiments, et gageons que ceux-ci ne demandent leur remplacement que par des machines de même provenance. Aussi, Arthur obtient-il l'autorisation de publier dans ce même catalogue non seulement les courriers datés des poilus vantant leur monture, mais aussi la publication de photographies en provenance du front, avec en légende l'unité d'affectation et le lieu où sont prises ces photographies. La censure sévit depuis les récentes mutineries de soldats sur le front et ces renseignements anodins sont en temps de guerre des informations considérées comme "Confidentiel Défense". On peut être certain d'y voir la réhabilitation de M. Arthur Moser.

En automne, il se met au travail pour concevoir la nouvelle machine.

Le seul catalogue commercial retrouvé de la guerre, daté de 1917, ne propose que les cycles et les machines du catalogue de 1914, mais vantés par nos poilus sous le titre de :

CYCLISTES ET MOTOCYCLISTES AYANT UNE ANNÉE DE FRONT AUX ARMÉES

- : endommagée par des éclats d'obus au cours de la bataille de la Marne, ma Magnat-Debon et moi sommes depuis longtemps revenus au front. Elle et moi, fidèles compagnons d'armes, nous pourrons finir la campagne sans nouvelles avaries et, comme nous serons encore solides tous les deux, nous ferons ensemble du tourisme après la victoire. Georges Delage, cycliste d'un régiment d'infanterie.

- : Ma Magnat-Debon que j'ai baptisée du prénom de "Ma Poilue" est extraordinaire comme solidité. Son moteur est une merveille : 10 000 kilomètres parcourus sans panne. Maurice Vanlerbeghe, motocycliste, aviation militaire.

- : Ma Magnat-Debon fait un service assez rude ; nous avons des côtes où il y a 10 %, j'ai gratté des grosses 7 HP ainsi que toutes les autos. Elle a fait jusqu'à ce jour 6 000 kilomètres et je crois qu'elle marche mieux que le premier jour.

- Ma nouvelle compagne ne valait pas l'ancienne et en 8 jours ce fut terminé. La boue eut raison d'un changement de vitesse indiscipliné...Hélas ! que j'en ai vu mourir de ces machines !...Le service que l'on demande aux motos de guerre n'est pas compatible avec la fragilité de ces engins compliqués. Or dernièrement, après avoir occis, tel Barbe-Bleue, ma 7e machine ! Je fus envoyé à X...pour en chercher une nouvelle. Oh ! bonheur ! il y avait une Magnat, sœur de l'ancienne ! Dédaignant les somptueux tacots, j'ai adopté cette vieille et brave grenobloise... Elle n'est plus neuve...non ! Elle doit avoir quelques milliers de kilomètres à son actif, mais telle qu'elle est, nous nous aimons. Et sur les routes défoncées du front, depuis un mois, je connais à nouveau la tranquillité. Aussi je vous envoie le « portrait de notre couple », devant une de ces curieuses maisons alsaciennes, en vous félicitant à nouveau de votre construction impeccable...

Signé : A. SAP., motocycliste à l'État-major divisionnaire (note de l’auteur : A. Sapin était un rédacteur au journal « Lyon-Sport » avant le conflit).

1918

le , s’éteint, à l’hôpital de La Tronche, Louis Debon à l’âge de 57 ans : « ...avec le défunt disparaît une de ces sympathiques physionomies grenobloises que l’on se plaisait à revoir et qui furent chères à notre tourisme automobile dauphinois où il était aimé à l’instar d’un ancêtre ...». Le , c’est au tour de Joseph Magnat de nous quitter à 6 heures dans son domicile au 69, cours de Saint-André.

En début de cette année, l’état-major valide la motocyclette et la commande s’élève à 2 500 unités. La production débute dans la hâte. Les machines doivent être fournies dans de brefs délais car l’état-major prévoit la reprise de la guerre de mouvement. L’effectif de la manufacture Magnat-Debon atteint 450 employés. L’entreprise se restructure en réduisant sa production de cycles et qu’elle bénéficie d’un surcroît de personnel provenant des affectés spéciaux et des détachés en usine de guerre. Cette main d’œuvre spécialisée est employée à la production de cette nouvelle machine. La manufacture continuera toujours à recruter du personnel par voie de presse, cette politique perdurera jusqu’en 1920.

Mais après l’offensive avortée d’Erich Ludendorff, de juillet à novembre, c’est la contre-offensive Foch qui progresse de la Meuse à la mer ; la guerre de mouvement reprend. Très vite, l’armée allemande est bousculée, refoulée et acculée de Sedan à Gand. Le commandement allemand est contraint de capituler et, le l’armistice est signé.

La production lancée à fond est stoppée net, comme le seront bien d’autres sur tout le territoire. Toutefois, la santé financière de la manufacture est plutôt florissante dans cette France exsangue. En effet, comme l’attestent plusieurs journaux locaux, les Ets recrutaient à tour de bras (gardiens, manœuvres, décolleteurs, tourneurs, dessinateurs, ingénieurs...) pour pouvoir maintenir la production des cycles, motocyclettes et des munitions. La manufacture sera même contrainte de sous-traiter une partie de son activité et cela dès le début de 1915.

Une profonde mutation

1919

Nos alliés quittent notre sol national, et ils bradent les matériels qui ne reviendront pas aux pays, provoquant involontairement une chute des prix, en particulier pour les motos, puisqu’une Harley-Davidson ou une Indian, sont vendues moitié moins chères que celles proposées par nos constructeurs. Ce fait est encore accentué par la crise économique qui sévit, due au contrecoup de cette grande guerre et qui voit une inflation des prix de plus de 200 %. La grippe espagnole sévit lourdement et fauche une partie de nos compatriotes, comme si les malheurs de la guerre (1,8 million de morts) n’y suffisaient déjà point.

Même si l’inflation sévit fortement, nous entrons dans une ère de prospérité, et la manufacture Magnat-Debon, comme la grande majorité des entreprises qui ont travaillé pour l’effort de guerre et la victoire, s’est considérablement enrichie et achève définitivement sa mutation, commencée en 1913, en entrant dans « l’ère industrielle » par la réorganisation du travail qui fait d’elle une véritable « usine ». L’ensemble des activités de la production s’effectue maintenant dans ses locaux : c’en est fini du travail « en fenêtre ». D’ailleurs, vous le constaterez plus loin dans son bilan.

Un coup mortel

Arthur Moser, à la santé chancelante, souffrait depuis plusieurs mois. Dépressif et neurasthénique, « Un industriel de notre ville, Monsieur Moser, copropriétaire de la firme Magnat-Debon a tenté de mettre fin à ses jours en se tirant une balle de revolver dans la tête le 4 nov. ... dans sa villa à La Tronche, 12 chemin Georges Férieux (aujourd’hui Georges Duhamel)... la balle a traversé le cerveau. Cependant l’infortuné n’était pas mort... M. le docteur Gauthier conserve peu d’espoir de le sauver. Le décès sera effectif le .

En conséquence, la Manufacture de Cycles et Motos Magnat-Debon, devient la propriété de M. Victorin Villard, conformément à l’article 11 des statuts de la manufacture, statuts qui expirent au de cette année. Une coïncidence qui ne manque pas de soulever l’indignation des Grenoblois ! Mais au-delà de la disparition d’Arthur, de par son geste, il vient de décapiter la manufacture et celle-ci n’a plus aucune capacité d’innover.

La manufacture ne produit plus, outre des cycles, que deux motos :

- La monocylindre de 3 HP ¼ au prix de 1 975 F, qui est bien la machine élaborée en 1914 et qui était toujours proposée au catalogue de 1917. Le magazine Moto Revue (no 31 du ) l’accueille très favorablement en la qualifiant ainsi : « ...Nous voudrions présenter aujourd’hui à nos lecteurs, et comme d’habitude impartialement, un des plus beaux spécimens de moteur moderne, celui des motocyclettes Magnat-Debon. Ce moteur est un monocylindre et donne une puissance de 3 ¼ HP... Cette puissance est inférieure à celle fournie réellement... L’élégance de ses lignes, une élégance telle qu’elle ferait soupçonner de délicatesse, si la pratique n’était pas là pour montrer sa solidité... ». Il est probable que les dernières machines sortent avec le cylindre en « tonneau » spécifique de la 400 Aviation.

- La bicylindre de 3 HP ½ à bloc moteur mise au point pendant la dernière année du conflit de 14-18 et qui devait équiper nos armées. La manufacture tente en vain de la commercialiser et elle est présentée au Salon de Paris. Beaucoup de magazines en font un large écho très favorable soulignant les innovations techniques. Cette motocyclette est mue par un bloc moteur à deux cylindres horizontaux (flat-twins) opposés et longitudinaux (dans le sens de la marche) de 3 ½ HP (60 × 70 mm - 400 cm3). Ce moteur est démontable d’un bloc avec toutes ses commandes. Les deux cylindres sont de type borgnes à soupapes opposées semi culbutées (19). La distribution est assurée par arbre à cames et avec poussoirs montés entièrement sur roulement annulaires à billes. L’embrayage est de type cône cuir renversé de grand diamètre : (poulie de 190 mm) à commande invisible au pied droit, avec réglage par vis et écrou. La boîte de vitesses à 2 rapports par baladeurs, démultipliées de 45 % de l’un par rapport à l’autre, se trouve dans la partie inférieure du carter moteur. Tous les engrenages sont en acier nickelé entièrement montés sur roulements annulaires. La commande des vitesses s’effectue au moyen d’un levier à boule sur le côté droit du réservoir près du pilote. Le graissage est automatique par une pompe Magnat-Debon située à l’extérieur du carter moteur. Le volant-moteur est extérieur et il est entraîné par un lanceur à manivelle via une chaîne pour la mise en route. Le carburateur Magnat-Debon à prise d’air automatique et réglable par une manette unique au guidon. La magnéto blindée, une Simms-Bosch, à avance variable est placée au-dessus du moteur. L’échappement est réglable au talon gauche. La transmission finale est assurée au moyen d’une courroie caoutchoutée de 22 mm. Deux freins, l’un à main (unique manette au guidon) et l’autre à la pointe du pied gauche, agissent sur la poulie jante arrière de 430 mm. La partie cycle est un double berceau fermé et renforcé à suspension arrière intégrale supportant le bloc moteur. Le système adopté est dénommé « idéal », c’est, en fait, une triple suspension élastique de type cantilever : les deux bras supérieurs du triangle arrière compriment un ressort hélicoïdal invisible installé dans le tube supérieur du cadre ; la tige de selle est coulissante dans son tube et agit sur deux lames ressorts travaillant en pression et formant corps avec celle-ci ; la selle en cuir possède deux ressorts compensateurs inversés travaillant en traction évitant tout effet rebond. La suspension avant est assurée par une fourche élastique breveté le (no 128.391) de type à balancier à roue poussée avec un ressort amortisseur enfermé travaillant en compression, et deux ressorts compensateurs travaillant en traction, eux aussi évitant les effets rebond. Sur le té supérieur de la fourche est fixé un guidon large réglable en hauteur, avec poignées en corne. Le réservoir en tôle emboutie cloisonné de type entre-tube est de forme parallélépipédique à bord arrondi contenant 6 litres ½ d’essence et 1 litre ½ d’huile. Deux larges bouchons en permettent aisément le remplissage, celui d’essence est muni d’une seringue injectrice. Elle est munie de deux marchepieds trottoirs en aluminium. Le porte-bagages suspendu comporte un tiroir à outils. Les roues sont de petit diamètre (600 × 65). La bête affiche un poids de 85 kg en ordre de marche et une vitesse en palier de 75 km/h. La finition est des plus luxueuses, émail noir, nickel extra, aluminium poli, moteur soigneusement sablé, réservoir à filets verts... la machine sera bientôt à vous pour 3 200 F.

Mais, les français ont bien d’autres soucis dans cette France détruite et en ruines où tout est à refaire. La clientèle potentielle n’est que la toute jeune génération qui a échappé à la grande hécatombe de ces dernières années, et elle n’a les moyens de s’acheter que des petites machines peu coûteuses et économiques. Cette machine ne correspond pas à la réalité économique et sera un échec commercial. L’ère du deux temps est arrivée.

Instantané d'un bilan

Arthur Moser, sans enfant, laisse à la postérité cette dernière motocyclette, la bicylindre de 3 HP ½, dont, hélas, il ne reste qu’un seul beau moteur et avec une partie cycle fort incomplète. Le bilan de Magnat-Debon est prodigieux. Dix-neuf ans après sa création, la manufacture emploie 450 personnes, vaut 2,3 millions de francs et elle est la sixième entreprise du département de l'Isère (cf. : Chambre de Commerce de Grenoble, compte rendu de ses travaux pendant l'année 1919).