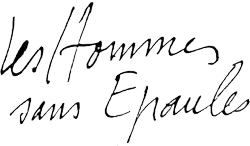

Les Hommes sans épaules

Les Hommes sans épaules est une revue littéraire française, fondée en 1953 par Jean Breton.

| Les Hommes sans épaules | ||

| ||

| Discipline | Littérature et poésie | |

|---|---|---|

| Langue | français | |

| Directeur de publication | Christophe Dauphin | |

| Publication | ||

| Période de publication | de 1953 à aujourd'hui | |

| Fréquence | semestriel | |

| Liens | ||

Historique

Création de la revue

La revue Les Hommes sans épaules est fondée par le poète Jean Breton à son domicile du 15, rue Armand-de-Pontmartin, à Avignon, en .

- « La rencontre des Hommes sans épaules fut une rencontre de vie, et, à ce moment-là, le message du groupe était celui d’une nouvelle génération. Il annonçait une nouvelle façon de voir les choses. La révolte des poètes du groupe était sans nuances, sans pitié. La revue nous fit entrer en un monde décapé, durement dessiné et assumé », a écrit Pierre Chabert[1].

Le projet originel et fondateur de la revue est exposé dans le texte-manifeste de Jean Breton, Appel aux riverains[2], datant d’, et qui est demeuré la profession de foi des équipes suivantes :

« La poésie ne saurait se définir par sa mise en forme, puisqu’elle échappe à son propre moule pour se répandre et se communiquer. Elle est cette rumeur qui précède toute convention esthétique ; domptée, mise au pas ou libérée selon une technique personnelle à chaque poète, elle court sa chance, à ses risques et périls ; elle s’offre à la rencontre, au dialogue… Loin d’être prisonnière de l’encre qu’elle emploie, la poésie embrasse les facultés les plus diverses qui sommeillaient en nous, met le feu aux poudres, et nous conduit, tôt ou tard, à ce chant de liberté et de justice qui patientait dans nos poumons… Nous voudrions réveiller le poète derrière sa poésie ! Nous voudrions ranimer sa conscience par friction. Notre revue est un lieu de rencontres. Nous ouvrirons les portes, les laissant battantes, nous inviterons nos amis à s’expliquer sur ce qui leur paraît essentiel dans leur comportement d’être humain et de poète… »

Le nom de la revue provient du roman préhistorique de J.-H. Rosny aîné, Le Félin géant, qui parut initialement en feuilleton, en 1918, dans Lectures pour tous, avant d’être repris en volume chez Plon, en 1920. On peut notamment y lire ce passage :

« Zoûhr avait la forme étroite d’un lézard ; ses épaules retombaient si fort que les bras semblaient jaillir directement du torse : c’est ainsi que furent les Wah, les Hommes sans épaules, depuis les origines jusqu’à leur anéantissement par les Nains-Rouges. Il avait une intelligence lente mais plus subtile que celle des Oulhamr. Elle devait périr avec lui et ne renaître, dans d’autres hommes, qu’après des millénaires. »

« Les Hommes sans épaules ! Certains nous ont reproché ce titre, écrit Jean Breton[1] ; car, à notre époque, on a besoin d’épaules ; bien sûr ! Les temps sont aux fardeaux, aux sacs et aux jugulaires ! Les Hommes sans épaules ne sauraient rien accrocher à leurs corps ! Ils passeraient presque inaperçus dans la cohue, seulement, à mieux les regarder, on verrait que leur tête rejoint leurs pieds par les plus courts chemins. Ils paraissent donc plus simples et plus franchement discernables. Il y en a tant, au contraire, qui roulent leur carrure au rythme du tocsin ! »

Première série (1953-1956)

La première série compte neuf numéros publiés entre et . Son comité de rédaction, dirigé par Jean Breton est composé de Hubert Bouziges (cofondateur de la revue), Maurice Toesca, Léon Couston, Henri Rode, Pierre Chabert, Patrice Cauda, Serge Brindeau, Frédérick Tristan et de Jacques Réda, pour le dernier numéro.

Durant trois ans, de jeunes poètes de vingt à vingt-cinq ans, révoltés et soucieux de leur liberté, de leur indépendance, inscrivent leurs premiers textes, choisissent des poèmes d’inconnus dans le courrier, réclament des inédits à quelques aînés selon leurs affinités, réfléchissent pour la première fois, plume en main, aux problèmes de la création et à sa gestion (abonnements, relations publiques) sans aucune subvention d’aucune sorte. Ce qui marque cette première série, c’est le très grand nombre de rencontres, de manifestations organisées autour de la revue, l’activité critique qu’elle développe dans la presse de l’époque et le « terreau » constitué par l’effervescence de quelques jeunes, dans une expérience collective revendiquée par tous les participants. À partir de quoi, nombre d’entre eux, mieux préparés, frottés aux autres – à ceux surtout de leur génération – pourront mûrir, faire décoller leur écriture personnelle. Observatoire de la poésie, documentation permanente sur les courants ou les combats en cours, choix entre le laboratoire et la criée populaire (ou toutes les nuances de l’entredeux), développent des racines verbales dans un tour de France continu de la « jeune poésie » - car une revue voyage, s’échange, se prête et se commente ardemment.

À l’époque, la correspondance entre les poètes tissait partout son réseau. Les aînés proches et amis, eux-mêmes, répondaient volontiers aux lettres et participaient à la vie du groupe : André Breton, Blaise Cendrars, Georges Bataille, René Char, André de Richaud, Alain Borne, Jean Rousselot, Pierre Seghers, Henry Miller, Jean Tortel, Jean Follain, Gaston Puel ou Lucien Becker, à qui sera consacré le dernier numéro de la revue, qui fait toujours référence à ce jour. Les revues sœurs des Hommes sans Épaules étaient Iô d’André Malartre et André Miguel à Domfront (Orne), Parallèles d’Alain Bouchez à Lille, Alternances de Robert Delahaye à Bayeux, Marginales d’Albert Ayguesparse à Bruxelles, les Cahiers du Sud de Jean Ballard à Marseille, La Tour de feu de Pierre Boujut à Jarnac (Charente).

Après l’Appel aux riverains, c’est Henry Miller, le romancier de Tropique du cancer, ami de Jean Breton, qui signera[3] le deuxième manifeste important du groupe, Recoupements sur Avignon :

« Jeunes hommes d’Avignon à qui ces mots sont adressés… Demeurez les hérétiques que vous avez toujours été. Ne vous adaptez pas, ne pliez le genou. Plus extraordinaire qu’aucune de celles connues par la terre, une révolution va s’accomplir. Elle nivellera toutes les classes, tous les partis, toutes les factions. Demain, le centre de gravité se déplacera de nouveau vers le Sud, là seulement où la puissance peut se changer en lumière, là seulement où la justice peut être administrée sans la souillure de la tyrannie… Le nouvel homme qui émerge des cavernes du sommeil ne nous apparaîtra pas vénérable à force de sagesse, mais nu et invulnérable. L’homme n’a pas encore connu la jeunesse. Il a été, à travers sa lente évolution, pareil à une larve dans l’intimité de sa propre chrysalide. Jusqu’à présent, l’homme a été le prisonnier de l’homme. Bientôt il se servira de ses ailes. N’oublions pas, lorsqu’il jaillira de son cocon, que ses ailes puissantes et malheureuses auront poussé pendant son sommeil. Félicitations, ô jeunes hommes d’Avignon ! Ne vous dites pas « très jeunes ». Dites seulement que vous êtes jeunes, éternellement jeunes. Tout près de vous, les genoux et les coudes dans la boue du Rhône, rampe le symbole du Vieil Homme, l’échine brisée… À bas les Papes – dans tous les domaines ! Laissez-les se faire somnambules dans les salles de la mémoire, pour qu’ils puissent un jour, tel saint Augustin, y rencontrer Dieu. »

C’est au sein de la première série des Hommes sans épaules, que Jean Breton développera pour la première fois son concept, qui fera école, de la Poésie pour vivre.

- « Nous n’écrivons pas pour le divertissement des oisifs et des érudits ni pour être jugés à tout prix – compliments hyperboliques ou lèvres pincées – par nos confrères. Nous nous sentons aussi éloignés de la prétention raffinée des mandarins que d’un populisme de pacotille qui ne nous a jamais fascinés... Si je ne trouve pas dans une œuvre quelques pulsations de l’homme ordinaire, elle me paraît sans légitimité », pourra-t-on lire dans Poésie pour vivre, le manifeste de l’homme ordinaire, qui, coécrit avec Serge Brindeau et publié en 1964 à La Table Ronde, fera couler beaucoup d’encre. Les poètes comme la critique, se divisant en deux camps : les défenseurs de l’homme ordinaire et les gardiens d’un laboratoire verbal réservé à une élite.

- « Nous avions la trentaine, du talent, de la fougue. Nous étions sept ou huit à pouvoir et à vouloir afficher nos volontés et nos espoirs. Le groupe s’est vite réduit à deux personnes prêtes à faire un travail en profondeur. En 1960, la revue Tel Quel, expression du maniérisme dandy, archi-cultivé, à la parisienne, inaugurait ses sévices. Poésie pour vivre a sonné l’alerte et a regroupé les poètes de la sensibilité. Cet « essai » était une adresse aux poètes, comme l’a expliqué Georges Mounin dans sa préface, pour la réédition (le cherche midi éditeur, 1982). Reprenez-vous. Refusez la casaque pédantesque. Restez vibrants dans la sève de vos journées. Ne choisissez pas chacun de vos vers à travers le miroir de l’œuvre des autres... Un peu plus de panache, s’il vous plaît ! Je partage grosso modo le point de vue de cette époque. Avec quelques nuances que j’ai exprimées çà et là, par fragments », déclarera plus tard Jean Breton[4].

Héritage critique de la première série : la « Poésie pour vivre »

De 1955 à 1964, le groupe des Hommes sans épaules, bien qu’ayant cessé de publier la revue (qui disparaît faute d’argent en 1956), est responsable du bureau parisien de la revue du poète et romancier belge Albert Ayguesparse, Marginales, pour laquelle Jean Breton rédige la chronique de poésie, Henri Rode celle des romans et Jacques Réda celle du jazz.

En , paraît le numéro 8 de la revue Le Pont de l'Épée[5], fondée par le poète et éditeur Guy Chambelland. Le groupe des Hommes sans épaules se rallie en masse, pour travailler avec Chambelland à des recueils individuels et à des numéros anthologiques. À cette époque, Guy Chambelland vient de publier dans sa revue, l’article-manifeste, « Cerner le poète » :

« Poète, ton cœur mis à nu, ce n’est ni pensée-philosophie, ni magie, ni mysticisme, mais Amour, amour des formes (qui te distingue du mystique), élan vers l’objet, aimantation par l’objet qui se met tout d’un coup sous ton regard, comme sous la baguette magique de la fée, à rayonner, à appeler, à signifier, tu ne sais pas forcément quoi, car ce serait peut-être détruire l’objet … Toujours tu pars de la forme qui contient sous ton regard de poète la BEAUTÉ. »

Ce programme séduit le groupe des Hommes sans Épaules. Jean Breton évoquera plus tard Chambelland et leurs années de luttes[4] :

« Je dois dire qu’une quasi totale identité de « réception » poétique me rapprochait de Chambelland. C’était un intellectuel-manuel. Grand, le front vaste, chevelu et moustachu à la Gustave Flaubert, le teint clair rosé des Bourguignons, il avait démissionné d’un poste de professeur de lettres pour se reconvertir dans la typographie au service du poème. J’étais d’un caractère plus « souple » que le sien, mais non moins têtu. Que de démarches communes pour débloquer la situation de la poésie, des années durant ! pour retomber toujours sur le clivage : aînés connus super encensés, nouveaux venus qui indiffèrent ou, presque à l’identique : noyau dur parisien / émiettement de la poésie régionale. Courageux, violent, il était à l’époque à peine hanté par l’idée de l’échec. Beaucoup de choses, dont l’allégeance au vin et le ressourcement par la Femme et la nature – bien avant les écologistes – nous tenaient à cœur. »

En 1964, Jean Breton publie avec Serge Brindeau, Poésie pour vivre, le manifeste de l’homme ordinaire, à La Table Ronde. Il s’agit d’une invitation à venir partager des valeurs communes, une certaine idée du bonheur et de la justice, inséparable de l’expérience poétique. « Une vérité pratique essentielle ; celle d’ouvrir les yeux des jeunes poètes non contaminés par le microbe du verbalisme. »

- « A vrai dire, Poésie pour vivre entend avant tout entreprendre une campagne de démystification : le poète n’est pas un être à part, ni un être au-dessus. Il n’est pas et n’a jamais été un être élu. Il s’exprime vaille que vaille, coincé entre les pierres et la lumière. Il considère sa profession toujours banale, retenu par la couleur des murs, appelé par le temps qui passe. Simplement il essaie de vivre, dans sa peau, dans ses rêves, de faire face à ses obligations, à ses amours. À tâtons, il avance vers le vrai, l’utile pour tous… Si le poète ne peut vivre qu’en mettant le feu au langage, nous nous chaufferons à son brasier », écrit Jean Breton[6].

En 1969, Jean Breton lance Poésie 1 (on retrouvera au comité : Serge Brindeau, Guy Chambelland, Jean Orizet, André Miguel, Henri Rode et Alain Breton), une revue à la réputation internationale et au format de poche de 128 pages (vendue au prix symbolique de 1 franc, en partie grâce aux recettes générées par les espaces publicitaires), dont il sera, avec son frère Michel Breton, le responsable de 1969 à 1987, soit cent-trente-six numéros, sept mille abonnés, mille six cents poètes publiés, trois millions d’exemplaires vendus, et qui demeure à ce jour une entreprise inégalée, tant par sa diversité, sa richesse, que par son concept, sa durée d’activité, ou ses tirages (de 20 000 à 50 000 exemplaires, selon les numéros). Les découvertes de cette revue la rendent unique, avec ses numéros spéciaux éclairants, attendus et lus dans le monde entier. Chaque numéro de Poésie 1 sera imprimé au minimum à 20 000 exemplaires et régulièrement réimprimé par Marabout, en Belgique.

Deuxième série (1991-1994)

Alain Breton, le fils de Jean Breton, qui dirige Le Milieu du Jour Éditeur depuis 1989, décide de lancer la deuxième série de la revue en 1991. Alain Breton donne le ton (enlevé à la manière des Hommes sans Épaules) dans l’éditorial du premier numéro :

« Seul à jouer au mécano du monde, à l’amour, le poète exaspère ses limites. Nous rêvons que son ambitieuse quête, que sa fouille minutieuse de la langue ne soient pas perverties par une futile autant que dérisoire volonté de prise de pouvoir sociale ! Que le poète, débarrassé de l’engourdissante course aux concours-articles-subventions-relations (la fameuse tétralogie) se montre enfin accueillant aux textes de ses confrères ! On le voit, il y a démission, ou déviation d’écoute, chez la plupart de ceux que les problèmes de la création poétique devraient concerner. Pour sa part, la Presse, avec une verve brouillonne et une totale absence de sens critique, ne pratique que le culte des Squelettes identifiés (voir l’exemple récent, et grandiose, de René Char). Les éditeurs de poésie sont peu nombreux et leur tâche est difficile. Mais ils étalonnent le plus souvent le Talent aux seules mensurations des habitués de leur catalogue, sans souci de l’ouverture, ni de la globalité de la moisson poétique. Comme s’il s’agissait de suivre des cotations en Bourse ! Par myopie, étroitesse d’esprit, ils se régalent des seules provisions entassées sur leurs étagères. Chez certains de ces éditeurs dominent la suffisance ou même l’hostilité à l’égard des tentatives des autres, quand ce n’est pas l’esprit de concurrence. Or la poésie devrait être avant tout accueil, méditation-lucidité, communication aimantée. »

Après deux numéros de rodage (48 pages au format 13.5 par 20.5), la deuxième série des Hommes sans épaules trouve ses marques à partir du numéro 3, avec une nouvelle présentation, soignée, luxueuse et moderne (format 13 par 21,5, 136 pages) : couverture en couleur (reproduisant une œuvre d’Alain Breton), papier glacé, nombreuses illustrations en noir et blanc, distribution en librairie par CED et Distique. La quatrième de couverture reproduit « Le poème mystère » : un poète, ou un écrivain, un artiste met en joue un court poème qui lui est soumis anonyme et qu’il commente manuscritement en marge. Le comité de rédaction, dirigé par Alain Breton, se compose de Jacques Aramburu, Claude Argès, Jean Breton (qui tient une chronique de poésie), Marie-José Hamy et Henri Rode. Dans ce numéro 3, Alain Breton rend hommage (il sera le seul à le faire) au poète Thérèse Plantier qui vient de mourir. Henri Rode livre la première partie de sa mémorable étude sur Arthur Rimbaud, autodestruction d’une jeune folle ; le deuxième volet Le cas Rimbaud ou le Pervertissement de Mathilde, paraîtra dans le numéro 5 (1992), un numéro qui révèlera également au public francophone le poète afro-américain Yusef Komunyakaa et ses poignants poèmes sur la guerre du Vietnam. Le dossier du numéro 3 salue l’œuvre de Claude de Burine.

Les dossiers suivants seront consacrés à Yves Martin, à l’Amour, à Eugenio Montale (dont le numéro 6 publiera des poèmes inédits), à André Frédérique, à l’édition poétique en France, Ecritures de femmes, à Ilarie Voronca (il s’agit du premier écrit critique de Christophe Dauphin dans la revue). La rubrique « Portrait », mettra en avant Jean Rousselot, Marie-Claire Bancquart, Jean-Claude Valin, Guy Chambelland, Pierre Chabert. Une rubrique intronise pour la première fois « Les porteurs de feu », mais dans tout autre contexte (il s’agit de poètes non confirmés) qu’ils ne le seront dans la troisième série. À partir du numéro 3, la revue publie en avant première le recueil d’un poète devant paraître plus tard en tiré à part aux éditions du Milieu du Jour. Paul Roche inaugure la formule avec Le bleu du roi et le vert de la reine. Suivront : Je cours j’arriverai peut-être, de Jacques-Yannick Bariou ; Joker Lady de Jacques Henri Pons ; jusqu’au recueil phare qui remplira la totalité des pages de l’ultime numéro 11 de cette deuxième série, le Pandémonium d’Henri Rode. La revue, largement axée sur la création poétique, accorde également une part non négligeable à la prose.

Troisième série (depuis 1997)

Guy Chambelland étant mort en 1996, sa librairie-galerie du 23, rue Racine, à Paris, ne tomba pas dans l’oubli, puisque deux de ses proches amis, les poètes Elodia Turki et Alain Breton, reprirent le flambeau du défunt « Pont de l’épée » et de la « Poésie pour vivre », en créant, en 1996, les éditions Librairie-Galerie Racine, où seront publiés des poètes confirmés (Jean Breton et Guy Chambelland, mais également Pierre Chabert, Jean Rivet, Serge Brindeau, Georges Jean, Hervé Delabarre, Paul Farellier, Claudine Bohi, Henri Rode, Yannick Girouard, Jacques Simonomis, Jocelyne Curtil, Alain Simon, Jacques Taurand, Christophe Dauphin, Yves Mazagre ou José Gayoso[7]) et de nombreux jeunes poètes (Lionel Lathuille, Claire Boitel, Adrien Leroy, Ivica Hénin, Jacques Kupfer, Laurence Bouloumié ou Ludovic Tournès). Un an après la création des éditions Librairie-Galerie Racine, Jean Breton, qui a renoncé à sa fonction d’éditeur depuis 1986, pour se consacrer pleinement à son œuvre critique et à la création, proposa de lancer la troisième série des Hommes sans épaules.

La revue Les Hommes sans épaules[8] renaît une troisième fois, « non de ses cendres, mais d’une braise en attente d’un souffle. Nous sommes toujours dans une guerre du feu », a écrit Christophe Dauphin, le directeur de publication, dans l’un de ses éditoriaux. « Il ne suffit pas d’écrire et de publier des poèmes ou de la prose découpée en vers, pour se prétendre poète. Il y en a beaucoup trop qui confondent l’homme de lettres avec l’homme de l’être, la versification et la création, la gratuité verbale et la poésie, la langue bétonnée et l’aura, l’objet langagier et le poème, l’huile et la mèche, l’extériorité et l’intériorité, le marteau et l’enclume, le cliché et la métaphore, le folklore et le fatum humain, l’avant-garde et l’arrière-garde. Pour tout dire, l’être et le paraître. Le poète a, avant tout, un devoir de regard, mais pas d’écriture. La poésie est un vivre et non un dire », écrit Christophe Dauphin (in « Éditorial » des Hommes sans épaules n°25, 2008). La tribu des Hommes sans épaules, inventée par J.-H. Rosny aîné dans son roman préhistorique, Le Félin géant, avait choisi la poésie contre la force brute ; cet esprit habite toujours le groupe des Hommes sans épaules. Cette revue dont les dossiers sont souvent des références d’après la critique, demeure ouverte, renforcée par l’expérience accumulée, avec, entre autres atouts, les milliers de recueils rassemblés et lus par l’équipe (chroniques « Avec la moelle des arbres »). Le comité de rédaction dirigé par Christophe Dauphin est composé de Paul Farellier, Alain Breton et Elodia Turki, auxquels viennent s’ajouter César Birène, Karel Hadek et Sandra Haug, qui tient le secrétariat.

Organisation de la revue

Chaque numéro semestriel[9] s’ouvre sur un choix réalisé dans l’œuvre éditée ou inédite des plus sûrs poètes de notre demi-siècle, « Les Porteurs de feu » : Claude de Burine, Jean Malrieu, Patrice Cauda, René Depestre, Thérèse Plantier, Renée Brock, Henri Rode, Paul Vincensini, Jean Sénac, Yves Martin, Jocelyne Curtil, Roger Kowalski, Pierre Chabert, Michel Merlen, Jean Rousselot, Francesca-Yvonne Caroutch, Alain Jouffroy, Vénus Khoury-Ghata, Serge Brindeau, Alain Morin, Jean-Vincent Verdonnet, Guy Chambelland, Stanislas Rodanski, André Laude, Gérald Neveu, Robert Champigny, Jacquette Reboul, Abdellatif Laâbi, Georges-Emmanuel Clancier, Werner Lambersy, Claude Tarnaud, Paul-Marie Lapointe,Michel Butor, Christian Bachelin, Gabrielle Althen ou encore Frédéric Jacques Temple.

« Ainsi furent les Wah » est une anthologie permanente des poètes de notre temps. Les sensibilités nouvelles ne sont pas négligées. L’exigence de l’écriture doit s’accorder à l’authenticité et à l’émotion sans perdre de vue le bien-fondé et le sérieux des repères, ce dont témoignent les études.

Des rubriques comme « Une voix, une œuvre » ou « La mémoire, la poésie » présentent des poètes marquants de notre temps (Jean-Pierre Duprey, Mahmoud Darwich, Yves Bonnefoy, Pierre Gabriel, Alain-Pierre Pillet, Gilles Lades, Jacques Taurand, Jacqueline Bregeault-Tariel, Monique Rosenberg, Claudine Bohi …) et rendent hommage à des œuvres lumineuses et souvent méconnues ou à redécouvrir (Albert Ayguesparse, Pierre Reverdy, Thérèse Plantier, Henri Falaise, Jean-Paul Hameury, Louis Guillaume, André Miguel, Stanislaw Grochowiak, Fernand Verhesen, François Montmaneix, etc.).

Les « Dossiers » sillonnent d’urgence le rêve et l’inconscient, les territoires de l’imaginaire comme le réel à vif (Les Hommes sans épaules 1re série, Guy Chambelland, L’Édition de poésie en France, Les Poètes dans la guerre, Ilarie Voronca, Marc Patin et le surréalisme, Joyce Mansour, Léo Malet, Yves Martin, Jean Breton, Jorge Camacho, Daniel Varoujan, Roger-Arnould Rivière, Jacques Bertin, Attila József et la poésie magyare, Vicente Huidobro, Henri Rode), Horizons poétiques de la mort, Pierre Reverdy et la poétique de l'émotion.

« Vers les Terres libres » est consacrée à des auteurs vivants et dont l’œuvre est en devenir (Pierrick de Chermont, Christiane Veschambre, Benoît Doche de Laquintane ou Joumana Haddad...

« Dans les cheveux d’Aoun » privilégie la création en prose ou des études (André Breton, Roland Nadaus, Henri Rode, Jim Ferguson, Jean Breton, Claude de Burine, Pierre Reverdy, Octavio Paz, Claudia Sperry-Fontanille, Sarane Alexandrian, Alain Simon, Janine Modlinger), Jacques Hérold, Jean Chatard, Alain Breton, Félix Labisse...

« Avec la moelle des arbres » concentre la partie critique de la revue, avec des notes et chroniques de Jean Breton, Pierre Chabert, Christophe Dauphin, Karel Hadek, Jacques Taurand, Jean Chatard, Paul Farellier, Jean-Pierre Védrines, ou Gérard Paris et César Birène pour « la Chronique des revues » et « Les Infos/Echos ».

« Le cri de l’oubli » entend remettre en lecture des poèmes dont l’éloignement relatif dans le temps n’a rien retranché de leur force et de leur beauté (Pierre Delisle, Alain Bouchez, Ernest Delève, Jean-Baptiste Lysland)

La revue ne tourne pas le dos à la photographie ou à la création plastique (Jorge Camacho, Victor Brauner, Madeleine Novarina, Piem, Bosc, Trez, Chaval, Amos Zelikson, Roland Topor, Antonio Guansé, Joyce Mansour, Lucien Coutaud, Daniel Pierre dit Hubert, Henri Espinouze, Alain Breton, Anton Larbie, Lionel Lathuille, Tita, Picasso, Hans Arp, Juan Gris, Róbert Berény, Geza Bornemisza, Sandor Bortnyik, Lajos Kassák), Jacques Hérold, Félix Labisse, Georges Braque, ni à la passion et à l’humour.

Pour les Hommes sans épaules, et c’est une constante que l’on retrouve dans les trois séries, « le poème n’est jamais production artificielle, pirouette linguistique ou verbalisme asséchant. Se méfiant du cynisme comme du décoratif culturel, le poème colle au plus près de la réalité, du vécu de l’homme ordinaire » écrit Christophe Dauphin[10], pour résumer le statut que les poètes du groupe ont toujours réclamé pour eux-mêmes.

En 2013, Les Hommes sans Épaules fêtent le soixantième anniversaire de la création de la revue. Christophe Dauphin fait paraître à cette occasion Appel aux riverains (Les Hommes sans Épaules éditions, 2013), une anthologie de 500 pages, qui rassemble des textes théoriques et des manifestes dans sa première partie, et des poèmes dans la deuxième, afin de proposer, à travers 206 poètes, une lecture globale des Hommes sans Épaules.

Les Hommes sans épaules et l'« émotivisme »

Guy Chambelland et Jean Breton sans souci de théorisation, ont été les premiers à parler d’« émotivisme » en poésie. C’est pour leur rendre hommage que Christophe Dauphin a repris et développé ce concept d'émotivisme, qui plonge ses racines dans la « Poésie pour vivre » de Jean Breton et dans le surréalisme d’André Breton. Dauphin qualifie d’émotiviste, la création poétique que Les Hommes sans épaules défendent. Il appelle poésie émotiviste toute création vécue et ressentie vitalement dans les surprises, les soubresauts et parfois les râles de l’aventure intérieure.

- « Cette poésie se soucie fort peu, selon lui[11], des déviations qui ont pour nom recherche esthétisante, logorrhée langagière et autres, ou de celles qu’un monde rendu moins sensible par l’usage systématique de sentiments réduits à des figures de style lui a imposées envers et contre tous ceux pour qui la poésie est un enjeu fondamental. »

- « N’ayons garde d’oublier, ajoute-t-il, que, pour le plus grand nombre, la poésie, qui devrait être pure exaltation de la liberté, joutes de l’être avec lui-même, se confond souvent avec les bibelots d’un simple prurit sentimental, forme dégradée, pour nous, de son expression. »

Revue de presse

- « Les Hommes sans épaules n°13/14… 216 pages foisonnantes à lire pour l’art subtil de rassembler ce qui est épars avec talent et perspicacité… Un exploit poétique à saluer, et qui renoue en équipe, le fil rouge des grandes revues de poésie contemporaine. » Jean-Luc Maxence (Les Cahiers du Sens n° 13, 2003)

- « Nous en avons déjà parlé ; cette revue fait maintenant référence pour tout chercheur en poésie. Ce numéro est à conserver (ou concerter) pour une présentation de Jean Rousselot, accompagnée de poèmes. Dans le même chapitre, quelques beaux poèmes d’André Miguel. Et puis quelques jeunes contemporains ; on aime ou non ; ce sont d’authentiques poètes dans le sens où nous en parlions au sujet des précédentes revues. Très intéressante critique de Pierre Gabriel par Paul Farellier. Christophe Dauphin, rédacteur en chef de la revue, nous offre un dossier représentatif de l’œuvre de Ilarie Voronca, dont on connaît l’aventure tragique… Encore un numéro à conserver dans notre bibliothèque et que l’on ne dise pas que la poésie est morte ! » Claudine Helft (Aujourd’hui Poème n° 16, 2004)

- « Il est des revues de poésie qui assurent à la littérature et à son histoire, une continuité, en développant un travail de mémoire remarquable. Fondée en 1953, à Avignon, Les Hommes sans épaules, cahiers littéraires semestriels, vivent aujourd’hui leur troisième mouture, à Paris. Dirigée par Christophe Dauphin et Jean Breton, elle consacre ce numéro au surréalisme qui, comme l’écrit Christophe Dauphin, constitue toujours « une clé capable d’ouvrir indéfiniment cette boîte à multiple fond qui s’appelle l’homme. » Sont présentés les poèmes d’acteurs connus et méconnus des deux générations de l’aventure surréaliste, ainsi que de leurs héritiers, Alain Jouffroy, Francesca-Yvonne Caroutch, Jacques Baron, Joyce Mansour, Jean-Louis Bédouin… Le dossier central met en lumière l’œuvre trop brève de Marc Patin (1919-1944), poète de l’amour et du merveilleux qui poursuivit l’activité surréaliste sous l’Occupation avec le groupe des Poètes de la Main à Plume, dans lesquels figuraient Paul Éluard, Christian Dotremont, Léo Malet… Un mémorial au didactisme magnétique et brillant. » Dominique Aussenac (Le matricule des anges n° 62, )

- « Une revue peut revêtir toute sorte d’apparence. Une des formes extrêmes de ses avatars possibles, c’est quand elle touche aux confins du livre. C’est le cas avec ce numéro des Hommes sans épaules, qui est consacré entièrement à Jean Breton, disparu il y a peu. La moitié du numéro est composée par le rédacteur en chef, Christophe Dauphin, d’études de son œuvre. Celles-ci sont ponctuées de morceaux d’entretien et suivent la chronologie des recueils, sans négliger l’apport biographique. La seconde offre une anthologie de ses proses et poèmes. Entre les deux, un cahier iconographique permet de mieux suivre et connaître le personnage… Lire Jean Breton donne envie d’écrire, tant son écriture rafraîchit et enthousiasme. En tous les cas, cette livraison fait le point exact sur cette personnalité à la fois humaine et solaire. » Jacques Morin (« La Revue du mois », site internet de la revue Décharge, )

- « Ce numéro 26 s’ouvre sur un manifeste dû à Abdellatif Laâbi : Ici La voix des Arabes libres… Le ton de ce texte militant est donné. Plus loin, quelques poèmes d’A. Laâbi confirment cet engagement qui replace, s’il en était besoin, le poète au cœur du monde vivant et à vif. Suivent, entre autres, des hommages et évocations (Jacquette Reboul, Louis Guillaume, Mahmoud Darwich et Jacques Taurand) ; un dense dossier consacré à Jacques Bertin par le maître des lieux, Christophe Dauphin ; des textes des « Wah », ceux qui furent proches de la revue créée en 1953 ; des textes des collaborateurs actuels, des notes dues à divers regards. Les HSE est une grande revue de littérature comme il en est peu, sachant balancer entre passé, présent et futur. » Jacques Fournier (Ici è là n° 10/11, )

Bibliographie

- Les Hommes sans épaules, première série, 9 numéros de 1953 à 1956

- Jean Breton et Serge Brindeau, Poésie pour vivre, le manifeste de l’homme ordinaire (La Table Ronde, 1964. Édition revue et augmentée, le cherche midi éditeur, 1982)

- Les Hommes sans épaules, (le Milieu du Jour éditeur), deuxième série, 9 numéros de 1991 à 1994

- Les Hommes sans épaules, (éditions Librairie-Galerie Racine), troisième série en cours

- Les Hommes sans épaules n° 3/4, numéro spécial sur la première série de la revue (1998)

- Jean Breton, Un Bruit de fête, Le Cherche midi, 1990

- Jean Breton, Entretien avec Christophe Dauphin, éditions du Vertige/éditions Librairie-Galerie Racine, 2011

- Christophe Dauphin

- « La mise en abîme », Les Hommes sans épaules n° 16, 2004

- Jean Breton ou la Poésie pour vivre, éditions Librairie-Galerie Racine, 2003

- « Qu’est-ce que l’émotivisme ? », Supérieur Inconnu n° 3, deuxième série, 2006

- « Jean Breton ou le soleil à hauteur d’homme », Les Hommes sans épaules n°22, 2007

- « Appel aux riverains, anthologie 1953-2013 des Hommes sans Épaules », Les Hommes sans épaules éditions, 2013

Notes et références

- In Les Hommes sans épaules n° 3/4, 3e série, 1998.

- Reproduit in Les Hommes sans épaules n° 3/4, 3e série, 1998.

- In n° 7, février 1956.

- In Christophe Dauphin, Jean Breton ou la Poésie pour vivre, Éditions Librairie-Galerie Racine, 2003.

- Qui comptera quatre-vingt-deux numéros de 1957 à 1983.

- In Le Manifeste de l’homme ordinaire.

- José Gayoso, sur le site de la revue Les hommes sans épaules.

- Éditée par l'association Les Hommes sans Épaules.

- Format 13 par 20,5 cm, de 200 pages et plus, la couverture en couleur reproduisant le titre calligraphié de la revue et un dessin d’Alain Breton.

- In « Éditorial » des Hommes sans épaules n° 23/24, 2007.

- In « La mise en abîme », Les Hommes sans épaules n° 16, 2004.