Le Pirate (roman)

Le Pirate (The Pirate) est un roman historique de l'auteur écossais Walter Scott, paru en sous la signature « par l'auteur de Waverley, Kenilworth, etc. ». Il s'inspire librement du retour aux Orcades en 1725 du pirate John Gow (en) et de sa romance avec une jeune fille fortunée de ces îles. En tentant de cerner les deux êtres, en explorant notamment à travers le personnage de Minna l’isolement, la crédulité, le romanesque, les superstitions d’une jeune femme d’îles éloignées, Scott essaie de comprendre comment une telle liaison a été possible.

| Le Pirate | |

Première édition française | |

| Auteur | Walter Scott |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | roman historique |

| Version originale | |

| Langue | • anglais • scots des Lowlands |

| Titre | The Pirate |

| Éditeur | Constable |

| Lieu de parution | Édimbourg |

| Date de parution | ou |

| Version française | |

| Traducteur | Defauconpret |

| Éditeur | Gosselin |

| Lieu de parution | Paris |

| Date de parution | 1822 |

| Type de média | 4 vol. in-12 |

| Chronologie | |

Il déplace l'histoire aux Shetland à la fin du XVIIe siècle, au temps de l'Écosse indépendante. Il se propose de faire découvrir au lecteur les mœurs, les coutumes et les superstitions qui étaient celles des Shetlandais avant que les Écossais ne réussissent à imposer les leurs.

Dans le dernier quart du livre, l’action se transporte aux Orcades.

Genèse

Scott s'est lié avec son éditeur Constable pour les cinq romans qui vont suivre Kenilworth. En , la parution du premier de ces livres est projetée pour juin de l'année suivante. On n'en connaît encore ni le titre ni le sujet. Comme pour Kenilworth, c'est à Constable que revient l'idée du thème du roman. Le , deux jours avant que Scott ne termine Kenilworth, Constable lui propose un titre et un sujet. Le prochain roman s'appellerait The Bucanier. Il s'inspirerait de l'histoire de trois régicides qui, à la Restauration, se réfugièrent en Nouvelle-Angleterre où ils furent capturés par des pirates. Scott retient le thème de la piraterie, mais pas le sujet proposé par Constable[1]. Il a une autre idée.

En 1814, il accompagnait dans un tour des îles écossaises Robert Stevenson (le grand-père de Robert Louis Stevenson), ingénieur du service des phares, les Commissioners of Northern Light Houses[2]. Aux Orcades, il a entendu parler d'un pirate nommé John Gow (en) qui, revenu dans ces îles sous l'identité d'un commerçant respectable, avait séduit une jeune fille[3]. Écrire un roman à partir de cette histoire serait pour Scott une occasion d'approfondir sa connaissance des îles du nord de l'Écosse[1].

Sources

Durant son voyage, il a tenu un journal[4]. Les notes prises aux Orcades et aux Shetland vont lui servir.

Il découvre les mœurs des pirates dans le livre de Charles Johnson et Claud Lovat Fraser (en), Pirates, the Lives and Adventures of Sundry Notorious Pirates, et dans celui d'un anonyme, History and Lives of the Most Notorious Pirates and their Crews. L'historien orcadien Malcolm Laing — dont le grand-père a contribué à la capture de Gow — lui fournit des précisions sur ce pirate[5]. Mais Scott va faire de Gow un personnage romantique à la Byron. Sa documentation va lui servir plutôt pour peindre l'horrible Goffe et ses comparses[1].

Par ailleurs, il travaille sur une biographie de Tobias Smollett. C'est, pour lui, l'occasion de relire The Adventures of Peregrine Pickle (1751), dont il s'inspire pour la vie en mer[1].

Écriture

Scott a un rythme de production élevé. Les sept années précédentes, il a écrit onze romans. Les quatre années suivantes, il va en écrire six. Dans l'année 1821, il n'écrit que Le Pirate, car il est pris par toutes sortes d'activités extra-littéraires et littéraires[1].

Il commence le livre le 18 ou le . Il ne termine le premier des trois volumes que le . En septembre, il reçoit chez lui son vieux camarade d'école, William Erskine (en). Celui-ci l'accompagnait lors du voyage aux Orcades et aux Shetland. Il est maintenant shérif de ces îles. Il apporte à Scott le précieux concours de ses connaissances. Le livre est terminé fin octobre[1].

Publication

The Pirate. By the Author of Waverley, Kenilworth, etc. (Le Pirate, par l'auteur de Waverley, Kenilworth, etc.) paraît en trois volumes le ou le à Édimbourg chez Archibald Constable and Co., et le à Londres chez Hurst, Robinson and Co.[1]. L'année de publication figurant dans le livre est 1822.

Contexte historique

Les Shetland et l'Écosse

Conquises par les Vikings au IXe siècle, les îles Shetland restent norvégiennes durant cinq siècles. En 1472, pour une affaire de dot impayée (mariage de Jacques III d'Écosse et de la fille de Christian Ier de Danemark et de Norvège), l’Écosse annexe les Shetland.

Comme souvent dans ses romans historiques, Walter Scott saisit le moment où l’ordre ancien (les vieilles coutumes norvégiennes, incarnées dans Magnus Troil) s’apprête à laisser la place à l’ordre nouveau (le féodalisme écossais, représenté par Yellowley).

À la fin du XVIIe siècle, l'Écosse est toujours indépendante. Mais des divisions l'affaiblissent : les Highlanders s’arment contre les Lowlanders, les williamites (en) (partisans de Guillaume III) contre les jacobites (partisans de Jacques II), les whigs contre les tories. Et l’Angleterre s’arme contre l’Écosse[6]. Dans ce roman, la crise est donc double : les traditions norvégiennes rechignent à se fondre dans les exigences écossaises, tandis qu'en toile de fond la Glorieuse Révolution prépare l'absorption de l'Écosse dans la Grande-Bretagne[1].

John Gow

Scott s'inspire librement de l'histoire du pirate John Gow (en), qui a grandi à Stromness, aux Orcades. Il sévit dans les eaux françaises, espagnoles et portugaises. Voulant se faire oublier un moment, il revient aux Orcades. Il renomme son bateau et se fait passer pour un commerçant respectable du nom de Smith[7]. Il séduit miss Gordon, une jeune fille fortunée. Un jour, son bateau est reconnu. Gow reprend la mer, mais reste dans les parages. Le , il attaque une maison de maître, le Hall of Clestrain, à Orphir[8]. Il emporte des objets de valeur et enlève deux servantes[1]. Voulant attaquer la maison de son ancien condisciple James Fea, sur l'île d'Eday, il échoue son bateau sur l'île de Calf of Eday. Le [7], James Fea réussit à capturer les pirates. Ils sont transférés à Londres pour y être jugés[5].

La jeune fille que Gow a séduite se rend à Londres, mais n'arrive qu'après l'exécution. Elle obtient de voir le cadavre. Elle lui touche la main, reprenant ainsi la foi qu’elle lui a donnée — pour s’épargner d’être visitée par le fantôme pour avoir engagé par la suite, auprès de quelque vivant, une foi déjà promise[5].

Dates et lieux du récit

Dates

John Gow revient aux Orcades au début de l'année 1725. Mais, à cette époque, les particularismes norvégiens ont été supplantés. Scott trouve plus intéressant de transposer son récit au temps de l'indépendance écossaise, à la fin du XVIIe siècle, à une période où les tensions sont vives entre les autochtones d'origine norvégienne et les colonisateurs écossais. Mark Weinstein et Alison Lumsden[9] situent le récit en juillet-, à l'époque de la Glorieuse Révolution[1].

Lieux

.jpg.webp)

Pour Henri Suhamy, ce qui caractérise d'emblée ce livre, et qui imprègne pour longtemps la mémoire, c'est l'atmosphère : « L'action se passe aux alentours de l'année 1700, mais le temps importe peu, c'est le lieu qui détermine la couleur et l'événement. Le Pirate est un roman géographique, plus qu'historique… » Le livre évoque « le cri des mouettes, le vent salé, le ressac et les tourbillons, la végétation insulaire et inconnue ailleurs, le va-et-vient des bateaux de pêche, le particularisme antique des habitants[10]. »

La plus grande partie du récit se déroule aux Shetland, dans le sud de Mainland, l'île principale. Certains lieux du roman se trouvent sur toutes les cartes…

- Lerwick, sur la côte est de Mainland, est depuis 1708 la capitale des Shetland.

- Scalloway, sur la côte ouest de Mainland, est l'ancienne capitale.

- Le Dunrossness (en) est une longue péninsule formant le sud de Mainland.

- À trois ou quatre miles du « château » de Basile Mertoun, Scott situe l’église Saint-Ringan (ou Saint-Ninian). Elle se trouve sur la presqu’île Saint-Ninian[11].

- Jarlshof se prononce YARLZ-hoff[12]. Le traducteur Defauconpret écrit Iarlshof pour se rapprocher de la prononciation. Ce nom est créé par Scott dans Le Pirate, puis adopté par géographes, archéologues et administration[13] - [14]. Il signifie en norvégien « le château du comte ». Scott s'est basé sur le nom the laird's house (« la maison du laird ») donné par les Écossais à la ferme fortifiée[15]. Ce « château » (ou « vieille maison de Sumburgh », ou « maison de Jarlshof ») est en ruine, mais il existe toujours. En 1925, plus d’un siècle après le passage de Scott, un important site archéologique (maisons circulaires de l’Âge du bronze) a été mis au jour à Jarlshof[14].

- Le cap de Sumburgh forme la pointe sud-est de l’île.

D’autres lieux des Shetland sont incertains. On ne peut se fier qu'aux indications données par l'auteur :

- Scott situe Burgh-Westra à près de 20 miles de Jarlshof[16]. Le nom, la position et la description évoquent l’île de Burra Ouest, reliée par une série de ponts à deux autres îles et à Mainland.

- L’île Paba peut être Papa, tout près de Burra Ouest[17]. Au XVIIe siècle, elle est habitée.

- La ferme de Stour-Burgh (ou Harfra), peut-être imaginaire, est sur Mainland. Scott la situe à une dizaine de milles de Jarlshof. Elle pourrait être à hauteur de l’île de South Havra.

- Le lac Vert n’est pas désigné sur les cartes. Scott en donne seulement la taille : pas plus d’un mile de circuit[18]. On trouve de petits lacs près de Skelberry.

- Fitful Head est un cap formant la pointe sud-ouest de Mainland. Scott le situe au nord-ouest de l’île[19]. Dans la description vertigineuse qu’il en fait[20], il s'inspire peut-être du Fraw-Stack (ou rocher de la Vierge) de l’île Papa, auquel il le compare[21].

- D’autre noms de lieu sont peut-être forgés par Scott, comme l’halier de Swaraster[22].

Dans le dernier quart du livre, le récit se transporte aux Orcades. Kirkwall, sur la côte nord de Mainland, est la ville principale de l'archipel. L'île de Hoy se trouve au sud-ouest de Mainland. Les pierres levées de Stenness sont sur Mainland, au sud-ouest.

Résumé

Aux Shetland

.jpg.webp)

Sur le promontoire désolé de Sumburgh, près du hameau d'Iarlshof, le mystérieux Basile Mertoun et son fils Mordaunt vivent en location depuis trois ou quatre ans, dans un « château » délabré appartenant au vieux Magnus Troil.

Durant les « heures sombres » de son père, Mordaunt fait de longues escapades sur la mer et dans l’île. Il profite notamment de l’hospitalité de leur propriétaire, qui vit une vingtaine de miles plus au nord, dans son château de Burgh-Westra. Magnus Troil a deux filles, la brune et grave Minna, et l’enjouée Brenda : Mordaunt en est très proche, mais il n’a pas fait son choix.

Passant outre les recommandations des Shetlandais (ne jamais porter secours aux naufragés, ils n’attirent que des ennuis[23]), Mordaunt, un lendemain de tempête, sauve un marin de la noyade. Ce Clement Cleveland, individu déplaisant, est recueilli chez Magnus Troil. Et Mordaunt reste plusieurs semaines sans la moindre nouvelle de Burgh-Westra.

À la Saint-Jean, Magnus Troil offre une grande fête à toute la contrée. Mordaunt se décide à s’y rendre, bien qu’il se doute avoir été supplanté dans le cœur de ses amis par l’homme qu’il a sauvé.

En effet, il est reçu froidement, tant par le père que par les deux filles. Mais Brenda lui fait savoir qu’en secret elle lui garde son estime : elle ne veut rien croire de la calomnie répandue par un Cleveland dont on ignore tout. Minna, en revanche, a trouvé dans cet inquiétant personnage un amoureux à la mesure de son imagination.

Au matin, la fête se poursuit dans une chasse à la baleine. Cleveland sauve à son tour Mordaunt de la noyade. Estimant avoir ainsi payé sa dette, il fait comprendre au garçon qu’ils sont désormais rivaux, et que la chose risque de se régler à coups de fusil.

En pleine nuit, Norna, une lointaine et étrange parente de Magnus, apparaît dans la chambre des deux filles Troil pour leur raconter sa propre histoire et son pacte avec un nain maléfique. Elle aussi, jadis, aux Orcades, a préféré la passion pour un fatal étranger à l’amour sage que lui vouait le jeune Magnus, à qui sa famille la destinait.

Cleveland apprend à Minna qu’il est un pirate, ce qui ne la dérange nullement. Minna est une descendante des pirates vikings. Selon elle, ces hommes généreux ne franchirent les mers que pour venger les Occidentaux du joug qu’avait fait peser sur eux une Rome dégénérée. Les pirates contemporains (« les guerriers indépendants de l’océan Occidental ») font preuve de la même « grandeur d’âme », et n’attaquent les Espagnols que pour venger le massacre des Indiens[24]. Aussi Minna ne voit-elle pas d’inconvénient à aimer Cleveland, qui prétend faire seulement semblant d’être cruel. Qu’il puisse être intéressé par sa fortune n’effleure pas un instant l’esprit de la jeune fille.

Elle est rongée néanmoins par un secret : elle croit que Cleveland a tué Mordaunt, dont sa sœur est éprise.

Aux Orcades

Mordaunt n’est que blessé. Norna l'a transporté dans l’île de Hoy, aux Orcades. Elle l'a soigné. Le garçon s'interroge sur la santé mentale de cette femme. Elle lui dit qu’elle est sa mère. Mais une mère qui précise sans plus attendre qu’elle destine à son fils l’exaltée Minna (en qui elle se reconnaît), et surtout pas la réaliste Brenda (dont l’incrédulité la hérisse).

Pendant ce temps, à Kirkwall, Cleveland a retrouvé ses complices, et notamment son fidèle lieutenant Bunce, à qui il confie ses émois amoureux. Il est tenté d’abandonner le métier pour Minna.

Cleveland est fait prisonnier par les autorités municipales, tandis que son équipage aborde le brick de Magnus Troil. Ayant reconnu en Minna l’amoureuse de Cleveland, Bunce protège les deux jeunes filles des débordements de l’équipage. Il les relâche. Mais Minna, édifiée par la sauvage prestation des forbans, se fait maintenant une image plus exacte de ce qu’est un pirate.

À Kirkwall, Norna fait évader Cleveland, qui rejoint son navire et libère Magnus Troil. En s’attardant au mouillage pour revoir une dernière fois Minna, il met en danger son équipage. Bunce veut régler le problème en maîtrisant Cleveland sur le lieu de rendez-vous et en capturant Minna et sa sœur. L’intervention armée de Mordaunt fait échouer la tentative. Cleveland est fait prisonnier. Puis, le bateau des pirates est abordé par L'Alcyon, une frégate anglaise informée de sa présence par Norna. Les pirates sont pris.

Une conversation entre Norna et Basile Mertoun, le père de Mordaunt, révèle au lecteur que Mertoun s’appelait autrefois Vaughan. Il était un redoutable pirate. Il eut un enfant de Norna. Non pas Mordaunt, mais Cleveland. Mordaunt naquit d’une liaison ultérieure — la paternité de Vaughan étant du reste douteuse, et la mère ayant été assassinée par lui.

L'Alcyon emporte les pirates à Londres pour y être jugés. Le commandant de la frégate intercède en faveur de leur capitaine. Il sait en effet que, huit ans plus tôt, en Nouvelle-Espagne, Cleveland a soustrait deux femmes de qualité aux mains entreprenantes de ses pirates. Cleveland est gracié.

Deux ans plus tard, après bien des réticences, Magnus Troil consent à ce que Brenda épouse Mordaunt. Quant à Minna, elle apprend que Cleveland se comporte désormais d'une façon honorable. Elle finit par être informée de sa mort pleine de bravoure. Elle-même meurt dans un âge très avancé.

Personnages

- Magnus Troil est un udaller, un propriétaire allodial en vertu des antiques lois norvégiennes — et non des lois féodales que veulent imposer les Écossais. Principal propriétaire du district, il en est le fowde (juge provincial). D’origine norvégienne, c’est un vieux seigneur simple et honnête, cordial, hospitalier, parfois emporté, aimant le genièvre. Il vit à Burgh-Westra avec ses deux filles.

- Basile Mertoun a débarqué sur l’île trois ou quatre ans plus tôt, en compagnie de son fils. On ne sait d’où il vient. Il ne paraît ni riche ni pauvre. Il a un caractère sombre, mélancolique. Il ne boit que de l’eau, et ne supporte pas « le caquetage des langues femelles[25] ». Il est locataire, non loin du hameau d’Iarlshof, d’une vieille ferme fortifiée appartenant à Magnus Troil.

- Mordaunt Mertoun, franc, naturel, ouvert, gai, enthousiaste, impétueux, a dix-sept ans et demi. Il s’est parfaitement intégré dans la population de l’île.

- Minna Troil, brune et grave, a dix-neuf ans. Sa vive imagination la porte au romanesque et à la superstition. Coupée des réalités du monde, elle est d’une confondante crédulité.

- Brenda Troil, dix-sept ans, est moins grande et moins brune que sa sœur, mais bien faite, vive, enjouée. Elle danse très bien. Moins imaginative que sa sœur, elle est moins naïve.

- Swertha est la gouvernante des Mertoun. Elle chante à Mordaunt les vieilles ballades norvégiennes et lui conte de lugubres histoires de nains.

- Le vieux Neil Ronaldson est le rauzellaer d’Iarlshof. Il parle longuement, quand il faudrait agir vite.

- L’Écossais Triptolème Yellowley a fait quelques humanités, puis une calamiteuse expérience en tant qu’agriculteur dans les Mearns. Il est devenu le mandataire (le facteur) de l’intendant des Orcades et des Shetland. Ce dernier l’a chargé d’introduire de nouvelles techniques agraires et de nouvelles coutumes dans ces îles. Tout juste arrivé sur Mainland, Triptolème s’est établi avec sa sœur dans une ferme, à mi-chemin de Burgh-Westra et d’Iarlshof.

- Baby (Barbara) Yellowley, la sœur de Triptolème, est acariâtre, égoïste, et d’une sordide avarice qui tranche avec le désintéressement, la générosité et le sens de l’hospitalité des Shetlandais.

- Bryce Snailsfoot (« Pied d'escargot ») est un colporteur cupide et dévot, voleur, fripon et menteur.

- L’étrange Norna (Ulla Troil), parente éloignée de Magnus Troil, bat la campagne, au propre comme au figuré, s’attribuant la responsabilité de la mort de son père. La rumeur populaire lui attribue un pacte avec les puissances du mal. Elle a parfois ses crises de lucidité, se demandant si elle commande réellement aux éléments ou si elle n’aurait pas plutôt recours à mille petits artifices, asseyant son pouvoir « sur la sotte crédulité des ignorants[26] ».

- Clement Cleveland est un capitaine naufragé, sauvé par Mordaunt. Il exerce une perverse fascination sur Magnus Troil et Minna, aveugles et sourds à son comportement trouble. Ce pirate sanguinaire prétend avoir « deux caractères[27] » : sa « dureté sauvage[28] » ne serait qu’un masque pour s’imposer parmi les flibustiers. Il minaude et roucoule éperdument, comme un jouvenceau, devant l’ingénue Minna Troil. Ce criminel inattendu est « essentiellement un antihéros byronien[1] » tel qu'on le trouve dans le poème de Byron, Le Corsaire (1814). Scott se montre particulièrement positif en ne refusant pas la rédemption à ce noir personnage. Il considère que son cœur n'a pas été entièrement corrompu par les atrocités qu'il a commises. Un jour, parmi tous ses désordres, Cleveland s'est bien comporté, ce qui lui vaut d'être gracié après sa capture. Il s'amende. Il entame une nouvelle vie exemplaire.

- Claude Halcro est un vieux barde. Il aime à raconter avoir puisé, un jour, à Londres, dans la tabatière du célèbre poète John Dryden.

- Erik Scambester est le chambellan et le faiseur de punch de Magnus Troil.

- Lady Glowrowrum est la plus mauvaise langue de l’île. Elle veille sur la vertu de ses nièces, Maddie et Clara Grooatsettars.

- Pacolet (Nick Strumpfer) est le serviteur muet de Norna. Bien des gens pensent qu’il est le diable.

- John Bunce, ancien comédien qui se fait appeler Frédéric Altamont, est le fidèle lieutenant de Cleveland.

- Goffe a pris le commandement des pirates, en l’absence de Cleveland. Robuste, féroce, taciturne, jurant continuellement, il a trop souvent « du grog dans ses agrès ». Il fait frire les oreilles, et les sert à sa victime au dîner, avec du poivre rouge. Ou bien, durant le conseil d’équipage, il tire sous la table au hasard, pour plaisanter. Le charpentier n’a plus qu’à amputer.

- Dick Fletcher est un pirate, fidèle de Bunce. Voulant se donner un pseudonyme comme Bunce, il choisit « Timothée Tugmutton ».

Accueil

Le Pirate a un succès public immédiat. Il reste tout au long du XIXe siècle l'un des romans les plus populaires de son auteur, et l'un des plus souvent réédités.

Les commentateurs sont divisés. L'Edinburgh Magazine et le New Edinburgh Review sont très élogieux. Ils déplorent seulement les longues descriptions des lieux et des mœurs, ainsi que le manque de crédibilité de l'histoire. Ces réserves deviennent vifs reproches dans d'autres organes de presse, qui voient dans le livre un essai consacré aux mœurs des Shetlandais plus qu'une œuvre de fiction[1].

Barbey d’Aurevilly qualifie l'histoire de « sublime[29] ».

Stevenson, qui compte « un ou deux romans de Scott » dans le petit cercle de ses « amis intimes[30] », n’a jamais réussi à finir Le Pirate, ni quand il était enfant, ni devenu adulte[31]. Scott n’est pas loin, selon lui, d’être « le plus grand des romanciers ». Il a en effet de superbes dons, « non seulement pour le romanesque, mais encore pour les accents tragiques », ce qui ne l’empêche pas « de si souvent nous berner avec des fadaises languissantes et incohérentes[32] ». Il résulte de tout cela qu’un « charme indéfinissable » se dégage de certains livres mal soignés, et persiste longtemps après qu’on les a refermés. Le Pirate, roman « mal écrit, dépenaillé », en fournirait un bon exemple. Toujours selon Stevenson, l’auteur y fait bien preuve de ses exceptionnelles qualités. Mais aussi de ses faiblesses : le récit est construit sur un contraste exagéré, illustré par la doucereuse chanson Par les bosquets de palmiers que susurre le terrifiant pirate lorsqu’il pousse la sérénade sous les fenêtres de Minna[33].

Scott et l'ordre bourgeois

Selon Taine, Scott écrit « en bourgeois et pour des bourgeois[34] ». Si le romancier joue de la nostalgie, s’il met beaucoup de tendresse à détailler le pittoresque et les superstitions, il n’oublie pas de signaler que tout cela est attaché à des temps révolus. L'Histoire est en marche et la raison, le négoce et la loi du plus fort finissent toujours par triompher.

Dans les dernières pages, la majestueuse apparition de la frégate anglaise L'Alcyon (l’oiseau d’heureux présage) met fin aux désordres. Elle annonce la prise en main par le Parlement de Londres des intérêts des commerçants écossais (représentés ici par les marchands de Kirkwall, qui vont pouvoir s'adonner plus sereinement à leurs activités) : les actes d’Union vont donner naissance, 18 ans plus tard, à la Grande-Bretagne.

Si la touchante Minna reste fidèle toute sa vie à son égarement de jeune fille naïve, elle ne fait pas moins allégeance à un étouffant conformisme en s’interdisant de revoir l’homme de ses rêves exaltés. Même l’intraitable aristocrate Magnus Troil intègre l’ordre bourgeois en finissant par accepter que Brenda épouse le mal né Mordaunt.

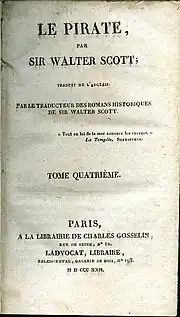

Premières éditions en français

- Le Pirate, traduit de l'anglais par le traducteur des romans historiques de sir Walter Scott, Paris, Gosselin, Ladvocat, 1822, 4 vol. in-12. Selon Joseph-Marie Quérard, le traducteur est Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret. Son nom apparaît sur l'édition de 1828 de Gosselin.

- Le Pirate ou les Flibustiers, Paris, Librairie nationale et étrangère, 1822, 4 vol. in-12.

- Le Pirate, trad. Albert de Montémont, Paris, Aubrée, 1831, in-8[35].

Héritage

Le Pirate s'ouvre sur une atmosphère prégnante[10] : la sauvage solitude d'Iarlshof ; le château lugubre ; un père taciturne et brusque, autrefois pirate en Amérique ; les longues escapades de son fils par landes et fondrières ; la jeune fille brune, grave et rêveuse… Tout ceci préfigure la partie « Combourg » des Mémoires d'outre-tombe que Chateaubriand publie 28 ans plus tard[36]. On trouve d'ailleurs dans ce début des Mémoires d'outre-tombe une référence à Scott, et peut-être à Norna : « Dans les brouillards de la Calédonie, Lucile eût été une femme céleste de Walter Scott, douée de la seconde vue[37]. »

Henri Suhamy dit que Scott est « hanté par le thème du fratricide » dans Le Pirate et dans Les Eaux de Saint-Ronan (1823). Il se demande si l'écrivain n'évoquerait pas à travers ces livres des querelles qu'il aurait eues avec ses frères quand il était enfant, puis devenu adulte[38]. S'étonnant des réserves que formule Stevenson à l'égard du Pirate, il rappelle que ce livre « fait partie des romans qui annoncent le plus clairement l'art de Stevenson[10] ». Suhamy songe manifestement au début de L'Île au trésor, et aux « deux caractères[27] » de Cleveland, que reprend L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de mister Hyde ; mais aussi au Maître de Ballantrae, où l'on retrouve la haine implacable entre frères, où le frère pirate est une incarnation du mal subjuguant son entourage.

Notes et références

- (en) « The Pirate », sur walterscott.lib.ed.ac.uk, 19 décembre 2011 (consulté le 9 avril 2017).

- (en) « The Lord of the Isles », sur walterscott.lib.ed.ac.uk, 19 décembre 2011 (consulté le 10 avril 2017). — Henri Suhamy, Sir Walter Scott, Paris, Fallois, 1993, p. 175.

- Henri Suhamy, op. cit., p. 327.

- On trouve ce journal dans (en) John Gibson Lockhart, Memoirs of the Life of Sir Walter Scott, Bart., sur books.google.fr, Édimbourg, Black, 1852.

- Walter Scott, « Avertissement », Le Pirate, sur ebooksgratuits.com, trad. Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret, Paris, Furne, 1830, p. 6 et 7. Mis en ligne en octobre 2009 (consulté le 10 avril 2017).

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 344.

- (en) Sigurd Towrie, « John Gow - The Orkney pirate », sur orkneyjar.com, 2017 (consulté le 10 avril 2017).

- « John Gow », sur goldenageofpiracy.org, d'après Charles Johnson, Claud Lovat Fraser, Pirates, the Lives and Adventures of Sundry Notorious Pirates, New York, Robert M. McBride and Company, 1922. Mis en ligne en 2017 (consulté le 10 avril 2017).

- (en) Éditeurs de Walter Scott, The Pirate, Edinburgh University Press, 2001.

- Henri Suhamy, op. cit., p. 326.

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 386.

- (en) Anne Burgess, « Moray-L Archives », sur archiver.rootsweb.ancestry.com « Copie archivée » (version du 6 novembre 2016 sur Internet Archive), 24 février 2006 (consulté le 22 avril 2017).

- (en) « Jarlshof », sur scottish-places.info, 2016 (consulté le 21 avril 2017).

- (en) « Jarlshof », sur undiscoveredscotland.co.uk, 2017 (consulté le 21 avril 2017).

- (en) « Jarlshof », sur traveling-savage.com, 2017 (consulté le 22 avril 2017).

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 38.

- On trouve aussi, mais bien plus au nord, Papa Stour et Papa Little.

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 148.

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 403 et 412.

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 413-417.

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 412.

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 339.

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 114.

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 355 et 356.

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 19.

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 505.

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 348.

- Walter Scott, Le Pirate, éd. cit., p. 353.

- Jules Barbey d’Aurevilly, « Le dessous de cartes d’une partie de whist », Les Diaboliques, coll. « Le livre de poche », Paris, Gallimard, Librairie générale française, 1960, p. 244.

- Robert Louis Stevenson, « À propos d’un roman de Dumas », Essais sur l’art de la fiction, Paris, Payot & Rivages, 2007, p. 89. — Le roman de Scott qu’il préfère semble être Rob Roy. Robert Louis Stevenson, « Rosa Quo Loquorum », op. cit., p. 84-86.

- Robert Louis Stevenson, « Rosa Quo Loquorum », op. cit., p. 86.

- Robert Louis Stevenson, « À bâtons rompus sur le roman », op. cit., p. 227.

- Robert Louis Stevenson, « À bâtons rompus sur le roman », op. cit., p. 225-226.

- Hippolyte Taine, Histoire de la littérature anglaise, Paris, Hachette, 1866-1878, t. IV, liv. IV, chap. I, sect. IV, p. 308. — Pour Georg Lukács, « seuls des sociologues vulgaires » peuvent voir dans le patriotisme de Scott « une glorification des marchands exploiteurs ». Georg Lukács, Le Roman historique, Paris, Payot & Rivages, 2000, p. 56. — Michel Crouzet dénonce le point de vue de Lukács. Michel Crouzet, « Préface », dans Walter Scott, Waverley, Rob Roy, La Fiancée de Lammermoor, coll. « Bouquins », Paris, Laffont, 1981, p. 37 et 38.

- Joseph-Marie Quérard, La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens, et gens de lettres de la France, sur books.google.fr, Paris, Firmin-Didot, 1836, t. VIII, p. 567 (consulté le 10 avril 2017).

- François-René de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, part. I, liv. I-III.

- François-René de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, coll. « Quarto », Paris, Gallimard, 1997, t. I, part. I, liv. III, chap. IV, p. 193. — L'influence des romans historiques de Scott sur les romantiques français est étudiée par Louis Maigron dans Le Roman historique à l'époque romantique, Paris, Champion, 1912.

- Henri Suhamy, op. cit., p. 329.

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Charles Johnson, Claud Lovat Fraser (en), Pirates, the Lives and Adventures of Sundry Notorious Pirates, New York, Robert M. McBride and Company, 1922.

- Henri Suhamy, Sir Walter Scott, Paris, Fallois, 1993, p. 326-329.

- (en) Arnold Schmidt, « Walter Scott's The Pirate: Imperialism, Nationalism, and Bourgeois Values », dans Bernhard Klein, Fictions of the Sea, Ashgate Press, 2002, p. 89-103.

Liens externes

- Walter Scott, Le Pirate, sur ebooksgratuits.com, trad. Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret, 645 pages, d'après l'éd. Furne, 1830. Mis en ligne en (consulté le ).

- (en) James Crane, « Love and Merit in the Maritime Historical Novel: Cooper and Scott », sur rc.umd.edu (consulté le ).