Le Bois-d'Oingt

Le Bois-d'Oingt est une commune déléguée française située dans le département du Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes. La commune a fusionné le avec les communes d'Oingt et de Saint-Laurent-d'Oingt pour former la nouvelle commune de Val d'Oingt.

| Le Bois-d'Oingt | |

Vue de la place de la Libération du Bois-d'Oingt. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Rhône |

| Arrondissement | Villefranche-sur-Saône |

| Intercommunalité | Communauté de communes Beaujolais-Pierres Dorées |

| Statut | commune déléguée |

| Maire délégué Mandat |

Pascal Terrier 2020-2026 |

| Code postal | 69620 |

| Code commune | 69024 |

| Démographie | |

| Gentilé | Buisantins |

| Population | 2 387 hab. (2014 |

| Densité | 465 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 55′ 16″ nord, 4° 35′ 10″ est |

| Altitude | Min. 250 m Max. 466 m |

| Superficie | 5,13 km2 |

| Élections | |

| Départementales | Le Bois-d'Oingt |

| Historique | |

| Fusion | |

| Commune(s) d'intégration | Val d'Oingt |

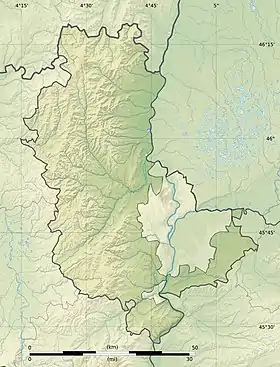

| Localisation | |

Géographie

À mi-coteau de la montagne sur laquelle est bâtie Oingt et à courte distance de deux grandes voies de communications (la route de Lyon à Charolles, et la route de Villefranche à Tarare), se trouve le Bois-d'Oingt, d'une superficie de 513 hectares. Le Bois-d'Oingt se situe à 350 mètres d'altitude, avec à l'est, la vallée de Nizy, au sud l'Azergues, et au nord le village d'Oingt.

Liste des hameaux :

Boistrolles, Carrières, Coasses (les), Collonges, Combefort, Contardière (la), Font-Molaize, Ifs (les), Lombardon (le), Malvasson, Neuve (Route), Nizy, Pérou (le), Petits-Ponts, Rats (les), Saint-Paul, Saint-Roch, Tanay.

Communes limitrophes

|

Saint-Laurent-d'Oingt | Oingt |  | |

| Saint-Vérand | N | Moiré | ||

| O Le Bois-d'Oingt E | ||||

| S | ||||

| Légny | Le Breuil | Bagnols |

Histoire

Premières occupations humaines

L’abbé Jean-François Jolibois, dans sa dissertation sur l’histoire ancienne du pays des Dombes[1], fit remarquer que plusieurs lieux près de la Saône, dans l’ancienne province de Beaujolais, et particulièrement dans la partie qu’occupaient les Ambarres, portent des noms d’origine grecque. Ainsi, Oingt, plus anciennement Yoin, est appelée dans les anciens titres Iconium, nom de la capitale de Pisidie, dans l’Asie Mineure (aujourd'hui Konya).

Notant que le 'C' et les autres consonnes s’élident dans le changement de langues (ainsi le nom celtique de Sancon a fait le nom moderne de Saône), il souligne que le même nom d’Iconium presque entièrement conservé dans le nom moderne de Cogny, autre village de la province. Theyzé et Thizy lui rappellent le nom grec de Thésée ; Denicé celui de Denys (nom que les Grecs donnaient à Bacchus).

Montmelas (Melas, noir en grec), Talancé, Tarare, Le Pyre, Moiré, lui apparaissent comme des noms presque entièrement grecs. Tous ces noms rassemblés dans un espace bien rapproché lui parurent être les indices frappants d’une colonie grecque et de l’Asie-Mineure, laquelle aurait cherché à rappeler dans les lieux nouveaux qu’ils fondaient les noms de la patrie et les dieux de leurs ancêtres. Mais il faut reconnaître que rien ne prouve les propos de l'abbé qui semblent pour l'instant relever de la légende.

Moyen Âge

En 994, la Charte de dénombrement des possessions de l'Église métropolitaine de Lyon mentionne l'église de Sancti Martini de Busco (ou Buxo)[2]. Le nom Buxum iconium est cité pour la première fois en 1030 dans le cartulaire de l'abbaye de Savigny[3](le plus ancien monument de l'histoire du Lyonnais avec le petit cartulaire d'Ainay).

Le nom du village provient peut-être d'une déformation de buis (buxum), les moines de l'abbaye de Savigny ayant défriché les terres du Bois d'Oingt,couvertes de bois, pour les rendre propres à la culture: céréales, vigne et chanvre.

Notons néanmoins que le Bois d'Oingt était réputé dans les environs pour la qualité de ses troncs (les solives du château de Sain-Bel, par exemple, provenaient du bois d'Oingt). La pratique de ces cultures à travers les siècles a façonné l'état actuel des hameaux (dont certains sont devenus depuis semi-urbains).

Jusqu'à l'annexion du Lyonnais à la France en 1314, le Bois d'Oingt fut situé dans une zone dépendant du Saint-Empire romain germanique[4]. Toutefois, l'empereur, s'intéressant peu à la région, donna à l'archevêque de Lyon, qui le représentait, une large autonomie. En 1193, Renaud de Forez devint archevêque de Lyon et voulut renforcer la protection de Lyon et de ses environs : il décida de construire toute une série de châteaux. Celui du Bois-d'Oingt, construit entre 1220 et 1226, faisait partie de cet ensemble, et était l'un des plus importants, en taille et en nombre de maisons. C'était, au moment de son achèvement, un polygone irrégulier, dont les angles étaient défendus par de puissantes tours. À l'ouest, pour le protéger des attaques, un pont-levis était jeté sur les fossés. L'église paroissiale se trouvait entre les remparts et la demeure seigneuriale. D'après l'abbé Bérard, un souterrain complétait ce système défensif, reliant les châteaux du Bois-d'Oingt, d'Oingt et de Châtillon[5].

Guichard III d'Oingt, vassal de l'archevêque de Lyon, était possessionné au Bois-d'Oingt, et avait épuisé une grande partie de ses ressources à relever les vieilles forteresses des premiers âges de la féodalité. Une forteresse défensive, le château de Bagnols, encore vaillant, fut notamment érigée de 1217 à 1221 à Bagnols, à proximité du Bois-d'Oingt. Guichard III dû emprunter de fortes sommes, et gager en conséquence une bonne partie de ses biens, après avoir acquis le château de Châtillon d'Azergues. Il engagea le tous les droits qu'il avait au Bois-d'Oingt, Bagnols, et Légny à Renaud, archevêque de Lyon, pour la somme 11 000 sous forts. Dans un testament du , il donna à sa femme, Marguerite, l'usufruit du château du Bois-d'Oingt, et institua pour héritiers universels ses deux fils, Guichard et Louis, auxquels il substitua leur sœur Catherine. Il mourut en 1245. Après lui, le Bois-d'Oingt fut possédé par son fils, Guichard IV d'Oingt (1245-1297) le père de Marguerite d'Oingt bien connue pour sa sainteté et ses écrits en langue franco-provençale, puis par Louis d'Oingt (1297-1335), enfin par Humbert d'Oingt (1335-1346).

En 1346, le château avait pour seigneur Humbert VI de Thoire-Villars (+ 1372). La possession lui en fut contestée en 1356 par Fleur-de-Lys de Varey, veuve de Guy d'Oingt et bru de Guichard V, qui le réclamait à juste titre au nom de ses filles Marguerite et Alix. Le château du Bois-d'Oingt fut assiégé par les chevaliers Artaud de Saint-Germain[6], Pierre de Fougères, et Jacques de Laye, seigneur de Saint-Lager, qui ne purent s'en emparer mais pillèrent les alentours[7]. Le , Fleur-de-Lys de Varey fut scandaleusement déboutée de ses prétentions.

Humbert VII de Thoire-Villars, meurt le à Trévoux. Sa veuve, et troisième épouse dont il n'eût pas d'enfants étant Isabeau d'Harcourt, fille de Jean VI comte d'Harcourt, et de Catherine de Bourbon[8]. En vertu du testament en date du d'Isabelle d'Harcourt, la terre du Bois-d'Oingt passa dans les mains des ducs de Bourbon. Jean II, duc de Bourbon, confia le (par lettres patentes datées de Senlis en septembre de l'année précédente, qui furent conservées au Trésor de Villefranche) la ville, châtellenie, terre et seigneurie du Bois-d'Oingt au pays de Lyonnais à son frère, Pierre de Bourbon, fils naturel de Charles Ier, duc de Bourbon, à ses hoirs et enfants mâles, descendants de lui en droite ligne et loyal mariage seulement, sans qu'il les put transporter ou aliéner, de sorte qu'elle ne puisse lui retourner ni à ses successeurs[9]. Une curieuse charte en date de février 1485 nous apprendrait pourtant que le duc Jean II aurait donné au cardinal Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, son frère, la seigneurie du Bois-d'Oingt en Lyonnais. Cette libéralité du duc aurait eu pour objet d'aider son frère à construire dans sa cathédrale de Lyon, la chapelle de Bourbon, commencée en 1486.

La guerre de 100 ans qui avait vu beaucoup de combats se dérouler contre les Anglais, avait entraîné des combattants étrangers dans les rangs du roi Charles VII, notamment un grand nombre de nobles d'origine écossaise. Peter de James, écuyer, venu en France comme beaucoup d'hommes de guerre, fut capitaine de Bois-d'Oingt, charge qui lui fut octroyée par lettres du duc de Bourbon, le . Il épousa la même année Antoinette de Bourbon, la fille aînée de Pierre, bâtard de Bourbon, seigneur de Bois-d'Oingt, tandis que Catherine de Bourbon, sœur d'Antoinette, épousait noble Pierre Olifant, archer de la garde écossaise qui lui, recevait Chamelet.

Époque moderne

Après la mort prématurée de Pierre, bâtard de Bourbon, en 1490, la terre du Bois-d'Oingt fut cédée à Mathieu (grand bâtard de Bourbon), qui la garda probablement jusqu’à sa mort le . C'est à cette époque qu'il s'intitula : seigneur de Bouthéon, de Roche-en-Régnier et du Bois d'Oingt. En 1493, le Grand Bâtard de Bourbon, Matthieu, accompagna le roi Charles VIII en Italie, dans sa campagne de reconquête du royaume de Naples, et sur le retour, se distingua à la bataille de Fornoue, le , et fut récompensé en étant nommé gouverneur de Guyenne. La seigneurie du Bois-d'Oingt, était alors de nouveau entrée dans les domaines de la maison de Bourbon. La duchesse Anne de France en disposa toutefois en faveur du premier fils né ou à naître de Brémond de Vitri et Catherine de Talaru, avec cette clause que si cet enfant venait à décéder sans postérité légitime avant ses parents, ceux-ci en jouiraient leur vie durant, et qu'ensuite elle appartiendrait à leurs autres enfants.

L'affaire du connétable de Bourbon, Charles III de Bourbon, et sa querelle avec le roi François Ier, influença singulièrement la destinée de la seigneurie du Bois-d'Oingt : Jean de Vitri (dit Lalière), second fils de Brémond de Vitri et Catherine de Talaru, à qui la terre du Bois-d'Oingt échu et qui s'était mis au service du connétable de Bourbon, fut condamné le à être décapité au pilori de la ville de Paris. Ayant confisqué ses terres, François Ier donna, par un acte du mois d’, le Bois-d’Oingt à Jeanne d’Arces, sœur de feu le chevalier Blanc (Antoine d'Arces, appelé ainsi parce qu'il portait toujours des armes blanches, il fut lieutenant général au royaume d'Écosse, et fut tué par trahison en 1507)[10], en reconnaissance des services que ce dernier avait rendu à la couronne. Elles ne restèrent pas longtemps en la possession de Jeanne d'Arces, puisque le traité de Madrid (1527), puis celui de Cambrai (1529), annulèrent ces donations. Anne de Vitri, huitième enfant de Brémond de Vitri et Catherine de Talaru, renonça toutefois à tous ses droits échus ou à échoir sur les terres et seigneurie du Bois-d'Oingt par contrat de mariage du avec Claude de Galles de Saint-Marcel.

La seigneurie du Bois-d'Oingt appartint ensuite à François Grolier[11], puis à la famille Croppet de Varissan, qui la conserva jusqu'à la Révolution. Son dernier possesseur fut Giraud de Montbellet de Saint-Try, qui par alliance avait succédé à la famille des Croppet de Varissan[12].

Avant 1789, la plupart des paroisses du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais avaient dans leur circonscription un château seigneurial auquel ressortissaient d'ordinaire plusieurs fiefs. Au Bois-d'Oingt, deux fiefs constituèrent d'importants domaines, Tanay et Combefort:

- En 1300, le château de la Grange de Tanay avait pour seigneur Hugonain de Tanay. Guillaume de Tanay, fils de Jesserand de Tanay, fit hommage à Guichard, seigneur d'Oingt, pour ses possessions à Légny et au Bois d'Oingt. Le fief de la Grange de Tanay fut vendu par Alise, Dame d'Oingt, en 1370. Noble Antoine de Tannay, seigneur du Château de la Grange de Tanay fut inhumé en 1501 dans l'église du Bois-d'Oingt. Ayant passé de la famille de Tanay à la famille d'Ars vers 1500 (on note un dénombrement des terres de Claude Gaste, seigneur d'Ars et de Tanay en Lyonnais en 1557), la seigneurie passa ensuite à la famille de Chévriers. François de Chévriers, second fils de Philibert de Chévriers et de Claudine de Tarlet fut l'objet d'une éloge, parmi celles de plusieurs hommes illustres de son temps, de Jean Papire Masson. Il épousa Claudine de Paranges par contrat du , avait 65 ans en 1603 et vivait encore en 1625. François de Chévriers, deuxième du nom, qui servit longtemps dans le régiment de la Mothe-Houdancourt et le commandait en 1669, fut seigneur de Tanay, Paranges et la Flachère. Cette année-là, le , il épousa Claudine de Varennes, fille d'Antoine de Varennes, seigneur de Rapetour et d'Antoine de Ranée-Gleitens. Lui succédèrènt à la seigneurie de Tanay: Philibert de Chévriers, qui servit dans le régiment de Mercœur, et se maria le avec Jeanne de Maison-Seulle; puis Claude-Joseph de Chévriers, qui se maria le avec Charlotte-Silvie de l'Hospital[13]. Vers 1830, le château était encore la propriété de François de Chévriers, seigneur de la Flachère, lequel prit également le titre de seigneur du Château de la Grange de Tanay[14].

- Briand de Pomey donna, en 1597, à son fils Jean de Pomey ses maisons, domaines et rentes appelés de Combefort, en la paroisse du Bois d'Oingt, qu'il avait acquis de noble Sébastien-Joachim de Rossillon de Beauretour. Vers 1617, Briand de Pomey testant, légua encore à son fils Jean de Pomey, avocat en la sénéchaussée de Lyon, sa maison de Combefort, grange, métairie et rente noble. En 1667 et 1689, Gaspard Cachot était seigneur de Combefort. En 1705, il eut pour successeur à Combefort son fils Charles Cachot, magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon. Louise Gervais de Saint-Laurent était dame de Combefort, en 1777. Gervais de Saint-Laurent, colonel du régiment provincial à Paris, posséda ensuite Combefort[15]. Le château fut vendu par lots à la Révolution.

Sous l'ancien régime, en vertu un droit remontant à l'époque franque, elle-même héritière des traditions romaines, la justice était seigneuriale. Les habitants du Bois d'Oingt, de Bagnols, de Marzé, de Frontenas, de Légny et d'Alix ressortaient pour la justice de la même baronnie : en 1697 Dreux Louis Dugué, intendant de justice et des armées du roi en Flandre (et propriétaire du château de Bagnols de 1657 à 1711) ; en 1769 Louis Croppet de Varissan (propriétaire du château de Bagnols de 1751 à 1782) ; et en 1783, Jean Giraud de Montbellet de Saint-Try (propriétaire du château de Bagnols de 1782 à 1786). Au Bois-d'Oingt comme ailleurs en France, les justices seigneuriales furent supprimées dans la nuit du , et remplacées par les justices de paix[16]. Le Bois-d'Oingt disposait également d'une prison, au sein d'une ancienne tour qui fut abattue en 1830.

XVIIIe siècle

Pendant la Révolution française, le village du Bois d'Oingt fut témoin d'une intense agitation, ses cafés servant de salles de réunion politique. Le , un habitant du Bois d'Oingt, Pierre Desportes de Boisterolles, qui avait été capitaine de Milice à Saint-Domingue, écrivit à la Maison du Roi pour l'avertir de l'effervescence et de la « fermentation » qui régnait alors à Lyon et dans les trois provinces du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais[17].

En 1789, il y eut une tentative avortée de mettre le feu au château. Dès les premiers jours de l'alarme, une milice nationale fut formée pour rétablir l'ordre. Laurent-Antoine Fornas, Jean-Marc Antoine Grandchamps, et François Devay, habitants du Bois-d'Oingt, furent tous trois élus députés aux États-généraux le . Ils portèrent aussi les cahiers de doléance du Bois-d'Oingt à l'Assemblée des États-généraux du [18]. Parmi les citoyens qui se rendirent au camp fédératif à Lyon le , on note J.M. Gonnet, chirurgien au Bois-d'Oingt, Chazelles, curé du Bois d'Oingt et aumônier, Mollard, capitaine en second de la Garde Nationale du Bois d'Oingt, ainsi que Pierre Desportes[19].

En 1793, le château fut pillé et dévasté. On note, parmi les victimes de la Révolution, des natifs du Bois-d'Oingt : Joseph Favrot, brigadier de gendarmerie, né au Bois-d'Oingt, et résidant à Condrieu, fut condamné par la Commission révolutionnaire de Lyon et fusillé à l'âge de 55 ans le , avec pour motif accusation : « Brigadier de gendarmerie, venu de Condrieu pour se joindre aux rebelles ».

Dans le bourg, la population était essentiellement constituée d'artisans et de commerçants, la principale langue de communication étant, encore au XIXe siècle, le patois[20]. En patois, on surnommait parfois les habitants du Bois-d'Oingt les « fauvi », du mot fève, allusion à un ancien usage d'après lequel chaque année, le jour de la vogue, les jeunes gens de la commune distribuaient aux pauvres accourus de tous cotés une soupe de fèves. Leur prospérité les amena à s'établir hors de l'enceinte du vieux village, autour de vastes halles qui occupaient un tiers de la place, et qui furent démolies en 1860 pour cause de vétusté. Des foires mensuelles se tenaient autrefois le premier mardi de chaque mois, dont le marché hebdomadaire actuel du mercredi place de la Libération est la continuité.

La vitalité commerciale du village entraina l'implantation de diverses professions libérales (médecins, juges, notaires), qui y firent édifier de belles demeures dont certaines sont devenues propriété de la commune du Bois-d'Oingt, telles l'actuelle mairie, ancienne demeure d'un notaire royal, ou le Clos Pichat, qui fut une maison de campagne.

La première section du réseau la compagnie de ces chemins de fer du Beaujolais mise en exploitation fut celle de Villefranche au Bois-d'Oingt le , suivie par celle de Villefanche au Perréon et à Beaujeu.

Politique et administration

Liste des maires du Bois d'Oingt

En , les municipalités d'Oingt, du Bois-d'Oingt et de Saint-Laurent-d'Oingt votent un regroupement en une seule commune portant le nom de Val d'Oingt[21].

Liste des maires de Val d’Oingt

Population et société

Structure ancienne, de village des Pierres Dorées, le Bois-d'Oingt a connu un fort développement, depuis les années 1960, dominé par les quartiers pavillonnaires. Les espaces bâtis anciens couvrent environ 25 hectares, alors que les secteurs de développement récents occupent environ 85 ha. Dans les années 1950/60, quelque 1 000 habitants se répartissaient sur 25 hectares, alors qu’en 2008, le double utilisaient quelque 110 hectares d’espaces bâtis (25+85). Les développements récents sont consommateurs d’espaces. La densité moyenne des espaces bâtis est de 849 logements sur environ 110 hectares, soit environ huit logements à l'hectare[25].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du , les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[26]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[27] - [Note 1].

En 2014, la commune comptait 2 387 habitants, en augmentation de 10,05 % par rapport à 2009 (Rhône : 5,17 %, France hors Mayotte : 2,49 %).

Enseignement

Le village dispose de trois établissements d'enseignement public et un privé couvrant l'ensemble de la scolarité depuis la maternelle jusqu'au collège. À côté du collège des Pierres Dorées, le collège public, est également établi un établissement privé, dispensant les cours de maternelle, primaire et collège.

Manifestations culturelles et festivités

Diverses manifestations culturelles sont régulièrement organisées, notamment par :

- La chorale « Jour de fête » ;

- Ciné Bois-d'Oingt (Amicale laïque) ;

- L'École de musique des Pays du Bois d'Oingt ;

- L'École de peinture ;

- Le théâtre « Les 3 coups », www.les3coups.net ;

- L'Espace culturel Brun- Charvet comprenant la médiathèque municipale et l'ancienne église transformée en salle de spectacle ;

- L'association Mémoires des Pierres Dorées ;

- Salon Auto-Moto, exposition de véhicules historiques et de prestiges (OSB, évènement bisannuel) ;

- La Maison des Efflorescences, concerts de musique, cours de théâtre...

- Défilé du 14-Juillet (Commémoration de la prise de la Bastille, le ) ;

- Festival Buis'n pop (association Buis'n pop) .

La communauté de communes des Pays du Bois d'Oingt s'est attachée à la culture musicale en organisant, avec l'aide du conseil régional de Rhône-Alpes, 4 concerts par an dans les différentes communes de la communauté.

Santé

Outre un certain nombre de professionnels médicaux et paramédicaux, Le Bois-d'Oingt dispose de deux pharmacies et de plusieurs établissements de santé :

- la Maison du département du Rhône (protection maternelle, vaccinations, assistante sociale) ;

- le Centre médico-psychologique (pour adultes et enfants) ;

- la Maison de retraite Jean Borel (établissement médicalisé pour personnes valides et non valides) ;

- le foyer d'accueil médicalisé « La Rose des sables » ;

- une clinique vétérinaire.

Sports

- Aïkido Bois d'Oingt

- Amicale boulophile

- A.S VO-LAM Viet Vo Dao

- Association des jeunes sapeurs pompiers

- Tennis Club du Bois d'Oingt (TCBO)

- École de boules de la Vallée d'Azergues

- Écurie des Pierres Dorées

- Entente Bagnols Bois d'Oingt (EBBO) Basket

- Fauvettes des Pierres Dorées

- Gymnastique - Danse, rock, modern jazz

- Judo - Amicale laïque

- Karaté Club

- Olympique sportif Beaujolais (OSB) Football

- Les Marcheurs des Pierres Dorées (randonnées pédestres)

- Buisant'âne. Randonnées avec des ânes bâtés [randonnées pédestres]

- Club d'escalade.

Cadre de vie

De par sa démographie à croissance rapide et sa superficie limitée, le village est en transition et fait face à des défis importants. Un débat existe sur les objectifs de population, le type de village envisagé, les équipements publics nécessaires, les besoins de la population, ou le plan de circulation.

L'Association des Consommateurs Du Canton du Bois-d'Oingt (ACDC du Bois-d'Oingt), déclarée à la préfecture du Rhône, a pour objet la défense des consommateurs d'eau et les usagers des autres services publics, la protection de la nature, l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, l'urbanisme, la lutte contre les pollutions et les nuisances, sans limitation géographique.

Environnement

Une association, « Bien vivre au Bois-d’Oingt et en Pays Beaujolais », exerce à titre principal des activités consacrées à la protection de l’environnement et à l’urbanisme. Cette association a pour but la préservation et l’amélioration du cadre de vie du village du Bois-d’Oingt dans son environnement du Pays des Pierres dorées et du Beaujolais. Dans le cadre du développement durable de la région, elle intervient en exerçant tout droit de défense et d’action pour la préservation du patrimoine et de l’environnement, l’amélioration de l’habitat et de l’urbanisme et la protection de la nature et de la qualité de vie. L'association a été déclarée à la préfecture du Rhône, sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône, le , et inscrite au Journal officiel du .

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Les traces, au cœur du village, du château fondé par les archevêques de Lyon entre 1220 et 1226, remanié au XVe siècle, dépecé au XXe siècle et des fortifications du Bois-d'Oingt : le temps a achevé le travail de destruction amorcé par les révolutionnaires, et les contours de l'antique citadelle ont peu à peu été effacés. Il reste néanmoins un certain nombre de maisons médiévales, et des pans de murs. On distingue deux parties de ce château, l'une datant de Renaud de Forez et l'autre plus tardive datant des XVe et XVIe siècles. Les fossés du château couraient le long de l'actuelle avenue Jean Goujon et de la rue de la République. La tour de la prison fut détruite en 1830, mais un pan de mur arrondi en est encore visible sur la place. Lors de la rénovation de la place Paul-Burricand, les fouilles permirent de mettre au jour le socle d'un gibet (qui fut ensuite reconverti en fontaine, actuellement sur la placette attenante).

- L'ancienne église, fondée au VIIe siècle sous le vocable de Saint-Martin, et dont ne subsiste que le chœur datant du XVIIe siècle, place Paul-Burricand. L'autel d'une chapelle établie en l'honneur de saint Michel en 1482 par Guillaume Romain, seigneur de la Forest à Saint-Laurent-d'Oingt, fut démoli au XIXe siècle à l'occasion d'un déplacement des fonts baptismaux à la requête du cardinal Bonald. Cette église, qui fut autrefois la chapelle du château[30], servit après la Révolution de mairie et de justice de paix.

- Outre l'ancienne église, la présence, autrefois, de chapelles témoignait d'une vie spirituelle, ou en tous cas d'une dévotion certaine. La chapelle de Lorette fut édifiée vers 1658 par la confrérie des Pénitents blancs, dont les membres, encore XIXe siècle, y organisaient des processions. Elle protégeait un cimetière du XVIe siècle ouvert pour recueillir les corps des victimes de l'épidémie de peste qui ravagea le Lyonnais, et en particulier la paroisse du Bois d'Oingt. Elle fut érigée par ordonnance en chapelle de secours le . Là fut ensuite érigé, et inauguré le , un monument élevé à la mémoire des soldats morts pour la patrie en 1870 et 1871. Quoique particulièrement bien située, et d'un intérêt religieux, historique et culturel évident, la chapelle de Lorette fut malheureusement détruite en 1957 pour laisser place à une gendarmerie (laquelle a depuis été transférée ailleurs). Le 'Café de la Chapelle', au coin de la place, rappelle son emplacement.

- L'église actuelle, mise en service en 1868 en remplacement de l'ancienne église, œuvre de l'architecte Claude-Anthelme Benoit[31].

- La chapelle de Saint-Roch, dans l'ancien cimetière, qui fut bâtie au milieu du XVIIe siècle.

- Le château de la Grange de Tanay (propriété privée).

- Le château ou maison forte de Combefort (qui fut vendu par lot pendant la Révolution).

- Le Clos Pichat, propriété de la deuxième moitié du XIXe siècle ayant appartenu à la famille Pichat-Gonnet, léguée par testament à la commune du Bois-d'Oingt par Louis Pichat (1902-1991) à certaines conditions (qu’elle soit maintenue dans sa conception actuelle sans qu’y soit édifiée aucune construction, que l’architecture des bâtiments ne soit pas modifiée, et que la commune l’utilise, exclusivement, à des fins sociales et culturelles).

- Le musée John McGrew, situé dans une maison Renaissance au cœur de l'ancien château du Bois d'Oingt, place de l'ancienne église. Certaines pièces ont été entièrement décorées par le peintre, et abritent les tableaux de l'artiste ainsi que des sculptures, dessins et peintures de Miguel Le Bacon et de Christian Goupil, ses disciples et amis[32].

- Photos du village

La place.

La place. Vue sur Le Bois d'Oingt.

Vue sur Le Bois d'Oingt..jpg.webp) Mairie.

Mairie..jpg.webp) Église Saint-Martin.

Église Saint-Martin. Vue sur l'église Saint-Martin.

Vue sur l'église Saint-Martin..jpg.webp) Clos Pichat.

Clos Pichat..jpg.webp) Place de l'Ancienne Église.

Place de l'Ancienne Église.

Personnalités liées à la commune

- Pierre de Bourbon : fils illégitime de Charles Ier de Bourbon, seigneur du Bois d'Oingt, il devint prêtre, pronotaire du pape en 1488, et mourut en 1490, laissant deux enfants de maîtresse(s) inconnue(s) : Antoinette, bâtarde de Bourbon, laquelle épousa en 1492 Pierre James (ou : Dyenne, Dienne, Dyanne), Capitaine châtelain du Bois-d'Oingt, et Catherine, bâtarde de Bourbon, laquelle épousa en 1492 Pierre Holifant, Archer de la garde du corps de Pierre II de Bourbon et capitaine châtelain de Chamelet[33].

- Pierre (Peter) de James: écuyer anglais d'origine irlandaise, né en 1464 et venu en France lors de la guerre des Deux Roses, il fut capitaine du Bois-d'Oingt, charge qui lui fut donnée par lettres du duc de Bourbon, du . Il épousa la même année, Antoinette de Bourbon, fille aînée de Pierre, bâtard de Bourbon seigneur du Bois-d'Oingt [34].

- François Grolier : secrétaire du roi, seigneur du Bois-d'Oingt, de Belair et du Soleil, né le , décédé le . Élu pour le roi en Lyonnais, huit fois échevin de Lyon, il était fils de Nobel Antoine Grolier, aussi élu pour le roi en Lyonnais, et de Louise de la Fay. Il fut comparé à Valérius Publicolas pour sa charité pour ses concitoyens, et à Appius Claudius pour son zèle pour la religion. Ses armes étaient brisées d'un lambel à trois pendants avec un groseillier pour cimier. Devise : 'nec arbor, nec herba'.

- Pierre Desportes dit de Boisterolles, dit l'Américain (1724 - 1806) : originaire du Bois-d'Oingt et décédé au même lieu, capitaine de milice à Saint-Domingue, il écrivit le à la Maison du Roi pour l'avertir de l'effervescence et de la « fermentation » qui régnait alors à Lyon et dans les trois provinces du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais[35].

- Alexandre de Talleyrand-Périgord : Né le à Paris, décédé le au Bois-d'Oingt, Alexandre Daniel de Talleyrand-Périgord fut, inter alia, conseiller d'État, député à l'Assemblée Nationale de 1815 à 1822 et pair de France[36]

- Théodore Chabert, dit « Salpêtre» (1758-1845): général de division, baron d'Empire, né à Villefranche le , était le fils de maître Jean Chabert. Il servit quinze ans dans le «Bourbonnais infanterie» et fit la guerre d'indépendance américaine, avant de s'établir comme chirurgien au Bois-d'Oingt en 1789. En 1793, il reprit du service pour combattre sous Lyon insurgée. Le baron Théodore Chabert, commandeur de la Légion d’honneur, Grand Croix de Saint Louis, lieutenant-général en retraite, décéda à Grenoble en 1845. Son nom est inscrit sur la 26e colonne de l'Arc de Triomphe à Paris.

- François Elleviou : né à Rennes le et mort à Paris le , chanteur, comédien et librettiste français, François Elleviou possédait une propriété au Bois-d'Oingt, qu'il y avait fait construire. Il abandonna la carrière dramatique au moment de ses plus brillants succès. En 1836, il fut nommé membre du conseil général du Rhône pour le canton du Bois-d'Oingt pour la défense duquel il avait, quelques années auparavant, au moment de l'invasion étrangère, courageusement levé un corps franc[37]. Une attaque d'apoplexie le foudroya le [38]. Une rue porte son nom au Bois-d'Oingt. En 1856, son épouse fit don à la commune du Bois-d'Oingt d'un immeuble important et d'une somme pour la création d'une école gratuite.

- Pierre Berchoux : né au Bois-d'Oingt vers 1773, marchand de profession, il fut emprisonné au bagne de Rochefort après avoir été condamné pour fausse monnaie à 15 ans de travaux forcés. Il s'évada le 22 floréal an XI ()[39].

- Claude-Anthelme Benoit : architecte né à Lyon le et mort à Écully le . On lui doit plusieurs travaux d'architecture dans la région lyonnaise, dont la construction de l'église actuelle du Bois-d'Oingt.

- Sabine de Comberousse : épouse de Charles de Comberousse, elle est l'auteur sous le pseudonyme d'Emma Erwin de poésies, de romans, d'ouvrages d'éducation, et notamment de 'Heur et Malheur', un roman paru chez Hachette en 1890 et dont le Bois-d'Oingt est en partie le décor.

- Fleury Pierre Papillon (1871 - 1954) : médecin né au Bois-d’Oingt (Rhône) le . Qualifié de son vivant du surnom de « médecin des pauvres », le docteur Fleury Pierre Papillon, fut décrit comme ayant été un « homme dévoué, d’une probité exceptionnelle, qui considérait sa profession comme un sacerdoce, d’une bonté proverbiale ». Il décéda le . Son nom fut attribué le , par décision municipale, à l’ancienne rue des Courses existant entre la rue du Quatre-Août et le cours Tolstoï, à Villeurbanne[40].

- Claude-Antoine Sain : médecin et chirurgien au Bois-d'Oingt, maire de Villefranche-sur-Saône en 1792 et premier sous-préfet de l'arrondissement de Villefranche en 1800. Le berceau de la famille Sain se trouve au Bois-D’oingt ou plusieurs de ses membres furent chirurgiens[41].

- Lucien Romier (1885 - 1944) : journaliste, historien, et homme politique, natif de Moiré, Jean Lucien Romier fut rédacteur en chef du journal Le Figaro, membre du Conseil national (1941), puis ministre d'État du au . Après l'Armistice, il se retira dans son château de la Grange de Tanay, au Bois-d'Oingt. Il mourut à Vichy le .

- Georges Pichat (1867 - 1950) : haut fonctionnaire français, vice-président du Conseil d'État (1937), membre de l'Académie des Sciences morales et politiques (1938).

- Louis Pichat (1902 - 1991) : haut fonctionnaire français, conseiller d'État, qui légua le Clos Pichat à la commune du Bois-d'Oingt.

- Louis Pradel (1906 - 1976) : maire de Lyon de 1957 à 1976, issu d'une famille modeste originaire du Bois-d'Oingt. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la maison de sa mère, au Bois-d'Oingt, cacha tout l'équipement en armes et en matériel d'un bataillon d'infanterie. C'est en son souvenir que le Bois-d'Oingt s'est orné d'une multitude de rosiers, qui lui valent la dénomination de village des roses depuis 1980.

- Joannès Dupraz (1907 - 1995) : homme politique français né le et décédé le au Bois-d'Oingt, faisant partie du MRP. Il fut plusieurs fois secrétaire d'État, de 1947 à 1953, et député d'Indre-et-Loire de 1945 à 1958, sous la Quatrième République.

- John McGrew : (vers 1910 - 1999) : peintre, concepteur de dessins animés et pianiste américain installé au Bois-d'Oingt, auteur de fresques sur les murs du village.

- Manu Larcenet (1969) : dessinateur de BD (habitant la commune).

- Ismaël Billy (1987) : écrivain, poète et ténor (habitant la commune).

- André Gonnet (1929) : violoncelliste (habitant la commune).

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes du Bois-d'Oingt se blasonnent ainsi : De gueules au chêne arraché d'or, à la fasce cousue d'azur chargée de trois étoiles d'argent, brochant sur le tout. |

|---|

Notes et références

Notes

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

Références

- Abbé Jolibois, Dissertation sur l’histoire ancienne du pays des Dombes et l’Arrondissement de Trévoux au temps des Celtes, des Romains, et des Bourguignons, Lyon : Imprimerie de L. Boitel, 1846 ; p. 118.

- Odile Faure-Brac, Carte archéologique de le Gaule - Le Rhône 69-1, 2006, (ISBN 2-87754-096-0), p. 168

- http://passerellesdutemps.free.fr/edition_numerique/echantillon_pdf/regionalisme/Lyonnais/corpus/cartulaire_savigny_ainay.pdf

- Le Beaujolais allié de la France, ne devint français qu'à la fin du XVe siècle. Oingt, Sainte-Paule et Saint-Laurent-d'Oingt, mais aussi Ville-sur-Jarnioux se trouvaient à la frontière en Lyonnais. Par contre, Létra et Chamelet dépendaient de la seigneurie du Beaujolais.

- Abbé A. Bérard, Le Bois d'Oingt à travers les âges, avec des illustrations de J. Maillet, Chambon-Feugerolles, imprimerie A. Carradot, 1902.

- Plusieurs 'Artaud de Saint-Germain' sont connus. Il pourrait s'agir d'Artaud le Jeune, né après 1275, chevalier en 1291 à sa majorité de quinze ans, et émancipé en 1299. Édouard Perroy, Les familles nobles du Forez au XIIIe siècle: essais de filiation, Volume 1, p. 740.

- La Grande encyclopédie: Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts, Volume 7; p. 128.

- Marie-Claude Guigue, Topographie historique du département de l'Ain, Bourg, Gromier Ainé, , 518 p. (BNF 30556006, lire en ligne), p. 455.

- Histoire du Beaujolais, Manuscrits inédits des XVIIe et XVIIIe siècles publiés par Léon Galle et Georges Guigues, Mémoires de Louvet, T. II, Lyon, 1903, p. 337.

- M. P. Allut, Étude biographique et bibliographique sur Symphorien Champier, Lyon, Nicolas Scheurig, mdccclix, p. 362

- Charles Fontaine, Ode de l'antiquité et excellence de la ville de Lyon (Réimpression) annotée par William Poidebard, 1557, p. XII. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30446945s

- Monbellet portait; de gueules au mors d'argent, à la bordure douchée d'or. Les armes du Bois d'Oingt sont: de gueules, à l'arbre arraché d'or, à la fasce d'azur brochant et chargé de trois étoiles d'or.

- Louis Moreri, Le grand dictionnaire historique, ou Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane. Tome 3, Éditeur: les libraires associés (Paris), 1759, p. 609.

- Cf. E. Gruter, La naissance d'un grand vignoble: Les seigneuries de Pizay et Tanay en Beaujolais au XVIe et au XVIIe siècles, Lyon, 1977

- Varax, Paul de. Généalogie de la Famille de Pomey par les femmes, ses fiefs et seigneuries. Lyon : Imprimerie Watener & Co., MBCICCXCIX ; p. 113.

- Justices seigneuriales du Lyonnais, (1529 - 1791), Répertoire numérique détaillé établi par Annie Charnay, conservateur, Publié avec le concours de Patrick Feillens, secrétaire de documentation, sous la direction de Philippe Rosset, conservateur général, directeur des Archives départementales du Rhône, Conseil Général du Rhône, Lyon, 1990, p. 34.

- Jacques Gonnet, Desportes l'Américain, un témoin en Beaujolais après la prise de la Bastille, Académie de Villefranche en Beaujolais, p. 9.

- Archives départementales du Rhône, 1/B/25 Copie conforme

- Confédération de Lyon, 30 mai 1790, Lyon:Imprimerie Aymé de la Roche, 1790, p. 53.

- Cf. inter alia, Dr Gonnet, Chansons populaires en patois du Bois-d'Oingt, Revue des Patois, T. 1, 1887, p. 129-131.

- « C’est définitif : le Val d’Oingt se fera à trois », Le Progrès, (lire en ligne)

- « Jean-Yves Trincat, maire délégué du Bois-d’Oingt présente sa démission », Le Progrès, (lire en ligne)

- « Véronique Montet, élue maire déléguée du Bois-d’Oingt », Le Progrès, (lire en ligne)

- « Pascal Terrier, maire de Val d’Oingt, installe son conseil municipal », sur Le Progrès,

- Réunion publique du 18 mai Réunion publique du 18 mai 2010, Synthèse du diagnostic, présentation du PADD et 1re traduction dans le zonage. http://www.leboisdoingt.org/archive/plu_bois_oingt/BdO_18mai2010_reu%20pub.pdf

- L'organisation du recensement, sur le site de l'Insee.

- Calendrier départemental des recensements, sur le site de l'Insee.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 20062007 2008 2009 2010 2011201220132014 .

- "Ce jourd’huy 31 mai 1751 a été faitte avec les cérémonies solennelles prescrites dans le rituel la bénédiction de la 4e cloche du Bois d’Oingt pesant 8 quintaux. Cette bénédiction a été faite par moy soussigné accompagné de messires les curés de Frontenas, vicaires de Bagnols et du Bois d’Oingt. Le parrain messire Louis Croppet de Varissan, seigneur d’Irigny… et autres lieux la marraine Dame Jeanne Marguerite Pupil veuve et héritière de M. Barthélémy Joseph Hesseler baron de Bagnols et de Marzé, seigneur de cette paroisse…belle-mère dudit seigneur d’Irigny absente à cause de son infirmité présente pour elle demoiselle Marie de Costal épouse de sieur Claude Sain procureur d’office desdites terres qui ont signé avec nous. Girarde, curé de Bagnols." Relevé aux archives départementales du Rhône cote F°108. N.B. : l'orthographe de l'époque a été respectée. Voir la généalogie ascendante et descendante de la famille Pupil étudiée par l'association C.G.M. Cercle de Généalogie de Mions (69780) http://genealogiemions.free.fr

- Léon Charvet (1830-1916), Lyon artistique. Architectes : notices biographiques et bibliographiques avec une table des édifices et la liste chronologique des noms, 1899, p. 23.

- « leboisdoingt.org/boisdoingt/pe… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Généalogie de la Maison Royale de France, http://www.genroy.fr/bourbon.htm.

- Peu après 1513, Charles, connétable de Bourbon, lui fit don de la seigneurie de Quirielle (Barrois - Allier), en compensation de la charge de capitaine du Bois-d'Oingt qui lui avait été retirée.

- Archives Nationales, 1/5 2-796, lettres et placets adressées au ministre de la Maison du Roi, O/1/595/pièce 397. Il signait 'de Boisterolles' du nom d'un territoire maintenant situé sur la commune du Bois d'Oingt et de Légny, où il possédait des vignes, vraisemblablement pour se distinguer de son cousin seigneur de la Forêt à Saint-Laurent-d'Oingt.

- Base de données des députés français depuis 1789, http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=11510.

- Encyclopédie des Gens du Monde, Répertoire universel des sciences, des lettres et des arts; avec des notices sur les principales familles historiques et sur les personnages célèbres, morts et vivants, Artaud de Montord, Volume 9, Partie 1, p. 375.

- Arthur Pongin, Figures d'Opéra Comique, Madame Dugazon, Elleviou, Les Gavaudan, Paris, Tresse, 1875, p. 138.

- http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/F7%2010226-10237.pdf

- Bruno Permezel, Villeurbanne : 27e ville de France : histoire des rues, histoire des noms, 1994. Bulletin municipal de Villeurbanne, no 300, novembre-décembre 1955.

- La dispersion fit essaimer des avocats, des fabricants d’étoffes et même un maire de Lyon. Le 29 octobre 1754, Claude Antoine Sain, bourgeois du Bois-D’oingt, chevalier de Saint- Louis, chirurgien des armées du roi, épousa Madeleine-Fleurie d’Arod, fille de Benoit d’Arod, chevalier, seigneur de Pierrefiland et de Benoit Vernay.