Langues mandées

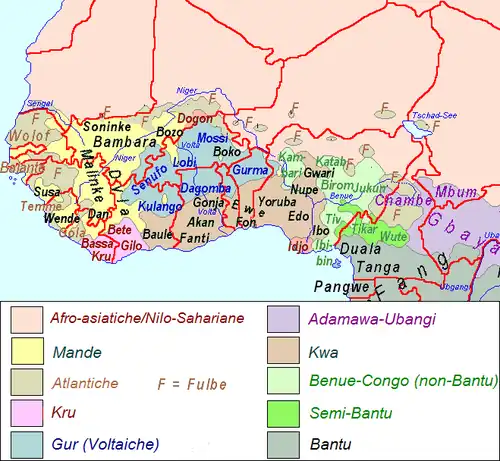

Les langues mandées sont une branche de la famille de langues nigéro-congolaises. Elles sont parlées par plus de 30 millions de locuteurs, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Et très légèrement à l’extrême nord du Bénin, du Libéria et de la Sierra Leone, à l’est de la Guinée-Bissau mais les langues mandées y sont très minoritaires.

| Langues mandées | |

| Pays | Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Sierra-Leone |

|---|---|

| Région | Afrique de l'Ouest |

| Classification par famille | |

|

|

Cette famille comprend notamment l'ensemble des langues mandingues, qui présentent un continuum linguistique et dont mêmes les variantes les plus éloignées restent mutuellement intelligibles : le bambara (bamanakan), le dioula (dioulakan), le malinké de l’Est, de Kita et de l’Ouest (maninka), le mandinka (mandingue, mandingo), le kagoro, etc., ainsi que d’autres langues telles que le kpèllé, le soninké et bozo, le mendé, le soussou le jalonké, et le san, etc.

Étymologie

Le terme « mandé » fait référence à l'ancien Empire du Mali d'où ces langues sont supposées provenir. Il s'agit d'une construction de savants européens, initiée en 1854 par le missionnaire allemand Sigismund Koelle dans son Polyglotta Africana (en). Il y mentionne treize langues sous le titre « North-Western High-Sudan » ou « mandenga ». « Mandé » provient d'une segmentation erronée du terme « mandenka », « habitant du pays Manden » (Koelle a analysé -nka comme le suffixe, alors que le suffixe signifiant « habitant » est simplement -ka)[1].

Histoire

L’extension actuelle des langues mandées résulte du mouvement de la population vers le sud lors du dessèchement du Sahara dès le quatrième millénaire avant Jésus-Christ[2], et plus tard, de l’expansion de l’Empire du Mali par les conquêtes de l’empereur Soundiata Keïta au XIIIe siècle et du rôle considérable joué depuis des siècles par les Mandingues dans les circuits commerciaux ouest-africains[3].

Classification externe

Les langues mandées ne partagent pas les traits morphologiques les plus caractéristiques des langues nigéro-congolaises, comme le système de classes nominales. Leur place dans cette famille est ainsi régulièrement remise en question.

Classification interne

Historique

Le premier véritable essai de classification des langues mandées est effectué en 1901 par le linguiste français Maurice Delafosse. Il distingue deux groupes : l'un au nord qu'il nomme mandé-tan et l'autre au sud qu'il nomme mandé-fu. Cette distinction provient de l'usage qui est fait par les langues du nord du terme tan pour le nombre dix, alors les langues du sud utilisent le terme fu[4].

En 1924, Louis Tauxier note que cette distinction n'est pas fondée et qu'il existe au moins un troisième sous-groupe qu'il nomme mandé-bu[5]. Ce point de vue est repris en 1953 par André Prost, qui propose de séparer les langues des groupes est et sud des langues du groupe sud-ouest[6]. Le principe d'une séparation en trois groupes est également soutenu par William Welmers, qui publie en 1958 une étude basée sur la méthode glottochronologique. Il y sépare les langues en trois sous-groupes : nord-ouest, sud et est[7]. C'est cette classification que suit Joseph Greenberg en 1963 dans The Languages of Africa. Long (1971) et G. Galtier (1980) retiennent également, malgré des différences notables, une classification en trois groupes.

La classification de R. Kastenholz (1997) comprend quatre sous-ensembles, regroupés deux par deux : est et sud-est d'une part, sud-ouest central (le plus important, incluant notamment toutes les langues mandingues) et nord-ouest d'autre part. Une des classifications les plus récentes est celle de Valentin Vydrine (2009). Elle est faite à partir de la méthode glottochronologique de Maurice Swadesh et les résultats sont très proches de ceux obtenus par R. Kastenholz. En plus de cela, cette classification a l'avantage de présenter les distances chronologiques entre les principales langues du groupe. La classification la plus récente de la famille mandé est celle de V. Vydrine[8] et se base sur la méthode de la « glottochronologie améliorée » de Sergueï Starostine. Selon cette classification, la profondeur de la famille mandé est d'environ 5300 ans, et ses deux grandes branches sont ouest (groupes mandingue + mokolé + vaï-kono + jogo ; sud-ouest + sosso-dialonké; soninké-bozo; bobo ; samogho) et sud-est (sud : dan, guro, tura, yaure, mano, wan, mwa, beng, gban ; est : san, bisa, busa + boko + bokobaru, kyenga, shanga).

Sous-groupes

Si la division de la famille linguistique en macro-groupes fait débat, l'existence d'ensembles de petite taille bien différenciés est relativement consensuelle. La plupart des auteurs s'accordent ainsi à distinguer onze sous-groupes de langues mandées :

- Le groupe mandingue est l'ensemble le plus important, tant en nombre de locuteurs que dans son extension géographique. Il s'agit d'un continuum linguistique qui ne permet pas de tracer de limites claires entre les langues et explique une certaine tendance à considérer toutes les variétés mandingues comme des dialectes d'une seule et même langue. Les principales langues mandingues sont le bambara au Mali, le dioula en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, le mandinka au Sénégal et en Gambie et le maninka en Guinée et au Mali. La parenté entre le groupe mandingue et les groupes mokolé et vaï-kono est établie et l'ensemble de ces langues est parfois appelé « grand mandingue ».

- Le groupe mokolé rassemble plusieurs langues minoritaires de Guinée (mikhiforé, kakabé, lélé), ainsi que le koranko, également parlé en Sierra Leone. Les locuteurs de ces langues occupaient certainement des espaces bien plus vastes il y a quelques siècles, notamment dans le Fouta-Djalon avant la conquête peule.

- Le groupe vaï-kono comprend le vaï, au Liberia et en Sierra Leone, et le kono, en Sierra Leone.

- Le groupe djogo-djéri est très dispersé et ne comprend que quelques milliers de locuteurs. Le djogo (ou ligbi) est parlé en Côte-d'Ivoire et au Ghana, le djéri (ou djéli) en Côte-d'Ivoire et le blé (ou djalkouna) dans un seul village au Burkina Faso.

- Le groupe soussou-dialonké comprend deux langues souvent considérées comme les dialectes d'une même langue. Le soussou est parlé en Guinée (c'est l'une des trois langues nationales), ainsi qu'en Sierra Leone. Le dialonké (ou yalunka) est bien plus minoritaire et dispersé, à la frontière entre le Sénégal, le Mali et la Guinée, ainsi qu'à la frontière entre ce pays et la Sierra Leone.

- Le groupe sud-ouest rassemble notamment le mendé, parlé en Sierra Leone, et le kpèllé, parlé au Liberia et en Guinée, ainsi que plusieurs langues minoritaires de ces trois pays (loko, gbandi, loma).

- Le groupe soninké-bozo. Le soninké est la langue de l'Empire du Ghana, aujourd'hui principalement parlée au Mali et dans le sud-est du Sénégal. Le bozo est un ensemble de dialectes maliens relativement proches.

- Le groupe bobo ne comprend qu'une seule langue, le bobo, parlée dans l'ouest du Burkina Faso.

- Le groupe samogho rassemble des langues assez divergentes parlées des deux côtés de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso.

- Le groupe sud comprend le dan (ou yacouba), parlé en Côte-d'Ivoire et au Liberia, ainsi que plusieurs autres langues ivoiriennes de moindre importance.

- Le groupe est se trouve clairement isolé géographiquement des autres groupes. Il comprend deux langues du Burkina Faso, le samo et le bissa, ainsi que l'ensemble des parlers boussa, parlés à la frontière entre le Bénin et le Nigeria.

Arbre généalogique

| mandé |

| ||||||||||||

Répartition géographique

Les langues mandées sont parlées dans les pays suivants :

Écriture

L’écriture n’ko, développée par Souleymane Kante pour les langues mandé, est largement utilisée en Guinée, mais aussi dans les autres pays ayant une population mandingue importante[9].

L'écriture winanckôkrousè, très peu connue, a été développée par l'Ivoirien Dr. Souleymane Chérif alias Dr. Biyayaibe Nbasolômon Bamba. Le Winanckôkrousè est aussi adaptable à toute langue africaine[10].

Liste des langues

Notes et références

Notes

Références

- (en) Valentin Vydrine, « Who Speaks "Mandekan"? A Note on Current Use of Mande Ethnonyms and Linguonyms », MANSA Newsletter, no 29, 1995-96, p. 6-9. (lire en ligne)

- Valentin Vydrin. On the problem of the Proto-Mande homeland // Вопросы языкового родства – Journal of Language Relationship 1, 2009, pp. 107-142.

- « Le Marka dans l'ensemble dialectal mandingue » de Mohamadou Diallo

- Maurice Delafosse, Essai de manuel pratique de la langue mandé ou mandingue, Paris, Leroux, , 304 p. (lire en ligne)

- Louis Tauxier, Le Noir de Bondoukou, Paris, Leroux,

- André Prost, « Les langues mandé-sud du groupe mana-busa », Mémoires de l'Institut français d'Afrique Noire, Dakar, , p. 182.

- (en) William E. Welmers, « The Mande languages », dans Linguistic Language Studies: 9th round table meeting, Washington D.C., W. Austin, , p. 9-24.

- Langues mandé sur la page web du Musée d'Anthropologie et d'Ethnographie, St. Petersbourg

- Son inventeur a publié une vingtaine d'ouvrages en n'ko (mandén fodoba-kan), notamment un dictionnaire de 6 000 mots et des livres d'histoire mais aussi des livres de sciences.

- The mandingo academy.

- Système alphabétique de la langue ligbi

Annexes

Bibliographie

- Delafosse, Maurice (1901) Essai de manuel pratique de la langue mandé ou mandingue. Paris, Leroux, 304 p.

- Delafosse, Maurice (1904), Vocabulaires comparatifs de plus de soixante langues ou dialectes parlés à la Côte d'Ivoire et dans les régions limitrophes, avec des notes linguistiques et ethnologiques. Paris, Leroux. 285 p.

- Greenberg, Joseph H. (1963), The Languages of Africa, International Journal of American Linguistics, 29, 1, part 2.

- Greenberg, Joseph H. (1966), The Languages of Africa (2nd ed. avec additions et corrections), Bloomington, Indiana University.

- Nazam HALAOUI, Kalilou TERA, Monique TRABI (1983) Atlas des langues mandé-sud de Côte d'Ivoire, Abidjan, ACCT-ILA.

- Vydrin, Valentin, On the problem of the Proto-Mande homeland, Вопросы языкового родства – Journal of Language Relationship, 1, 2009, p. 107–142.

- Welmers, William E.(1971), Niger-Congo, Mande. In Linguistics in Sub-Saharan Africa (Current Trends in Linguistics, 7), Thomas A. Sebeok, Jade Berry, Joseph H. Greenberg et al. (eds.), 113–140, The Hague, Mouton.