L'Ingénu

L’Ingénu est une œuvre de Voltaire parue en 1767, étiquetée généralement comme conte ou roman philosophique. Voltaire y raconte les aventures d’un Huron (« l’Ingénu ») qui, arrivé en France, regarde la vie française avec candeur, innocence et naïveté. Il est engagé dans une histoire d'amour et se trouve confronté à de multiples difficultés face aux pouvoirs religieux et tyranniques du siècle de Louis XIV.

| L’Ingénu | |

| |

| Auteur | Voltaire |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | Conte philosophique |

| Date de parution | 1767 |

| Chronologie | |

L'œuvre tient à la fois de l’apologue et du conte philosophique par les thèmes abordés comme la vérité dogmatique opposée à la raison ou l'état de nature. Elle relève aussi du conte satirique par la dénonciation des abus de pouvoir avec l'embastillement et la contrainte religieuse, ainsi que la critique sociale avec la justice bafouée, l'administration lente, inefficace et corrompue[1]. L'œuvre relève également du roman : roman d'apprentissage, et surtout du roman sensible qui différencie L'Ingénu des autres contes de Voltaire par le traitement dramatique et émouvant des thèmes de l'amour contrarié et du destin funeste de l'amoureuse, âme pure victime de l'immoralité des puissants. Voltaire présente l'histoire comme « véritable » et l’attribue au père Quesnel, un janséniste (ce qui est particulièrement ironique, au vu de ce que l’ouvrage rapporte).

Résumé

Cette œuvre comprend vingt chapitres, dont les sept premiers et les deux derniers se passent en Bretagne, le huitième sur la route de Paris, et les autres à Paris.

En Bretagne, le prieur de Kerkabon vit près de Saint-Malo, avec sa sœur, Mlle de Kerkabon, dans le prieuré de la Montagne fondé par saint Dunstan (à rapprocher de saint Brendan (484-578)). Ils rencontrent un Huron (un Indien du Canada) surnommé « l'Ingénu » parce qu'il « dit toujours naïvement ce qu'il pense »[2]. Le prieur et sa sœur sont persuadés d'avoir retrouvé là leur neveu[3] et décident de l'adopter. Ils le convertissent au catholicisme[4] et le convainquent de se faire baptiser[5]. Mais il est amoureux de Mlle de Saint-Yves[6], qui se trouve être sa marraine[7]. Il veut se marier avec elle, ce qui est interdit par la religion chrétienne. Pour éviter tout problème lié à cet amour interdit, l'abbé de Saint-Yves envoie Mlle de Saint-Yves (sa sœur) au couvent[8]. Ensuite, le prieuré est attaqué par les Anglais[9]. L'Ingénu s'illustre pendant cette victorieuse bataille, ce qui lui permet de devenir un héros[10]. Il décide de profiter de sa nouvelle renommée pour se rendre à Versailles et demander directement au roi la main de Mlle de Saint-Yves[11].

Sur son chemin, il rencontre des protestants persécutés à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. Il parle ensuite avec eux de leurs conditions de vie, et du pouvoir de l'Église sur le roi, ce qui l'émeut. Malheureusement, un espion les entend et informe le roi de la discussion qu'il a épiée[12].

Arrivé à Versailles, il réclame la libération de Mlle de Saint-Yves du couvent où elle a été mise, ainsi qu'une unité de cavalerie et la cessation des persécutions contre les protestants[13]. Cependant, à la suite des propos qu'il avait tenus aux protestants croisés sur son chemin, il est embastillé[14] et partage sa cellule avec Gordon, prisonnier janséniste de Port-Royal[15] - [16]. Gordon devient un maître pour l'Ingénu : il lui apprend la physique, la science, mais surtout la philosophie, ce qui permettra au Huron de penser par lui-même et de se former un esprit critique. Il découvre également l'art au contact de Gordon, particulièrement le théâtre de Molière[17]. L'Ingénu parvient, quant à lui, à convaincre Gordon ne plus adhérer à l’idéologie janséniste[18].

L'abbé de Kerkabon et Mlle de Kerkabon, sans nouvelles de leur neveu, décident de se rendre à Paris pour lui porter secours, mais leurs démarches n'aboutissent pas[19]. Entre-temps, Mlle de Saint-Yves se voit contrainte d'épouser le fils du bailli[20], mais elle s'enfuit le jour du mariage pour retrouver son amant[21]. À Versailles elle apprend qu'il a été enfermé à la Bastille[22]. Sur les conseils du père Tout-à-tous, elle va voir M. de Saint Pouange, le seul capable d'obtenir sa libération[23]. Elle lui demande donc d'obtenir la libération de l'Ingénu mais l'homme pose une condition : elle doit devenir sa maîtresse[24], ce qu'elle refuse. Finalement, M. de Saint Pouange la violera[25]. Elle obtient ainsi la libération de son amant, qui réclame aussi celle de Gordon devenu son ami[26]. Il est également libéré et ils repartent tous les trois retrouver leur famille. Mais l'intense douleur d'avoir ainsi perdu sa vertu[27] et plusieurs erreurs médicales[28] - [29] causent la mort de Mlle de Saint-Yves. Juste avant qu'elle ne meure, un courrier de Versailles annonce que Gordon et l'Ingénu sont conviés pour réparer la disgrâce qu'ils avaient subie[30], ce que l'Ingénu refuse violemment[31]. M. de Saint Pouange, pas encore au fait de la mort de Mlle de Saint-Yves, se rend chez elle dans l’espoir de la « revoir »[32]. Il apprend sa mort une fois sur place. Se sentant responsable de cette tragédie, il offre à l'Ingénu de réparer son tort, ce que celui-ci refuse d'abord, mais finira par accepter avec le temps : il deviendra officier[33].

Étude

Au sein du récit

En 1685, Louis XIV manifeste son despotisme lorsqu’il révoque l’édit de Nantes, sous l’influence de conseillers et d'administrateurs rétifs à lui exposer la vérité sur les intimidations commises contre les huguenots, et souvent intéressés par les bénéfices qu'ils pouvaient tirer de la confiscation de leurs biens. L’histoire de l’Ingénu se déroule quatre années plus tard et dénonce les méfaits et désastres de cette révocation.

Lors de l’écriture

La rivalité coloniale entre la France et l’Angleterre aboutit au XVIIIe siècle à la guerre de Sept Ans, de 1756 à 1763. C’est cette guerre désastreuse qui change le destin de la France puisqu’elle se solde par la destruction de l’Empire colonial français, entièrement cédé aux Britanniques lors du traité de Paris en 1763. Voltaire ironise sur cette défaite dans son conte, notamment au chapitre 2 (les propos prophétiques de Madame de Kerkabon seront démentis par l’histoire « Nous leur prendrons la Jamaïque et la Virginie avant qu’il ne soit peu de temps ».) Voltaire n’a jamais eu beaucoup de respect pour la colonie française du Canada, mais déplore cependant sa perte et l’affaiblissement de la puissance française.

Synthèse

L’histoire se déroule en 1689. Lorsque Voltaire écrit ce conte, en 1767, la situation est inversée. Les jésuites ont été expulsés et ce sont les jansénistes qui évoluent dans les sphères du pouvoir. Ainsi, en découle la moralité de Voltaire : ce ne sont donc ni les jansénistes ni les jésuites qu’il faut condamner mais toute forme de fanatisme religieux.

L’Ingénu

L’Ingénu est un indigène du Canada (un Huron), qui débarque en Bretagne, à la baie de Saint-Malo. Il fait tout de suite connaissance avec les Kerkabon, qui le logent et en quelque sorte, l’adoptent. En effet, l’abbé de Kerkabon découvre qu’il est son oncle.

L’Ingénu a de nombreuses qualités malgré une éducation limitée (en écho au mythe du bon sauvage) et surprend par son charisme, lequel fera succomber Mlle de Saint-Yves. Mais l’amour entre ces deux protagonistes est impossible. En effet, Mlle de Saint-Yves doit être la marraine de l’Ingénu quand il sera baptisé, ce qui, selon les préceptes catholiques, entraîne un interdit. Cet amour impossible conduira Mlle de Saint-Yves à mourir tragiquement.

L’Ingénu est un conte philosophique. Dès le début de l’œuvre, le personnage éponyme avoue à ses proches qu’il « dit et fait tout ce qu’il pense ». Mais au fur et à mesure de l’œuvre, l’Ingénu va acquérir des connaissances et pourra ainsi adopter un comportement totalement autonome ; l’éducation qui lui faisait défaut est acquise au contact de Gordon, et la fusion de qualités innées et des connaissances acquises feront de lui « un guerrier et philosophe intrépide » (chapitre XX).

Mlle de Saint-Yves

Sœur de l’abbé de Saint-Yves, elle devient la marraine de l’Ingénu, puis sa maîtresse. Elle sacrifiera son honneur en donnant son corps afin de sauver son amant de la Bastille. Ne se sentant plus digne de devenir l’épouse de l'Ingénu, elle mourra.

Gordon

Gordon est le compagnon de cellule du Huron à la Bastille. Il se présente comme un religieux très pieux, converti au jansénisme et ayant un savoir touchant aussi bien les sciences que les lettres. Il deviendra maitre du Huron, qui va s'instruire tout au long de son séjour à ses cotés, et il finira également par apprendre de l'Ingénu et de ses pensées.

Les Kerkabon

L’abbé de Kerkabon est un ecclésiastique généreux apprécié dans la région. Sa sœur, Mlle de Kerkabon est une femme croyante aimant les plaisirs de la vie ; avant de savoir que l'ingénu est son neveu, elle sera avec Mlle de St Yves amoureuse de celui-ci. La scène de la rencontre et du début de l’histoire se passe dans un port de Basse-Bretagne, le même où vingt ans plus tôt le frère des Kerkabon et sa femme partirent en expédition au Canada pour la France et y disparurent quelque temps plus tard. Les Kerkabon se promènent dans ce port avec nostalgie, tous deux affligés par la disparition de leur frère, et aperçoivent un navire anglais duquel sort un jeune homme se nommant « l’Ingénu » et se disant huron. Séduits par son charisme, ils le recueillent et l’hébergent. Les Kerkabon seront d’une extrême bonté et d’un excellent recours tout au long de l’aventure. L’affection générale sera d’autant plus renforcée que les Kerkabon découvriront par hasard que l’Ingénu n’est autre que leur neveu. Cette découverte a lieu avec celle du portrait du frère des Kerkabon et sa femme. Voltaire fait la satire de l'Église en ridiculisant la religiosité de forme des Kerkabon dès l'incipit de son œuvre, mais en soulignant des côtés sympathiques qui ne doivent rien à leur dévotion.

Le bailli

Le bailli est un représentant du roi en province, il est responsable de la justice. Il est présenté comme idiot et c’est une satire de la monarchie que fait ici Voltaire. Il utilise souvent pour le décrire des adjectifs comme « impitoyable », « l’imposant ». De plus il veut marier son fils à Mlle de Saint Yves et pour cela enverra l’Ingénu à la Bastille pour jansénisme. Il demande tout le temps le pourquoi du comment et est d'ailleurs désigné à de nombreuses reprises dans le roman comme « l'interrogeant bailli ».

Le père Tout-à-Tous

L’onomastique est toujours intéressante à étudier, mais en reste complexe…

- Saint Paul a écrit dans Épître aux Corinthiens : « Je me suis fait tout à tous pour les sauver tous ».

- Référence possible à Toutatis, nom gaulois divin signifiant « le père de la tribu ». Voltaire aurait utilisé cette définition pour faire surgir un nouveau paradoxe. Non seulement le père Tout-à-Tous encombre son argumentation de nombreux contresens mais en plus, son nom peut avoir différentes significations.

- Son nom peut également faire penser à une devise jésuite, « s’oublier complètement pour être tout à tous », devise qui a servi à Voltaire pour donner un nom pratique à un personnage jésuite.

Le lecteur peut être amené à penser à un non-respect des dogmes religieux : par exemple, un total dévouement vis-à-vis de la gent féminine… C’est une appellation purement ironique. Ce prêtre serait totalement dévoué à la société, au peuple, agissant comme un père pour eux (double sens : père → protecteur // père → homme d’Église).

L'influence de la religion sur le pouvoir politique

L’influence des jésuites sur le pouvoir politique et sur Louis XIV est soulignée par les actions du père de La Chaise, confesseur de Louis XIV. Celui-ci est présenté au chapitre VIII comme le responsable de la persécution des protestants, mais également au chapitre IX comme un des responsables de l’incarcération de l’Ingénu à la Bastille, à la suite de la réception d’une lettre par un de ses espions, lui aussi jésuite et présenté au chapitre VIII, qui aperçoit l’Ingénu avec des protestants.

Le laxisme dans l’exercice de la casuistique

Le père Tout-à-tous (nommé ainsi d’après les paroles de saint Paul, « Je me suis fait tout à tous pour les sauver tous » dans l’Épître aux Corinthiens) est l’incarnation de la casuistique pernicieuse exercée par les jésuites, lorsque Mlle de Saint-Yves, désespérée à la suite de la proposition immorale de Saint-Pouange, vient le consulter. Celle-ci, décrite avec le registre pathétique et de nombreuses interventions du narrateur pour souligner sa vertu, son désespoir, et la cruauté du dilemme auquel elle fait face (rythme binaire, parallélismes de construction soulignant l’équilibre entre les deux choix et antithèses soulignant leur opposition), ne trouvera auprès du père Tout-à-tous qu’un conseil pernicieux que celui-ci refusera, d’ailleurs, d’assumer ; ce dernier, sous couvert d’une relation bienveillante et paternelle (attestée par les expressions « Ma fille », « Mon père »), profitera de sa faiblesse pour l’influencer dans la direction du vice, sous des prétextes fallacieux (utilisation de l’impératif exprimant en fait une relation de domination).

La première réaction du père Tout-à-tous est celle de l’indignation, mêlée à des préjugés (« c’est à coup sûr quelque janséniste ») ; celui-ci promet avec exagération en une réaction arbitraire (emploi du futur simple, lexique péjoratif, hyperboles, arguments ad hominem et utilisation d’une périphrase pour désigner la Bastille) et manipule pour obtenir le nom de la personne coupable (on pourrait rapprocher cela de l’Inquisition), mais se désengage dès qu’il connaît le nom de la personne visée, en un revirement soudain et ridicule. Au regard de la situation sociale du coupable, il en excuse les pêchés, et son réquisitoire se transforme en apologie de Saint-Pouange (rythme ternaire, répétition de « bien » et « bon », allant même jusqu’à blâmer la victime (« il faut que vous ayez mal entendu »)). À la suite de l’insistance de Saint-Yves, il se lance dans une parodie d’argumentation qui, quoique apparemment structurée et crédible (« Premièrement… Secondement… » étant des connecteurs logiques semblant organiser l’argumentation et procéder par accumulation, mais qui constituent plutôt ici une juxtaposition sans progression logique), est extrêmement fallacieuse si on la regarde de près. Déplaçant la question de l’immoralité successivement au vocabulaire (premièrement), à l’état civil (secondement par un syllogisme, contredisant d’ailleurs premièrement), et à l’intention (troisièmement, un autre syllogisme dont la conclusion est sous-entendue), tentant presque de culpabiliser Saint-Yves malgré l’aspect accommodant du raisonnement, il se trahit par des tournures révélatrices (« qu’il faut toujours éviter autant qu’il est possible ») et par des termes paradoxaux (« rien n’est plus honnête »). Enfin, il fait appel à un exemple, bien qu’il affirme qu’il en existe de nombreux autres. Citant saint Augustin (improbable argument d'autorité) par un opportunisme qu’il tente maladroitement d’excuser (« Soyez sûre, ma fille, que quand un jésuite vous cite saint Augustin, il faut bien que ce saint ait pleinement raison. »), la parabole qu’il invoque est particulièrement mal choisie, au vu des termes utilisés (« vieux richard », « péché immonde ») et étant donné que son dénouement ne va pas du tout dans le sens de la thèse soutenue par Tout-à-tous (ce qu’il concède « Il est vrai que le vieux richard la trompa, et peut-être même son mari n’en fut pas moins pendu », avant un renversement argumentatif « mais elle avait fait tout ce qui était en elle pour sauver sa vie. » qui parodie à nouveau la tendance des jésuites à s’intéresser aux intentions sans regarder le résultat). Tout cela pour conclure en se dégageant, et en refusant d’assumer un conseil qu’il ne reconnaît même pas avoir donné (« Je ne vous conseille rien »), pour enfin rappeler la doctrine jésuite « à sa plus grande gloire » (« ad majorem Dei gloriam »), mais associée ici à un indéfini (« tout ») qui fait référence à l’acte impur que va devoir commettre Saint-Yves, prétendument donc à la gloire de Dieu.

La critique de la doctrine janséniste

Elle est annoncée par l’attribution de L’Ingénu à un janséniste par Voltaire. En effet, outre les nombreux sous-entendus grivois que l’œuvre contient, qui ridiculisent son auteur prétendu, la critique du jansénisme, illustrée par la « conversion » de Gordon par l’Ingénu, est en totale opposition avec les opinions de l’auteur apocryphe.Si la rencontre fortuite à la Bastille entre Gordon et l’Ingénu place celui-ci en position d’élève et celui-là en position de maître, leur relation va progressivement s’équilibrer dans une amitié réciproque, voire par moments s’inverser ; l’Ingénu, dont l’esprit est clair et pur, remet en cause les préjugés de la pensée de Gordon avec une naïveté lui conférant une clairvoyance inouïe.

Plus largement, l’Ingénu, en prison avec Gordon, va évoluer (on retrouve ici une idée de roman d'apprentissage) et, ce faisant, va remettre en cause de nombreuses conceptions du monde. L’Ingénu, comme Candide dans le roman éponyme (« Il faut cultiver notre jardin. »), préfère l’action concrète à une spéculation métaphysique et philosophie vaine que Gordon incarne, et qu’il finit par renier.

- « Serait-il bien vrai, s’écria-t-il, que je me fusse rendu réellement malheureux pour des chimères ? Je suis bien plus sûr de mon malheur que de la grâce efficace. J’ai consumé mes jours à raisonner sur la liberté de Dieu et du genre humain ; mais j’ai perdu la mienne ; ni saint Augustin ni saint Prosper ne me tireront de l’abîme où je suis. » (Gordon, chapitre XIV)

De même, cette philosophie vaine apparaît comme bien futile comparée à des problèmes bien plus immédiats.

- « L’absence augmente toujours l’amour qui n’est pas satisfait, et la philosophie ne le diminue pas. » (chapitre XIV)

La critique de la hiérarchie sociale

La cour et l’administration versaillaise, dans tout leur arbitraire et leur injustice, sont également critiquées par l’Ingénu, notamment par le chapitre IX. Le garde que l’Ingénu a rencontré alors qu’il souhaitait s’entretenir avec le roi, par un raisonnement strict tournant vers l’absurde, descend dans la hiérarchie et empile les intermédiaires (il faut parler au premier commis de M. Alexandre, premier commis de Mgr de Louvois représentant Sa Majesté ; on note la récurrence de l’expression « C’est comme si vous parliez à… » ainsi que l’ironique « Ils vont donc chez ce monsieur Alexandre, premier commis, et ils ne purent être introduits; il était en affaire avec une dame de la cour, et il y avait ordre de ne laisser entrer personne. » qui préfigure les péripéties à venir). Et, comble de l’absurde et de la disproportion, pendant que l’Ingénu victorieux contre les Anglais tente de trouver son chemin dans ce labyrinthe, deux lettres, arrivées à peu près en même temps que l’Ingénu (« L’Ingénu et la lettre arrivèrent presque en même temps à Versailles. », chapitre VIII) font en un paragraphe ce que l’Ingénu, en un chapitre, n’aura pas réussi à faire.

- « Ce même jour, le révérend père La Chaise, confesseur de Louis XIV, avait reçu la lettre de son espion, qui accusait le Breton Kerkabon de favoriser dans son cœur les huguenots, et de condamner la conduite des jésuites. Monsieur de Louvois, de son côté, avait reçu une lettre de l’interrogeant bailli, qui dépeignait l’Ingénu comme un garnement qui voulait brûler les couvents et enlever les filles. » (chapitre IX)

De même, la corruption, au travers du personnage de Saint-Pouange, libertin débauché qui obtiendra cependant une rédemption symbolique à la fin du chapitre XX, est critiquée ; la cour est vue comme pervertissant et ignorant le héros et l’héroïne, purs et braves, pour mieux prêter attention aux personnages vils.

D’autres critiques ponctuelles émaillent L’Ingénu : par exemple, dans une logique de règlement de comptes, Voltaire s’en prend aux geôliers de la Bastille auxquels il a personnellement eu affaire, au chapitre XVIII.

- « Son cœur n’était pas endurci comme celui de quelques honorables geôliers ses confrères, qui, ne pensant qu’à la rétribution attachée à la garde de leurs captifs, fondant leurs revenus sur leurs victimes, et vivant du malheur d’autrui, se faisaient en secret une joie affreuse des larmes des infortunés. » (chapitre XVIII)

Il citera aussi un de ses poèmes épiques, La Henriade, dans cette optique de critique, en parlant de la Bastille.

- « De cet affreux château, palais de la vengeance,

- Qui renferma souvent le crime et l’innocence. » (chapitre XVIII)

La critique de l’ethnocentrisme

La curiosité malsaine vis-à-vis de l’Ingénu est critiquée par la naïveté des personnages l’incarnant, notamment dans les premiers chapitres de l’œuvre.

- « L’abbé de Saint-Yves […] lui demanda laquelle des trois langues lui plaisait davantage, la huronne, l’anglaise ou la française. — La huronne, sans contredit répondit l’Ingénu. — Est-il possible ? s’écria mademoiselle de Kerkabon ; j’avais toujours cru que le français était la plus belle de toutes les langues après le bas-breton. »

Par ailleurs, l’éducation provinciale transmettant des préjugés est remise en cause au chapitre XVIII (« Ce n’était plus cette fille simple dont une éducation provinciale avait rétréci les idées. »). Ces mêmes préjugés seront critiqués par l’Ingénu lors de ses discussions avec Gordon, ou directement par le narrateur (chapitres X, XI et XIV).

La critique de la persécution des protestants

Le récit se déroulant en 1689 (quoiqu’il ait été écrit bien plus tard), il s’inscrit dans les années suivant l’édit de Fontainebleau, marquées par une persécution des protestants. Celle-ci, dépeinte dans l’œuvre par souci de vraisemblance, permet également à Voltaire de s’exprimer en un plaidoyer en faveur de la liberté de culte, rendu nécessaire par le fait que cette persécution soit, lors de l’écriture du récit, toujours d’actualité. Ainsi, au chapitre VIII, l’Ingénu rencontre des Huguenots, et l’un de ces derniers formulera alors un réquisitoire contre leur persécution, et plus exactement contre les jésuites, perçus comme en étant la cause (et notamment le père de La Chaise).

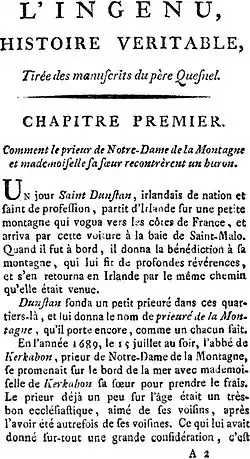

Une parodie d’hagiographie

L’incipit du roman annonce immédiatement son ton ironique et la lecture au second degré qu’il nécessite. En effet, il s’ouvre par le récit de la légende de saint Dunstan, qui est tout de suite discrédité par l’expression « Irlandais de nation et saint de profession ». Faisant appel à un merveilleux particulièrement niais, il est particulièrement dérangeant par l’absence notable d’indices d’énonciation, et par le fait que les actions du saint, dont on n’explique ni le but ni la cause, apparaissent comme décousues et dénuées de logique du fait de leur juxtaposition. De plus, le personnage choisi, saint Dunstan, est en réalité anglais.

La remise en cause des Kerkabon

La dualité des Kerkabon, déjà exprimée par leur nom (ker évoquant la Bretagne, ka étant la première syllabe du grec kakos signifiant « mauvais », et « bon »), est exprimée clairement par l’ironie de l’incipit. Voltaire fait appel au comique de mots (l’abbé de Kerkabon est « aimé de ses voisins, après l’avoir été autrefois de ses voisines »), à l’asyndète (sa sœur « aimait le plaisir et était dévote », ce qui rappelle l’épicurisme) et à l’euphémisme (« [l’abbé de Kerkabon] savait assez honnêtement de théologie »), voire à une ironie directe (« n’ayant jamais été mariée » (ce qui fait penser à la vertu religieuse) « quoiqu’elle eût grande envie de l’être »). Si Voltaire s’aventure à faire l’éloge du personnage, il renchérit par un portrait en creux de ses confrères (« Ce qui lui avait donné surtout une grande considération, c’est qu’il était le seul bénéficier du pays qu’on ne fût pas obligé de porter dans son lit quand il avait soupé avec ses confrères. » - encore que l’on pourrait assumer cela à un meilleur entraînement plutôt qu’à une plus grande sobriété), et, lorsqu’il évoque ses lectures, il prend un malin plaisir à glisser vers l’absurde (« quand il était las de lire saint Augustin, il s’amusait avec Rabelais », ce qui est original étant donné l’opposition entre le jansénisme et l’humanisme - d’autant que la suite, « aussi tout le monde disait du bien de lui. », semble être la conséquence du fait qu’il s’aventure à lire Rabelais). Enfin, dans leur dialogue au chapitre I, les Kerkabon font preuve de leur naïveté par deux lapalissades symétriques (« S’il n’avait pas été tué, nous pourrions espérer de le revoir encore » et « Il est certain que, si elle n’avait pas été mangée, elle serait revenue au pays »), et par des affirmations naïves (« notre frère, qui avait beaucoup d’esprit, aurait fait assurément une grande fortune ») que tout le récit va démentir. Tout cela rattache l’abbé de Kerkabon au stéréotype du moine paillard.

La critique du cérémonial religieux et l’anticléricalisme

L’Ingénu, fraîchement converti au catholicisme, ayant lu la Bible, se base sur les textes d’une manière certes naïve, mais permettant une argumentation forte, critiquant la distance prise par rapport aux écrits dans la société de Voltaire, et la déformation des rites religieux. Souhaitant subir la circoncision, mais reconnaissant son erreur, allant se confesser mais interprétant les textes à la lettre en forçant son confesseur à faire de même (selon saint Jacques le Mineur, 5 :16 « Confessez vos péchés les uns aux autres »), l’Ingénu ne se laissera pas si facilement convaincre pour ce qui est du baptême. En effet, voulant se faire baptiser dans l’eau courante, comme précisé par la Bible, il ne se laissera pas convaincre par les raisonnements de son oncle, ni même par ceux de l’évêque. Il faudra l’intervention de Mlle de Saint-Yves pour le persuader. Pire encore, l’Ingénu obtiendra le nom d’« Hercule » ; pas même chrétien, il renvoie à un sous-entendu grivois (voir la fin du chapitre IV) et aux légendes païennes christianisées. Les autres allusions, la curiosité des femmes (fins des chapitres II, III et IV), et, surtout, le fait que le choix de Mlle de Saint-Yves d’être marraine noue l’action en empêchant son union avec l’Ingénu, finissent de grossir le trait et remettent en cause de manière nette la purification symbolique habituellement liée au baptême, en affirmant le déisme de Voltaire.

Les genres

Un récit qui montre la vie sous le règne de la Monarchie Absolue.

L’apologue

Un apologue est un récit pouvant mettre en scène des hommes ou des animaux et qui vise à critiquer les idéologies et la société d'une époque. C'est un récit fictif allégorique, c’est-à-dire qu’il exprime une idée par l’utilisation de symboles (on utilise une personne pour représenter une idée générale comme Candide pour illustrer toute la naïveté d’une société) et il cherche à transmettre efficacement au lecteur une vérité ou un enseignement. L’apologue peut être très bref (ex. les fables) ou long comme c’est le cas de Candide de Voltaire mais dans ce cas précis on parle plutôt de conte philosophique. Il peut être rédigé en prose ou en vers. L’apologue est un genre très en vogue au XVIIIe siècle (Siècle des Lumières). Ses personnages sont très marqués, voire stéréotypés, et son intrigue enchaîne les péripéties, parfois merveilleuses.

Le conte

On retrouve dans L'Ingénu la composition d'un conte avec un schéma narratif :

État initial

Le chapitre premier commence par « un jour »[34], cela renvoie donc au commencement traditionnel du conte. De plus, la présence d'éléments merveilleux comme le fait que l'Irlandais « partit d'Irlande sur une petite montagne qui vogua »[34] prouve également que L'Ingénu est un conte.

Complication

L'Ingénu, au chapitre 5 tombe amoureux de la belle Saint-Yves mais ne peut se marier avec elle car elle est sa marraine.

Dynamique

Bravant la société contemporaine, Hercule de Kerkabon prend des dispositions jansénistes, ce qui lui vaut d'être enfermé à la Bastille avec un prêtre de cette profession, le bon Gordon, qui touché par les raisonnements de son futur élève se convertira. Pendant ce temps, son amante Madame de St-Yves, son oncle et sa tante partent à sa recherche. Sachant où il était son amante implore sa délivrance, et doit pour cela s'abandonner au sous-ministre St-Pouange qui profite de sa position. À la prison, Hercule s'était instruit et en sortit très savant. Tous se retrouvèrent chez eux pour un dîner animé.

Résolution

La résolution a lieu dans le chapitre 19 lorsque « l'Ingénu, la belle Saint-Yves et leurs parents sont rassemblés »[34].

État final

Dans le chapitre 20, la belle Saint-Yves meurt[34] : c'est la fin. Cependant, malgré ce destin tragique, chaque personnage trouve sa vocation et l'Ingénu tire une morale de ses aventures.

Le conte satirique

C'est un conte satirique parce que Voltaire critique l'état religieux, politique et l'administration de son temps.

Le conte philosophique

Un conte philosophique est donc une histoire fictive, inventée par l’auteur dans le dessein de se livrer à une critique de la société. Ce texte est écrit sous la forme d’un conte afin d’échapper à la censure. Il comprend :

- un récit fictif, plaisant qui vise à amuser/distraire le lecteur ;

- une leçon morale ou philosophique : cette leçon peut être implicite ou bien explicite.

Le conte philosophique sollicite à la fois l’imagination et la raison.

Voltaire remet en cause notamment l'arbitraire des textes religieux à travers les questions un peu naïves posées par l'ingénu au moment de le faire chrétien. Il ne comprend pas l'utilité des rites religieux. Dans chaque conte de Voltaire, on observe un glissement « de la quête à l'enquête », pour reprendre l'expression de Pierre Cambou, enquête morale, religieuse, sociale, économique et politique. Le conte voltairien veut donc distraire et plaire mais il veut aussi — et c'est là que réside sa dimension philosophique — faire réfléchir son lecteur.

Brièveté

L’utilisation du genre du conte (en plus de celui de l’apologue) sous-entend de nombreuses simplifications : densité et brièveté de l’intrigue, peu de détails, de description ou de profondeur psychologique des personnages. Ainsi, Voltaire se résout à une intrigue invraisemblable basée sur des coïncidences improbables (arrivée d’un bateau au moment même où l’abbé et sa sœur évoquent le départ de leur frère, lien de parenté entre l’Ingénu et le prieur ; par ailleurs, l’Ingénu parle français). De même, la plupart des personnages (à l’exception notable de l’Ingénu, de Mlle de Saint-Yves, de Gordon voire de Saint-Pouange, plus développés et évoluant au fil du roman) sont réduits à l’état de silhouettes, de marionnettes figées dotées d’un ou deux traits de caractère mis en évidence par l’épithète homérique : « l’interrogeant bailli », « l’impitoyable bailli », « son niais de fils », mais aussi « la belle et désolée Saint-Yves », « la tendre Saint-Yves », etc.

Caricature

Toutefois, Voltaire se laisse parfois aller à une exagération ironique se moquant de ce caractère artificiel de l’intrigue. Par exemple, l’incipit de L’Ingénu, après le premier paragraphe parodiant les hagiographies, est caricatural de par la lourdeur et le côté artificiel de la présentation des personnages, de l’intrigue et du cadre spatio-temporel. On note notamment la surabondance des indices d’énonciation, contrastant avec leur absence dans le paragraphe précédent (ce qui renvoie à une idée de dualité). De même, le dialogue entre l’abbé de Kerkabon et sa sœur est une présentation volontairement et ironiquement maladroite des enjeux : les deux répliques, construites de manière parallèle, sont chargés de précisions déjà connues du destinataire, et sont, de manière voyante, destinées au lecteur. Acceptant de faire des concessions pour se plier aux règles d’un genre bref, Voltaire s’en moque néanmoins en accentuant ces concessions à des fins humoristiques.

Le roman d'apprentissage

L'ingénu est un personnage qui a soif de connaissance. Lors de son emprisonnement à la Bastille (chapitre X); il fait la rencontre de Gordon qui lui apprend les sciences humaines et un peu de philosophie. Mais le véritable but de ce roman d'apprentissage est de montrer qu'il est plus facile d'apprendre en prison. En effet à cette époque de nombreux philosophes sont embastillés parce qu’ils font part de leur idées révolutionnaires, souvent dirigées contre la société (Voltaire a fait de la prison). Tous ces écrivains ont une arme que les hommes politiques n'ont pas : une plume.

L’amélioration des personnages par l’expérience est exprimée pour Mlle de Saint-Yves au chapitre XVIII : « Son aventure était plus instructive que quatre ans de couvent. » - en critiquant au passage l’éducation religieuse, et avec une critique quelques lignes plus haut de l’éducation provinciale.

Cet enrichissement par l’expérience s’oppose aux spéculations inutiles et improductives de Gordon.

Par ailleurs, L’Ingénu peut être, par sa morale et sa progression narrative, rattaché à l’empirisme ; en effet, en passant du conte irréel, idéal et invraisemblable au roman réaliste et concret, Voltaire s’inscrit dans la réalité sociale. Les personnages de L’Ingénu trouvent, finalement, leur place dans la société.

Le roman sensible

Le roman sensible ou roman sentimental, est très à la mode au XVIIIe siècle[35]. grâce à La Nouvelle Héloïse. À première vue, Voltaire semble inapte à la rédaction de ce type de romans. Cependant, dans les derniers chapitres de l'Ingénu, organisés autour des remords, de l'agonie et de la mort de la belle Saint-Yves, on ne peut nier qu'une certaine émotion n'y soit à l'œuvre et que Voltaire ne sache agir sur la sensibilité du lecteur[36].

L’héroïsme

L'héroïsme est visible à travers Mlle de Saint-Yves qui s'obstine à vouloir sauver l'Ingénu ; elle ira même jusqu'à perdre sa virginité pour cela. Une fois la famille au complet, elle sera comblée d'éloges mais n'en démordra pas, préférant mourir plutôt que d'accepter ces compliments qu'elle ne pense pas mériter. Les sacrifices dont elle fait preuve montrent néanmoins un acte héroïque.

La caricature

Si L’Ingénu présente l’originalité de se rattacher au genre romanesque, et de préfigurer l’avènement du roman moderne (et notamment par le roman sensible), Voltaire n’hésite pas à jouer sur son caractère stéréotypé. Ainsi, les retrouvailles entre l’Ingénu et Mlle de Saint-Yves, au chapitre XVIII, une situation attendue et largement surexploitée par la littérature romanesque de l’époque, sont bien moins lyriques que ce à quoi on pourrait s’attendre : on nous en dit uniquement que « Les deux amants se voient, et tous deux s’évanouissent. »

La morale

L’Ingénu est emblématique de la dualité de l’œuvre de Voltaire - que Jean Starobinski appelle loi du fusil à deux coups, en référence à celui porté par l’Ingénu (évoqué à plusieurs reprises : « à balle seule » au début du chapitre II, « son fusil à deux coups sur l’épaule » au début du chapitre VII, et enfin « [La maréchaussée] se saisit d’abord de son fusil à deux coups » lors de l’arrestation de l’Ingénu au chapitre IX). L’expression la plus évidente de la dualité de L’Ingénu est sans doute sa morale.

- « Le bon Gordon vécut avec l’Ingénu jusqu’à sa mort dans la plus intime amitié ; il eut un bénéfice aussi, et oublia pour jamais la grâce efficace et le concours concomitant. Il prit pour sa devise : malheur est bon à quelque chose. Combien d’honnêtes gens dans le monde ont pu dire : malheur n’est bon à rien ! ».

Deux visions contraires du monde y sont exprimées. De même, le dénouement, bien que triste, laissait place à une part d’espoir : le malheur ne s’est pas effacé, mais l’Ingénu le dépasse par la connaissance et par l’action (« à la fois un guerrier et un philosophe intrépide »). Le malheur est accepté, et il faut s’y résigner.

La structure

La dualité passe aussi par la structure (opposition entre la focalisation sur l’Ingénu, puis sur Mlle de Saint-Yves), et par l’existence de deux schémas actanciels différents.

Les genres

La dualité est aussi visible dans les genres (passage du conte satirique au roman).

Sens de la dualité

Voltaire exprime donc par L’Ingénu une vision du monde double avec pour visée argumentative.

Adaptation au cinéma

- 1972 : L'Ingénu, film français réalisé par Norbert Carbonnaux

Adaptations à la télévision

- 1975 : L'Ingénu, téléfilm français réalisé par Jean-Pierre Marchand

- 1994 : ru:Простодушный (фильм, 1994)

Adaptations au théâtre

- 2001 : L'Ingénu. Adaptation théâtrale de Françoise Thyrion, avec la collaboration de Gerhardt Stenger (Lille, La Fontaine Éditions, 2001).

Adaptations à l'opéra

- 1768 : Le Huron (opéra-comique), musique de Grétry, livret de Marmontel

Références

- « L'INGENU de Voltaire », sur www.bacdefrancais.net (consulté le )

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- Citation dans L’Ingénu, sur www.lirtuose.fr

- L'Ingénu, Voltaire

- Français méthodes 2de/1re, Hachette éducation, p. 191

- Micromégas - L'Ingénu, classiques Bordas, 1995, p. 166

Articles connexes

- Candide

- Micromégas

- Zadig

- Jeannot et Colin

- Lahontan (1666-1716), Nouveaux Voyages dans l'Amérique septentrionale (1793) et Dialogues avec un Sauvage (1704)