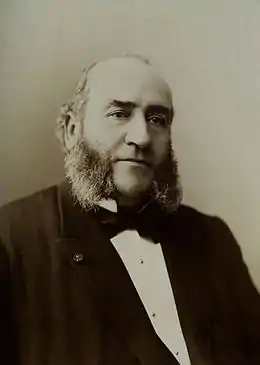

Jules Péan

Jules Émile Péan est un chirurgien français, né le à Marboué (à 4 km au nord de Châteaudun), et mort le à Paris. Il est l'inventeur de la pince hémostatique ou pince de Péan, qui permet d'éviter, par le pincement des vaisseaux, un saignement durant une intervention chirurgicale.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 67 ans) 8e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nom dans la langue maternelle |

Jules Émile Péan |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| A travaillé pour |

Hôpital Saint-Louis (à partir de ) Hôpital Saint-Antoine Hôpital Broca |

|---|---|

| Propriétaire de | |

| Membre de | |

| Maître | |

| Distinctions |

.JPG.webp)

Biographie

Fils de Jean-Pierre Péan, minotier et maire de Marboué, et de Marie-Christine Rose Foucault, Jules Péan fait ses études secondaires au collège de Chartres. Son passage à Châteaudun, comme clerc de notaire chez maître Lumière, dure peu et, en 1851, il s'inscrit à la faculté de médecine de Paris.

Externe en 1852, il entre au service de Jean-Nicolas Marjolin à l’hôpital Beaujon, puis, en seconde année, chez Édouard Chassaignac qui lui démontre les vertus de l’hémostase.

Reçu second au concours de l’internat en 1855, il est attaché au service de Charles Denonvilliers. Après ce passage à l’hôpital Saint-Louis, il devient l’interne d’Auguste Nélaton, auprès duquel il travaille pendant deux ans et qui sera son maître le plus influent. À la fin de son internat, il échoue au concours de prosecteur, et ce n’est que quelques mois plus tard qu’il est admis à l’hôpital de Clamart.

En , il réussit au Bureau central et devient chirurgien des hôpitaux. Dès lors, il partage son temps entre son activité hospitalière et son activité libérale, tout en privilégiant la dernière. Il est successivement chirurgien du Bureau central aux Enfants assistés, puis à l'hôpital Lourcine (actuel hôpital Broca) et enfin à l’hôpital Saint-Antoine. En 1873, il est nommé chef de service à l’hôpital Saint-Louis. Cependant, il n'accèdera pas au titre de professeur, et ne sera pas reçu membre de la Société de chirurgie. Il est finalement reçu à l'Académie de médecine en 1887, malgré la tenace opposition de ses collègues chirurgiens. Il est admis à la retraite en .

Ses honoraires sont parfois exorbitants, mais c'est en philanthrope qu'il s'enrichit, faisant construire à ses frais, en 1893, l'Hôpital international situé au 11 rue de la Santé[2]. Cet établissement de cinquante lits, destiné à soigner tous les malades, y compris les pauvres et les indigents, sera renommé hôpital Péan après sa mort. Il n'existe plus de nos jours. En , Péan est fait commandeur de la Légion d'honneur.

Le , il épouse Mlle Françoise Henriette Girou de Buzareingues, de quinze ans sa cadette, et Mme Péan reçoit le Tout Paris dans son salon de la place Vendôme, puis du boulevard Malesherbes. Cependant, le seul loisir de son mari est la chasse, qu’il pratique dans son château des Boulayes, proche de Tournan-en-Brie. Le , au cours d’une battue à laquelle assiste Armand Fallières, Péan contracte une pneumonie qui l'emporte le à son domicile parisien.

Péan est inhumé au cimetière de Montmartre après des obsèques solennelles en l’église de la Madeleine, le . L’éloge funèbre, prononcé par Samuel Pozzi au nom de l’Académie, exalte son œuvre chirurgicale que l’on a enfin cessé de discuter.

En 1895, Péan avait acquis les parfumeries Muraour[3] que son fils Jacques dirigea jusqu'en 1954.

Travaux scientifiques

Auteur de deux volumes de clinique (1876 et 1890), Péan est à la fois très admiré et très critiqué à son époque. Adepte de l'hygiène, il conteste pourtant les découvertes de Louis Pasteur. Il refuse de disséquer les cadavres et il opère de préférence à domicile. Bien qu'enseignant, il ne sera jamais nommé professeur.

En 1863, Péan est le premier à réussir la splénectomie (ablation de la rate) et, en 1864, celle du kyste de l'ovaire (ovariectomie pour kyste).

Il est également le premier à utiliser la voie vaginale pour extirper les lésions gynécologiques. Perfectionné par son élève Paul Segond, ce procédé deviendra l'opération de Péan-Segond[4].

À partir de 1868, Péan utilise de façon systématique une pince de son invention pour assurer l'hémostase, par pincement des vaisseaux, pendant les opérations dans la cavité abdominale. Cette « pince de Péan » est toujours utilisée au début du XXIe siècle, sous ce nom, dans tous les blocs opératoires du monde.

En 1879, il pratique, pour la première fois encore, une gastrectomie partielle avec anastomose gastroduodénale à laquelle il laisse aussi son nom dans la littérature médicale française : l'opération de Péan[5], mais pas dans la littérature internationale où elle est appelée opération de Billroth 1[6]. Il est également précurseur dans l'implantation de prothèses, en réalisant en 1893 la première arthroplastie totale de l'épaule[7].

En 1895 enfin, il applique un procédé nouveau à l'ablation des diverticules de la vessie.

Son aide habituel dans les opérations de la trachéotomie était le docteur François Frédéric Cintrat, qui avait inventé plusieurs instruments, décédé à Paris le à 46 ans d'une angine couenneuse qu'il attrapa lors d'une opération du croup qu'il avait faite sur un enfant[8].

Un jugement caricatural et peu amène d'un témoin de l'époque, Léon Daudet[9] :

« C'est Péan qui a inauguré les séances opératoires où le virtuose du couteau abat trois jambes, deux bras, désarticule deux épaules, trépane cinq crânes, enlève en se jouant une demi-douzaine d'utérus avec les annexes, et quelques rares paires d'ovaires. Il fonctionnait en habit, en cravate blanche, assaisonnant son travail de prestidigitateur tragique avec des coq-à-l'âne et des truismes effrayants. Je citerai notamment l'axiome célèbre: "Il vaut mieux dix pinces inutiles qu'une seule qui ne sert à rien", et la formule coutumière : "Retirez-vous tous derrière, mâssieurs, car tout le monde est devant et ceux qui sont derrière ne vouaillent rien." Au bout de deux heures de cet exercice, il ruisselait de sang et de sueur, les mains, ou mieux les battoirs, rouges comme ceux d'un assassin, les pieds trempés de pourpre, et toujours guilleret. On emportait les opérés coupacés et livides, en plusieurs tronçons, sur des brancards, à la queue leu leu, à la va-comme -je -te-pousse, les pinces brinquebalant dans les abdomens ouverts, ainsi que des veaux ou des porcs. Seul Hogarth eût pu rendre cette panique du dépècement, ce massacre scientifique, qui tenait de l'étal, du supplice et de la course de taureaux. Les spectateurs non prévenus vomissaient. D'autres riaient stupidement. D'autres se sauvaient. D'autres s'évaouissaient. Je n'ai jamais vu, pour ma part, un tel amas de tronc, de morceaux et de moignons, un pareil hachis de viande humaine. Cela, vu l'imperfection du sommeil chloroformique, au milieu de soupirs, de sanglots, de hurlements de douleurs, de cris pareils à des sifflets de locomotives et de steamers, du bruit des corps mous chus à terre en se contorsionnant. Ce jeu achevé, Péan lavait à grande eau ses abattis, se curait les ongles, se mouchait dans un bruit de tonnerre, bouchonnait les taches écarlates de son plastron, de son gilet, de son pantalon, et s'en allait à grandes enjambées, avec une mine de carnassier satisfait. Il avait accompli sa fonction ici-bas, qui était de trancher, d'ouvrir, de réséquer, de désosser et d'éventrer. "Je le tailladai. Dieu le guarit..." La vérité est qu'on ne "guarissait" pas beaucoup chez ce terrible coupe-toujours. »

Œuvres et publications

- De la scapulalgie, et de la résection scapulo-humérale envisagée au point de vue du traitement de la scapulalgie, [thèse de médecine de Paris n° 76], imp. Rignoux (Paris), 1860,Texte intégral .

- L'ovariotomie peut-elle être faite à Paris avec des chances favorables de succès ?, [observations pour servir à la solution de cette question présentées à l'Académie des sciences, le ], A. Delahaye (Paris), 1867, lire en ligne sur Gallica.

- Autoplastie du cou : réparation d'une large perte de substance de la région cervicale antérieure à l'aide d'un lambeau pris sur la région thoracique, observation suivie de considérations pathologiques, chirurgicales et physiologiques, G. Baillière (Paris), 1868, lire en ligne sur Gallica.

- Splénotomie. Considérations pathologiques, chirurgicales et physiologiques, suivies d'un historique de la splénotomie : Observation d'ablation complète de la rate pratiquée avec succès, Germer-Baillière (Paris), 1868.

- Tumeurs des lombes, opération pratiquée avec succès pour l'extraction d'une énorme tumeur fibro-graisseuse de la région lombaire à forme éléphantiasique, observation suivie de considérations pathologiques, chirurgicales et physiologiques et d'un historique des tumeurs de la région lombaire qui ont paru présenter quelque analogie, Germer Baillière (Paris), 1869, lire en ligne sur Gallica.

- Leçons de clinique chirurgicale, [professées à l'Hôpital Saint-Louis pendant les années 1874 et 1875 [-1891 et 1892] : suivies des observations recueillies dans le service de l'auteur], Baillière (Paris) [etc.], 1876-[1888], 10 vol.

- « De l'ablation des tumeurs de l'estomac par la gastrectomie », in: Gaz Hôp, 60 (1879): 473.

- Diagnostic et traitement des tumeurs de l'abdomen et du bassin, V. A. Delahaye et Cie (Paris), 1880.

- Exposé des titres et travaux de M. le Dr Péan, [à l'appui de sa candidature à l'Académie de médecine, section de pathologie chirurgicale], Impr. J. Crété (Corbeil), 1880, Texte intégral .

- Exposé des titres et des travaux de M. le Dr Péan, [à l'appui de sa candidature à l'Académie de médecine (section de pathologie chirurgicale)], typ. Georges Chamerot (Paris), 1883, Texte intégral.

- Discours prononcé le aux funérailles de M. le baron Jules Cloquet au nom des chirurgiens des hôpitaux de Paris, typ. Georges Chamerot (Paris), 1883, Texte intégral.

- Du morcellement appliqué à l'ablation des tumeurs, impr. Crété (Corbeil) [1887].

- De l'ablation totale des os de la face, Typographie et stéréotypie A. Majesté (Châteauroux), 1890, Texte intégral.

- En collaboration

- avec Louis-Charles Malassez: Étude clinique sur les ulcérations anales, Delahaye (Paris), 1871, in-8° , 192 p., fig. et pl. coloriées, lire en ligne sur Gallica.

- avec Léopold Urdy: Hystérotomie : de l'ablation partielle ou totale de l'utérus par la gastrotomie. Étude sur les tumeurs qui peuvent nécessiter cette opération, Delahaye (Paris), 1873, .

- avec Gaston Deny et Théodore Exchaquet: Du pincement des vaisseaux comme moyen d'hémostase, [leçon extraites du second volume des Cliniques chirurgicales du dr. Péan] Germer Bailliére (Paris), 1877, Texte intégral.

- Préfaces

- A.-Sigismond Weber: Traité de la massothérapie, G. Masson (Paris), 1891, lire en ligne sur Gallica.

- François Jouin: Des Différents types de métrites, leur traitement, Société d'éditions scientifiques (Paris), 1892, lire en ligne sur Gallica.

- François-Victor Foveau de Courmelles: L'électricité curative, [leçons inaugurales semestrielles du cours libre d'électrothérapie professé à l'École pratique de la Faculté de médecine de Paris de 1892-1893 à 1894-1895], G. Delarue (Paris), 1895.

Éponymie

- Incision de Péan : grande incision transversale, sur le patient en position latérale cambrée, pour un accès au rein, par voie abdominale sous-péritonéale[10].

- Incision de Péan-Ollier : Incision lombaire verticale pour une voie d'accès sur le rein[10].

- Opération de Péan[11] - [12] - [13] (également appelée gastrectomie ou opération de Billroth I)[14]: section gastrique oblique avec anastomose termino-terminale gastro-duodénale (abandonnée vers le milieu du XXe siècle)[15].

- Opération de Péan-Segond : « ablation des fibro-myomes de l'utérus par voie vaginale au moyen du morcellement »[16].

- Pince de Péan[17] : pince hémostatique dite à forcipressure, inventée en 1868.

- Trocart de Péan[18].

- Valve de Péan[19].

Titres, distinctions et hommages

Il lui est attribué les titres suivants :

- Élu membre titulaire de l'Académie de médecine le [20].

Commandeur de la Legion d'honneur[21] le .

Commandeur de la Legion d'honneur[21] le .

Plusieurs voies portent son nom :

- Rue Péan, à Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Paris ;

- Rue Jules-Péan, à Champigny-sur-Marne ;

- Rue Jules-Émile Péan, à Perpignan ;

- Rue du Docteur-Péan, à Marboué ;

- Rue du Docteur-Jules-Péan, à Chartres.

Un monument à Jules Péan fut inauguré boulevard de Port-Royal, à Paris, le , onze ans après la mort du chirurgien, en présence de Mme Péan, du président de la République Armand Fallières et de nombreux académiciens. Érigé face au Val-de-Grâce, dans l'axe de la rue de la Santé où se situaient la clinique des Augustines et l’hôpital Péan, ce monument était l’œuvre du sculpteur Henri Gauquié et de l'architecte Henri Guillaume. La statue en bronze représentait le chirurgien debout, une pince de Péan à la main. Étendue à ses pieds, une femme lui présentait une palme. Mais l'effigie de bronze fut abattue sous le régime de Vichy pour être fondue ; et la figure en pierre de la jeune malade fut détruite peu après la Libération avec le reste du monument[22].

En son honneur, l'Académie de médecine décerne un prix tous les quatre ans, sous le nom de Fondation Jules-Émile Péan, à un « étudiant en médecine français méritant, sans fortune ou peu fortuné, se destinant à la chirurgie, pour l'aider à poursuivre ses études chirurgicales »[23].

Bibliographie

- Léon Audain: De l'hémostase préventive dans les opérations chirurgicales, étude théorique et pratique du pincement préventif des vaisseaux combiné au morcellement suivant la méthode de M. Péan, Steinheil (Paris), 1891, lire en ligne sur Gallica.

- François LeMoyne de Martigny: À la mémoire du docteur Péan,[comprenant les discours de M. le Pr Delorme, M. le Dr Pozzi, M. Beurdeley (maire du VIIIe arrondissement), M.le Dr Delaunay, M. le Chanoine de Cormont, et des articles nécrologiques], impr. F. Levé (Paris), 1898, Texte intégral.

- A.C.: « Le docteur Péan », in: La Chronique médicale, 1898, no 5, p. 97-98, Texte intégral.

- « La mort de Péan », [récit d'un témoin], in: La Chronique médicale, 1898, no 5, p. 98-103, Texte intégral.

- « Péan jugé par ses élèves », in: La Chronique médicale, 1898, no 5, p.103-104, Texte intégral.

- Dr Aubeau: « La psychologie de Péan », in: La Chronique médicale, 1898, no 5, p. 103-109, Texte intégral.

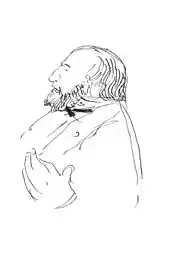

- L.N. Baragnon: « Toulouse-Lautrec chez Péan », in: La Chronique médicale, 1902, no 9, p.98-100, Texte intégral.

- « Comment on devient un grand chirurgien. Les aptitudes artistiques de Péan », in: La Chronique médicale, 1902, no 9, p.100-102, Texte intégral.

- J.F. Albert: « À propos de deux centenaires », [ Sigismond Jaccoud, Jules-Émile Péan], in: La Chronique médicale, 1930, no 37, P. 287-290, Texte intégral.

- Jacques de Fourmestraux: Les Biographies médicales, Lib. J.-B. Baillière et fils (Paris), .

- Robert Didier: Péan, Librairie Maloine, Paris, 1948.

- Brochin: Péan (1830-1898), [sd], Soc. gen. d'imprimerie, 57 p.

- Philippe Monod-Broca: « Un glorieux et surprenant précurseur de l'asepsie : Jules-Émile Péan », in: Trimestriel d'information de l'Association amicale des anciens internes des hôpitaux et hospices civils de Paris, no 19, . (Texte intégral. Consulté le .)

- Louis-Paul Fischer, Wilfrid Planchamp, Bénédicte Fischer, Frédéric Chauvin: « Les premières prothèses articulaires de la hanche chez l'homme (1890-1960) », in: Histoire des sciences médicales, 2000, 34 (1), pp. 57-70, Texte intégral.

- Aldo Prinzivalli, Gianmario Prinzivalli: « Jules Emile Péan chirurgien audacieux et controversé dans l'évolution moderne de la chirurgie de la seconde moitié du XIXe siècle », in: Rivista di storia della medicina, 2001, p. 263-285.

- (en) Quentin Désiron: « History of Instrumental Haemostasis and the Particular Contribution of Jules E. Péan », in: Acta chir. belg., vol. 107, 2007, p. 88-95. (Texte intégral. Consulté le .)

- Jules Poilleux: « Portrait de Jules Péan », [discours prononcé à la séance solennelle de l'Académie de chirurgie du ], (Texte intégral. Consulté le .)

- (en) Jeffrey K Aronson,Manoj Ramachandran: « The diagnosis of art: Dr Péan's operation », in: J R Soc Med., Aug 1, 2008; 101(8): 423–424, Texte intégral.

Notes et références

- « Toulouse-Lautrec chez Péan », in: La Chronique médicale, 1902, no 9, p. 99.

- Alain Dautriat: « Sur les murs de Paris: guide des plaques commémoratives »,Editions L'Inventaire (Paris), 1999, p. 111, Texte en ligne.

- Voir les Archives de la parfumerie Muraour.

- Précis de pathologie chirurgicale, IV, 412 et V, 879, Masson & Cie, 1928.

- Jean Escat, « La chirurgie de l'ulcère gastro-duodénal », dans Pathologie de l'œsophage et affections gastro-duodénales, p. 62.

- Ces différences tiennent à la rivalité franco-allemande de l'époque.

- L'appareil resta en place pendant deux ans, au bout desquels il dut être retiré pour cause d'infection.

- Journal L'Union Agricole du 8 avril 1877. Archives départementales d'Eure-et-Loir, cote PER 13 1877.

- Léon Daudet: Devant la douleur, Nouvelle librairie nationale(Paris), 1915, p.65-67, Texte intégral

- A. Manuila, Dictionnaire français de médecine et de biologie, t. 2, Masson, , p. 493.

- Opération de Péan dans le site hepatoweb

- « Opération de Péan » dans le Dictionnaire Larousse en ligne.

- « Technique de l'anastomose gastro-duodénale par le procédé de Péan » par G. Luquet, in Paris chirurgical, mars-avril 1930.

- (en)Opérations de Billroth dans le site thefreedictionary.com

- A. Manuila, Dictionnaire français de médecine et de biologie, vol. 3, Masson, , p. 137

- Émile Littré et A.Gilbert, Dictionnaire de médecine, chirurgie, 21e éd. par A. Gilbert Baillière (Paris), 1908, p. 1230, Texte intégral.

- Pince de Péan, Joseph Bruneau & Cie - Fabrique d'instruments de chirurgie, orthopédie, prothèse,Notice publiée à l'occasion du Vè Congrès international de chirurgie, juillet 1920.

- Trocart de Péan, Joseph Bruneau & Cie - Fabrique d'instruments de chirurgie, orthopédie, prothèse,Notice publiée à l'occasion du Vè Congrès international de chirurgie, juillet 1920.

- Valve de Péan dans D. Simal: Supplément au catalogue illustré, Impr. Lefebvre-Ducrocq (Lille), 19XX.

- Jules Péan dans le site de la Bibliothèque de l’Académie de médecine

- « Cote LH/2077/10 »

- Voir « Monument à Jules Péan - Paris, 5e arrondissement », sur e-monument.net, Base de données géolocalisée du patrimoine monumental français et étranger. (Consulté le 7 octobre 2011.)

- « Fondation Jules-Émile Péan » dans Paris médical : la semaine du clinicien1931, no 82, p. 722-23.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Base Léonore

- Jules Péan notice bio-bibliographique dans le site de la Biu Santé.

- Péan dans la Banque d'images et de portraits de la Biu Santé.

- Œuvres conservées sur Jules Emile Péan par le musée de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

- Le chirurgien Péan, enfant de Marboué dans le site de la commune de marboué.

- Œuvres numérisées de Jules Péan dans le site The Oneline Books.

- Jules Péan dans le site Medarus.