Interaction biologique

Une interaction biologique, appelée aussi interaction biotique ou interaction écologique, désigne un processus impliquant des échanges ou relations réciproques entre plusieurs individus ou espèces dans un écosystème (relations interspécifiques), ou entre deux ou plusieurs individus d'une même population (relations intraspécifiques).

Ces interactions, bénéfiques, neutres ou néfastes, instantanées ou durables, obligatoires (strictes), facultatives, opportunistes ou accidentelles selon leur niveau de spécificité, peuvent engendrer des coévolutions, induites directement (par exemple dans une relation prédateur-proie) ou indirectement (par exemple l'accès à une ressource commune) par ces échanges. On parlera alors d’interactions directes ou indirectes.

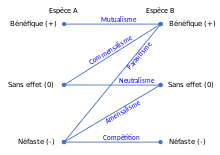

Il existe toute une gradation de relations, rendant les individus plus ou moins interdépendants, en fonction du degré d'association des organismes impliqués, de la durée de ces interactions et de leur caractère bénéfique ou nuisible. Les principales sont[1] :

- symbiose, interaction durable indirecte à directe, impliquant tout ou partie du cycle de vie des deux organismes, quels que soient les échanges entre ceux-ci ;

- symbiose mutualiste : interaction directe de nature mutuellement bénéfique, dont le caractère obligatoire peut être soit unilatéral (ex : corail tropical et ses zooxanthelles) soit bilatéral (ex : plantes nectarifères entomogames et insectes nectarivores pollinisateurs associés), qu'entretiennent des organismes d'espèces différentes qui vivent en contact direct les uns avec les autres ;

- mutualisme : interaction indirecte à directe de nature mutuellement profitable entre organismes d'espèces différentes (cas particulier de la coopération, terme désignant des interactions à bénéfices réciproques entre individus d’espèce identique ou non), à caractère facultatif (protocoopération) ou obligatoire ;

- commensalisme : interaction directe ou indirecte entre deux espèces dont une seule tire profit, sans nuisance pour l'autre (ex : oiseaux se servant, pour la confection d'un nid, de poils tombés). Le mutualisme et le commensalisme, deux interactions positives qui profitent à au moins un des partenaires sans défavoriser le second, sont considérées comme des facilitations écologiques ;

- neutralisme : absence d'interaction concurrentielle, commensale ou mutualiste entre deux espèces ; ni bénéfice ni détriment d'une espèce sur l'autre ne sont mesurables ;

- amensalisme : interaction directe ou indirecte entre deux espèces, sans impact pour l'une mais nuisible à détrimentielle pour l'autre (ex : escargot piétiné par une vache) ;

- compétition : interaction indirecte à parfois directe de nature antagoniste, concernant une à plusieurs ressource (s) critique(s) pour les espèces concernées (qui occupent des niches écologiques de grande similitude), induisant une concurrence ;

- parasitisme : interaction directe durable, de nature antagoniste unilatéralement nuisible à détrimentielle, entre une espèce dénommée parasite et une à plusieurs espèces dénommée(s) hôte(s), duquel ou desquels l'espèce "nuisible" dépendra de façon unilatéralement obligatoire au plan trophique et vital pour tout ou partie de sa vie, le parasitisme n'entraînant pas forcément la mort de l'hôte (parasitisme biotrophe qui peut devenir nécrotrophe ; parasitoïdes, parasites de parasites qui se développent aux dépens d'un hôte dont ils entraînent obligatoirement la mort).

- prédation : interaction directe instantanée, de nature antagoniste unilatéralement nuisible, entre une espèce dénommée prédateur et une à plusieurs espèces dénommée(s) proies, interaction entraînant la mort de cette dernière.

Le monde vivant peut être décrit comme un immense réseau d'interactions entre organismes. Les effets négatifs tendent à être quantitativement faibles lorsque les populations en interaction ont une histoire évolutive commune dans un écosystème relativement stable. En d'autres termes, les interactions sont le plus souvent à bénéfices réciproques car la sélection naturelle exerce une forte pression en faveur des adaptations qui permettent de réduire l'impact des interactions néfastes ou les éliminer car leur maintien entraînerait l'extinction de ces populations[2].

Contexte scientifique, philosophique et politique

Les notions d'interactions néfastes se développent dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans le cadre du darwinisme social, théorie qui reflète les idées de l'époque victorienne au Royaume-Uni, au moment où s'opère la transition d'une économie agraire à une économie industrielle capitaliste, si bien que les concepts de survie du plus apte et de progrès entraîné par la compétition sont utilisés à la fin du XIXe siècle pour justifier un capitalisme sans frein[3] - [4]. Les notions d'interactions bénéfiques apparaissent à la fin du XIXe siècle parmi des penseurs de sympathies socialistes[5] ou anarchistes[6]. Le développement de ces deux notions opposées le doit ainsi autant « à des irréductibilités de points de vue scientifiques qu’à des oppositions entre leurs prolongements philosophiques et sociétaux »[7].

Principales interactions

| Effet sur l'espèce "cible" | ||||

| nuisance | sans effet | bénéfice | ||

| Attitude de l'espèce active |

antagonisme | Compétition | Commensalisme | Prédation, Parasitisme |

| neutre | Amensalisme | Neutralisme | Commensalisme | |

| protagonisme | Parasitisme | Neutralisme, Mutualisme |

Mutualisme, Symbiose | |

Ce tableau ne présente que quelques combinaisons possibles d'interactions statiques alors que depuis les années 1980, les biologistes ont pris conscience du caractère dynamique des effets exercés par les espèces les unes sur les autres, les interactions présentant tout un gradient d'effets nets[8].

« L’opposition entre, d’une part, plantes autotrophes et sessiles et, d’autre part, animaux hétérotrophes et mobiles est sans doute la clé des complémentarités écologiques et fonctionnelles qui ont grandement orienté leurs processus coévolutifs. Il en découle la foisonnante diversité de leurs interactions » qui sont sans doute les plus étudiées mais qui « n’illustrent qu’une petite partie des interdépendances du vivant (les plus importantes mettent en scène des microorganismes)[9] ».

Symbiose

Elle peut être vitale pour assumer certaines fonctions biologiques (ex : reproduction de guêpes braconides et leurs polydnavirus symbiotiques) ou ne concerner qu'un plan trophique et des échanges de bons procédés (ex : fourmis élevant des pucerons).

- Intérêts de la symbiose : elle permet le partage et l'échange de ressources et services dans une relation poussée au-delà du mutualisme opportuniste. De ce fait, les êtres vivants en association symbiotique peuvent éventuellement s'adapter à des contextes qui, autrement, seraient peu propices à une implantation ou un maintien in situ (ex : corail tropical associé à ses zooxanthelles).

- Limites de la symbiose : certaines symbioses peuvent tourner au parasitisme (ex : labre nettoyeur préférant le mucus aux parasites de son "client") ou devenir détrimentielles dans certaines conditions stressantes (ex : blanchissement des coraux). De même, la coévolution d'espèces en relation symbiotique peut déboucher sur l'inféodation complète d'un des organismes (ex : endosymbiose de l'ancêtre des mitochondries).

- Exemple : l’orchidée Ophrys sphegodes synthétise la phéromone femelle de l’abeille Andrena nigroaenea et conduit les mâles de l’insecte à des simulacres de copulation avec la fleur. Ce stratagème a pour but essentiel la transmission du pollen d’une orchidée à l’autre, c'est-à-dire sa reproduction, mais aussi son extension à de nouveaux territoires. Le bénéfice de la relation est réciproque pour les deux espèces et la disparition de l’une peut entraîner, à plus ou moins long terme, la mort de l’autre.

Mutualisme

- Intérêts du mutualisme : Le mutualisme améliore les conditions de vie des espèces s'y rapportant. De plus, le mutualisme ne génère aucune obligation d'association dans le cas de la protocoopération.

- Exemples : le héron pique bœuf qui trouve sa nourriture en débarrassant les grands mammifères (buffle, girafes...) de leurs parasites. Un autre exemple mutualiste est le regroupement en immenses troupeaux (plus ou moins mélangés) des grands herbivores de la savane africaine (gnous, zèbres, antilopes, etc)

Parasitisme

- Intérêts du parasitisme : le parasite fait une économie de moyens et ressources aux dépens d'un hôte, parfois au détriment de ce dernier. S'il tire parti de son hôte sur un plan physiologique, le parasite peut même se permettre de perdre certaines fonctions redondantes avec l'hôte.

- Limites du parasitisme : lors de relations parasitaires durables au fil des générations, on assiste à une course aux armements entre l'espèce hôte et l'espèce parasite, pouvant conduire à une spécialisation aussi efficace que fragilisante. De même lorsqu'un parasite profite des fonctions vitales de son hôte, ces mêmes fonctions et organes tendent à régresser au fil des générations chez le parasite, conduisant à une dépendance à l'hôte de plus en plus importante. Il en resulte que la disparition d'une espèce hôte peut condamner l'espèce parasite.

- Exemple : les parasites sont innombrables; le ver Paragordius tricuspidatus, impressionnant parasite du grillon des bois commun Nemobius sylvestris qui pousse ce dernier à se jeter dans les cours d’eau avant de le quitter pour continuer sa propre évolution et se reproduire. Aussi la tique et les mammifères tels que le hérisson.

Commensalisme

- Exemples : certains poissons séjournent dans le tube digestif d’holothuries dans lequel ils peuvent aller et venir. Certains crabes sont commensaux des moules. Certaines sociétés de coléoptères cohabitent avec les fourmis. La blatte, le moineau, le pigeon, le goéland argenté et d'autres animaux sauvages (ou revenus à la vie sauvage, tels les chats harets) vivant auprès des humains sont des commensaux de ceux-ci.

Similitudes et différences

Mutualisme, Coopération et Symbiose

- Mutualisme : phénomène d'association bénéfique entre deux espèces vivantes. Celle-ci peut-être facultative (protocoopération), ou obligatoire, auquel cas on la dénomme symbiose.

- Coopération : association de deux êtres vivants où les deux associés retirent des bénéfices d'une relation non obligatoire. Il y a plusieurs exemples possibles de coopération où il y a un échange de service. Si on sépare les deux associés, chacun peut vivre sans problème car c'est une relation non-obligatoire. Chaque vivant de la relation peut aller chercher ailleurs pour répondre à ses besoins. Les fleurs qui donnent de la nourriture aux abeilles et les abeilles qui transportent le pollen des fleurs, le cheval qui aide le fermier et le fermier qui nourrit le cheval sont deux exemples de coopération.

- Symbiose : interaction où les deux partenaires retirent des bénéfices vitaux d'une relation obligatoire (vitale pour au moins un stade de vie).

La coopération et la symbiose sont des mutualismes.

Parasitisme et commensalisme

- Parasitisme : relation entre deux vivants dont l'un (plus petit) vit aux dépens, nuit et rend malade un autre vivant (généralement plus grand). Par exemple, un moustique qui pique un humain, une puce sur un chien et un ver blanc dans l'intestin d'un humain.

- Commensalisme : association de deux vivants dont l'un profite de la nourriture ou de l'abri d'un autre vivant sans lui nuire ni le déranger. Le goéland mange les restants de repas d'un humain, et cela ne dérange pas ce dernier. Un étourneau profite du nid d'un pic qui est parti depuis longtemps.

Mutualisme et parasitisme

- Mutualisme : association facultative de deux vivants dont les deux associés retirent des bénéfices obligatoires ; autrement dit, l'association n'est pas obligatoire, mais les deux êtres en retirent des avantages nécessaires à leur survie.

- Parasitisme : l'un des vivants nuit à l'autre ; bien que le parasite ait besoin de l'hôte, cela n'est pas réciproque, bien au contraire.

Prédation et parasitisme

- prédation : interaction directe, de court terme (instantanée ou quasi instantanée), de nature antagoniste unilatéralement détrimentielle, entre une espèce dénommée prédateur et une à plusieurs espèces dénommée(s) proie(s), duquel ou desquels l'espèce "nuisible" dépend de façon opportuniste voire obligatoire au plan trophique ;.

- Parasitisme : interaction de long terme, l'hôte subissant un préjudice, mais celui-ci n'est pas mortel à court terme alors que dans la prédation, la proie est tuée immédiatement[10].

Autres relations

- Phorésie : déplacements conjoints

- Coopération

- Conflit sexuel

- Inquilinisme : "colonisation" neutraliste d'un hôte

- Interaction durable

- Interactions plantes-insectes

- Réseaux d'interactions mutualistes

Voir aussi

Bibliographie

- Claude Combes, Interactions durables, Masson, , 524 p. (lire en ligne)

Liens externes

- Les relations interspecifiques, consequences au niveau ecologique, cours de l'École normale supérieure en master écologie.

Notes et références

- (en) Cheng, T.C. (1991) Is parasitism symbiosis? A definition of terms and the evolution of concepts. In: Toft, C.A., Aeschlimann, A. and Bolis, L. (eds) Parasite—Host Associations: Coexistence or Conflict ?, Oxford University Press, Oxford, p. 15-36

- (en) Eugene Pleasants Odum, Fundamentals of Ecology, Thomson Brooks/Cole, , p. 296.

- (en) Richard C. Lewontin, « The Units of Selection », Annual Review of Ecology and Systematics, vol. 1, , p. 1-18 (DOI 10.1146/annurev.es.01.110170.000245).

- Pascal Acot, Histoire de l'écologie, Presses universitaires de France, , p. 197

- Marx et Engels, théoriciens du socialisme scientifique, reconnaissent l'importance de l'œuvre théorique de Darwin mais sont réticents à l'égard du darwinisme social. Ils se refusent à assimiler la lutte des classes à la lutte pour la vie mais de nombreux marxistes darwiniens (Enrico Ferri, Paul Lafargue) considèrent que le darwinisme donne une base biologique à l'antagonisme des classes. Cf Luc Bourcier de Carbon, Essai sur l'histoire de la pensée et des doctrines économiques, Montchrestien, , p. 5-8, Jean-Marc Bernardini, Le darwinisme social en France (1859-1918). Fascination et rejet d’une idéologie, CNRS éditions, , p. 15.

- Les auteurs russes anarchistes, voulant réformer le régime tsariste autocratique, rejettent le darwinisme individualiste et concurrentiel au profit d'un darwinisme collectif et coopératif. Metchnikoff, dès 1886 et Kropotkine avec son ouvrage L'Entraide, un facteur de l'évolution (1902) , développent ainsi la théorie de la coopération validée par les naturalistes contemporains. Alors que Wallace et Darwin mettent au point la théorie de l'évolution par la sélection naturelle en basant leurs observations sur les milieux tropicaux très densément peuplés en espèces animales et végétales caractérisées par un développement rapide qui sature leurs niches écologiques (loi de la jungle qui entraîne des comportements de compétition territoriale et reproductrice), les auteurs russes orientent leurs observations sur les populations sibériennes animales et humaines qui, en vivant dans des régions peu peuplées, privilégient l'entraide intraspécifique en raison des conditions climatiques extrêmement rigoureuses. Cf (en) Daniel Todes, « Global Darwin: Contempt for competition », Nature, vol. 462, no 7269, , p. 36-7 (DOI 10.1038/462036a).

- Marc-André Selosse, « Symbiose et mutualisme versus évolution : de la guerre à la paix ? », Atala, no 15, , p. 35.

- J.L. Bronstein, Game structures in mutualisms : what can the evidence tell us about the kinds of models we need?, Advances in the Study of Behavior, no 34, 2004, p. 59-104

- Bruno Corbara, « Les reines de la manipulation », Pour la science, no 101, , p. 68

- Eugene Pleasants Odum, op. cit., p.297.