Histoire de la fortification bisontine

L'agglomération de Besançon et de sa périphérie sont riches d'un important patrimoine militaire hérité de quinze siècles de mise en défense.

Aux remparts médiévaux protégeant le centre historique (la Boucle) et les quartiers de Battant, Rivotte et Charmont, ont succédé les transformations opérées à l'époque de Charles Quint puis sous la courte domination espagnole. C'est Louis XIV qui, dès la conquête de la Franche-Comté, a fait réaliser les nombreux remaniements, en grande partie visibles aujourd'hui. Ce sont ceux-ci qui ont valu l'inscription au patrimoine de l'humanité (UNESCO) des fortifications de Vauban. Sous la période révolutionnaire et durant la monarchie de Juillet, l'érection de lunettes et forts a constitué un premier « élargissement » de la place avant la constitution d'un camp retranché. Ce dernier, en projet sous le Second Empire, a été construit sommairement à la suite des premières défaites de la guerre de 1870, avant sa réalisation définitive entre 1872 et 1892. On signalera aussi la réalisation ultérieure de batteries terrassées et autres travaux de mise en défense au début de la guerre de 1914, et de plates-formes de défense contre aéronefs entre les deux guerres mondiales.

En définitive, les fortifications de Besançon n'eurent à soutenir un siège ou un blocus qu'en 1289 (Rodolphe de Habsbourg), 1668 et 1674 (Louis XIV), 1814 (Sixième Coalition), et 1871 (Guillaume Ier). Sur ces cinq affrontements, trois se terminèrent à l'avantage des défenseurs, seules les armées françaises parvenant à franchir les défenses de la place.

Fortifications

Citadelle

Sa construction débuta après la première conquête française (1668), les Espagnols s'inspirant du projet de Vauban, qui avait amorcé les travaux durant trois mois, pour construire ce qui deviendra le front royal face à la ville et le front de secours dominant la combe, ainsi que deux murailles de faible hauteur les joignant en bord de falaise. Le corps de place est sobrement aménagé avec casernes, magasin, citerne, corps de garde...

Dès la seconde conquête, durant la guerre de Hollande, Vauban reprend son projet en remaniant les parties construites (les murailles sont épaissies et élevées jusqu'à 15/20 m), et en constituant un second front face à la ville, le front Saint-Étienne. Les piles d'un pont seront érigées en sortie du front de secours. Les travaux structurants s'étaleront de 1675 à 1683, mais la citadelle ne sera totalement terminée qu'en 1711 avec tous les équipements que nous lui connaissons : bâtiment des cadets, magasins à poudre, citernes, puits, chapelle...

Classé monument historique en 1942, l'ouvrage sera acquis par la ville en 1959. Il abrite actuellement un zoo et plusieurs musées dont celui de la Résistance et de la Déportation. Si l'on excepte la disparition de cinq échauguettes (ne restent qu'une échauguette intacte et les vestiges de deux autres), la déconstruction des piles du pont de secours en 1875 est l'une des rares modifications ayant été effectuées. Depuis 2008, d'importants travaux de restauration ont été entrepris : charpente de l'arsenal, redan 159 dominant Rivotte, demi-lunes des fronts Saint-Étienne et Royal, chemins de ronde est et ouest avec les tours de la Reine et du Roi. La réception de ces travaux s'est étalée de 2009 à 2015. La citadelle est également un site classé depuis 1924.

Les portes de la place-forte

Il faut mettre à part la « porte » Noire, arc de triomphe érigé vers 175 sous l'empereur Marc Aurèle et qui ne joua le rôle de porte qu'à l'époque des invasions barbares. Située près de la cathédrale Saint-Jean, et classée monument historique depuis 1840, sa spectaculaire rénovation en 2011 a notamment fait disparaître les dépôts noirs auxquels elle doit son nom. Inversement, l'arc de triomphe qui fut construit entre 1691 et 1693 entre les deux corps de bâtiments du quai Vauban avait une fonction de porte. Dédié à Louis XIV, cet arc disposait dans ses soubassements de deux casemates à canons permettant le tir en amont et aval du pont. La pierre utilisée étant gélive, il dut être déconstruit en 1776.

La bataille qui opposa élus et défenseurs du patrimoine militaire entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe, aboutit à la disparition de presque toutes les entrées fortifiées indispensables jusqu'à la guerre de 1870, mais devenues obsolètes face aux armements modernes, tout en étant gênantes pour la circulation automobile et le développement urbain.

La porte (de) Rivotte, située dans le quartier éponyme est un ouvrage historique, transformée sous Charles Quint et remaniée par Vauban. Délestée de son pont-levis et percée de deux passages pour piétons à la fin du XIXe siècle, puis menacée de destruction, elle fut finalement conservée. L'ouverture de l'avenue Gaulard sur Rivotte, en 1943, mettra fin à la difficulté de circulation due à son étroitesse.

La porte taillée est un petit tunnel creusé au Moyen Âge au pied de l'éperon rocheux[1] barrant le passage entre la citadelle et le Doubs à Rivotte. Dotée de ventaux défensifs fermés chaque nuit jusqu'en 1875, cette avant-porte est toujours surmontée d'une tour de guet médiévale et d'un corps de garde dessiné par Vauban. Sa taille dans le roc a permis de la préserver.

La porte (de) Battant portait le nom du quartier auquel elle permettait d'accéder. Vauban avait déplacé la porte moyenâgeuse pour l'intégrer à la ceinture de Battant, puis elle fut transformée en 1875 en double porte, elle-même rasée en 1956.

La porte de Malpas existait de façon certaine depuis le XIIe siècle. Reconstruite vers 1546, elle fut conservée telle quelle jusqu'à sa démolition en 1893. Cette avant-porte était située au niveau de la barre rocheuse sur l'actuelle route nationale 83, entre Tarragnoz et Casamène.

Il y eut deux portes de Charmont. Celle de l'époque de Charles Quint existe encore sous forme de ruines à la pointe du bastion de Charmont près de la place Leclerc. Vauban en fit construire une nouvelle au milieu de la courtine reliant le fort Griffon au bastion de Charmont. Comme la plupart des autres elle a été détruite à la fin du XIXe (en 1894).

La porte Notre-Dame se trouvait à Tarragnoz. Construite sur les plans de Vauban pour remplacer la porte moyenâgeuse qui s'ouvrait au-dessus de la tour Notre-Dame, elle a été supprimée en 1894 durant l'expansion de Besançon.

La porte d'Arènes était située dans le quartier d'Arènes entre les bastions de Charmont et d'Arènes. Elle fut détruite en 1933 afin de faciliter la circulation rue Marulaz.

La porte de Bregille s'ouvrait dans l'enceinte urbaine à l'aboutissement du pont de Bregille construit par Vauban en 1689. La porte disparut entre 1895 et 1897 avec l'arasement des remparts.

Lors de l'aménagement des quais Napoléon[2] et Veil-Picard en 1865 et 1880, 2 portes ont été construites au niveau des fortifications (tour de la Pelotte et bastion d'Arènes) ; des ponts démontables les précédaient (sur le ruisseau de la Mouillère et le bras de rivière noyant fossé en avant du bastion). Les piliers de ces portes ont subsisté un temps avant leur démolition.

- Anciennes photos des portes

La porte Noire au début du XXe siècle.

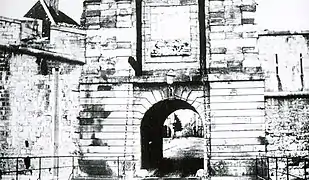

La porte Noire au début du XXe siècle. La porte Notre-Dame.

La porte Notre-Dame. La porte Battant.

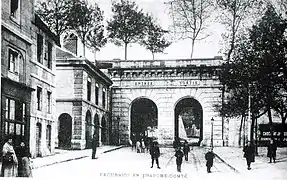

La porte Battant._-_ann%C3%A9es_1900.jpg.webp) La porte d'Arènes, vers 1900.

La porte d'Arènes, vers 1900. La porte Rivotte au début du XXe siècle.

La porte Rivotte au début du XXe siècle. La porte Rivotte au début du XXe siècle.

La porte Rivotte au début du XXe siècle. La porte de Malpas.

La porte de Malpas. Autre aperçu de la porte Malpas.

Autre aperçu de la porte Malpas.

Forts extérieurs

Premier élargissement

Si Vauban refusa la fortification des collines de Bregille et Chaudanne proches de la citadelle et de la ville, il était favorable à l'implantation de redoutes pour s'opposer aux attaques venant de la Chapelle des Buis. Ceci fut concrétisé en 1791 par le bisontin Le Michaud d'Arçon alors que la France était menacée d'invasion. Celui-ci imposa des redoutes de son invention (lunettes d'Arçon) qu'il prévoyait de construire en cinq points hauts : deux en bordure de la combe sud (suivant l'idée de Vauban) ainsi qu'à Chaudanne, Bregille et Beauregard. Bregille ne sera pas retenu et la construction des quatre autres ne fut pas immédiate, de sorte que seule Chaudanne achevée en 1797 était opérationnelle lors du siège de 1814. La lunette de Beauregard sera transformée à partir de 1845 ; elle devint le fort Beauregard qui ne sera totalement terminé qu'en 1870). Quant aux lunettes de la combe (Tousey et Trois-Châtels), il fallut attendre 1827 pour voir leur achèvement.

Trois autres fortifications vinrent compléter cet élargissement de la place fortifiée : sur le sommet de la colline de Bregille fut érigé un fort bastionné (fort de Bregille) entre 1825 et 1837 (avec des modernisations ultérieures à partir de 1865). De même sur Chaudanne un autre fort également bastionné (fort de Chaudanne), vint prendre la place (1841-1844) de la lunette dont on conserva la tour-réduit. Sur le petit-Chaudanne, l'existence d'un point faible dans la défense sud de la ville imposa la construction d'un fort plus modeste ébauché en 1851 et terminé en 1869-70. À signaler la construction, dans les années 1860 (terminée en 1873), d'une grosse lunette 400 m à l'ouest de la ceinture de Battant. Cet ouvrage, très endommagé par une explosion accidentelle en 1883, sera désaffecté. C'est à son emplacement que sera construite la caserne de Charmont, future caserne Vauban, au début du XXe siècle.

La lunette de Trois-Châtels est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 1995 et le fort de Chaudanne en 1996. Le site de 1 200 ha « centre ancien de Besançon et ses abords », inscrit en 1977 englobe, outre Griffon, les six fortifications de ce premier élargissement.

Tousey et Trois-Châtels sont privés. Les forts appartiennent à la ville de Besançon qui met Chaudanne à disposition (théâtre Alcyon et société de tir) et utilise Bregille pour des manifestations, des fourrières (canine et deux roues) y étant installées par ailleurs.

Camp retranché

Un camp retranché consiste en une ceinture de forts entourant une ville à bonne distance pour faire obstacle au passage de l'ennemi d'où qu'il vienne, et l'empêcher de bombarder la place centrale en maintenant celle-ci hors de portée des canons. Ce camp n'était qu'en projet sur Besançon lorsque la guerre de 1870 tourna à l'avantage des États allemands. Le capitaine de vaisseau Marius Rolland qui avait été nommé commandant de la place en novembre 1870 réussit l'exploit de terminer la réalisation de ce camp, à peine amorcée par son prédécesseur, avant l'arrivée des armées ennemies.

Assisté du colonel Benoit, directeur des fortifications, il mena à bien les travaux malgré un hiver rigoureux. Au total six redoutes, deux fortins et quatre batteries seront érigés sur les principaux points-hauts autour de la ville, ce qui permettra à la place forte de résister au blocus de janvier-. Essentiellement terrassées, ces constructions comportaient presque toutes un fossé. Elles ne sont plus visibles, à l'exception de l'ouest des Buis et du Rosemont qui sont restés proches de ce qu'ils étaient alors. Sur l'actuelle redoute de Montfaucon et le site de l'est des Buis, on peut également découvrir les vestiges des fossés construits ici en 1870.

En 1874, le général Raymond Adolphe Séré de Rivières, directeur du service du génie au ministère de la Guerre, est chargé de reconstruire la ligne de défense des frontières entre Dunkerque et Nice. Basé sur des forts d'arrêt, places fortes et rideaux défensifs, son projet connu sous l'appellation « système Séré de Rivières » sera poursuivi jusqu'en 1914. Il se caractérise notamment par l'abandon de la fortification bastionnée chère aux disciples de Vauban pour la fortification dite polygonale.

À Besançon, c'est un nouveau camp retranché qui sera mis en place en deux phases : de 1872 à 1880, les positions du camp de 1871 seront en grande partie reprises avec une extension vers le nord, puis de 1889 à 1893 il sera procédé à un élargissement vers l'ouest et le sud. Finalement, c'est une ceinture de forts et batteries d'une cinquantaine de kilomètres de périmètre qui assurera la protection de la place à partir de 1893. Les batteries de canons seront installées en cave ou en plein air, mais dans ce cas des abris permettront aux servants de se protéger des tirs ennemis. Les forts disposeront de locaux maçonnés recouverts d'une épais masse de terre, solution qui ne sera efficace que jusqu'en 1885, année de l'apparition de l'obus-torpille chargé de mélinite. C'est la raison pour laquelle les ouvrages de Pouilley-les-Vignes et de Pugey construits après cette date, disposeront de locaux enterrés. Le fort de Pugey bénéficiera de plus du béton de forteresse pour le renforcement des parties apparentes.

Les sections de fossés aux murs en terre coulante ou maçonnerie deviendront toutefois des cibles fragiles face à l'artillerie ennemie. Comme on le sait, ces fortifications ne connurent pas l'épreuve du feu lors des deux conflits du XXe siècle, mais l'arrêt de leur entretien par l'armée dans les années 1920 a fait qu'elles nous sont parvenues aujourd'hui dans un état de délabrement plus ou moins avancé. Toutefois aucune d'entre elles n'a été rasée ou comblée.

Période 1872-1883

Elle vit la conservation, le réaménagement ou la construction de dix-neuf ouvrages :

- fort de l'ouest des Buis conservation dans son état d'origine du fortin de 1870 qui est aujourd'hui envahi par la végétation.

- fort de l'est des Buis idem ouest des Buis. Après son acquisition par le diocèse de Besançon, une crypte et son parking seront aménagés sur l'intérieur des fossés (inauguration en 1949) ;

- fort des Justices 1870-72. Ce fort peut être considéré comme le dernier fort bastionné de France. Une caserne de gendarmerie occupe maintenant son emplacement, de sorte que, seules des sections de fossés ainsi que deux magasins à poudre sont encore visibles.

- fort de Fontain 1874-78, à l'emplacement d'une redoute de 1870. Depuis sa cession par l'armée, c'est une propriété privée.

- fort de Montfaucon 1874-78. Ce fort « neuf » a été construit à 500 m de la redoute de 1870. Endommagé en 1906 par l'explosion d'un magasin à poudre, il héberge actuellement des équipements de télécommunications militaires.

- fort de Chailluz 1875-78. Appartenant à la commune de Besançon, Il accueille des antennes de télécommunications privées.

- fort de Châtillon-le-Duc 1875-79. Il a été érigé sur les ruines d'un château féodal. Une gentilhommière du XIXe siècle qui a servi de casernement est aujourd'hui encore un lieu d'habitation. Privé.

- fort des Montboucons 1877-80. Une redoute se trouvait près de là en 1870. Ce fort et le terrain qui l'entoure servent de camp d'entrainement militaire.

- fort de Planoise 1877-80. Il s'agit en fait d'un môle de résistance composé d'un réduit, d'un abri sous roc et de plusieurs batteries extérieures, le tout entouré d'une "enveloppe" (muraille basse). À cheval sur les communes de Besançon et Avanne-Aveney.

- fort Benoit 1873-80 à l'emplacement d'une redoute de 1870 au sommet de la colline de Palente. Le site est loué par la ville de Besançon à une société de tir.

- redoute de Montfaucon 1870-72, remaniée en 1885-86. T.D.F. l'a acquise pour y implanter un pylône.

- batterie du Rosemont. Construite en 1870, seuls une casemate et un magasin à poudre ont été construits ultérieurement.

- batterie de Planoise. Il s'agit de la batterie originelle (1870) englobée par la suite dans le môle défensif composé d'un réduit, de plusieurs batteries et d'un abri sous roc.

- batterie Rolland 1874-76. La redoute terrassée en 1870 à cet emplacement céda la place à cet ouvrage maçonné. Elle possède un casernement.

- batterie du Calvaire 1877-78.

- batterie de la Ferme de l'hôpital 1878-79.

- batterie de la Carrière 1878. Bien qu'un nom lui soit attribué, elle est parfois considérée comme une batterie annexe du fort neuf de Montfaucon.

- batterie des Rattes 1883

- batterie des Épesses 1883

Période 1886-1914

La ceinture fortifiée fut complétée par huit nouvelles constructions :

- fort de Pugey 1888-1891 (à Pugey), entièrement creusé sous roc, il a bénéficié de l'emploi du béton spécial pour le renforcement des coffres de flanquement, dômes de protection des escaliers de communication et embrasures de tir ; désigné comme « ouvrage » sur les documents du génie militaire ;

- quatre ouvrages de la crête de Pouilley 1889-1893 (à Pouilley-les-Vignes) ; un abri sous roc est associé à chacune des quatre positions de batteries doublées de réduits d'infanterie ;

- ouvrage d'au Bois 1891-1892 (à Franois), composé d'un réduit d'infanterie encadré de deux batteries ;

- batteries de la Charrière vers 1886 et de la Fourche de Chailluz vers 1889 à Besançon (forêt de Chailluz), simplement terrassées.

Des batteries terrassées et des tranchées sont aménagées ultérieurement, à distance des forts, afin de limiter les pertes humaines et matérielles lors des impacts directs des obus ennemis. Ce fut notamment le cas lors de la mise en défense de la place en août-.

D'autres locaux annexes sont à découvrir à l'extérieur des fossés des différents ouvrages maçonnés : magasins à poudre en caverne (23 majoritairement creusés vers 1888-1889 à la suite de la crise de l'obus-torpille), abris sous roc (neuf dont quatre à Pouilley-les-Vignes), hangars d'artillerie (un seul encore visible à l'est des Buis), aires de captage des eaux de pluie (trois dont deux visibles)... Le forts Séré de Rivières possèdent généralement une, voire deux, batteries annexes situées à proximité immédiate.

Période 1930-1944

L'armée française implanta des batteries de défense contre aéronefs en différents lieux : entre la redoute et le fort de Montfaucon, aux Montboucons, sur les plates-formes de la batterie annexe est de Fontain, sur deux des bastions de Bregille...

Les Allemands construisirent pour leur part des postes d'observation et de défense à Montfaucon.

Propriété/classement/ inscription

Ce sont les communes qui ont principalement acquis ces ouvrages lorsque l'armée s'en est dessaisie dans les années 1960 (sauf Justices, Monfaucon-fort et Montboucons), mais certains sont devenus des propriétés privées : Châtillon, Fontain, Est des Buis, Montfaucon-redoute, Ferme de l'Hôpital...

Le fort de Châtillon-le-Duc est un site inscrit depuis 1942, Le Rosemont et l'Ouest des Buis font partie du site inscrit en 1977 « Centre ancien de Besançon et ses abords ».

Bâtiments militaires

Casernes

Si la première caserne fut construite à la citadelle de Grenoble en 1593, c'est à partir de 1680 et suivant les plans-types de Vauban que ces logements militaires firent partie intégrante des places fortifiées. Il fallut toutefois attendre 1848 pour que la totalité des troupes disposent de logements propres. À Besançon comme sur les autres places, on érigera des casernements à la Citadelle puis dans les forts : Griffon (1682), Bregille (1832), Chaudanne (1844), Beauregard (1848), et les forts du camp retranché (Montfaucon, Fontain, Planoise, Justices, Montboucons, Chailluz, Benoit...) entre 1872 et 1880.

Parallèlement d'autres casernes verront le jour du XVIIe au XIXe siècle à l'intérieur des enceintes de la ville :

- Saint-Pierre (1681). Renommée Lyautey (en l'honneur des grand-père et grand-oncle du Maréchal), elle héberge actuellement la médiathèque Pierre Bayle.

- Saint-Paul (1681), là où se trouve aujourd'hui le quartier militaire Ruty. Les quatre bâtiments actuels construits en 1735, 1842, 1852 et 1861 viendront remplacer cette caserne Vauban. Ils porteront un temps le nom de Grand quartier d'artillerie avant d'adopter celui de Ruty. Les toitures et façades des bâtiments sont inscrites à l'inventaire des monuments historiques depuis 1964. L'église Saint-Paul et sa grange seront reconverties un temps en écurie et magasin à fourrage.

- Arènes (1738). Rebaptisée Condé, c'est maintenant le lycée éponyme.

- Saint Jean (1681). Petit quartier d'artillerie et hôpital Saint-Louis au XVIIIe. Rebaptisé Hugo (le père de Victor), il n'en reste aujourd'hui qu'un bâtiment.

- Caserne de la Visitation (Duras) aménagée fin XVIIIe dans un couvent devenu bien national à la Révolution.

- Caserne des Jacobins (Ségur), autre couvent saisi à la Révolution. Hébergea un temps l'École d'artillerie. Reconstruite, elle accueille maintenant des cadres militaires.

- La Gendarmerie nationale à Tarragnoz occupe un bâtiment ayant appartenu au prieuré des Minimes.

- Caserne de l'État-major place Jean Cornet.

Fin XIXe début XXe siècle, d'autres casernes sont construites hors les murs :

- La Butte (Brun) datant de 1878, elle est toujours en service.

- Charmont (1910 -1913), rebaptisée Vauban en 1936. Désaffectée en 2013, un écoquartier avec 800 logements (travaux étalés sur 12 ans à partir d') sera aménagé sur les 7 ha de son emprise à partir de 2015.

- de la manutention / Lecourbe (1901). Désaffectée, elle a été rasée vers 1990 pour laisser la place à la résidence Lecourbe.

- Joffre (1938-2010), sur un terrain englobant l'ancien polygone d'artillerie. Les travaux de construction ayant été interrompus par la guerre, c'est l'Éducation nationale qui en disposera à la libération avant une réaffectation à la Défense dans les années 1950. Les modernisations et agrandissements datent des années 2000.

- Justices (capitaine Girard), caserne de Gendarmerie érigée à la fin des années 1980 à l'emplacement du fort de 1872.

Arsenal

Lorsque Louis XIV se rendit maître de Besançon, son administration s'empara de l'arsenal originel qui longeait la rue Saint-Vincent. Ce bâtiment fut restitué à la ville en 1838 moyennant la cession des terrains avoisinants. Débutée cette année-là, la construction du nouvel arsenal se prolongera jusqu'en 1876 conduisant à la réalisation de l'ensemble architectural actuel (dix bâtiments). Outre sa fonction de dépôt, l'arsenal bisontin produisait notamment des corps d'affûts et des voitures de transport.

La façade (en vis-à-vis de l'hôpital Saint-Jacques) et les deux corps latéraux de la cour intérieure datent des années 1840, alors que le bâtiment arrière est de 1876. La faculté de Médecine et Pharmacie s'y est installée en 1969. Face au parking Chamars, l'actuelle cité administrative loge dans un immeuble de 1841 alors que celui où sont installés les services administratifs municipaux est de 1872.

Un autre arsenal royal sera construit à la Citadelle pour les besoins spécifiques à cette fortification.

Magasins à poudre

Outre les magasins à poudre de la citadelle, et de Griffon, un imposant bâtiment est érigé près de la gare d'eau en 1834. Désaffecté, c'est aujourd'hui un des locaux de France 3 Franche-Comté.

La vulnérabilité et dangerosité des magasins à poudre face à l'artillerie de la seconde moitié du XIXe siècle conduisit à les éloigner des fortifications et les enterrer. Les premiers magasins à poudre creusés en caverne ou semi-caverne seront ceux de la porte Notre-Dame et du Rosemont (1880) suivis de 21 autres (1882-1892) situés pour la plupart à proximité immédiate des forts.

Voir aussi

Bibliographie

- Robert Dutriez, Besançon, ville fortifiée : de Vauban à Séré de Rivières, Besançon, Cêtre, , 291 p. (ISBN 2-901040-20-9).

- Philippe Martin, Nicolas Fauchère (dir.) et al. (photogr. Pascal Lemaître), La route des fortifications dans l’Est, Paris, les Éd. du Huitième jour, coll. « Les étoiles de Vauban », , 181 p. (ISBN 978-2-914119-83-2).

- Raymond Fournier, Besançon : du fort des Justices à la caserne capitaine Alain Girard, Besançon, R. Fournier, , 255 p. (BNF 37163685).

- Laurent Heyberger (dir.) et Yves Pagnot (dir.), Vauban : l’homme, l’ingénieur, le réformateur, Belfort, Université de technologie de Belfort-Montbéliard, coll. « Sciences humaines et technologie », , 155 p. (ISBN 978-2-914279-38-3).

- Guy Le Hallé, Le système Séré de Rivières ou le Témoignage des pierres : La France et Verdun, Louviers, Ysec éd., , 224 p. (ISBN 2-84673-008-3).

- Guy Le Hallé, Histoire des fortifications en Franche-Comté et pays de l'Ain, Amiens, Martelle, , 223 p. (ISBN 2-87890-009-X).

- Philippe Truttmann, La barrière de fer : l'architecture des forts du général Séré de Rivières, 1872-1914, Thionville, G. Klopp, , 542 p. (ISBN 2-911992-37-7).

- « Vauban à Besançon et en Franche-Comté », Cahiers de la renaissance du vieux Besançon, Besançon, Association pour la renaissance du Vieux Besançon, no 8, ? (ISSN 1276-6771).

- « La citadelle de Besançon et l’enceinte urbaine », Cahiers de la renaissance du vieux Besançon, no 9, ?.

- Robert Dutriez et al., Vauban et ses successeurs en Franche-Comté : trois siècles d'architecture militaire, Besançon, C.R.D.P., , 248 p. (BNF 34664251).

Articles connexes

Lien externe

Notes et références

- L'éperon avait été percé au Ier ou IIe siècle par les Romains pour la passage de l'aqueduc de Besançon.

- Rebaptisé quai de Strasbourg après l'abolition du second Empire.