Histoire de l'enseignement agricole en France

L'histoire de l'enseignement agricole en France démarre au XVIIIe siècle. Pendant longtemps, l'apprentissage de l'agriculture s'est borné à la reproduction du modèle existant. Cependant les crises agricoles qui se succèdent au XVIIe et au XVIIIe siècles amènent les physiocrates à réfléchir sur les moyens d'améliorer l'agriculture et ses rendements. Leurs réflexions débouchent sur la nécessité d'une amélioration de la connaissance, et la divulgation des nouvelles techniques. Plusieurs lois vont structurer l'enseignement qui, progressivement, se met en place.

L'agriculture, un savoir-faire qui se transmet hors de l'instruction

Jusqu'au début du XIXe siècle, l'instruction en général peine à se structurer, et l'enseignement agricole en particulier ne trouve pas d'échos malgré quelques initiatives isolées. La pratique de l'agriculture est surtout un savoir-faire qui se transmet hors de l'instruction, au sein d'une population majoritairement rurale.

Sous l'Ancien Régime : des initiatives isolées

Sous l'Ancien Régime, les premières initiatives sont prises sous l'influence des agronomes physiocrates à la fin du XVIIIe siècle. En 1762, Goyon de la Plombanie propose de créer des écoles agricoles pour retenir les fils de paysans sur leur terroir. Des idées mais peu de réalisations. À cette époque, François-Thomas Moreau de la Rochette fonde un institut horticole destiné aux orphelins parisiens, mais l'établissement ferme définitivement ses portes en 1780. D'autres expériences, comme celles de Panelier, à Compiègne, visant à instruire de jeunes laboureurs, ne durent que quelques années.

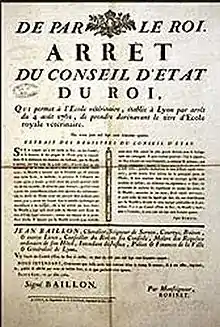

La première école vétérinaire créée à Lyon

Claude Bourgelat, soutenu par le contrôleur général des finances Bertin, crée l'École vétérinaire de Lyon en 1761. Afin de pérenniser cette initiative, et inquiet d'éventuelles difficultés financières, il obtient du roi le statut d'École royale en 1764. En 1765, il crée un établissement similaire dans le Val de Marne : l'école nationale vétérinaire Alfort. L'École vétérinaire de Lyon est la plus ancienne au monde ; rapidement, le mouvement s'étend à l'Europe.

Sous la Révolution : des projets d'enseignement agricole inaboutis

Sous la Révolution deux tendances se manifestent :

D'abord, intégrer un enseignement de l'agriculture dans l'enseignement général. C'est l'idée que défend Condorcet dans le plan qu'il soumet à l'Assemblée législative en . Au sein de l'École normale (décret du 9 brumaire an III), il est prévu un cours d'agriculture, mais ils ne seront pas mis en place.

La deuxième idée est de créer un véritable enseignement agricole. L'abbé Rozier, tente avec l'appui de François de Neufchâteau, de faire créer une école nationale d'agriculture à Chambord.

À la suite d'une demande du département de l'Isère, Grégoire propose à la Convention le d'instituer dans chaque département « une maison d'économie rurale qui sera consacrée aux expériences propres à accélérer les progrès de l'agriculture ».

Ces projets n'aboutissent pas. Par contre, les écoles vétérinaires sont maintenues et réformées par le décret du 29 germinal an III.

Sous le Premier Empire

François de Neufchâteau reprend, le 11 brumaire an X (), un projet présenté par l'abbé Rozier quelques années auparavant. Il échoue à nouveau.

André Thouin réalise, au sein du Muséum national d'histoire naturelle, entre 1800 et 1806, une école d'arboriculture, une école d'horticulture et une école d'agriculture pratique qui connaissent un succès substantiel.

André Thouin préconise le développement d'un enseignement agricole de masse, avec un système basé sur trois niveaux :

- un enseignement pratique dès l'enfance pour les enfants d'ouvriers agricoles et de petits cultivateurs ;

- un enseignement théorique basé sur des livres de pratique pour les propriétaires et fermiers de domaines moyens ;

- une étude des livres théoriques ayant pour sujets la physiologie végétale, la chimie et la physique pour les grands propriétaires.

L'idée d'un enseignement ayant trois niveaux sera reprise dans le décret du .

Les débuts de la formation agronomique et vétérinaire au XIXe siècle

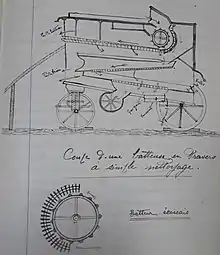

L'école de Roville fondée par Mathieu de Dombasle

En 1822 en Lorraine, Mathieu de Dombasle crée une ferme-école à Roville-devant-Bayon. Son projet remonte à 1818. Le but est de diffuser de nouvelles pratiques agricoles pour permettre de développer l'agriculture en tant qu'activité lucrative. Le matin l'enseignement est consacré à la pratique, et l'après-midi à la théorie (botanique, agriculture, minéralogie, art vétérinaire, comptabilité). Il adjoint à son école une fabrique d'instruments agricoles. Le public présent est essentiellement composé de fils de grands propriétaires, ou de jeunes gens qui envisagent de diriger de grands domaines. Cette école est financée par des fonds privés, mais dure peu de temps car elle ferme à la fin du bail[1]. Cependant l'école de Roville lance un dynamisme et impulse d'autres créations d'écoles à Grignon et à Nozay qui deviendront par la suite des écoles nationales puis des écoles d'ingénieurs existant encore aujourd'hui.

L'école de Grignon soutenue par Charles X

Après une visite à Roville, Antoine-Rémy Polonceau et Auguste Bella décident de créer, en 1827, une école sur le même modèle mais cette fois avec l'appui du roi Charles X. C'est ainsi qu'est créée l'Institution royale agronomique de Grignon, près de Paris[2]. L'existence n'a pas cessée puisque l'école fait aujourd'hui partie d'AgroParisTech.

Des initiatives privées

En 1830, l'école de Grand-Jouan (Loire-Inférieure), est créée par Jules Rieffel, l'un des meilleurs élèves de Mathieu de Dombasle. L'objectif de cette école c'est de travailler le défrichement des landes pour améliorer leur productivité et leur qualité fourragère[3].

En 1845, Césaire Nivière met en place l'Institut agricole de La Saulsaie dans l'Ain. D'abord spécialisée dans le drainage et l'assèchement des marais, l'école qui deviendra progressivement l'école nationale d'agronomie de Montpellier.

Des initiatives publiques

Plusieurs ordonnances royales créent de écoles à vocation agricole.

L'École des haras est créée en 1823 dans le haras national du Pin, mais le fonctionnement de l'école ne dure pas longtemps[4].

L'École royale des eaux et forêts de Nancy est créée en 1824[5]. S'appuyant sur une administration remontant à Colbert, l'école et se développe rapidement.

L'école nationale vétérinaire de Toulouse est créée en 1825[6].

Poids du conseil supérieur de l'Agriculture

À partir de 1830, le Conseil supérieur de l'Agriculture est le lieu privilégié d'une politique d'enseignement agricole. On y préconise la création d'un ministère de l'agriculture, la création de fermes-écoles dans chaque département, d'une école normale d'agriculture... Si ces projets ne sont pas acceptés par le ministère de tutelle de l'époque (ministère du Commerce et des Travaux publics) qui préfère soutenir le développement des comices des sociétés locales d'agriculture, ces travaux seront à la base des réalisations de l'enseignement agricole au cours du siècle.

Ce conseil développe aussi une politique de subvention, d'encouragements, auprès des particuliers et des départements. Les instituts agricoles de Roville, Grignon, Grand-Jouan et La Saulsaie (Montluel, créé en 1840 par Césaire Nivière) sont subventionnés. Des postes de professeurs d'agriculture sont créés dans certaines villes et départements. La première est à Bordeaux en 1837. En 1845, le ministère, devenu ministère du Commerce, de l'Agriculture et des Travaux publics, subventionne des chaires à Lyon, Rodez, Toulouse, Nantes, Quimper et Rouen. Le ministère subventionne également la création de ferme-écoles, dont l'enseignement est plus tourné vers la pratique que dans les instituts. En 1845, il en existe dix en France, dans l'Aube, les Bouches-du-Rhône, la Dordogne, l'Ille-et-Vilaine, la Meurthe, la Saône-et-Loire, le Morbihan, la Loire, la Charente et la Mayenne. Ce sont des institutions privées, dont le sort est lié au financement de l'État.

La première loi d'organisation de l'enseignement agricole votée en 1848

Sous la Deuxième République, la crise agricole commencée en 1845 est sévère, entrainant une très forte hausse des cours. Une des solutions pour limiter le risque de ces crises est la modernisation de l'agriculture française, l'évolution vers une culture scientifique, d'où la nécessité d'agriculteurs formés aux techniques les plus modernes.

Projet de loi élaboré par le Conseil général d'agriculture

Une commission du Conseil général d'agriculture, présidée par Tourret, est chargée d'étudier une organisation générale de l'enseignement agricole, et un plan d'enseignement. Après avoir fait un état de la situation, cette commission propose la création d'un établissement à caractère scientifique en région parisienne.

Pour l'enseignement, elle recommande deux types d'établissements :

- Cinq instituts agricoles, en s'appuyant sur les trois existants (Grignon, Grand-Jouan, La Saulsaie) et en en créant un dans le Midi, destinés aux cultures méditerranéennes, et un dans le centre spécialisé dans l'élevage. Ces établissements auraient à former les propriétaires, les fermiers importants et les enseignants des fermes-écoles ;

- Des fermes-écoles dont le but serait de former des techniciens, « des bras intelligents ».

Ce rapport propose également d'enseigner des notions d'agriculture dans les écoles normales. Un autre rapport, en 1846, préconise la création de trois niveaux d'enseignement : un institut national agronomique, équivalent d'une faculté, une vingtaine d'écoles régionales, et une ferme-école dans chaque département.

Une part de ces propositions entre en application avec la circulaire du . On y parle de la création de fermes-écoles, dont l'enseignement est gratuit et dont le corps professoral est payé par l'État. Elle entraîne l'ouverture de dix-huit fermes-écoles.

Le ministre de l'Instruction publique, tente sans succès, notamment dans une lettre du , d'en avoir la tutelle, ou au moins un droit de regard sur l'enseignement, arguant qu'une part de l'enseignement (mathématiques, géométrie, chimie) relève de son département.

Le décret du 3 octobre 1848

En 1848, vingt-sept fermes-écoles accueillent environ 360 élèves et les instituts en activité 80.

Le décret du reprend les principaux éléments des projets de 1846-1847, auquel le ministre de l'Agriculture et du Commerce Tourret avait participé en tant que membre du Conseil général de l'agriculture. Il met en place :

- Des fermes écoles départementales. Elles sont établies sur des terres privées dont les directeurs sont les propriétaires ou les fermiers. Les frais d'enseignement sont pris en charge par l'État qui nomme également les directeurs. Une commission est chargée de contrôler les admissions et les examens.

- Des écoles régionales. L'enseignement y est payant, mais des bourses sont réservées aux meilleurs élèves des fermes-écoles.

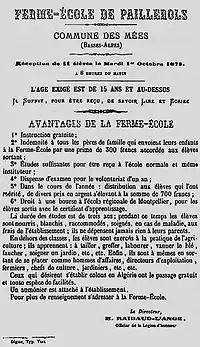

Ferme école de Paillerols, fondée en 1848.

Ferme école de Paillerols, fondée en 1848. - L'Institut national agronomique, forme des ingénieurs et des professeurs. C'est aussi un établissement de recherche et d'expérimentation qui s'appuie sur une exploitation agricole abordant tous les sujets (forêt, horticulture, animaux, jardin…).

Quelques rares députés sont opposés au projet, car rien n'est fait pour l'instruction de masse des agriculteurs. Certains, comme Delois, préconisent l'organisation de cours du soir pour l'enfant travaillant aux champs en journée et puis parce que selon lui l'agriculture s'apprend auprès du père;"L'enfant, messieurs, c'est dans les champs qu'il apprend l'agriculture, avec son père, en conduisant les chevaux". D'autres demandent que l'on initie les enfants des écoles primaires, que l'on organise aussi un enseignement agricole féminin. Tocqueville demande que l'on crée pour les collèges des cours théoriques et pratiques au chef-lieu d'arrondissement.

Le décret est adopté par l'assemblée par 579 « oui » sur 679 votants.

À la fin de 1849, il existe soixante-huit fermes écoles, pour 855 élèves. Les instituts de Grand-Jouan, La Saulsaie et Grignon sont transformés en écoles régionales. Un quatrième (fermé en 1852) est créé dans le Cantal. L'Institut national agronomique ouvre quant à lui ses portes le à Versailles ; situé dans les écuries à proximité du Potager du Roi et bénéficiant également de pépinières, trois fermes constituent son domaine. L'enseignement y est théorique et expérimental. Les études y sont de deux ans, et les meilleurs élèves des écoles régionales bénéficient de bourses. Quarante-sept élèves ayant passé un examen d'admission y sont reçus, et 159 auditeurs libres viennent y assister aux cours.

Parallèlement à ces institutions, une dizaine de chaires de professeurs d'agricultures et des colonies (orphelinats) agricoles subsistent.

Développement de l'instruction agricole sous la Troisième République

Une instruction inégale entre garçons et filles jusqu'à la moitié du XIXe siècle

L’enseignement agricole n'est pas une préoccupation centrale au début des années 1870, car l’agriculture n'est pas une finalité d'enseignement, c'est une discipline annexe ajoutée au programme des écoles primaires et des écoles normales[7]. En 1856, toutes les écoles normales vouées à former les instituteurs, ont un enseignement théorique de l'agriculture. Seules quelques-unes ont un enseignement pratique. Pour cela, elles ont souvent dû recruter des intervenants extérieurs comme le directeur du jardin botanique à Évreux.

Paul Cère, chargé d'une mission par le ministère de l'Instruction publique, propose plusieurs mesures telle qu'un enseignement agricole et horticole réparti durant les trois années de formation à l'école normale, accompagné de visites d'exploitations, et d'un jardin potager annexé aux écoles normales, ainsi que la distribution importante de graines à l'issue de la formation.

Mises à part ces réflexions, peu d'initiatives publiques sont menées sous le Second empire.

Cependant, à cette époque, les jardins scolaires, les fermes-écoles, les écoles pratiques d’agriculture se multiplient ; les trois écoles nationales d’agriculture (Grignon, Grandjouan, Montpellier) et l’Institut agronomique prospèrent[7].

Cependant l’enseignement professionnel de l’agriculture qui se met progressivement en place est destiné seulement aux garçons. Les établissements destiné à la formation agricole des jeunes filles ne font pas partie des projets de loi. L'enseignement à caractère agricole destiné aux jeunes filles, est dispensé dans un cadre privé, religieux, et limité à des notions d'économie ménagère et sur des durées très brèves (quelques semaines)[8].

Hiérarchie de l'enseignement agricole (loi de 1875)

En 1867 une commission reprend ces conclusions et précise que l'enseignement agricole doit avoir deux branches :

- un enseignement professionnel, dans des instituts, colonies ou pénitenciers agricoles,

- un enseignement agricole classique, au sein de l'enseignement primaire et secondaire, dépendant du ministère de l'Instruction publique.

Conséquence, le ministre Duruy reprend les conclusions de ces rapports et instaure un poste de professeur d'agriculture dans chaque département. Ce professeur, payé par l'État, est chargé des cours en école normale, en collège, en école primaire, et de donner des conférences. Un enseignement supérieur est également mis en place au sein du ministère de l'Instruction publique, au Museum d'histoire naturelle. C'est un échec.

Pendant ce temps l'enseignement professionnel périclite. Les financements sont réduits. En 1866, on ne compte plus que quarante-huit fermes-écoles, et les écoles régionales doivent restreindre le nombre de répétiteurs. À partir de 1870, ces écoles peuvent délivrer le diplôme d'ingénieur agricole. Cette même année on décide du transfert vers Montpellier de l'école de La Saulsaie.

1886 : première école d'agriculture pour filles

Plusieurs fermes écoles sont mises en place sous la Troisième République. C'est aussi une période marquée par les débuts de l'enseignement agricole féminin. On peut citer notamment une école précurseure pour l'époque, l'école pratique de laiterie fondée en 1886 à Rennes, dans le manoir de Coëtlogon, où étaient enseignées des techniques modernes de travail laitier. L'école était annexé à la ferme-école des Trois-Croix, fondée par Jean-Jules Bodin. L'enseignement délivré aux jeunes filles a permis de former ensuite les enseignantes pouvant travailler dans d'autres écoles de laiterie de France[9].

Réorganisation de l'enseignement agricole au XXe siècle à la suite des deux guerres mondiales

Enseignement agricole destiné aux filles (Loi de 1918)

Les guerres ont désorganisé la production agricole, obligeant le gouvernement a légiférer[10]. Réorganisation de l'enseignement agricole après la Première guerre mondiale, vote d'une loi en 1918.

La loi de modernisation de l'enseignement agricole de 1960

La loi du sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles, présentée par le ministre Henri Rochereau, et surtout Michel Debré, transforme et développe rapidement ce secteur de l'enseignement.

Il s’agit de contribuer à la modernisation de l'agriculture en favorisant la diffusion des connaissances scientifiques et techniques et en améliorant les compétences des agriculteurs. Plusieurs principes sont affirmés :

- la complexité croissante des processus de production et l’accélération du progrès technique exigent de la part de tous les travailleurs de plus en plus de connaissances et d’habileté ;

- la réforme de l’enseignement doit prendre en considération les aspects sociaux et humains de la profession d’agriculteur ;

- les différentes catégories socioprofessionnelles doivent avoir accès à une formation générale de même niveau et de même valeur ;

- l’enseignement agricole devra s’adapter en permanence aux besoins de l’économie agricole.

L'enseignement agricole doit ainsi atteindre un double objectif :

- préparer les futurs travailleurs des secteurs agricole et agro-industriels,

- permettre à chaque jeune d’atteindre le plus haut niveau de formation possible, mais également faciliter à tous les niveaux le passage vers le reste du secteur éducatif.

Cela signifie assurer à la fois une formation générale et une formation professionnelle, et donc transformer profondément les programmes, ainsi que rendre les diplômes comparables à ceux de l'Éducation nationale. Les établissements changent de nom pour devenir lycées et collèges agricoles. Cependant les responsables de l'enseignement agricole affirment hautement sa spécificité, marquée notamment par sa liaison avec l'agriculture, confirmant la tutelle du ministère de l’Agriculture. Ils souhaitent également en faire un terrain d'innovations pédagogiques et éducatives. L'enseignement agricole se présente dès lors comme un système parallèle au système d'enseignement général et professionnel.

Deux orientations politiques importantes vont marquer la loi sur l’enseignement agricole et son application :

- La prise en compte la réforme de 1959 de l’Éducation nationale qui a fait des classes de 6e et 5e un cycle d’observation et d’orientation, et la loi Debré du qui assure l’aide de l’État à l’enseignement privé par le système des contrats, dont le « contrat simple » qui respecte le « caractère propre » des établissements. Le Premier ministre estime que l’apport de l’enseignement privé est indispensable pour faire face à la forte demande de scolarisation. Les modalités d’aide à l’enseignement privé sont plus larges que dans le secteur relevant de l’Éducation nationale et ne prévoient pas de contrôle pédagogique.

- Pour répondre aux besoins de modernisation de l’agriculture, les organisations professionnelles agricoles revendiquent un changement dans la nature de leurs relations avec l’État. Il s’agit d’établir des compromis entre l’État et la profession, celle-ci s’engageant au côté de l’État pour l’application de la politique définie en commun. Cette cogestion de la politique agricole est symbolisée à partir de 1961 par la rencontre de Michel Debatisse, secrétaire général du CNJA et du ministre de l’Agriculture, Edgard Pisani.

En résumé, la réforme engagée est caractérisée par trois éléments essentiels :

- La parité avec l'Éducation nationale : l’enseignement agricole devient un élément du système éducatif national. Tout en approfondissant son originalité, il va progressivement adopter l’organisation et le système des diplômes de l’Éducation nationale.

- La promotion sociale en appelant notamment en son sein des spécialistes de l’éducation populaire comme Paul Harvois. Cela permet de renouveler la pédagogie et de constituer des filières de promotion de l’enseignement initial professionnel aux écoles d’enseignement supérieur. L'enseignement agricole joue un rôle de précurseur en créant en 1966 un corps d'enseignants chargés de éducation socioculturelle: celle-ci a pour vocation de « permettre d'introduire dans la formation des élèves des matières visant moins à l'acquisition de connaissances qu'à l'épanouissement de l'être ». L'apprentissage de la démocratie et de la responsabilité est favorisé par la participation à la vie de l'Association sportive et culturelle de l'établissement et aux travaux des différents conseils. L'ouverture à des réalités sociales et culturelles diverses est réalisée lors d'études du milieu naturel et humain et à l'occasion des visites et stages prévus dans les cycles de formation.Enfin, une formation professionnelle continue exemplaire est mise en place surtout à partir de 1972.

- L’enseignement supérieur est rénové en s’engageant progressivement dans un partenariat avec l’université pour devenir davantage lisible depuis l’étranger et fournir à la société moderne les cadres qu’exigent la croissance économique, la concurrence internationale et l’évolution de la société.

Les lois de 1984 sur l’enseignement agricole

Une nouvelle période de transformations profondes s'engage en 1982, lorsque le Ministre de l’Agriculture, Édith Cresson, annonce une réforme de l'enseignement agricole par les principaux intéressés, en conformité avec le projet politique de décentralisation et de plus grande participation des citoyens à la gestion des affaires les concernant. Comme en 1960, l’objectif est que la réforme de l’enseignement agricole se réalise dans la cohérence à l’égard de l’ensemble de la politique d’éducation du Gouvernement d’une part, et de la politique agricole d’autre part.

La réforme se concrétise par le vote, sans aucune opposition au Parlement, de deux lois dont l'une porte rénovation de l'enseignement agricole public () et l'autre réforme les relations entre l'État et les établissements agricoles privés (). Parallèlement une vaste consultation du personnel, des élèves, des parents, des organisations professionnelles, est lancée dans les établissements, les régions et au niveau national. Les analyses et propositions ainsi élaborées seront à la base de la rénovation d’ensemble du système de formation agricole.

Les démarches suivies reflètent un très fort consensus de tous les partenaires de l’enseignement agricole, consensus qui demeure encore en 2008 et qui constitue un des atouts de l’enseignement agricole. C’est la réalisation d’un équilibre accepté et défendu par l’ensemble des partenaires après une situation de conflits et de tensions importantes dans la période des années 1960 à 1980. Ce consensus autour de l’enseignement privé a été acquis au moment même où à l'éducation nationale, il y a une rupture, en , conduiant à la démission dun ministre, Alain Savary et à la chute du gouvernement. Des lois de 1984, on retient

- la prise en compte des agricultures, c'est-à-dire qu’il n’y plus un modèle, mais des modèles d’agriculture et l’appareil de formation doit permettre de préparer des jeunes s’insérant dans ces différents types d’agriculture.

- l’élargissement beaucoup plus net aux métiers ruraux, en affirmant que l’enseignement agricole a vocation à former pour ces métiers.

- la rénovation d’ensemble de tout l’enseignement technique, de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue, par le changement des contenus, des méthodes pédagogiques, des méthodes d’évaluation, des diplômes. Cette importante rénovation a été menée à bien grâce à l’engagement du personnel de l’ensemble de l’enseignement agricole qui a permis de gérer sans problèmes majeurs ces transformations.

Enfin, les procédures d’élaboration des schémas régionaux des formations agricoles et du schéma national contribuent à une meilleure prise en compte des besoins et une plus grande transparence dans les débats sur les orientations et l’affectation de moyens. Au total, les réformes engagées en application des lois de 1984 ont assuré un développement sans précédent de ses effectifs, une amélioration du taux de réussite des élèves et une insertion professionnelle satisfaisante malgré la crise.

Perspectives de l'enseignement agricole au XXIe siècle

L'enseignement agricole dans la Loi d'Avenir de 2014

La Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Agroalimentaire et la Forêt, adoptée en 2014, introduit l'agroécologie dans l'enseignement agricole, sous la forme du Plan Former à Produire Autrement[11]. Ce plan prévoit notamment de former les élèves à l'analyse systémique, à la gestion de l'incertitude et de la complexité, et à la recherche d'information par soi-même[12]. Il prévoit également de mobiliser fortement les exploitations agricoles, organisées en réseau au niveau régional, dans leurs missions d'expérimentation et de diffusion de l'innovation.

Avenir de l'enseignement agricole

Évoquée depuis plusieurs décennies, l'intégration de l'enseignement agricole à l'Éducation nationale demeure sujet de débats. En 2007, le Syndicat National de l'Enseignement Agricole Public (SNETAP), composante de la FSU, a adopté à la majorité, un mandat pour le rattachement de l'enseignement agricole à un ministère unique de l'Éducation. Mais cette position relative au rattachement de l'Enseignement agricole à un " Grand Ministère de l'Éducation" ne fait, néanmoins, pas consensus. Les enseignants comme les élèves et les étudiants demeurant attachés aux spécificités des dispositifs pédagogiques singuliers de l'Enseignement agricole (Éducation socioculturelle, interdisciplinarité, moindres effectifs, implantation territoriale, coopération internationale...)

En 2016, la Cour des Comptes a publié un avis très sévère sur les coûts de formation des enseignants et la situation financière des établissements, et recommande un rapprochement avec l'Education Nationale pour la formation des enseignants[13] - [14].

Notes et références

- Jean Boulaine et Jean-Paul Legros, D'Olivier de Serres à René Dumont : Portraits d'agronomes, Paris, Technique et documentation, (BNF 36998560), chap. 6 (« Mathieu de Dombasle (1777 – 1843), précurseur de l’enseignement agricole français »)

- Lucien Brétignière et L. Risch, Histoire de Grignon, Châteauroux, Impr. de Langlois, (BNF 34117392, lire en ligne), « l'institution royale agronomique »

- « Histoire », sur Institut agro Rennes-Angers

- G. Bourgin, R. Marichal, Ph. Du Verdier, M. Claudel et A. Labat, Haras, élevage hippique : XVIIe siècle - milieu XXe siècle, Archives Nationales, (lire en ligne), p. 3

- Gustave Huffel, Les débuts de l'enseignement forestier en France par Bernard Lorentz, 1825-1830, Nancy, coll. « Annales de l'École nationale des Eaux et Forêts, vol. III », , 135 p. (lire en ligne)

- René Lautié, « L’histoire de l’École nationale vétérinaire de Toulouse », Rev. méd. vét. de Toulouse, no 1, , p. 15-31

- Jean Vial, Histoire de l'éducation, (lire en ligne), chap. 8 (« L’éducation en France et à l’étranger de 1815 à 1945 - 3. Développement de l’éducation professionnelle et technique »), p. 64 à 87

- Edgar Leblanc 2021, p. 109 à 117.

- Martine Cocaud, « L'avenir de Perette. Les premiers établissements féminins d'agriculture : les écoles pratiques de laiterie », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest Année, nos 106-1, , p. 121-135 (lire en ligne)

- Edgar Leblanc 2021, p. 27 à 34.

- « La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt », sur Gouvernement.fr (consulté le )

- « Enseigner à produire autrement : le défi de la recherche et de l’enseignement agricole | Alim'agri », sur agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Enseignement agricole : la Cour des comptes tacle le ministère de l'Agriculture - Educpros », sur www.letudiant.fr (consulté le )

- « Enseignement agricole : La Cour des comptes demande la réorganisation de la formation des enseignants », sur www.cafepedagogique.net (consulté le )

Voir aussi

Ouvrages de synthèse

- Michel Boulet et René Mabit, De l’enseignement agricole au savoir vert, Paris, Éditions de l’Harmattan, coll. « Bibliothèque de l'éducation », , 172 p. (BNF 35464361)

- Michel Boulet, Anne-Marie Lelorrain et Nadine Vivier, 1848, le printemps de l'enseignement agricole, Dijon, Educagri éditions, , 141 p. (BNF 37005553, lire en ligne)

- Michel Boulet (dir.), Les enjeux de la formation des acteurs de l’agriculture : 1760-1945 - Actes du colloque ENESAD des 19-21 janvier 1999, Dijon, Éducagri éditions, , 525 p. (BNF 37621853)

- Michel Boulet (dir.), La formation des acteurs de l’agriculture : Continuités et ruptures 1945-1985 - Actes du colloque ENESAD des 27-29 novembre 2001, Dijon, Éducagri éditions, , 222 p. (BNF 38989010)

- Thérèse Charmasson (dir.), Anne-Marie Lelorrain et Yannick Ripa, L'Enseignement agricole et vétérinaire : de la Révolution à la Libération - textes officiels avec introduction, notes et annexes, Paris, Institut national de recherche pédagogique : publications de la Sorbonne, , 745 p. (BNF 36655851)

- Daniel Chartier, A l'aube des formations par alternance : Histoire d'une pédagogie associative dans le monde agricole et rural, Paris, l'Harmattan, coll. « Alternances et développements », , 2e éd. (1re éd. 1986), 240 p. (BNF 39145018)

- Georges Duby (dir.) et Armand Wallon (dir.), Histoire de la France rurale tomes, vol. 3 et 4, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L'Univers historique », (BNF 43429055)

- Michel Duvigneau, Anne-Marie Lelorrain et Henri Le Naou, L’Enseignement agricole. 150 ans d’histoire, Dijon, Éditions Éducagri, , 251 p. (BNF 37076144, lire en ligne)

- Observatoire national de l'enseignement agricole, Rapport bilan 1996-2004, Dijon, Educagri éditions, (BNF 37585108)

- Edgar Leblanc (dir.), Pour une histoire de l'enseignement agricole : la loi du 2 aout 1918 et ses évolutions, Éducagri éditions, coll. « Références », (BNF 47100718, lire en ligne)

- Joseph Radioyes, L'enseignement agricole privé catholique en France, une longue histoire, Paris, l'Harmattan, , 429 p. (BNF 40077816)

Monographies spécialisées

- Pierre Desbons, « La ferme-école des Hubaudières à Chédigny (Indre-et-Loire) 1851-1880 », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, vol. LX, , p. 273-290 (lire en ligne)

- Pierre Desbons, « La première chaire départementale d'agriculture d'Indre-et-Loire (1880-1903) », Bulletin de la Société archéologique de Touraine, vol. LXI, , p. 225-231 (lire en ligne)

- Pierre Desbons, « Chronologie de l'Enseignement agricole en Indre-et-Loire aux XIXe et XXe siècles » (Article de blog), Histoire de l'agriculture en Touraine, (lire en ligne)

Articles connexes

- Enseignement agricole en France

- Éducation socioculturelle

- Institut national agronomique Paris-Grignon

- École nationale du génie rural, des eaux et des forêts

- École nationale supérieure agronomique de Rennes

- École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires

- École nationale vétérinaire d'Alfort

- École supérieure d'agriculture d'Angers

- Institut supérieur d'agriculture de Beauvais

- Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques

Liens externes

- Portail Web de l'enseignement agricole français

- Éducagri, le site d'information et de promotion des établissements publics de l'enseignement agricole

- Espace web des professionnels et partenaires de l'enseignement agricole français

- Henri Raibaud-l'Ange, directeur de la ferme-école de Paillerols

- L'enseignement agricole public en Lorraine

- L'École d'agriculture de Grignon, de 1867 à 1918, thèse de Françoise Delfour (2000)