Histoire de Porto Rico

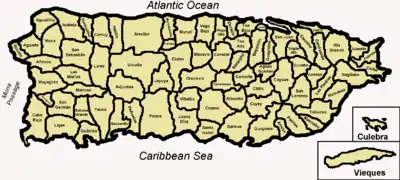

Porto Rico est un État libre associé aux États-Unis, situé dans la mer des Caraïbes. L'État de Porto Rico est constitué de l'île de Porto Rico proprement dite, ainsi que de plusieurs îles environnantes plus petites, dont Vieques, Culebra et Isla Mona.

L'histoire de Porto Rico commence avec les peuplements de l'archipel par les Ortoiroides entre 3000 et 2000 av. J.-C.. D'autres tribus, comme les Saladoids et les Indiens Arawaks peuplèrent l'île entre 430 av. J.-C. et 1000 ap. J.-C.. Au moment de l'arrivée de Christophe Colomb en Christophe Colomb en 1492, la culture indigène dominante était celle des Taïnos. Cette culture disparut durant la seconde moitié du XVIe siècle à cause de l'exploitation par les colons espagnols, les guerres que ces derniers menèrent contre les Amérindiens et les maladies européennes.

Située dans le nord-est de la mer des Caraïbes, Porto Rico est un élément clef de l'empire colonial espagnol depuis les premières années de l'exploration, la conquête jusqu'à la colonisation du Nouveau Monde. L'île sera un poste militaire majeur lors de nombreuses guerres entre l'Espagne et d'autres puissances européennes pour le contrôle de la région aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Plus petites des îles des Grandes Antilles, Porto Rico était une étape dans le passage entre l'Europe et Cuba, le Mexique, l'Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud. Avec l'indépendance des États latins américains, Porto Rico et Cuba seront au cours du XIXe siècle et jusqu'à la guerre hispano-américaine de 1898, les deux dernières colonies espagnoles en Amérique et serviront de postes avancées dans la stratégie espagnole de reprendre le contrôle des Amériques.

En 1898, durant la guerre hispano-américaine, Porto Rico est envahie et devient une possession des États-Unis. La première moitié du XXe siècle est marquée par des luttes pour obtenir plus de droits démocratiques de la part des États-Unis. Le Foraker Act de 1900, qui établit un gouvernement civil et le Jones Act de 1917, qui accordent la citoyenneté américaine aux Portoricains ont ouvert la voie à l'établissement d'une constitution pour Porto Rico et des élections démocratiques en 1952. Cependant, le statut politique de Porto Rico, un commonwealth contrôlé par les États-Unis, reste une anomalie dans la région, plus de 500 ans après les premiers peuplements européens de l'ile.

Période pré-colombienne

Le peuplement de Porto Rico débuta avec l'établissement de la culture Ortoiroide venant, via les Petites Antilles de la région de l'Orénoque dans le nord de l'Amérique du Sud. Certains historiens suggèrent que ce peuplement remonte à 4 000 ans. Une fouille archéologique sur l'île de Vieques en 1990 trouva des restes de ce que l'on pense être un homme Ortoiroide (nommé homme de Puerto Ferro) qui fut daté à 2 000 ans av. J.-C.. Les Ortoiroides furent repoussés par les Saladoides, peuple venu de la même région et arrivé sur l'île entre 430 et 250 av. J.-C..

Entre le VIIe et le XIe siècles, les Arawaks ont probablement peuplé l'île. Durant cette période, la culture Taïno se développa et environ 1000 apr. J.-C. était devenue dominante. Des traces de cette culture ont été retrouvées dans le village de Saladero, dans le bassin de l'Orénoque, au Venezuela, ce qui tend à prouver que comme les peuplements antérieurs, les Taïnos sont arrivés à Porto Rico d'Amérique du Sud en passant par les Petites Antilles.

À l'arrivée de Christophe Colomb, une population estimée de 30 à 60 000 Amérindiens Taïnos, menée par le cacique Agüeybaná, habitait l'île, qu'ils nommaient Boriken, "la grande terre du seigneur noble et vaillant". Les indigènes habitaient dans de petits villages dirigés par un cacique et vivaient de chasse, de pêche et de cueillette de fruits et de racines de manioc. Quand les Espagnols arrivèrent en 1493, des conflits avec les Caraïbes qui menaient des raids depuis la chaine des Antilles, avaient lieu. La domination des Taïnos sur l'île était proche de sa fin et l'arrivée des Espagnols allaient marquer le début de leur extinction. Leur culture reste néanmoins fortement ancrée dans celle du Porto Rico contemporain. Des instruments de musique comme les maracas et le güiro, le hamac et des mots telles que Mayagüez, Arecibo, iguane, et huracán (qui a donné l'anglais hurricane) sont des exemples de l'héritage laissé par les Taïnos.

Colonie espagnole (1493-1898)

Les débuts de la colonisation

Le , Christophe Colomb prend la mer, à Cadix, avec 17 navires et 1200 à 1 500 hommes, pour son deuxième voyage. Au cours de celui-ci il découvre Porto Rico et la baptise « San Juan Bautista », en l'honneur de Jean, Prince des Asturies, (1478-1497), fils de Ferdinand II d'Aragon et d'Isabelle Ire de Castille. Il en prend possession au nom de la Couronne de Castille, le en débarquant sur la plage de l'actuelle ville d'Aguadilla[1].

La première colonie, Caparra, est créée le par Juan Ponce de León, un lieutenant de Colomb qui devient plus tard le premier gouverneur de l'île. Les années suivantes, la colonie est abandonnée au profit d'une île proche de la côte nommée Puerto Rico (port riche) qui possède un port naturel. En 1511, un deuxième établissement, San Germàn est fondé au sud-ouest de l'île. Au cours de la décennie 1520, l'île prend le nom de Puerto Rico alors que le port devient San Juan.

La colonisation est à l'image du système de l'encomienda mis en place dans l'ensemble du Nouveau Monde par les Espagnols. Les colons réduisent les Tainos en esclavage et leur fournissent une protection militaire en échange de leur travail. Le 27 décembre 1512, sous la pression de l'Église catholique romaine, Ferdinand II d'Aragon promulgue les lois de Burgos qui modifient le système des encomiendas en un système nommé repartimientos avec pour but de mettre fin à l'exploitation des indigènes. Les lois interdisent l'utilisation de toute forme de punitions à l'encontre des indigènes, régulent leurs heures de travail, leurs paies, leur hygiène et leur santé et les contraignent à être catéchisés. En 1511, les Tainos se révoltent contre les Espagnols. Le cacique Urayoan reprend les plans de Agüeybaná et ordonne à ses soldats de noyer le soldat espagnol Diego Salcedo pour savoir si les Espagnols sont ou non immortels. Après l'avoir noyé, les soldats gardent le corps durant 3 jours pour confirmer sa mort. Toutefois, la révolte est facilement écrasée par Ponce de León et peu de décennies après, la population indigène avait déjà été décimée par les maladies, la violence et un fort taux de suicide.

En réalisant l'opportunité d'étendre son influence, l'Église catholique participe aussi à la colonisation de l'île. Le 8 août 1511, le pape Jules II établit 3 diocèses dans le Nouveau Monde dont un à Porto Rico, les deux autres se situant sur l'île d'Hispaniola. Ces évêchés étant sous l'autorité de l'archevêché de Séville. Alonso Manso est nommé évêque du diocèse de Porto Rico. Le 26 septembre 1512, avant son arrivée sur l'île, la première école d'études avancées est établie par l'évêque. Il prend possession de son diocèse en 1513 et devient le premier évêque à arriver aux Amériques. Porto Rico devient aussi le premier centre ecclésiastique du Nouveau Monde sous le règne du pape Léon X ainsi que le centre de l'Inquisition espagnole dans le Nouveau Monde.

Les esclaves africains arrivent sur l'île dès 1513. Du fait du déclin de la population Taino, de plus en plus d'esclaves sont amenés sur l'île. Cependant, le nombre d'esclaves présents sur l'île est peu élevé par rapport aux îles avoisinantes. En parallèle, des tentatives pour renforcer le contrôle de l'Espagne sur Porto Rico sont tentées dès le début de la colonisation. Les Caribs, une tribu de pirates des Caraïbes attaquent les établissements espagnols le long des côtes des rivières de Dagua et Macao en 1514 et ensuite en 1521 mais à chaque fois, ils sont facilement repoussés par la puissance de feu supérieure des Espagnols.

Les menaces européennes

Les puissances européennes sont attirées par les immenses richesses dont regorge l'Amérique et elles tentent de réduire l'influence espagnole dans le Nouveau Monde au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Les succès des invasions varient et toutes se terminent par un échec de l'envahisseur à prendre le contrôle permanent de l'île. En 1528, les Français reconnaissent l'intérêt stratégique. Ils pillent et brûlent la ville de San Germàn et détruisent de nombreux établissements espagnols incluant Guánica, Sotomayor, Daguao et Loìza avant que la milice locale ne les force à se replier. La seule ville à rester indemne est la capitale San Juan. En 1538 et 1554, les Français mettront à sac la ville de San Germàn.

Les Espagnols sont déterminés à défendre l'île et débutent la construction de fortifications sur l'îlot de San Juan au début du XVIe siècle. En 1532, la construction des premières fortifications commence avec La Fortaleza près de l'entrée de la baie de San Juan. Sept ans plus tard, la construction de défenses d'importance autour de San Juan débute avec le Fort San Felipe del Morro le long de la baie de San Juan. Plus tard, les forts San Cristobal et San Jeronimo sont construits grâce aux revenus tirés. En 1587, les ingénieurs Juan de Tejada et Juan Bautista Antonelli redessinent le Fort San Felipe del Morro. Politiquement, Porto Rico est réorganisée en 1580 et devient une capitainerie générale ce qui lui offre plus d'autonomie et une réponse administrative plus rapide aux menaces militaires.

Le 22 novembre 1595, le corsaire britannique Francis Drake dirigeant 27 navires et 2500 marins se dirige dans la baie de San Juan avec l'intention de piller la ville. Bien que la ville est incendiée, les britanniques sont incapables de battre les forces retranchées dans les forts. À la nouvelle de cet échec d'un assaut maritime, la Royal Navy dirigée par George Clifford (3e comte de Cumberland), décide de débarquer des troupes du 21 navires à l'est de Santurce le 15 juin 1598. Clifford rencontre la résistance espagnole alors qu'il essaie de traverser le pont de San Antonio (depuis une région connue aujourd'hui sous le nom de Condada) menant à l'îlot de San Juan. Néanmoins, les Britanniques réussissent à conquérir l'île et à la tenir durant plusieurs mois. Ils doivent l'abandonner à la suite du déclenchement d'une épidémie de dysenterie parmi les soldats. L'année suivante, les Espagnols envoient des soldats et des canons tandis que le nouveau gouverneur Alonso de Mercado reconstruit la ville de San Juan.

En 1607, Porto Rico sert de port d'approvisionnement pour les navires anglais Godspeed, Susan Constant et Discovery qui sont en route pour établir la colonie de Jamestown, premier établissement anglais dans le nouveau monde.

Les XVIIe et XVIIIe siècles sont l'occasion de plus d'attaques contre l'île. Le , les Néerlandais sous la direction de Boudewijn Hendrick attaquent San Juan et assiègent le fort San Felipe del Morro ainsi que la Fortaleza. Les résidents fuient la cité mais les Espagnols dirigés par le gouverneur Juean de Haro réussissent à repousser les troupes néerlandaises du Fort San Felipe del Moro. Au cours de leur retraite, les Néerlandais brûlent la ville. Cela encourage la poursuite de la fortification de San Juan. En 1634, Philippe IV d'Espagne fortifie le fort San Cristobal avec 6 fortersses reliées par une ligne de murs entourant la ville. En 1702, les Anglais assaillent la ville de Arecibo au nord de l'île sans succès. En 1797, les Français et les Espagnols déclarent la guerre à l'Empire britannique. Les Britanniques tentent de s'emparer de l'île en attaquant San Juan avec 7 000 hommes et une armada de 64 navires sous la direction du général Ralph Abercromby. Le capitaine général Don Ramon de Castro réussit à repousser l'attaque.

Au cours de ces attaques constantes, les premiers éléments de la société porto-ricaine apparaissent. Le recensement de 1765 conduit par le général Alejandro O'Reilly montre une population totale de près de 44 883 habitants dont 5037 (11,2 %) sont des esclaves. Un faible pourcentage en comparaison des autres colonies espagnoles de la Caraïbe.

En 1779, des Portos Ricains combattent lors de la Révolution américaine sous le commandement de Bernardo de Gàlvez qui est nommé maréchal de l'armée coloniale espagnole en Amérique du Nord. Les Portos Ricains participent à la prise de Pensacola, la capitale de la colonie britannique de Floride occidentale ainsi qu'à la prise des villes de Bâton-Rouge, Saint-Louis et Mobile. Les troupes porto-ricaines dirigées par le brigadier général Ramon de Castro assistent Bernardo de Galvez dans sa victoire contre la marine l'armée britannique et indienne de 2 500 hommes de Pensacola.

Le début du XIXe siècle

Le XIXe siècle est l'occasion de nombreux changements politiques et sociaux à Porto Rico. En 1809, le gouvernement espagnol qui s'oppose à Napoléon Bonaparte se replie sur Cadix, au sud de l'Espagne. Alors qu'elle renouvelle son allégeance au roi, la Junte centrale suprême est invitée à voter pour l'élection des représentants des colonies. Ramon Power y Giralt est nommé délégué local au Cortes de Cadix. La loi Power qui suit désigne 5 ports de libre commerce (Fajardo, Mayagüez, Aguadilla, Cabo Rojo et Ponce) et met en place des réformes dans l'objectif de développer une économie plus efficace. En 1812, la Constitution de Cadix est adoptée. Elle divise l'Espagne et ses territoires en provinces, chacune possédant une corporation ou un conseil local pour promouvoir sa prospérité et la défense de ses intérêts. Cela donne aux Porto-Ricains une citoyenneté conditionnelle.

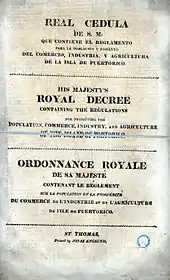

Le , le Décret Royal de l'An de Grâce 1815 est promulgué. Il autorise les étrangers à séjourner à Porto Rico (incluant les réfugiés français en provenance d'Hispaniola) et ouvre les ports au commerce avec les nations autres qu'espagnole. C'est le début d'une croissance économique reposant sur l'agriculture (sucre, tabac et café sont les principaux produits). Le Décret donne des terres libres à toute personne ayant juré loyauté à la Couronne espagnole et allégeance à l'Église catholique romaine. Des milliers de familles en provenance de toutes les régions d'Espagne (surtout les Asturies, la Catalogne, Majorque et la Galicie) mais aussi d'Allemagne, de Corse, d'Irlande, de France, du Portugal, des îles Canaries et d'autres territoires émigrent à Porto Rico dans l'espoir d'échapper aux dures conditions économiques de l'époque en Europe. Ils sont surtout attirés par cette offre de terres. Néanmoins, ces quelques gains en autonomie et en droits sont de courte de durée. Après la chute de Napoléon, un pouvoir absolu règne de nouveau en Espagne et celui-ci révoque la Constitution de Cadix. Porto Rico est rétablie dans son ancien statut de colonie et sujette au pouvoir illimité du roi d'Espagne.

L'intégration des immigrants au sein de la culture de Porto Rico entraîne des changements au sein de la société portoricaine. Le , la reine Marie-Christine abolit le commerce d'esclaves au sein des colonies espagnoles. En 1851, le gouverneur Juan de la Peruela Ceballos fonde l'Académie Royale des Belles Lettres. L'académie forme des enseignants du primaire, formule des méthodes scolaires et supporte la création littéraire qui promeut les progrès littéraires et intellectuels de l'île. En 1858, le télégraphe est introduit dans l'île avec l'aide de Samuel Morse qui installe une ligne dans la ville d'Arroyo à l'Hacienda La Enriqueta.

Lutte pour l'autonomie

La deuxième moitié du XIXe siècle est marquée par la lutte des Porto Ricains pour l'autonomie. Un recensement de 1860 indique une population de 583 308 hommes. Parmi ceux-ci, 300 406 (51,5 %) sont des Européens, et 282 775 (48,5 %) sont des personnes de couleur (descendants d'esclaves africains, mulâtres et métis). 83,7 % de la population est analphabète et vit dans la pauvreté tandis que l'agriculture, principale source de revenus de l'île, est entravée par le manque d'infrastructures de transport, d'outils adéquats et d'équipements. À cela s'ajoutent les catastrophes naturelles comme les ouragans et les inondations. L'économie souffre aussi de l'augmentation des coûts et des taxes imposées par la Couronne Espagnole. Enfin, l'Espagne commence à exiler ou emprisonner toute personne demandant des réformes libérales.

Le , des centaines d'hommes et de femmes de la ville de Lares frappés par la pauvreté et séparés politiquement de l'Espagne à la suite de la Révolution demandent l'indépendance de Porto Rico. Le Grito de Lares (le soulèvement de Lares) est planifié par un groupe dirigé par le docteur Ramón Emeterio Betances exilé en République dominicaine et Segundo Ruiz Belvis. Le Docteur Betances fonde le Comité Revolucionario de Puerto Rico (le comité révolutionnaire de Porto Rico) en janvier 1868. Manuel Rojas, Mathias Brugman, Mariana Bracetti, Francisco Ramírez Medina et Lola Rodriguez de Tió sont les figures marquantes de ce soulèvement. Cependant, malgré l'importance de cette révolte, les Espagnols reprennent rapidement le contrôle de l'île.

À la suite du Grito de Lares, des réformes politiques et sociales sont mises en place tout au long de la fin du XIXe siècle. Le 4 juin 1870, la loi Moret est adoptée grâce aux efforts de Román Baldorioty de Castro, Luis Padial et Julio Vizcarrondo. Elle émancipe les esclaves nés après le 17 septembre 1868 ou étant âgés de plus de 60 ans. Le 22 mars 1873, l'Assemblée nationale espagnole abolit officiellement l'esclavage avec quelques clauses. En réalité, les esclaves doivent passer un contrat de trois ans avec leurs maitres qui seront indemnisés sous le contrôle d'une assemblée de notables et de propriétaires. Les affranchis n'entraient en possession de leurs droits qu'au bout de cinq ans[2]. En 1870, les premières organisations politiques de l'île sont créées et deux fractions émergent. Les traditionalistes se rassemblent au sein du Partido Liberal Conservador (parti libéral conservateur) dirigé par José R. Fernàndez Pablo Ubarri et Francisco Paula Acuña. Il défend l'assimilation au sein du système politique espagnol. À l'opposé, les autonomistes du partido Liberal Reformista (parti réformiste libéral) dirigés par Romàn Baldorioty de Castro, José Juliàn Acosta, Nicolàas Aguayo et Pedro Geronimo Goico défendent une politique de décentralisation vis-à-vis de l'Espagne. Les deux partis changent ensuite de nom pour devenir respectivement le parti espagnol inconditionnel et parti fédéral réformiste. En mars 1887, le parti fédéral réformiste est réformé et devient le parti autonomiste portoricain. Il essaie de créer une identité politique et légale pour Porto Rico. Il était dirigé par Román Baldorioty de Castro, José Celso Barbosa, Rosendo Matienzo Cintrón et Luis Muñoz Rivera

Sous tutelle américaine

Île conquise puis achetée par les États-Unis d'Amérique

En 1898, se produit la guerre hispano-américaine dont les enjeux sont encore l'objet de débats historiques. L'île est alors conquise par les États-Unis.

En 1899, le traité de Paris signé entre les États-Unis et l'Espagne est ratifié par le sénat américain après un débat houleux. En échange de 20 millions de dollars, l'Espagne cède ses dernières possessions d'Amérique latine - Cuba et Porto Rico -, ainsi que les Philippines.

Démocratisation

En 1945 après la participation portoricaine à la Seconde Guerre mondiale, Luis Muñoz Marín gagne les premières élections démocratiques de l'histoire de Porto Rico, et en 1952, il aide Porto Rico à obtenir une autonomie partielle vis-à-vis des États-Unis. Depuis cette date, Porto Rico a le statut d'État Libre Associé dépendant des États-Unis, la loi fédérale américaine s'applique à Porto Rico, le représentant de l'État a le titre de gouverneur et les représentants portoricains à Washington n'ont qu'un rôle d'observateur. Pourtant à cette date est créé le Comité olympique portoricain.

Statut particulier

La situation de l'État libre associé de Porto Rico est souvent assimilée à celle d'un pays autonome non souverain. Le thème du statut de l'État est, depuis les années 1950, le principal thème politique portoricain ; les deux principales positions étant l'indépendance ou l'intégration comme 51e État fédéré des États-Unis.

Trois référendums ont été réalisés en 1967, 1993 et 1998 mais n'ont pas conduit à la modification du statut d'État Libre Associé au sein des États-Unis[3].

En juin/juillet 2000-2007, le Comité spécial de la décolonisation de l'ONU a demandé aux États-Unis de réduire leurs interventions armées et de laisser tous les courants d'opinion s'exprimer[4]. Des améliorations se sont fait sentir[5].

Le , une semaine avant son départ, le président Bill Clinton décide de passer une task force, une directive qui impose de régler, à une date indéterminée, les problèmes liés au statut de Porto Rico en organisant un référendum ne laissant le choix qu'entre l'indépendance ou l'intégration comme 51e État des États-Unis. Son successeur, le président George W. Bush, n'a pas appliqué cette décision et les attentats du 11 septembre 2001 ont détourné l'attention de la question.

En 2003, la gouverneure Sila Calderón dans son discours du 25 juillet, a proposé de créer une assemblée constituante afin de résoudre le problème du statut politique de l'île pour 2004 ; un fort mouvement en faveur de la création d'une république associée émergeant à cette époque.

En mars 2003, la marine américaine abandonne l'Île de Vieques où se trouvait une base militaire depuis plus de 60 ans. Cette décision intervient alors que la base navale était occupée par de nombreux campements de désobéissance civile, dont des campements du Parti indépendantiste portoricain (PIP), de l'église catholique romaine et du Parti populaire démocrate. Cette occupation fait suite à une manifestation de 100 000 personnes à San Juan en 2000 après la mort accidentelle d'un civil.

En 2004, le président américain George W. Bush, déclare que l'île devrait obtenir le même statut que les îles Mariannes.

En novembre 2004, Anibal Acevedo Villa, du Parti populaire démocrate, est élue gouverneur.

Nouvelles tensions

Le , Filiberto Ojeda Ríos dirigeant historique des Macheteros, groupe indépendantiste portoricain, est abattu à l'âge de 70 ans par des agents FBI, après plus de 30 ans de cavale.

Le des agents du FBI arrêtent sur le territoire portoricain :

- Lilliana Laboy dirigeante syndicaliste et Secrétaire exécutive de la Coordination Caribéenne et Latino-américaine de Porto Rico,

- William Mohler, chef du comité indépendantiste,

- José Rodríguez, indépendantiste retraité.

Mais ils ne sont pas parvenus à s'emparer de Norberto Cintrón Fiallo, autre dirigeant indépendantiste, après des échauffourées. Cette démonstration de force, armes aux poings avec équipement d'intervention portant le sigle FBI, s'est soldée, après utilisation de gaz lacrymogène et coups de feu, par de multiples arrestations dont celle de journalistes et plusieurs blessés. Le FBI a justifié cette intervention comme une intervention anti-terroriste en prévention d'attentats potentiels sur le territoire américain incluant Porto Rico (inscrit ainsi dans le communiqué de presse en anglais).

L'information n'est quasiment pas relayée dans la presse internationale. Plusieurs médias locaux condamnent cette action la qualifiant de « retour en arrière de 50 ans » et l'accusent d'entraver la liberté d'opinion et la liberté de la presse.

Le , à la suite de querelles politiques entre les divers organes du pouvoir et la banque fédérale américaine, empêchant un nouveau prêt au gouvernement portoricain, les 95 000 fonctionnaires portoricains ne peuvent ainsi plus être payés (depuis le 15 mai), fermant écoles, hôpitaux et universités.

À la suite de ces événements et de la non-traduction de la Task force du président Bill Clinton, l'ONU, via le Comité spécial de la Décolonisation, ouvre une étude judiciaire de la situation étatsuno-portoricaine. Le , le comité dénonce le déni du droit à l'autodétermination du peuple portoricain, réaffirme que les Nations unies reconnaissent la singularité culturelle du peuple de Porto Rico dans les Caraïbes et en Amérique latine. Ce communiqué dénonce aussi les interventions du FBI et la persécution des mouvements indépendantistes portoricains et réclame la libération des prisonniers politiques portoricains (certains sont en prison depuis plus de 25 ans). Enfin le comité réaffirme qu'il suivra avec attention l'évolution de la condition portoricaine.

En 2017, un référendum non contraignant pour Washington sur le statut de Porto Rico a lieu, alors que le territoire, toujours lourdement endetté, subit une politique d'austérité. Le rattachement aux États-Unis est choisi par 97 % des votants portoricains, mais le référendum est largement boycotté par les sympathisants indépendantistes : le taux de participation est de 22,7 %[6].

En mai 2020, au milieu d'une désillusion croissante à l'égard du statut territorial de Porto Rico, la gouverneure Wanda Vázquez annonce un référendum en novembre 2020, pour décider si Porto Rico doit devenir un État américain[7].

En février 2021, Le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, a déclaré que le Congrès était «moralement obligé» de répondre au référendum de l’année dernière.

En avril 2021, les démocrates présentent un projet de loi au Congrès des États-Unis pour lancer le processus de détermination du statut futur de Porto Rico, y compris celui d'un éventuel État, et de ses relations avec les États-Unis. La loi sur l'autodétermination de Porto Rico de 2021, appelle à la création d'une « convention sur le statut » composée de délégués élus par les électeurs portoricains. Les délégués seraient chargés de proposer des solutions à long terme pour le statut territorial de l'île : statut d'État, indépendance, association libre ou autres options au-delà de son arrangement territorial actuel[8].

En mai 2022, des membres du Congrès parrainant des projets de loi concurrents sur la manière de résoudre le statut territorial de Porto Rico et ses relations avec les États-Unis se sont réunis pour introduire une nouvelle législation combinant les deux. La législation proposée combine des éléments du projet de loi favorable à l'État présenté par le représentant Darren Soto, D-Fla., Et le représentant Jenniffer Gonzalez, membre sans droit de vote du Congrès de Porto Rico et républicain, aux côtés de la loi sur l'autodétermination de Porto Rico des représentants. Alexandria Ocasio-Cortez et Nydia Velázquez, toutes deux démocrates de New York. Le projet de loi stipule que pour la première fois le plébiscite pour résoudre le statut politique de Porto Rico sera contraignant ce plébiscite aura lieu le 5 novembre 2023[9].

Ouragans de 2017

En 2017, l'île subit d'importantes précipitations à l'occasion du passage de l'ouragan Irma puis est dévastée deux semaines plus tard par l'Ouragan Maria. Dans un contexte de crise économique, l'île a du mal à se relever et la population portoricaine diminue en raison de l'exode des sinistrés vers les États-Unis.

Longtemps minoré par les autorités, le nombre de morts s’est finalement élevé entre plus de 3 000 et 4 600[10]. Il aura fallu un an avant que le gouverneur Ricardo Rossello lance une enquête sur le bilan des victimes, d’abord officiellement évalué à quelques dizaines[6].

Notes et références

- (es) « Historia de Puerto Rico, Miller, Paul G. (Paul Gerard), 1875-1952, Chicago, Nueva York, Rand, McNally y compañía, 1922 », sur (consulté le )

- Jean Lamore, José Martí. La liberté de Cuba et de l'Amérique latine, Éditions Ellipses, , p. 44

- James Cohen, « Consensus introuvable à Porto Rico », Le Monde diplomatique, .

- Le comité de la décolonisation demande au gouvernement des États-Unis d'engager un processus permettant l'autodétermination à Porto Rico - ONU, 2007.

- LE COMITE SPECIAL DE LA DECOLONISATION CLOTURE LES TRAVAUX DE SA SESSION DE L'AN 2000 - Communiqué de presse AG/COL/182, ONU, 20 juillet 2000 (voir archive).

- « Le gouverneur de Porto Rico démissionne, après deux semaines de manifestations », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Porto Rico organisera un référendum pour obtenir le statut d'Etat américain », sur azertag.az, Azertag, (consulté le )

- (en) « Statehood or self-determination? Tensions over Puerto Rico status rise amid opposing bills », sur NBC News (consulté le ).

- (en) Dánica Coto, « US lawmakers urge binding vote on Puerto Rico status », sur AP News, (consulté le ).

- Valérie Cantié, « Homophobie, corruption : à Porto Rico, des rues noires de monde pour réclamer la démission du gouverneur », sur www.franceinter.fr,