Guerre dacique de Domitien

La guerre dacique de Domitien oppose l'Empire romain sous Domitien aux Daces en Mésie romaine et en Dacie et dans les années 85 à 89.

| Date | de 85 à 89 |

|---|---|

| Lieu | Mésie et Dacie |

| Issue | Traité de paix de 89 |

| Empire romain | Daces et Roxolans |

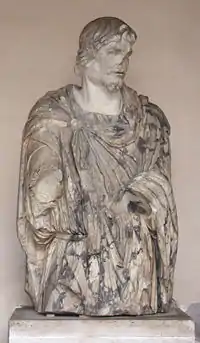

| Domitien Cornelius Fuscus Lucius Tettius Iulianus | Duras Diurpaneus Décébale |

| Au total : 100 000 légionnaires et auxiliaires engagés | Armées daces et alliés Roxolans et Bastarnes |

| Coordonnées | 43° 57′ 36″ nord, 21° 07′ 48″ est | |

|---|---|---|

En 85, les Daces envahissent la province romaine de la Mésie, dont le gouverneur est tué. Domitien contre-attaque et repousse les guerriers daces dans leur pays. L'année suivante, en 86, il envoie son préfet du prétoire Cornelius Fuscus mener une expédition punitive, mais celui-ci est battu et tué au combat. En 88, le nouveau commandant en chef, Lucius Tettius Iulianus, remporte une victoire importante mais ne peut pousser son avantage plus loin. La paix entre les parties est conclue en 89, Domitien devant faire face à la révolte d'Antonius Saturninus et de peuples germains. D'un côté, Décébale restitue armes et prisonniers romains, se reconnaissant souverain dépendant de l’empereur, même formellement, alors que les Daces sont mis dans la condition juridique des peuples clients de Rome. D'autre part, privé de contrôle direct, il peut accroître sa puissance par la présence des ingénieurs et des subsides envoyés de Rome, et il unifie le royaume dace sous son contrôle.

Cette guerre est suivie une quinzaine d'années plus tard par les guerres daciques de Trajan en 101-102 et 105-106 qui se terminent par l'annexion du royaume dace par l'Empire romain et la création de la province de Dacie romaine.

Contexte historique

L'Europe centrale au Ier siècle

Rome est maîtresse de tout le bassin méditerranéen. En Europe centrale, ses conquêtes se sont stabilisées autour des deux grands bassins fluviaux du Rhin et du Danube. Le royaume de Dacie est le seul état organisé dans cette région, profitant de territoires riches en mines d’or et d’argent.

Politique militaire de Domitien

Les deux premières années du règne de Domitien sont marquées par des problèmes de politique interne qui conduisent à une première vague de déportations et d’exécutions. Parmi les victimes de cette première purge on trouve Titus Flavius Sabinus et un certain nombre de proches du défunt frère de Domitien, Titus[1]. Domitien adopte une politique extérieure extrêmement agressive, principalement en Occident, où il entreprend une série de longues guerres sur les confins de l’Empire, il veut ainsi rendre plus sûres ses frontières et trouver la gloire militaire.

En 83, Domitien se rend à Mayence d’où il dirige une expédition contre les Chattes, en réponse à l’attitude de plus en plus menaçante de ce peuple qui devient dangereuse pour la province frontalière, et conquiert la région des monts Taunus et des Champs Décumates. Cette expédition offre à Domitien l’occasion de renforcer sa position grâce à la gloire qu’il tire de ses victoires militaires[2]. L’expédition est un succès et se conclut par la reddition sans condition des Chattes. Domitien prend le surnom de Germanicus et des pièces de monnaie sont frappées de la devise « Germania capta[3] ». Bien que les gains territoriaux ne soient pas très importants[4], Domitien parvient à propager l’idée qu’il a réussi là où Auguste lui-même a échoué.

Prélude à la guerre

La politique de plus en plus sévère suivie par Domitien à l’encontre des tribus barbares vivant le long de la frontière a pu conduire un certain Diurpaneus[N 1], un chef des Daces, à former une coalition contre Rome et, durant l’hiver 84/85[5] - [6] - [7], à mener l’invasion de la province de Mésie[8]. Le gouverneur Caius Oppius Sabinus est tué dans les combats[9] - [7] et de nombreux forts auxiliaires le long du Danube sont détruits. La province de Mésie est livrée aux pillages.

Les circonstances exactes de cette invasion et les motivations du chef dace demeurent néanmoins mystérieuses[10] - [11]. Leur roi Duras-Diurpaneo, manœuvré par Décébale (qui peu après lui succède), a décidé d’envahir les territoires romains, probablement las de la pression continue des Romains sur les peuples trans-danubiens, les prétextes de souveraineté et les fréquentes interventions dans leur politique interne[12].

Domitien, déjà bien disposé à la guerre externe, n’a aucune hésitation quand les Daces, avec leurs irruptions en territoire romain lui en fournissent l’occasion. La riposte du nouvel empereur ne se fait pas attendre longtemps.

Forces en présences

Domitien réussit à réunir une armée composée de nombreuses légions danubiennes, outre aux unités auxiliaires et vexillations légionnaires[N 2]. Le nombre total des forces en présence du côté de l'Empire romain peut être estimé autour des 100 000 hommes, dont 60 000 légionnaires et 40 000 auxiliaires.

Sur la base des données fournies par Strabon, auteur antique de l'époque augustéenne, les Daces et les Gètes unifiés sous Burebista au milieu du Ier siècle av. J.-C. peuvent former une armée de 200 000 hommes, mais il n'y aurait plus que 49 000 guerriers tout au plus au début du Ier siècle[13]. Des estimations modernes basées sur la population donnent environ 40 000 guerriers daces lors de la première campagne de Trajan quinze années plus tard.

La guerre

Année 85

Une nouvelle crise éclate sur le Danube. Les Daces, dont la puissance a subitement décliné après la mort du grand roi Burebista à la moitié du Ier siècle av. J.-C. et avec la division en quatre ou cinq petits états, se sont de nouveau réunis sous un autre souverain vigoureux, Duras[14], le prédécesseur de Décébale[15]. Décébale a depuis peu incorporé la terre d’origine des Iazyges restés en Olténie.

Le centre du royaume dace est situé dans l’amphithéâtre naturel des monts Carpates, et ses principales citadelles fortifiées dans les montagnes de Orăştie au cœur de la Transylvanie. Les Daces décident de franchir le Danube et d’attaquer la province romaine voisine de Mésie. Le gouverneur qui va à la rencontre de l’armée dace est battu probablement près de Adamclisi[16]. le proconsul de Mésie, Caius Oppius Sabinus, est tué et de nombreuses fortifications et garnisons de limes mesique sont anéanties. Seuls les campements légionnaires de Oescus et Novae, réussissent à se défendre avec succès.

La riposte romaine ne se fait pas attendre. L'empereur Domitien réunit une armée avec les vexillations provenant de diverses provinces et marche immédiatement vers le champ des opérations avec la garde prétorienne du préfet du prétoire, Cornelius Fuscus. Domitien, au terme de l’année, peut avoir décidé le début de la construction d’un grand vallum en terre en Dobroudja[17].

Année 86

Domitien, ayant pu rétablir l’ordre dans la province de Mésie, décide de venger l’honneur romain, organisant au début de l’été de cette année, une expédition punitive au-delà du Danube, promouvant comme commandant en chef de l’expédition en territoire dace, le préfet du prétoire, Cornelius Fuscus. L’endroit où l'armée romaine traverse le fleuve n’est pas connu, mais on suppose qu’il s’agit de la même voie suivie quelques années après par Trajan durant sa première campagne dacique.

L'avancée romaine est arrêtée au cœur du royaume de Décébale, près de Tapae, où elle subit une cuisante défaite[18]. Ici l’armée romaine est sévèrement battue et le préfet perd la vie. La défaite est tellement grave qu'elle a pu être comparée à celle subie par Publius Quintilius Varus quatre-vingt années plus tôt en Germanie à la Bataille de Teutobourg. L'armée romaine doit subir des pertes durant la désastreuse retraite. Et dans le butin des Daces se trouve un étendard militaire, un aigle légionnaire ou plus probablement une enseigne des prétoriens[19] - [20].

Année 87

Durant la trêve de cette année, la Mésie peut avoir été divisée en deux provinces indépendantes : la supérieure et l’inférieure[21]. Il semble que la nouvelle province de la Supérieure est unie la région ex-pannonique de la zone de Sirmium[22] - [23], certainement parce que Domitien entend renforcer l’armée qu’il a utilisée l’année suivante pour une nouvelle invasion. À la Mésie Inférieure est, en outre, joint le territoire danubien qui conduit de Drobetae à Ratiaria, actuellement l’antique Treballia[24].

Année 88

La guerre est reprise après un an de préparatifs. Domitien nomme comme nouveau commandant en chef, Lucius Tettius Iulianus lequel, traverse le Danube, probablement en face de la forteresse légionnaire de Viminacium, réussit, à l’automne suivant, à rejoindre la plaine de Caransebeş, en face des Portes de Fer, après une marche d’approche épuisante sur plusieurs colonnes, rendue difficile par les attaques continues des Daces.

Près de la localité appelée Tapae, où Trajan obtiendra un succès médiocre durant la première campagne de 101, se déroule une grande bataille, suivie par la défaite des Daces[25]. Iulianus, toutefois, ne marche pas sur la capitale ennemie de Sarmizegetusa. Selon Dion Cassius, il est retenu par un stratagème de Décébale qui aurait coupé des troncs d’arbre en les habillant en soldats bien armés et après les avoir positionnés en défense de la capitale de la Dacie, réussit à conduire les Romains à renoncer à avancer en territoire ennemi[26].

On peut penser qu’il y a d’autres motifs pour lesquels Lucius Tettius Iulianus reporte ultérieurement l’avance. La raison principale serait la difficulté de traverser les Portes de Fer à une période proche de l’hiver, et d’être obligé de supporter un séjour en territoire dace jusqu’au printemps suivant, en préparation d’une marche l’année suivante sur Sarmizegetusa[27].

Année 89

Il est certain que la victoire romaine a mis Décébale sur la défensive, mais il est sauvé par une série d’évènements favorables :

- la révolte de Antonius Saturninus qui s’est proclamé empereur avec le soutien des légions de Germanie supérieure.

- et une révolte armée des populations, qui jusqu’à cet instant, a reconnu la souveraineté de Rome et en a protégé la frontière de la Pannonie, c’est-à-dire les Marcomans, les Quades et les Sarmates Iazyges.

Ces événements provoquent inévitablement un retrait des armées romaines de la Dacie romaine et la stipulation d’un traité de paix. Des deux côtés, prévalent les attitudes conciliantes et diplomatiques, et l’honneur est sauf pour tous. Décébale devient « roi client », aussi nominalement, en gagnant la reconnaissance et l’aide des romains ; avec l'envoi d'experts charpentiers, ingénieurs et un subside annuel. Son frère Degis, est invité à Rome pour recevoir des mains de Domitien même, la couronne pour le roi des Daces en signe d’alliance et de soumission[28] - [29].

D'un côté, Décébale restitue armes et prisonniers romains, se reconnaissant souverain dépendant de l’empereur, même formellement, alors que les Daces sont mis dans la condition juridique des peuples clients de Rome. D'autre part, privé de contrôle direct, il peut accroître sa puissance par la présence des ingénieurs et des subsides envoyés de Rome, et il unifie le royaume dace sous son contrôle.

Conséquences

L'empereur romain Domitien, retourné à Rome, célèbre en grande pompe un double triomphe romain sur les Chattes et Daces[30]. Il mène une nouvelle guerre contre les populations suèves de Quades et Marcomans, ainsi que contre les Sarmates Iazyges au nord du cours moyen du Danube.

Quinze années après, de nouvelles campagnes en Dacie sont nécessaires pour soumettre définitivement la région et contrôler un péril aussi grand aux portes de l'Empire romain[31].

Bibliographie

Sources primaires

- Dion Cassius, Histoire romaine, livre LXVII.

- Suétone, Vie des douze Césars, Domitien.

- Martial, Épigrammes, V.

Sources modernes

- Peter Wilcox et Gerry Embleton, Rome's enemies: Germans and Dacians, Oxford, 2004 (ISBN 0-85045-473-5).

- Emile Condurachi et Constantin Daicoviciu, Archeologia Mundi: Romania, Rome, 1975.

- AAVV, I Daci: mostra della civiltà daco-getica in epoca classica, Rome, -.

- Ronald Syme, Danubian Papers, Londres, 1971.

- András Mócsy, Pannonia and Upper Moesia, Londres, 1974 (ISBN 0-41513-814-0)

- Pat Southern, Domitian, tragic tyrant, Londres et New York 1997 (ISBN 0-41516-525-3)

- Brian W. Jones, The emperor Domitian, Londres et New York 1993 (ISBN 0-41510-195-6)

Notes

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Campagne daciche di Domiziano » (voir la liste des auteurs).

- Parfois considéré comme étant Duras, prédécesseur de Décébale, et souvent comme étant Décébale lui-même.

- Peut-être les legio I Adiutrix, legio I Italica, legio II Adiutrix, Legio IIII Flavia Felix, legio V Alaudae, legio V Macedonica, legio VII Claudia, legio XIII Gemina et legio XV Apollinaris et les vexillations légionnaires des legio II Augusta, legio IV Scythica, legio VII Gemina, legio IX Hispana et legio XX Valeria Victrix (selon Julio Rodriquez Gonzalez, Historia de las legiones romanas, Madrid, 2003, p. 725).

Références

- K. Strobel, Kaiser Traian. Eine Epoche der Weltgeschichte, Friedrich Pustet, Ratisbonne, 2010, pp. 74 et suivantes

- K. Christ, Geschichte der römischen Kaiserzeit, C.H. Beck Verlag, Munich, 2002, p. 266.

- K. Christ, Geschichte der römischen Kaiserzeit, C.H. Beck Verlag, Munich, 2002, p. 269.

- K. Strobel, Kaiser Traian. Eine Epoche der Weltgeschichte, Friedrich Pustet, Ratisbonne, 2010, p. 79.

- Tacite, Dialogus de oratoribus, Herausgegeben von Dieter Flach, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2005, p. 17.

- Wolfgang Czysz, Gontia, Günzburg in der Römerzeit, Likias-Verlag, 2002, p. 74.

- Catherine Salles, La Rome des Flaviens, Perrin, Tempus, 2002, p. 158.

- K. Strobel, Kaiser Traian. Eine Epoche der Weltgeschichte, Friedrich Pustet, Ratisbonne, 2010, pp. 89-90.

- Suétone, Vie des douze Césars, Domitien, VI, 1.

- K. Strobel, Kaiser Traian. Eine Epoche der Weltgeschichte, Friedrich Pustet, Ratisbonne, 2010, pp. 89-91.

- K. Christ, Geschichte der römischen Kaiserzeit, C.H. Beck Verlag, Munich, 2002, p. 272.

- Dion Cassius, Histoire romaine, livre LXVII, 6, 1-2.

- Strabon, Géographie, livre VII, 3, 13.

- Alexandru Vulpe, « Histoire et civilisation de la Dacie pré-romaine », dans Grigore Arbore Popescu, Trajan aux confins de l’Empire, Milan, 1998, p. 107.

- András Mócsy, Pannonia and Upper Mesia, Londres & Boston, 1972, pp. 94-95.

- Cambridge University Press, Storia del mondo antico, L’impero romano da Augusto agli Antonini, vol. VIII, Milan, 1975, pp. 614 et 685.

- Cambridge University Press, Storia del mondo antico, L’impero romano da Augusto agli Antonini, vol. VIII, Milan, 1975, p. 613.

- Alexandru Vulpe, « Storia e Civiltà della Dacia preromana », dans Grigore Arbore Popescu, Trajan aux confins de l’Empire, Milan, 1998, p. 108.

- Dion Cassius, Histoire romaine, livre LXVIII, 9, 3.

- Tacite, De vita et moribus Iulii Agricolae, 41, minimise le nombre des pertes romaines.

- Parker, Roman legions, p. 153.

- Andràs Mocsy, Pannonia and Upper Moesia, Londres, 1974, p. 82

- Ronald Syme, « Danubian Papers », Londres, 1971, V dans The first garrison of Trajan’s Dacia, pp. 90 et 105.

- Ronald Syme, « Danubian Papers », Londres, 1971, XIV, p. 205.

- Dion Cassius, Histoire romaine, livre LXVII, 10, 1-2.

- Dion Cassius, Histoire romaine, livre LXVII, 10, 3.

- Cambridge University Press, Storia del mondo antico, L'impero romano da Augusto agli Antonini, vol. VIII, Milan, 1975, pp. 616-617.

- Dion Cassius, Histoire romaine, livre LXVII, 7, 1-4.

- Martial, Épigrammes, V, 3, 1-6.

- Suétone, Vie des douze Césars, Domitien, 6.

- Emile Condurachi et Constantin Daicoviciu, Archeologia Mundi: Romania, Rome, 1975, p. 102.

Articles connexes

- Domitien et les généraux Caius Oppius Sabinus, Cornelius Fuscus, Lucius Tettius Iulianus

- Décébale, Dacie et chronologie de la Dacie