Legio VII Gemina

La Legio VII Gemina (litt : Légion VII jumelle)[N 1] fut une légion de l’armée romaine levée par l’empereur Galba (r. 68 -69) pour compléter les effectifs de la Legio VI Victrix lors de sa marche sur Rome en 68 pour renverser Néron (r. 54-68). Après l’assassinat de Galba, la légion se déclara en faveur de l’empereur Othon (r. janv.-avr. 69) lequel fut vaincu par Vitellius (r. avr.-déc. 69) qui maintint la légion en Italie. Celui-ci fut vaincu à son tour par Vespasien (r. 69-79) qui procéda à une restauration de ses effectifs pour former la Legio VII Gemina Felix laquelle fut d’abord envoyée en Pannonie pour renforcer la frontière, puis, en 74, à León en Hispanie tarraconaise où elle reste jusqu’à la fin de la présence romaine dans la péninsule ibérique.

Son emblème était le taureau[1].

Histoire de la légion

Pendant l’ Année des quatre empereurs et sous les Flaviens

En 67, nombre de sénateurs et de gouverneurs de provinces complotaient le renversement de l’empereur Néron. Parmi ces derniers, Lucius Clodius Macer en Afrique, Vindex en Gaule lyonnaise et Servius Sulpicius Galba en Hispanie tarraconaise [2].

D’abord gouverneur d’Aquitaine, puis de Germanie supérieure, et proconsul d’Afrique en 44, Galba s’était vu confier le gouvernement de l’Espagne tarraconaise en 60, province qu’il administra d’une main de fer pendant huit ans. Après avoir eu vent de la rébellion de Vindex en mars 68 et du suicide de celui-ci, il fit part de son intention de briguer le trône le 68 à Carthago Nova (aujourd’hui Carthagène), décision ratifiée par le Sénat à Rome le et suivie le lendemain par le suicide de Néron[3].

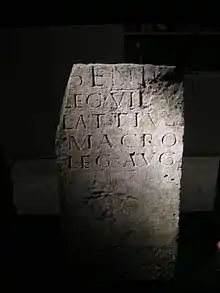

En vue de sa marche sur Rome, il créa une nouvelle légion à qui il remit son aigle (aquila)[N 2] le 68. Ce "jour de la naissance de l’aigle" (natalis aquilae) est célébrée par de nombreuses inscriptions trouvées à Vitalis, près d’Astorga (province de León, au nord-ouest de l'Espagne)[4] - [5] - [6].

Il est probable que le numéro VII lui fut attribué du fait que la Legio VI Victrix était déjà stationnée dans la province. À l’origine, elle ne portait pas de cognomen (surnom). Tacite lui donne indifféremment le titre de Galbiana[7](septima Galbiana), d’ Hispana[8](inducta Legione Hispana), ou de « levée récemment par Galba[9] (septima legio, nuper a Galba conscripta)».

Au mois d’octobre 68, la nouvelle légion accompagna Galba dans sa marche sur Rome. Le coup d’État accompli, et voulant rompre avec la tyrannie de ses prédécesseurs, il se hâta d’envoyer la Legio VII en Pannonie pour y protéger la frontière danubienne. Elle y sera stationnée à Carnuntum (province de Basse-Autriche en Autriche) en aval de Vindobona (Vienne). Elle y remplaça la Legio X Gemina qui fut envoyée en Espagne[10].

Après que les prétoriens eurent assassiné Galba le 69, la légion reconnut comme empereur son successeur, Othon, qu’elle voulut défendre contre Vitellius, gouverneur de la Germanie inférieure, proclamé empereur par l’armée du Rhin. Les armées des deux empereurs s’affrontèrent lors de la première bataille de Bedriacum, le 69. Victorieux, Vitellius renvoya la Legio VII en Panonie. La même année, le commandant du corps expéditionnaire envoyé contre les Juifs, Vespasien, se proclama également empereur. La Legio VII se rangea à ses côtés et, lors de la deuxième bataille de Bedriacum, le , subit de lourdes pertes perdant six centurions de première classe[11] mais jouant un rôle primordial dans la prise de Crémone, « attaquant les remparts utilisant la formation en coin tentant de forcer leur entrée » [12]. Elle marcha ensuite sur Rome où elle aida Vespasien à s’installer au pouvoir[13]. On ignore ce qu’il advint de la légion dans les mois qui suivirent le triomphe de Vespasien, mais des inscriptions attestent sa présence dans les environs de Mayence[14].

C’est probablement pour compenser les pertes subies l’année précédente que Vespasien reconstitua la Legio VII en 70, lui ajoutant les légionnaires de la Legio I Germanica défaite par les forces bataves de Julius Civilis. C’est alors qu’elle reçut le surnom de « Gemina » (litt : jumelle)[15]. Pendant les mois qui suivirent la légion servit en Pannonie et en Germanie supérieure où elle reçut le cognomen additionnel de Felix (litt : la chanceuse).

En 74, la légion fut transférée en Hispanie tarraconaise, pour créer le vicus[N 3] de León (qui tire son nom du mot « légion ») près des mines d’or et de fer de Galice [16] - [17]. Elle y remplaça les légions I Adiutrix, VI Victrix et X Gemina, envoyées en Germanie pour mettre un terme à la révolte des Bataves [18], si bien qu’avec quelques troupes auxiliaires, elle constitua l’ensemble des forces d’occupation de la Péninsule ibérique. Quoique son quartier général ait été León, diverses unités furent stationnées dans les cols de l’Asturia transmontana et en Asturica Augusta (Astorga, dans la province de León). Des légionnaires furent également employés dans l’administration, par exemple au quartier général du gouverneur à Tarraco (aujourd’hui Tarragona)[19].

La première inscription qui permet d’attester avec certitude de la présence de la légion date de 79 et fut gravée sur un monument dédié par dix municipalités de la région à l’empereur et à ses fils[20].

Sous les Antonins et les Sévères

Au cours du Ier siècle, nombre de gouverneurs de province tentèrent de se proclamer empereurs et de détrôner l’empereur en place. L’un de ceux-ci fut Lucius Antonius Saturninus, gouverneur de Germanie supérieure. En 89, avec ses deux légions (la XIV Gemina et la XXI Rapax), ainsi que la VIII Augusta et la XI Claudia, celui-ci planifiait de faire franchir le Rhin aux tribus germaniques pour se joindre à ses légions. Pendant ce temps, le commandant de la VIIe Gemina était Marcus Ulpius Trajanus qui devait devenir le premier empereur (r. 98-117) né en Hispanie, dans la colonie d'Italica [21]. Dès qu’il apprit la nouvelle, Trajan ordonna à ses troupes de se mettre en marche pour protéger l’Italie. Toutefois, cet effort se révéla inutile, le gouverneur de Germanie inférieure, Lucius Maximus, ayant déjà battu Saturninus, un dégel hâtif du Rhin ayant empêché les Germains de lui venir en aide en pénétrant dans l’empire[22] - [23]. Elle n’obtint donc pas le cognomen de Pia Fidelis Domitiana, réservé aux légions et unités qui participèrent effectivement à l’opération.

En 119, sous Hadrien (r. 117-138) un détachement de 1 000 légionnaires fut envoyé en Bretagne en compagnie de détachements de la VIII Augusta et de la XXII Primigenia pour mettre fin aux incursions des Pictes dans le nord du pays; ce détachement participa probablement à la construction du Mur d’Hadrien[24].

Pendant l’ensemble de cette période, le gros de la légion demeura cantonné à León, quoique, suivant une coutume de plus en plus fréquente, de nombreux détachements furent envoyés ailleurs en Espagne (Empúries, Trêsminas et Asturica Augusta [Astorga] en Hispania citerior ainsi qu’à Lago das Covas en Lusitanie) ou même en Afrique du Nord et en Dacie où nombre d’inscription ou de sceaux sur briques attestent leur présence[25]. Durant le règne d’Antonin le Pieux (r. 138-161), la légion fut envoyée dans le sud du pays combattre les Maures qui avaient envahi l’Andalousie et il est probable que la légion soit restée quelque temps à Hispalis (Séville) pendant le règne de Marc-Aurèle (r. 161-180)[26].

En 193, le gouverneur de Bretagne, Clodius Albinus s’était révolté contre l’accession au pouvoir de Didius Julianus et s'était associé pendant un court laps de temps à Septime Sévère (r. 193-211), alors responsable de l’armée du Danube. Mais celui-ci, après s’être débarrassé d’un autre prétendant, Pescennius Niger, avait rompu son association avec Albinus, lequel proclamé Auguste par ses troupes, débarqua en en Gaule contrôlant la Bretagne, les Gaules et l'Espagne où il reçut l’adhésion de la VIIe Gemina. Bientôt toutefois, celle-ci changea d’allégeance et se rangea du côté de Septime Sévère[27].

De 197 à 199, alors que Tiberius Claudius Candidus était gouverneur de la province d’Hispanie Citerior (legatus Augustorum pro praetore provinciae Hispaniae citerioris) la Legio VII Gemina combattit Lucius Novius Rufus, alors gouverneur de la province de Tarraconaise, allié de Clodius Albinus. À la suite de quoi la légion reçut de Septime Sévère le cognomen de Pia Felix (Loyale et favorisée par la chance), titre d’honneur attesté par une inscription du gouverneur Quintus Hedius Lollianus Plautius Avitus entre 208 et 211 [28]. Cette guerre civile devait se terminer en 197 par la victoire de Septime Sévère à Lugdunum (Lyon en France).

Des morceaux de poterie retrouvés dans les matériaux de construction du castrum de Legio montrent que la légion fut fidèle à Caracalla (Leg VII Gem F.P. Antoninianae), à Sévère Alexandre (Leg VII Gem F.P. Severiana) et à Gordien III (Leg VII Gem F.P. Gordianae)[29].

Sous Sévère Alexandre (r. 222-225) au moins un détachement de la légion prit part à une guerre à l’extérieur. Un autel découvert à Aquae Mattiacorum (Wiesbaden en Allemagne) en hommage au centurion de la Legio VII Alexandriana doit être mis en relation avec la guerre contre les Germains pour laquelle le jeune empereur avait convoqué des unités de partout à travers l’empire en 234, et à la suite de laquelle, ayant acheté la paix plutôt que de combattre il sera assassiné avec sa mère à Mogontiacum (Mayence en Allemagne)[30]. Après cette campagne, on ne trouve plus de mention de cette légion dans les sources. Il semble que pour le reste du IIIe siècle, l’activité militaire se soit réduite dans la Péninsule ibérique à une invasion des Francs en 260, alors que les conflits entre les empereurs-soldats de 235 à 284 impliquèrent surtout les armées du Rhin, du Danube et de l’Orient.

Antiquité tardive

Les réformes militaires de Dioclétien (r. 284-305) et de Constantin le Grand (r. 306-337) aboutirent à la création d’une armée mobile constamment à la disposition de l’empereur (comitatenses) et d’une armée chargée de surveiller les frontières (limitanei); dans ce cadre les détachements (vexillationes) de l’armée mobile prirent de plus en plus d’importance et ces unités deviendront pratiquement indépendantes de leur légion d’origine, alors que l’armée des garde-frontières perdit de l’importance à mesure que ses effectifs furent réduits[31]. Si bien qu’au IVe siècle, il ne restera plus guère qu’entre 2 000 et 3 000 légionnaires dans l’ensemble de la péninsule ibérique[32].

Vers le milieu du IIIe siècle, une nouvelle légion fit son apparition en Espagne, la VI Hispana. Son numéro d’ordre fut vraisemblablement choisi pour s’harmoniser avec celui de la VIIe[33] ou en remplacement de la Legio VI Victrix qui y était stationnée au moment de la création de la Legio VII Gemina.

Au cours du IVe siècle, une partie de la légion, appelée Septimani Gemina, fut transférée selon la Notitia Dignitatum [N 4] en Orient où elle servit dans l’armée mobile (comitatenses) du Magister Militum per Orientem[34]. Selon le même document, mais dans sa partie occidentale, la Septima Gemina, servant de limitanei, était encore stationnée à León au Ve siècle[35] et servait sous les ordres du Magister Peditum de l’armée d’Occident [36]. Toutefois, une autre mention dans le même document [37] fait référence aux Septimani qui servaient à titre de Pseudocomitatenses [N 5] sous le Magister Peditum Praesentalis et qui étaient divisés entre Septimani seniores et Septimani juniores. Les Septimani seniores auraient été stationnés en Hispanie, alors que les Septimani juniores auraient été dispersés en Italie, en Gaule (ces derniers pouvant également venir de la Legio VII Claudia) et en Maurétanie tigitane. Les uns et les autres étaient sous les ordres du Magister Equitum Galliarum[38].

Il est possible que la légion ait été défaite et annihilée ou dissoute lors des invasions de 409[39]. León devint alors partie du royaume des Suèves qui parvint à résister aux attaques des Visigoths jusqu’en 586 lorsque la ville fut prise par Léovigild ; ce fut l’une des rares cités auxquelles les Visigoths permirent de garder ses fortifications.

Campement de la légion à León

Les fouilles dans la ville de León, dont le centre-ville a conservé les grands axes du camp romain, ont permis de découvrir des restes de la muraille, du fossé, de la porta principalis sinistra, du praetorium (résidence du légat de légion) et des principia (poste de commandement), de quelques casernements et des thermes (sous la cathédrale actuelle), ainsi que des monnaies, des armes, des restes d'armures et de matériaux de construction.

Le camp lui-même mesurait 570 x 350 m et s’étendait sur une superficie de 20 ha. Il pouvait ainsi se comparer avec le camp de Haltern ou celui de Strassbourg. Il est situé sur une élévation au confluent du río Torío et du río Bernesga. Pendant la période impériale, il était entouré d’un mur de 1,80 m.

Autour de ce camp (au sud), une agglomération, puis une ville se développa où s'installèrent des commerçants et toutes les corporations qui se chargeaient de couvrir les besoins des soldats. Dans cette agglomération, les soldats trouvaient des compagnes et cette pratique - tolérée - entraîna l'installation de nombreux vétérans dans la région. Au cours de l’Antiquité tardive, alors que la plupart des villes élevaient des murailles pouvant mettre les populations à l’abri des invasions, León se dota des fortifications les plus imposantes de la Péninsule ibérique. Devant les anciens murs, encore visibles en certains endroits, un nouveau mur de 7 m d’épaisseur fut érigé. Les tours de garde dont 48 sont encore visibles se projetaient à 5,80 hors des murs. Il est difficile d’apprécier la hauteur qu’atteignaient ces murs à cette époque, ceux-ci ayant été défaits et reconstruits à maintes reprises au Moyen Âge et on n’a pas retrouvé les extrémités antiques de ce mur.

On n’a toutefois que peu d’indications sur les constructions à l’intérieur de la forteresse. En 1884 furent trouvés sous la cathédrale de León les restes d’un mur et une mosaïque comprenant des poissons et des algues. Quatre ans plus tard, on a découvert les restes d’un système servant probablement à chauffer des thermes, chose que l’on trouve rarement dans un camp militaire[40].

Notes et références

Notes

- Le nombre (indiqué par un chiffre romain) porté par une légion peut porter à confusion. Sous la république, les légions étaient formées en hiver pour la campagne d’été et dissoutes à la fin de celle-ci; leur numérotation correspondait à leur ordre de formation. Une même légion pouvait ainsi porter un numéro d’ordre différent d’une année à l’autre. Les nombres de I à IV étaient réservés aux légions commandées par les consuls. Sous l’empire, les empereurs numérotèrent à partir de « I » les légions qu’ils levèrent. Toutefois, cet usage souffrit de nombreuses exceptions. Ainsi Auguste lui-même hérita de légions portant déjà un numéro d’ordre qu’elles conservèrent. Vespasien donna aux légions qu’il créa des numéros d’ordre de légions déjà dissoutes. La première légion de Trajan porta le numéro XXX, car 29 légions étaient déjà en existence. Il pouvait donc arriver, à l’époque républicaine, qu’existent simultanément deux légions portant le même numéro d’ordre. C’est pourquoi s’y ajouta un cognomen ou qualificatif indiquant (1) ou bien l’origine des légionnaires (Italica = originaires d’Italie), (2) un peuple vaincu par cette légion (Parthica = victoire sur les Parthes), (3) le nom de l’empereur ou de sa gens (famille ancestrale), soit qu’elle ait été recrutée par cet empereur, soit comme marque de faveur (Galliena, Flavia), (3) une qualité particulière de cette légion (Pia fidelis = loyale et fidèle). Le qualificatif de « Gemina » désignait une légion reconstituée à partir de deux légions ou plus dont les effectifs avaient été réduits au combat (Adkins (1994) pp. 55 et 61).

- Devenu symbole de la légion depuis le consul républicain Marius, l’aigle originellement en argent, puis en or, revêtait une dimension mystique. Confié au primus pilus de la légion, il était déposé dans le sanctuaire et ne quittait jamais le camp, sauf lorsque l’armée était en mouvement. Sa perte aux mains de l’ennemi était le pire déshonneur qu’une légion pouvait subir et sa récupération procurait au général responsable une grande notoriété (Adkins (1994) p. 90)

- Un vicus était la plus petite unité administrative de l’empire; il désignait l’ensemble des habitations civiles qui s’agglomérait autour d’une garnison militaire ou d’une zone d’extraction minéralière.

- Rédigé vers 400, la Notitia Dignitatum est un document administratif romain plusieurs fois remanié donnant un tableau, sous forme de listes, de l’organisation hiérarchique des fonctions civiles et militaires de l'Empire romain, dans ses deux composantes, occidentale et orientale; il doit être consulté avec prudence, car diverses mises à jour, surtout en ce qui concerne l’armée de l’empire d’Occident, ont été faites de façon partielle et conduisent à des incohérences.

- La Notitia Dignitatum indique quarante-huit légions portant ce titre. Il s’agit sans doute d’unités appartenant à l’armée des garde-frontières (limitanei) appelées la durée d’une campagne en renfort dans l’armée mobile (comitatenses), au sein de laquelle elles seront intégrées par la suite sans atteindre cependant le plein statut d’unités de campagne; ses soldats étaient payés à un salaire moindre que celui des palatini (garde rapprochée de l’empereur) ou des comitatenses (Jones, The Later Roman Empire, 284-602, vol. One, 1964, p. 126).

Références

Pour les références indiquées « AE » (L’Année épigraphique, Paris, 1888-) et « CIL » (Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin, 1863- ), se référer à Clauss/Slaby dans la bibliographie.

- Dando-Collin (2010) p. 146.

- Lendering (2002) para 1.

- Zosso (2009) « Galba » pp. 48-52.

- Leroux (1982) pp. 242-244.

- CIL 02, 2553.

- CIL 02, 2556.

- Tacite, Histoires romaines, II. 86.

- Tacite, Histoires romaines, I.6 .

- Tacite, Histoires romaines, III, 22.

- Lendering (2002) para 2.

- Tacite, Histoires romaines, III 22.

- Tacite, Histoires romaines, III 29.

- Dando-Collins (2010) p. 146.

- Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie: Forschungsprojekt Römische Baukeramik und Ziegelstempel, URL : http://www.ziegelforschung.de/index.php/rote-daecher-von-mainzer-legionen.html.

- Keppie (1998) p.| 214.

- Ritterling (1925) col. 1601.

- Lendering (2002) para 6.

- Tacite, Histoires romaines, II, 11, 67,86; III, 7, 10, 21-25.

- Lendering (2002) para 7.

- CIL 2, 02477.

- Dion Cassius, Epitome du livre LXVIII, paragraphe 6, 4.

- Dando-Collins (2010) pp. 374-375.

- Pline XIV, 2-3.

- Frere (1987) p. 123.

- Le Roux (1982) pp. 159-160).

- Lendering (2002) para 10.

- Birley (1999) p. 125.

- CIL 02, 04121.

- CIL 2, 2667.

- CIL 13, 07564.

- Adkins (1994) p. 54.

- Carr (2002) p. 165.

- Lendering (2002) para 12.

- Notitia Dignitatum Or. VII.

- Notitia Dignitatum Occ. XLII.

- Pour les titres et fonctions, se référer à l’article Glossaire des titres et fonctions dans l’empire byzantin.

- Notitia Dignitatum Occ. V.

- Notitia Dignitatum Occ. VII.

- Lendering (2002) para 13.

- Pour de plus amples informations, voir : Walter Trillmich und Annette Nünnerich-Asmus (éd.): Hispania Antiqua – Denkmäler der Römerzeit. von Zabern, Mainz 1993, (ISBN 3-8053-1547-3), en particulier p. 224–226 et 421; Antonio García y Bellido: Estudios sobre la legio VII Gemina y su campamento en León. (dans) Legio VII Gemina. Kolloquiumsband León 1970; A. Morillo Cerdán/ V. García Marcos: The Roman camps at Léon (Spain): state of the research and new approaches. (dans) Ángel Morillo/ Norbert Hanel/ Esperanza Martín (éd.): Limes XX. XX Congresso international de estudios sobre la frontera romana. Madrid 2009, (ISBN 978-84-00-08854-5), pp. 389–406.

Voir aussi

Bibliographie

- Sources primaires

- Dion Cassius. Histoire Romaine [en ligne] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k297621.

- Notitia Dignitatum. Accedunt notitia urbis Constantinopolitanae et laterculi provinciarum. Colligée par Otto Seek, Berlin, Weidmann, 1876, réédité sans altération chez Minerva, Frankfurt am Main, 1962.

- Pline. Panegyricus Plinii Secundi Traiano Augusto. [en ligne] https://books.google.ca/books?id=c23cFvGkuXkC&hl=fr&source=gbs_api&redir_esc=y.

- Tacites, Histoires romaines, Paris, Folio classique, 1980. [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/auteurs/Tacite.htm.

- Sources secondaires

- Legio VII Gemina. Colloque international, 16- (León 1970).

- (en) Adkins, Lesley & Roy A. Adkins. Handbook to Life in Ancient Rome. Oxford and New York, Oxford University Press, 1994. (ISBN 978-0-195-12332-6).

- (en) Birley, Anthony R. Septimius Severus, the African Emperor, Routledge, 1999, (ISBN 978-0-415-16591-4).

- (en) Carr, Karen Eva. Vandals to Visigoths: rural settlement patterns in early Medieval Spain, University of Michigan Press, 2002, (ISBN 978-0-472-10891-6).

- (de) Clauss , Manfred/ Anne Kolb / Wolfgang A. Slaby , Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby/EDCS, URL: http://db.edcs.eu/epigr/epi_einzel.php?s_sprache=de&p_belegstelle=AE+1983%2C+00927&r_sortierung=Belegstelle.

- (en) Dando-Collins, Stephen. Legions of Rome. New York, Saint-Martin Press, 2010. (ISBN 978-1-250-00471-0).

- (en) Frere, Sheppard Sunderland. Britannia: a history of Roman Britain, 3rd ed., extensively rev. Routledge & Kegan Paul, London/New York 1987, (ISBN 0710212151).

- (en) Keppie, Lawrence. The Making of the Roman Army. New York, Barnes & Noble, 1994. (ISBN 1-56619-359-1).

- (de) Le Bohec, Yann. Die römische Armee. Steiner, Stuttgart 1993, (ISBN 3-515-06300-5).

- (fr) Le Roux, Patrick. L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste à l'invasion de 409, Publication du centre Pierre Paris, De Boccard, Paris, 1982, 493 p.

- (fr) Le Roux, Patrick. Recherches sur les centurions de la Legio VII Gemina, Mélanges de la Casa de Velázquez, 8, 1972, p. 89-159.Persée [archive].

- (es) Palao Vicente, Juan José. Legio VII Gemina (Pia) Felix. Estudio de una legión romana, Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2006, (ISBN 978-84-7800-546-8).

- (de) Ritterling, Emil. "Legio (VII Gemina)". (dans) Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band XII, 2, Stuttgart 1925, colonnes 1629–1642.

- (es) Rodríguez González, Juan José. Historia de las legiones romanas, Almena Ediciones, Madrid, 2003, (ISBN 84-96170-02-0).

- (es) Rodríguez González, J., Diccionario de batallas de la historia de Roma (733 a.c. – 476 d.c.), Signifer libros, Madrid, 2005, (ISBN 84-933267-4-7).

- (fr) Zosso, François & Christian Zingg. Les empereurs romains. Paris, Errance, 2009. (ISBN 978-2-877-72390-9).

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- (en) Lendering, Jona. « Legio VII Gemina» dans Livius.org. URL : http://www.livius.org/articles/legion/legio-vii-gemina/.

- (de) « Legio VII Gemina (Felix) » dans Imperium-romanum.com, URL: http://www.imperiumromanum.com/militaer/heer/legionen07_02.htm.