Legio XIII Gemina

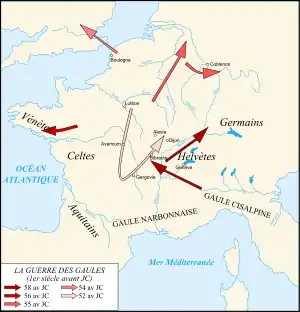

La Legio XIII Gemina (litt : légion XIII jumelle) fut une légion[N 1] de l’armée romaine levée en même temps que la Legio XI Claudia par Jules César en 58 av. J.-C. en vue de sa campagne contre les Helvètes et fut présente à Gergovie et, sans doute, à Alésia. Dissoute en 45 av. J.-C., elle fut reconstituée par Octave en 42 av. J.-C. lors de la guerre civile entre les membres du Second triumvirat.

Après la conquête de la Rhétie par Drusus, la légion y joua le rôle d’armée d’occupation et aurait fait partie de l’armée levée par Tibère pour combattre Maroboduus (Marobod), le roi des Marcomans. Après la désastreuse bataille de la forêt de Teutoburg qui entraina une réorganisation des légions de Germanie, elle fut postée à Mogontiacum (Mayence en Allemagne), puis en 17 apr. J.-C. à Vindonissa (Windisch en Suisse) et enfin vers 45-46 à Poetovio (Ptuj en Slovénie) en Pannonie.

Après avoir donné son appui à Othon, elle fut renvoyée en Pannonie par Vitellius avant de se ranger aux côtés de Vespasien. Après l’entrée de celui-ci à Rome, la XIII Gemina fit partie des neuf légions envoyées réprimer la révolte des Bataves (69/70).

L’empereur Domitien la transféra dans la nouvelle forteresse de Vindobona (Vienne en Autriche) où elle eut à combattre les Daces (bataille de Tapae). Elle fut bientôt la plus importante troupe d’occupation en Dacie où elle demeura jusqu’à l’abandon de cette province commencée sous Gallien et terminée sous Aurélien.

Au cours de la Deuxième année des quatre empereurs, la légion se rangea aux côtés de Septime Sévère qu’elle accompagna à Rome avec la Legio V Macedonica, légion avec laquelle elle devait collaborer à maintes reprises par la suite.

Après l’évacuation de la Dacie, une partie de la légion fut déplacée vers Ratiaria (Arçar en Bulgarie) pour servir de garde-frontière (limitanei), alors que d’autres régiments étaient incorporés dans l’armée mobile (comitatenses).

Contrairement aux autres légions levées par César qui avaient le taureau comme emblème, la légion XIII avait adopté le lion. On ignore les causes de cette exception[1]

Histoire de la légion

Période républicaine

En 58 av. J.-C., Jules César dut faire face à la menace provoquée par la migration des Helvètes vers le sud du Massif central, mettant en danger la province romaine de Gaule narbonnaise. Ne pouvant faire face à cette menace avec la seule légion présente en Gaule, il appela en renfort trois légions déjà existantes en Italie et leva deux nouvelles légions en Gaule cisalpine : les légions XI et XII[2]. Après avoir vaincu les Helvètes, César prit le chemin de la Gaule Belgique. C’est en vue de la guerre contre les Nerviens qu’il leva en 57 av. J.-C. les légions XIII et XIV pour lui permettre de soumettre les uns après les autres les différents peuples de la Gaule[3]. Dans ses « Commentaires », César décrit leur rencontre avec les Armoricains et mentionne que la légion était présente lors du siège de Gergovie. Durant l’hiver 54-53 av. J.-C., la légion sous le commandement du questeur Lucius Roscius prit ses quartiers sur le territoire des Ésuviens, dans la Gaule pacifiée[4]. Il est probable, mais non attesté dans les sources, que la légion participa au siège d’Alésia en 52 av. J.-C.

Après avoir ainsi soumis la Gaule, César marcha sur Rome alors que commençait la guerre civile entre lui et Pompée en 49 av. J.-C. La Legio XIII l’accompagna lorsqu’il franchit le Rubicon. Puis, il divisa son armée en trois corps : le premier fut installé en réserve dans la vallée de la Saône; il envoya son général Fabius avec les VIIe, IXe et XIe vers la péninsule ibérique; la XIIIe ainsi que la VIIIe et la XIIe restaient avec lui dans la vallée du Pô. Ensuite, avec la seule XIIIe légion il descendit le long de la côte adriatique depuis Rimini, traversant un territoire favorable à Pompée jusqu’à Auximum (aujourd’hui Osimo) où les légionnaires de Pompée se rallièrent à lui. Il fit alors venir les XIIe et la VIIIe, puis se dirigea vers Corfinium où les légionnaires commandés par Domitius Ahenobarbus, ennemi personnel de César, se dispersèrent avant de livrer bataille : l’Italie était conquise[5] - [6]. Passant en Grèce, la légion prit part à la bataille de Dyrrachium (victoire de Pompée – janvier 48 av. J.-C.), puis à celle de Pharsale (avantage décisif de César – août 48 av. J.-C.). Vers la fin de 48, les légionnaires furent démobilisés et renvoyés en Italie. Mais ils furent réengagés en 46 av. J.-C. et accompagnèrent César dans sa campagne d’Afrique où les Pompéiens pouvaient aligner dix légions. César, pour sa part, ne disposait que de sept légions dont la XIIIe, de 800 cavaliers, ainsi que d’archers, de frondeurs et de rameurs en provenance de divers pays [7]. Il est également probable que la légion participa à la bataille de Munda[8]. Tout comme la légion XI, la Legio XIII fut alors dissoute et ses vétérans furent installés à Hispellum (aujourd’hui Spello) dans la province de Pérouse, alors que les vétérans de la légion XI étaient installés à Bovianum Undecumanorum (aujourd’hui Bojano, dans la province de Campobasso)[9].

Après l’assassinat de César en mars 44 apr. J.-C., les trois triumvirs s’étaient répartis les provinces : Octave s’était vu octroyé l’Occident, Marc Antoine l’Orient et Lépide l’Afrique. En 41 ou 40 av. J.-C. Octave leva une nouvelle Legio XIII[N 2] (soit qu’il ait reconstitué l’ancienne légion, soit qu’il en ait créé une nouvelle portant le même numéro) pour lutter contre Pompée qui, après avoir été vaincu à Philippes, s’était réfugié en Sicile où il était en mesure de bloquer l’approvisionnement en blé de la capitale dont Octave avait la charge[10]. En 36 av. J.-C., la légion fut stationnée à Puteoli (aujourd’hui Pouzzoles), alors le plus important port d’Italie qui accueillait les marchandises à destination de Rome et les redistribuait à des navires de cabotage à destination d'Ostie puis de Rome[11]. Il est probable que la légion participa à la bataille d’Actium en 31 av. J.-C. qui confirma la victoire finale d’Octave sur Marc Antoine. Cette bataille causa des pertes considérables. Aussi, après la bataille, la légion vit-elle ses effectifs renforcés à partir d’unités d’autres légions. C’est à cette époque qu’apparaissent les surnoms (cognomen) donnés aux légions. Ainsi, après Actium, la légion XI avait reçu le cognomen d’Actiaca (d’Actium). La légion XIII reçut celui de Gemina (litt : jumelles), surnom que l’on donna traditionnellement par la suite aux légions reconstituées à partir d’unités de légions décimées ou dissoutes[12]. En 30 av. J.-C. elle fut envoyée dans les Balkans[9].

Sous les Julio-Claudiens

De 30 à 16 av. J.-C., la légion fut stationnée dans la province d’Illyrie à Burnum (aujourd’hui Kistanje en Croatie) et de là, jusqu’en 9 apr. J.-C. à Emona (aujourd’hui Ljubljana en Slovénie)[13], où Tibère, beau-fils d’Auguste, avait entrepris de conquérir la région des Alpes.

En 15 av. J.-C., Drusus (14 av. J.-C. – 23 apr. J.-C.), fils de Tibère devenu empereur à la mort d’Auguste, conquit la Rhétie et y installa les légions XXI Rapax et XIII Gemina comme troupes d’occupation [14].

En 6 apr. J.-C. Tibère (r. 14-37) mit sur pied un plan de campagne visant à s’emparer de la partie méridionale de la Germanie et la Bohême des Marcomans de Maroboduus afin de faire du Rhin et de l’Elbe la nouvelle frontière de l’empire [15]. Conçue comme une « manœuvre à tenaille », cette opération devait permettre à Tibère de mener au moins huit légions dont la XIII Gemina contre le roi Maroboduus en Bohême pendant que cinq autres légions feraient de même en suivant le cours de l’Elbe; c’eut été l’opération la plus grandiose menée par des légions romaines. Toutefois la grande révolte illyrienne de 6 à 9 apr. J.-C. réunissant Dalmates et Pannoniens, vint entraver ces projets et forcer Tibère à reconnaitre Maroboduus comme roi des Marcomans [16].

Pendant trois ans, soit de 6 à 9 apr. J.-C., Tibère à la tête de dix légions et plus de quatre-vingts unités auxiliaires (soit environ cent à cent vingt mille hommes) devra mener une lutte difficile avant que les rebelles ne se rendent dans la ville d'Andretium[17].

Le désastre de la bataille de Teutobourg en 9 apr. J.-C. qui vit la disparition de trois légions (les XVIIe, XVIIIe et la XIXe commandées par Varus, de trois unités de cavalerie et de six cohortes d'auxiliaires amena une réaffectation des légions en Europe. La Legio XIII Gemina fut relocalisée en Germanie supérieure et stationnée jusqu’en 16/17 à Mogontiacum (Mayence) avec la XIV Gemina et la XVI Gallica[18] - [19]. La mort de l’empereur Auguste en 14 fut l’occasion d’une rébellion des légions de Germanie dont on ne connait pas les causes, mais dont Germanicus eut raison assez rapidement, lui permettant de faire deux campagnes en 15 et 16 en Germanie à l’est du Rhin. Huit légions y prirent part : les légions II Augusta, XIII Gemina, et XVI Gallica commandées par Germanicus lui-même, alors que les légions I Germanica, V Alaudae, XX Valeria Victrix et XXI Rapax étaient sous les ordres de Aulus Caecina Severus [20] - [21].

En 16 ou 17, la Legio XIII Gemina fut à nouveau transférée, cette fois à Vindonissa (aujourd’hui Windisch en Suisse) où elle reçut comme mission de défendre les cols des Alpes afin d’empêcher toute tentative d’invasion de l’Italie par les Germains[18]. Vers 45, l’empereur Claude procéda à une réaffectation des légions de Germanie. La Legio XIII Gemina fut envoyée en Pannonie sur le moyen Danube, plus précisément à Poetovio (aujourd’hui Ptuj en Slovénie) remplacer la Legio VIII Augusta, pendant qu’elle était elle-même remplacée à Vindonissa par la Legio XXI Rapax[22].

Pendant l’Année des quatre empereurs et sous les Flaviens

Vers la fin du règne de Néron (r. 54-68), les complots et les alliances se multiplièrent au sein de la hiérarchie militaire pour mettre fin à son régime. À la suite du suicide de Néron, le gouverneur d’Hispanie tarraconaise, Galba, marcha sur Rome. Rapidement devenu impopulaire, il dut faire face à deux opposants : Aulus Vitellius, proclamé empereur par les armées du Rhin, et Marcus Salvius Otho (Othon), ancien gouverneur de Lusitanie, qui gagna les Prétoriens à sa cause. Lorsque Galba fut assassiné le 15 janvier 69, chacune des légions dut choisir son camp : la Legio XIII Gemina se rangea du côté d’Otho avec les armées du Danube, d’Orient et d’Afrique, alors que Vitellius recevait le soutien des légions de Belgique, d’Espagne, de Bretagne et de Rhétie. Les armées des deux prétendants se rencontrèrent lors de la première bataille de Bedriacum (près de Crémone en Italie) le 14 avril 69 : Vitellius gagna la bataille et Otho se suicida [23] - [24]. Vitellius assigna la légion à la construction de deux amphithéâtres, l’un à Bedriacum et l’autre à Bononia (Bologne en Italie) avant de la renvoyer en Pannonie. La légion ne lui pardonna pas et lorsque le général Titus Flavius Vespasianus alors occupée en Judée à mener la première guerre judéo-romaine fut proclamé empereur par ses troupes, la légion prit son parti avec les autres légions de Pannonie et de Dalmatie[25]. Vespasien devait l’emporter lors de la deuxième bataille de Bedriacum, le 24 octobre. Vitellius dut s’enfuir et fut capturé le 20 décembre près de Rome; le 21 décembre, Vespasien fut proclamé empereur par le Sénat, mettant ainsi fin à la guerre civile qui avait vu défiler quatre empereurs en douze mois[26]. L’année suivante, la Legio XIII Gemina faisait partie des neuf légions envoyées sous le commandement du général Petilius Cerialis mettre un terme à la révolte des Bataves[27].

Désireux d’assurer la sécurité du Limes Germanicus, l’empereur Domitien (r. 81-96) entreprit la construction d’un vaste réseau de routes, de forts et de tours de guet construits le long du Rhin[28]. Dans ce cadre, la légion devait être déplacée à nouveau en 89, pour parachever la construction de la nouvelle forteresse de Vindobona (aujourd’hui Vienne en Autriche)[29] - [30].

Mais la menace la plus importante à laquelle l'Empire devait faire face se situait sur le moyen Danube où Suèves, Sarmates et Daces harcelaient continuellement les colonies romaines installées le long du fleuve. Vers 84 ou 85, les Daces, menés par Décébale, avaient traversé le Danube et, pénétrant dans la province de Mésie, avaient tout saccagé sur leur passage, tuant le gouverneur Oppius Sabinus[31]. En 88, une armée composée de neuf légions dont la Legio XIII Gemina envahit la Dacie sous les ordres du général Lucius Tettius Iulianus qui l’emporta sur le roi Décébale lors de la première bataille de Tapae[32].

La situation était également tendue sur le cours du haut Danube où la Legio XXI Rapax fut anéantie par les Daces en 92. La même année, la Legio XIII Gemina prit part sous le commandement de leur légat, Lucius Caesennius Sospes, à une campagne contre les Suèves et les Sarmates[33].

Sous les Antonins

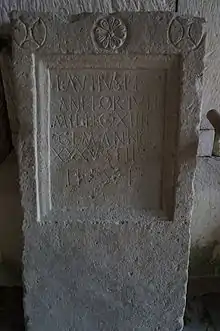

Domitien ayant été assassiné en 96, il appartint à son successeur, Trajan (r. 96-117) de terminer les guerres daciques. Déjà, en 89, la Legio I Adiutrix avait commencé la construction d’une forteresse à Brigetio (près de l’actuel Komarón en Hongrie) avec l’aide de détachements (vexillationes) des trois autres légions engagées sur le front suève : la Legio XIII Gemina, la Legio XIV Gemina et la Legio XV Apollinaris[34]. En 101, Trajan quitta Rome à la tête d’une armée forte de 150 000 hommes composée des légions danubiennes ainsi que d’unités auxiliaires et de vexillations d’autres légions. Cette nouvelle guerre se déroula en deux temps (101-102, 105-106) et se termina par la prise de la capitale, Sarmizegetusa, le suicide de Décébale et la création de la province romaine de Dacie[35]. Pendant plusieurs mois, l’armée romaine dut tenter de calmer l’agitation de la population locale[36]. Restée dans le pays comme force d’occupation, la légion fut probablement stationnée à Apulum (aujourd’hui Alba Julia en Roumanie)[29]. Avec le départ de la légion I Adiutrix en 115, la légion XIII Gemina demeurait la plus importante force d’occupation romaine dans les nouveaux territoires daces [37]. De 116 à 119, les Sarmates firent de nombreuses incursions dans le pays et réussirent à reprendre divers endroits particulièrement exposés aux confins de la province [38]. En 119, la Legio IIII Flavia Felix qui était également restée sur place fut déplacée, laissant la Legio XIII Gemina ainsi que de nombreuses troupes auxiliaires comme seules forces d’occupation[37]. Elle devait demeurer en Dacie jusqu’à l’évacuation final de cette province sous Aurélien (r. 270-275 ) en 215. Au cours du IIe siècle, il devint de plus en plus fréquent de détacher certaines unités (vexillationes [N 3]) des légions pour les envoyer en renfort dans les points névralgiques de l’empire soumis aux attaques des Barbares. Ainsi diverses unités seront stationnées hors de leur quartier général pour protéger les mines d’or (aurariae Dacicae), par exemple à Ampelum (aujourd’hui Zlatna), Alburnus Major (Roşia Montană), Pianu de Jos. Sur de nombreuses constructions romaines de ces endroits, on a retrouvé l’estampille de la légion, « LEG XIII GEM »[39] - [40]. Des estampilles similaires découvertes à Veţel (Micia) et Bulci[41], sur les stèles commémoratives des centurions Lucius Licinius Messalinus[42] et Caius Julius Iulianus[43] permettent d’identifier ces endroits comme des fortifications militaires du IIe siècle et il est probable que ces fortifications furent elles-mêmes construites par cette légion.

D’autres détachements seront envoyés participer aux campagnes de Trajan contre les Parthes de 115 à 117[44]. Il est également probable qu’au moins un détachement fut envoyé prendre part à la répression de la révolte des Juifs menée par Simon Bar-Kokhba en Judée de 132 à 136[45]. En récompense de quoi, elle reçut en 136 le cognomen (surnom) de Pia Fidelis (litt : loyale et fidèle)[46] et, sous Antonin le Pieux (r. 138-161) celui d’Antoniana[47]. Un autre détachement fut posté en Dalmatie avant 150[48].

Vers 156/158, le gouverneur de la province de Dacie supérieure, Marcus Statius Priscus, conduisit une campagne contre les Daces et les Iazyges au cours de laquelle la Legio XIII Gemina se distingua[49]. De 162 à 166, la légion prit part à la guerre contre les Parthes conduites par Lucius Verus (coempereur 161-168) mais menée par ses généraux Marcus Statius Priscus (lequel reprit le contrôle du royaume d'Arménie en 163), et Avidius Cassius (lequel s’avançant en Mésopotamie, s'empara de Séleucie du Tigre et de Ctésiphon, la capitale parthe, en l'an 165)[50].

Les invasions vandales et sarmates contre les mines d’or de la Dacie occidentale marquèrent le début des guerres marcomanes. Il est certain que la Legio XIII Gemina prit part à ces campagnes, mais son rôle exact ne nous est pas connu[51].

Au début du règne de l’empereur Commode (r. 180-192), Pescennius Niger et Clodius Albinus (qui seront tous deux par la suite prétendants au trône après le meurtre de l’empereur Pertinax [r. janvier-mars 193]) commandèrent la Legio V Macedonia et la Legio XIII Gemina; ces deux légions combattront les Sarmates de 182 à 184 et seront souvent appelés à collaborer par la suite[52].

Pendant la Deuxième année des quatre empereurs et sous les Sévères

Au cours de la Deuxième année des quatre empereurs (193)[N 4], la légion prit le parti de Septime Sévère[53], lequel l’en récompensera en lui donnant le cognomen de Severiana[47]. Un détachement (vexillatio) de la XIII Gemina et de la V Macedonica combattront à ses côtés contre Pescennius Niger, légat de Syrie appuyé par les légions d’Égypte. Après avoir fait fermer le défile des Portes ciliciennes, Septime Sévère affrontera son concurrent à la bataille d’Issos[54]. Dans ce contexte il est vraisemblable que la légion ait aussi pris part à la campagne de Septime Sévère contre les Parthes qui vit en octobre 197 la prise de la capitale, Ctésiphon[55].

Une stèle en l’honneur d’Hercule et de Silvanus, respectivement dieux des chasseurs et des bois, datant d’entre 211 et 222, montre qu’un détachement de la Legio XIII Gemina était encore stationné au début du IIIe siècle à la forteresse de Veţel. Sous Caracalla (r. 211-217) ou sous Héliogabal (r. 218-222), la légion se vit attribué le surnom de Antoniniana[N 5] - [56].

Pendant l’Anarchie militaire

Vers 240, sous le règne de Gordien III (r. 238-244), le nom de la légion fut à nouveau modifié par l’adjonction du cognomen Gordiana [57]. D’inscriptions sur des tombes découvertes à Apamée sur l’Oronte on peut déduire qu’au moins un détachement prit part à une campagne contre les Sassanides vers le milieu du IIIe siècle[58].

En 244, Valerius Valens, signifer (porte-étendard) de la XIII Gemina, inaugura le temple de Mercure à Aquileia[59]. Lorsque Trajan Dèce (r. 249-251), préfet de la Ville, fut acclamé empereur par des légions mécontentes au printemps 249, Philippe l’Arabe (r. 244-249) dépassé par le nombre grandissant de tentatives d’usurpation transféra l’ensemble de la légion à Aquileia pour protéger l’Italie du nord [57].

Il est probable que la légion prit part aux campagnes de l’empereur Gallien (r. 253-268) sur la frontière danubienne, car il fit frapper des monnaies en l’honneur de celle-ci[60] et lui conféra le cognomen de Gallileniana[47]. Le règne de cet empereur marqua également le début du retrait par Rome de la Dacie continuellement menacée [61]. Vers 260, un détachement de la légion sera de nouveau transféré à Poetovio où il construisit le Mithraeum, sanctuaire du culte de Mithra, lequel connut une grande diffusion dans l'Empire romain au IIe siècle, particulièrement sur les frontières en raison de sa popularité chez les soldats [62].

En 271-272, Aurélien (r. 270-275) parvint encore à contrer les invasions des Goths en Dacie, mais la province était devenue indéfendable[61].Aussi, lorsqu’Aurélien décida de quitter celle-ci, la légion fut transférée à Ratiaria (Arçar dans le nord de la Bulgarie), capitale de la nouvelle province de Dacia ripensis formée d’une partie de l’ancienne Moésie supérieure[63]. Rome conservait toutefois quelques territoires au nord du Danube comme Desa où un détachement de la Legio XIII Gemina fut stationné de 275 à 305[64].

Pendant l’Antiquité tardive

En 295-296, une partie de la légion accompagna Dioclétien (r. 284-305) en Égypte où Domitius Domitianus et Aurelius Achilleus s’étaient successivement proclamés empereurs pour protester contre la réforme fiscale qu’entendait imposer l’empereur. Dioclétien ne parvint à éliminer ce dernier qu’en mars 298 après avoir assiégé Alexandrie où celui-ci s’était réfugié pendant de longs mois. La légion sera stationnée dans la province d’Herculia (Égypte du nord-ouest et centrale) pour y maintenir la paix après la chute d’Alexandrie[65].

Durant le règne de Constantin le Grand, on voit apparaitre des unités qui, tout en conservant le nom de légion, sont beaucoup plus petites et ne sont plus déployées sous forme de grandes unités unifiées, mais plutôt divisées en détachements permanents. Ainsi la V Macedonica et la XIII Gemina furent divisées respectivement en cinq et en quatre régiments, division ayant un caractère permanent, chaque détachement étant sous les ordres de son propre praefectus legionis[66]. Selon la Notitia Dignitatum [N 6] les cinq régiments de l’ancienne légion de Dacie furent repositionnés à Aegeta (Serbie), Transdrobeta, Burgo Novo, Zernis (aujourd’hui Orșova en Roumanie) et Ratiaria, en tant que limitanei (armée des frontières) sous les ordres du Dux Daciae ripensis[67]. Une autre Legio Tertiadecima Gemina fut stationnée en Babylonie (aujourd’hui Kasr-Ash-Shama en Égypte) sous les ordres du Comes limitis Aegypti[68]. Enfin d’autres Tertiodecimani appartenant à l’armée mobile (comitatenses) étaient sous les ordres du Magister militum per Thracias[69].

Représentations dans les arts

La série télévisée Rome met en scène, dans sa première saison, l’entrée de Jules César dans Rome en 49 av. J.-C. à la tête de la treizième légion. Ses deux héros principaux sont un centurion, Lucius Vorenus, et un simple légionnaire, Titus Pullo. Ces deux personnages sont inspirés d’authentiques légionnaires homonymes, mentionnés par Jules César dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules.

Notes et références

Notes

- Le nombre (indiqué par un chiffre romain) porté par une légion peut porter à confusion. Sous la république, les légions étaient formées en hiver pour la campagne d’été et dissoutes à la fin de celle-ci; leur numérotation correspondait à leur ordre de formation. Une même légion pouvait ainsi porter un numéro d’ordre différent d’une année à l’autre. Les nombres de I à IV étaient réservés aux légions commandées par les consuls. Sous l’empire, les empereurs numérotèrent à partir de « I » les légions qu’ils levèrent. Toutefois, cet usage souffrit de nombreuses exceptions. Ainsi Auguste lui-même hérita de légions portant déjà un numéro d’ordre qu’elles conservèrent. Vespasien donna aux légions qu’il créa des numéros d’ordre de légions déjà dissoutes. La première légion de Trajan porta le numéro XXX, car 29 légions étaient déjà en existence. Il pouvait donc arriver, à l’époque républicaine, qu’existent simultanément deux légions portant le même numéro d’ordre. C’est pourquoi s’y ajouta un cognomen ou qualificatif indiquant (1) ou bien l’origine des légionnaires (Italica = originaires d’Italie), (2) un peuple vaincu par cette légion (Parthica = victoire sur les Parthes), (3) le nom de l’empereur ou de sa gens (famille ancestrale), soit qu’elle ait été recrutée par cet empereur, soit comme marque de faveur (Galliena, Flavia), (3) une qualité particulière de cette légion (Pia fidelis = loyale et fidèle). Le qualificatif de « Gemina » désignait une légion reconstituée à partir de deux légions ou plus dont les effectifs avaient été réduits au combat (Adkins (1994) pp. 55 et 61).

- Selon Yann Le Bohec, les légions XIII à XX auraient été créées en 6 apr. J.-C., les légions XXI et XXII ayant été créées après le désastre de la forêt de Teutoburg pour remplacer les légions XVII, XVIII et XVIIII dont les numéros ne furent plus réattribués car portant malheur (Le Bohec (2017) p. 319)

- Au début de la période impériale les vexillationes (sing : vexillatio) étaient des détachements tirés des légions, allant de quelques unités sous les ordres de centurions à de larges formations sous le commandement de légats. Ainsi, sous Domitien, C. Velius Rufus, en Germanie, commandait une armée composée de régiments provenant de neuf légions différentes. L’utilisation de ces régiments indépendants se généralisa avec la création d’une armée des frontières (limitanei) et d’une armée mobile (comitatenses). Les vexillationes devinrent des corps agissant plus ou moins indépendamment de leur légion d’origine. À l’origine uniquement composées d’unités d’infanterie, elles désigneront vers la fin du IIIe siècle des détachements de cavalerie (Luttwark (1976) pp. 124-125; 178-179.)

- Pertinax règne de janvier à avril 193. Didius Julianus est nommé empereur par le Sénat le 28 mars; il est exécuté par les Prétoriens le 1er juin. Pescennius Niger est proclamé empereur par ses troupes le 9 avril et sera exécuté en 194. Clodius Albinus est reconnu empereur par le Sénat en 193, Septime Sévère le nomme César en 194, puis ennemi public en 195; il se donnera la mort après sa défaite contre Septime Sévère à Lyon en 197. Septime Sévère, acclamé par ses troupes, marche sur Rome le 1er juin où il s’installe le 9 après l’assassinat de Didius Julianus.

- Le véritable nom de Caracalla était Lucius Septimius Bassianus; il prit ensuite le nom de Marcus Aurelius Severus Antoninus afin de se rapprocher de la dynastie des Antonins, alors qu’Héliogabal, né Varius Avitus Bassianus, avait aussi adopté celui de Marcus Aurelius Antoninus.

- La Notitia dignitatum (litt : registre des dignitaires) est un document administratif romain plusieurs fois remanié donnant un tableau, sous forme de listes, de l’organisation hiérarchique des fonctions civiles et militaires de l'Empire romain, dans ses deux composantes, occidentale et orientale. Rédigée vers 400, elle donne un bon aperçu de l'état de l'armée romaine et de l'administration du Bas Empire après les réformes de Dioclétien et de Constantin. Néanmoins, la Notitia doit être consultée avec prudence, car diverses mises à jour, surtout en ce qui concerne l’armée de l’empire d’Occident, ont été faites de façon partielle et conduisent à des incohérences.

Références

Pour les références indiquées « AE » (L’Année épigraphique, Paris, 1888-) et « CIL » (Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin, 1863- ), se référer à Clauss/Slaby dans la bibliographie.

- Lendering (2002) para 21.

- Jules César, Commentaires sur la Guerre des Gaules, Livre I, 10, 3.

- Jules César, Commentaires sur la Guerre des Gaules, Livre II, 19, 1-3.

- Jules César, Commentaires sur la Guerre des Gaules, Livre II, 24; livre III, 7.

- Jules César, De bello civili, I, 12.

- LeBohec (2017) pp. 281-282.

- Le Bohec (2017) pp. 287-297.

- Jules César, Commentarius De Bello Hispaniensi pp. p. 1–42.

- Keppie (1998) p. 210

- Le Bohec (2017) p. 304.

- Tran (2014) p. 117.

- Birley (1928) p. 56-60.

- Lichtenberger, « Legio XIII Gemina » dans Imperiumromanum.com.

- Le Bohec (1993) p. 192.

- Velleius Paterculus, Histoire romaine, II, 108 (2-3).

- Velleius Paterculus, Histoire romaine, livre II, 109, 5; Cassius Dion, Histoire romaine 55, 28, 6-7.

- Dion Cassius, Histoire romaine, Livres LV et LVI.

- Walzer (1993) p. 186

- comparer à Temporini (1976) p. 532.

- Tacite, Annales, livre I ; Dion Cassius, Histoire romaine, livre LVII, 5-6.

- Schoppe (2009) p. 205.

- Mócsy (1974) p. 48.

- Suétone, Vie des douze Césars, « Otho ».

- Salmon (1990) p. 204.

- Levick (1999) p. 59.

- Zosso (2009), « Othon » pp. 53-54, « Vitellius » pp. 55-57, « Vespasien » pp. 59-62.

- Webster (1998) pp. 49-50

- Zosso (2009) pp. 67-70.

- Piso (2005) p. 360

- Seebauer (2009) p. 160.

- Jones (1992), p. 138.

- Lendering (2002) para 11.

- Eck (1979) p. 191.

- Barkócy (1976) p. 89.

- Le Roux (1998) p. 74.

- Coarelli (1999) pp. 216-225.

- Le Bohec (1993) p. 194)

- Luttwak (1979) p. 101.

- AE 1911, 37; AE 1988, 961.

- Hirt (2010), pp. 41, 76, 130, 195..

- AE 1888, 97; AE 1914, 115.

- CIL 03, 1354.

- CIL 03, 7858.

- Bennet (1997) pp. 195-196.

- Lendering (2002) para 14.

- CIL 6, 1523.

- Hirschfeld (1967) p. 2482

- Adkins (2004) p. 63.

- Wesch-Klein (2008) p. 65.

- Altheim (1952) p. 45.

- Birley (1993) p. 151.

- Lendering (2002) para 15.

- Le Bohec (2000) p. 191.

- Hérodien, « Histoire romaine », Livre III, chapitre 3.

- Zosso (2009) « Septime Sévère » p. 123.

- AE 1912, 305.

- Körner (2002) p. 198

- Strobel (1993) p. 221

- CIL 5, 8237.

- Le Bohec (1993) p. 197.

- Watson (2003) p. 155

- Mócsy (1974) p. 209.

- Mócsy (1974) p. 212.

- MacKendrick (2000) p. 133.

- Lendering (2002) para 20.

- Luttwak (1979) p. 227, note 131.

- Notitia Dignitatum Or. XLII.

- Notitia Dignitatum Or. XXVIII.

- Notitia Dignitatum Or VIII.

Voir aussi

Bibliographie

- Sources primaires

- (fr) Appien. Guerre civile, livre II. [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/historiens/appien/civile2.htm.

- (fr) Dion Cassius. Histoire romaine. [en ligne sur Wikisource] Histoire romaine (Dion Cassius)/Livre LV.

- (fr) Hérodien, Histoire romaine. [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/historiens/herodien/table.htm.

- (fr) Jules César. De la guerre civile. [en ligne] http://bcs.fltr.ucl.ac.be/CAES/BCI.html.

- (fr) Jules César. La Guerre des Gaules. [en ligne] https://fr.wikisource.org/wiki/La_Guerre_des_Gaules.

- (la) Notitia dignitatum [en ligne] http://www.thelatinlibrary.com/notitia.html.

- (fr) Suétone, Vie des douze Césars, « Othon », [en ligne] http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SUET/DOM/plan.html.

- (en) Tacite. Annales. [en ligne] https://en.wikisource.org/wiki/The_Annals_(Tacitus).

- (fr) Vallerius Paterculus. Histoire romaine. [en ligne] http://remacle.org/bloodwolf/historiens/velleius/livre1.htm. et http://remacle.org/bloodwolf/historiens/velleius/livre2.htm.

- Sources secondaires

- (en) Adkins, Lesley. Handbook to Life in Ancient Rome. Sonlight Christian, 2004, (ISBN 0-8160-5026-0).

- (de) Altheim, Franz. Niedergang der alten Welt: Eine Untersuchung der Ursachen. Band 2: Imperium Romanum, Klostermann, Frankfurt 1952, (ISBN 3-465-00012-9).

- (de) Barkóczi, László, András Mócsy. Die römischen Inschriften Ungarns (RIU). 2. Lieferung. Salla, Mogentiana, Mursella, Brigetio. Adolf M. Hakkert, Amsterdam 1976, (ISBN 963-05-0680-7).

- (de) Bechert, Tilmann. Römische Lagertore und ihre Bauinschriften. Ein Beitrag zur Entwicklung und Datierung kaiserzeitlicher Lagergrundrisse von Claudius bis Severus Alexander (dans) Bonner Jahrbücher 171, 1971, pp. 201–287.

- (en) Bennett, Julian. Trajan. Optimus Princeps, Routledge, 1997, (ISBN 978-0-415-16524-2).

- (en) Birley, Anthony R. Marcus Aurelius (Série) Roman Imperial Biographies, Routledge, 1993, (ISBN 978-0-415-17125-0).

- (en) Birley, E.B. "A Note on the Title 'Gemina'". Journal of Roman Studies. 18 (1), 1928 [en ligne] https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-roman-studies/article/note-on-the-title-gemina/E6DB26D5FBEAC789908042DD14EC2B48.

- (fr) Clauss, Manfred / Anne Kolb / Wolfgang A. Slaby. Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby EDCS [en ligne] http://db.edcs.eu/epigr/epi_einzel.php?s_sprache=de&p_belegstelle=CIL+02%2C+03588&r_sortierung=Belegstelle.

- (it) Filippo Coarelli, La colonna Traiana, Rome, 1999. (ISBN 88-86359-34-9).

- (de) Eck, Werner. Die staatliche Organisation Italiens, C.H. Beck, 1979, (ISBN 978-3-406-04798-5).

- (de) Hirschfeld, Otto, Alfred von Domaszewski (éd.): Inscriptionum Orientis et Illyrici Latinarum Supplementum, de Gruyter, Berlin 1967, (ISBN 978-3-11-001418-1).

- (en) Hirt, Alfred Michael. Imperial Mines and Quarries in the Roman World: Organizational Aspects 27 BC-AD 235 (Oxford Classical Monographs), Oxford University Press, Oxford 2010, (ISBN 978-0-19-957287-8).

- (en) Jones, Brian W. The Emperor Domitian, Londres, Routledge, coll. « Roman Imperial Biographies », 1992, (ISBN 978-0-415-10195-0).).

- (en) Keppie, Lawrence. The making of the Roman Army. From Republic to Empire. University of Oklahoma Press, Oklahoma 1998, (ISBN 0-8061-3014-8).

- (de) Körner, Christian. Philippus Arabs. Ein Soldatenkaiser in der Tradition des antoninisch-severischen Prinzipats. (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 61). Walter de Gruyter, Berlin u. a. 2002, (ISBN 3-11-017205-4).

- (de) Le Bohec, Yann. Die römische Armee, Von Augustus zu Konstantin dem Großen. Stuttgart, 1993, (ISBN 3-515-06300-5). (Aussi disponible en français sous le titre : Les légions de Rome sous le Haut-Empire, vol. 2 : actes du colloque international destiné à mettre à jour l'article scientifique de référence sur les légions romaines par E. Ritterling, en allemand, dans la Realencyclopädie publié en 1925 (voir plus bas), Lyon, 2000).

- (fr) Le Bohec, Yann. Histoire des guerres romaines, Milieu du VIIIe siècle av. J.-C. – 410 apr. J.-C. Paris, Tallendier, 2017, (ISBN 979-10-210-2300-0).

- (fr) Le Roux, Patrick. Le Haut-Empire romain en Occident, d'Auguste aux Sévères, Seuil, 1998. (ISBN 978-2-020-25932-3).

- (en) Levick, Barbara. Vespasian (Roman Imperial Biographies). Routledge, London & New York 1999, (ISBN 0-415-16618-7).

- (en) Luttwark, Edward, N. The Grand Strategy of the Roman Empire, From the First Century A.D. to the Third. Baltimore (Maryland) The Johns Hopkins University Press, 1976. (ISBN 978-0-801-82158-5).

- (en) MacKendrick, Paul Lachlan. The Dacian Stones Speak, University of North Carolina Press, Chapel Hill 2000, (ISBN 978-0-8078-4939-2).

- (en) Mócsy, András. Pannonia and Upper Moesia: History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire, Routledge, 1974, (ISBN 978-0-7100-7714-1).

- (de) Mráv, Zsolt. Die Brückenbauinschrift Hadrians aus Poetovio. (dans) Communicationes archaeologicae Hungariae 2002, pp. 15–57.

- (de) Piso, Ioan. An der Nordgrenze des Römischen Reiches (Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien (HABES, Vol. 41), Steiner, 2005, (ISBN 978-3-515-08729-2).

- (de) Ritterling, Emil. Legio (XIII gemina). (dans) Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Vol. XII,2, Stuttgart 1925, Colonnes 1710–1727.

- (en) Sabin, Philip, Hans van Wees, Michael Whitby (éd.). The Cambridge History of Greek and Roman Warfare Volume 2: Rome from the Late Republic to the Late Empire, Cambridge University Press, 2007, (ISBN 978-0-521-78274-6).

- (en) Salmon, Edward Togo. A history of the Roman world from 30 B.C. to A.D. 138, Routledge 1990, (ISBN 978-0-415-04504-9).

- (de) Schoppe, Siegried. Varusschlacht. vol. 2, Books on Demand, Norderstedt 2009, (ISBN 3-8391-1287-7).

- (de) Seebauer, Renate. Fenster nach Europa. Intensiv-Programm EURIDENT. Série: Interkulturelle Pädagogik, vol. 7, LIT Verlag, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, 2009, (ISBN 978-3-643-50004-5).

- (de) Strobel, Karl. Das Imperium Romanum im 3. Jahrhundert (Historia – Einzelschriften Band 75), Steiner 1993, (ISBN 978-3-515-05662-5).

- (de) Strobel, Karl. Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Rudolf Habelt Verlag, Bonn 1984. (ISBN 3-7749-2021-4).

- (en) Számadó, Emese, Lászlo Borhy. "Brigetio castra legionis." (dans) Zsolt Visy (éd.): The Roman army in Pannonia. Teleki Lázló Foundation 2003, (ISBN 963-86388-2-6).

- (de) Temporini, Hildegard, Wolfgang Haase, (éd.). Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (ANRW). Teil II Bd. 5/1, de Gruyter, Berlin – New York, 1976, (ISBN 978-3-11-006690-6).

- (fr) Tran, Nicolas « Les hommes d’affaires romains et l’expansion de l’Empire (70 av. J.-C.-73 apr. J.-C.) », Le monde romain de 70 av. J.C. à 73 apr. J.C., Pallas, 96/2014, Presses Universitaires du Mirail, 2015. (ISBN 978-2-749-53363-6).

- (de) Walser, Gerold (éd.). Römische Inschriftkunst, Steiner, 1993, (ISBN 978-3-515-06065-3).

- (en) Watson, Alaric. Aurelian and the third century, Routledge, London 2003, (ISBN 978-0-415-30187-9).

- (en) Webster, Graham. The Roman Imperial Army of the first and second centuries A.D., University of Oklahoma Press, 1998, (ISBN 978-0-8061-3000-2).

- (de) Wesch-Klein, Gabriele. Provincia, LIT Verlag, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2008, (ISBN 978-3-8258-0866-2).

- (fr) Zosso, François & Christian Zingg. Les empereurs romains. Paris, Éd. Errance, 2009. (ISBN 978-2-877-72390-9).

Articles connexes

Liens externes

- (fr) Le Bohec, Yann. « Les provinces danubiennes de l'Empire romain : Celtes, Romains, Germains », (dans) CLIO.FR. URL : http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.clio.fr%2FBIBLIOTHEQUE%2Fles_provinces_danubiennes_de_l_empire_romain__celtes_romains_germains.asp.

- (en) Lendering, Jona. “Caesar’s legions” (dans)Livius.org. URL: http://www.livius.org/articles/person/caesar/legions/.

- (en) Lendering, Jona. “Legio XIII Gemina” (dans) Livius.org. URL: http://www.livius.org/articles/legion/legio-xiii-gemina/.

- (de) Lichtenberger, Peter. “Legio XI Claudia” (dans) imperiumromanum.com. URL: http://www.imperiumromanum.com/militaer/heer/legionen13_01.htm.