Grand-Bailliage d'Alsace

Le Grand-Bailliage d'Alsace (en allemand : Reichslandvogtei im Elsass), également appelé Grand-Bailliage de Haguenau (Reichslandvogtei Hagenau) est un bailliage du Saint-Empire romain entre et , puis du royaume de France jusqu'en .

(de) Reichslandvogtei im Elsass

(la) Praefectura imperialis Hagenoensis Alsatiae

–

(516 ans)

| Statut |

Bailliage du |

|---|---|

| Chef-lieu | Haguenau |

| Cercle impérial | Cercle du Haut-Rhin |

| Création de l'institution par Rodolphe Ier du Saint-Empire pour administrer les biens impériaux en Alsace | |

| Nomination d'un grand-bailli (Reichslandvogt) dont l'autorité s'étend également sur le Brisgau | |

| Création de la Décapole, ligue de dix villes impériales placée sous l'autorité du grand-bailli par Charles IV | |

| Mise en gage de l'institution aux comtes palatins du Rhin par Robert Ier | |

| Rachat des droits sur l'institution par Ferdinand Ier | |

| Décès du grand-bailli Léopold V d'Autriche-Tyrol qui n'est pas remplacé en raison de la guerre de Trente Ans | |

| Attribution au Roi de France des droits de propriété sur les biens impériaux en Alsace (traités de Westphalie) | |

| Nomination de Henri de Lorraine-Harcourt comme grand-bailli par Louis XIV | |

| Édit créant officiellement la « Préfecture royale de Haguenau » | |

| Révolution française et fin de l'institution |

| (1er) - | Otton III d'Ochsenstein |

|---|---|

| (Der) - | Léopold V d'Autriche-Tyrol |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Créée par Rodolphe Ier du Saint-Empire en , l'institution assure la liaison entre le souverain et les biens impériaux dans la plaine d'Alsace[1]. Établi à Haguenau, un grand-bailli représente l'autorité impériale et doit veiller à la protection de la forêt de Haguenau (Hagenauer Reichswald), des villages d'Empire et des villes d'Empire de la région[2] - [3]. Charles IV donne à l'ensemble une unité administrative par la création en de la Décapole qui réunit les dix villes impériales sous la présidence du grand-bailli. À partir de les empereurs issus de la Maison de Habsbourg utilisent l'appellation « Grand-Bailliage d'Empire de Haguenau en Basse-Alsace » (en latin : praefectura imperialis Hagenoensis Alsatiae[4]) pour faire la distinction avec leurs territoires héréditaires en Haute-Alsace[5].

Au terme de la guerre de Trente Ans, par les paragraphes 73 et 74 du traité de paix signé à Münster le , l'empereur Ferdinand III, agissant tant en son nom que pour le Saint-Empire et la maison d'Autriche, cède le Grand-Bailliage à Louis XIV[6]. L'institution continue d'exister sous l'appellation « Préfecture royale de Haguenau » et sous l'autorité du Roi de France jusqu'à la Révolution française et la fin de l'Ancien Régime en .

Histoire

Lors de son élection au trône du Saint-Empire en , Rodolphe Ier créé le Grand-Bailliage pour administrer les états impériaux qui disposent de l'immédiateté impériale dans la plaine d'Alsace : il s'agit des villages, des villes et des terres qui relèvent directement de son autorité et n'appartiennent à aucun autre seigneur. Le nouveau souverain souhaite ainsi « retrouver, recenser et confisquer » tous les biens impériaux après la disparition de la dynastie des Hohenstaufen et l'instabilité politique du Grand Interrègne[7]. L'objectif est de réaffirmer le pouvoir impérial et de contenir la convoitise du prince-évêque de Strasbourg et des autres seigneurs de la région sur ces territoires. L'administration est confiée à un bailli impérial (Reichslandvogt) résidant au château impérial de Haguenau. Rodolphe Ier confie cette charge à son neveu Othon III d’Ochsenstein en . Celui-ci nomme et révoque les officiers impériaux du Grand-Bailliage, perçoit les contributions dues à l’Empire et prend la tête des contingents militaires dont le souverain a ordonné la levée[8].

Haguenau devient ainsi le chef-lieu administratif des biens impériaux en Alsace[9]. Comme le grand-bailli y réside, Haguenau accueille la direction de la Décapole, la ligue formée par les dix villes impériales alsaciennes à partir de . Le souverain du Saint-Empire a la possibilité de mettre en gage son domaine et ses biens, à savoir de les offrir à des seigneurs locaux en garantie d'une dette ou d'un soutien au sein de l'Empire. Le Grand-Bailliage dépend ainsi des comtes palatins du Rhin entre et , puis entre et [10]. À cette date, l'empereur Ferdinand Ier réussit alors à réunir le Grand-Bailliage au pouvoir impérial[11].

Lorsque Léopold V d'Autriche-Tyrol décède en , les troubles de la guerre de Trente Ans ne permettent pas à l'empereur de nommer un nouveau bailli impérial. Les traités de Westphalie de accordent l'institution au royaume de France.

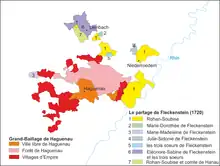

Composition

Le Grand-Bailliage comprend alors les dix villes impériales membres de la Décapole, à savoir Haguenau, Colmar, Sélestat, Mulhouse, Obernai, Rosheim, Wissembourg, Kaysersberg, Munster et Turckheim. Les trois dernières ainsi que leurs dépendances forment depuis le bailliage impérial de Kaysersberg (Reichsvogtei zu Kaysersberg), subordonné au Grand-Bailliage. À cela s'ajoutent Seltz, entre et , ainsi que Landau à partir de .

Le Grand-Bailliage comprend également la forêt de Haguenau et ses villages d'Empire désignés sous les noms de « Pflege der Stadt Haguenau » ou « Reichspflege »[12]. Sont concernés les trente-cinq villages suivants : Batzendorfcol. 1_13-0">[13] - § 466,_p. 559_14-0">[14], Bernolsheimcol. 1_13-1">[13] - § 467,_p. 560_15-0">[15], Berstheimcol. 1_13-2">[13] - § 467,_p. 560_15-1">[15], Bilwisheimcol. 1_13-3">[13] - § 468,_p. 561_16-0">[16], Bitschhoffencol. 1_13-4">[13] - § 471,_p. 562_17-0">[17], Bossendorfcol. 1_13-5">[13] - § 469,_p. 561_18-0">[18], Dangolsheimcol. 1_13-6">[13] - § 468,_p. 561_16-1">[16], Eschbachcol. 1_13-7">[13] - § 471,_p. 562_17-1">[17], Ettendorfcol. 1_13-8">[13] - § 470,_p. 562_19-0">[19], Forstheimcol. 1_13-9">[13] - § 471,_p. 562-563_20-0">[20], Grassendorfcol. 1_13-10">[13] - § 470,_p. 562_19-1">[19], Gunstettcol. 1_13-11">[13] - § 471,_p. 563_21-0">[21], Hegeneycol. 1_13-12">[13] - § 471,_p. 562_17-2">[17], Hochstettcol. 1_13-13">[13] - § 466,_p. 559-560_22-0">[22], Huttendorfcol. 1_13-14">[13] - § 471,_p. 562_17-3">[17], Kindwillercol. 1_13-15">[13] - § 470,_p. 562_19-2">[19], Kriegsheimcol. 1_13-16">[13] - § 467,_p. 560_15-2">[15], Kuttolsheimcol. 1_13-17">[13] - § 469,_p. 561_18-1">[18], Lixhausencol. 1_13-18">[13] - § 469,_p. 561_18-2">[18], Mittelschaeffolsheimcol. 1_13-19">[13] - § 468,_p. 561_16-2">[16], Mommenheimcol. 1_13-20">[13] - § 468,_p. 560_23-0">[23], Morschwillercol. 1_13-21">[13] - § 470,_p. 562_19-3">[19], Mutzenhousecol. 2_24-0">[24] - § 468,_p. 560_23-1">[23], Niederschaeffolsheimcol. 2_24-1">[24] - § 467,_p. 560_15-3">[15], Ringeldorfcol. 2_24-2">[24] - § 470,_p. 562_19-4">[19], Rottelsheimcol. 2_24-3">[24] - § 467,_p. 560_15-4">[15], Rumersheimcol. 2_24-4">[24] - § 468,_p. 560-561_25-0">[25], Scherlenheimcol. 2_24-5">[24] - § 469,_p. 561_18-3">[18], Soufflenheimcol. 2_24-6">[24] - § 471,_p. 563_21-1">[21], Surbourgcol. 2_24-7">[24] - § 471,_p. 563_21-2">[21], Uberachcol. 2_24-8">[24] - § 470,_p. 562_19-5">[19], Wahlenheimcol. 2_24-9">[24] - § 467,_p. 560_15-5">[15], La Walckcol. 2_24-10">[24] - § 471,_p. 562_17-4">[17], Wingersheimcol. 2_24-11">[24] - § 469,_p. 561_18-4">[18] et Wintershousecol. 2_24-12">[24] - § 466,_p. 559_14-1">[14].

Jusqu'en , l'institution comprend un autre village d'Empire : Hochfelden§ 473,_p. 564-565_26-0">[26].

En , le Grand-Bailliage comprend cinq autres villages d'Empire qui en sont détachés par la suite§ 472,_p. 563_27-0">[27] :

- Gebolsheim et Wittersheim§ 472,_p. 564_28-0">[28] ;

- Keffendorf et Ohlungen§ 472,_p. 564_28-1">[28] ;

- Minversheim que Louis XIV concède en fief à la famille de Wangen§ 472,_p. 563_27-1">[27].

Grands-baillis

Dès le , Louis XIV confie à Henri de Lorraine, comte d'Harcourt la charge d'administrer le Grand-Bailliage[29] - [30], avant de confirmer sa nomination en [31]. En , à la suite de la démission du comte d'Harcourt, le roi confie l'institution au cardinal Mazarin, à titre de charge temporaire[32] - [30]. À la suite de la démission de celui-ci en , le roi la confère au duc de Mazarin[33] - [30]. Le , le baron de Montclar remplace temporairement le duc de Mazarin[32]. Celui-ci ne reprend sa charge de grand-bailli à la mort du baron de Montclar§ 280,_p. 578_34-0">[34], le [35]. À la mort du duc de Mazarin en , la charge de grand-bailli passe, à titre de fief, à la maison de Châtillon[32] - [30]. Le fief passe ensuite à la maison de Choiseul[32] - [30]. À la mort du duc de Choiseul-Amboise le , le fief passe à son frère cadet, le maréchal-duc Jacques Philippe de Choiseul-Stainville§ 280,_p. 578_34-1">[34] - [32]. Il le conserve jusqu'à sa mort le .

Notes et références

- Vogler 2009, p. 12

- Iehl 2000, p. 77

- Wunsch 1976, p. 64-78

- Hermes 1663, p. 574

- Wunsch 1976, p. 65

- Malettke 2003, p. 186

- Vogler 2009, p. 45

- Grasser et al. 2014, p. 31

- Barbey 1990, p. 209

- Bischoff 2020

- Wunsch 1976, p. 65-66

- Wunsch 1976, p. 66

- col. 1-13" class="mw-reference-text">Baquol et Ristelhuber 1864, p. 624, col. 1.

- § 466,_p. 559-14" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 466, p. 559.

- § 467,_p. 560-15" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 467, p. 560.

- § 468,_p. 561-16" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 468, p. 561.

- § 471,_p. 562-17" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 471, p. 562.

- § 469,_p. 561-18" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 469, p. 561.

- § 470,_p. 562-19" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 470, p. 562.

- § 471,_p. 562-563-20" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 471, p. 562-563.

- § 471,_p. 563-21" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 471, p. 563.

- § 466,_p. 559-560-22" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 466, p. 559-560.

- § 468,_p. 560-23" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 468, p. 560.

- col. 2-24" class="mw-reference-text">Baquol et Ristelhuber 1864, p. 624, col. 2.

- § 468,_p. 560-561-25" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 468, p. 560-561.

- § 473,_p. 564-565-26" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 473, p. 564-565.

- § 472,_p. 563-27" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 472, p. 563.

- § 472,_p. 564-28" class="mw-reference-text">Schœpflin 1851, § 472, p. 564.

- Spach 1856, p. 15.

- Spach 1863, p. 5.

- Vogler 2009, p. 65

- Spach 1856, p. 16.

- Köbler 2007, p. 245, col. 2

- § 280,_p. 578-34" class="mw-reference-text">Schœpflin 1852, § 280, p. 578.

- Lazerme de Règnes 1977, p. 185

Annexes

Bibliographie

- [Baquol et Ristelhuber 1864] Jacques Baquol et Paul Ristelhuber, L'Alsace ancienne et moderne : ou Dictionnaire topographique, historique et statistique du Haut et du Bas-Rhin, Strasbourg, Salomon, (réimpr. 1865), 3e éd., 1 vol., VIII-642-VI, 23 cm (OCLC 31130309, SUDOC 046326766, lire en ligne), p. 624 (lire en ligne).

- [Barbey 1990] Adélaïde Barbey (dir.), Alsace, Paris, Hachette, coll. « Guides Bleus », , 576 p. (ISBN 2-01-014743-X et 978-2-01-014743-2)

- [Bély 2010] Lucien Bély (dir.), Dictionnaire de l'Ancien Régime : royaume de France XVIe et XVIIIe siècles, Paris, Presses universitaires de France, , XV-1384 p. (ISBN 978-2-1305-8422-3).

- [Bischoff 2020] Georges Bischoff, « Haguenau (Landvogtei) », sur dhialsace.bnu.fr, (consulté le ).

- [Bischoff et Igersheim 2020] Georges Bischoff et François Igersheim, « Landvogt, Landvogtei », sur dhialsace.bnu.fr, (consulté le ).

- [Boehler 2020] Jean-Michel Boehler, « Haguenau (Grand Bailliage de, Préfecture royale de) », sur dhialsace.bnu.fr, (consulté le ).

- [Dollinger 1991] Philippe Dollinger (dir.), Histoire de l'Alsace, [Toulouse], Privat, (1re éd. 1970), 524 p. (ISBN 2-7089-1695-5 et 978-2-70891-695-1).

- [Grasser et Traband 2014] Jean-Paul Grasser et Gérard Traband, Haguenau 1115 - 2015 : histoire de Haguenau des origines à nos jours, Haguenau, Société d'histoire et d'archéologie de Haguenau, , 128 p. (ISBN 978-2-9550344-0-8).

- [Himly 1972] François-Jacques Himly, Chronologie de la Basse Alsace : Ier-XXe siècle, Strasbourg, Archives départementales du Bas-Rhin, , 350 p.

- [Iehl 2000] Ronald Iehl, chap. 6 « L'originalité des trois départements concordataires de l'Est de la France », dans Michel Boulet (dir.) (préf. de Jean-Claude Lebossé), Les enjeux de la formation des acteurs de l'agriculture : - (actes du colloque de l'Établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon, tenu à Dijon du au ), Dijon, Éducagri Éditions, , 1re éd., 1 vol., 525, 24 cm (ISBN 2-84444-086-X (édité erroné) et 2-8444-4086-X, EAN 9782844440860, OCLC 496192755, BNF 37621853, SUDOC 050107542, présentation en ligne), part. I (« Agriculture et enseignement »), p. 75-82.

- [Hermes 1663] (la) Hermann Hermes, Fasciculus juris publici ex Sac. Rom. Imp. viridariis collectus, studio et opera Hermanni Hermes, Salisburgi, typis J.-B. Mayr, , XII-751 p. (lire en ligne).

- [Köbler 2007] (de) Gerhard Köbler, Historisches Lexikon der deutschen Länder : die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart [« Dictionnaire historique des pays allemands : territoires allemands du Moyen Âge à aujourd'hui »], Munich, C. H. Beck, , 7e éd. (1re éd. 1988), 1 vol., L-976, 24 cm (ISBN 978-3-406-54986-1, EAN 9783406549861, OCLC 470719748, BNF 41000282, SUDOC 119323877, présentation en ligne), s.v.Haguenau (Landvogtei, Reichslangvogtei), p. 245, col. 2.

- [Lazerme de Règnes 1977] (ca) Philippe Lazerme de Règnes, Noblesa catalana : cavallers y burguesos honrats de Rosselló i Cerdanya [« Noblesse catalane : chevaliers et bourgeois honorés de Roussillon et Cerdagne »], t. III : P – X (Pagès – Xaupi), Perpignan, P. Lazerme de Règnes, , 1re éd., 1 vol., 485, 30 cm (ISBN 2-902065-03-5, OCLC 461825851, BNF 34707919).

- [Malettke 2003] Klaus Malettke, chap. 2 « L'Alsace à l'époque de la guerre de Trente Ans et de la paix de Westphalie », dans Daniel Tollet (éd.) (préf. de Lucien Bély), Guerres et paix en Europe centrale aux époques moderne et contemporaine : mélanges d'histoire des relations internationales offerts à Jean Bérenger, Paris, Presses de l'université Paris-Sorbonne, coll. « Mondes contemporains », , 1re éd., 1 vol., 662-[1], 16 × 24 cm (ISBN 978-2-84050-258-6, EAN 9782840502586, BNF 39259157, SUDOC 076179664, présentation en ligne), part. I (« Travaux généraux »), I.B (« Contributions »), p. 181-192.

- [Schœpflin 1851] Jean-Daniel Schœpflin (trad. du latin par Louis-Waldemar Ravenéz), L'Alsace illustrée : ou son histoire sous les empereurs d'Allemagne et depuis sa réunion à la France [« Alsatia illustrata »], t. IV : L'Alsace germanique. – Histoire des seigneuries, Mulhouse, F. Perrin, , 1re éd., 1 vol., 604-[3], in-8o (23 cm) (OCLC 492602338, BNF 31326983, SUDOC 108168247, lire en ligne).

- [Schœpflin 1852] Jean-Daniel Schœpflin (trad. du latin par Louis-Waldemar Ravenéz), L'Alsace illustrée : ou son histoire sous les empereurs d'Allemagne et depuis sa réunion à la France [« Alsatia illustrata »], t. V : Villes impériales. – Généalogies, Mulhouse, F. Perrin, , 1re éd., 1 vol., 901-[1], in-8o (23 cm) (BNF 31326983, lire en ligne).

- [Spach 1856] Louis Spach, Rapport à Monsieur le préfet du Bas-Rhin sur le fonds de la Préfecture de Haguenau et de la Régence d'Ensisheim, Strasbourg, Vve Berger-Levrault, , 1re éd., 1 vol., 131, in-12 (19 cm) (OCLC 42318221, BNF 36382846, SUDOC 046447717, lire en ligne).

- [Spach 1863] Archives départementales du Bas-Rhin (éd.) et Louis Spach (réd.), Bas-Rhin, t. I : Séries A à E, Strasbourg, Vve Berger-Levrault et fils, coll. « Inventaires-sommaires des archives départementales antérieures à / Archives civiles », , 1re éd., 1 vol., 397, in-fol. (32 cm) (OCLC 496105562, BNF 34017289, SUDOC 013038214, lire en ligne).

- [Vogler 2009] Bernard Vogler (dir.), La Décapole : dix villes d'Alsace alliées pour leurs libertés 1354-1679, Strasbourg, La Nuée Bleue, , 397 p. (ISBN 978-2-71650-728-8).

- [Wunsch 1976] Robert Wunsch, « Le Grand-Baillage d'Empire en Alsace (1273-1648) », Les Saisons d'Alsace, no 58, , p. 64-78 (ISSN 0048-9018).