Gourbera

Gourbera est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département des Landes (région Nouvelle-Aquitaine).

| Gourbera | |||||

| |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Landes | ||||

| Arrondissement | Dax | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Grand Dax | ||||

| Maire Mandat |

Philippe Castel 2020-2026 |

||||

| Code postal | 40990 | ||||

| Code commune | 40114 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Gourberasiens | ||||

| Population municipale |

359 hab. (2020 |

||||

| Densité | 13 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 48′ 18″ nord, 1° 02′ 48″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 26 m Max. 84 m |

||||

| Superficie | 27,73 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Dax (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Dax-1 | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Landes

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Ses habitants sont appelés les Gourberasiens.

Géographie

Localisation

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Taller, Herm, Laluque, Saint-Paul-lès-Dax et Saint-Vincent-de-Paul.

Hameaux et lieux-dits

Gourbera se caractérise par le nombre de hameaux et lieux-dits au regard de sa superficie et de sa population, qui a été longtemps dispersée parmi les clairières habitées (espace désigné airial) dans le massif forestier jusqu'au siècle dernier[2]. Ces quartiers ont évolué depuis en agglomérant près de leur noyau initial quelques villas sur des parcelles un peu plus réduites souvent entourées de haies formatées, mais donnant toujours au village un aspect aéré très en phase avec l'environnement. Depuis 2002, un lotissement d'une trentaine de parcelles assez proches du centre apporte par ses grandes villas modernes plus de densité au cœur du village, sans toutefois rompre l'éparpillement initial des habitations, grâce à leur faible hauteur et leur style, construites généralement au milieu de ces vastes parcelles arborées, gazonnées et clôturées en lisses de bois adoucissant leur intégration environnementale. La plupart des hameaux issus d'anciens airiaux encore reconnaissables par leur puits à balancier, leurs typiques granges charretières, présentent aussi des habitations toujours imprégnées de leur style originel et traditionnel, dont le plan de base et les volumes ont été respectés malgré leur rénovation adaptée au goût actuel (décloisonnement des pièces à vivre).

Géologie et relief

Toute la superficie de la commune fait partie intégrante du sud des Landes de Gascogne recouvrant un plateau de sédiments de sables enrichis d'humus en surface, puis agglomérés pareillement à une sorte de grès en couche d'alios à une faible profondeur, sous laquelle se retrouve du sable naturel sans impureté sur une épaisseur de plusieurs mètres. Ce plateau désigné comme Plateau landais s'applique bien à Gourbera dont la partie septentrionale de plusieurs centaines d'hectares s'appelle le Plat s'élevant à environ 80 m, pour s'incliner vers le sud jusqu'à moins de 30 m, par l'érosion des petits cours d'eau le drainant dans de modestes vallonnements creusant les seuls reliefs de la commune.

Cours d'eau

Les ruisseaux de Pountimbéou, Mouliot, La Moulaque, Guadet prennent leur source au nord de la commune, entre le hameau de Caphore et le plateau Le Plat, autour de 80 m d'altitude, pour former ensuite le ruisseau de Bouhette, avant de se nommer ruisseau de Cabanes, affluent droit de l'Adour, dès son entrée sur la commune de Saint-Paul-les-Dax à 30 m d'altitude.

Hydrologie

La nappe phréatique est présente dès 4 à 5 m de profondeur, comme l'attestent encore les quelques puits à balancier visibles dans les airials. Lors des années pluvieuses, elle affleure même dans les fossés bordant certains chemins. La couche d'alios se rencontre assez fréquemment à moins d'un mètre, donnant sa teinte rouille au lit des ruisseaux comme celui de la Moulaque, coulant à l'est du quartier Rougicq (orthographié Rouyicq dans le passé), peut-être à l'origine de ce nom — initialement du bas-latin — Rouge eau ou Rouille eau. La couche d'alios se forme précisément en filtrant les eaux sédimentaires drainant l'humus du couvert végétal, teintant au fil du temps tout matériau plus résistant longuement exposé à cette eau ferrugineuse. Jusqu'au début des années 1980, chaque ferme ou airial se contentait de l'eau potable puisée grâce au balancier ou chadouf équipant les puits de briques en quartiers maçonnées de chaux, n'excédant pas 10 m de profondeur. Pompes manuelles à levier, au corps de cuivre ou de fonte, amélioraient le débit à la demande des besoins ménagers quotidiens, lorsque les chadoufs manquaient trop de souplesse d'utilisation pour la quantité d'eau demandée sur le champ en continu, dans les modestes métairies. Des forages modernes dotés de pompes électriques, plus profonds, assuraient l'approvisionnement d'une eau potable de qualité et théoriquement intarissable aux habitations s'adaptant plus volontiers au progrès, hébergeant de plus jeunes générations auprès des anciens, depuis le milieu du siècle dernier.

Au début des années 1980, un concours de circonstances va engendrer une évolution historique dans l'approvisionnement de l'eau sur la commune. Tout d'abord, la culture du maïs doux nécessitant une irrigation par aspersion aérienne intensive n'a pu être lancée qu'au prix de forages très profonds à gros débit et de canalisations enfouies le long des accès, prolongées d'adductions souples et mobiles opérationnelles toute la journée jusque tard en soirée. La sécheresse de ces premiers étés de culture, très grosse consommatrice d'eau, a peut-être expliqué la baisse de la nappe phréatique alimentant les forages domestiques, moins profonds, durant l'hiver 1983, jusqu'à désamorcer celui du Petit-Rougicq, tout en provoquant l'étiage temporaire de son puits à balancier. Son propriétaire également conseiller municipal d'alors soumit dès les jours suivants la proposition écrite d'étudier le projet d'adduction d'eau potable vers tous les quartiers accessibles par voie communale, en connectant ce réseau au château d'eau d'Herm, judicieusement installé près de la limite Ouest de la commune de Gourbera, à l'embranchement de la route de Taller, non loin du hameau de Cluquelardit. Préoccupé aussi par le maintien de l'école communale à classe unique et de son instituteur, dépendant de la venue de nouveaux jeunes couples avec enfants scolarisables, et donc en créant des logements pour les accueillir, le conseil municipal et son maire adoptèrent sans trop de réticence, malgré son coût, cette proposition pour lancer dans le courant de l'année les études de faisabilité pour réalisation à court terme. Au printemps 1987, l'eau courante parvenait au robinet d'un grand nombre de foyers gourberasiens, ouvrant à la commune un potentiel d'urbanisation progressive et maîtrisée proche de ce réseau. Le nombre de nouvelles villas, assez souvent avec piscine, et le rattrapage démographique de la commune depuis cette époque en sont le reflet et un résultat indéniables.

Climat et flore

Le climat de Gourbera présente des caractéristiques proches de celui de Dax, en un peu plus rude. Il est lui aussi influencé par la proximité de l'Océan Atlantique, avec des nuances microclimatiques propres à l'exposition de la commune aux vents, dépourvue de tout relief sur une grande majorité de son territoire. Tempêtes hivernales, centennales ou favorisées par des contrastes de températures, entre futaies élevées et vastes parcelles dénudées ou cultivées accélérant de puissants courants d'air, affectent périodiquement la pinède, en fonction de la hauteur des pins et de leur enracinement fragilisé par le mouillage variable du sable, alors déstabilisant.

La Tempête Klaus du a là aussi stigmatisé les esprits et le paysage forestier sur 40 hectares, sans épargner les élevages avicoles, sur des zones encore bien identifiables par le nombre effarant de chablis de grands pins, encore visibles du ciel. Mais la commune a connu bien d'autres épisodes venteux moins médiatisés parce que très localisés. Ainsi le après-midi, une tornade a couché en quelques secondes l'airial du Petit-Rougicq et un tilleul séculaire du Vieux-Rougicq voisin, endommagé les toitures, jusqu'à déraciner près d'une dizaine de vénérables platanes bordant l'allée de la Chapelle Notre-Dame de Buglose, se trouvant plusieurs kilomètres à l'est dans sa trajectoire dévastatrice. Les longs hivers humides aux fortes gelées matinales sous un brouillard tenace, les font descendre quelques nuits entre -5 °C et -10 °C, et y retardent la précocité du printemps côtier en décalant sensiblement la floraison du mimosa gourberasien. La vague de froid de janvier 1985 en France y a maintenu une couche de neige de 15 à 20 cm durant quatorze jours, sous une température nocturne de -12 °C à -18 °C, jusqu'à fendre le cœur des chênes pédonculés et tauzins des airials, et à dépouiller jusqu'à la souche les mimosas, lauriers roses, néfliers et eucalyptus acclimatés à Gourbera depuis les années précédentes. Certains arbousiers et chênes lièges, pourtant plus autochtones et plus rustiques mais exposés aux courants d'air ont eu leur feuillage grillé sans être anéantis irrémédiablement.

Excepté l'épisode pluvieux du 18-, enlisant les travaux de rénovation du pont de la Moulaque et coupant donc le passage de la Départementale 150 à l'entrée est du village, les séries de jours et nuits d'averses parfois intenses et continues trois saisons sur quatre sont généralement bien absorbées en quelques jours par la nature du sol, plutôt spongieux. Les printemps annonçant assez vite les étés parent les sous bois du vert élégant des fougères-aigles et du jaune éclatant des deux variétés de genêts et ajoncs épineux déjà discrètement fleuris dès le cœur de l'hiver, chargent les acacias de blanches grappes de fleurs, d'un ton vert-jaune pour les chatons de châtaigniers. Une symphonie de leurs parfums intenses et sirupeux accompagne l'écho du chant des coucous répété de loin en loin par les milliers de pins, parcourus furtivement çà et là de branches en branches par de fugaces écureuils. La bise océanique caressant la canopée velue des nouvelles fascicules d'aiguilles de pins fait croire aux promeneurs étrangers que les déferlantes de l'Atlantique se font entendre jusque là, donc pas si loin... Les quelques orages estivaux ne suffisent plus à juguler la sécheresse récurrente des étés de Gourbera, temporisant pourtant la chaleur couvée et balsamique du sous-bois résineux durant les longs après-midi de canicule sylvestre.

L'automne se caractérise par la coloration rousse des fougères-aigles abritant des cèpes de pin bleuissant au moindre touché, que par l'inclinaison lentement ascendante des rayons matinaux au-dessus de la brume flottant sur les bruyères cendrées. Des cervidés fendent parfois, mais toujours par surprise et sur le qui-vive ces strates végétales et brumeuses. Dans le ciel, quelques lointains croassements de grues cendrées annoncent ponctuellement l'avancée de leurs cortèges en V inégal, axés du nord au sud, et le prochain hiver, avant même leur détection. Les quelques arbousiers environnant Rabel, et d'autres secteurs abrités, reliquats de niches écologiques et microclimatiques à connotation méditerranéenne, présentent alors leurs bouquets de petites clochettes crèmes mêlés de molles et farineuses arbouses jaunes et rouges, selon leur degré de maturité. Vers ces mêmes endroits ponctués de la végétation côtière, on trouve quelques vieux chênes lièges, à la lisière des alignements de pins, eux aussi toujours verts, prouvant encore et toujours une certaine clémence climatique redevable à la relative proximité marine.

Voies de communication et transports

Dès l'Antiquité, Gourbera était le lieu de passage nord-sud d'une voie romaine, au tracé encore mal défini, allant de Bordeaux à Dax. Comme expliqué dans la sous section histoire, les pèlerins de saint Jacques de Compostelle ont repris ce parcours, mieux balisé sur son territoire entre les deux étapes hospitalières de Clucq à Taller et de Pouymartet à Gourbera, matérialisé à présent par le GR 655, aussi désigné Via Turonensis. La tranquillité actuelle du village laisse difficilement imaginer le passage d'un tel axe de circulation piétonne entre l'Europe Germanique et l'extrémité nord-ouest de l'Espagne.

La commune est depuis traversée d'ouest en est par la départementale 150 reliant Azur à Pontonx, en desservant directement le centre du village, concrétisé par la mairie et l'église, entre lesquels elle passe pour former à proximité un carrefour aménagé en coquet rond-point, avec la départementale 342 la joignant vers le sud à Saint-Paul-lès-Dax, et vers le nord à Laluque. La départementale 947 allant de Castets à Navarrenx tranche en ligne droite son territoire à l'ouest sur plus de 2 kilomètres, longeant son hameau de Piston.

Ce même petit groupe de maisons serait également approché au sud par la LGV Bordeaux-Espagne balafrant sur environ 4 km (du km 170 au km 174 inclus) le vert manteau forestier couvrant le sud de la commune jusqu'aux abords nord de l'étang de Bouhette, à l'est, si elle voit le jour en 2027. Gourbera bénéficie d'un accès quasi direct à 11 km de la sortie 12 (Castets) de la voie express Paris-Espagne, et à 7,5 km de la sortie nord de Saint-Paul-les-Dax sur la voie express D824 Mont de Marsan - Saint-Geours-de-Maremne, variante de l'axe Toulouse - Bayonne via Auch. Une douzaine de kilomètres la sépare du centre de la communauté d'agglomération du Grand Dax dont elle fait partie, et de sa gare SNCF, nœud ferroviaire aiguillant des TGV vers la Côte Basque puis l'Espagne, et les Pyrénées centrales, peut-être un jour directement vers l'Aragon. 32 km d'une route dégagée mènent à Messanges, plage océanique la plus proche. Sans les inconvénients d'un carrefour plus important, le village dispose cependant d'accès faciles, appréciés par ses habitants et les touristes, attrait contribuant tout à fait à son développement.

Urbanisme

Typologie

Gourbera est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Dax, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe soixante communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[6] - [7].

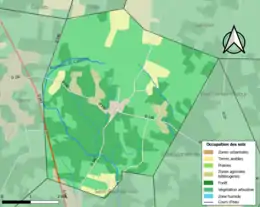

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (86,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (92,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (51,2 %), forêts (35,7 %), terres arables (7,8 %), zones agricoles hétérogènes (4,1 %), zones urbanisées (1,2 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Gourbera est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible)[9]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[10].

Gourbera est exposée au risque de feu de forêt. Depuis le , les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne disposent d’un règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. Ce règlement vise à mieux prévenir les incendies de forêt, à faciliter les interventions des services et à limiter les conséquences, que ce soit par le débroussaillement, la limitation de l’apport du feu ou la réglementation des activités en forêt. Il définit en particulier cinq niveaux de vigilance croissants auxquels sont associés différentes mesures[11] - [12].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[13].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 23,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (19,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 179 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 20 sont en en aléa moyen ou fort, soit 11 %, à comparer aux 17 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[14] - [Carte 2].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1999, 2009 et 2014 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2014

Histoire

Antiquité

Bien que l'époque romaine n'ait pas laissé de traces de construction, un récipient en céramique contenant 620 pièces de bronze datant du Bas-Empire romain au IVe siècle a tout de même été découvert à Gouadet en 1985, lors de travaux près du site d'un petit gué ouvrant le passage du ruisseau à une voie romaine, à l'origine de son nom.

Époque médiévale

Dès le Xe siècle, la commune était traversée du nord au sud par la Voie de Tours ou Camin Roumiou, très fréquentée et variante médiane des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sillonnant le secteur. La présence d'un hospice le jalonnant à Taller, commune voisine, au lieu-dit Clucq, atteste l'existence de ce chemin au Xe siècle[15], lui-même survivance d'un embranchement de la voie romaine reliant Bordeaux à Astorga en Espagne, bifurquant vers Taller, puis Cassiets et Gouadet sur la commune de Gourbera[16], pour desservir Dax. Mais bien que Gourbera soit indubitablement sur le trajet de cette importante voie de communication, d'autres études et sources la font axer différemment sur la commune, et la départementale 947 reliant Dax à Castets, plus récente, ne fait qu'écorner son territoire à Piston, sans en découler. Vers 1170, un lieu de culte nommé saint Andréas de Gorberar est répertorié dans le cartulaire de Dax. Un autre établissement hospitalier et une chapelle marquaient l'étape de Gourbera près du moulin de Pouymartet, au sud de la commune, ce nom rappelant la croix en forme de T grec, ou martel à double tête, signe de l'Ordre hospitalier de Saint-Antoine en Viennois auquel appartenait cet hôpital, fondé par la piété de saint Louis vers 1279. C'est aussi cette année-là qu'un écrit mentionne la paroisse de Gourbera[17]. Le tracé de cette Voie de Tours sert de chemin pare-feu, en ligne droite, venant de Taller, longe le hameau de Caphore à l'est, passe entre Petit Rougicq et Vieux Rougicq, pour rejoindre la route départementale 150, au lieu-dit Crédo, ainsi baptisé peut-être en souvenir de la profession de foi entonnée à ce changement de direction par les pèlerins en vue du village maintenant proche, et lassés après une longue étape inhabitée. Le village dépassé, elle quitte cet axe en reprenant la direction du sud au niveau du hameau de Pilé avant de traverser la forêt communale, puis oblique enfin vers le quartier de Bouhette et Pouymartet, aux confins de la commune et voisins de celle de Saint-Paul-les-Dax[18]. Le sentier Grande Randonnée GR 655 aussi désigné Via Turonensis consacre sa résurrection in situ.

Époque moderne

En 1540 - 1541, le maître Jean de Brana, prieur de Pouymartet, gère cet hôpital en y accueillant notamment les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les Gourberasiens sont associés et représentés à cette gestion par un adjoint laïc au prieur. L'ordre des Antonins déclinant, des séculiers prirent sa relève en reconstruisant l'hospice vers 1580, sous l'autorité d’Étienne de Paul, oncle de saint Vincent de Paul. Ce dernier peut-être d'ailleurs considéré intellectuellement, comme un enfant de Gourbera, ayant appris le latin et le français, en y séjournant suffisamment auprès de son oncle pour devenir celui qu'il a été. Malgré son importance encore en 1685, le flux des pèlerins baisse sur la fin du XVIIe siècle, et entraîne sa désaffectation après un arrêt du Conseil d’État daté du . En 1784, les bâtiments ne sont plus que ruines, ne laissant après eux que le moulin et la maison-grange, encore visibles.

Dans les dernières décennies du XIXe siècle, la quasi-totalité de la commune fut consacrée à la plantation intensive de pins maritimes, entre la création de la forêt communale sur sa partie S.O. et d'importantes surfaces sylvicoles gérées par quelques grands propriétaires forestiers, dans le cadre de la loi relative à l'assainissement et de mise en culture des Landes de Gascogne, du [19]. Gourbera bénéficia aussi à son niveau de cet essor régional, symbolisé localement par Jean Labeyrie, natif de la commune, qui maîtrisait déjà toute la filière bois de son domaine dont une partie à Gourbera, en tant que négociant, exploitant et producteur de térébenthine, d'une haute valeur ajoutée à l'aube du XXe siècle, dans son usine de Morcenx[20]. L'église Saint-André achevée en 1867[21], et quelques maisons de métairies hébergeant des familles vivant aussi du gemmage rappellent cette époque prospère jusqu'au siècle suivant. Elles furent construites selon un plan standardisé, comme celle du Petit Rougicq (en 1904), s'inspirant encore mais plus modestement de la ferme traditionnelle landaise.

Vers la fin des années 1950,la commune se dota de nouveaux bâtiments pour l'école communale et la mairie comprenant une salle des fêtes déjà assez grande pour la population de l'époque. Leur architecture néobasque reflétait bien la prospérité du village, tout en soulignant toujours coquettement sa sympathique identité Landaise. Dans les premières années du siècle présent, l'école céda sa place à un local d'association et la mairie vit son extension dans l'adaptation de sa façade et de ses ouvertures redessinées plus amplement, tout en conciliant tant bien que mal son style d'origine et cette modernisation « éclairante », tandis qu'une nouvelle salle communale plus grande et plus conforme justifiait en 2009 l'acquisition et la restauration d'une grange typique et ancienne proche du lotissement Bache de Sort.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

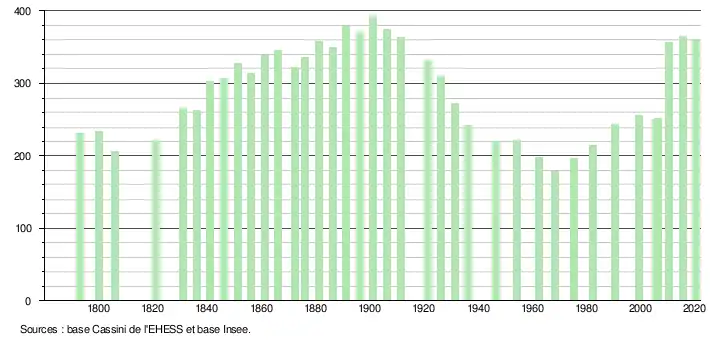

| L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[22]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[23]. En 2020, la commune comptait 359 habitants[Note 3], en diminution de 2,18 % par rapport à 2014 (Landes : +4,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %). |

Économie

L'économie de la commune repose essentiellement sur la sylviculture et l'agriculture, après un bon siècle du Gemmage de son importante pinède. elle compte également quelques artisans du BTP. Une douzaine d'hébergements, tels que gîtes et chambres d'hôtes de toute catégorie, présents sur les anciens airials calmes et modérément habités, proposent un bel éventail de logements ruraux bien équipés tablant sur la proximité des stations thermales Dacquoises. Ce complément économique favorise le développement d'un tourisme vert de qualité, bien compatible avec le tissu urbain préconisé sur la commune.

Agriculture

La municipalité dispose d'une forêt communale de plusieurs centaines d'hectares, plantée essentiellement de pins maritimes. Autrefois dédiés à la production de résine et à ses dérivés, résultant du Gemmage, ils sont maintenant exploités pour la production de bois de charpente pour les plus beaux sujets, à la papeterie et le bois de chauffage pour les coupes d'éclaircissement. La tempête Klaus de 2009 a cependant causé des dégâts très préjudiciables pour l'évolution actuelle de la filière et son avenir proche, au vu des parcelles sinistrées encore encombrées des milliers de pins déracinés en lente décomposition. Le massif forestier, prédominant sur la commune, est également entretenu par des propriétaires privés installés depuis longtemps à Gourbera. L'élevage moderne de volailles, sous abris et en plein air, comptant plusieurs dizaines de milliers de canards, pintades, poulets et chapons, oies... confondus, connaît un essor et une extension notables depuis ces dernières années, sur des étendues déforestées lors de la tempête Klaus. Le mais doux et traditionnel, et quelques parcelles d'asperges en diminution complètent ces principales ressources agricoles, grâce à l'irrigation installée depuis le début des années 1980. Bien plus récemment, plusieurs hectares de champs plats sont destinés à la culture intensive de bulbes de tulipes exportés en Hollande pour y être replantés l'année suivante, grâce à leur maturation précoce à Gourbera.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Saint-André de Gourbera.

Architecture

En traversant la commune d'ouest en est par la départementale 150, plusieurs maisons landaises séculaires se distinguent par leur architecture typique, mariant harmonieusement la brique et le bois dans différentes configurations correspondant à l'époque de leur construction. À l'entrée du village, plusieurs d'entre elles présentent une ossature de colombages sur deux niveaux, quadrillant leurs façades verticalement et horizontalement pour bien armer leurs murs de briquettes maçonnées sur de menus joints dans le sens de leur longueur. L'une d'elles, en léger contrebas peu après une courbe, sur la droite, comprend deux logements contigus sur 2 niveaux, lui conférant un aspect allongé peu courant dans le pays. Les maisons de ce type datent du XIXe siècle. Deux autres remontant au début du XVIIe siècle attirent aussi le regard par leur style authentique de construction landaise, non loin de l'église et de la mairie. L'une, parallélépipédique sur deux niveaux avec toiture à quatre pans, abritant naguère le seul bistrot du village, affiche des colombages verticaux plus nombreux et réguliers pour caler deux rangées de briques disposées en chevrons, jointes à la chaux, dites en « feuilles de fougère ». En 2004, elle a fait l'objet d'une restauration dans son état d'origine, sous le patronage de la Fondation du Patrimoine. L'autre, non loin de là, dans l'angle S.E. du carrefour principal, est bâtie pareillement mais de plain pied et avec une ample toiture à deux eaux. Elle évoque tout à fait la ferme de l'Aguais ou Landes de Dax, avec sa vénérable dépendance en pans et charpente de bois noirci posée sur des soubassements maçonnés avec des éclats d'alios. Ce dernier exemple est d'autant plus remarquable qu'elle apparait encore telle qu'elle était sur ce qu'il reste de son airial. En effet, tous les quartiers excentrés du village étaient organisés autour d'airiaux maintenant moins identifiables comme tels. Les tempêtes des dernières décennies, l'évolution des familles avec l'adjonction de villas au confort moderne, les modes de vie actuels exacerbant le sens de la propriété en les clôturant très visiblement par sécurité et intimité, ont progressivement dénaturés les magnifiques airiaux qui faisaient le charme indéniable de la commune, bien que tout de même encore perceptible par la grande surface des parcelles plus récemment construites.

D'autres types de construction complètent l'échantillonnage architectural de la commune. Plusieurs maisons de maître du début du XXe siècle, non loin du centre villageois, rappellent la qualité de leur propriétaire et illustre aussi typiquement l'époque de leur construction. Sur les anciens airiaux, subsiste encore souvent la maison du propriétaire, aux ouvertures encadrées de pierre de taille et aux murs crépis constitués d'alios et de chaux, sans colombages, sous toitures à quatre ou deux pans, mais à l'intérieur maintenant intégralement rénové, entourant l'imposante cheminée centrale, dépouillée de son Taoulet mais au foyer rehaussé. En bordure de ces mêmes airiaux, la maison plus modeste du métayer désignée par « Petit... », bien qu'aussi modernisée dans son intérieur a conservé ses murs autrefois en torchis ou briquettes avec colombage fraîchement enduit, ou en barrons alignés horizontalement sans colombages, décapés très soigneusement de leur crépi d'antan, montrant ainsi très esthétiquement la transition de la construction de ses murs, toujours en briques mais sans bois, au tout début du XXe siècle.

Quelques granges typiques subsistent, malgré leur fragilité due à leur construction mixte : ossature de bois couverte de lattes noircies pour être imputrescibles, ajourée ou non en façade sud et disposée en préau sur leur côté est pour abriter les charrettes, laquelle repose sur des soubassements à hauteur d'épaules, maçonnés de fragments d'alios ou de briques barrons, liés de ciment pauvre et enduits d'une épaisse couche de crépi en chaux naturelle, à la longévité et adhérence vulnérables à l'humidité intérieure et extérieure. La municipalité a saisi la chance d'en sauver une remarquable à la fin des années 2000, tant par son âge, son esthétique très typée, et son emplacement stratégique entre le centre du village et son nouveau quartier neuf, pour en faire vers 2012-2013 une nouvelle « grange communale », alliant tradition dans son architecture et modernité dans ses normes d'accueil du public.

Parmi la dernière génération de villas construites depuis les années 1980, hors lotissement et non loin d'un quartier plus que centenaire (Caphore), un exemple d'intégration réussie marque l'entrée du quartier par son architecture de plain-pied. Elle allie ossature bois et briques, dont des anciens barrons récupérés lors de la démolition de la grange charretière du Petit-Rougicq. Percée d'ouvertures, ses toitures à trois eaux couvrant ses différents corps reprennent la disposition typique des constructions landaises traditionnelles, tournant le dos au mauvais temps.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

- Gourbera sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Carte IGN sous Géoportail

- Jean Loubergé, Les cahiers de construction traditionnelle, La maison rurale dans les Landes, Nonette, Éd. Créer, , 79 p. (ISBN 2-909797-81-3, lire en ligne), p. 40.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod, « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Gourbera », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. », sur www.landes.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Landes », sur www.landes.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Landes », sur www.landes.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- La voie de Tours, Nos pas à pas, Société Landaise des Amis de Saint.Jacques et d'Études Compostellanes [lire en ligne].

- Landes en vrac, chapitre Voie ab aquis tarbellicis [lire en ligne].

- Sur les chemins de saint Jacques de Compostelle [lire en ligne].

- {{|lire en ligne=|url=http://viaturonensis.pagesperso-orange.fr/pagecartes |}}.

- Jacques Sargos, Histoire de la forêt Landaise du désert à l'âge d'or, .

- {{|lire en ligne=|url=http://www.histoiresocialedeslandes.fr/bio_labeyrie_win.asp}}.

- {{|lire en ligne=|url=http://www.landes.catholique.fr/l-eglise-de-saint-andré-de-gourbera}}.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.